Как управлять групповой динамикой в обучении с помощью модели Такмана / Skillbox Media

Эта модель описывает этапы развития команды, которые важно учитывать как методисту, так и преподавателю или бизнес-тренеру.

Содержание:

Курс с трудоустройством: «Профессия Методист с нуля до PRO»

Узнать большеЧто собой представляет модель Такмана

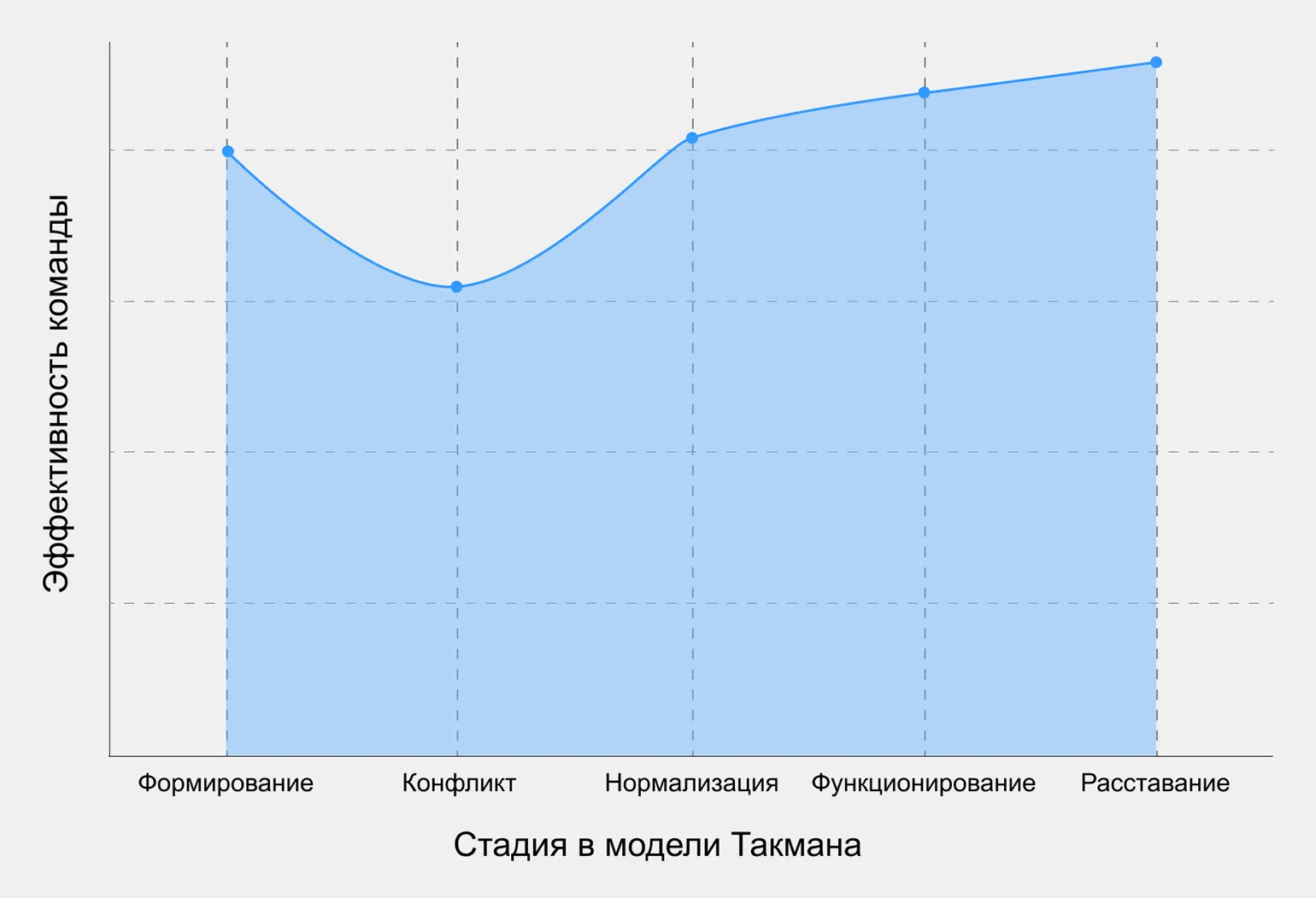

В 1965 году психолог Брюс Такман представил модель развития команд, в которой выделил четыре ключевые стадии, необходимые для достижения командной эффективности. Эта модель позволяет понять, как команды формируются и развиваются в процессе работы. В 1977 году Такман в соавторстве с Мэри-Энн Дженсен расширил свою модель, добавив пятую стадию. Понимание этих стадий помогает руководителям и членам команд лучше справляться с возникающими трудностями и оптимизировать процессы взаимодействия.

Давайте подробно изучим каждую из этих тем.

На данном этапе участники программы знакомятся друг с другом, с преподавателями и с маршрутом обучения. Устанавливаются цели обучения и правила взаимодействия. Даже если участники осознанно выбрали конкретный курс, уровень неопределённости всё равно остаётся высоким. Учащиеся проявляют осторожность, стремясь продемонстрировать свои лучшие качества и избегая конфликтов. Этап знакомства является важным для формирования комфортной образовательной среды и способствует более эффективному обучению в дальнейшем.

На данной стадии основная задача заключается в определении целей обучения, установлении правил для успешного прохождения программы, а также в формировании структуры команды. Это ключевые элементы, которые помогут обеспечить эффективный процесс обучения и взаимодействия участников. Правильно определенные цели обучения позволят участникам понять, чего они должны достичь, а четкие правила помогут создать организованную и продуктивную атмосферу. Формирование структуры команды способствует оптимальному распределению ролей и обязанностей, что в свою очередь улучшает динамику группы и повышает качество обучения.

Особенности поведения участников являются важным аспектом для понимания динамики любой группы. Каждый участник вносит свою уникальную лепту, что влияет на общую атмосферу и взаимодействие. Важно учитывать, что поведение может варьироваться в зависимости от множества факторов, таких как личные характеристики, социальные условия и цели участия. Участники могут проявлять как активность, так и пассивность, что также сказывается на ходе мероприятия. Эффективное управление поведением участников способствует более продуктивному взаимодействию и достижению общих целей. Понимание этих особенностей помогает организаторам создавать более комфортные условия для всех вовлеченных.

- общаются вежливо и формально;

- проявляют осторожность в суждениях;

- внимание сфокусировано на себе.

Второй этап процесса является наиболее сложным. На данном этапе возникают конфликты и разногласия, а также борьба за влияние среди участников. Однако интенсивность этих столкновений может варьироваться. Стадия конфликта иногда проходит в формате «притирки», когда каждый участник стремится продемонстрировать гибкость и понимание, даже если придерживается противоположной точки зрения. Это позволяет снизить напряженность и наладить диалог, что в конечном итоге может привести к более конструктивному разрешению споров и укреплению командной динамики.

Основная цель данной стадии заключается в разрешении конфликтов, установлении правил взаимодействия, а также в четком распределении ролей и ответственности среди участников группы. Эффективное преодоление конфликтов способствует созданию здоровой атмосферы для сотрудничества, что, в свою очередь, повышает продуктивность команды. Договоренности о правилах взаимодействия позволяют избежать недоразумений и способствуют более гармоничному совместному труду. Распределение ролей и ответственности обеспечивает ясность в задачах и помогает каждому участнику максимально раскрыть свои сильные стороны.

Участники демонстрируют различные особенности поведения, которые могут существенно влиять на динамику группы. Некоторые из них проявляют лидерские качества, стремясь взять на себя ответственность и координировать действия остальных. Другие, наоборот, могут быть более пассивными, предпочитая следовать за мнением группы. Эмоциональный интеллект участников также играет важную роль, поскольку умение распознавать и регулировать эмоции способствует эффективному взаимодействию. Кроме того, разные стили общения и уровень вовлеченности могут вызвать конфликты или, наоборот, способствовать сотрудничеству. Понимание этих особенностей поведенческих реакций участников помогает создавать более продуктивную атмосферу в группе и достигать общих целей.

- показывают себя настоящих;

- увереннее отстаивают свою позицию;

- объединяются в мини-группы по интересам.

На данном этапе группа преодолевает внутренние разногласия и начинает работать более эффективно. Участники команды привыкают друг к другу, устанавливая продуктивные рабочие отношения. Взаимопонимание возрастает, что способствует более слаженной командной работе, направленной на достижение общих целей. Этот процесс укрепляет командный дух и повышает общую продуктивность, что является ключевым фактором успешного выполнения задач.

Основная цель данной стадии заключается в укреплении командных отношений. Это важный этап, который способствует созданию доверительной атмосферы, повышению уровня взаимодействия и сотрудничества между участниками команды. Укрепление отношений в команде позволяет улучшить коммуникацию, повысить эффективность работы и достичь общих целей. Развитие доверия и взаимопонимания среди членов команды является ключевым фактором для успешного выполнения проектов и задач.

Участники проявляют различные особенности в своем поведении, которые могут влиять на общий процесс взаимодействия. Их реакции и действия зависят от множества факторов, включая личные характеристики, социальные нормы и контекст ситуации. Например, некоторые участники могут демонстрировать активную инициативу, в то время как другие предпочитают оставаться в тени, наблюдая за происходящим. Также стоит отметить, что эмоциональное состояние участников может значительно влиять на их поведение, вызывая как позитивные, так и негативные реакции. Важно учитывать эти особенности, чтобы эффективно управлять взаимодействиями и достигать желаемых результатов. Анализ поведения участников позволяет лучше понимать динамику группы и оптимизировать процессы взаимодействия.

- повышается уровень доверия и взаимопонимания;

- конфликты возникают редко и разрешаются конструктивно;

- участники принимают правила работы и роли в команде;

- появляется командный дух, люди охотнее сотрудничают, помогают друг другу;

- повышаются мотивация и вовлечённость в общий процесс.

На данном этапе группа превращается в сплочённую команду. Участники начинают лучше понимать друг друга, придерживаются общих правил и демонстрируют слаженность в работе. Взаимодействие становится более гибким, что способствует эффективному общению и решению задач. Эта стадия является ключевой для формирования командного духа и достижения общих целей.

Основная цель данной стадии заключается в совместном продвижении к общей цели.

Особенности поведения участников процесса играют ключевую роль в его успешности. Участники могут проявлять различные типы поведения, которые влияют на динамику группы и конечный результат. Важно учитывать, как каждый участник взаимодействует с другими, какие у них мотивации и как они принимают решения. Эмоциональное состояние, уровень вовлеченности и коммуникативные навыки также значительно влияют на общую атмосферу. Анализ особенностей поведения участников помогает выявить сильные и слабые стороны группы, а также оптимизировать взаимодействие для достижения лучших результатов. Понимание этих аспектов позволяет эффективно управлять процессами и улучшать взаимодействие в команде.

- участники демонстрируют высокий уровень доверия и ответственности;

- также на высоком уровне находится мотивация и вовлечённость в достижение общих целей;

- команда эффективно решает задачи без жёсткого контроля со стороны;

- конфликты минимальны, решения принимаются совместно;

- члены команды дополняют друг друга, каждый проявляет свои сильные стороны.

Этап завершения проекта наступает, когда работа закончена или команда распускается. Участники обсуждают итоги, обмениваются отзывами и готовятся к новым вызовам. Ключевым моментом является создание позитивной атмосферы в процессе расставания, что способствует поддержанию хороших отношений между членами команды и открывает возможности для будущего сотрудничества. Уделение внимания этому аспекту может значительно улучшить командный дух и увеличить шансы на успешное взаимодействие в будущих проектах.

Основная цель данной стадии заключается в успешном завершении совместной работы и подведении итогов. На этом этапе важно систематизировать результаты, оценить достигнутые цели и выявить ключевые моменты, которые помогут в дальнейшем. Эффективное завершение проекта способствует не только закреплению успехов, но и формированию положительного опыта для будущих инициатив.

Участники проявляют разнообразные особенности поведения, которые могут существенно влиять на динамику группы. Важно учитывать, что каждый участник обладает уникальным набором характеристик, таких как уровень вовлеченности, стиль общения и подход к решению задач. Эти факторы могут как способствовать, так и препятствовать эффективному взаимодействию между участниками. Например, активные участники чаще берут на себя инициативу и могут оказывать влияние на других, в то время как более сдержанные участники могут иметь ценное мнение, но не всегда выражают его. Разнообразие в подходах и мнениях способствует более глубокому анализу ситуации и принятию обоснованных решений. Анализ особенностей поведения участников позволяет оптимизировать процессы взаимодействия и повысить общую продуктивность группы.

- завершают рабочие процессы и представляют достигнутые результаты;

- испытывают удовлетворение от выполненной работы или, наоборот, разочарование (в зависимости от результата);

- в идеале проявляют благодарность друг другу и признают вклад каждого члена команды;

- готовятся к новому проекту или к переходу в новую команду;

- мотивация может снизиться из-за приближающегося расформирования.

Что такое модель SSDL

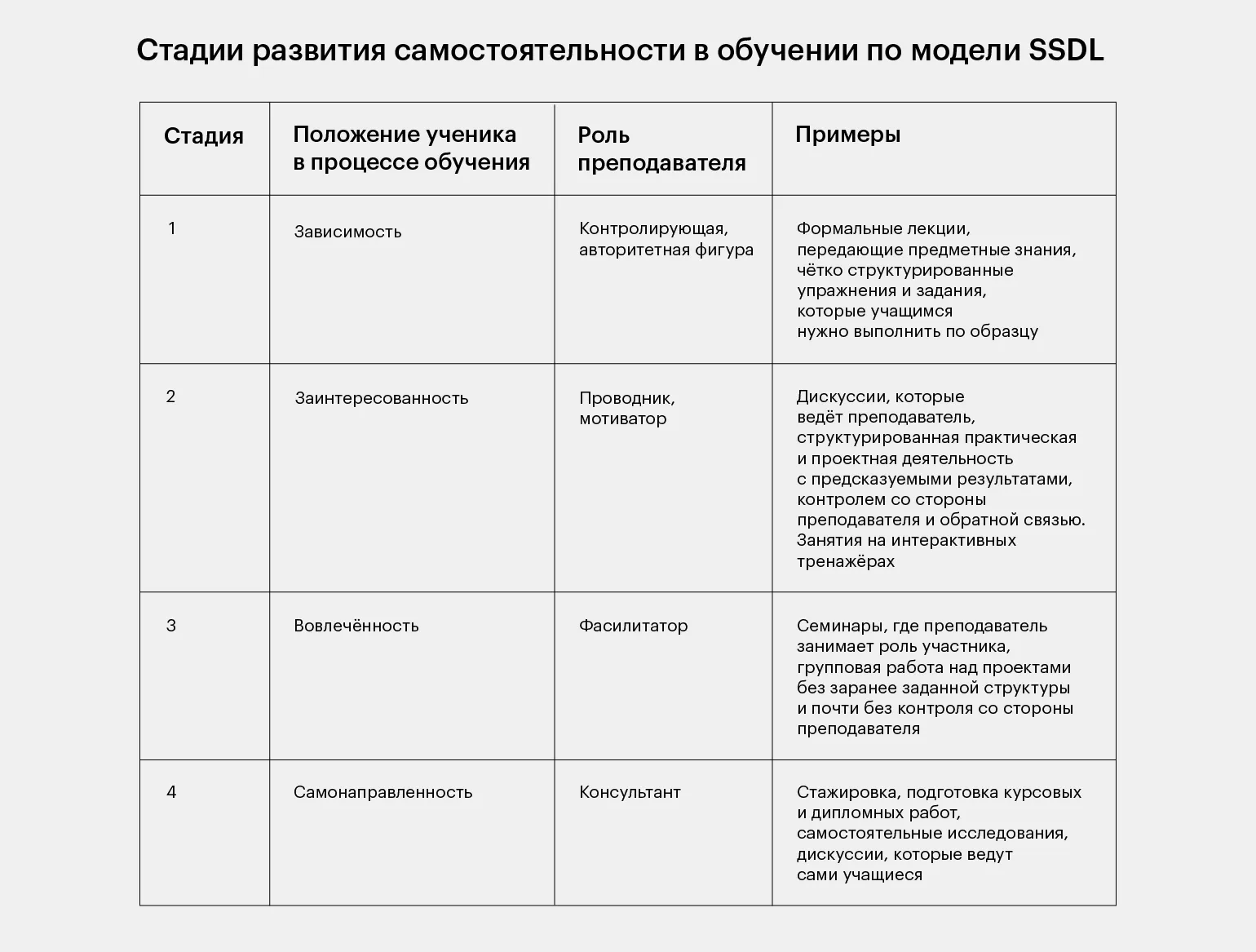

Модель SSDL (staged self-directed learning model), или модель поэтапного самонаправленного обучения, представляет собой эффективный инструмент мотивационного дизайна, применяемый для систематизации процесса обучения. Разработанная профессором журналистики, педагогом и автором ряда книг по образовательным методам Джеральдом Гроу, эта модель помогает учащимся более осознанно управлять своим обучением, повышая мотивацию и вовлеченность. Модель SSDL акцентирует внимание на поэтапном подходе, что позволяет адаптировать образовательный процесс к индивидуальным потребностям студентов и способствует более глубокому усвоению материала.

SSDL способствует развитию у учащихся навыков самостоятельного освоения знаний, переходя от зависимости от преподавателя к полной автономии. Эта модель включает четыре ключевых этапа: зависимость, заинтересованность, вовлечённость и самонаправленность. На каждом из этапов роль преподавателя меняется: он начинает с прямого руководства и контроля, переходя к поддержке и консультированию, что позволяет учащимся постепенно взять на себя ответственность за свой учебный процесс. Такой подход не только формирует уверенность в себе, но и способствует глубокому пониманию изучаемого материала, что в конечном итоге ведет к успешной самореализации в образовательной среде.

SSDL является особенно эффективным инструментом в обучении взрослых, так как акцентирует внимание на развитии навыков самостоятельного поиска и применения знаний. Это подход способствует активному вовлечению обучающихся в процесс, позволяя им лучше адаптироваться к изменениям и эффективно решать практические задачи. Использование SSDL в образовательных программах помогает взрослым учащимся развивать критическое мышление и уверенность в своих способностях, что делает обучение более продуктивным и значимым.

Как соединить модель Такмана и SSDL

Модель Такмана анализирует групповую динамику, в то время как модель SSDL фокусируется на динамике развития самостоятельности в обучении. Оба подхода демонстрируют переход от зависимого состояния участников к автономии. Модель Такмана рассматривает этот процесс на уровне команд, тогда как модель SSDL акцентирует внимание на индивидуальном развитии. Сопоставление этих моделей позволяет лучше понять, как взаимодействие в группе влияет на формирование самостоятельности у каждого участника.

Уровень самонаправленности в модели SSDL включает в себя четвертую и пятую стадии модели Такмана. Самонаправленный учащийся не только самостоятельно устанавливает цели и стремится к их достижению, но и проводит оценку результатов своей деятельности, подводя итоги, аналогично тому, как это делает команда на стадии расставания. Это позволяет учащимся развивать критическое мышление и повышать свою эффективность в обучении.

Я применяю обе модели совместно для разработки тренингов и долгосрочных программ, предполагающих командную работу над проектами и общими задачами. Понимание этапов формирования группы, с которыми столкнутся участники обучения, позволяет мне выбирать соответствующие методы поддержки мотивации для каждого этапа. Это также помогает регулировать уровень вовлеченности тренера или преподавателя в учебный процесс, что в свою очередь способствует более эффективному обучению и достижению целей программы.

Как соотнести всё это с циклом Колба

Задача методиста заключается в разработке целостной программы, которая позволит участникам команды успешно достичь уровня самонаправленности и автономии. Эффективная программа включает в себя тщательное планирование и внедрение стратегий, способствующих развитию навыков самоуправления и ответственности. Методист должен учитывать индивидуальные особенности участников, их потребности и цели, чтобы создать максимально комфортную и продуктивную образовательную среду. Программа должна быть адаптивной и нацеленной на формирование у участников уверенности в своих силах и способности принимать самостоятельные решения.

При обсуждении тренинга часто применяется цикл Колба — инструмент педагогического дизайна, который относится к опытно-ориентированному обучению. Этот цикл позволяет разработать четкую последовательность этапов внутри тренинга, обеспечивая более эффективное усвоение материала и активное вовлечение участников. Использование цикла Колба помогает организовать процесс обучения таким образом, чтобы каждый этап способствовал глубокому пониманию и применению полученных знаний на практике.

- Конкретный опыт (англ. concrete experience) — участники сталкиваются с новым для себя опытом. В рамках тренинга это может быть задание, ролевая игра, решение кейса или что-то другое.

- Рефлексия (англ. reflective observation) — после получения нового опыта участники анализируют, какие мысли, вопросы, чувства, переживания он вызвал. Чаще всего этот этап тренинга выполняет задачу проблематизации: участники формируют вопросы, на которые получат ответы на следующем этапе.

- Абстрактная концептуализация (англ. abstract conceptualization) — по итогам рефлексии формируются новые идеи, теории и подходы. Участники могут дойти до них самостоятельно — либо предметный эксперт (преподаватель, бизнес-тренер) передаёт их как готовое знание.

- Активное экспериментирование (англ. active experimentation) — на этом этапе участники переходят от теории к практике, применяя новые знания.

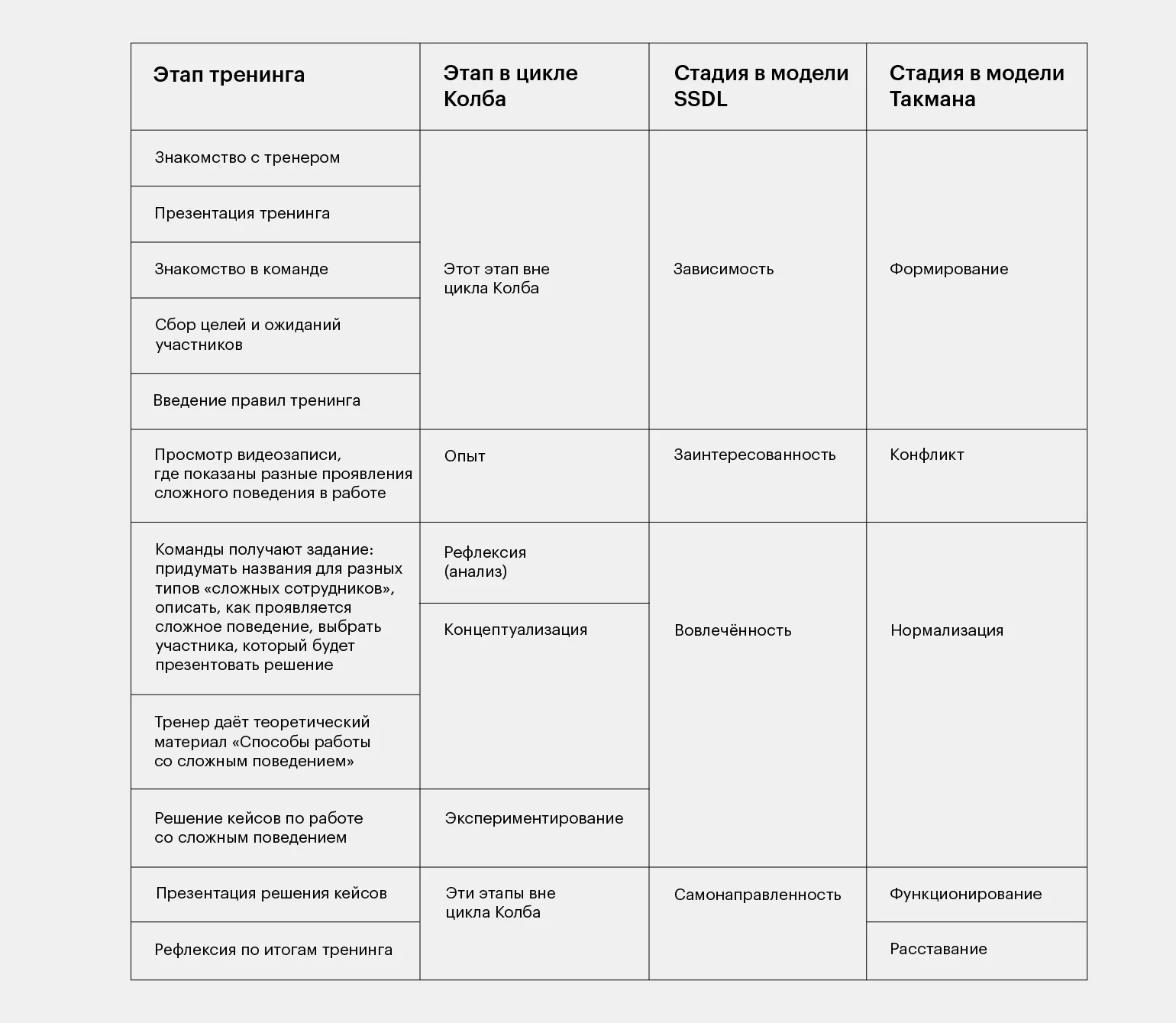

Соединение цикла Колба, модели Такмана и SSDL представляет собой эффективный подход к проектированию тренинга для менеджеров, посвященного работе со сложным поведением сотрудников в командной среде. Важно рассмотреть, как эти теории взаимодействуют друг с другом, чтобы создать более глубокое понимание и практическое применение в реальных ситуациях.

Цикл Колба, описывающий процесс обучения через опыт, может быть применен в ходе тренинга. Начинается он с конкретного опыта, когда менеджеры сталкиваются с реальными примерами сложного поведения сотрудников. Далее следует рефлексия, где участники анализируют свои реакции и действия в подобных ситуациях. После этого происходит обобщение, в ходе которого формулируются теоретические выводы и стратегии. Завершает цикл активное экспериментирование, где менеджеры могут применять новые знания на практике и адаптировать их под конкретные условия своей команды.

Модель Такмана, описывающая стадии формирования команды — формирование, шторминг, нормирование и выполнение, также важна для понимания динамики группы. В контексте тренинга менеджеры могут изучить, как сложное поведение сотрудников влияет на каждую из этих стадий и какие стратегии можно использовать для их преодоления. Например, на этапе шторминга, когда возникают конфликты и сопротивление, менеджеры могут применять различные методы для разрешения конфликтов и налаживания взаимодействия.

Методология SSDL (Systems Development Life Cycle) помогает организовать процесс обучения и разработки тренинга. Она включает в себя этапы планирования, анализа, проектирования, реализации и оценки. Используя SSDL, тренинг можно структурировать так, чтобы он отвечал конкретным потребностям менеджеров и учитывал их опыт работы с конфликтными ситуациями в команде.

Таким образом, интеграция цикла Колба, модели Такмана и SSDL в проектирование тренинга для менеджеров создает целостный подход к обучению, который помогает эффективно справляться со сложным поведением сотрудников и повышает общую продуктивность команды.

Создание подобной схемы позволяет методисту разработать эффективные инструменты для поддержки участников на каждом этапе их обучения. Понимание этих процессов имеет ключевое значение не только для методиста, но и для тренера, чья роль трансформируется в зависимости от текущего этапа. Тренеру необходимо адаптировать свою стратегию взаимодействия с участниками, чтобы обеспечить максимальную эффективность обучения и поддержки. Это способствует более глубокому вовлечению участников и улучшению результатов их обучения.

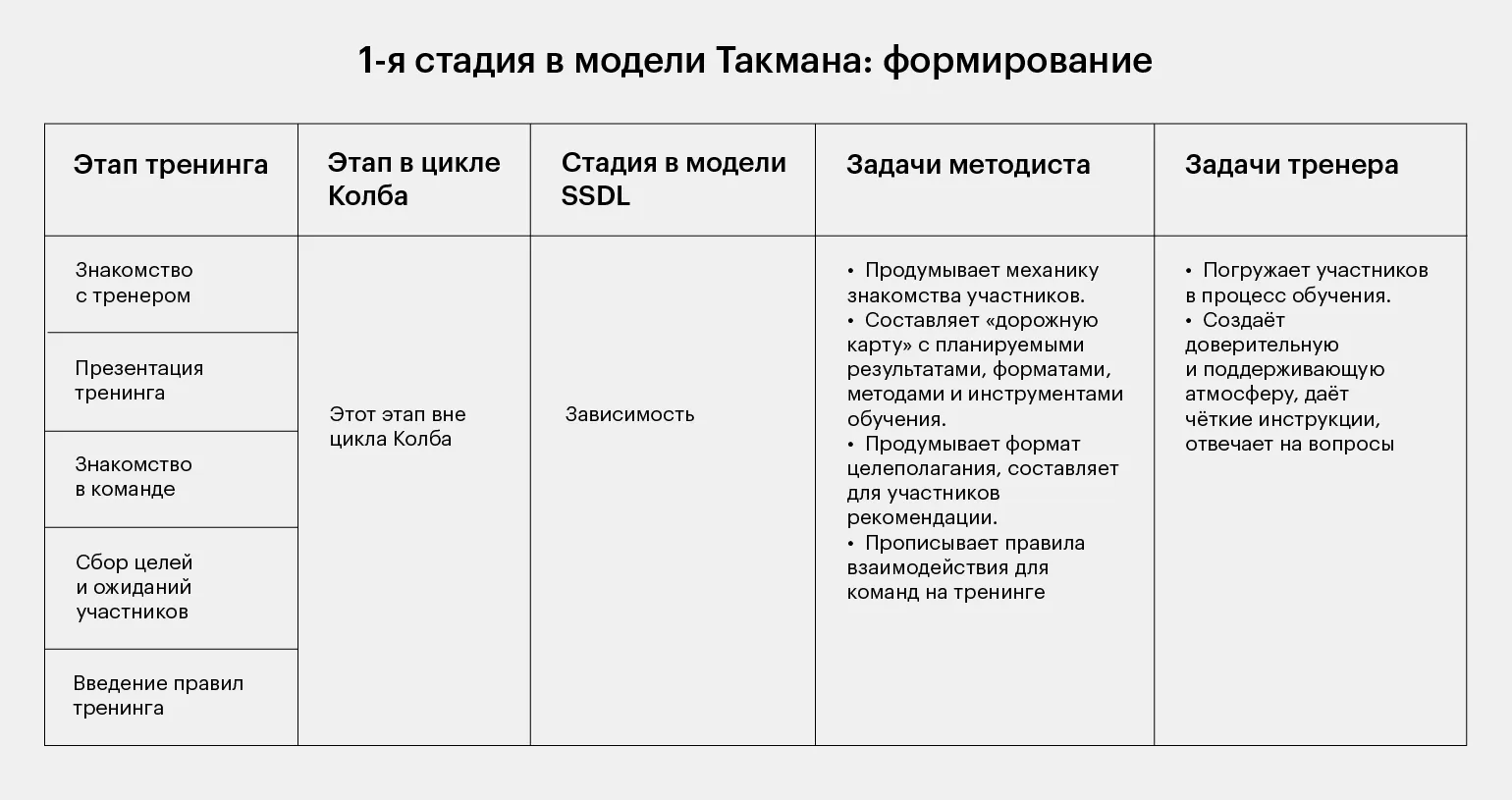

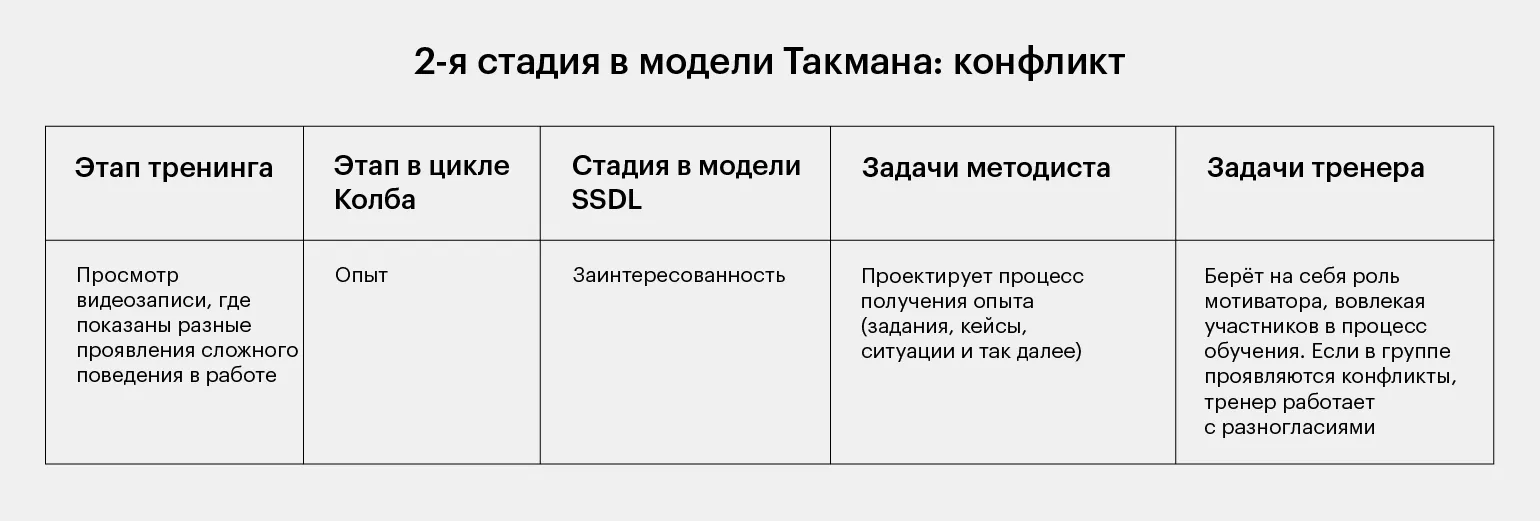

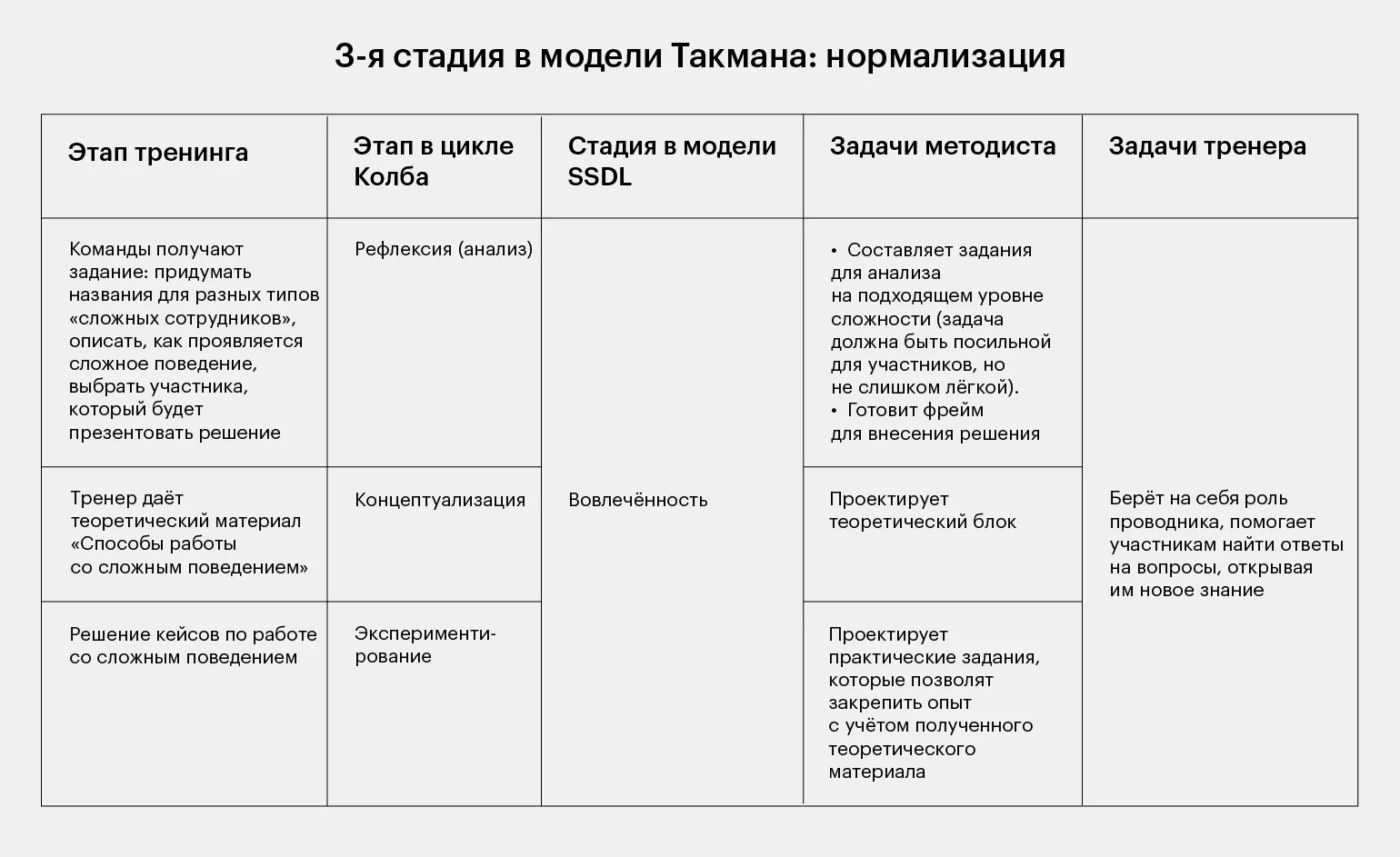

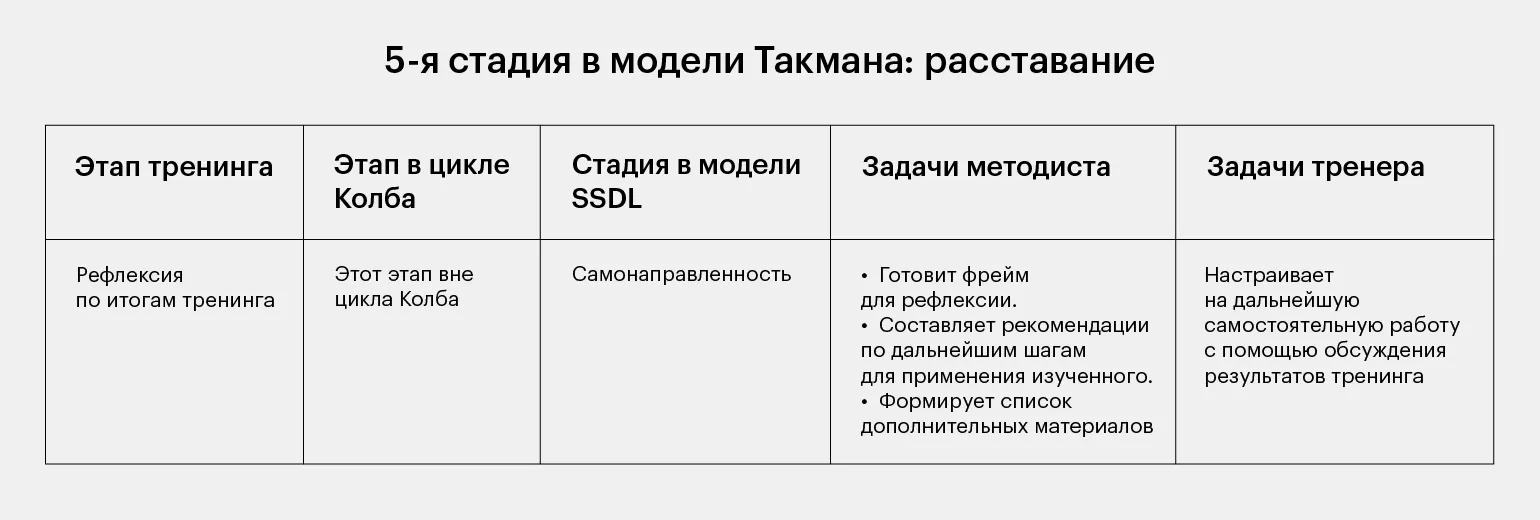

В представленных таблицах отображено распределение обязанностей методиста и тренера в зависимости от этапа модели Такмана, который проходит группа. Примером служит тренинг, посвящённый работе со сложным поведением.

Программа направляет участников от максимальной поддержки и четких рамок взаимодействия к самостоятельности и автономии. В конце тренинга команды имеют возможность самостоятельно выбрать способ презентации своих решений по кейсу. На этапе расставания участникам предлагается фрейм – структура для рефлексии, которая задает направление мыслей, однако выводы они делают самостоятельно. Такой подход способствует развитию критического мышления и уверенности у участников.