Как выглядели первые EdTech программы / Skillbox Media

Краткая история образовательного софта.

Содержание:

Курс с трудоустройством: «Профессия Методист с нуля до PRO»

Узнать большеРанние попытки — примитивные, но работающие

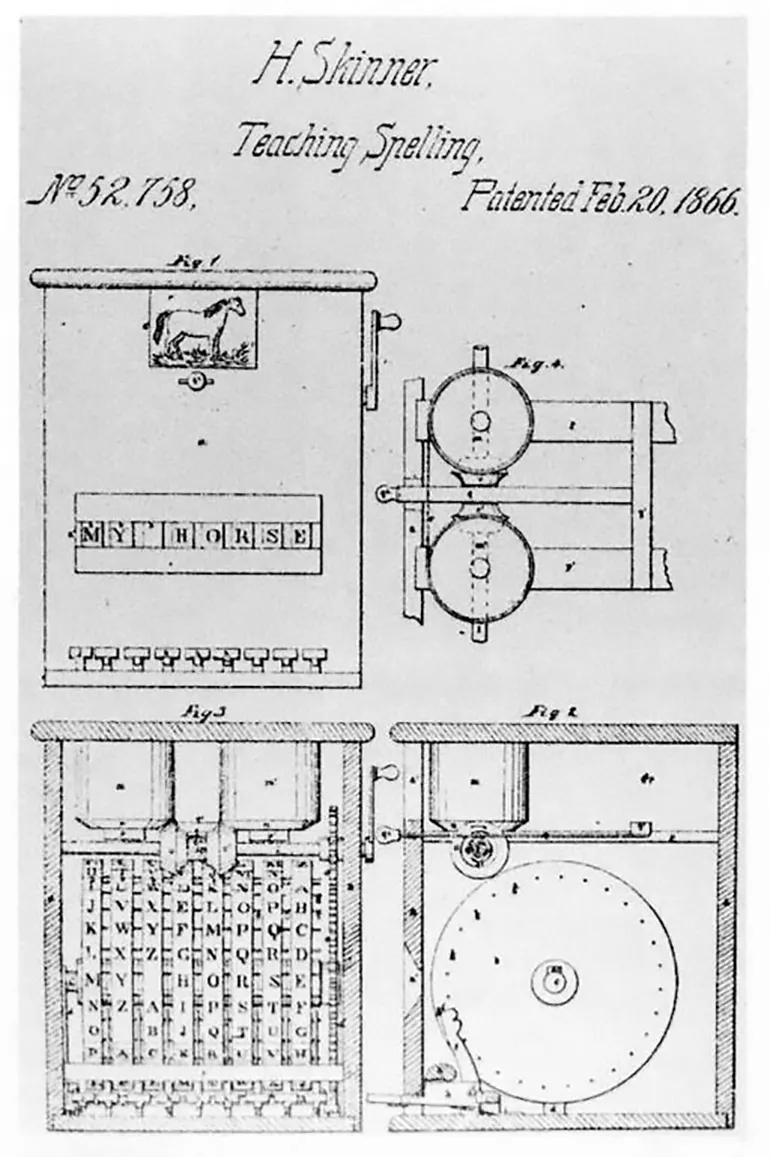

Первые машины для самообучения появились в начале XX века. В то время уже использовались примитивные устройства, такие как деревянные блоки для арифметического счёта и механические книги, которые открывали новые разделы только после завершения предыдущих. К числу подобных устройств можно отнести и машину для обучения орфографии, созданную в XIX веке. Эти ранние технологии заложили основы для последующего развития систем самообучения и автоматизации образования, что стало важным этапом в истории педагогики и информационных технологий.

Ученик смотрел на изображение и должен был правильно описать его содержание. Слова длиной до восьми букв можно было вводить, нажимая клавиши на панели устройства. Однако машина не предоставляла обратной связи о корректности введенного ответа.

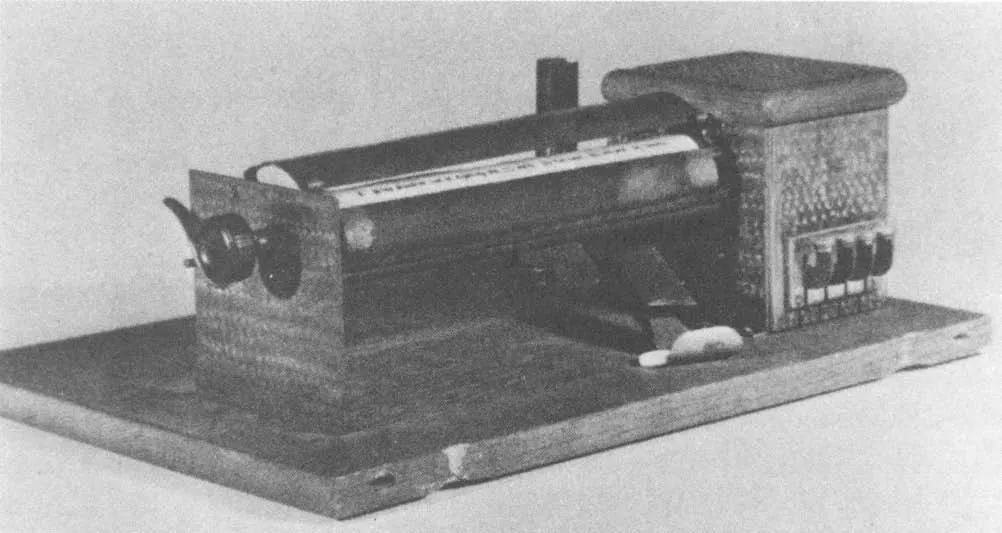

Аппарат, созданный в 1925 году для обучения теории бурения, обладал функцией оценки знаний учеников. Устройство автоматически убирало вопрос из тестирования после того, как на него дважды был дан правильный ответ. По словам разработчика, основным преимуществом этой программы было предотвращение излишнего переучивания и зубрёжки, что способствовало более эффективному усвоению материала. Такой подход к обучению стал основой для дальнейших разработок в области образовательных технологий.

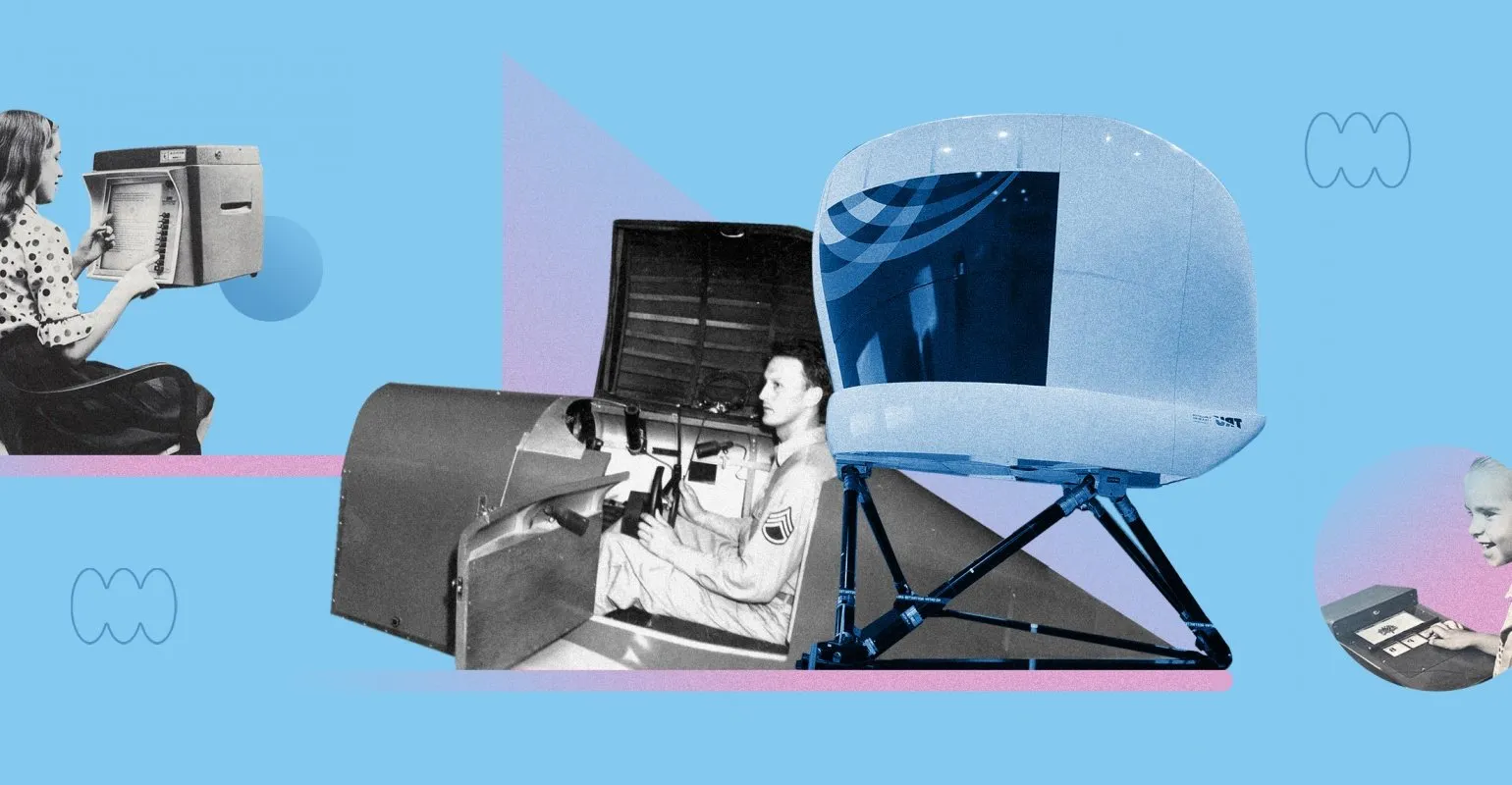

В начале 1940-х годов американские ученые начали использовать более совершенные обучающие гаджеты. В этот период были разработаны первые симуляторы для пилотов, которые имитировали данные бортовых приборов. Эти инновационные технологии положили начало новой эре в обучении авиации, позволяя пилотам отрабатывать навыки в безопасной среде, что значительно повысило качество подготовки и безопасность полетов.

Тренажёр для пилотов высотой с пятиэтажку

Link Trainer является одним из первых и наиболее известных авиасимуляторов в истории авиации. Американский пилот Эдвин Линк начал разработку этого устройства в 1927 году. В результате успешной работы над проектом он запатентовал свою конструкцию и в 1929 году представил её на рынке. Link Trainer стал важным шагом в обучении пилотов, позволяя им тренироваться в управлении самолетом в условиях, близких к реальным, без необходимости вылетать в воздух.

Идея создания тренажёра для пилотов пришла к Линку во время работы в мастерской по производству музыкальных инструментов. Он был недоволен существующими методами обучения лётчиков и решил разработать устройство, которое позволило бы им практиковаться в условиях, независимых от погоды, наличия самолётов и лётных инструкторов. В результате появился Link Trainer — инновационный тренажёр, представляющий собой голубую кабину, установленную на платформе с пневматическим движением. Вакуумный двигатель, аналогичный тем, что используются в пианино, вращал платформу, имитируя взлётную полосу, ветер и другие факторы, с которыми пилоты сталкиваются в реальных условиях. Внутри Link Trainer была создана точная копия пилотской кабины с полным набором приборов и панелей, что позволяло максимально точно воспроизвести сценарии полёта и подготовить лётчиков к реальным испытаниям.

Авиационные лётные училища и ВВС армии США изначально не проявили интереса к новому устройству, однако ситуация изменилась в 1934 году, когда армия получила госконтракт на авиаперевозку почты. Пилоты сталкивались с необходимостью летать в сложных погодных условиях, для чего их не обучали. В результате, за первые недели работы почтовых рейсов погибло около десятка армейских пилотов. Это трагическое событие заставило ВВС армии обратить внимание на Линка и его тренажёр. Изобретатель посетил встречу с военными в Нью-Джерси и произвёл впечатление, успешно долетев до них в условиях плохой видимости. Линк объяснил, что достиг этого благодаря многим часам практики на Link Trainer. В результате армия приняла решение о покупке шести тренажёров, что значительно улучшило подготовку пилотов к полётам в неблагоприятных условиях.

Во время Второй мировой войны Link Trainer стал ключевым инструментом для подготовки пилотов. Производство этого устройства достигло около 10 тысяч единиц, что позволило обучить 500 тысяч новых пилотов из союзных стран. Практически каждый пилот ВВС США прошел обучение на Link Trainer, что подчеркивает его важность в авиационной подготовке того времени. Link Trainer обеспечивал реалистичное моделирование полета, что способствовало повышению квалификации и уверенности пилотов в боевых условиях.

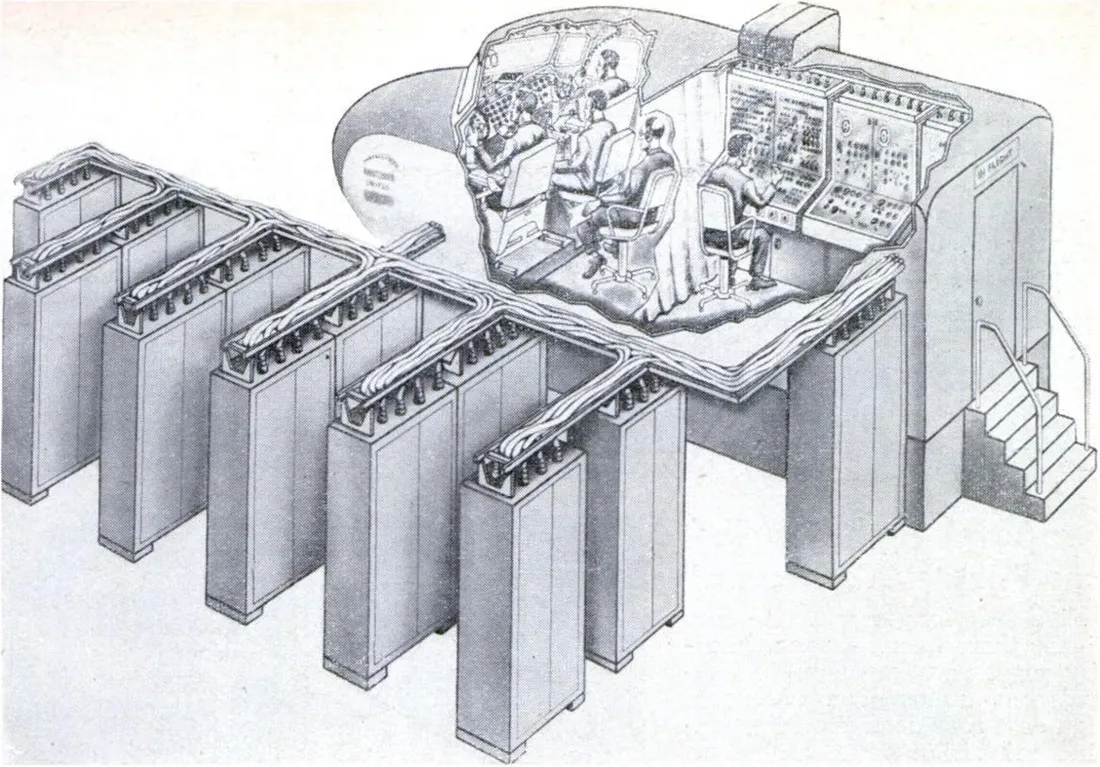

Гигантская модификация симулятора Линка, созданная во времена Второй мировой войны, использовалась для тренировки ночной навигации по звёздам. Link Celestial Navigation Trainer 1941 года имел высоту пятиэтажного здания и вмещал весь экипаж бомбардировщика, включая пилота, штурмана и бомбардира. Этот уникальный тренажёр позволял авиационным специалистам отрабатывать навыки навигации в условиях ограниченной видимости, что имело критическое значение для успешного выполнения боевых заданий. Симулятор обеспечивал реалистичное моделирование звездного неба, что позволяло экипажам развивать уверенность и точность в навигации во время ночных полётов.

Купол над кабиной самолёта был оснащён множеством ламп, которые имитировали созвездия, позволяя штурману точно определять положение воздушного судна. Движение купола воспроизводило изменения в расположении звёзд в зависимости от времени и траектории полёта. Под кабиной находились подвижные аэрофотографии Земли, создающие у экипажа эффект настоящего полёта и предоставляющие возможность бомбардировщику тренироваться в поражении целей. Такой подход к обучению значительно повышал эффективность подготовки экипажа и улучшал его навыки навигации в условиях реального боя.

В 1950 году компания Curtiss-Wright, известная своими достижениями в авиационной отрасли, представила первый полноценный симулятор для авиакомпании Pan America. Этот симулятор стал важным инструментом для подготовки экипажей, обеспечивая реалистичный опыт обучения. Учебно-тренировочный самолёт Boeing 377 Stratocruiser был создан на основе реального самолёта и обеспечивал имитацию полноценного полёта, что значительно повысило качество подготовки пилотов иCrew. Использование симуляторов в авиации стало важным шагом к повышению безопасности полётов и эффективности обучения.

Современные профессиональные симуляторы значительно превосходят своих предшественников по мобильности и функциональности. Авиакомпания «Аэрофлот» использует тренажёр FFS, который представляет собой полную реплику кабины пилота. Эта платформа в реальном времени способна имитировать перегрузки и изменения в полёте, что позволяет пилотам получать практический опыт в различных условиях. Реалистичная графика на мониторах позволяет моделировать полёты как в ясную погоду, так и в условиях облачности или ночного времени. Акустическая система точно воспроизводит звуки, с которыми сталкивается пилот в ходе работы, включая шум двигателей, бортовых систем, дождя и звуки при посадке, такие как удар колёс шасси о взлётно-посадочную полосу. Использование таких симуляторов позволяет повысить уровень подготовки пилотов и обеспечить безопасность полётов.

TICCIT — интерактивное кабельное телевидение

В 1960–1970-х годах начали активно развиваться цифровые образовательные программы. Одним из примеров является система интерактивного кабельного телевидения TICCIT, созданная в США в 1969 году. Эта инновационная технология позволяла передавать изображения с компьютеров на телевизоры, при этом пользователи могли управлять контентом, используя домашний телефон. Они имели возможность нажимать кнопки и переключать слайды уроков, что способствовало более интерактивному и эффективному обучению. Эти ранние эксперименты с цифровым образованием стали основой для дальнейшего развития образовательных технологий и онлайн-обучения.

В декабре 1971 года Группа технологических инноваций Национального научного фонда подписала контракт на интеграцию TICCIT в систему компьютерного обучения для колледжей и университетов. Основной целью данного проекта было улучшение пользовательского интерфейса, а также расширение количества учебных программ, что способствовало бы более эффективному обучению студентов и повышению качества образовательного процесса. Внедрение TICCIT стало важным шагом в развитии образовательных технологий и способствовало модернизации подходов к обучению в высших учебных заведениях.

Главное новшество TICCIT заключается в образовательном подходе, основанном на теории отображения компонентов Дэвида Меррилла. В этом методе контроль над обучением передается ученикам. На слайдах представлены факты, концепции и принципы, а процесс обучения фокусируется на запоминании, использовании и поиске информации. Студенты имеют возможность самостоятельно определять порядок изучения материала и могут получить дополнительные рекомендации, нажав на всплывающую подсказку на любом экране. Такой подход способствует более активному вовлечению учащихся в процесс обучения и повышает его эффективность.

Система TICCIT функционировала на мини-компьютере Data General Nova, который обеспечивал одновременную работу более 100 пользователей. В разработке программы принимали участие Колледж Северной Вирджинии и Колледж Феникс. После завершения проекта Hazeltine Corporation приобрела права на коммерческую эксплуатацию TICCIT в этих учебных заведениях. Компания начала продавать технологию различным секторам, включая военные, промышленные и образовательные учреждения. С развитием персональных компьютеров Hazeltine выпустила обновлённую версию системы TICCIT — MicroTICCIT, адаптированную для использования на ПК.

Учебные программы TICCIT охватывают широкий спектр предметов, включая алгебру, химию, физику, а также языки: датский, английский (как родной и второй язык), французский, немецкий, итальянский, японский, норвежский, португальский, испанский, шведский и тайский. Разработанные для TICCIT учебные материалы были адаптированы для использования на компьютерах Apple II и с операционной системой DOS, а затем также выпущены для DVD-плееров. Это позволяет обеспечить доступ к качественным образовательным ресурсам для более широкой аудитории.