Белл-Ланкастерская система обучения: что она собой представляла / Skillbox Media

Эта система появилась из-за нехватки учителей и стала средством массового образования. А в России она тесно связана с... декабристами!

Содержание:

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать большеВ данной статье мы подробно рассмотрим ключевые аспекты темы, чтобы вы могли получить полное представление о предмете. Мы охватим основные моменты, которые помогут вам лучше понять и использовать информацию. Читайте дальше, чтобы узнать больше о важных деталях и практических рекомендациях.

- кто такие Белл и Ланкастер, в честь которых названа система обучения, и при чём здесь Индия, если метод английский;

- в чём суть метода обучения по Белл-Ланкастерской системе и почему она быстро захватила мир;

- как война с Наполеоном привела к популярности Белл-Ланкастерских школ в России;

- зачем эта система обучения понадобилась декабристам;

- почему император Александр I сначала очень заинтересовался ланкастерским методом, а потом разочаровался в нём;

- что произошло с Белл-Ланкастерской системой дальше.

Как появилась Белл-Ланкастерская система обучения

В XVIII веке в Западной Европе началась промышленная революция, которая коренным образом изменила экономику и общество. Фабрично-заводское производство стало стремительно развиваться, что привело к массовой миграции населения: люди покидали свои деревни и направлялись в города в поисках работы. Великобритания первой приняла на себя удар этих глобальных изменений, став центром новых технологий и производственных методов. Эта эпоха не только изменила структуру труда, но и оказала значительное влияние на социальные и экономические отношения, что в дальнейшем способствовало развитию капиталистической системы.

С развитием индустриального хозяйства образование стало приобретать всё большую значимость. В условиях новой экономики простых знаний о ремесле становилось недостаточно, и для того чтобы стать квалифицированным рабочим, необходима была хотя бы базовая грамотность. Интеллектуалы-просветители настаивали на важности массового образования, утверждая, что разум и справедливость возможны только в условиях, когда доступ к знаниям открыт для всех. Они активно популяризировали педагогические идеи, подчеркивая необходимость формирования образованного общества.

На пути к массовому образованию возникло серьезное препятствие: нехватка учителей для организации учебного процесса в короткие сроки. Эффективным решением этой проблемы стало ученическое наставничество, которое позволило задействовать более опытных учащихся для помощи своим сверстникам в обучении. Это подход не только ускорил процесс обучения, но и способствовал развитию лидерских качеств у старших учеников, что положительно сказалось на образовательной среде.

Суть метода взаимного обучения заключается в том, что учителя обучают более старших или наиболее способных учеников, которые затем, опираясь на рекомендации педагогов, занимаются с остальными детьми. Эта концепция не является новой, ведь аналогичные формы взаимного обучения существовали с древних времён. Например, в Средние века развивалась система тьюторства, в рамках которой более опытные ученики передавали знания своим младшим товарищам. Такой подход способствует не только углублению знаний у старших учеников, но и повышению общей успеваемости класса.

Изучайте дополнительные материалы по теме.

В средневековых университетах тьюторы играли важную роль в образовательном процессе. Эти наставники отвечали за обучение студентов, помогая им осваивать сложные дисциплины и развивать критическое мышление. Тьюторы не только передавали знания, но и обеспечивали индивидуальный подход к каждому учащемуся, что позволяло учитывать его уникальные потребности и способности.

Основные обязанности тьюторов включали проведение лекций, организации семинаров и помощь в подготовке к экзаменам. Они также выступали в роли консультантов, направляя студентов в их академических и профессиональных устремлениях. Тьюторы нередко занимались научными исследованиями, что способствовало развитию университетской науки и образования в целом.

С течением времени роль тьюторов эволюционировала, но их основная задача — поддержка и развитие студентов — осталась неизменной. В современном контексте тьюторы продолжают оказывать значительное влияние на образовательный процесс, способствуя созданию более эффективной и персонализированной образовательной среды.

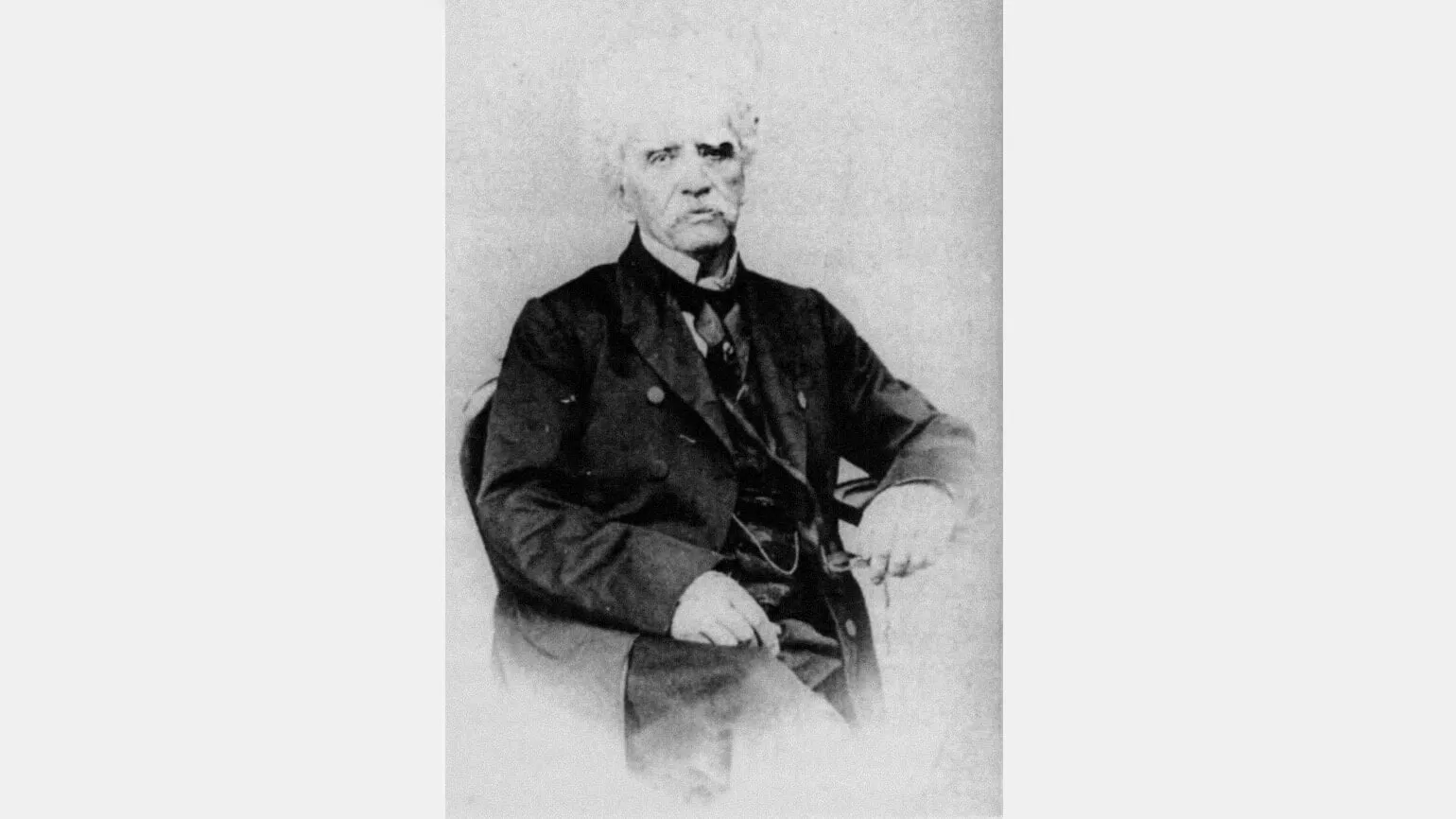

В конце XVIII века шотландский священник Эндрю Белл (1753–1832), который работал в британской Индии, сформулировал основные принципы своей образовательной методики. Он управлял приютом для мальчиков-сирот в Мадрасе и заметил, как индийцы обучают детей писать, используя в качестве инструмента песок. Дети чертили буквы пальцами, что вдохновило Белла применить этот подход в своем приюте, особенно учитывая ограниченные ресурсы. Однако его помощник не поддержал эту идею. Тогда Белл принял решение назначить одного из самых способных учеников своим помощником, доверив ему обучение младших детей. Этот инновационный подход стал основой для развития системы взаимного обучения, которая впоследствии оказала влияние на образовательные практики по всему миру.

Эндрю Белл постепенно внедрил практику наставничества во всех классах, где наиболее успешные ученики становились помощниками для своих сверстников. Вернувшись в Англию, он описал свой опыт в краткой брошюре, в которой представил свою систему обучения, получившую название «Мадрасская система». Помощников учеников Белл называл «ашерами», что в английском языке означает как «сопровождать», так и «младший учитель». Эта методика не только способствовала лучшему усвоению материала, но и развивала лидерские качества у учащихся, что делает ее актуальной и в современном образовательном процессе.

Основным популяризатором взаимного обучения стал лондонский педагог Джозеф Ланкастер (1778–1838), который в 1798 году основал свою школу. Вдохновленный трудами Белла, Ланкастер адаптировал его методы для европейских условий и успешно внедрил их в своей практике.

Система Ланкастера была в значительной степени обусловлена необходимостью экономии. Стоимость обучения в его школе была в два-три раза ниже, чем в других аналогичных учреждениях, и примерно треть студентов Ланкастера обучалась совершенно бесплатно. В результате Ланкастер не имел возможности нанять достаточное количество учителей или оплачиваемых помощников, что вынудило его привлекать к преподаванию талантливых учеников.

В 1803 году Ланкастер представил свою методику взаимного обучения в брошюре «Усовершенствования в образовании…», которая стала основополагающей в этой области. Этот подход способствовал более эффективному обучению, позволяя ученикам обучать друг друга и развивать свои навыки. Метод Ланкастера оказал значительное влияние на образовательные практики, что сделало его важной фигурой в истории педагогики. Взаимное обучение, основанное на сотрудничестве и активном вовлечении студентов, продолжает использоваться и сегодня, что подчеркивает его актуальность и значимость в современном образовании.

Система взаимного обучения названа в честь своих основных разработчиков Белла и Ланкастера.

В чём суть Белл-Ланкастерской системы обучения

Основной элемент Белл-Ланкастерской системы — это ученик, которому учитель доверяет обучать других. Это может быть старший по возрасту или наиболее способный ребёнок. Ланкастер называл таких учеников «мониторами», что в переводе с английского означает «наблюдатель». В результате система получила название «мониторная». Таким образом, один и тот же подход известен под несколькими именами: мониторная, мадрасская, Белл-Ланкастерская и Ланкастерская система — все эти термины обозначают одно и то же. Эта система активно применялась в начальном образовании, обеспечивая эффективное взаимодействие между учениками и способствуя развитию их лидерских качеств.

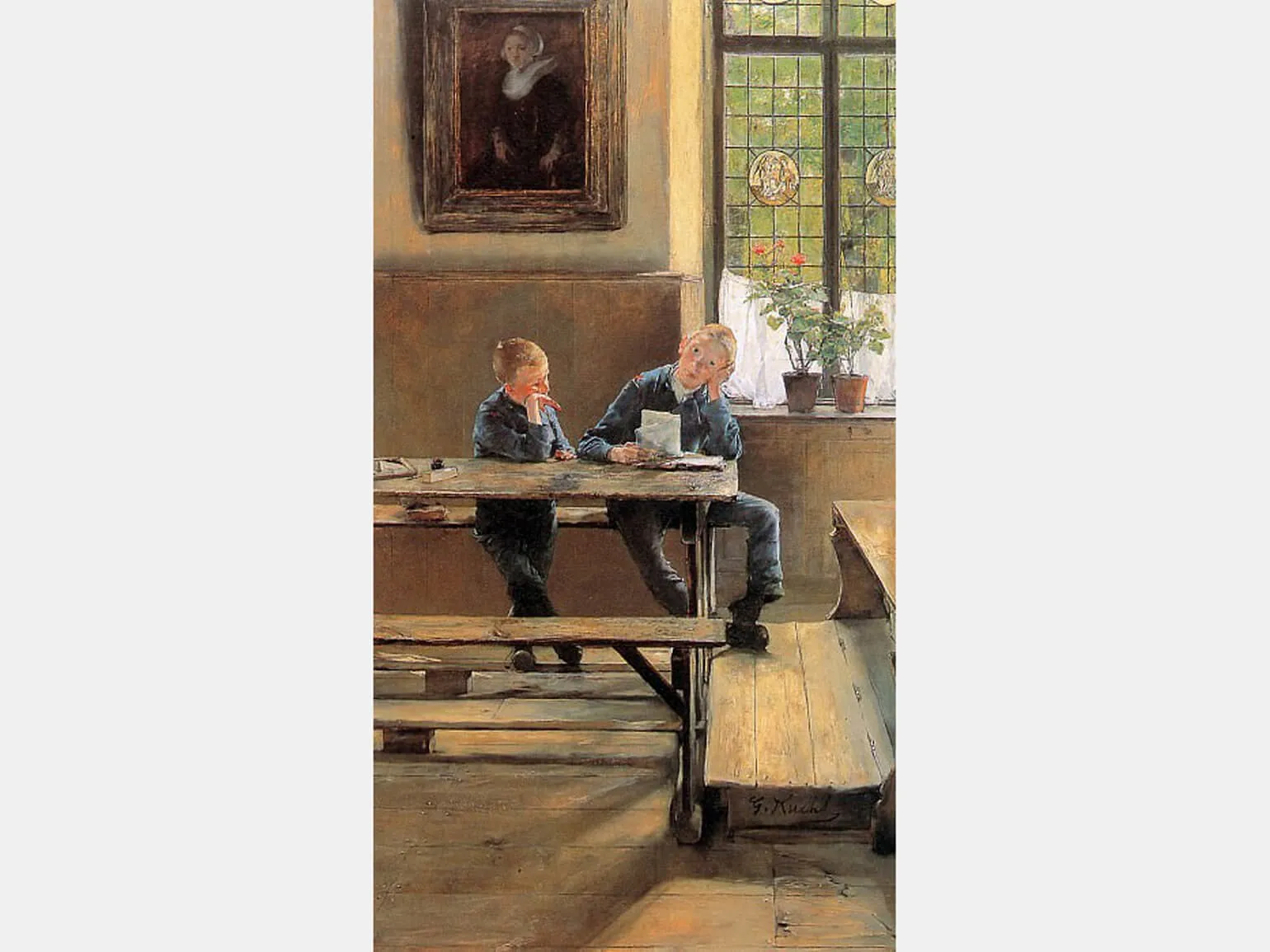

Чтобы понять, как функционировала система обучения в прошлом, важно учитывать особенности типичного устройства школ того времени. В классах не было четкого разделения по годам обучения: в одном помещении могли находиться дети разных возрастов, занимающиеся различными предметами. Учитель и его помощник перемещались между группами, предоставляя задания.

В рамках Белл-Ланкастерской системы обучения учитель делил детей на небольшие группы по 6-10 человек для изучения конкретных тем, таких как умножение, чтение или написание слов по слогам. Каждую группу возглавлял монитор — чаще всего старший ученик, который уже обладал необходимыми навыками чтения, письма или счета. Если монитор проявлял несправедливость по отношению к ученику, тот имел возможность обратиться с жалобой к учителю.

Такая система обучения позволяла индивидуализировать подход к каждому ученику, учитывая его уровень знаний и способности.

В крупных школах существовали младшие и старшие мониторы. Младшие мониторы обучали своих сверстников, способствуя обмену знаний и развитию навыков. Старшие мониторы, в свою очередь, оказывали помощь учителю в поддержании дисциплины и порядка во время уроков, что способствовало созданию комфортной учебной атмосферы. Эти роли играли важную часть в образовательном процессе, формируя лидерские качества у учащихся и укрепляя их ответственность за учебный процесс.

Дети сидели полукругом вокруг монитора, погружаясь в изучение темы. В качестве учебных материалов использовались наглядные таблицы и опорные схемы, а также доски для письма. Учитель контролировал процесс, применяя так называемый телеграф — таблички с указаниями для мониторов. Перед тем как дать команду, педагог привлекал внимание своих помощников с помощью специального звонка. Такой подход способствует активному вовлечению учащихся в образовательный процесс и помогает эффективно усваивать материал.

Программа обучения была структурирована на два основных предметных блока: чтение с письмом и арифметика. Каждый блок состоял из последовательных этапов, или классов, каждый из которых фокусировался на освоении конкретных навыков. Например, на третьем этапе второго блока, посвящённого арифметике, учащиеся изучали вычитание, на четвёртом — умножение, на пятом — деление и так далее. Каждый месяц учитель проводил экзамены, чтобы определить, могут ли ученики перейти на следующий уровень обучения. Эта система обеспечивала последовательное и качественное усвоение материала, что способствовало более глубокому пониманию предметов.

Ланкастер внедрил в своих учебных заведениях систему награждений и наказаний, направленную на стимулирование учеников. Успешные ученики и мониторы получали разнообразные знаки отличия и «похвальные билеты», которые можно было обменять на полезные призы раз в неделю. Например, абонемент в библиотеку, который в ту эпоху, до появления кинематографа, был очень ценным, или символическую денежную сумму. Эта система «бонусов» была возможна благодаря поддержке общественных организаций, которая вскоре пришла в его школу.

Система наказаний в школах начала XIX века может показаться современному человеку шокирующей, однако для образовательных учреждений того времени это было вполне обычным делом. Исследователь ланкастерских школ в Великобритании, Иосиф Гамель, в своих записях описывал довольно мягкие, хотя и унизительные, виды наказаний. Например, нерадивых учеников могли лишить похвальных билетов, оставлять в классе на полчаса после уроков или зачитывать их имена перед классом, что провоцировало насмешки одноклассников. Также ученики, пришедшие в школу неопрятно одетыми, могли быть вынуждены умываться на глазах у всех.

Тем не менее, основатель системы ланкастерских школ, Джозеф Ланкастер, упоминал и о более жестоких формах наказания, которые он считал менее суровыми, чем «обычные телесные» наказания, такие как удары розгами. Например, нарушителям дисциплины, которые постоянно отвлекались, могли подвешивать на шею тяжёлое поленце, а тех, кто бегал по классу, обували в колодки или даже подвешивали в мешке или корзине к потолку. Эти методы отражают жестокие реалии образовательной системы того времени и подчеркивают изменения в подходах к дисциплине в современных школах.

За пределами школы, где Ланкастер преподавал, его методы не получили широкого распространения, так как они не были одобрены английским Национальным обществом содействия образованию бедных, основанным на принципах государственной церкви. Это общество стало основным двигателем внедрения ланкастерской методики обучения по всей стране. В результате его подходы к обучению получили признание и стали основой для дальнейшего развития образовательных практик в Великобритании.

Ланкастер активно продвигал свой метод обучения с использованием мониторов, позиционируя его как универсальное решение для образования. Он устраивал впечатляющие демонстрации, проводя занятия одновременно для нескольких сотен учеников. Этот подход привлек внимание и поддержку короля Георга IV, что значительно повысило его авторитет и популярность метода. Ланкастерская система обучения стала важной вехой в истории образовательных технологий, изменив подход к обучению и воспитанию детей.

Как Белл-Ланкастерская система стала массовой

Система обучения, основанная на привлечении лучших учеников в качестве помощников, показала свою эффективность в своё время. Она обеспечивала доступное и быстрое получение образования. Согласно подсчетам французских экспертов, традиционные методы обучения требовали четыре года и 144 тысячи франков для подготовки тысячи детей, тогда как Ланкастерская система сокращала этот срок до двух лет и снижала затраты до 9,5 тысячи франков. Дополнительным преимуществом данной системы стало перераспределение обязанностей, что позволяло одному учителю работать с большим числом учеников, увеличивая охват и эффективность образовательного процесса.

Обучение по Белл-Ланкастерской системе стало массовым явлением, предоставляя доступ к образованию для широких слоев населения. Эта система оказалась особенно эффективной для школ в бедных районах, где она стала единственной возможностью для многих людей получить хоть какое-то образование.

Система обучения, основанная на использовании мониторов, предполагала уменьшение нагрузки на учителя и улучшение усвоения материала детьми. Мониторы предоставляли возможность повторять пройденный материал, а ученики могли получить более доступные объяснения от сверстников, что способствовало лучшему пониманию учебного материала. Однако на практике ситуация оказалась не столь оптимистичной, и об этих аспектах стоит поговорить подробнее.

Белл-Ланкастерская система быстро приобрела популярность и получила поддержку как государственных структур, так и благотворительных организаций, заинтересованных в массовом просвещении населения. К 1817 году в школах взаимного обучения, действовавших под эгидой Национального общества содействия образованию бедных в Великобритании, обучалось более 200 тысяч детей. Эти учебные заведения начали открываться и в других странах, таких как Франция, Дания, США, Италия, Бельгия и Австралия. Метод Ланкастера, как его тогда называли, также завоевал популярность в России в XIX веке. Эта система обучения оказала значительное влияние на образовательные практики и развитие учебных заведений в разных странах, способствуя распространению знаний и повышению уровня образования среди широких масс.

Методика, основанная на использовании мониторов вместо учителей, имеет свои недостатки. Главная проблема заключается в том, что ребёнок, сам находясь на стадии обучения, не может полностью заменить взрослого наставника. Мониторы могут неправильно объяснять материал и сталкиваться с типичными детскими и подростковыми конфликтами. Педагог Дмитрий Семёнов, который в детстве учился в школе, функционирующей по этой модели в России, описывал подобные ситуации. Это подчеркивает важность роли опытного учителя в образовательном процессе, который способен не только объяснить материал, но и поддержать детей в их эмоциональном развитии.

Учебный процесс не имел развивающего характера, а сводился к механическому воспроизведению материала под руководством мониторов. Дети, как попугаи, повторяли за монитором до тех пор, пока не усваивали информацию. Вместе с системой взаимного обучения активно применялись методы взаимных наказаний и коррупционные практики. Семёнов под термином «взяточничество» подразумевал, что мониторы, используя свою власть, вымогали у учеников булочки, яблоки и мелкие деньги. Такой подход не способствовал формированию критического мышления и самостоятельности, а лишь закреплял зависимость детей от авторитета мониторов.

Отстранённость учителя от учебного процесса может приводить к недостатку внимания со стороны взрослых, что, в свою очередь, негативно сказывается на мотивации учащихся. Когда педагоги не активно вовлечены в обучение, ученики могут чувствовать себя оставленными без поддержки, что снижает их интерес и активность в учебе. Важно, чтобы учителя сохраняли близкий контакт с учениками и родителями, способствуя созданию мотивирующей и поддерживающей образовательной среды.

Многие родители выражали недовольство тем, что их дети привлекаются к преподаванию, фактически выполняя бесплатную работу. В результате ученики оказывались перегружены: им приходилось совмещать свою учёбу с обучением более младших школьников. Это стало особенно актуально, когда старшие школьники помогали не только одноклассникам, но и детям младшего возраста, что требовало от них дополнительных усилий и времени на посещение дополнительных занятий.

Как ланкастерские школы появились в России и вскоре закрылись

В России общественность и государственные служащие проявляют интерес к ланкастерским школам, и это внимание началось благодаря российской армии. Военные командиры впервые узнали о данной системе обучения во время заграничного похода 1813–1814 годов, связанного с войной против Наполеона. Некоторые из них, вдохновленные эффективностью этой методики, начали внедрять её в процесс подготовки солдат. Ланкастерская система использовалась не только для обучения военным наукам, таким как обращение с новым оружием, но и для преподавания Закона Божьего, грамоты и арифметики. Эта практика оказала значительное влияние на образовательные реформы в России и способствовала распространению новых методов обучения в различных областях.

Центральная власть одобрила инициативу, и в 1818 году «ланкастерский метод» был утвержден как основа обучения в российских начальных военных училищах. К 1819 году ланкастерские школы функционировали в 61 воинской части, включая Павловский, Преображенский, Московский, Егерский, Кавалергардский и Черниговский полки. К 1822 году количество кантонистов, посещавших эти учебные заведения, достигло 87 тысяч. Эта система обучения значительно повлияла на подготовку солдат и офицеров, обеспечивая качественное образование и развитие военнослужащих.

Либерально настроенные дворяне-меценаты начали открывать школы для бедных, ориентируясь на ланкастерскую систему обучения. В 1819 году с одобрения императора Александра I была основана сиротская школа графа Николая Румянцева в Гомеле. Для организации учебного процесса был приглашен из Англии Джеймс Артур Герд, педагог и эксперт в Белл-Ланкастерском обучении, который в России стал известен как Яков Иванович. Пример графа Румянцева вдохновил других дворян, таких как Левашовы, Тютчевы и Пассеки, на создание подобных учреждений. Эти инициативы способствовали развитию образования среди бедных слоев населения и улучшению социальных условий в стране.

В создании ланкастерских школ принимали участие благотворительные организации, такие как Санкт-Петербургское частное Общество по распространению училищ взаимного обучения и Российское библейское общество. Эти учреждения сыграли важную роль в распространении образовательных инициатив и внедрении новых методов обучения, что способствовало развитию системы образования в России. Благотворительность и поддержка со стороны общественных организаций стали ключевыми факторами в формировании эффективных учебных заведений, обеспечивающих доступ к знаниям для широкой аудитории.

К началу 1820-х годов ланкастерские школы начали функционировать в более чем двадцати городах Российской империи, включая Санкт-Петербург и Москву. Эти учебные заведения сыграли важную роль в образовании и распространении знаний, обеспечивая доступ к обучению для широких слоев населения. Ланкастерская система обучения, основанная на принципах взаимного обучения, способствовала улучшению качества образования и подготовке новых поколений.

Будущие декабристы проявили значительный интерес к Белл-Ланкастерской системе. В 1818 году известные деятели «Союза благоденствия», такие как Фёдор Глинка, Вильгельм Кюхельбекер и либерал Николай Греч, основали Вольное общество учреждения училищ, использующее метод взаимного обучения. В следующем году император утвердил его устав, что способствовало распространению этого образовательного подхода в России.

Одной из ключевых целей декабристов было создание массового народного образования, что сделало их заинтересованными в Белл-Ланкастерской системе, зарекомендовавшей себя в этой области. В уставе «Союза благоденствия» также подчеркивалось важность распространения знаний и открытия училищ, особенно ланкастерских. Это свидетельствует о стремлении декабристов к просвещению и улучшению образовательной системы в России.

Декабрист Николай Тургенев отмечал, что ланкастерские школы станут важным инструментом для просвещения и свободы людей, особенно в России, где это так необходимо. Фёдор Толстой, один из основателей Вольного общества учреждения училищ по методу взаимного обучения, подчеркивал, что образование должно служить Отечеству не только через труд, но и развивая умственные и нравственные способности граждан. Эти идеи подчеркивают важность образования как средства для формирования свободного и ответственного общества, что особенно актуально в контексте современности.

В 1819 году Вольное общество открыло первую ланкастерскую школу на общественные средства в Санкт-Петербурге. Со временем подобные учебные заведения начали появляться и в других городах России, наиболее значительными из которых стали школы в Кишинёве и Киеве. В киевской школе количество учеников порой достигало полутора тысяч, что свидетельствует о высокой популярности этой образовательной модели.

На уроки в ланкастерские школы Вольного общества могли приходить не только ученики, но и их родители, а также все заинтересованные в современных методах образования. Учителя, стремящиеся освоить ланкастерский метод, имели возможность обучаться в методических центрах, открытых при школах. Эти центры предоставляли ресурсы и поддержку для профессионального роста педагогов, способствуя внедрению эффективных образовательных практик.

Управление училищами осуществляли общественные советы, которые играли важную роль в образовательном процессе. Члены советов заслушивали отчёты от учителей, оказывали поддержку в их деятельности и принимали различные прошения, мнения и предложения. Представители общественных советов активно взаимодействовали с родителями учащихся, посещая их дома и обсуждая вопросы, касающиеся обучения и воспитания детей. Кроме того, они предоставляли бесплатную медицинскую помощь, что способствовало улучшению здоровья и благополучия учеников. Это сотрудничество между школами и общественностью создавало эффективную образовательную среду и способствовало развитию школьного сообщества.

Число детей, посещающих занятия, обычно варьировалось от 100 до 300. В отличие от Англии, массовые ланкастерские школы в России были редкостью. В некоторых случаях такие школы объединяли Белл-Ланкастерскую систему с традиционным подходом, при котором уроки проводил только один учитель. Это позволило расширить образовательные возможности и разнообразить методы обучения, что способствовало более эффективному усвоению материала учащимися.

В этих школах программа обучения включала восемь уровней сложности, что позволяло ученикам осваивать материал в удобном для них режиме. Процесс освоения программы занимал от одного до двух лет, обеспечивая гибкость в обучении. Каждый студент имел возможность двигаться в собственном темпе, без необходимости выполнения домашних заданий. Это создавало комфортные условия для глубокого понимания и усвоения материала.

Обучение охватывало не только грамоту, счёт и Закон Божий. В образовательную программу входили история, литература, география, разнообразные ремёсла, пение и иностранные языки. Будущие декабристы стремились организовать политическое воспитание через свои учебные заведения, активно распространяя тексты с критикой крепостного права. Таким образом, Вольное общество фактически выступало легальным филиалом «Союза благоденствия», способствуя распространению идей о свободе и равенстве.

Отношение властей к ланкастерским школам было неоднозначным. С одной стороны, император Александр I поддерживал их распространение и признавал английскую систему образования как одну из лучших в мире. После войны он инициировал изучение опыта применения ланкастерской системы и предоставлял разрешения на открытие школ, основанных на этом подходе. Александр I осознавал значительный потенциал данного недорогого метода создания массовых начальных школ, что способствовало развитию образовательной системы в стране.

Одним из первых государственных ланкастерских училищ в России стала Омская школа кантонистов, основанная в 1810 году. В 1820 году при Министерстве народного просвещения был создан специальный Комитет для организации и контроля над училищами взаимного обучения. Благодаря его деятельности в стране была сформирована сеть государственных ланкастерских школ. Учителей для этих учреждений готовил Учительский институт взаимного обучения, функционировавший при Санкт-Петербургском университете в период с 1819 по 1822 годы.

Ланкастерские школы были основаны под патронажем императрицы (матери и супруги Александра I), которые контролировали систему благотворительных учебных и воспитательных учреждений. Именитые сановники также принимали участие в их создании, среди которых были управляющий Министерством внутренних дел граф Виктор Кочубей, генералы Владимир Апраксин и Михаил Воронцов, а также статс-секретарь граф Иоанн Каподистрия и другие видные деятели. Эти школы сыграли важную роль в образовательной системе России, способствуя распространению знаний и воспитанию молодежи.

Император столкнулся с важной дилеммой: несмотря на желание заимствовать полезные практики из-за границы, он не собирался изменять общественное устройство. Царские агенты и сам император быстро узнали, что «Союз благоденствия» проводит политическую агитацию в своих учебных заведениях. В целом было очевидно, что стремление к массовому народному просвещению может повлечь революционные последствия.

Таким образом, создавая альтернативную систему ланкастерских школ, государство одновременно подрывало это начинание. В состав государственного комитета по ланкастерским училищам вошли такие известные противники прогресса, как Михаил Магницкий и Дмитрий Рунич. Рунич, например, высказывал мнение, что всеобщая грамотность не приносит пользы, утверждая: «От увеличения числа читателей не следует ожидать общего блага». Это противоречивое отношение к образованию подчеркивает сложные отношения власти и образовательных реформ того времени.

Комитет активно развивал свою сеть ланкастерских школ, при этом стремясь установить строгий контроль над общественными учебными заведениями. Он настаивал на использовании только утвержденных учебных материалов и закрывал школы, которые не соблюдали эти требования. Запрещалось самостоятельно печатать и хранить книги в библиотеках. Эти меры привели к конфликтам с различными организациями, что часто заканчивалось закрытием учебных заведений, изъятием литературы, угрозами и даже арестами. Такие действия подчеркивают напряженные отношения между комитетом и образовательными учреждениями, а также важность соблюдения образовательных стандартов.

Активное распространение ланкастерской методики в России продолжалось всего два-три года. К началу 1820-х годов комитет при Министерстве просвещения начал ограничивать её развитие. В этот период возникли вопросы о целесообразности применения данной системы обучения, что в свою очередь привело к её постепенному уходу из образовательной практики. Тем не менее, ланкастерская методика оставила заметный след в истории российской педагогики, предложив новые подходы к организации учебного процесса и взаимодействию между учащимися.

Исторические события оказали значительное влияние на развитие общества. В 1820 году произошло восстание в Семёновском полку, вызванное недовольством солдат действиями нового командира. Власти начали искать виновных среди учеников ланкастерских школ, подозревая их в связях с либералами и революционерами. Это событие подчеркивает, как социальные и политические настроения того времени могли затрагивать даже военные структуры, создавая напряженность и конфликтные ситуации.

Сразу после публикации «Семёновской истории» произошло новое событие. Преподаватель Кишинёвской дивизионной школы и известный сторонник «ланкастерской методики» Владимир Раевский оказался в центре скандала. Его уличили в использовании самодельных прописей вместо рекомендованных печатных материалов. Более того, в прописях Раевского были обнаружены имена республиканцев и такие спорные слова, как «свобода», «равенство» и «конституция». Также стало известно, что во время уроков учитель делился с солдатами мнением о том, что российский режим является деспотичным, и утверждал, что наилучшее правление — это конституционное. Это происшествие поднимает важные вопросы о методах преподавания и о свободе слова в образовательных учреждениях.

В 1822 году Раевского арестовали, лишили дворянского звания и навсегда сослали в село Олонки Иркутской губернии. Несмотря на суровые обстоятельства, он сумел организовать и успешно запустить ланкастерскую школу, которая привлекла внимание к образовательным инициативам того времени. Этот опыт стал важным вкладом в развитие образования в России, подчеркивая значимость педагогических реформ даже в условиях ссылки.

Все эти события разворачивались на фоне революционных волнений, охвативших Испанию, Португалию, Италию и Грецию в 1820–1821 годах. Власти испытывали тревогу, а духовенство и защитники крепостного права воспринимали ланкастерские школы как угрозу своему влиянию на крестьян и прихожан. На самом деле опасность исходила не столько от самой образовательной системы, разработанной для ланкастерских школ, сколько от любого массового образования, организованного на общественных началах. Массовое образование могло привести к осознанию прав и свобод, что в свою очередь угрожало устоям власти и социальным иерархиям того времени.

Александр I, изначально проявлявший интерес к ланкастерским школам, вскоре разочаровался в их эффективности. Государственный контроль над образовательными учреждениями значительно усилился, и новые школы стали открываться с трудом. В образовательной политике наблюдалось обострение, выражавшееся в ограничении образовательных инициатив. Незадолго до восстания декабристов в 1825 году по указу императора было ликвидировано Вольное общество, которое активно поддерживало создание новых школ. В результате, все учебные заведения, открытые этим обществом, начали закрываться уже при Николае I, что свидетельствовало о возвращении к более строгой и консервативной образовательной политике.

Государственные ланкастерские школы не смогли долго просуществовать. В 1831 году профильный министерский комитет был закрыт, и на это были веские причины. Во-первых, стало очевидно, что ланкастерские школы были в пять раз дороже традиционных. Для их организации требовались специальные учебные помещения, которые должны были быть просторными и хорошо освещенными. Во-вторых, обучение учителей новой методике оказалось сложной задачей, что также способствовало закрытию этих школ.

Ланкастерские школы в России, несмотря на свою короткую историю, оказали значительное влияние на развитие образования в стране. Они способствовали повышению уровня грамотности и формированию образованных граждан, многие из которых продолжили свое образование и внесли вклад в различные сферы общества. Эти школы стали важным этапом в эволюции образовательной системы России, заложив основы для дальнейших реформ и обновлений.

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее