Цифровая персонализация помогает образованию или загоняет в информационный пузырь? / Skillbox Media

Принято считать, что цифра поможет, наконец, сделать обучение по‑настоящему персонализированным. Но к чему это может привести? Мнения экспертов.

Содержание:

Научитесь: Продюсер онлайн-курсов с нуля до PRO

Узнать большеВ этой статье вы познакомитесь с основными аспектами темы, которая поможет вам глубже понять ее суть и значимость. Мы рассмотрим ключевые моменты и предоставим полезную информацию, которая будет полезна как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт в данной области. Читайте дальше, чтобы узнать больше и расширить свои знания.

- как связаны цифровизация и персонализация;

- правда ли, что персонализация обучения — история только для частных школ и внедрить её в массовые школы невозможно;

- о роли педагога в персонализированном обучении;

- почему рискованно слепо доверять алгоритмам.

Персонализация в образовании — это концепция, которая имеет глубокие исторические корни и восходит к работам гуманистов. Учащийся рассматривается не как объект обучения, а как активный субъект, который берет на себя ответственность за свой образовательный процесс. Он определяет, чему и как учиться, устанавливает цели и выбирает методы их достижения, основываясь на своих индивидуальных качествах, опыте и ценностях. Оптимальная образовательная программа должна поддерживать этот процесс, способствуя развитию личных возможностей и интересов каждого ученика. Персонализированное обучение помогает создать более эффективную и мотивирующую образовательную среду, где каждый студент может раскрыть свой потенциал.

Развитие цифровых технологий значительно способствует персонализации образовательного процесса. В настоящее время активно применяются системы и алгоритмы, которые рекомендуют пользователям релевантный учебный контент, а также адаптируют программу обучения в соответствии с их уровнем знаний и индивидуальными предпочтениями. Такие подходы позволяют сделать обучение более эффективным и целенаправленным, что повышает мотивацию и способствует лучшему усвоению материала. Персонализированные образовательные решения становятся важным элементом современного обучения, открывая новые возможности для студентов и преподавателей.

Цифровые средства могут стать эффективными помощниками в развитии субъектности учащихся. Однако возникает вопрос о том, какую роль играют учителя и преподаватели в условиях, когда доступ к информации стал проще благодаря технологиям. Важно понять, возможно ли внедрить персонализацию в массовое образование или это останется привилегией только частных гимназий и самых передовых вузов. Персонализированный подход к обучению может существенно повысить мотивацию и вовлеченность студентов, но для его успешной реализации необходима поддержка и участие квалифицированных педагогов. Таким образом, учитель не теряет своей значимости, а наоборот, становится важным звеном в процессе адаптации образовательных технологий к индивидуальным потребностям учащихся.

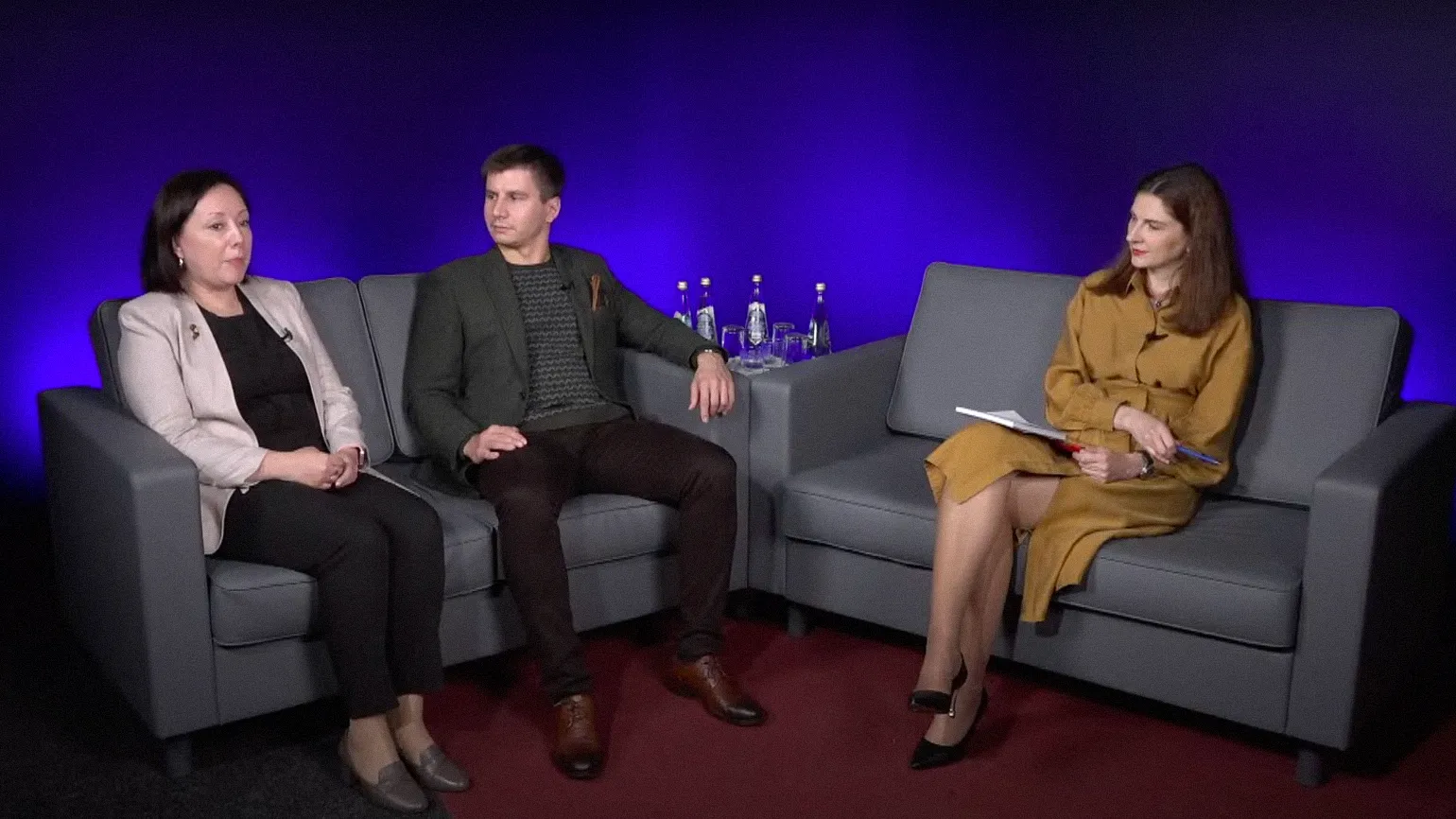

На конференции «Современная цифровая дидактика — 2022», организованной МГПУ, эксперты обсудили сложные вопросы и риски, связанные с внедрением цифровых систем персонализации в образовании. В рамках панельной дискуссии «Персонализированное образование в условиях цифровизации» были высказаны мнения о том, как цифровизация может повлиять на подходы к обучению и какие вызовы стоят перед образовательными учреждениями. Участники обсудили эффективность персонализированного обучения, его влияние на мотивацию студентов и необходимость адаптации образовательных технологий к индивидуальным потребностям учащихся. Обсуждение подчеркнуло важность баланса между инновациями и традиционными методами обучения, а также необходимость профессиональной подготовки педагогов для работы в условиях цифровой трансформации.

Цифровые решения и персонализация: какова связь?

Модератор дискуссии Екатерина Калинина, главный методолог «СберОбразования», подняла ключевой вопрос о том, насколько цифровые инструменты способны эффективно решать современные задачи в сфере образования. В условиях стремительного развития технологий важно оценить, как именно цифровизация может улучшить образовательные процессы и повысить качество обучения.

Сергей Степанов, заместитель директора Института образования Томского государственного университета, отмечает, что в условиях современного мира простая передача знаний становится менее значимой. Важность приобретает развитие навыков самоорганизации, таких как целеполагание, планирование, самостоятельность, принятие решений и ответственность за них. Эти аспекты становятся ключевыми в образовательном процессе. Как развивать данные навыки — это важный вызов, стоящий перед современной дидактикой, по мнению эксперта.

Мир сегодня полон неопределенности и изменений, что делает невозможным опираться только на внешние знания и примеры. В таких условиях важно развивать способности к самоорганизации. Необходимо глубже понять процессы самоопределения и самонавигации, чтобы успешно адаптироваться к современным вызовам. Это требует от нас не только осознания изменений, но и активного поиска эффективных стратегий для управления своей жизнью и обучением.

Согласно заявлению Степанова, цифровые решения в современных условиях выполняют аналогичную функцию средствам обучения из прошлых эпох. Они нацелены на содействие в достижении образовательных целей, обеспечивая эффективный процесс обучения и адаптацию к новым требованиям. Цифровизация образования становится важным инструментом, позволяющим улучшить качество обучения и доступ к знаниям.

Спикер поделился информацией о том, что лаборатория Института образования ТГУ активно исследует, как адаптировать педагогические практики прошлого к современным требованиям человекоцентричной парадигмы. Важной частью этого процесса является использование цифровых технологий, которые помогают интегрировать новые подходы в образовательный процесс.

Сергей Степанов предлагает создать навигатор образовательных ресурсов для первокурсников, который поможет им быстрее адаптироваться к университетской среде и эффективно использовать её возможности. Этот инструмент значительно упростит поиск необходимых ресурсов, однако он не сможет заменить личные контакты, например, с тьютором. По мнению спикера, только в общении с людьми можно глубже понять себя и найти личный смысл в обучении, иначе цифровые средства теряют свою ценность. Степанов подчеркивает, что индивидуализированный подход к образованию требует создания персонального образовательного маршрута, и этот маршрут может быть открыт только через взаимодействие с другими людьми.

Переделанный текст:

Читайте также:

Обязательно ознакомьтесь с нашими другими материалами, которые помогут углубить ваши знания по данной теме. Мы предлагаем разнообразные статьи, которые освещают ключевые аспекты и предлагают практические советы, основанные на последних исследованиях и опыте экспертов. Это позволит вам получить более полное представление и лучше разобраться в интересующих вас вопросах.

Эмоциональная поддержка для студентов часто становится ключевым фактором их успеха. В условиях учебной нагрузки и стресса, многие студенты находят, что поддержка со стороны друзей, семьи или преподавателей играет решающую роль в их академической жизни. Эмоциональная поддержка помогает справляться с трудностями, повышает мотивацию и способствует развитию уверенности в себе. Важно понимать, что создание благоприятной атмосферы для общения и взаимопомощи может значительно улучшить учебные результаты и общее благополучие студентов.

Возможна ли персонализация в массовой школе?

Возможно ли массовое внедрение персонализации в школьное образование? Об этом рассуждает Светлана Антонова, методист дирекции методологии и образовательных программ «СберОбразования». Она является руководителем проекта, направленного на реализацию персонализированной модели обучения в учебных заведениях. Персонализация в образовании предполагает адаптацию учебного процесса под индивидуальные потребности и способности каждого ученика. Это может существенно повысить эффективность обучения, помочь учащимся развивать свои сильные стороны и компенсировать слабые. Светлана Антонова отмечает, что успешная реализация такого подхода требует комплексного подхода, включающего подготовку педагогов, развитие учебных материалов и внедрение современных технологий. Внедрение персонализированного обучения в массовую практику может стать решающим шагом к улучшению качества образования и повышению его доступности для всех учащихся.

Согласно мнению Светланы, на практике возникают сложные вопросы. Если в классе 30 учеников, как организовать образовательный процесс так, чтобы каждый мог выбрать свою цель и индивидуальную образовательную траекторию? Возможна ли такая система? Какова роль учителя в этом контексте?

Спикер уверена, что персонализация обучения доступна не только в частных школах. Светлана Антонова отметила, что многие образовательные учреждения активно внедряют инструменты персонализации, учитывая федеральные стандарты и особенности школьной среды. Примерами таких школ являются муниципальная гимназия «Корифей» в Екатеринбурге и Нижегородская авторская академическая школа. Эти учреждения демонстрируют, что индивидуальный подход к обучению возможен и в рамках государственной системы образования, что способствует улучшению качества образовательного процесса.

Согласно мнению эксперта, ключевым фактором успешной работы школы является не столько её организационная форма, сколько качество взаимодействия между педагогами, администрацией и учениками. Эффективное сотрудничество всех участников образовательного процесса способствует созданию комфортной и продуктивной учебной среды, что, в свою очередь, влияет на достижения учащихся и общий климат в образовательном учреждении.

Школы, создающие такую культуру взаимодействия, помогают детям осознать, что они не просто объекты воздействия, а активные участники образовательного процесса. В таких учреждениях учащиеся понимают, что могут влиять на атмосферу школы и на отношения в классе. Это осознание придаёт им уверенность и чувство важности. Когда дети ощущают, что их мнение имеет значение, у них появляется возможность развивать свои способности и активно участвовать в жизни коллектива.

Светлана Антонова выделяет важный аспект персонализации в образовании — личный выбор учителя. Эффективная персонализация не может быть навязана извне; педагог должен осознавать её значение и ценность. Только так учитель сможет успешно интегрировать персонализированный подход в учебный процесс своего класса. Понимание сути персонализации позволяет педагогам адаптировать обучение под индивидуальные потребности и интересы учащихся, что значительно повышает его эффективность.

Светлана отметила третий фактор, который ранее упоминал Сергей Степанов: для полного раскрытия личностного потенциала ученикам крайне важны навыки самоорганизации и саморефлексии. Эти навыки помогают учащимся эффективно управлять своим временем, ставить и достигать цели, а также анализировать свои достижения и ошибки. Развитие самоорганизации и саморефлексии способствует не только учебному успеху, но и формированию устойчивых жизненных навыков, необходимых в современном мире.

Вопрос о том, как эффективно организовать обучение в классе из 30 учеников, остается актуальным. Спикер подчеркивает, что цифровые инструменты могут значительно упростить эту задачу. Они способны собирать и анализировать данные о предпочтениях и потребностях каждого ребенка, а также рекомендовать, какие навыки необходимо развивать и как это сделать. Светлана также согласна с мнением Сергея Степанова, что технологии не могут заменить человеческое взаимодействие. Ценность личного общения, партнерства и совместной работы остается непреложной и незаменимой в образовательном процессе.

Изучите также:

Индивидуальные образовательные траектории в массовой школе: мнения экспертов

Вопрос о необходимости индивидуальных образовательных траекторий в массовых школах становится все более актуальным. Эксперты подчеркивают, что такие траектории могут существенно повысить качество обучения, учитывая уникальные потребности и способности каждого ученика. Индивидуализация образовательного процесса позволяет не только адаптировать учебный план под конкретного школьника, но и создать условия для более глубокого усвоения материала.

Сторонники индивидуальных образовательных траекторий указывают на то, что традиционные методы обучения не всегда соответствуют интересам и возможностям учащихся. Использование персонализированных подходов способствует развитию креативности и критического мышления, что особенно важно в современном мире.

Однако критики этой идеи утверждают, что внедрение индивидуальных траекторий может быть сложно реализовать в условиях массовой школы. Ограниченные ресурсы, недостаток квалифицированного персонала и необходимость соблюдения государственных стандартов обучения могут стать препятствием на пути к индивидуализации.

Тем не менее, многие эксперты согласны с тем, что индивидуальные образовательные траектории могут стать важным шагом к улучшению качества образования. Внедрение технологий, таких как онлайн-обучение и адаптивные образовательные платформы, может помочь в создании персонализированного подхода, который будет эффективен для всех учащихся.

Таким образом, вопрос о необходимости индивидуальных образовательных траекторий в массовой школе остается открытым, но большинство экспертов признают их потенциал в повышении качества образования и развитии учащихся.

Какова роль учителя в персонализированном обучении

Персонализация обучения позволяет учащимся взять на себя большую ответственность за свой образовательный путь. Однако возникает вопрос: освобождает ли это учителя от его обязанностей? Важно понимать, что роль педагога не исчезает, а трансформируется. Учитель продолжает оставаться важным проводником знаний и наставником, который помогает студентам в выборе подходящих методов и ресурсов. Такая модель взаимодействия подразумевает совместную работу, где учащиеся становятся активными участниками процесса, а учитель поддерживает их, направляет и предлагает необходимые инструменты для достижения образовательных целей. Таким образом, ответственность за обучение делится между учащимися и педагогами, что способствует более глубокому вовлечению и мотивации студентов.

Академический директор частной школы «Династия» Дмитрий Нестеренко подчеркивает, что мнение о снижении ответственности учителя не соответствует действительности. Роль педагога в образовательном процессе трансформируется, однако ответственность за обучение учеников остается на учителе. В этой новой модели взаимодействия между учеником и педагогом появляется третья сторона — цифровое устройство, которое играет важную роль в образовательном процессе. Технологии становятся неотъемлемой частью обучения, что требует от учителей адаптации к новым условиям и использования современных методов преподавания.

Роль учителя в современном образовательном процессе заключается в том, чтобы помочь ученикам ориентироваться в огромном объеме информации. В условиях цифровизации важно обучить их навыкам поиска и верификации данных, а также работе с различными устройствами. Учителя должны научить учеников формулировать правильные вопросы, что является важным аспектом эффективного обучения. Эти навыки, необходимые для успешной навигации в информационном пространстве, пока не могут быть полностью заменены технологиями.

Дмитрий Нестеренко подчеркивает, что у педагога есть важная воспитательная роль — он может стать ролевой моделью для учащихся. Академический директор «Династии» утверждает, что только человек способен справляться с задачами, связанными с эмоциональным интеллектом и эмпатией. Лишь человек может научить другого управлять своими эмоциями и адаптироваться к постоянно меняющемуся миру. В этом контексте важность человеческого взаимодействия в образовательном процессе становится особенно значимой.

Чем вредят цифровые системы персонализации

Рекомендательные системы являются одним из самых популярных инструментов для реализации персонализации в цифровых решениях. Эти системы анализируют данные о поведении и предпочтениях учащихся, обрабатывают полученную информацию и предлагают пользователям контент, специально подобранный для них, включая курсы и материалы по интересующим темам. В дополнение к этому, активно развиваются адаптивные системы, которые способны подстраиваться под запросы, уровень знаний и темп обучения студентов. Эти технологии помогают создать более эффективный и индивидуализированный подход к обучению, что способствует лучшему усвоению материала и повышению качества образования.

В современных условиях онлайн-обучение активно использует как адаптивные, так и другие технологические решения. Как отмечает Елена Другова, научный сотрудник центра социологии высшего образования НИУ ВШЭ, главная задача этих систем заключается в создании эффекта индивидуального внимания преподавателя или тьютора, когда студент взаимодействует исключительно с компьютером. Исследования подтверждают, что адаптивное обучение значительно способствует улучшению академических результатов и повышению мотивации обучающихся. Это делает такие технологии важным инструментом в образовательном процессе, особенно в условиях дистанционного обучения.

Использование подобных систем может быть связано с определенными рисками. Елена выделила ключевые моменты, которые требуют особого внимания:

- Право собственности на личные данные и конфиденциальность. Цифровые решения, используемые для персонализации, могут собирать и анализировать огромный объём информации: историю действий и реакций пользователя, его местоположение, внешность и голос. «Конфиденциальность становится серой зоной. Кто владеет этими данными, кто имеет право их интерпретировать, как он имеет право их интерпретировать?» — замечает спикер.

- Непрозрачность рекомендательных систем. По словам Елены, ещё один сложный вопрос — насколько вообще можно доверять выводам цифровых систем. Искусственный интеллект собирает профиль учащегося, присваивает ему определённые характеристики, однако мы не всегда можем точно сказать, как действуют его алгоритмы. И это значит, что выводы системы могут оказаться неточными или ошибочными.

- Степень контроля системы учащимся. Спикер отмечает, что если пользователь не может самостоятельно управлять рекомендациями цифрового средства, это способно вызвать фрустрацию и ощущение пассивности: «Не я управляю своим обучением, а мной управляют». С другой стороны, если система оставляет слишком много вариантов для самостоятельного выбора, тоже возникает проблема — принятие решений требует от человека когнитивных издержек. По словам Елены, какая степень контроля окажется оптимальной — открытый вопрос для исследователей.

- Эффект информационного пузыря. Человек в поиске информации нередко отфильтровывает альтернативные идеи и убеждения, выбирая только то, что помогает ему сохранять собственную привычную картину мира. А системы персонализации (как и любые поисковые системы, к слову) укрепляют эти «информационные пузыри» — ведь их рекомендации основаны на прошлых действиях и реакциях пользователя. Из-за этого, считает Елена Другова, учащийся рискует лишиться инсайтов, которые могли бы возникнуть при встрече с чем-то новым и неожиданным.

- Предвзятость доверия. По словам спикера, это ещё один психологический эффект — мы неосознанно доверяем верхним позициям в поисковой выдаче: «Если эта ссылка наверху, значит, она лучше всего отвечает на мой запрос и будет мне полезна». Однако рекомендательные алгоритмы работают по своим правилам, и для разных людей по одному и тому же запросу составляют разные выдачи. И здесь опять возникают проблемы непрозрачности систем, «информационного пузыря» и степени контроля.

- Деградация навыков. Рекомендательные и адаптивные системы подают информацию в наиболее доступной учащемуся форме. Но всегда ли это полезно? «Если это какая-то рекомендательная система в области онлайн-покупок — это хорошо, вам предлагают что-то, что соответствует вашему запросу, вам не надо много думать. Но образование — это не просто переваривание информации, сохранение её, воспроизведение. Мы ожидаем, что учебная информация будет подвергнута критическому размышлению, более глубокому пониманию и усвоению», — считает Елена. По её мнению, системы персонализации в их текущем виде могут навредить тому, как учащийся получает образовательный опыт, ослабить его умение учиться.

Елена Другова отметила, что средства персонализации обучения направлены на то, чтобы каждый обучающийся чувствовал свою значимость и активно участвовал в процессе, что способствует его личностному развитию. Однако, по мнению спикера, в цифровой среде наблюдаются значительные трудности в реализации этих целей. Важно учитывать существующие ограничения и подводные камни, которые могут негативно сказаться на эффективности персонализированного обучения. Исследователям следует внимательно анализировать эти аспекты для улучшения образовательных технологий и повышения качества обучения.

Почему нас пугает новая цифровая реальность

В заключение дискуссии Дмитрий Нестеренко отметил, что существует вероятность того, что цифровые инструменты могут препятствовать персонализации, а не способствовать ей, формируя зависимость от вспомогательных средств. Тем не менее, он подчеркнул, что новые технологии, преобразующие образовательный процесс, представляют собой лишь один из множества вызовов, с которыми общество сталкивалось на протяжении истории.

Мы воспринимаем систему образования как нечто неизменное, как базовую точку, от которой начинаем отсчет. Все изменения в образовательной среде мы рассматриваем с этой позиции. Однако стоит помнить, что сама система образования когда-то была создана. Когда-то появились классы, в которых училось много учеников, а также педагоги, которые адаптировались к новым условиям. Эти изменения разрушали устоявшиеся каноны и парадигмы, формировавшиеся на протяжении веков. Важно осознавать, что образование — это динамичная структура, которая продолжает развиваться, и мы должны быть готовы к новым преобразованиям.

Дмитрий подчеркивает, что цифровые инструменты персонализации вызывают обоснованные опасения, поскольку мы еще не полностью осознали, как их правильно разрабатывать и использовать. Однако, как и другие технологические новшества, это становится частью нашей новой реальности. Исследователи и педагоги-практики сталкиваются с необходимостью находить решения для множества вопросов. К примеру, как создавать задания в условиях, когда любую информацию можно легко найти в интернете, и как способствовать развитию субъектности учащихся в цифровой образовательной среде. Эти вызовы требуют внимательного анализа и креативного подхода к обучению.

Читайте также:

- Александр Асмолов: «Если мы превращаем цифру в идола, мы проигрываем»

- Индивидуальные образовательные траектории в вузе: как это работает

- Что такое цифровизация образования и зачем она нужна

- Как составить индивидуальный учебный план: основные принципы, советы и примеры

Продюсер онлайн-курсов с нуля до PRO

Вы научитесь запускать прибыльные курсы и вебинары с минимальными вложениями. Поймёте, как вывести в плюс существующие EdTech-проекты и зарабатывать на онлайн-обучении.

Узнать подробнее