Что такое педология и почему ее признали лженаукой / Skillbox Media

Рассказываем, как советская власть сначала пустила в школы увлечённых людей — педологов, чтобы они всесторонне изучали детей, а потом разгромила их.

Содержание:

- Что такое педология, как она появилась и стала популярной в России

- Как в СССР развернули грандиозный педологический эксперимент

- Почему педология провалилась

- Как педологию объявили извращением

- Что плохого в разгроме педологии, если особой пользы от неё всё равно не было?

- Какой след всё-таки оставила педология

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать большеВ данной статье вы получите информацию о том, как оптимизировать свой контент для поисковых систем. Мы рассмотрим ключевые аспекты SEO, которые помогут улучшить видимость вашего сайта. Вы научитесь использовать ключевые слова, создавать качественные мета-теги и настраивать структуру URL. Также обсудим важность внутренней и внешней ссылочной массы, а также оптимизацию изображений. Эта информация поможет вам привлечь больше целевой аудитории и повысить рейтинг вашего сайта в поисковых системах.

- что такое педология и как она появилась;

- почему педология стала суперпопулярной в молодом СССР;

- чем занимались советские педологи и к каким последствиям привела их работа с детьми;

- за что советская власть в итоге объявила педологию извращением и запретила её;

- что плохого в разгроме педологии, если пользы от неё всё равно особой не было, и какой след она всё-таки оставила.

Что такое педология, как она появилась и стала популярной в России

Педология, происходящая от греческих слов παιδί и λόγος, означает «наука о ребёнке». Это междисциплинарная область знания, изучающая комплексное развитие детей с психологической, физиологической и социальной точек зрения. Педология объединяет в себе элементы педагогики, медицины, биологии, психологии и социологии, стремясь создать целостное представление о процессе роста и формирования детей. Основная цель педологии заключается в понимании и поддержке гармоничного развития ребёнка в различных аспектах его жизни.

Педология возникла в конце XIX — начале XX веков, что было обусловлено распространением эволюционных идей и развитием прикладных направлений в педагогике и психологии. Первые педологи нацеливались на создание целостной картины детства, исследуя психическое развитие ребенка в контексте его физического роста и изменений. Это направление стало важным шагом к более глубокому пониманию особенностей детского развития и формирования эффективных методов воспитания и обучения, учитывающих как психологические, так и физиологические аспекты.

Основоположником педологии считается американский психолог и педагог Грэнвилл Стэнли Холл, который стал первым главой Американской психологической ассоциации. Он активно внедрял биологические и генетические открытия в психологию, разрабатывая специальные опросники для изучения психики и развития детей. Холл также создал первую педологическую лабораторию, что стало важным шагом в развитии этой науки. Сам термин «педология» ввел его ученик Оскар Крисмен, что свидетельствует о значительном влиянии Холла на формирование этой области знаний. Педология, как наука, исследует закономерности развития и воспитания детей, что делает её актуальной и важной для педагогов и психологов.

Педология оказала глубокое влияние на развитие психологии и педагогики в начале XX века. До начала Первой мировой войны педология пользовалась широкой популярностью в Европе. Однако после войны интерес к этой науке значительно снизился, и её сторонники начали развивать другие направления, такие как педагогическая психология и экспериментальная педагогика. В двадцатых годах термин «педология» был заменён на «child study», что переводится как «исследование ребёнка». Этот переход от педологии к исследованию ребёнка отражает изменения в подходах к изучению детской психологии и образовательным процессам.

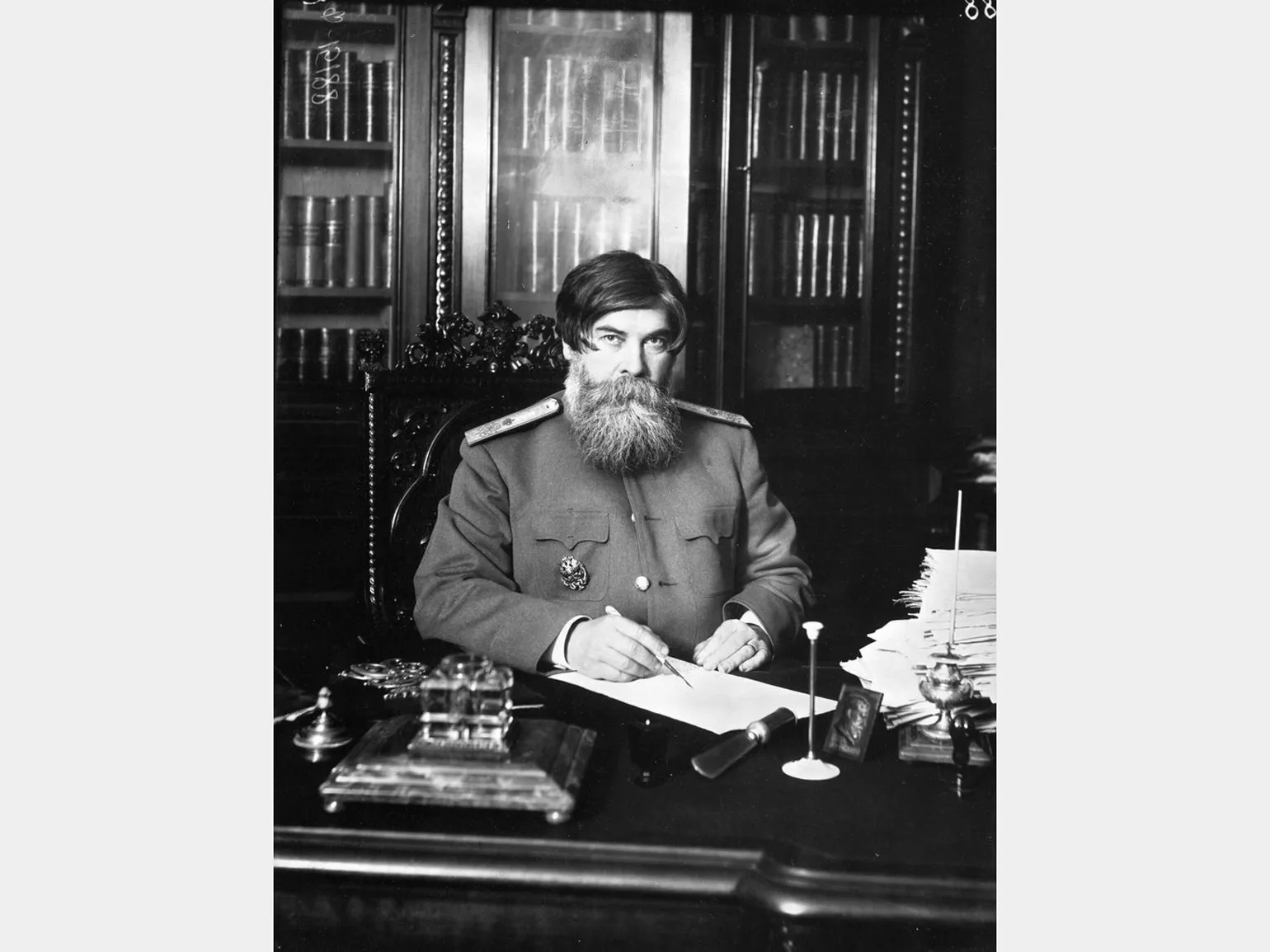

Педология в России начала развиваться еще до революции, в начале XX века, и быстро приобрела статус значительного педагогического движения. Среди её ведущих представителей можно выделить психолога Александра Нечаева, который считается основоположником российской педологии, и известного психиатра и физиолога Владимира Бехтерева. Нечаев основал Педологические курсы в Петербурге в 1904 году, а Бехтерев в 1907 году учредил Педологический институт. Эти инициативы сыграли важную роль в формировании и развитии педологии как науки, изучающей взаимодействие психологии и педагогики.

Расцвет педологии в России пришёлся на послереволюционный период. В молодом советском государстве сформировалась обширная сеть педологических учреждений, работающих под эгидой Наркомздрава и Наркомпроса, а затем и других промышленных наркоматов. Все исследования в области детской психологии в СССР осуществлялись под руководством педологов, среди которых были как ведущие психологи, так и физиологи, врачи и педагоги. Это содействовало развитию научных подходов к пониманию детской психологии и воспитания, что в свою очередь оказало значительное влияние на образовательные практики в стране.

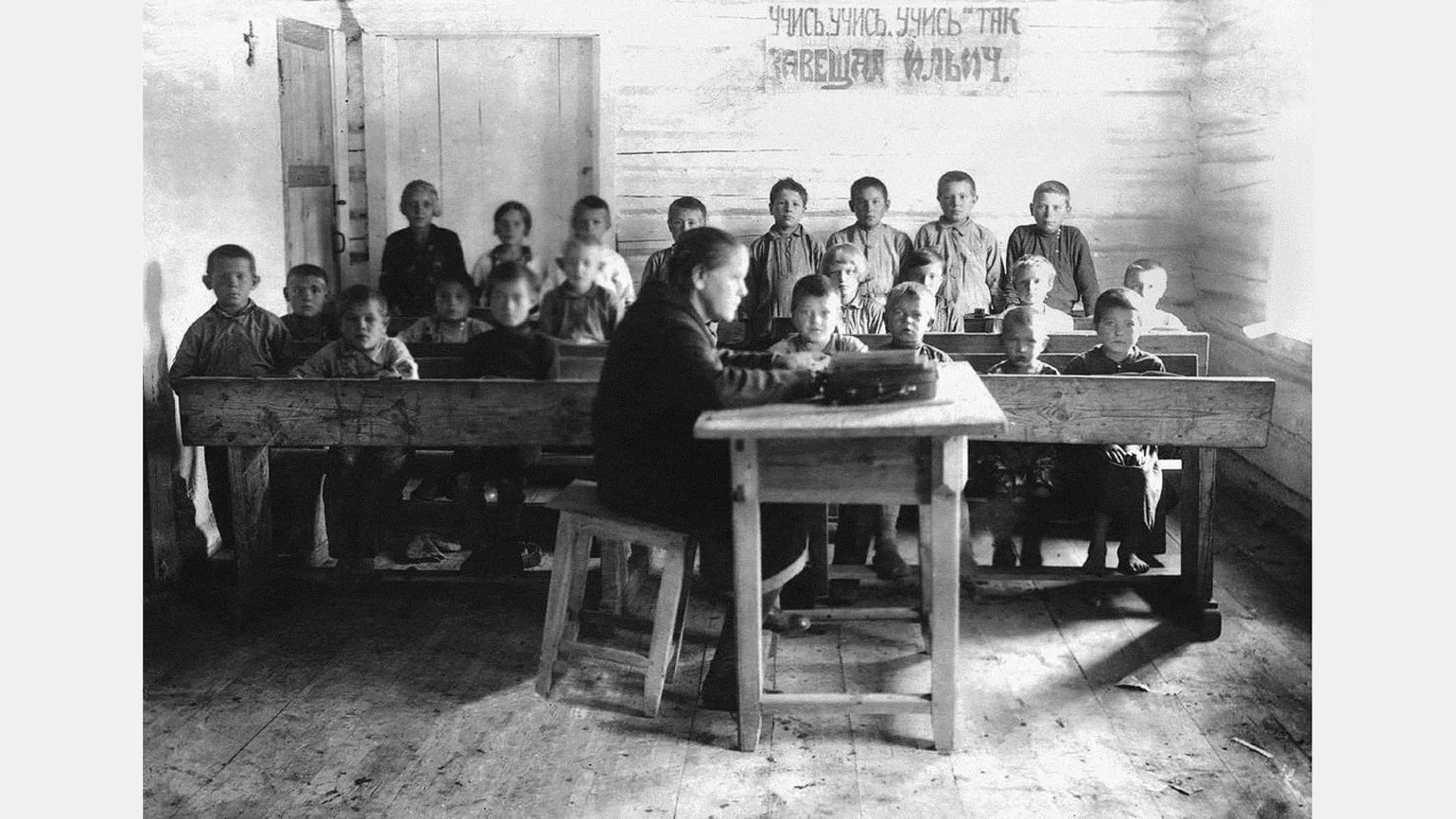

Почему власти активно поддержали исследования увлечённых учёных, несмотря на множество других проблем в молодой стране? Это связано с тем, что большевики стремились создать единую систему образования — от детского сада до университета, направленную на воспитание «нового, подлинно советского человека». Важной задачей этой системы было также решение проблемы беспризорников, оставшихся после революции и Гражданской войны. Власти осознавали, что без образования и социальной адаптации этих детей невозможно построить устойчивое и процветающее общество.

Анатолий Луначарский, первый нарком просвещения РСФСР, выразил задачу педологии следующим образом: «Педология, исследуя природу ребенка и закономерности его развития, освещает наиболее значимый процесс формирования нового человека, который происходит параллельно с созданием нового оборудования в рамках хозяйственной деятельности». Это подчеркивает важность научного подхода к пониманию детства и его роли в обществе, а также необходимость интеграции педагогических и социальных аспектов в образовательные процессы.

Педолог Павел Блонский высказал мысль о необходимости существования науки, аналогичной растениеводству и животноводству, — человеководства. Он подчеркивает, что педагогика должна занять свое место рядом с такими дисциплинами, как зоотехника и фитотехника, заимствуя от них более разработанные методы и принципы. Это утверждение акцентирует внимание на важности интеграции научных подходов в образовательный процесс, что способствует более эффективному развитию человека в обществе.

В создании советского человека значительное внимание уделялось педологии. Большевистские руководители верили, что исследование психофизиологических характеристик детей поможет ускорить и оптимизировать процесс формирования нового типа личности. Педология рассматривалась как ключевой инструмент для понимания и воспитания подрастающего поколения в духе социалистических идеалов.

В начале двадцатых годов XX века Арон Залкинд, будущий лидер советской педологии, подчеркивал важность этой науки как ключевого инструмента для воспитания и перевоспитания человека в соответствии с потребностями пролетарской революции. Педология, по его мнению, станет ценным ресурсом для формирования нового типа личности, необходимого для достижения социалистических целей.

Новая наука стала уникальным романтическим увлечением, отличающимся авангардными и новаторскими подходами, что привлекло множество её последователей. Этот революционный аспект науки вдохновляет людей исследовать неизведанные горизонты и открывать новые идеи, создавая динамичное и увлекательное сообщество.

Педология в определенный момент приобрела статус одной из ведущих дисциплин, изучающих человека. В 1928 году Наркомпрос издал постановление, которое инициировало разработку плана педологических исследований в массовых детских организациях и учредило общество педологов-марксистов. Это событие ознаменовало официальный статус педологии как марксистской науки, что привело к её внедрению в образовательные учреждения.

Как в СССР развернули грандиозный педологический эксперимент

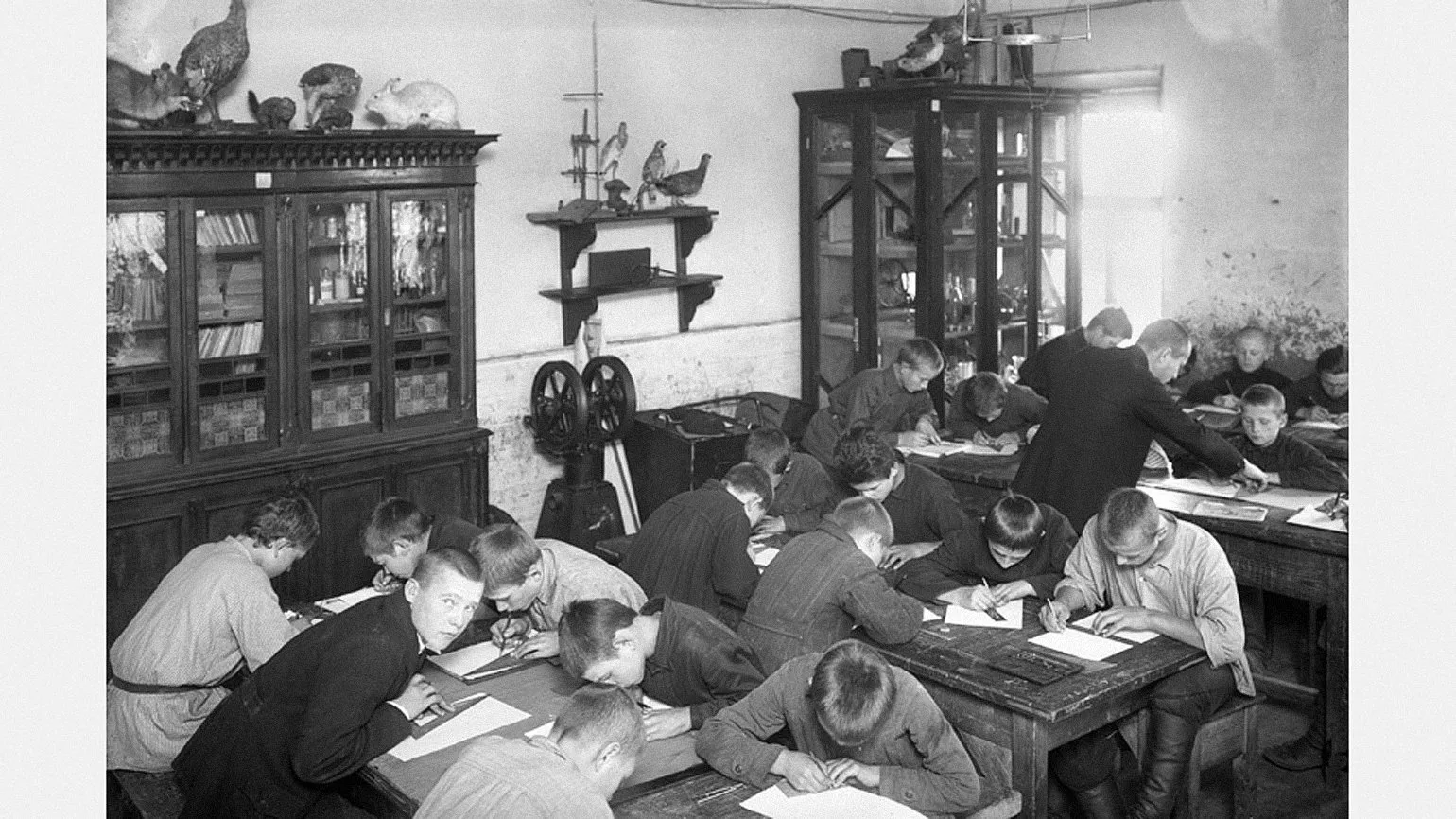

Новая дисциплина в СССР развивалась стремительно. Уже в 1922 году в Москве функционировали несколько педологических вузов, что свидетельствовало о высоком интересе к этой области. Педологические учреждения начали открываться и в других регионах страны, таких как Рязань, Ташкент, Орел и Сарапул в Уральской области. Эта тенденция указывает на активное внедрение педагогических новшеств и значительное внимание к вопросам образования и воспитания в советском обществе.

Изначально инициатива по развитию педологии возникала снизу, а не сверху. Педологи сумели заинтересовать своими идеями творческих педагогов на местах, которые, в свою очередь, самостоятельно организовывали педологические лаборатории и кабинеты в своих учебных заведениях. Это способствовало внедрению педологических методов и практик в образовательный процесс, позволяя более эффективно учитывать индивидуальные особенности учеников.

Организатором и признанным лидером педологии является Арон Залкинд. Среди других известных педологов можно выделить Степана Моложавого, Павла Блонского, который высказывался о человеководстве, Михаила Басова и Льва Выготского. Лев Выготский, основоположник советской психологии и автор концепции «зоны ближайшего развития ребёнка», также проявлял интерес к педологическим исследованиям. Эти выдающиеся ученые внесли значительный вклад в развитие педологии, исследуя взаимодействие между личностью и окружающей средой, а также влияние этих факторов на психическое развитие детей.

Конечно, я помогу вам с переработкой текста. Пожалуйста, предоставьте исходный текст, который нужно отредактировать.

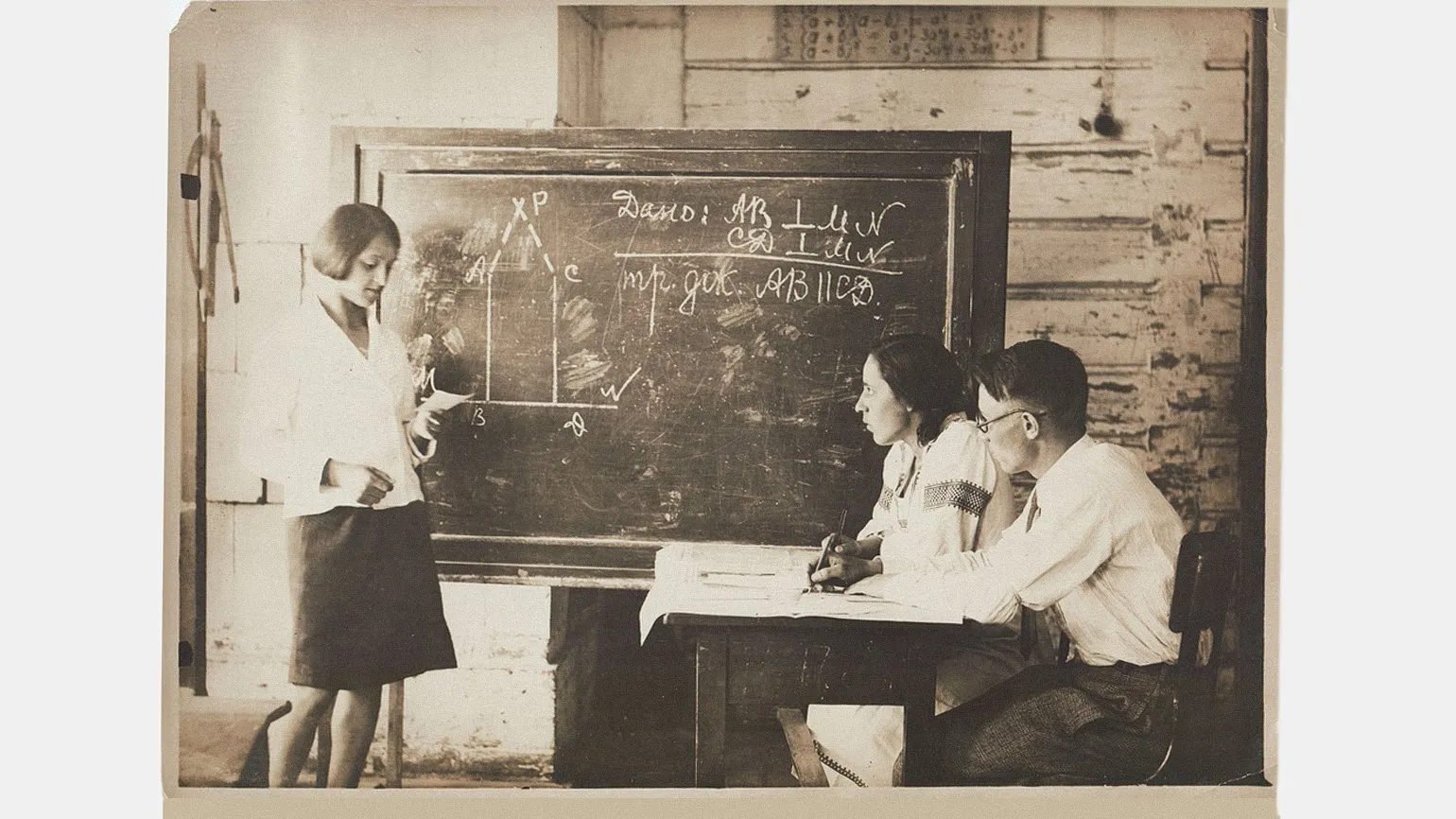

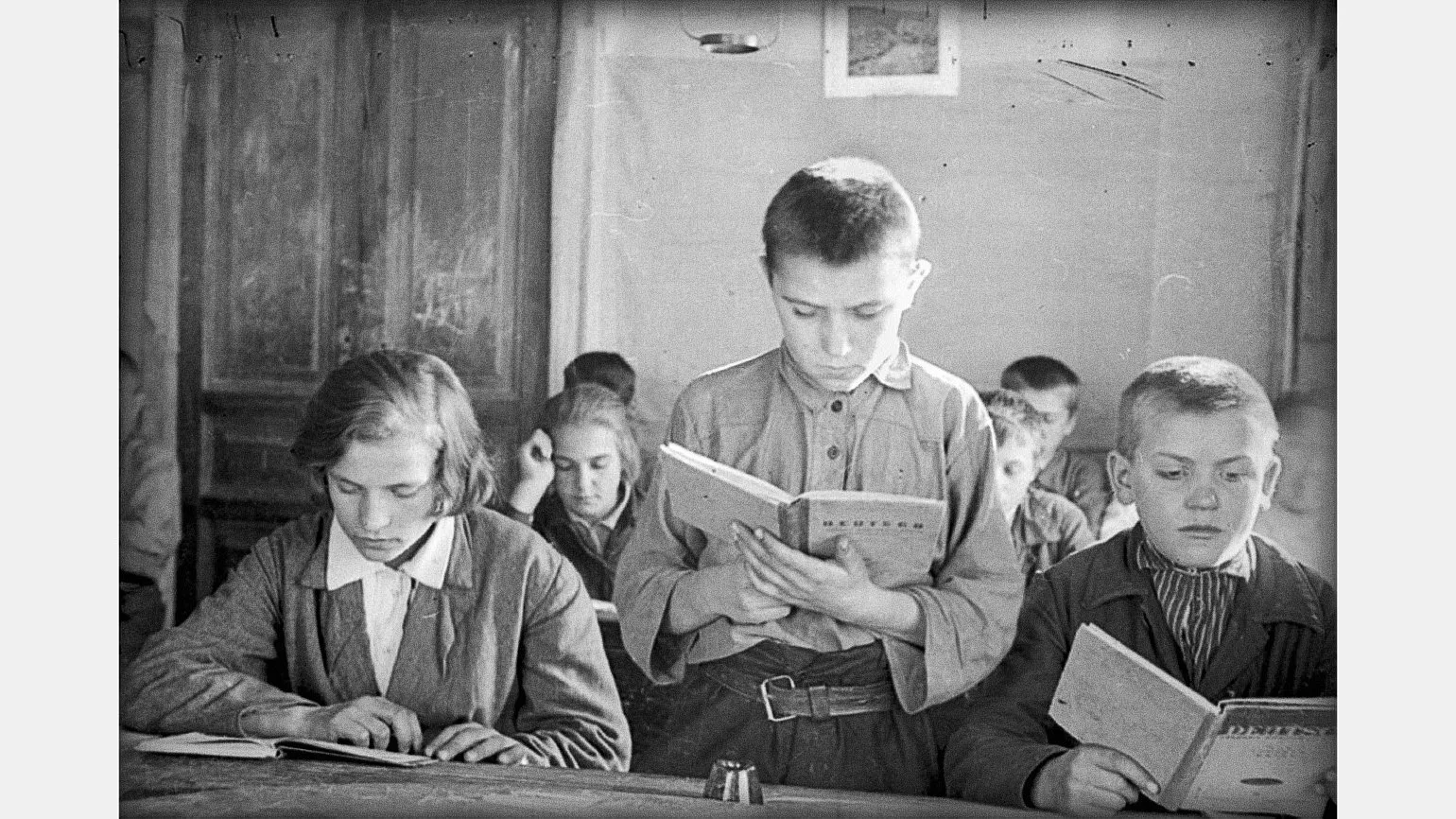

Педологи в советских школах, детских садах и подростковых объединениях выполняли роль специализированных специалистов. Основной их деятельностью было исследование уровня развития детей. Для этого применялись различные методы, включая тестирование школьников и их родителей, а также физиологические обследования. Педологи стремились выявить индивидуальные особенности развития детей, что способствовало созданию более эффективных образовательных программ и методов воспитания.

Первая серия тестов для советских школ была представлена в 1926 году. К концу десятилетия методика тестирования приобрела широкую популярность и стала неотъемлемой частью образовательного процесса в стране. Тестирование стало важным инструментом для оценивания знаний учащихся и способствовало внедрению новых подходов в образовании.

На основе результатов тестирования и анкетирования педологи формировали характеристики учеников и рекомендации по комплектованию классов, оптимизации учебного процесса и направлению отстающих в специальные учебные заведения. Эти учреждения были призваны бороться с неуспеваемостью и повторным обучением. В Ленинграде в 1936 году насчитывалось 57 таких школ. Можно утверждать, что именно благодаря работе педологов в советских образовательных учреждениях начал активно применяться индивидуальный подход к каждому ученику.

Система тестирования и распределения детей опиралась на исследования Павла Блонского. Он утверждал, что у каждого ребёнка существует уникальная «индивидуальная формула развития», а также «педологический» возраст, который может отличаться от его биологического возраста. Это понимание подчеркивает важность индивидуального подхода в образовании и развитии детей, учитывая их особенности и потребности.

Блонский выделял три категории детей в зависимости от их уровня развития: учащиеся с ускоренным развитием, которых он называл «плюс-варианты», средние ученики и медленно развивающиеся, именуемые «минус-варианты». Он утверждал, что традиционная школа в основном ориентирована на «середняков», оставляя без должного внимания учащихся из двух других категорий. Блонский подчеркивал важность правильного распределения детей по группам, так как это позволяло не только преодолевать лень и высокомерие у наиболее одаренных, но и мотивировать тех, кто испытывает трудности в обучении. Эффективная организация учебного процесса может значительно повысить качество образования и обеспечить развитие каждого ученика в соответствии с его индивидуальными способностями.

Изначально обязанности педолога выполнял школьный врач, а в редких случаях — педагоги. Эти специалисты проходили специальные курсы или семинары, на которых изучали методику анализа развития и поведения детей. Педологи занимались не только распределением учеников, но и выполняли функции школьных психологов. Однако стоит отметить, что в то время педологи не всегда были способны предоставить квалифицированную психологическую помощь, что ограничивало их возможности в сфере поддержки учащихся.

Зимой 1927–1928 годов состоялся Первый педологический съезд, который собрал около 2000 участников и стал важной вехой в развитии педологии. Этот съезд ознаменовал начало кратковременного, но значимого расцвета педологической науки. В рамках мероприятия была одобрена педологическая программа, разработанная Ароном Залкиндом, что способствовало дальнейшему развитию теории и практики педологии в Советском Союзе.

В 1928 году Залкинд был назначен председателем Комиссии по планированию исследовательской работы в области педологии в РСФСР. Комиссия была создана при Главнауке и вскоре приобрела межведомственный статус. Под редакцией Залкинда начал выходить журнал «Педология», который стал важным источником информации в данной области. В конце 1930 года Залкинд возглавил Психологический институт, который в это же время преобразовали в Институт психологии, педологии и психотехники, что стало значительным шагом в развитии данных научных дисциплин.

После съезда педология получила значительное государственное финансирование, что привело к увеличению числа штатных педологов. С 1931 года функции педологов начали передаваться от школьных врачей к специально подготовленным учителям, которые исполняли эти обязанности дополнительно к своей основной работе. Приказ наркома просвещения от 6 мая 1931 года обязывал каждую школу иметь как минимум одного работника с педологической подготовкой. Это изменение сыграло ключевую роль в развитии педагогической науки и улучшении качества образования, а также в повышении уровня профессиональной подготовки учителей.

Для эффективной координации действий была создана структура педологических организаций различных уровней, возглавляемая межведомственной комиссией и педологической группой при Наркомпросе. В подчинении этих организаций находились педологические лаборатории и кабинеты, расположенные в областных и районных органах, которые осуществляли методическую работу. Педологические лаборатории и кабинеты, работающие в школах, занимались внедрением разработок, изучением и психологической поддержкой детей.

Педологи активно участвовали в работе педсоветов, выступая в роли консультантов по сложным вопросам. В состав комиссий входили не только педологи, но и другие педагоги, школьный врач, представители администрации и ученические организации. Некоторые считали педологов ключевыми специалистами в школе, и их заключения воспринимались как столь же авторитетные, как рекомендации врачей.

Почему педология провалилась

Советские педологи занимались разработкой комплексной науки о детях, что составляло суть их работы. Программа Залкинда, утвержденная на Первом педологическом съезде в качестве объединенной платформы, была весьма эклектичной. Она рассматривалась как социогенетическая биология, интегрированная с учением о рефлексах и осторожным использованием ряда фрейдистских понятий и отдельных экспериментальных методов. Это сочетание подходов отражало стремление педологов создать целостное понимание детской психологии и развития.

Педология, изучающая развитие детей, делится на несколько направлений в зависимости от акцентов, которые ставят исследователи. В целом можно выделить две основные группы. Первая группа специалистов акцентирует внимание на биологических факторах, таких как наследственность, рефлексы и реакции. Вторая группа, наоборот, подчеркивает значимость социальных факторов, включая окружение, воспитание, общественный строй и культурно-исторический контекст. Эти различия в подходах влияют на понимание процесса развития детей и формируют различные методики работы с ними. Важно учитывать как биологические, так и социальные аспекты для более полного понимания детской психологии и педагогики.

На протяжении своего краткого существования советская педология была ареной острых споров между различными направлениями. В этом контексте некоторые педологи использовали свои связи в партийной номенклатуре для дискредитации оппонентов, что подчеркивает политизированный характер данной области науки. Данные конфликты оказали значительное влияние на развитие педологии и её восприятие в обществе.

До 1927 года основное внимание в изучении развития детей уделяли биогенетистам. Эти специалисты фактически игнорировали влияние среды и воспитания, акцентируя внимание на наследственных факторах, поведенческих паттернах и реакциях. Это подход подчеркивал значимость генетики в формировании личности и поведения, что в свою очередь ограничивало понимание комплексного взаимодействия между наследственностью и окружающей средой в процессе воспитания и развития ребенка.

После Первого съезда педологов произошел значительный сдвиг в научных взглядах, и точка зрения «социогенетистов» стала доминирующей. В этом подходе акцент делался на влияние внешней среды на развитие детей. Например, выдвигалась гипотеза о том, что советская система формирует у детей совершенно иной тип пищеварения и дыхания по сравнению с их сверстниками в буржуазных странах. Эта идея подчеркивала важность социального контекста в процессе формирования личности и физиологических особенностей.

Несмотря на усилия, преодолеть противоречия и связать разнообразные факторы, влияющие на развитие ребенка, не удалось. Педологи фактически стали педагогическими антропологами, собирая и анализируя данные о психологии, физиологии и социологии детства. Это привело к накоплению информации, но не к созданию единой комплексной теории, что затрудняет понимание полного спектра процессов, формирующих детское развитие.

Собранные школьными педологами данные о детях включали разнообразные сведения о физиологическом состоянии, умственном развитии и происхождении ребенка. Однако эти данные часто представляли собой несогласованную информацию, которая могла быть слабо связана или даже противоречила друг другу. Такой подход к сбору и анализу информации о детях не способствовал полноценному пониманию их индивидуальных особенностей и потребностей. Важно, чтобы данные о детях были не только полными, но и систематизированными, что позволит более эффективно учитывать их уникальные характеристики в образовательном процессе.

Использование собранных данных в педагогической практике остается актуальной задачей. Антон Макаренко, известный педагог, подчеркивал эту проблему, отмечая: «Когда человека изучили, узнали и записали, что у него воля — А, эмоция — Б, инстинкт — В, то потом, что дальше делать с этими величинами, никто не знает». Это высказывание демонстрирует, что несмотря на наличие информации о личностных характеристиках, практическое применение этих данных в образовательном процессе требует дальнейшего осмысления и разработки стратегий. Педагогам необходимо не только собирать и анализировать данные, но и разрабатывать эффективные методики, которые помогут интегрировать полученные знания в учебный процесс, учитывая индивидуальные особенности каждого ученика.

Тесты, использовавшиеся педологами, часто основывались на зарубежных методах, которые не соответствовали условиям и задачам советского образования. Кроме того, так называемый «коэффициент умственной одарённости», который определяли с помощью этих тестов, не всегда отражал реальные способности детей и их потенциал. Это создавало искажение в оценке умственного развития, что могло негативно сказаться на образовательном процессе и формировании индивидуальных образовательных траекторий.

Первый педагогический съезд выразил обеспокоенность избыточным увлечением тестированием и призвал к необходимости ограничить использование тестов в образовательном процессе.

В 1927 году С. С. Моложавый отмечал, что тестирование может стать неотъемлемой частью школьной жизни. Некоторые учебные заведения массово заказывают тесты из центра, проявляя при этом невероятное усердие в их использовании. Другие школы разрабатывают собственные «местные» тесты и активно занимаются этой работой, несмотря на нехватку времени. Тестирование в образовании становится все более распространенной практикой, подчеркивая его важность в оценке знаний и навыков учащихся.

После Первого съезда педологи усовершенствовали свои методики. Они начали проводить длительные наблюдения за детьми с первого года обучения, осуществляя дополнительные антропометрические и психологические измерения, а также изучая школьную документацию. Однако в этом процессе встречались и чрезмерные подходы. Например, учебное отставание школьника порой связывали с размером грудной клетки или составом крови. Это подчеркивает необходимость более тщательного и основанного на фактах подхода к оценке учебных достижений и развитию детей.

Детей направляли в специализированные школы и классы для одарённых или, наоборот, для детей с особыми потребностями зачастую по ошибке, о чём признал Первый педологический съезд. При этом в группе детей с ослабевающими способностями чаще всего оказывались представители рабочих и крестьян, которые не имели возможности получить такую же подготовку, как дети из интеллигентных семей. Это негативно сказывалось на имидже «пролетарской державы». Таким образом, педология создавала проблемы для самой себя.

Изначально планировалось, что вспомогательные классы и школы для слабых учеников будут оснащены лучше, чем обычные учебные заведения, а в них будут работать высококвалифицированные педагоги. Однако на практике ситуация оказалась противоположной: условия в специальных школах и классах для отстающих были хуже, чем в обычных, а учителя зачастую имели низкую квалификацию. Эти учебные заведения не только не помогали детям с проблемами в обучении, но и негативно сказывались на тех, кто оказался там по ошибке.

Как педологию объявили извращением

В начале тридцатых годов, когда педология находилась на пике своего развития и популярности в СССР, над ней начали сгущаться тучи. Это совпало с возвращением к привычному образовательному порядку, основанному на классно-урочной системе, оценках и форменной одежде. В первые годы после революции и Гражданской войны, под влиянием новаторских идей, система образования стала ареной для многочисленных экспериментов. Однако этот экспериментальный период подошел к концу, и на его место вновь пришла традиционная школа.

Началом упадка педологии стало падение в немилость её лидера, Арона Залкина. Это было связано как с его увлечением фрейдизмом, который в СССР не пользовался популярностью, так и с его резкими публичными заявлениями о том, что в первые 12 лет советской власти новый «массовый» человек формировался не благодаря, а вопреки системе образования. Кроме того, Залкин утверждал, что значительная часть психоневрологии не соответствует требованиям революции. Эти факторы способствовали критике педологии и её постепенному отходу от научного и практического признания в советском обществе.

Залкинд утратил должность руководителя Института психологии, педологии и психотехники, а также прекратил выполнять обязанности главного редактора журнала «Педология», который в скором времени был закрыт. На фоне этих событий начали появляться критические статьи, указывающие на реальные и предполагаемые недостатки в области педологии, что стало значительным ударом для его основного проекта.

В 1934 году по приказу Совета Народных Комиссаров была ликвидирована сеть из 29 научно-исследовательских институтов психотехнического профиля и прекращено издание журнала «Психотехника». Эти учреждения разрабатывали тесты, используемые в педологии, а также проводили исследования в области психофизиологии труда. Уничтожение психотехнических институтов негативно сказалось на развитии как психотехники, так и педологии, что привело к замедлению научного прогресса в этих областях.

В 1936 году было принято постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов». Основная идея документа заключалась в том, что Наркомпрос передал управление школами педологам, что привело к серьезным проблемам в системе среднего образования. Таким образом, педология была объявлена виновницей неудач ранней советской школы.

Деятельность педологов и их эксперименты подвергались критике, считаясь бесполезными и даже вредными. Утверждалось, что они нанесли значительный ущерб, особенно в процессе распределения детей по классам и специализированным школам. Ошибки в данной системе действительно имели место, однако ответственность за ненадлежащее состояние вспомогательных учреждений была возложена именно на педологов.

В контексте исторического анализа педологии стоит отметить, что в советское время ей часто выдвигались обвинения в несоответствии марксистской идеологии. Критики утверждали, что педология опирается на буржуазные, антинаучные предвзятости и может служить интересам врагов социалистического строя. Главным аргументом против данной науки было утверждение, что она фаталистически предопределяет судьбу детей, основываясь на биологических или социальных факторах. Такой подход, по мнению Центрального комитета, подрывает идеи классовой борьбы и способствует укреплению господства эксплуататорских классов, демонстрируя их мнимое превосходство над трудящимися. Важно понимать, что подобные обвинения отражали не только идеологические, но и социальные напряжения того времени, а также стремление сохранить контроль над образовательными и воспитательными практиками.

Партийная идеология объединила ранее непримиримых оппонентов, представлявших различные направления педологии, и в один момент превратила их в сторонников и представителей искажённой лженауки. Это свидетельствует о том, как идеологические установки могут влиять на научные взгляды и приводить к унификации мнений, даже в тех областях, где ранее существовали значительные разногласия.

Постановление завершалось требованием восстановить педагогические принципы и «ликвидировать педологию во всех её проявлениях как в теории, так и на практике».

Согласно свидетельству дочери Арона Залкинда, учёный скончался от инфаркта после ознакомления с постановлением «О педологических извращениях». Этот документ оказал значительное влияние на его состояние здоровья и психоэмоциональное состояние.

Читать также:

Доказательное образование: необходимы ли исследования в школах?

Вопрос о необходимости исследований в сфере образования остается актуальным для современного школьного обучения. Доказательное образование основывается на использовании данных и результатов исследований для улучшения образовательных практик и повышения качества обучения. Исследования помогают выявить эффективные методы преподавания, оценить влияние различных факторов на успеваемость учеников и внедрить инновационные подходы в образовательный процесс.

Школы, интегрируя исследования, могут адаптировать свои программы и подходы к обучению, основываясь на научных данных. Это не только способствует повышению уровня знаний учащихся, но и формирует критическое мышление у педагогов, которые становятся более осведомленными о современных тенденциях в образовании.

Таким образом, исследования играют ключевую роль в развитии доказательного образования. Они помогают сделать процесс обучения более эффективным, а результаты — более предсказуемыми. В условиях быстро меняющегося мира, где информация становится доступной и разнообразной, школы должны опираться на исследования, чтобы соответствовать требованиям времени и обеспечивать своим ученикам качественное образование.

Истинная причина резкой смены отношения к педологии, вероятно, заключалась не только в её практических неудачах, но и в изменении политического курса в стране в начале тридцатых годов, когда начался поиск классовых врагов среди ученых. Этот контекст подчеркивает важность политических факторов в научных дискуссиях и определении направлений исследований в области педагогики.

Индивидуальный подход к каждому ребенку стал несовместим с новой тоталитарной парадигмой. Важно стало не то, какой ребенок на самом деле, а каким его должны видеть. Знания о человеческой природе — психология, социология, генетика — оказались под давлением политической идеологии и зачастую объявлялись лженауками. Педология с ее тестами на «неполноценность» создавала угрозу для идеального образа «общества трудящихся» и «страны победившего социализма». В результате, внимание стало смещено с реальных потребностей и особенностей детей на создание стандартного образа, что негативно сказалось на их развитии и самовыражении.

В течение полугода после принятия постановления о педологии было опубликовано более ста критических статей и брошюр, осуждающих эту науку. Педология была исключена из учебных программ вузов. В 1937 году ряд руководителей Наркомпроса подверглись репрессиям, в том числе за обвинения в поддержке педологии, рассматриваемой как контрреволюционная деятельность.

Многие психологи и педагоги, имевшие связь с педологией, сталкивались с преследованиями. Ситуация доходила до абсурда: врач и психолог Виктор Колбановский подвергался критике лишь за то, что редактировал и рецензировал педологические издания. Несмотря на то что Колбановский открыто критиковал многие аспекты педологии, его деятельность как редактора и рецензента научных работ, не имеющих отношения к этой «лженауке», вызывала недовольство. Эта ситуация подчеркивает сложности взаимодействия между научным сообществом и новыми направлениями в психологии и педагогике, а также важность критического анализа научных идей.

Что плохого в разгроме педологии, если особой пользы от неё всё равно не было?

Многие основоположники советской педагогики, такие как Арон Залкинд, Степан Моложавый, Александр Залужный, Лев Выготский и Павел Блонский, к тридцатым годам XX века пришли к выводу о том, что развитие детей невозможно объяснить исключительно влиянием биологических или социальных факторов. Лев Выготский, в частности, одним из первых осознал ограниченность тестовых методов исследования. Исследователи признали, что прежние взгляды на педологию были ошибочными, и стали утверждать, что различные факторы должны рассматриваться в комплексе. Таким образом, исследования в области педагогики должны быть комплексными, учитывающими множество влияний. Если бы педология получила возможность развиваться дальше, она могла бы существенно обогатить педагогическую практику и теорию, но, к сожалению, была уничтожена.

Разгром педологии привел к длительному запрету на исследования личности школьников и их окружения, включая психологические, физиологические и социологические аспекты. Это также отразилось на изучении отклонений в поведении детей, которые стали автоматически восприниматься как проявления лженауки. В результате, важные исследования, способствующие пониманию и улучшению образовательного процесса, оказались под запретом, что негативно сказалось на развитии педагогической науки и психологии.

Вместе с тестами психотехников были представлены наблюдения, эксперименты и сравнительно-генетический метод, что позволяет использовать более глубокие методы исследований. Контроль уровня знаний школьников, оценка эффективности различных форм и методов преподавания, проведение профессионального отбора и дифференцированного обучения, а также индивидуализация образовательного процесса стали крайне сложными задачами.

Дети имеют разные способности, что является важным аспектом их развития. Некоторые из них нуждаются в дополнительной помощи для успешного освоения учебного материала, в то время как другие обладают выдающимися талантами и могут осваивать знания быстрее, чем это предусмотрено стандартной образовательной программой. Учитывая эти различия, необходимо создавать индивидуализированные подходы к обучению, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность развивать свои способности в полной мере.

Дифференциация учащихся в школе осуществляется посредством использования дидактических материалов, а также через групповые и индивидуальные занятия. Этот подход позволяет учитывать индивидуальные потребности и уровень подготовки каждого ученика, что способствует более эффективному обучению и развитию навыков. Применение дифференцированного обучения помогает создать оптимальные условия для усвоения учебного материала, что в свою очередь повышает мотивацию и увлеченность школьников.

Труды таких выдающихся педологов, как Выготский, Басов и Блонский, на протяжении многих лет были недоступны в библиотеках. В последние пять лет своей жизни (1936–1941) Блонский смог опубликовать лишь одну небольшую статью, а работы Басова стали переиздаваться только с 1975 года. Идеи Выготского вновь начали исследоваться и осмысляться во второй половине 1950-х годов. Эти ограничения значительно повлияли на развитие педагогической науки и восприятие их идей. Восстановление интереса к их работам стало важным шагом к переосмыслению педагогических подходов и методов обучения.

Дифференцированное обучение, разработанное педологами, начало внедряться в школы только в пятидесятых годах. Первые попытки переосмыслить подходы педологов появились в шестидесятых годах, во время хрущёвской оттепели. Этот период стал важным этапом в развитии образовательных практик, когда акцент стал делаться на индивидуальные потребности и способности учащихся. В результате, идеи дифференцированного обучения начали активно обсуждаться и применяться в образовательной системе, что способствовало созданию более гибкой и адаптивной модели обучения.

Многие бывшие педологи формально отклонили эту науку, но на самом деле продолжили развивать её идеи в таких областях, как педагогика, психиатрия, нейрофизиология и психофизиология. До перестройки ни педология, ни её история не были предметом серьезного изучения. Лишь в 1988 году на Всесоюзном съезде работников народного образования прозвучал призыв пересмотреть взгляды на эту дисциплину. Важно отметить, что педология, как наука о детях и особенностях их развития, остается актуальной и сегодня, требуя глубокого анализа и осмысленного подхода к её наследию.

Какой след всё-таки оставила педология

Несмотря на то что педологи не смогли объединить свои исследования в единую систему, они собрали значительный эмпирический материал о развитии поведения детей, который по-прежнему имеет актуальность. Эти исследования легли в основу ряда идей, которые позже нашли применение у специалистов в области педагогической антропологии, возрастной и педагогической психологии, развивающего обучения и социальной педагогики. В результате их работы были разработаны активные методы обучения, которые продолжают использоваться в современных образовательных практиках.

Владимир Бехтерев и его коллеги стали первыми, кто экспериментально исследовал детские коллективы, выявив феномены конформизма и группового давления. Исследования Блонского и работы Выготского сформировали базу научных знаний о развитии детей, что оказало значительное влияние на психологию и педагогику. Эти исследования помогают лучше понять механизмы социального взаимодействия среди детей и их влияние на личностное развитие.

Тесты как методы исследований давно получили признание и активно используются для мониторинга качества образования. За границей на основе тестирования сформировалась наука о сборе и интерпретации данных — психометрика. Эта дисциплина находит применение в различных сферах, включая оценку персонала и образовательные процессы. В некоторых европейских школах психометрики стали штатными специалистами, аналогично тому, как в России когда-то существовала должность педолога. Психометрика помогает обеспечить объективную оценку знаний и навыков, что способствует улучшению образовательных стандартов и результатов.

Читайте также:

Каждый преподаватель должен осознавать, какие изменения происходят в мозге учащихся на разных этапах их развития. Понимание этих процессов помогает адаптировать методы обучения и создавать оптимальные условия для усвоения знаний. Знание о нейропсихологических особенностях студентов позволяет педагогам более эффективно взаимодействовать с ними и поддерживать их образовательный процесс.

Современная психометрия располагает значительно более широким спектром методов по сравнению с двадцатыми и тридцатыми годами. В настоящее время используются не только традиционные тесты и опросники, но и такие инновационные подходы, как симуляции, дополненная реальность, мультимедиа и анализ больших данных, который имеет огромный потенциал в этой области. Современные алгоритмы становятся всё более совершенными, что позволяет оценивать сложные характеристики личности, включая креативность, коммуникабельность и критическое мышление. Эти изменения открывают новые горизонты для психометрической оценки и позволяют глубже понять человеческое поведение и способности.

В современном образовании исследования играют ключевую роль, особенно на международном уровне. Одним из наиболее известных примеров является исследование PISA, в котором Россия принимала участие до 2022 года, и для страны существует его национальный аналог. Результаты таких исследований служат основой для принятия важных решений в сфере образования. К примеру, в 2001 году учащиеся Германии показали результаты ниже среднего в PISA, что стало катализатором для правительства страны увеличить финансирование образования и поддержать уязвимые группы населения. В результате этих мер к 2009 году показатели значительно улучшились.

Нейронауки активно развиваются, стремясь понять принципы работы мозга. В то же время, доказательное образование предлагает подход, ориентированный на использование методов и решений, подтвержденных научными исследованиями. Таким образом, современные специалисты вновь связывают будущее образования с результатами научных изысканий. Педология можно рассматривать как прообраз наук будущего, опередивший своё время. Это подчеркивает важность интеграции научных знаний в образовательные практики, что позволяет улучшить качество обучения и адаптировать его к потребностям учеников.

Узнайте больше о мире образования, подписавшись на наш телеграм-канал. Там мы делимся актуальными новостями, полезными советами и интересными фактами. Будьте в курсе последних трендов в сфере образования и развивайтесь вместе с нами!

Основные источники информации играют ключевую роль в исследовательской деятельности и образовательном процессе. К ним относятся книги, научные статьи, интернет-ресурсы, базы данных и специализированные журналы. Важно выбирать авторитетные источники, так как это обеспечивает достоверность и актуальность информации. Использование разнообразных источников позволяет получить более полное представление о теме и глубже понять ее аспекты. При работе с источниками необходимо учитывать их реноме и актуальность, а также проверять факты и данные. Это поможет избежать распространения недостоверной информации и повысит качество исследований и публикаций.

- Антипкина И. В. Проклята, но не забыта. Как запрещённая в СССР педология дала начало профессии будущего // IQ HSE.

- Артемьева О. А. Социальная биография советской педологии: история развития // Вестник Забайкальского государственного университета.

- Балашов Е. М. Политика в области школьного, профессионально-технического и среднего специального образования, 1917–1941 годы // Расписание перемен. Очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи — СССР (конец 1880-х — 1930-е годы). — М., 2012.

- Баранов В. Ф. Педологическая служба в советской школе 20–30-х гг. // Вопросы психологии.

- Ковалёва А. И., Степанова М. А. Педология // Знание. Понимание. Умение.

- Марцинковская Т. Д. Педология // Большая российская энциклопедия.

- Педология // Большой психологический словарь под ред. Б. Г. Мещерякова и акад. В. П. Зинченко. — М., 2003.

- Петровский А. В. Запрет на комплексное исследование детства // Репрессированная наука. — Л., 1991.

- Постановление ЦК ВКП (б) от 4.07.1936 «О педологических извращениях в системе Наркомпросов».

- Шалаева С. Л. Педология в России: сущность и историческая судьба // Интеграция образования.

- Шер С. А., Альбицкий В. Ю., Чурилов Л. П. Из истории отечественной педологии // Клиническая патофизиология.

- Эткинд А. М. Общественная атмосфера и индивидуальный путь учёного: опыт прикладной психологии 20-х годов // Вопросы психологии.

- Ясницкий А. Дисциплинарное становление русской психологии первой половины XX в. // Науки о человеке: история дисциплин. Под ред. А. Н. Дмитриева и И. М. Савельевой. — М., 2015.

- Chrisman O. Paidology: the science of the child. The historical child. — Boston, 1920.

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее