Когнитивизм в обучении: что это за подход / Skillbox Media

Он связывает Бенджамина Блума, Роберта Ганье и других известных теоретиков образования. Разбираемся, как именно.

Содержание:

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать большеСовременные исследования подчеркивают важность понимания механизмов работы человеческого мозга для специалистов в области образования. Знания о нейропсихологических процессах помогают учителям более эффективно представлять учебный материал, что способствует лучшему усвоению информации учениками. Эта идея не является новой и находит подтверждение в когнитивном подходе к обучению, который акцентирует внимание на том, как воспринимается, обрабатывается и сохраняется информация в сознании. Понимание этих процессов позволяет педагогам адаптировать методы обучения, делая их более эффективными и соответствующими потребностям учащихся.

Что такое когнитивизм

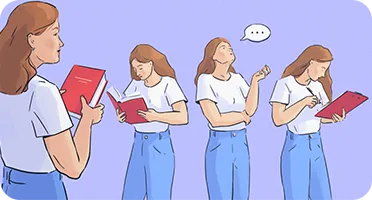

Когнитивизм представляет собой важное направление в психологии и обучении, сосредотачивающееся на мыслительных процессах. Когнитивисты утверждают, что процесс обучения зависит от того, как наш разум воспринимает, обрабатывает, сохраняет и использует информацию. Таким образом, обучение представляется как внутренний процесс, включающий в себя такие аспекты, как память, мышление, рефлексия, абстракция, мотивация и метапознание. Эти элементы играют ключевую роль в формировании знаний и умений, помогая учащимся эффективно усваивать и применять информацию в различных контекстах. Когнитивный подход к обучению подчеркивает важность активного участия ученика в процессе, что способствует более глубокому пониманию и усвоению материала.

Когнитивистский подход рассматривает разум как аналог компьютера, который работает на основе алгоритмов, разработанных для обработки информации и принятия решений. Мозг организует знания в долгосрочной памяти, формируя схемы — ментальные структуры, которые объединяют взаимосвязанные концепции и понятия. Эти схемы играют ключевую роль в том, как мы воспринимаем и интерпретируем информацию, позволяя нам эффективно решать задачи и адаптироваться к новым условиям. Когнитивная наука изучает эти процессы, стремясь понять, как мы формируем знания и как они влияют на наше поведение и мышление.

Когнитивный подход сосредоточен на изучении и объяснении процессов мышления. В сфере образования это подразумевает разработку стратегий, которые помогают учащемуся использовать новую информацию в различных контекстах. Учитель должен представлять новую информацию таким образом, чтобы она была связана с уже известными ученику знаниями, что способствует созданию, изменению и расширению его ментальных схем. Эффективное применение когнитивного подхода позволяет углубить понимание материала и улучшить его запоминание.

Как появился когнитивный подход к обучению

Когнитивизм часто называют когнитивной теорией обучения, однако это не совсем точно. Данный образовательный подход не имеет единого основателя и охватывает множество разнообразных теорий. Когнитивизм сосредоточен на изучении процессов восприятия, памяти и мышления, что делает его важным аспектом в области педагогики и психологии. Этот подход помогает понять, как люди обрабатывают информацию, что в свою очередь способствует более эффективному обучению.

Когнитивизм возник как альтернатива бихевиоризму — образовательному подходу, который доминировал в первой половине XX века. Бихевиористы утверждали, что обучение является лишь реакцией на внешние стимулы. В их представлении ученик представлял собой «чистый лист», а внимание следовало сосредоточить исключительно на видимом поведении, игнорируя внутренние психические и мыслительные процессы. Однако многие психологи оспаривали этот подход, поскольку бихевиоризм не давал объяснений тому, как человек воспринимает, обрабатывает и осмысляет информацию. Таким образом, ограничения бихевиористского подхода способствовали развитию когнитивизма, который сосредоточен на изучении внутренних процессов мышления и познания. Когнитивизм стал важным этапом в понимании обучения, акцентируя внимание на том, как знания формируются и усваиваются.

Когнитивный подход приобрёл широкую популярность в 1950-х и 1960-х годах. Его влияние на психологию и образовательные практики оказалось значительным, что способствовало формированию целого интеллектуального движения, известного как «когнитивная революция». Хотя интерес к когнитивизму достиг своего пика в середине XX века, первые исследования в данной области начались задолго до этого периода. Когнитивные теории изменили не только понимание процессов мышления, но и подходы к обучению, что сделало их ключевыми для развития психологии как науки.

Рассмотрим несколько ключевых аспектов.

Эксперименты с памятью Германа Эббингауза стали основополагающими для развития когнитивных теорий. Его работы заложили основы понимания процессов запоминания и забывания, что оказало значительное влияние на дальнейшие исследования в области психологии и когнитивных наук. Эббингауз провел систематические эксперименты, которые помогли выявить закономерности работы памяти, что открыло новые горизонты для изучения когнитивных процессов.

Немецкий ученый Г Hermann Ebbinghaus проводил эксперименты как на себе, так и на своих студентах. Испытуемым предлагалось заучивать бессмысленные наборы слогов, применяя различные техники запоминания. В ходе исследований Эббингауз фиксировал время и отслеживал, как быстро участники забывают изученный материал. Он обнаружил, что через 20 минут после заучивания ученики помнят лишь 60% информации, через девять часов — 40%, а через месяц — всего около 20%. Эта закономерность получила название «кривая забывания» и стала основой для дальнейшего изучения памяти в рамках когнитивной психологии. Исследования Эббингауза заложили фундамент для понимания механизмов запоминания и забывания, что является важным аспектом в обучении и психологии.

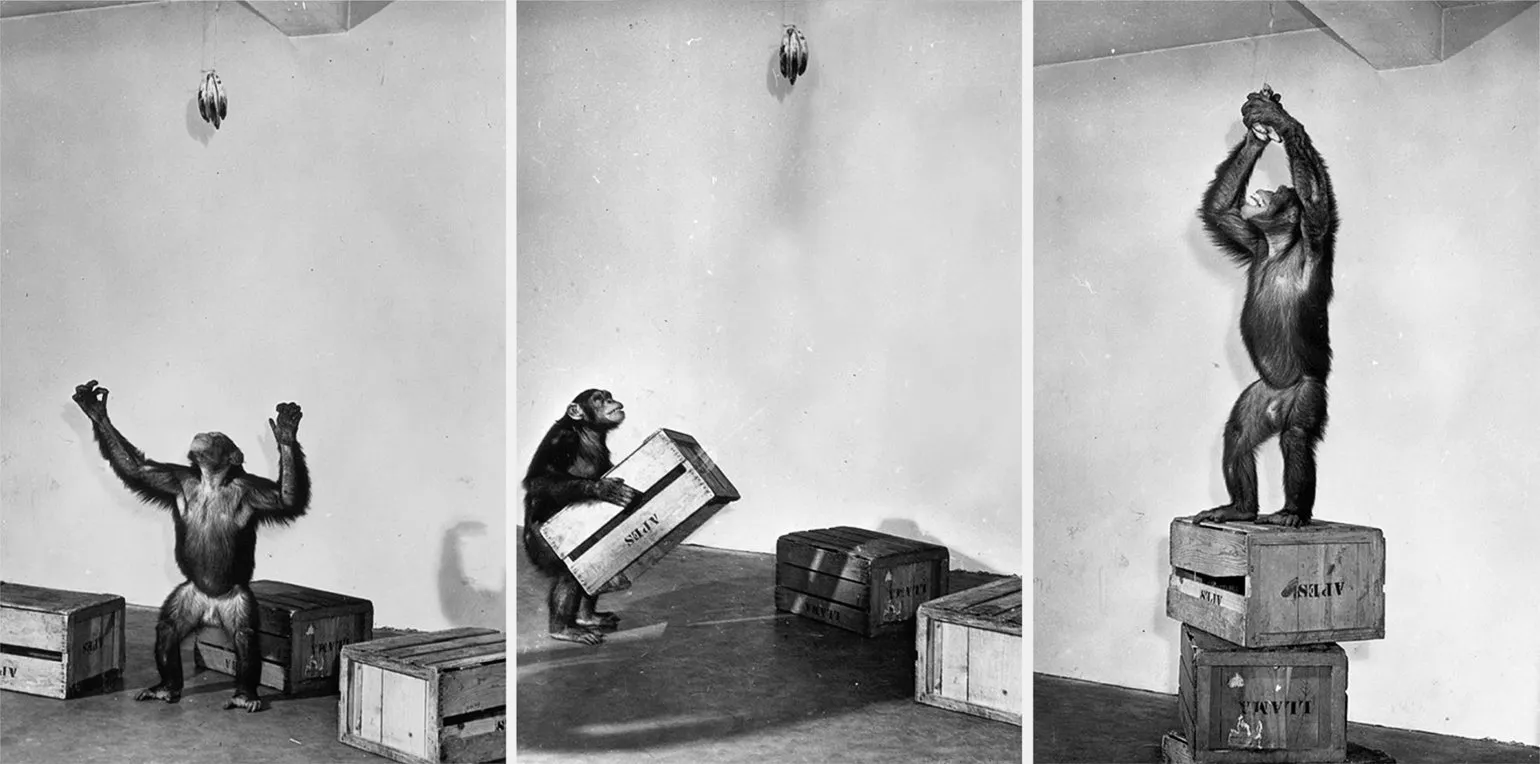

Когнитивизм имеет свои корни в трудах гештальтпсихологов. Одним из основателей этого направления является немецко-американский психолог Вольфганг Кёлер. Он провёл ряд экспериментов с шимпанзе, результаты которых стали основой его концепции «инсайта в научении». Это явление описывает внезапное осознание необходимых взаимосвязей, что играет ключевую роль в процессе обучения и понимания. Когнитивизм, опираясь на эти идеи, акцентирует внимание на внутренних процессах мышления и восприятия, что делает его важным направлением в психологии и педагогике.

В ходе экспериментов с обезьянами их задача заключалась в том, чтобы достать связку бананов, преодолевая определенные препятствия. В одном из случаев бананы были расположены слишком высоко, а в другом — находились за пределами клетки. Исследователь заметил, что в попытках получить желаемую пищу животные демонстрировали схожие поведенческие реакции и стратегии. Эти наблюдения подчеркивают важность изучения инстинктов и адаптивного поведения приматов в естественной среде, что может иметь значительные последствия для понимания эволюционных механизмов.

Кёлер пришёл к выводу, что животные не используют метод проб и ошибок, а испытывают моменты озарения. После этих инсайтов они действуют, опираясь на новое понимание, пока не достигнут своей цели. Это привело к формированию теории инсайтного обучения, которая стала одним из первых доказательств важности мышления в процессе обучения. Теория подчеркивает значимость когнитивных процессов в обучении и их роль в достижении целей, что открывает новые горизонты для понимания механизмов обучения как у животных, так и у человека.

Важную роль в развитии когнитивного подхода внесли работы британского психолога Фредерика Чарльза Бартлетта. В 1932 году он представил свою теорию схем, которая стала основополагающей в понимании того, как люди организуют и обрабатывают информацию. Теория схем утверждает, что восприятие и запоминание информации зависит от уже существующих знаний и опыта человека. Это открытие оказало значительное влияние на психологию и образование, способствуя более глубокому пониманию процессов памяти и обучения. Исследования Бартлетта продолжают быть актуальными и сегодня, подчеркивая важность когнитивных структур в формировании нашего восприятия мира.

Учёный определял схемы как ментальные конструкции, которые, по его мнению, помогают мозгу организовать знания о мире. Эти схемы упрощают обработку и запоминание новой информации. Когда человек сталкивается с информацией, которая соответствует уже имеющимся схемам, его мозг интерпретирует её через призму этих когнитивных структур. В противном случае, если новая информация не интегрируется в существующие схемы, она, как правило, будет забыта. Таким образом, схемы играют ключевую роль в процессе познания и восприятия информации, способствуя более эффективному обучению и запоминанию.

Бартлетт пришёл к этому выводу в результате исследований, посвящённых воспроизведению индейских народных сказок из памяти. В рамках эксперимента европейцы должны были пересказать эти истории. Учёный заметил, что многие пересказы оказывались искажёнными: участники заменяли незнакомые элементы сюжета на более знакомые и привычные им детали. Это наблюдение подчеркивает, как восприятие и культурный контекст влияют на память и интерпретацию информации.

Понятие схемы получило расширение и переработку в трудах таких ученых, как Марвин Минский, Жан Пиаже и Дэвид Румельхарт. Эти исследователи внесли значительный вклад в понимание когнитивных структур и процессов, связанных с восприятием и обработкой информации. Их работы позволили глубже понять, как схемы формируются и функционируют в человеческом познании, что имеет важное значение для психологии и образования.

Сегодня схемы являются важнейшим элементом когнитивного подхода. Когнитивисты рассматривают схемы как ментальные структуры, которые помогают организовать информацию в мозге для её хранения и последующего использования. Эти структуры представляют собой группы связанных воспоминаний, понятий и слов. Такой способ организации информации значительно облегчает процесс извлечения знаний из долговременной памяти и позволяет быстрее и эффективнее интегрировать новую информацию. Схемы играют ключевую роль в обучении и понимании, так как они помогают связывать ранее усвоенные знания с новыми данными.

Когда мы сталкиваемся со словом «автомобиль», наш мозг автоматически активирует обширные знания о данном виде транспорта. Мы представляем, как он выглядит, как устроен и как функционирует. Это мгновенное воспоминание о том, что мы знаем о машинах, иллюстрирует ключевую идею сторонников данного подхода: обучение заключается в создании и изменении ментальных схем. Расширение этих схем позволяет нам лучше понимать и усваивать новую информацию, что является основой эффективного обучения.

Модель памяти Аткинсона ― Шиффрина, предложенная в 1968 году психологами Ричардом Аткинсоном и Ричардом Шиффрином, является ключевой концепцией в когнитивной психологии. Эта модель описывает процесс обработки информации и структуру памяти, разделяя её на три основных компонента: сенсорную память, кратковременную память и долговременную память. Сенсорная память отвечает за первичное восприятие информации, кратковременная память обеспечивает временное хранение данных, а долговременная память отвечает за длительное сохранение информации. Понимание этой модели важно для изучения когнитивных процессов и их влияния на обучение и запоминание.

Согласно теории, человеческая память делится на три основных блока. Эти блоки представляют собой различные аспекты хранения и обработки информации. Первый блок, сенсорная память, отвечает за кратковременное восприятие сенсорной информации, такой как звук, свет и другие ощущения. Второй блок — краткосрочная память, где информация удерживается на короткий срок, что позволяет нам обрабатывать данные и принимать решения. Третий блок — долговременная память, в которой хранятся знания и навыки на длительный период. Понимание этих блоков помогает лучше осознать механизмы работы памяти и их влияние на обучение и запоминание.

- Сенсорная. Сюда информация поступает из органов чувств и хранится в течение очень короткого времени: визуальная информация — менее полусекунды, а звуковая — две секунды.

- Кратковременная. В этот блок информация попадает из сенсорной системы под воздействием внимания. Она хранится около 20 секунд, причём одномоментно в кратковременной памяти находится от пяти до девяти элементов, считал ещё один знаковый когнитивист Джордж Миллер.

- Долговременная. Это блок, где информация хранится постоянно. То есть именно здесь «живут» наши знания и воспоминания.

Аткинсон и Шиффрин не заявляли, что память имеет строго физиологическое устройство. Их предложенные структуры представляют собой гипотетические модели, которые помогают объяснить механизмы функционирования памяти. Эти модели служат основой для дальнейших исследований в области психологии и нейробиологии, позволяя глубже понять, как информация обрабатывается и сохраняется в человеческом мозге.

Теория, разработанная учеными, легла в основу дальнейших исследований в области когнитивной психологии. Она оказала значительное влияние на создание модели рабочей памяти, предложенной Алана Бэддели и Грэма Хитча. В результате этих исследований кратковременная память стала рассматриваться не только как хранилище информации, но и как активный процесс обработки данных. Это изменение в понимании роли кратковременной памяти открывает новые горизонты для изучения когнитивных функций и их влияния на обучение и принятие решений.

В списке упомянутых имен представлены лишь некоторые фигуры, оказавшие значительное влияние на развитие когнитивной психологии. Одним из ключевых мыслителей в этой области является швейцарский психолог и философ Жан Пиаже. Несмотря на то что его часто рассматривают как представителя конструктивизма в обучении, его идеи о природе и развитии человеческого интеллекта стали основой для множества теорий когнитивизма. Вклад Пиаже в понимание когнитивных процессов и их эволюции продолжает оказывать воздействие на современные исследования в области психологии, формирования знаний и обучения.

Чтение является важной частью нашей жизни. Оно не только развивает мышление, но и расширяет кругозор. Увлеченные книги могут вдохновить на новые идеи и помочь разобраться в сложных вопросах. Благодаря чтению мы получаем доступ к знаниям разных эпох и культур. Это отличный способ самосовершенствования и обогащения внутреннего мира. Изучая различные жанры, мы можем найти то, что действительно нас интересует. Чтение также способствует улучшению навыков письма и коммуникации. Поэтому стоит уделять время этому увлекательному занятию.

Конструктивизм в обучении: причины недостаточной популярности педагогического подхода

Конструктивизм в обучении представляет собой инновационный подход, основанный на активном вовлечении учащихся в процесс познания. Этот метод акцентирует внимание на том, что знания формируются не просто через передачу информации, а посредством взаимодействия с окружающим миром и построения собственных концепций. Несмотря на свои очевидные преимущества, конструктивизм не стал массовым в образовательной практике.

Одной из причин ограниченной популярности конструктивизма является его требование к значительным изменениям в ролях учителя и ученика. В рамках этого подхода учитель становится не просто источником знаний, а фасилитатором, который направляет и поддерживает учащихся в их самостоятельном исследовании. Это требует от педагогов глубокого понимания методологии и готовности к экспериментам, что не всегда возможно в традиционной образовательной системе.

Кроме того, внедрение конструктивистских методов часто сталкивается с сопротивлением со стороны образовательных учреждений и родителей. Многие из них предпочитают традиционные методы обучения, которые обеспечивают ясные и измеримые результаты. Это ограничивает возможности для реализации конструктивистских подходов, которые могут потребовать больше времени и ресурсов.

Также стоит отметить, что конструктивизм требует от учащихся высокой степени самостоятельности и ответственности за свое обучение, что может быть непривычно для многих учеников. В результате, некоторые могут испытывать трудности в адаптации к этому стилю обучения.

Несмотря на эти препятствия, конструктивизм в обучении имеет потенциал для улучшения образовательного процесса. Он способствует развитию критического мышления, креативности и навыков сотрудничества, что крайне важно в современном мире. Важно продолжать исследовать и адаптировать этот подход, чтобы сделать его более доступным и эффективным для широкого круга учащихся.

Как применяют когнитивный подход

Когнитивизм обладает одной из самых значительных сильных сторон — широкими возможностями практического применения. На основе обширных исследований в этой области формируются различные теории и подходы к обучению, которые помогают понять, как организовать образовательный процесс с учетом особенностей мыслительных процессов. Эти теории способствуют созданию более эффективных методов обучения, направленных на развитие когнитивных навыков и улучшение усвоения информации. Таким образом, когнитивистский подход является ключевым элементом в формировании современных образовательных практик.

Рассмотрим три известных примера.

- Таксономия образовательных целей Бенджамина Блума.

Основная идея заключается в том, что цели, связанные с познанием, можно классифицировать и ранжировать по уровню сложности. Таксономия играет ключевую роль в помощи педагогам и методистам в определении учебных задач, а также в организации как отдельных занятий, так и целых образовательных программ. Она позволяет эффективно подбирать задачи и инструменты оценивания, соответствующие каждому этапу обучения, что способствует более глубокому пониманию и усвоению материала учащимися.

Читайте также:

Важность качественного контента в SEO неоспорима. Оптимизированный текст помогает не только привлечь внимание пользователей, но и улучшить позиции сайта в поисковых системах. Убедитесь, что ваш контент отвечает на вопросы целевой аудитории и включает ключевые слова, соответствующие тематике. Регулярное обновление информации и добавление новых материалов также положительно сказывается на SEO. Это способствует увеличению времени, проведенного пользователями на сайте, и снижению показателя отказов. Использование внутренних и внешних ссылок может повысить авторитет вашего ресурса, что также играет важную роль в поисковой оптимизации. Не забывайте о структуре текста: заголовки и подзаголовки не только упрощают восприятие, но и помогают поисковым системам лучше индексировать ваш контент.

Таксономия Блума: определение и значение для педагогов и методистов

Таксономия Блума представляет собой классификацию образовательных целей, разработанную Бенджамином Блумом и его коллегами в 1956 году. Этот инструмент помогает педагогам и методистам структурировать учебный процесс, устанавливая четкие цели и критерии для оценки знаний студентов. Основная цель таксономии — облегчить процесс обучения, улучшив понимание и усвоение материала.

Таксономия Блума делится на несколько уровней, начиная от базовых знаний и заканчивая более сложными процессами, такими как анализ и синтез информации. Эти уровни позволяют учителям формулировать задания, соответствующие различным ступеням познания, что способствует развитию критического мышления и аналитических навыков у учащихся.

Педагоги могут использовать таксономию Блума для создания эффективных учебных планов, которые соответствуют требованиям современного образования. Применение этой модели помогает в разработке методов оценки, а также в формировании учебных мероприятий, направленных на достижение конкретных образовательных результатов.

Таким образом, таксономия Блума является важным инструментом для педагогов и методистов, позволяя им не только организовать учебный процесс, но и повысить качество образования в целом.

- Теория условий обучения Роберта Ганье.

На основе данной модели сформирована структура из девяти этапов (или событий) преподавания, которые способствуют упрощению и активизации внутренних процессов обучения у учеников. При этом, чем более самостоятельными становятся ученики, тем больше этапов преподавания они способны взять на себя. Это создает условия для глубже осмысленного и эффективного образовательного процесса.

Метод Ганье включает девять этапов, которые помогают эффективно структурировать уроки и формулировать цели обучения на доступном языке. Этот подход способствует минимизации когнитивных искажений при оценке работы учащихся, что, в свою очередь, повышает качество образовательного процесса и улучшает понимание материала. Использование девяти этапов Ганье позволяет преподавателям более четко организовывать учебный процесс и достигать поставленных образовательных целей.

Чтение является важным аспектом нашей жизни, обогащающим опыт и расширяющим кругозор. Оно способствует развитию мышления, улучшению словарного запаса и повышению уровня знаний. Книги, статьи и различные публикации предоставляют нам возможность узнать больше о мире, культуре и науке.

Важно выбирать разнообразные источники информации, чтобы обеспечить всестороннее развитие. Чтение не только развлекает, но и стимулирует умственную активность, помогает формировать собственное мнение и критическое мышление.

Кроме того, регулярное чтение может улучшить навыки письма и коммуникации, что особенно важно в современном обществе. Не упускайте возможность узнать новое и развиваться с помощью литературы и других информационных ресурсов.

Чтение открывает двери к новым знаниям и возможностям, делая нашу жизнь более насыщенной и интересной.

Роберт Ганье, известный психолог и педагог, разработал девять ключевых событий обучения, которые помогают оптимизировать процесс преподавания и обучения. Эти события охватывают различные аспекты образовательного процесса и обеспечивают структурированный подход к обучению, способствуя более глубокому пониманию материала.

Первое событие связано с привлечением внимания учащихся. Это необходимо для создания интереса и фокусировки на предстоящей теме. Далее следует информирование учащихся о целях обучения, что позволяет им понимать, чего они должны достичь в процессе занятий.

Третье событие — активация предшествующих знаний. Учащиеся должны связать новую информацию с тем, что они уже знают, чтобы облегчить процесс усвоения. Четвертое событие подразумевает представление нового материала, который должен быть структурированным и логически последовательным.

Пятое событие — организация обучения, где важно предоставить учащимся возможность практиковать новые навыки. Шестое событие связано с обратной связью, которая помогает учащимся понять, что они делают правильно, а что требует доработки.

Седьмое событие предполагает оценивание работы учащихся, что позволяет им осознать уровень своего успеха. Восьмое событие включает в себя обобщение и закрепление изученного материала, что способствует его лучшему запоминанию. Наконец, девятое событие — это мотивация учащихся к самостоятельному обучению и применению полученных знаний в различных ситуациях.

Эти девять событий обучения Ганье являются основой эффективного преподавания и могут быть адаптированы под различные образовательные контексты, что делает их универсальным инструментом для педагогов.

- Теория когнитивной нагрузки Джона Свеллера.

Согласно теории Свеллера, учебные программы должны быть разработаны с учетом ограничения когнитивной нагрузки на учащихся. Это связано с особенностями функционирования памяти: кратковременная память может удерживать лишь ограниченное количество информации одновременно. Исследования показывают, что чрезмерная когнитивная нагрузка затрудняет процесс усвоения новых знаний. Теория Свеллера предоставляет ключевые insights о факторах, влияющих на успешность освоения учебного материала, определяет оптимальную сложность контента и предлагает эффективные методы распределения и подачи информации. Применение этой теории в образовательных учреждениях способствует повышению качества обучения и улучшению результатов студентов.

Переделайте текст с учетом SEO, чтобы улучшить видимость в поисковых системах, сохраняя оригинальную тему. Избегайте добавления лишних символов и смайлов, а также не используйте структурированные разделы. Чистый текст, без дополнительных элементов, будет способствовать лучшему восприятию информации.

Читайте также:

Теория когнитивной нагрузки: почему в обучении больше не всегда значит лучше

Когнитивная нагрузка — это концепция, которая объясняет, как объем информации, которую обрабатывает человек, влияет на его способность к обучению. В образовательных процессах важно учитывать, что не всегда большое количество информации способствует лучшему усвоению материала. Переизбыток данных может перегружать когнитивные ресурсы, что приводит к снижению эффективности обучения.

Согласно теории когнитивной нагрузки, существует три типа нагрузки:Intrinsic (внутренняя), Extraneous (внешняя) и Germane (полезная). Внутренняя нагрузка связана с самим учебным материалом и его сложностью. Внешняя нагрузка возникает из-за способа подачи информации, а полезная нагрузка включает в себя те элементы, которые способствуют лучшему пониманию и усвоению знаний.

Для повышения эффективности обучения важно минимизировать внешнюю нагрузку. Это можно сделать, используя простые и понятные методы подачи информации, такие как визуальные материалы, схемы и примеры. Сосредоточение на ключевых концепциях и структурировании информации помогают снизить внутреннюю нагрузку, позволяя ученикам лучше сосредоточиться на главных идеях.

Таким образом, оптимизация когнитивной нагрузки в процессе обучения позволяет достичь лучших результатов. Понимание того, что качество информации и методов её подачи важнее, чем количество, поможет создать более эффективные образовательные программы.

В различных образовательных теориях можно выделить общие черты, которые объединяют их в единую концепцию. Главная цель этих теорий заключается в том, чтобы сделать новые знания значимыми для ученика. Важно помочь студенту «организовать» информацию и установить связи с уже известными ему данными. Иными словами, необходимо помочь ему структурировать новые знания, чтобы они стали более понятными и доступными. Такой подход способствует более глубокому усвоению материала и лучшему запоминанию информации.

Память является одной из важнейших составляющих процесса обучения. Когнитивные ученые утверждают, что успешное обучение достигается тогда, когда информация надёжно сохраняется в памяти и может быть извлечена при необходимости. В связи с этим, при разработке учебных занятий и программ необходимо учитывать механизмы работы памяти и способы, с помощью которых информация сохраняется и восстанавливается. Это позволит создать более эффективные образовательные методики, которые способствуют лучшему усвоению материала и его долговременному хранению в памяти.

На процесс обучения оказывают влияние различные факторы. К ним относятся индивидуальные особенности ученика, такие как мотивация, уровень подготовки и стиль обучения. Важную роль играет также окружение, включая семью, школу и социальные связи. Качество образовательных материалов и методов преподавания, а также доступ к современным технологиям, значительно влияют на эффективность обучения. Не менее значимы и эмоциональные аспекты, такие как уверенность в себе и стрессовые факторы. Все эти элементы взаимодействуют между собой, формируя уникальную образовательную среду для каждого ученика.

- мыслительные процессы — то, как учащиеся воспринимают, организуют, кодируют, хранят и извлекают информацию под влиянием контекста, в котором она предоставляется;

- предварительные знания, а также убеждения, установки и ценности учеников;

- автоматизм, то есть степень развития навыков для обработки информации.

Структура учебной программы имеет общие черты, которые часто выделяют когнитивисты. Обычно они предлагают учитывать ключевые аспекты, такие как цели обучения, содержание курса, методы преподавания и средства оценки. Важным элементом является четкое определение целей, которые помогут направить учебный процесс и обеспечить его эффективность. Содержание курса должно быть актуальным и структурированным, чтобы учащиеся могли легко усваивать материал. Методы преподавания должны включать разнообразные подходы, способствующие активному вовлечению студентов в процесс обучения. Наконец, средства оценки должны быть направлены на объективное измерение результатов обучения и понимания материала студентами. Эффективная программа обучения, основанная на этих принципах, способствует развитию критического мышления и глубокому пониманию предмета.

- понять, как организованы уже имеющиеся у учеников знания;

- определить, как структурировать новую информацию в соответствии с уровнем и организацией текущих знаний;

- осмысленно связать новую информацию с существующей;

- организовать практику со структурно значимой обратной связью, чтобы новые знания добавлялись к уже существующим.

Методы метапознания: как обучить детей и взрослых эффективным стратегиям обучения

Метапознание — это осознание и регулирование собственных мыслительных процессов. Оно играет ключевую роль в обучении, позволяя людям понимать, как лучше усваивать информацию и развивать навыки. Эффективные методы метапознания могут значительно улучшить качество обучения как у детей, так и у взрослых.

Одним из основных методов метапознания является саморефлексия. Этот процесс включает в себя анализ собственных подходов к обучению, выявление сильных и слабых сторон, а также оценку прогресса. Регулярная саморефлексия помогает учащимся осознанно подходить к обучению и корректировать свои стратегии.

Еще одним важным аспектом метапознания является планирование. Установление конкретных целей и формирование четкого плана действий позволяют лучше организовать учебный процесс. Это особенно полезно для взрослых, которые могут применять эти навыки в профессиональной сфере, а также для детей, которые учатся управлять своим временем и ресурсами.

Методы самоконтроля также играют важную роль в метапознании. Учащиеся должны учиться отслеживать свои успехи и неудачи, чтобы понимать, какие стратегии обучения работают для них лучше всего. Этот процесс включает в себя как количественные, так и качественные методы оценки.

Помимо этого, важно обучать детей и взрослых критическому мышлению. Умение анализировать информацию, задавать вопросы и делать выводы способствует более глубокому пониманию изучаемого материала и его связи с другими знаниями.

Методы метапознания могут быть интегрированы в образовательные программы, чтобы помочь учащимся развить навыки самостоятельного обучения. Это позволит им не только успешно осваивать новую информацию, но и применять полученные знания в различных сферах жизни.

Таким образом, внедрение методов метапознания в образовательный процесс — это ключ к эффективному обучению и развитию как детей, так и взрослых.

За что критикуют когнитивизм

Когнитивный подход широко используется в образовательной практике, однако к нему также высказываются определенные критические замечания. Несмотря на его популярность, некоторые специалисты указывают на недостатки и ограничения этого метода.

Норвежский психолог и профессор когнитивной психологии в Университете Осло Гейр Оверскейд подчеркивает, что когнитивные подходы в психологии недостаточно учитывают влияние эмоций на процесс обучения. Кроме того, они игнорируют множество факторов, кроме когнитивных, которые могут объяснить поведение человека. Когнитивные теории не рассматривают такие важные аспекты, как генетические, культурные и социальные особенности учеников, что может привести к неполной картине понимания образовательных процессов. С учетом этих факторов можно более глубоко понять, как различные элементы влияют на обучение и поведение студентов.

Когнитивизм, по словам ученого, охватывает процессы, которые невозможно наблюдать напрямую. Это означает, что многие теории основываются на наблюдениях и умозаключениях, что усложняет оценку реальных результатов. Однако, в настоящее время нейробиологи активно работают над исправлением этой ситуации, исследуя механизмы функционирования мозга. Эти исследования помогают углубить понимание когнитивных процессов и их влияния на поведение и восприятие.

Читайте также:

Нейронауки об образовании — это междисциплинарная область, изучающая, как функционирует мозг в процессе обучения. Эти исследования помогают понять, какие механизмы влияют на восприятие информации и формирование знаний. Знание о нейронауках важно для преподавателей, поскольку оно позволяет адаптировать методы обучения к индивидуальным особенностям учащихся, повышая их эффективность.

Понимание нейробиологических основ процесса обучения помогает создать более продуктивную учебную среду. Применяя принципы нейронаук, учителя могут разрабатывать стратегии, которые способствуют лучшему запоминанию и усвоению материала. Это также включает использование методов, основанных на активном вовлечении студентов в процесс, что усиливает их мотивацию и интерес к учебе.

Внедрение нейронаучных подходов в образовательный процесс позволяет не только улучшить успеваемость, но и развивать критическое мышление и креативность у учащихся. Таким образом, знания в области нейронаук становятся важным инструментом для педагогов, стремящихся к инновациям в обучении и желающим достичь высоких результатов в развитии своих учеников.

Существует ещё одна важная критика — отсутствие экологической валидности. Этот термин обозначает уровень соответствия условий эксперимента реальной жизни. Критики отмечают, что когнитивисты зачастую проводят свои исследования в искусственных условиях, которые не отражают действительность. Это может привести к искажению результатов и затруднить применение полученных данных в реальном мире.

Тестирование памяти учеников в классе является важной частью исследования в области психологии. Однако, если учащиеся сталкиваются с повышенным давлением, например, из-за завышенных ожиданий от учителей или родителей, это может негативно сказаться на их способности запоминать информацию. В таких условиях их память может функционировать хуже, чем в более спокойной обстановке, такой как домашняя среда. Это отсутствие экологической валидности приводит к тому, что результаты тестирования не всегда представляют собой адекватное отражение реальных условий. Следовательно, результаты, полученные в таких ситуациях, могут быть неприменимы за пределами экспериментальной среды.

Узнайте больше об образовании и его актуальных тенденциях в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и оставайтесь в курсе новостей, полезных ресурсов и интересных фактов.

Читайте также:

- Что такое Edutainment: как соединить обучение с развлечением

- Что такое problem-based learning, или проблемно-ориентированное обучение

- Что такое SEL: модное слово или серьёзная новая концепция в образовании?

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее