Как преподавание привело медицинского физика в нейронауки об образовании / Skillbox Media

Поговорили с исследователем мозга о том, как преподавательский опыт привёл его в нейронауки и чем нейробиология может помочь учителям.

Содержание:

- «Проложить мост между тем, что известно нейронаукам, и тем, что полезно для образования»

- «Нужны такие задачи, которые человек любого возраста и с любой подготовкой будет решать плюс-минус одинаково»

- «Создать индивидуальный нейробиологический профиль конкретного учащегося мы пока не можем»

- «Если дети готовы какие-то знания усваивать раньше, нужно дать им такую возможность»

- «Нет никаких причин лишать учеников разнообразия и фокусироваться на каком-то одном формате»

- «Мозг — сложная и многогранная система, и преподавателям надо считаться с тем, как он развивается»

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать больше

Аспирант и исследователь в Лаборатории нейробиологических основ когнитивного развития на факультете социальных наук Высшей школы экономики. Также осуществляет преподавание математики и физики, сочетая научную деятельность с образовательной практикой.

В данном интервью вы получите информацию о:

- о каких важных для преподавателей вопросах даже не задумываются нейробиологи;

- почему большинство математических задач не подходят для изучения работы мозга;

- чем занимаются участники нейрокогнитивных экспериментов, лёжа в томографе;

- в чём опасность зубрёжки с точки зрения нейронаук;

- почему профориентация по данным об активности мозга не лучше гадания на кофейной гуще;

- каким мифам об обучении и мозге нельзя доверять;

- что нейронауки смогут рассказать об обучении в школе уже в ближайшее время;

- от чего больше зависят результаты обучения — от генов или от среды;

- почему педагогов стоит знакомить с нейронауками.

«Проложить мост между тем, что известно нейронаукам, и тем, что полезно для образования»

Я начал заниматься нейронауками в сфере образования, потому что меня всегда интересовал процесс обучения и то, как мозг обрабатывает информацию. Понимание нейробиологических основ обучения позволяет создать более эффективные методы преподавания и обучения. Исследования в области нейронаук открывают новые горизонты для улучшения образовательных практик, адаптации курсов под индивидуальные потребности учащихся и повышения их мотивации. Я стремлюсь использовать научные данные для разработки подходов, которые помогут студентам усваивать материал более эффективно и с удовольствием.

Мой путь в когнитивные нейронауки оказался непростым. Первоначально я получил образование в области медицинской физики и намеревался развивать методы протонно-лучевой терапии для лечения рака. Однако, из-за пожара, произошедшего на ускорителе частиц, где проводилась терапия и планировалась моя дипломная работа, я столкнулся с неожиданными трудностями. В результате этого инцидента я был вынужден переосмыслить свои профессиональные цели и полностью погрузился в преподавательскую деятельность. Этот опыт открыл передо мной новые горизонты и стал основой для моего дальнейшего исследования в области когнитивных нейронаук.

Я преподавал математику и физику, работая ассистентом в СУНЦ МГУ, а также в частных школах. Я открывал курсы подготовки к олимпиадам и ЕГЭ. В настоящее время моя основная деятельность связана с научными исследованиями, однако я продолжаю активно заниматься преподаванием. Обучение детей является моим главным увлечением и сильным мотиватором, который вдохновляет меня в научной карьере.

Когнитивные нейронауки привлекли меня благодаря вопросам, которые возникли в процессе преподавания. Меня всегда интересовало, почему одни ученики требуют медленного проговаривания алгоритма и многократного возврата к его началу, в то время как другие усваивают материал с первого раза. Я задалась вопросом, насколько такие способности зависят от объема памяти, уровня внимания и возраста. Возможно, ключевую роль в этом процессе играют мотивация и увлеченность, а факторы, такие как объем памяти и возраст, имеют второстепенное значение. Изучение этих аспектов может помочь лучше понять, как оптимизировать образовательные методы и подходы, чтобы сделать обучение более эффективным для всех учеников.

Вы проявили интерес к нейробиологическим ответам на ваши вопросы?

Однажды я посетил лекцию Мари Арсалиду, которая в настоящее время является моим научным руководителем. Темой лекции было развитие когнитивных способностей, и я узнал, что компоненты рабочей памяти развиваются с возрастом, увеличивая свой объём на протяжении жизни. Это открытие подчеркивает важность постоянного обучения и умственной активности для поддержания и улучшения когнитивных функций с течением времени.

Рабочая память (working memory) представляет собой когнитивный процесс, который позволяет не только удерживать информацию в сознании на короткий период, но и одновременно обрабатывать её. В отличие от краткосрочной памяти (short-term memory), которая фокусируется на временном хранении данных, рабочая память включает в себя активное манипулирование и использование информации для выполнения различных задач. Это ключевой элемент в процессах обучения, принятия решений и решения проблем, поскольку она позволяет интегрировать новую информацию с уже имеющимися знаниями. Рабочая память играет важную роль в повседневной деятельности и в развитии когнитивных навыков, таких как внимание, мыслительная деятельность и саморегуляция.

Представим ситуацию: перед нами в темной комнате разбросан пазл, и у нас есть фонарик. Наша цель — собрать этот пазл, но фонарик освещает лишь ограниченную часть деталей. Процесс, когда мы подсвечиваем детали лучом, можно сравнить с краткосрочной памятью. Когда мы одновременно освещаем детали одной рукой и собираем пазл другой, это уже иллюстрирует рабочую память. Таким образом, можно увидеть, как работает память, и понять, что для эффективного выполнения задач необходимо умело использовать обе эти формы памяти.

В данной аналогии тёмная комната символизирует огромный объем информации, поступающей в наш мозг, а луч фонаря олицетворяет фокус нашего внимания. Размер светового пятна отражает объем рабочей памяти, который с возрастом увеличивается. На нейробиологическом уровне данный процесс связан с несколькими факторами, включая утолщение коры головного мозга и уровень ее покрытия белковыми и жировыми веществами, которые обвивают отростки нейронов, по которым проходят нервные импульсы. Недавние исследования также подчеркивают значимость процессов синаптического прунинга для повышения эффективности запоминания и обработки информации.

Процессы синаптического прунинга представляют собой важный механизм в нейробиологии, отвечающий за оптимизацию нейронных связей в мозге. В процессе развития нервной системы избыточное количество синапсов формируется в раннем возрасте, однако не все из них сохраняются. Синаптический прунинг позволяет организму удалять ненужные или неэффективные синапсы, что способствует улучшению передачи сигналов между нейронами. Этот процесс особенно активен в детстве и подростковом возрасте, когда мозг наиболее подвержен изменениям. Синаптический прунинг играет ключевую роль в формировании когнитивных функций, обучении и памяти, а также в адаптации мозга к окружающей среде. Понимание механизмов синаптического прунинга может помочь в исследовании различных неврологических расстройств и разработке методов лечения.

Прунинг — это термин, пришедший из садоводства, который обозначает обрезку излишних веток, как это делается на розовых кустах. Если не проводить обрезку, роза начинает разрастаться в ширину, что приводит к снижению цветения и ослаблению растения. В конечном итоге это может привести к его гибели. Правильный прунинг способствует не только поддержанию здоровья растения, но и улучшению его декоративных качеств, увеличивая количество и размер цветов. Основная задача обрезки заключается в том, чтобы создать оптимальные условия для роста и развития, обеспечивая розам необходимое количество света и воздуха.

В мозге человека происходит аналогичный процесс. В возрасте одного-двух лет формируются миллионы синапсов, то есть нейронных связей между нейронами. Затем в результате нескольких волн прунинга происходит «подрезка» неэффективных синапсов. Этот процесс имеет важное значение для развития когнитивных способностей и влияет на обучение и усвоение информации в будущем.

Когда я узнал об этом, мне стало интересно, почему у одних детей процесс синаптического прунинга происходит быстрее и интенсивнее, а у других – медленнее и менее выраженно. Однако вскоре выяснилось, что на эти вопросы нейробиологи пока не имеют точных ответов, и подобные исследования проводятся крайне редко. Это подчеркивает необходимость более глубокого изучения механизмов, влияющих на развитие мозга в детском возрасте. Понимание вариаций в синаптическом прунинге может открыть новые горизонты в области нейробиологии и психологии развития.

Я заинтересовался направлением Educational Neuroscience — нейронауками, посвящёнными образованию. Эта новая научная область возникла в результате изучения взаимосвязей между нейрофизиологическими процессами и процессом обучения. В 2021 году в Высшей школе экономики была запущена англоязычная магистерская программа «Science of Learning and Assessment», идея создания которой принадлежит Мари Арсалиду. Я также принимал участие в её разработке. Основной целью программы является установление связи между современными достижениями нейронауки и практическими аспектами образования, что способствует улучшению образовательных подходов и методов оценки.

Потребовалась ли вам дополнительная подготовка для перехода от медицинской физики к нейронаукам?

Я начал обучение на магистерской программе на английском языке в Высшей школе экономики под названием «Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию». Программа была разработана командой Василия Ключарёва и сосредоточена на нейротехнологиях и исследованиях механизмов, определяющих человеческое поведение. В ходе обучения я получил фундаментальные знания в области нейробиологии, освоил современные методы нейровизуализации и встретил единомышленников. Поскольку программа является междисциплинарной, она привлекает специалистов из различных областей, включая лингвистику, психологию, инженерные науки, программирование, физику и биологию. Это создает уникальную среду для обмена знаниями и идеями, что способствует развитию инновационных подходов в исследовании когнитивных процессов.

Междисциплинарность является одной из ключевых характеристик изучения мозга. Этот подход позволяет объединить знания из различных областей, таких как нейробиология, психология, когнитивные науки и медицина, для более глубокого понимания функционирования и структуры мозга. Исследования в этой области требуют взаимодействия специалистов из разных дисциплин, что способствует более комплексному анализу и разработке эффективных методов лечения неврологических заболеваний. Таким образом, междисциплинарный подход не только обогащает научное познание, но и открывает новые горизонты для практического применения полученных знаний.

Совершенно верно. Проведение сложных и увлекательных исследований особенно эффективно, когда в команде работают специалисты из различных областей: психологи, биологи, лингвисты, инженеры и программисты. Магистерская программа «Когнитивные науки и технологии» предоставила нам уникальную возможность ознакомиться с каждой из этих профессий и, что самое важное, обеспечила необходимыми материалами для развития ключевых навыков. Это создало благоприятную основу для междисциплинарного подхода к исследовательской деятельности.

Одним из ключевых навыков является способность донести суть исследования в понятной и доступной форме. Часто нейроучёные хорошо разбираются в том, как правильно провести эксперимент, проанализировать данные и написать научную статью. Однако у них возникают трудности с объяснением результатов исследований. Вместо того чтобы просто демонстрировать сложные графики и таблицы с данными, а также непонятные кластеры в мозге, следовало бы акцентировать внимание на сути и значимости исследования, чтобы сделать информацию более понятной для слушателей.

Магистратура сыграла ключевую роль в моей подготовке к карьере ученого. Она предоставила глубокие знания и навыки, необходимые для успешной научной деятельности. Программа магистратуры помогла развить критическое мышление, умение проводить исследования и анализировать данные. Эти качества являются фундаментальными для работы в научной сфере и способствуют профессиональному росту. Опыт, полученный в ходе обучения, позволяет уверенно двигаться вперед в карьере и достигать новых вершин в научной деятельности.

Изучите дополнительные материалы:

Нейронауки об образовании представляют собой междисциплинарную область, изучающую взаимосвязь между нейробиологией и образовательными процессами. Данная дисциплина исследует, как функционирование мозга влияет на обучение, восприятие информации и развитие когнитивных навыков. Нейронауки об образовании помогают понять, как различные методы обучения и среды могут оптимизировать процесс усвоения знаний и улучшить результаты учащихся. Эта область включает в себя изучение механик памяти, внимания, мотивации и эмоционального интеллекта, что позволяет разрабатывать более эффективные педагогические подходы и стратегии. Понимание нейробиологических основ обучения может существенно повысить качество образования и адаптивность учебных программ, что является особенно актуальным в условиях быстро меняющегося мира.

«Нужны такие задачи, которые человек любого возраста и с любой подготовкой будет решать плюс-минус одинаково»

В ходе аспирантуры я сосредоточился на исследовании специфических аспектов своей темы. Основное внимание уделялось анализу ключевых факторов, влияющих на результаты в данной области. Я изучал как теоретические, так и практические аспекты, что позволило глубже понять предмет исследования. Кроме того, я проводил сравнительный анализ существующих методик и подходов, чтобы выявить их преимущества и недостатки. Это исследование не только углубило мои знания, но и дало возможность внести значимый вклад в научное сообщество.

Изначально, ещё до начала магистратуры, я заинтересовался вопросом: как с нейробиологической точки зрения определить, в каком возрасте детям следует предоставлять определённые математические знания? Важно понимать, что в разном возрасте дети способны удерживать различное количество шагов в рабочей памяти при решении алгоритмических задач. Моя цель заключалась в том, чтобы, измеряя активность мозга, понять, как развиваются когнитивные способности, необходимые для решения математических задач. Изучение этих аспектов может помочь в разработке эффективных методик обучения математике, ориентированных на возрастные особенности детей и их нейропсихологические возможности.

В то время я не осознавал, что формулирую не совсем корректный научный вопрос. При решении математической задачи возможно измерение активности мозга испытуемого. Однако, как определить, какая именно часть активности связана с задачей и конкретными шагами её решения? У каждого человека существует свой уникальный алгоритм, а также фоновая активность, которая может влиять на результаты. Например, испытуемый может просто рассматривать цифры, буквы, цвета или фигуры, а может даже отвлекаться на посторонние мысли. Это создает сложности в анализе нейронной активности и затрудняет выделение чисто когнитивных процессов, связанных с решением задач.

Почему нельзя просто вычесть фоновую активность из общей активности для определения, сколько времени уделяется решению задачи? Этот подход может показаться простым, но он не учитывает множество факторов, влияющих на продуктивность. Фоновая активность может включать в себя важные элементы, которые также требуют внимания и времени. Чтобы получить более точную картину распределения времени, необходимо анализировать каждую категорию активности отдельно, учитывая их влияние на выполнение задач. Это позволит оптимизировать рабочий процесс и повысить эффективность.

Такой подход может помочь решить некоторые проблемы, особенно в арифметических задачах на устный счёт, но для текстовых задач валидного эксперимента это не сработает. Текстовые задачи часто содержат несколько действий, и каждый решающий может подходить к ним по-разному. Рассмотрим задачу о катере, который сначала двигался по течению, а затем против него. В данной задаче известны две скорости катера, и необходимо определить скорость течения.

Некоторые люди усваивают готовые формулы для решения задач и мгновенно вспоминают их как шаблоны. Это свидетельствует о наличии кристаллизованного интеллекта, который включает в себя эрудицию и накопленные знания. Такой подход позволяет эффективно применять уже известные методы к новым ситуациям, что значительно упрощает процесс обучения и решения проблем.

Не все изучали формулы, и некоторые решают задачи по-своему. Они могут самостоятельно находить нужные формулы через уравнения или интуитивно применять различные действия. В этом подходе меньше полагаются на заученные знания, но значительно активнее используется гибкий интеллект. Такой способ решения задач способствует развитию креативного мышления и умения адаптироваться к новым условиям.

Активность мозга не позволяет точно определить, какой алгоритм использовался для решения задачи. Даже если мы соберём письменные решения, то не сможем выделить, какие компоненты активности связаны с поиском нужного шаблона в долгосрочной памяти, а какие — с перебором вариантов или решением уравнения. Поэтому для исследования функций мозга необходимы задачи, которые человек любого возраста и уровня подготовки сможет решать примерно одинаково. Это позволит получить более точные данные о когнитивных процессах и механизмах, задействованных в решении различных задач.

Существуют ли действительно такие задачи?

Да, такие задачи действительно существуют, и они относятся к когнитивным исследованиям, а не к математике. Примером являются задачи n-back, где участнику последовательно показывают ряд объектов, которые могут быть геометрическими, числовыми, буквенными или звуковыми. Задача состоит в том, чтобы определить, был ли данный объект представлен ранее на одной позиции назад (1-back), на двух позициях назад (2-back) и так далее. Эти задачи помогают исследовать рабочую память и внимательность, играя важную роль в изучении когнитивных процессов.

В своем исследовании я применяю задачу 1-back на сопоставление цветов, разработанную Мари Арсалиду. Участникам показываются изображения с разноцветными клоунами на короткий промежуток времени. Затем необходимо сравнить текущее изображение с предыдущим и определить, совпадают ли цвета, при этом их расположение меняется среди элементов одежды. На самом высоком уровне сложности задача включает восемь различных цветов, что значительно усложняет задачу, так как одновременно нужно удерживать в памяти цвета из прошлого изображения и находить их на следующем. Это исследование помогает лучше понять механизмы визуальной памяти и способности к распознаванию цветов.

Данное исследование фокусируется на рабочей памяти и ее значении в профессиональной деятельности таких специалистов, как врачи-рентгенологи, водители и диспетчеры аэропортов. Для этих профессий критически важно эффективно удерживать зрительную информацию и быстро реагировать на изменения в окружающей среде. Хотя рабочая память у взрослых изучена достаточно глубоко, исследования, касающиеся детей и подростков, остаются ограниченными. Необходимо больше информации о том, как с возрастом развиваются области мозга, связанные с рабочей памятью. Основная цель моего исследования заключается в устранении этого пробела и углублении понимания механик рабочей памяти на разных стадиях развития.

Мы находим участников для исследований через различные каналы, включая социальные сети, специализированные платформы и партнерские организации. Основные факторы, которые мотивируют людей участвовать в исследованиях, включают возможность внести вклад в научное сообщество, получение вознаграждений, а также личный интерес к теме исследования. Участники также ценят возможность расширить свои знания и навыки, а также получить опыт участия в научных проектах.

Чаще всего я нахожу участников для экспериментов через своих учеников и знакомых преподавателей. Можно обратиться к коллегам с вопросом: «Есть ли у вас дети, интересующиеся экспериментами?» И такие дети всегда находятся. Основной мотивацией для участия в наших экспериментах является возможность увидеть работу учёных в действии. Мы подробно объясняем процесс и цель наших экспериментов, параллельно предоставляя интересную информацию, что превращает участие в полноценную экскурсию. В дополнение к этому, каждому участнику мы отправляем анатомический МРТ-снимок его мозга. Хотя этот снимок не подходит для диагностики большинства заболеваний, повторный снимок через несколько лет может показать, как изменялись определённые структуры мозга. До пандемии мы не испытывали трудностей с набором испытуемых.

«Создать индивидуальный нейробиологический профиль конкретного учащегося мы пока не можем»

Исследования рабочей памяти предоставляют ценные insights для образовательного процесса. Понимание механизмов и ограничений рабочей памяти может помочь разработать эффективные методики обучения, которые учитывают индивидуальные особенности учащихся. Например, применение стратегий, направленных на улучшение концентрации и запоминания информации, может значительно повысить успеваемость студентов.

Кроме того, знание о том, как работает рабочая память, позволяет создавать учебные материалы, которые оптимально структурированы и разбиты на manageable части, что способствует лучшему усвоению информации. Использование активных методов обучения и практических заданий также может улучшить работу рабочей памяти, так как такие подходы способствуют более глубокой обработке получаемых знаний.

Таким образом, интеграция результатов исследований рабочей памяти в образовательные практики может значительно улучшить качество обучения и повысить эффективность образовательного процесса.

Изучение влияния возраста на объем рабочей памяти позволяет понять, как изменения в мозге коррелируют с этой способностью. Это исследование помогает определить, в какой момент мозг достигает физиологической готовности для усвоения больших объемов информации и решения сложных задач. Понимание этих процессов может значительно улучшить методы обучения и развития когнитивных навыков на разных этапах жизни.

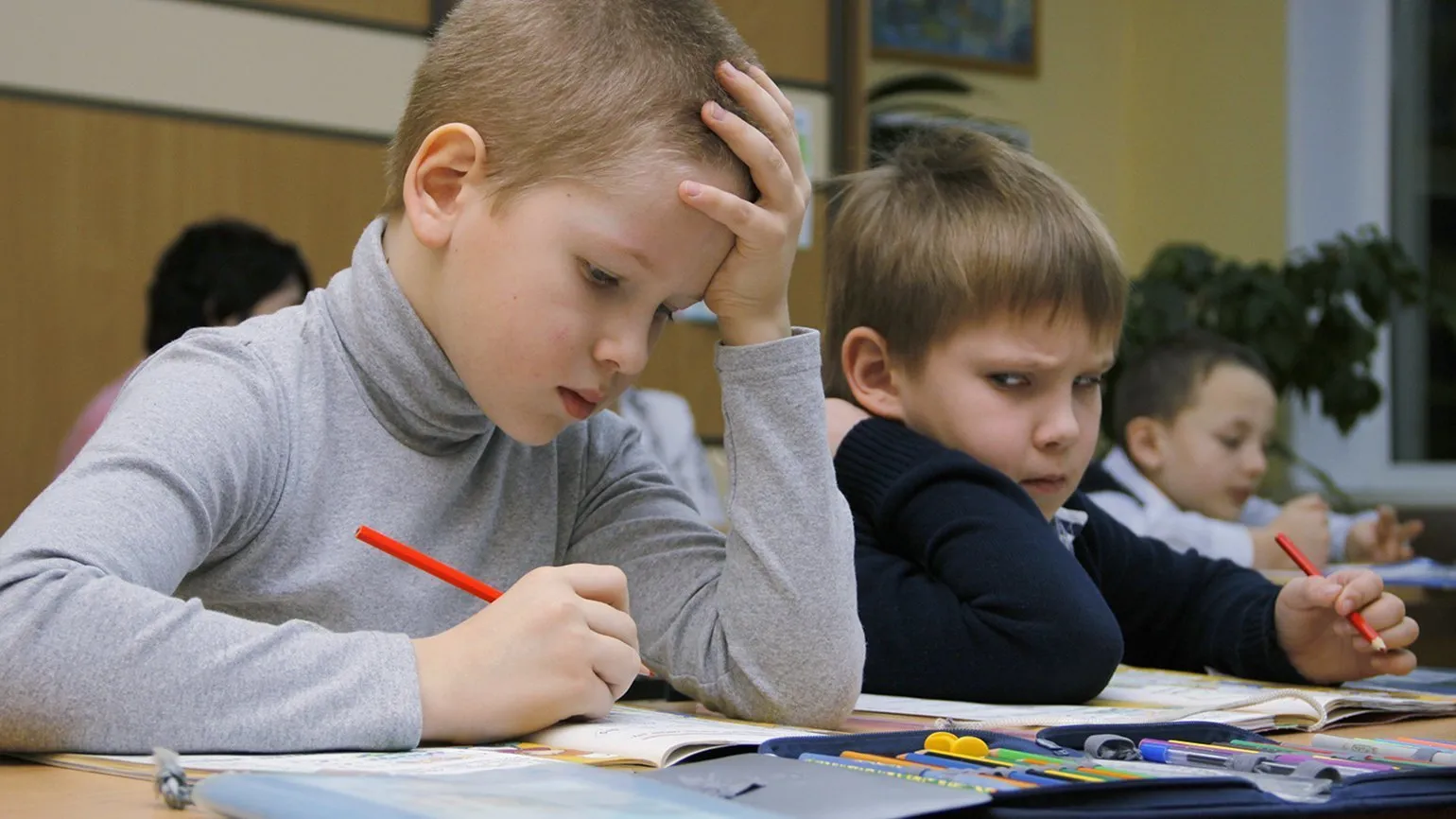

Некоторые классы математических задач невозможно объяснить детям в возрасте восьми-девяти лет. В этом возрасте они не способны удерживать в фокусе внимания алгоритмы, состоящие из четырех и более действий. В результате, пока ребёнок сосредоточен на финальных шагах задачи, он теряет связь с начальными этапами. Возвращаясь к началу, он забывает о последних рассуждениях, и алгоритм теряет свою целостность. Во многих задачах для правильного начала решения необходимо выстроить последовательность действий, которая приведет к ответу. Если эта цепочка не удерживается в памяти, задача становится непреодолимой, и ребёнок не знает, с чего начать. Это подчеркивает важность адаптации учебного материала к уровню восприятия детей, чтобы способствовать их успешному обучению математике.

Зубрёжка может стать эффективным способом выхода из сложной ситуации в обучении. Ребёнок способен научиться классифицировать задачи и запоминать готовые алгоритмы, соответствующие каждому типу. Эти шаблоны будут сохраняться в долговременной памяти, что позволит разгрузить рабочую память и повысить общую эффективность обучения. Использование таких методов способствует лучшему усвоению материала и улучшает навыки решения задач.

Зубрёжка знаний может привести к негативным последствиям. Она мешает развивать навыки решения нестандартных задач и препятствует формированию собственных алгоритмов. Эти навыки крайне важны для успешного участия в олимпиадах и достижения высоких баллов на ЕГЭ. Без умения анализировать и применять знания в новых ситуациях, ученикам будет сложно справляться с вызовами, которые они встретят на экзаменах и конкурсах. Поэтому важно не только запоминать информацию, но и активно её применять для решения различных задач.

Зубрёжка, на мой взгляд, является неэффективным методом обучения. Она не способствует развитию творческого мышления, как в математике, так и в других областях. Если цель состоит в том, чтобы научить человека решать новые задачи и делать открытия, то в детстве необходимо акцентировать внимание на формировании собственных алгоритмов. Важно, чтобы ребёнок научился удерживать эти алгоритмы в уме и доводить задачи до завершения. Это поможет развить аналитические навыки и креативность, что является ключевым для успешного обучения и дальнейшей деятельности.

Читать также:

Эксперт объяснил, какие факторы оказывают влияние на математические способности детей. Исследования показывают, что развитие навыков в математике зависит не только от индивидуальных способностей ребенка, но и от внешних условий. Важную роль играют факторы, такие как качество образования, поддержка со стороны родителей и окружение. Также значительное влияние оказывают методы обучения и доступ к ресурсам, которые способствуют развитию математического мышления. Обратите внимание на то, что раннее вовлечение детей в математические игры и задачи может существенно повысить их интерес и способности в этой области.

Нейронауки способны предоставить информацию о том, насколько развиты когнитивные способности конкретного ребенка. Они помогают определить, готов ли ребенок к освоению новых учебных задач или, возможно, ему будет более целесообразно остаться на втором году обучения.

На данный момент нельзя с уверенностью утверждать, что результаты исследований в области нейронаук могут быть применены к конкретному человеку. Проблема заключается в том, что мы работаем с большими объемами данных, такими как ЭЭГ и МРТ, и делаем обобщения для широкой популяции. Создание индивидуального нейробиологического профиля учащегося, позволяющего предсказать его когнитивные способности на основании активности мозга, остается сложной задачей. Основная причина этого заключается в том, что данные о нейронной активности одного человека не обеспечивают необходимой статистической значимости для точного прогнозирования. Таким образом, несмотря на достижения нейронаук, индивидуальный анализ нейробиологических параметров требует дальнейших исследований и разработок.

Мы обнаружили, что у ребёнка наблюдаются значительные различия в активации префронтальной коры при решении задач по сравнению с другими детьми его возраста. Однако статистическая значимость этих различий не позволяет сделать окончательные выводы о развитии нейросетей в коре головного мозга данного ребёнка и не дает оснований для решения о необходимости остаться на второй год обучения.

Не все специалисты подходят ответственно к выводам, основанным на активности мозга. В США, например, существуют компании, которые занимаются профориентацией детей, используя не только опросники, но и данные о мозговой активности во время выполнения когнитивных задач. Я убежден, что такие исследования являются псевдонаучными. Это можно сравнить с гаданием на картах или кофейной гуще, только с применением дорогих и сложных нейротехнологий.

Не хватает ли технологий для создания индивидуального нейробиологического профиля для каждого ученика? Это ключевой вопрос, который требует внимательного анализа. Современные методы и инструменты могут значительно улучшить понимание нейробиологических особенностей каждого человека. Для эффективного формирования таких профилей необходимо использовать передовые технологии сбора и анализа данных. Это позволит глубже разобраться в уникальных потребностях и способностях учеников, что в свою очередь поможет в создании индивидуализированных образовательных программ.

Вопрос технологий в области нейронаук остается актуальным, поскольку необходимо повышать вычислительную мощность и разрешающую способность современных методов. Однако на сегодняшний день главной задачей является разработка новых экспериментальных парадигм. Мы достигли определенных успехов в точности измерения и выделения активности мозга в лабораторных условиях, но эти эксперименты в основном основаны на специально созданных когнитивных задачах, которые не отражают реальных школьных ситуаций. Для достижения более глубокого понимания мозговой активности необходимо внедрять инновационные исследовательские подходы и пересматривать дизайн экспериментов. Этот процесс требует тщательного планирования и находится на начальной стадии своего развития.

Накопленные обобщённые массивы данных представляют собой ценнейший инструмент для анализа и принятия решений в различных сферах. С их помощью можно выявить тенденции, закономерности и аномалии, что позволяет более эффективно ориентироваться в рыночной среде. Они помогают в прогнозировании будущих событий, анализе поведения клиентов и оптимизации бизнес-процессов. Эти массивы данных могут служить основой для создания аналитических отчетов, улучшения качества обслуживания и разработки новых продуктов. Понимание структуры и содержания обобщённых массивов данных открывает новые возможности для их применения в маркетинге, финансах, здравоохранении и многих других областях. Использование таких данных способствует более точному и обоснованному принятию решений, что в конечном итоге приводит к повышению конкурентоспособности и эффективности бизнеса.

Машинное обучение сегодня является одним из наиболее перспективных направлений в науке и технологии. С помощью анализа данных об активности мозга тысяч участников исследований ученые могут обучать модели, которые предсказывают уровень когнитивных способностей на основе индивидуальных данных активности мозга. Хотя первые успехи в этой области уже достигнуты, существует множество методологических вопросов, которые необходимо решить для дальнейшего прогресса. Разработка более точных и надежных алгоритмов позволит улучшить понимание когнитивных процессов и их взаимосвязи с нейронной активностью, что откроет новые возможности в диагностике и лечении различных когнитивных расстройств.

Критики когнитивных нейронаук часто утверждают, что выводы, полученные из исследований мозга, не предоставляют значительных практических знаний. Они отмечают, что многие открытия уже известны в области поведенческой психологии. Таким образом, нейроучёные, по их мнению, лишь подтверждают очевидные факты, при этом тратя значительные средства на развитие нейротехнологий. В некоторых аспектах это утверждение имеет основание: на данный момент не было сделано принципиально новых открытий, которые могли бы изменить подходы в образовании. Однако современный уровень исследований позволяет нам задавать более точные вопросы о взаимосвязи между нейробиологическими параметрами и когнитивными способностями. Это открывает новые горизонты для понимания процесса обучения и улучшения образовательных практик, что делает исследования в области нейронаук актуальными и важными для дальнейшего развития педагогики.

С практической точки зрения действительно очевидно, что объем памяти у маленьких детей ограничен по сравнению со взрослыми. С возрастом когнитивная нагрузка в образовательных учреждениях увеличивается. Ранее эти выводы основывались на эмпирическом опыте и наблюдениях, однако теперь мы можем подтвердить их с помощью данных о функционировании мозга. Исследования показывают, что развитие памяти и когнитивных навыков у детей происходит постепенно, что влияет на их способность усваивать информацию и решать задачи. Эти данные помогают лучше понять, как адаптировать образовательные методики для разных возрастных групп, обеспечивая более эффективное обучение.

Мы только начинаем осознавать, как функционирование мозга может объяснить те явления, которые образовательные психологи считали очевидными задолго до появления нейротехнологий. Используя достижения нейронаук, мы можем не только лучше понимать уже известные факты, но и открывать новые знания в области образования и психологии. Эти исследования помогут углубить наше понимание процессов обучения и развития, что может привести к улучшению образовательных методик и подходов.

«Если дети готовы какие-то знания усваивать раньше, нужно дать им такую возможность»

Какие прикладные вопросы, важные для образовательного процесса, следует обсуждать с нейроучеными? В современных исследованиях нейробиологии и когнитивной науки выявляются ключевые аспекты, которые могут существенно повлиять на развитие методов обучения и образовательные стратегии. Например, как работают механизмы памяти и внимания, и каким образом они могут быть задействованы для улучшения усвоения материала? Какие нейробиологические факторы влияют на мотивацию студентов и их способность к обучению? Важно также рассмотреть, как индивидуальные различия в мозговой активности могут влиять на подходы к обучению. Исследования в этой области могут помочь в создании более эффективных образовательных программ, адаптированных к особенностям каждого ученика. Взаимодействие нейроученых с педагогами и администраторами учебных заведений может привести к внедрению научно обоснованных практик в образовательный процесс.

Рассмотрим реальный пример, связанный с математикой. В обычных школах шестиклассникам зачастую не предлагают решать системы уравнений с двумя переменными. Однако стоит задаться вопросом, не является ли это устоявшейся традицией, и не следует ли уже в шестом классе вводить подобные задачи. Параллельно с этим можно углубить знания учеников в области геометрии. Интересно было бы узнать мнение когнитивного нейроученого о том, достаточно ли у шестиклассников когнитивных способностей для освоения такого материала. Это может открыть новые горизонты в обучении и значительно повысить уровень математической подготовки школьников.

Физико-математические школы демонстрируют, что шестиклассники могут успешно решать сложные задачи, включая системы уравнений и геометрию. Это вызывает вопрос о наличии ограничений на уровне мозга. Однако в такие школы принимаются только самые талантливые и целеустремленные ученики. Интересно, существуют ли нейробиологические различия между ними и учениками, обучающимися по стандартной программе. Если такие отличия есть, то что именно их определяет: генетика, окружающая среда или целенаправленные тренировки? Эти факторы могут быть ключом к тому, чтобы помочь отстающим школьникам. Данные вопросы представляют собой важные направления для исследований нейроученых и могут способствовать улучшению образовательного процесса.

Исследования мозга показывают, что детям можно начинать изучение более сложной математики на раннем этапе. Однако возникает вопрос: зачем это делать? Какова цель ускоренного обучения? Ранняя математика может оказать положительное влияние на когнитивное развитие, но важно учитывать, что спешка в обучении не всегда оправдана. Дети должны иметь возможность развиваться в комфортном темпе, чтобы сохранить интерес к предмету и избежать стресса. Осознанное и последовательное обучение математики в раннем возрасте может помочь закладывать прочный фундамент, но важно помнить, что качество образования гораздо важнее, чем скорость его получения.

Хороший вопрос. Я считаю, что чем быстрее дети развиваются и учатся работать с большими объемами информации, тем раньше они смогут определиться с выбором профессионального пути. Современная наука становится все более сложной, и для того чтобы стать, к примеру, ядерным физиком, генным инженером или нейрохирургом, необходимо длительное обучение. Успешная карьера в этих областях требует не только глубоких знаний, но и умения анализировать, критически мыслить и применять полученные знания на практике. Поэтому важно создать условия для раннего знакомства детей с наукой и технологиями, чтобы подготовить их к вызовам будущего.

Современные специалисты сталкиваются с необходимостью усваивать значительно больше знаний по сравнению с профессионалами 50–100-летней давности. Это требует изменений в образовательной системе, в частности в школьной программе. Если учащиеся способны осваивать определенные предметы и концепции на более раннем этапе, то необходимо предоставить им такую возможность. Обновление учебных планов с учетом потребностей современного общества позволит подготовить детей к вызовам будущего и обеспечить их конкурентоспособность на рынке труда.

Для того чтобы дети смогли определить свои интересы и выбрать направления для дальнейшего обучения, им необходимо как можно раньше достичь определенного уровня знаний по школьным предметам. Это позволит им понять, чем занимаются специалисты в таких областях, как ядерная физика, генная инженерия или нейрохирургия. Раннее осознание профессиональных возможностей дает детям больше времени для выбора и постановки учебных целей. Четко сформулированная цель способствует повышению мотивации к обучению, а осознанный выбор профессии снижает риск разочарования в будущем.

Не все дети выберут путь в науку, и не каждому необходимо стремительное развитие. Для некоторых детей освоение стандартного уровня знаний может быть сложной задачей. Нейронауки могут предложить решения для поддержки таких учеников. Исследования в области нейронаук помогают понять, как развивается мозг и какие методы обучения могут быть наиболее эффективными для детей с различными особенностями. Эти знания могут стать основой для разработки индивидуализированных подходов к обучению, которые помогут отстающим детям справляться с учебной программой и достигать своих целей.

Научные исследования не подтверждают, что обучение детей знаниям, превышающим стандартную школьную программу, может негативно сказаться на их развитии. Основные факторы, влияющие на эффективное обучение, заключаются в управлении временем и мотивации. Важно учитывать, что правильный подход к обучению может способствовать гармоничному развитию ребенка, позволяя ему осваивать новые знания без ущерба для его эмоционального и психологического состояния.

Я верю, что людям следует стремиться к творчеству в самом широком смысле, включая науку. Преподаватели, врачи и психологи, хотя и не всегда занимаются научной деятельностью, тем не менее, могут применять научные подходы в своей работе. Для этих профессий важно развитие и движение к цели, что подчеркивает значимость творческого подхода в любых сферах жизни.

Я верю, что в будущем машины и алгоритмы смогут взять на себя рутинную и сложную работу, что позволит сосредоточиться на образовательном процессе. Это особенно актуально для детей, которым трудно усваивать материал. Нейронауки предлагают решения для таких случаев, как дислексия и математическая тревожность. Существуют многочисленные исследования, посвященные тому, как поддержать детей с особыми образовательными потребностями, что открывает новые возможности для их развития и обучения.

«Нет никаких причин лишать учеников разнообразия и фокусироваться на каком-то одном формате»

Существуют распространенные заблуждения о работе мозга, которые могут негативно влиять на процесс обучения. Например, многие считают, что мы используем только 10% нашего мозга. Это утверждение не соответствует действительности и создает неправильное представление о способностях человека. Также существует миф о том, что люди имеют фиксированный тип мышления, что ограничивает их возможности к обучению и развитию. На самом деле мозг обладает высокой пластичностью, что позволяет ему адаптироваться и изменяться в ответ на новые знания и опыт. Понимание этих аспектов работы мозга может значительно улучшить стратегии обучения и повысить эффективность образовательного процесса.

Я часто сталкиваюсь с мнением преподавателей и родителей о том, что определённые дети являются гуманитариями или технарями. Существует убеждение, что одни должны учиться с творческим подходом, а другим необходимо больше заниматься запоминанием информации. Часто можно услышать ошибочное мнение, что такие различия обусловлены функциями полушарий: одно якобы отвечает за творческое мышление, а другое — за логическое. Это заблуждение является следствием неверной интерпретации старых исследований. Я считаю, что такое разделение детей на категории ограничивает их развитие, создаёт предвзятость у преподавателей и мешает гармоничному развитию личности. Важно понимать, что каждый ребёнок уникален и обладает потенциалом в различных областях, и задача взрослых — поддерживать их в этом.

Существует ли научное обоснование разделения на технические и гуманитарные науки? Например, могут ли гены влиять на предрасположенность к одной из этих областей? Исследования в области генетики и психологии показывают, что наследственность может играть роль в формировании интересов и способностей человека. Некоторые научные работы указывают на то, что определенные генетические факторы могут влиять на когнитивные способности, что, в свою очередь, может предопределять склонность к техническим или гуманитарным дисциплинам. Однако важно учитывать, что помимо генетических факторов, на выбор профессии и направления обучения также оказывают влияние воспитание, социальная среда и личный опыт. Таким образом, хотя генетика может иметь значение, она не является единственным фактором, определяющим карьерные предпочтения.

Разделение людей на категории возможно по множеству критериев, однако такое деление зачастую условно и не приносит значительной пользы. Более целесообразным является разделение по специализациям в старших классах, когда ученики выбирают свои будущие сферы интересов. Этот подход позволяет сосредоточиться на актуальных и интересных направлениях, что способствует более качественной подготовке к дальнейшему обучению и профессиональной деятельности.

В геноме обнаружены последовательности, ассоциированные с умением считать в уме, а также с высокими достижениями в математике и изучении иностранных языков. Тем не менее, этих данных недостаточно для однозначного утверждения о том, что гены определяют успехи в конкретных предметах. Необходимо учитывать множество факторов, включая окружающую среду и образовательные возможности, которые также играют значительную роль в развитии навыков и способностей.

Существует распространенное разделение людей по стилям обучения, которое включает аудиалов, визуалов и кинестетиков. Аудиалы воспринимают информацию лучше на слух, в то время как визуалы нуждаются в визуальных материалах, таких как изображения и графики. Однако это деление считается нейромифом, так как исследования показывают, что большинство людей учатся, используя комбинацию различных стилей. Научные данные указывают на то, что эффективное обучение зависит не только от предпочтений в восприятии, но и от контекста, мотивации и подхода к обучению. Правильное понимание особенностей восприятия информации может помочь в разработке более эффективных методов обучения.

Это распространенное заблуждение. Невозможно четко классифицировать нейросети по таким категориям. Все они функционируют на основе общих механизмов, таких как внимание и рабочая память, которые обрабатывают информацию от всех органов чувств. Более того, исследования не выявили статистически значимых различий в способности к запоминанию визуальной и аудиоинформации. Это подчеркивает сложность и взаимосвязанность процессов, происходящих в нейросетях, что важно учитывать при их изучении и применении.

Учеников не следует ограничивать одним форматом учебных материалов. Важно предоставлять разнообразную информацию, поскольку использование различных форматов способствует более эффективному восприятию. Чем больше рецепторов участвует в процессе передачи информации в кору головного мозга, тем больше нейронов активируется в нейросети. Это усиливает воздействие на учащихся и увеличивает вероятность успешного усвоения материала. Разнообразие в обучении помогает создать более глубокие и прочные связи между знаниями, что, в свою очередь, положительно сказывается на общем образовательном процессе.

У нейробиологов существует известная поговорка: «Нейроны, которые активируются вместе, связываются вместе». Это утверждение подчеркивает, что нейроны, которые часто активируются в процессе обработки информации, формируют новые связи между собой. Этот процесс играет ключевую роль в обучении и памяти, способствуя созданию устойчивых нейронных сетей. Чем чаще нейроны взаимодействуют, тем сильнее становятся их связи, что в свою очередь улучшает передачу информации и эффективность обработки данных в мозге. Понимание этих механизмов важно для разработки методов обучения и терапии различных неврологических расстройств.

Читайте также:

Обучение аудиалов, визуалов и кинестетиков требует индивидуального подхода. Каждый стиль восприятия информации влияет на эффективность обучения. Аудиалы лучше воспринимают информацию на слух, поэтому для них важно использовать аудиозаписи, обсуждения и лекции. Визуалы, напротив, предпочитают графику, схемы и изображения, что делает визуальные материалы ключевыми для их обучения. Кинестетики учатся через практику и движение, поэтому им необходимы активные задания и эксперименты.

Учитывая различия в стилях восприятия, важно адаптировать методики обучения для каждого типа учащегося. Это не только повысит уровень усвоения материала, но и сделает процесс обучения более увлекательным и эффективным. Внедрение разнообразных методов, соответствующих предпочтениям каждого типа, способствует более глубокому пониманию и запоминанию информации. Поэтому стоит рассмотреть возможность дифференциации подходов в обучении для достижения лучших результатов.

Популярные советы о том, что массаж определённых точек на лбу может активировать лимбическую систему и улучшить концентрацию, часто относятся к разряду нейромифов. Эти утверждения не имеют научного обоснования и могут вводить в заблуждение. Научные исследования показывают, что работа мозга гораздо сложнее, и простые манипуляции, такие как массаж, не могут существенно изменить его функциональность. Важно подходить к таким советам критически и опираться на проверенные данные, чтобы понять, как действительно улучшить концентрацию и когнитивные функции.

Такие советы могут быть полезны, но только если они основаны на строгих, валидированных и воспроизводимых исследованиях. Многие из таких исследований страдают от недостаточной статистической значимости, сомнительных методов анализа и игнорирования экспериментальных ограничений. Вместе с тем, на их основе делаются громкие и однозначные выводы. Важно критически подходить к информации, основываясь на качественных данных и проверенных научных методах. Это позволит избежать заблуждений и принять более обоснованные решения.

Читайте также:

Поиск и чтение исследований об эффективном обучении и образовании является важным шагом для педагогов, студентов и всех заинтересованных в улучшении образовательных процессов. Чтобы эффективно находить необходимые материалы, начните с использования специализированных академических баз данных, таких как Google Scholar, JSTOR и ResearchGate. Эти платформы предлагают доступ к рецензируемым статьям, диссертациям и другим научным публикациям.

При поиске учитывайте ключевые слова, связанные с вашей темой, такие как «эффективные методики обучения», «образовательные технологии» и «психология обучения». Это поможет сузить результаты и найти наиболее релевантные исследования. Обратите внимание на авторов и их репутацию в области образования, а также на дату публикации, чтобы использовать актуальные данные.

Чтение исследований требует внимательности. Начните с аннотации, чтобы понять основные выводы и цели работы. Затем переходите к введению и заключению, которые часто содержат ключевые идеи и результаты. Не забывайте о методологии исследования, чтобы оценить его достоверность. Если исследование содержит графики или таблицы, они могут помочь лучше понять представленные данные.

Не бойтесь делать заметки и выделять важные моменты во время чтения. Это поможет вам быстрее усваивать информацию и использовать её в своей практике. Также стоит рассмотреть возможность взаимодействия с авторами исследований через платформы и конференции, чтобы обсудить их работу и задать вопросы.

Таким образом, систематический подход к поиску и анализу исследований об эффективном обучении и образовании позволит вам углубить свои знания и применить их на практике для достижения лучших результатов в образовательной сфере.

«Мозг — сложная и многогранная система, и преподавателям надо считаться с тем, как он развивается»

Открытия в области когнитивных нейронаук, хоть и не привели к революционным изменениям в образовательной практике, все же содержат множество интересных аспектов. Наиболее удивительным для меня стало понимание того, как мозг обрабатывает информацию и какие механизмы лежат в основе обучения. Например, исследования показывают, что нейропластичность позволяет мозгу адаптироваться и изменяться на протяжении всей жизни, что открывает новые горизонты для внедрения эффективных методов обучения. Эти данные подчеркивают важность индивидуального подхода в образовании и необходимость создания условий, способствующих активному обучению. Понимание когнитивных процессов также помогает разработать стратегии, которые помогут учащимся лучше запоминать и усваивать материал.

Выделить одно конкретное открытие сложно, однако наибольшее впечатление на меня произвели результаты исследований в таких смежных областях, как генетика поведения и эпигенетика. В настоящее время существуют метаанализы, которые включают генетические данные миллионов детей. Эти исследования показали, что генетические факторы объясняют около 50% вариации в уровне когнитивных способностей, тогда как окружающая среда вносит вклад лишь на 25–30%. Вместо того чтобы углубляться в детали исследований монозиготных и дизиготных близнецов, я рекомендую посмотреть документальный фильм «Три одинаковых незнакомца». Он прекрасно иллюстрирует тему взаимодействия генов и окружающей среды, не раскрывая при этом ключевых моментов сюжета.

Гены играют ключевую роль в формировании нашего поведения и здоровья, однако нельзя недооценивать влияние окружающей среды. Исследования показывают, что взаимодействие между генетическими факторами и условиями жизни определяет развитие личности и предрасположенность к заболеваниям. Таким образом, хотя наследственность является важным аспектом, среда также значительно влияет на наше развитие и выборы. Важно учитывать, что генетика и окружающая среда работают в тандеме, формируя уникальные качества каждого человека.

Когда я начал преподавать, я был уверен, что среда, в которой растут дети, играет ключевую роль в формировании их способностей. Семья, школа, учителя и одноклассники казались определяющими факторами. Однако исследования показали, что монозиготные близнецы, выросшие в различных условиях, демонстрируют схожесть в когнитивном развитии. Принять этот факт оказалось непросто.

Исследования подтверждают, что окружающая среда играет значительную роль в развитии когнитивных способностей детей, сопоставимую с влиянием генетики. Однако это возможно лишь в условиях богатой среды, которая предлагает множество возможностей для обучения и развития. К таким условиям относятся образованные родители с высоким уровнем дохода, доступ к качественному образованию и разнообразным дополнительным занятиям. Обеспечение детей такими ресурсами может значительно повысить их интеллектуальный потенциал и способствовать успешному развитию.

В условиях ограниченных ресурсов уровень интеллектуального развития преимущественно определяется генетическими факторами.

Я продолжаю верить в силу окружающей среды для детей. Убежден, что в геноме каждого ребенка заложено множество талантов, которые могут раскрыться только в подходящей обстановке. Наличие мотивированных одноклассников и увлеченных учителей уже само по себе оказывает положительное влияние. Когда ребенку трудно справляться с учебными заданиями, поддержка целеустремленных сверстников и наставников помогает ему не сдаваться и продолжать двигаться вперед. Создание благоприятной образовательной среды является ключевым фактором в развитии потенциала каждого ребенка.

Вопрос о том, имеет ли среда значение, остается актуальным и обсуждаемым. Научные исследования показывают, что окружающая среда действительно влияет на развитие и поведение человека. Факторы, такие как социальные условия, культурные традиции и физическая окружающая среда, могут оказывать значительное влияние на личность и возможности индивида. Таким образом, можно утверждать, что среда играет важную роль в формировании человека и его жизненных путей.

Я хотел бы обратить внимание на использование термина «доказан». Это не теорема, которую можно однозначно подтвердить. В научном подходе принято говорить о принятии или отклонении гипотезы на основе определенного уровня статистической значимости. Вопрос о влиянии среды и генетики нельзя рассматривать по отдельности, поскольку их взаимодействие является сложным и многогранным.

Генетически обусловленная одарённость может значительно увеличить шансы ребёнка на поступление в престижную школу, где потенциальные таланты смогут проявиться. Вопрос о том, что имеет большее значение — среда или гены — можно рассмотреть с точки зрения их взаимодействия. Генетический потенциал не был бы достаточным без подходящей образовательной среды, однако отсутствие качественного обучения также ограничивает развитие способностей. Таким образом, гены и среда взаимосвязаны и влияют друг на друга, создавая условия для достижения успеха.

Упрощённый пример иллюстрирует лишь одну сторону вопроса, однако важно учитывать множество других факторов, таких как семья, питание, качество сна и общение со сверстниками. Исследования, проведённые в Великобритании, показывают, что генетические факторы и социоэкономический статус семьи в совокупности объясняют около 60% различий в академических и карьерных достижениях. Это подчёркивает значимость комплексного подхода к анализу факторов, влияющих на успех.

Читайте также:

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) был введён для создания равных условий для всех учащихся в процессе получения образования. Основной целью этого экзамена является устранение образовательного неравенства между регионами и школами. Однако, несмотря на достигнутые результаты, многие эксперты считают, что ЕГЭ не полностью справляется с этой задачей.

С одной стороны, ЕГЭ предоставляет возможность всем выпускникам, независимо от их места проживания, продемонстрировать свои знания на едином уровне. Это способствует более объективной оценке учебных достижений и помогает университетам принимать справедливые решения при поступлении. С другой стороны, различия в подготовке школьников, доступ к дополнительным образовательным ресурсам и качеству преподавания остаются значительными.

Кроме того, в некоторых регионах образовательные учреждения могут предоставлять больше возможностей для подготовки к ЕГЭ, что также влияет на результаты экзамена. Таким образом, несмотря на усилия, направленные на выравнивание образовательных возможностей, полное устранение неравенства остаётся сложной задачей.

В заключение, ЕГЭ как инструмент для уменьшения образовательного неравенства имеет свои плюсы и минусы. Важно продолжать работать над улучшением системы образования, чтобы обеспечить равные шансы для всех учащихся.

Изучение нейронаук предоставило уникальную возможность переосмыслить преподавательский опыт. Понимание механизмов работы мозга и процессов обучения позволяет более эффективно адаптировать методы преподавания. Нейронауки раскрывают, как информация обрабатывается и запоминается, что в свою очередь может улучшить подходы к обучению и взаимодействию с учениками. Эти знания способствуют созданию более продуктивной образовательной среды, где акцент делается на индивидуальные особенности каждого ученика и его восприятие информации. Таким образом, нейронауки не только обогащают теоретическую базу преподавателя, но и непосредственно влияют на практические аспекты учебного процесса.

Переосмыслил ли я свои взгляды на преподавание? Скорее всего, нет. Я никогда не рассматривал этот вопрос с такой перспективы. Мои взгляды на обучение развивались постепенно, без резких изменений, даже несмотря на углубление в нейронауки. Мой интерес к нейронаукам также возник со временем, так как с ранних лет меня привлекала физиология человека. В университете изучение медицинской физики ещё больше направило мои мысли к объяснению поведения человека через призму работы мозга. Знания о функционировании мозга постепенно изменили мое восприятие возможностей учеников, их успехов и неудач, а также подходов к решению возникающих проблем.

Нейробиология обучения – это важная область, которая может значительно обогатить образовательный процесс. В курс нейронаук для педагогов стоит включить ключевые факты о том, как работает мозг во время обучения. Например, важно объяснить, как нейропластичность влияет на способность учащихся усваивать новые знания и навыки. Педагоги должны понимать, что обучение – это не линейный процесс, а динамическая адаптация, в которой задействованы различные участки мозга.

Кроме того, стоит рассмотреть влияние эмоций на обучение. Эмоциональное состояние учащегося может существенно повлиять на его способность к запоминанию и восприятию информации. Индивидуальные подходы к обучению, основанные на нейробиологических принципах, могут повысить эффективность преподавания.

Курс нейронаук для учителей действительно необходим, так как он помогает педагогам осознать, как знания о работе мозга могут быть применены на практике для улучшения учебного процесса. Понимание нейробиологии обучения способствует созданию более эффективных методик преподавания и помогает учитывать индивидуальные особенности учащихся. Это, в свою очередь, может привести к более высоким результатам в обучении и развитию учеников.

Я хотел бы, чтобы курс по нейробиологии охватывал не только фактические данные, но и углублённые знания о развитии мозга и когнитивных способностей. Важно понять, каким образом эти два процесса взаимосвязаны и как они влияют на обучение и восприятие информации.

Каждый преподаватель должен осознавать, какие изменения происходят в мозге детей на различных стадиях их развития. Знание о том, как возраст влияет на количество нейронов и нейронных связей, имеет важное значение для эффективного обучения. Преподаватели должны разобраться в различиях между рабочей и долговременной памятью, а также понять, как происходит консолидация знаний в мозге. Важно также учитывать лимиты рабочей памяти и осознавать, что долговременная память не подвержена таким ограничениям, как обычно принято считать. Эти аспекты помогают создать более эффективные методики обучения и способствуют лучшему усвоению материала учащимися.

Важно объяснить учителям, как нейронные связи, или синапсы, влияют на процесс формирования знаний у детей. В первые два года жизни ребёнок активно исследует окружающий мир, что способствует образованию множества новых синапсов в его мозге. Эти нейросети, хоть и громоздкие, позволяют усваивать огромное количество информации и накапливать жизненный опыт. С возрастом от двух до шести лет начинается первая волна синаптического прунинга, когда детский мозг избавляется от неэффективных нейронных связей и перестраивает свои нейросети. В результате этого процесса ребёнок может потерять некоторые воспоминания, но в то же время он начинает выполнять определённые действия автоматически. Понимание этих процессов поможет педагогам лучше адаптировать учебные методы к особенностям развития детей.

Вопрос о значении раннего развития остаётся актуальным. На первый взгляд может показаться, что нет смысла в интенсивном обучении маленьких детей, если они могут запомнить информацию лишь как попугай, а затем потерять её из-за синаптического прунинга. Однако важно понимать, что ранний этап развития — это время, когда формируются базовые навыки и способности, необходимые для дальнейшего обучения. В этот период детский мозг активно создаёт нейронные связи, и именно на этом фундаменте строится дальнейшее развитие. Хотя некоторые знания могут быть утеряны, другие, более сложные, могут возникнуть на основе первоначально усвоенной информации. Эффективное раннее развитие включает не только запоминание фактов, но и формирование критического мышления, креативности и социальных навыков, что служит основой для успешного обучения в будущем.

К счастью, важные для выживания навыки и информация, которые мы часто используем, останутся доступными. Эти знания не исчезнут и продолжат быть актуальными в любых условиях.

Нейросети, применяемые для обработки и доступа к информации, будут иметь меньше нейронов и связей, что приведет к снижению энергозатрат и увеличению скорости передачи сигналов. Таким образом, нет никаких оснований полагать, что нагрузка на ребенка новой информацией может быть вредной. Напротив, правильное введение в новые знания способствует развитию когнитивных способностей и улучшению обучаемости.

Важно осознавать, что нейроны и синапсы в нейросетях подвержены исчезновению, и избежать процесса прунинга невозможно. Наш мозг стремится к оптимизации своей работы, удаляя элементы, которые не используются или функционируют неэффективно. Этот естественный процесс способствует повышению общей эффективности и производительности нейросетей, позволяя им адаптироваться и улучшать свои функции. Понимание этой динамики является ключевым для разработки более совершенных и эффективных искусственных интеллектов.

В подростковом возрасте происходит важный процесс синаптического прунинга, который наряду с гормональными изменениями значительно влияет на развитие когнитивных способностей. Преподавателям необходимо осознавать, что мозг является сложной и многогранной системой, и важно учитывать его развитие в образовательном процессе. Понимание этих процессов поможет создать более эффективные методы обучения, адаптированные к особенностям подросткового возраста.

Будущие педагоги действительно изучают возрастную психологию, однако знание основ нейробиологии может существенно углубить их понимание процессов обучения и развития. Нейробиология предоставляет данные о том, как функционирует мозг в различных возрастных периодах, что может дополнить традиционные психологические теории. Понимание нейропсихологических аспектов может помочь педагогам лучше адаптировать свои методы преподавания, учитывая индивидуальные особенности каждого ученика. Таким образом, интеграция знаний из нейробиологии и возрастной психологии позволяет будущим педагогам создавать более эффективные стратегии обучения и взаимодействия с детьми.

Возрастная психология традиционно опирается на теории, которые не всегда учитывают современные данные о развитии мозга. Это может привести к необходимости пересмотра некоторых из них. Нейронаучные исследования в области психологии развития и образования только начинают развиваться, и их начало часто связано с проверкой устоявшихся гипотез. Впереди нас ждёт много интересного. Будет полезно, если новые поколения преподавателей будут обладать основными знаниями о функционировании и развитии мозга, что, безусловно, поможет улучшить образовательные процессы и подходы к обучению.

Читайте также:

- Как могут повлиять на образование достижения нейронаук

- Как помочь ученикам запомнить информацию

- Нужны ли школе педагогические исследования

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее