Когда и как появились первые университеты в Европе и России / Skillbox Media

Этот процесс шёл у нас и на Западе очень по-разному, да и начался с разрывом в несколько веков.

Содержание:

Научитесь: Методист образовательных программ

Узнать большеВ данной статье вы получите информацию о…

- когда и как появились университеты в Европе;

- как там учились и преподавали в Средние века;

- почему наступил университетский кризис и как университетам пришлось измениться;

- когда стали открываться университеты в России.

Как формировались университеты в Европе

Европейские университеты начали формироваться в XI–XIII веках. Установить точные даты сложно, поскольку процесс их создания не всегда был официальным. Университеты возникали как общины людей, стремящихся к обучению и изучению наук, и лишь позже получали официальный статус. Кроме того, многие университеты развивались из соборных школ, что также усложняет определение конкретных временных рамок. Этот период стал значимым этапом в развитии высшего образования в Европе, заложив основы для современных университетов.

В Европе активно развивались города, что создало спрос на квалифицированные кадры, такие как юристы, медики и богословы. Для подготовки этих специалистов потребовалось переосмыслить утраченные и забытые знания античного наследия. К тому времени античные идеи и учения начали вновь возвращаться на Запад из Востока, что способствовало обновлению образовательной системы и развитию культурной жизни.

Общины желающих обучаться формировались вокруг практиков, таких как врачи и юристы, которые становились магистрами. Эти специалисты воспитывали своих помощников и преемников, что способствовало созданию крепких связей между учениками и преподавателями. Слово «университет» (лат. universitas) изначально означало «объединение» или «корпорацию» людей, связанных взаимной присягой. Это название применялось к различным общинам, включая городские и ремесленные, но именно высшие учебные заведения стали ассоциироваться с этим термином только к концу XIV века. Таким образом, университеты стали центрами знаний и обучения, объединяя людей с общей целью — получить образование и развивать свои навыки.

Старейший Болонский университет, основанный в 1088 году, стал важным центром изучения права, отделившимся от влияния церкви. В эпоху борьбы за власть между государственными учреждениями и церковными властями право играло ключевую роль. Это обстоятельство осознавали не только ученые, но и правители, которые понимали значение юридических знаний для укрепления своих позиций и контроля над обществом. Болонский университет стал символом академической независимости и важным этапом в развитии высшего образования в Европе.

Сначала у болонской «общины» правоведов не было официального статуса. Лишь в 1158 году император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса утвердил документ под названием Privilegium Scholasticum. Этот документ предоставил изучающим и преподающим право в Болонье определенные привилегии. Они получили особый статус, аналогичный духовенству, что гарантировало им свободу передвижения и возможность путешествий с целью учёбы. Для этого, как и священнослужители, правоведы были обязаны носить специальную одежду, в результате чего появились профессорские и бакалаврские мантии. Такой шаг способствовал развитию юридического образования и укреплению академических традиций в Болонье.

В этом документе еще не обсуждался университет как организация.

В 1217 году Болонский университет был официально признан папой Гонорием IV. В 1291 году римский понтифик предоставил ему право присуждать научные степени, что стало важным шагом в развитии высшего образования в Европе. Это признание укрепило авторитет университета и сделало его центром академической мысли, привлекая студентов и ученых со всего континента. Болонский университет стал основой для дальнейшего развития университетской системы в других странах, что оказало значительное влияние на формирование современного образовательного процесса.

С XIII века многие университеты, такие как в Валенсии, Саламанке, Праге, Вене, Гейдельберге, Эрфруте и Кёльне, начали основываться по инициативе королей, императоров и понтификов. Эти правители осознали, что создание учебных заведений приносит им определенные преимущества. Университеты стали центрами знаний и культуры, способствуя развитию науки и образования, что, в свою очередь, усиливало их политическую власть и влияние.

Характерные черты европейских университетов начали формироваться в средневековых учебных заведениях и продолжали развиваться на протяжении веков. Эти особенности, включая академическую свободу, структуру курсов и традиции, стали основой для современного образовательного процесса в Европе.

Независимость и академические свободы первых университетов

Объединение в форме корпорации было необходимо не только для совместного обучения, но и для выживания в условиях средневековых городов. Корпорации позволяли их членам защищать свои права и интересы, а также поддерживать друг друга в конфликтах с местными жителями, которых возникало немало. Такое содружество обеспечивало защиту от произвола и способствовало более эффективной адаптации к сложным социально-экономическим реалиям того времени.

Университеты стремились к независимости в управлении своими внутренними и внешними делами. В результате этой борьбы они добились значительной автономии, получив поддержку государственных органов. Это позволило им фактически стать «государствами» в рамках государства. Члены университетских корпораций были освобождены от различных повинностей, а их имущество получило защиту от внешних посягательств. Судебные разбирательства студентов и преподавателей проводились исключительно в рамках университетского суда, что стало основой для появления карцера — своего рода университетской «тюрьмы». Как отмечает французский историк Жак Ле Гофф, участники этих корпораций имели возможность требовать справедливых цен от местных торговцев и арендодателей, что подчеркивает их влияние на экономическую жизнь городов, где находились университеты.

Университеты обычно получали право вручать степени от римского папы, реже — от светских монархов. Другие привилегии они также получали от властей, нередко прибегая к шантажу. В средние века университет мог просто собраться и покинуть город, так как часто представлял собой лишь объединение людей и не имел собственного здания. Это подчеркивало значимость университетов как самостоятельных образовательных и культурных институтов, способных оказывать влияние на власть и общество.

В 1229 году члены Парижской корпорации покинули город в ответ на конфликты с местными жителями и противостояние с французским королём. Спустя два года король признал право университета на забастовку и согласился не вмешиваться в его внутренние дела. Это решение стало важным шагом в истории университетов, укрепив автономию образовательных учреждений и их независимость от монаршей власти.

Кембриджский университет, согласно одной из версий, был основан в Англии в результате конфликта, произошедшего в 1209 году. В этом году группа студентов и преподавателей Оксфорда покинула город в знак протеста против местных властей. Это событие стало катализатором для создания нового учебного заведения, которое впоследствии стало известным как Кембриджский университет. С тех пор он стал одним из ведущих образовательных учреждений мира, привлекающим студентов и ученых со всех уголков планеты.

Власти обычно стремились избегать конфликтов с университетами, поскольку они оказывали положительное влияние на экономику городов и обеспечивали подготовку квалифицированных специалистов для государственных нужд. Университеты способствовали повышению престижа региона, в котором располагались, привлекая внимание инвесторов и создавая условия для культурного и научного развития. Сотрудничество с образовательными учреждениями позволяло властям укреплять свои позиции и развивать инфраструктуру, что в конечном итоге способствовало процветанию местных сообществ.

Университеты имели автономию в управлении, что способствовало формированию горизонтальных связей между членами сообщества, а не иерархических отношений. Члены университетской корпорации, например, самостоятельно выбирали ректора и тщательно охраняли это право. В большинстве университетов руководящая роль принадлежала магистрам, что отражало парижскую модель управления, в то время как в некоторых учреждениях предпочтение отдавалось школярам, что соответствовало болонской модели. Парижская модель была более распространенной и стала стандартом для большинства европейских университетов. Болонская модель возникла в результате того, что Болонский университет ориентировался на изучение права, привлекая студентов более зрелого возраста, которые уже имели жизненный опыт. Студенты Болоньи имели возможность самостоятельно заключать контракты с преподавателями, не входящими в университетскую корпорацию, что способствовало более гибкому образовательному процессу.

Преподаватели средневековых университетов были независимыми от властей, так как не получали от них финансирования. Ученики платили магистрам за обучение, что вызывало критику со стороны простых горожан. В то время передача знаний считалась богоугодным занятием, и многие считали, что за это не следует брать деньги.

В средневековых университетах стать студентом мог любой желающий, независимо от своего социального статуса. Хотя для обучения требовались финансовые средства, со временем были введены специальные меры поддержки для малоимущих студентов. К ним относились освобождение от платы за обучение, стипендии, предоставляемые церковью и светскими властями, а также возможность проживания в общежитиях, известных как коллегии. Студенты также имели возможность подрабатывать, включая работу по переписке книг, что позволяло им частично покрывать свои расходы на обучение.

Из представителей разнообразных социальных групп и национальностей формировалась уникальная общность учёных и интеллектуалов. Эта каста объединяет людей, стремящихся к знаниям и научным открытиям, независимо от их происхождения.

Полная свобода и независимость университетов не могли длиться вечно. Первые учебные заведения, возникшие самостоятельно, часто становились центрами вольнодумства, иногда на грани ереси. Светская власть нуждалась в правоведах, а церкви требовались образованные богословы, хорошо разбирающиеся в философии. Таким образом, университеты представляли интерес для обеих сторон: церковь стремилась превратить их в инструменты распространения своих догматов, а светская власть искала квалифицированных специалистов, способных поддерживать её интересы.

Материалистическая наука сталкивалась с серьезными препятствиями в своем развитии, особенно в период средневековья. В университетах того времени доминировала схоластика — религиозная философия, которая подчиняла рациональное мышление теологическим догмам. Это влияние существенно ограничивало возможности для научного прогресса и затрудняло развитие критического мышления, необходимого для объективного изучения природы. В результате, многие важные научные открытия и идеи оставались незамеченными или неразвитыми в течение длительного времени.

Как строилось обучение в средневековых университетах

По словам российского медиевиста Петра Уварова, ключевой функцией средневекового университета как корпорации было присуждение научных степеней. Наивысшей из них считалась степень licentia ubique docendi, что переводится как «право преподавать всюду». Эта степень уже тогда признавалась на всей территории западно-христианского мира. Например, получив образование в испанской Саламанке, выпускник мог без труда перейти к преподаванию в таких известных университетах, как Болонья, Париж или Оксфорд. Таким образом, средневековые университеты играли важную роль в распространении знаний и обеспечивали мобильность академических кадров в Европе.

Студенты имели возможность переходить из одного университета в другой, что способствовало обмену знаний и культур. Обучение за границей стало популярным благодаря необходимости получать доступ к уникальным лекциям и редким книгам. До изобретения печатного станка книги переписывались вручную, что делало их очень дорогими и доступными лишь немногим. В таких условиях студенты отправлялись в другие учебные заведения, чтобы услышать лекции от различных преподавателей и познакомиться с литературой, отсутствующей в их библиотеках. Практика проведения лекций возникла именно из-за нехватки книг: преподаватели зачитывали тексты вслух, поднимали актуальные вопросы и организовывали их обсуждение. Это способствовало более глубокому пониманию предмета и расширению кругозора студентов.

Учёба и преподавание в иностранной стране не вызывали особых трудностей, так как обучение велось на едином языке — латинском. В Кембридже и Праге студентов и преподавателей ожидал схожий распорядок: утренние лекции, посвящённые основным темам, и вечерние занятия, на которых повторяли изученное и разбирали сложные моменты. Каждую неделю проводились диспуты — интеллектуальные состязания, способствующие глубокому пониманию материала и развитию критического мышления.

Структура европейских университетов сформировалась в единообразном формате, который включает четыре ключевых факультета: свободных искусств, юридический, медицинский и теологический. Факультет свободных искусств представляет собой базовую основу образования и включает изучение семи «искусств». На первом этапе, известном как тривиум, студенты осваивают грамматику, риторику и диалектику. Затем они переходят к квадривиум, где изучают арифметику, геометрию, астрономию и музыку. По завершении курса тривиума студенты получают степень бакалавра искусств, а после завершения квадривиума — степень магистра искусств. Достигнув этих образовательных уровней, выпускники могут продолжить обучение на юридическом, медицинском или теологическом факультете. По окончании этих программ им присваиваются степени магистра и доктора наук по соответствующей специальности. Этот традиционный подход к высшему образованию в Европе продолжает влиять на современные университетские системы, обеспечивая студентов необходимыми знаниями и навыками для успешной карьеры.

До внедрения единой Болонской системы в ряде европейских стран, таких как Франция и Швейцария, существовала академическая степень лиценциата. Эта степень занимала промежуточное положение между бакалавриатом и докторской степенью и предоставляла право на преподавание. Лиценциат стал важным этапом в образовательной системе, обеспечивая студентам дополнительные возможности для дальнейшего обучения и профессиональной деятельности.

Богословский факультет традиционно считался самым сложным в учебных заведениях, в то время как юридический факультет пользовался наибольшей популярностью благодаря обширным карьерным возможностям в светской сфере. Со временем факультет свободных искусств преобразовался в философский, что отразило изменения в образовательных ценностях и потребностях общества.

Читайте также:

Книжная полка представляет сборник статей «Образовательная модель свободных искусств и наук». Этот труд посвящен актуальным вопросам и концепциям, связанным с развитием образовательных программ в области свободных искусств и наук. В сборнике представлены исследования, анализирующие подходы к обучению и воспитанию, а также практические рекомендации для образовательных учреждений. Авторы рассматривают различные аспекты интеграции гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, подчеркивая важность междисциплинарного подхода в современном образовании. Сборник будет полезен педагогам, исследователям и всем заинтересованным в развитии образовательных инициатив.

Новая модель университетов в эпоху Возрождения и Просвещения

С XIV–XV веков развитие университетов столкнулось с серьезными препятствиями. В условиях доминирования схоластики наука не могла полноценно развиваться. Клирики были поглощены бесконечным анализом метафизических вопросов и цитированием авторитетов, что мешало прогрессу. Они пренебрегали передовыми гуманистическими мыслями и опытом практиков своего времени, просто потому что те не входили в университетскую среду. Это сопротивление новаторству замедляло научный прогресс и ограничивало возможности для развития знаний.

Университеты утратили свою способность воспроизводить выдающихся мыслителей и зачастую стали препятствием для распространения новых знаний. В некоторых странах начали формироваться национальные академии, что привело к перемещению центров научных исследований в эти новые учреждения.

С усилением центральной власти университеты утратили свою независимость и корпоративную культуру, став всё более элитарными учреждениями. Академические степени часто стали присваиваться не за научные достижения, а за принадлежность к высшему сословию. Кафедры передавались по наследству, и выпускникам из простых слоёв стало значительно труднее найти применение своему образованию. Универсальная латынь была заменена на преподавание на национальных языках, что сократило возможности для студентов учиться за границей. Этим процессом университеты теряли свою изначальную цель — быть местом свободного обмена знаниями и культурой.

В начале XIX века, в результате кризиса, начали формироваться две основные модели университета: французская, известная как бонапартовская, и немецкая, называемая гумбольдтовской. Кроме них, также имели место другие модели, такие как английская и австрийская. Эти академические подходы значительно повлияли на развитие высшего образования и определили многие аспекты образовательных систем в разных странах.

Университетская система, возникшая после Великой французской революции (1789–1799), была сформирована в период правления Наполеона Бонапарта. Эта система характеризовалась строгим государственным контролем над учебными программами, процессом присвоения научных степеней и жизнью студентов. Императорский университет объединил все учебные заведения страны, создавая единую систему подготовки кадров в интересах государства. Получение высшей степени напрямую влияло на возможность назначения на государственные должности. Такая модель высшего образования во Франции сохранялась до второй половины XIX века, что свидетельствует о значительной роли государства в формировании образовательной среды того времени.

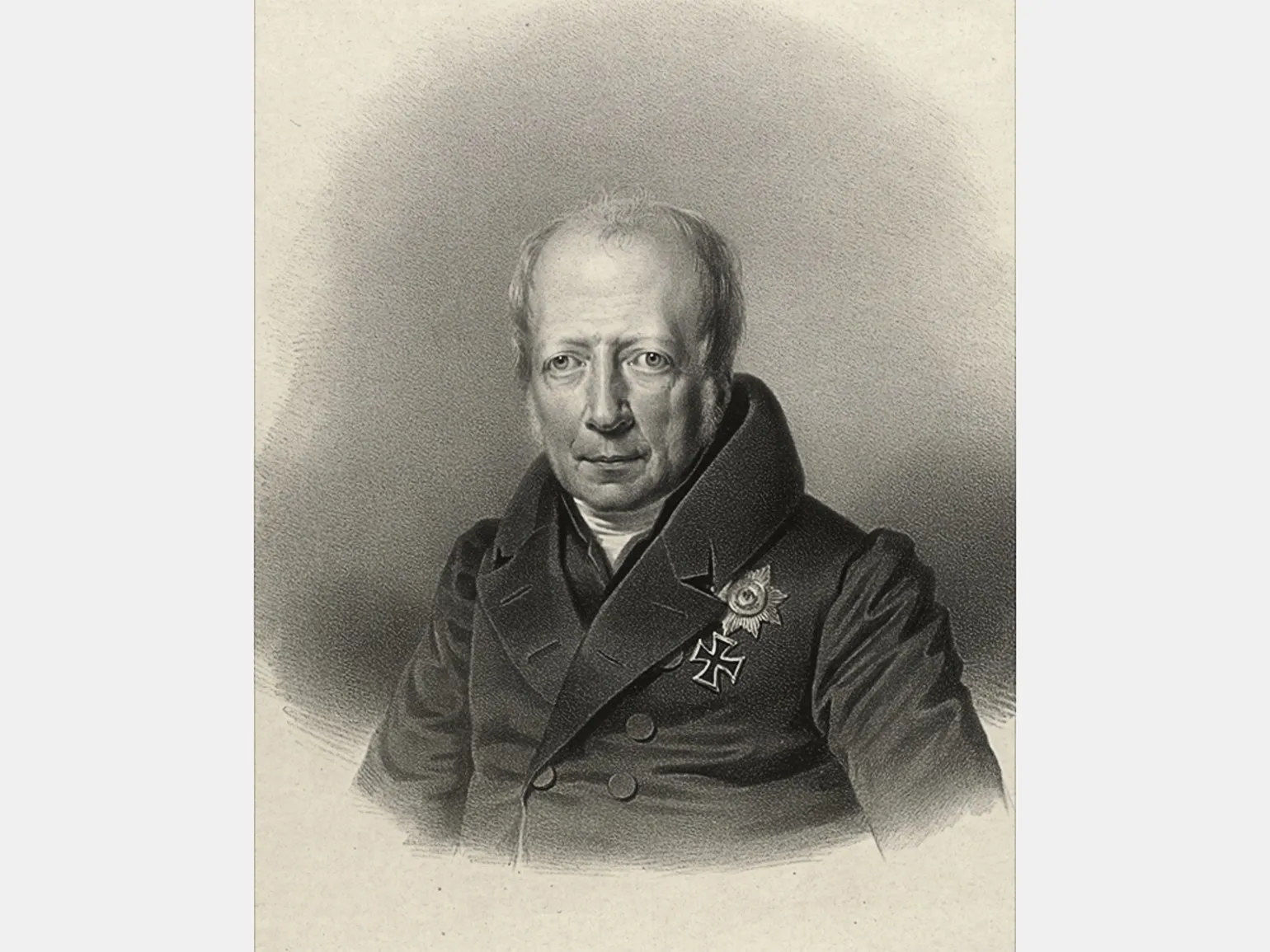

Немецкая модель образования стала более популярной и доминирующей на Западе. Её основателем считается немецкий учёный и языковед Вильгельм фон Гумбольдт, который возглавлял отдел образования в Министерстве внутренних дел. В 1809 году он основал Берлинский университет, где стремился реализовать свои идеи о системе образования. Однако существует мнение, что Гумбольдт лишь обобщил и систематизировал уже существующие концепции академической культуры, которые активно развивались в немецких университетах, таких как Гёттингенский, и находили отражение в философских взглядах того времени.

Университетская модель Гумбольдта основывается на принципе единства преподавания и научных исследований. Идеолог этой модели подчеркивает, что настоящее образование возможно только в контексте творческого взаимодействия с наукой. Преподаватель не должен лишь передавать существующие знания, но и активно участвовать в создании новых вместе со студентами. Гумбольдт подчеркивал необходимость открытия университетов для не только учёных-исследователей, но и для новых дисциплин, охватывающих как естественные, так и гуманитарные науки, акцентируя внимание на важности философии в образовательном процессе. Эта модель образования способствует развитию критического мышления и исследовательских навыков у студентов, что делает её актуальной и в современном образовательном контексте.

Гумбольдт выступал против чисто прикладного подхода к образованию, характерного для французской модели, которая рассматривала высшие учебные заведения лишь как фабрики по подготовке будущих чиновников. Он считал, что университеты должны не только удовлетворять потребности государства, готовя специалистов и способствуя развитию национальной культуры, но и создавать условия для развития фундаментальной науки, свободной от утилитарных целей. Таким образом, он предлагал компромиссную модель образования, в которой гармонично сочетались бы практические и теоретические аспекты, что обеспечивало бы полноценное развитие личности и общества в целом.

Гумбольдт осознавал, что академические свободы являются основой для полноценной научной деятельности, и именно государство должно обеспечивать их защиту. Этот принцип оказал значительное влияние не только на управление университетами, но и на методы преподавания. В управлении необходимо было найти баланс: государство финансирует и контролирует университеты, включая назначение профессоров, однако внутри учебного заведения должны действовать принципы самоуправления. Профессора и доценты имеют возможность самостоятельно определять темы, цели и задачи своих курсов, а студенты могут выбирать дисциплины и преподавателей, не следуя обязательному учебному плану. Эти свободы основаны на взаимном участии профессоров и студентов в научном процессе, что способствует более глубокому пониманию и развитию знаний.

Такой подход возможен только при наличии у студентов прочной базы знаний. В связи с этим Гумбольдт выдвинул предложение о реформировании гимназий с целью повышения качества фундаментального образования. Поступление в университеты должно быть доступно лишь тем, кто успешно сдал выпускной экзамен в гимназии. Это обеспечит высокий уровень подготовки абитуриентов и повысит качество высшего образования.

Идеальная гумбольдтовская модель университета в чистом виде практически никогда не существовала, даже в Берлинском университете. Однако она оказала значительное влияние на восприятие роли университета и его миссии. Гумбольдтовская концепция акцентировала внимание на свободе научного поиска и важности взаимосвязи между обучением и исследованиями. Это видение университета как центра знаний и интеллектуального развития продолжает формировать современные образовательные системы и их подходы к обучению. Таким образом, несмотря на отсутствие идеала, гумбольдтовская модель остаётся важным ориентиром для понимания университетской культуры и её задач.

Средневековые университеты в разных странах имели схожую структуру и организацию. Однако к XVII–XIX векам учебные заведения в различных государствах начали приобретать уникальные черты, отражающие особенности каждой страны. Тем не менее, между ними сохранялись общие элементы, что свидетельствует о влиянии исторических традиций и образовательных практик.

Французские и немецкие университеты были упомянуты ранее, однако университеты Англии имеют уникальную особенность. С момента Средневековья они сохранили формат самоуправляемых, независимых от государства корпораций. В отличие от учебных заведений других стран Европы, эти университеты изначально не ставили своей целью развитие науки, а скорее сосредотачивались на воспитании знати. Образование в британских университетах стало привилегией для избранных, и в самых престижных заведениях обучались лишь представители самых знатных фамилий. Таким образом, английские университеты играли важную роль в формировании элиты общества, что существенно отличает их от других образовательных систем в Европе.

Университеты Австрийской империи находились под полным контролем государства и цензуры католической церкви. Академические свободы были лишь мечтой, так как правительство определяло содержание и методы преподавания. Образовательная система сохраняла средневековые традиции, начиная с обязательного философского факультета, который служил подготовительным этапом, а затем следовали факультеты богословия, юриспруденции или медицины. Эта структура ограничивала развитие университетов и не способствовала свободе научного поиска.

Австрийские университеты в дальнейшем ощутили влияние своих немецких соседей. Это влияние затронуло как академические традиции, так и образовательные программы, что способствовало углублению сотрудничества между учебными заведениями двух стран. В результате австрийские университеты стали более открытыми для новых идей и методов обучения, что положительно сказалось на качестве образования.

Как университеты появились в России

В средневековой России отсутствовали университеты. Первые высшие учебные заведения начали появляться только в XVIII–XIX веках, в то время как в Европе университеты уже существовали на протяжении шести-семи столетий и успели пройти через различные кризисы. Этот временной разрыв подчеркивает отставание российской образовательной системы от европейских стандартов и традиций, что оказало значительное влияние на развитие науки и культуры в стране.

Авторы монографии «Университеты в России: как это работает» подчеркивают, что в отличие от европейских стран, российские университеты не возникли естественным образом. Их создание стало результатом инициативы властей, которые стремились развить образовательную систему и повысить уровень науки в стране.

Славяно-греко-латинская академия, открытая в Москве в 1687 году, стала первым высшим учебным заведением в России. В 1701 году Пётр I утвердил её как государственное учреждение. Академия отличалась всесословным характером, что позволило в 1731 году получить образование сыну поморского крестьянина Михаилу Ломоносову. Это событие стало важным шагом к демократизации образования в стране и положило начало традиции обучения для представителей разных слоёв общества.

Студенты в учебных заведениях изучали латынь и греческий язык, а также такие дисциплины, как грамматика, поэтика, риторика, логика и физика. В высших учебных заведениях акцент делался на философию и богословие, что способствовало формированию глубоких знаний и критического мышления. Эти предметы играли ключевую роль в образовательной системе, обеспечивая студентов необходимыми навыками для дальнейшего обучения и профессиональной деятельности.

В 1724 году Пётр I основал Санкт-Петербургскую академию наук, которая включала гимназию и университет для подготовки молодых ученых. Преподавателей пригласили из Германии, и среди первых студентов оказалось всего восемь человек. В период с 1726 по 1733 годы число учащихся увеличилось лишь до 40 человек. Академия стала важным центром образования и науки в России, способствуя развитию отечественного научного сообщества и подготовке квалифицированных кадров.

Причиной такого отношения к обучению, вероятно, было отсутствие осознания его практической ценности. Например, получение высшего образования не обеспечивало карьерного роста по Табели о рангах. Кроме того, стремление к научным достижениям, как главный мотиватор, не было характерно для большинства людей того времени.

Для пополнения рядов в университете при Академии наук лучшие ученики из Славяно-греко-латинской академии и духовных учебных заведений начали переводиться в учебное заведение. Среди этих талантливых студентов оказался Михаил Ломоносов, который продолжил своё образование в Санкт-Петербурге.

Академический университет не оправдал ожиданий и был закрыт в 1766 году. В последующем университеты стали создаваться независимо от Академии наук, находясь под контролем Министерства просвещения. Это изменение ознаменовало новый этап в высшем образовании, где акцент сместился на более практическое и доступное обучение.

Читать также:

Княгиня Дашкова: путь к директору Академии наук

Княгиня Екатерина Дашкова, значимая фигура в российской истории, оставила заметный след в развитии науки и культуры. Она стала первой женщиной, возглавившей Российскую академию наук, что стало важным этапом не только для неё, но и для всего общества. Дашкова проявила выдающиеся организаторские способности и стремление к просвещению, что позволило ей успешно руководить академией в сложные времена.

Её деятельность в Академии наук была направлена на поддержку ученых и развитие научных исследований. Княгиня активно содействовала переводу и публикации научных трудов, а также привлекала иностранных специалистов для сотрудничества. Благодаря её усилиям, академия стала центром науки и образования в России.

Княгиня Дашкова также известна своими реформами, которые способствовали повышению статуса и авторитета Академии наук. Её личные связи и влияние в высших кругах общества позволили ей осуществить множество инициатив, направленных на развитие научного сообщества.

Таким образом, история княгини Дашковой — это не только рассказ о её личных достижениях, но и важная глава в истории российской науки, которая вдохновляет будущие поколения на путь к знаниям и открытиям.

Московский университет, основанный в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной, является первым полноценным университетом в России. В начале своего существования он столкнулся с нехваткой студентов, поэтому первых преподавателей приглашали из-за границы. Эта ситуация была столь критичной, что профессора иногда проводили лекции друг другу в отсутствие студентов. Московский университет сыграл ключевую роль в развитии высшего образования в России и стал основой для создания многих других учебных заведений.

К началу XX века в Российской империи функционировало 11 университетов, большинство из которых было основано в XIX веке. В это время также начали открываться высшие учебные заведения, специализирующиеся на профессиональной подготовке, такие как медицинские, педагогические и политехнические институты, а также негосударственные вузы. В общей сложности их количество приближалось к ста. С увеличением числа желающих получить высшее образование наблюдалась тенденция к выбору прикладных специальностей. Наиболее востребованным был юридический факультет, который открывал широкие перспективы для карьеры в государственной службе. В то же время историко-филологические факультеты сталкивались с нехваткой абитуриентов и использовали различные стимулы для привлечения студентов.

В дореволюционной России термин «университет» использовался исключительно для обозначения императорских высших учебных заведений, которые находились под контролем Министерства народного просвещения. Эти учебные заведения играли ключевую роль в образовательной системе страны, обеспечивая доступ к знаниям и научным исследованиям.

Российские университеты изначально заимствовали организационные структуры средневековых немецких учебных заведений. С начала XIX века они начали адаптироваться к гумбольдтовской модели образования. Тем не менее, вскоре российские вузы начали формировать уникальные характеристики, которые отличают их от западных аналогов. Эти изменения способствовали развитию системы высшего образования в России и отражали культурные и социальные реалии страны.

Для повышения видимости вашего контента в поисковых системах и улучшения его структуры, важно уделить внимание ключевым словам и фразам, связанным с темой. Хорошо оптимизированный текст не только привлекает внимание пользователей, но и способствует лучшему ранжированию в поисковых системах.

Не забывайте о важности внутренней перелинковки. Используйте ссылки на другие страницы вашего сайта, чтобы увеличить время пребывания пользователей и улучшить навигацию. Это создаст дополнительные возможности для взаимодействия с вашим контентом.

Важно также учитывать, что качество текста имеет первостепенное значение. Убедитесь, что ваш контент информативен, полезен и отвечает на вопросы, которые могут возникнуть у ваших читателей. Используйте простые и понятные формулировки, чтобы сделать информацию доступной для широкой аудитории.

Регулярно обновляйте свои статьи, добавляя свежие данные и актуальные факты. Это поможет поддерживать интерес к вашему контенту и улучшит его позиции в поисковых системах.

Подводя итог, создавайте качественный и уникальный контент, используйте ключевые слова, заботьтесь о внутренней перелинковке и следите за актуальностью информации. Такие действия существенно повлияют на успех вашего сайта в сети.

Задолго до введения ЕГЭ, экзамены для поступления в университеты царской России имели свои особенности и традиции. В то время система образования отличалась от современной, и экзамены проводились в различных формах, включая устные и письменные испытания. Абитуриенты должны были продемонстрировать знания по нескольким предметам, таким как математика, литература и иностранные языки.

Экзаменационные комиссии состояли из преподавателей, которые оценивали не только знания, но и способность студентов мыслить критически. Процесс поступления был строгим и конкурентным, что обязывало абитуриентов тщательно готовиться. Важно отметить, что экзамены не только проверяли знания, но и формировали будущих специалистов, способных внести вклад в развитие науки и культуры страны.

Таким образом, экзамены в царской России служили важной вехой в образовательной системе и оказали влияние на дальнейшее развитие университетского образования в стране.

Как строился контроль над университетами в России

Российские университеты изначально отличались ограниченными академическими свободами и воспринимались как корпоративные структуры. Их создание происходило по инициативе и за счет государства, в отличие от первых европейских университетов, которые формировались самостоятельно на протяжении нескольких веков. Государство контролировало деятельность вузов, устанавливая типовые уставы, которые были приняты в 1804, 1835, 1863 и 1884 годах. Эти документы определяли структуру и функции образовательных учреждений, что значительно влияло на их развитие и академическую автономию.

Первые университеты в России возникли не столько из-за необходимости общества, сколько по инициативе государства. Их создание не было вызвано культурным развитием или ростом общественного самосознания. Университеты служили интересам государства и стали важным инструментом в его политике и управлении.

Николай Загоскин является выдающимся историком, чьи исследования освещают важные аспекты российской истории. Его работы часто цитируются в научных изданиях, таких как книга Я. И. Кузьминова и М. М. Юдкевича «Университеты в России: как это работает». Эти источники подчеркивают значимость его вклада в изучение образовательной системы и роли университетов в развитии общества. Загоскин анализирует не только исторический контекст, но и современные тенденции, что делает его исследования актуальными для понимания текущих изменений в российском образовательном ландшафте.

Уставы университетов различных эпох и правителей неоднократно изменяли баланс академических свобод. В разные годы происходили как ограничения, так и их расширения, что свидетельствует о признании важности определенной степени академической независимости. Например, устав, утвержденный в 1835 году при Николае I, существенно сузил возможности преподавателей и студентов в осуществлении образовательного процесса. В противоположность ему, устав, созданный в 1863 году при Александре II, значительно расширил эти свободы и стал известен как самый либеральный в истории российских университетов. Эти изменения подчеркивают динамику отношения властей к образованию и его роли в обществе.

Государственный контроль над высшим образованием в России на протяжении XIX века усиливался. Устав 1804 года предоставлял профессорам возможность самостоятельно разрабатывать учебные программы, а студентам — относительно свободно выбирать дисциплины. Однако в 1819 году была введена курсовая система, которая ограничила эту свободу. В рамках новой системы был установлен обязательный набор предметов для каждого курса, что обязывало преподавателей следовать заранее утвержденным планам, одобренным министром народного просвещения. В результате студенты утратили возможность свободного выбора дисциплин, что негативно сказалось на гибкости образовательного процесса.

Жёсткость правил в образовании часто компенсируется их необязательностью в исполнении. На практике программы одних и тех же курсов в разных университетах могут существенно различаться. Профессора имеют возможность свободно подходить к содержанию своих учебных курсов, что иногда приводит к проблемам на экзаменах. В результате студенты могут столкнуться с непредсказуемыми требованиями и критериями оценивания, что затрудняет процесс подготовки и усвоения материала.

Последний имперский устав 1884 года значительно сократил автономию российских вузов. Университетская корпорация утратила право самостоятельно избирать профессоров, поскольку назначение стало зависеть от Министерства народного просвещения. Кандидатуры, предложенные университетской коллегией, теперь также должны были утверждаться этим министерством. Учебные программы в вузах должны были разрабатываться в соответствии с рекомендациями, после чего их окончательное утверждение также зависело от министра образования. В результате российские университеты утратили свою индивидуальность и стали напоминать не гумбольдтовские, а бонапартовские учреждения.

Читайте также:

В Российской империи студенты были обязаны соблюдать ряд правил, направленных на поддержание порядка и дисциплины в учебных заведениях. Основными требованиями были посещение занятий, выполнение учебных заданий и соблюдение внутреннего распорядка. Контроль за соблюдением этих правил осуществляли преподаватели, деканы и специальные университетские комиссии. Нарушение установленных норм могло привести к дисциплинарным мерам, вплоть до отчисления. Важно отметить, что эти правила не только обеспечивали учебный процесс, но и способствовали формированию нравственных и этических стандартов среди студентов. Таким образом, соблюдение правил стало неотъемлемой частью образовательного процесса в Российской империи.

Студент рассматривался как потенциальный работник государственного аппарата. С момента принятия устава 1804 года получение диплома стало неотъемлемой частью системы государственных должностей. По окончании университета выпускник получал соответствующий чин согласно Табели о рангах: X класс (коллежский секретарь) для кандидатов и IX класс (титулярный советник) для магистров. Кроме того, студенты, обучавшиеся за счет государства, были обязаны отработать определённый срок на государственной службе, составляющий полтора года за каждый год обучения. Это подчеркивало важность высшего образования в контексте государственной службы и формировало систему обязательств для студентов.

Высшее образование не только способствует повышению социального статуса, но и создает определенные обязательства. Получение диплома открывает двери к новым возможностям в карьере и улучшает шансы на успешное трудоустройство. Однако с этим статусом приходят и требования, связанные с профессиональной деятельностью, которые необходимо выполнять для поддержания и укрепления достигнутого положения. Таким образом, высшее образование становится не только инструментом для достижения успеха, но и фактором, требующим ответственности и самодисциплины.

Преподаватели университетов получали различные чины и привилегии в зависимости от своих профессиональных достижений. До 1845 года ученые, обладающие докторской степенью, становились коллежскими асессорами, что автоматически предоставляло им статус потомственных дворян, независимо от их происхождения. Эта система способствовала повышению статуса научной деятельности и привлекала внимание к роли образования в обществе.

Университеты в России и Европе были созданы с различными подходами, что приводит к заметным отличиям в образовательной системе. Кандидат философских наук Рустем Вахитов подчеркивает, что основное различие заключается в отношении к знаниям. На Западе существует динамичный обмен знаниями между преподавателями и студентами, в то время как в России знания воспринимаются как ресурс, контролируемый государством. Эта разница в подходах формирует разные типы личностей у выпускников: в российских вузах преобладает коллективистский тип, подчиняющийся большинству, тогда как в западных университетах формируются инициативные индивидуалисты. Таким образом, образовательные традиции двух регионов оказывают значительное влияние на личностное развитие студентов и их последующую адаптацию в обществе.

Вопрос о том, так это или нет, более актуален для социологов, чем для историков. Тем не менее, исторические особенности развития университетов имеют важное значение и заслуживают внимания. Университеты формировались под влиянием различных социальных, культурных и экономических факторов, что определяло их структуру и функции на протяжении веков. Эти особенности играют ключевую роль в понимании современного образовательного процесса и его эволюции.

Узнайте больше об образовании, подписавшись на наш телеграм-канал. Здесь вы найдете актуальные новости, полезные советы и интересные факты о различных аспектах образовательного процесса. Не упустите возможность быть в курсе последних трендов в сфере образования.

Основные источники информации играют ключевую роль в формировании знаний и понимания различных тем. Эти источники могут включать научные исследования, статьи, книги, базы данных и другие ресурсы, которые предоставляют достоверную и актуальную информацию. Использование надежных источников помогает избежать распространения ложной информации и способствует углубленному изучению предмета.

Важность основных источников заключается в их способности предоставлять факты, данные и аналитические материалы, необходимые для обоснованных выводов. При выборе источников следует обращать внимание на их авторитетность, актуальность и репутацию. Это позволяет гарантировать, что полученная информация является качественной и проверенной.

В современных условиях, когда доступ к информации стал более широким, критически важно уметь отличать надежные источники от ненадежных. Это требует навыков критического мышления и внимательного анализа представленных данных. Таким образом, основными источниками информации можно считать не только те, которые доступны в Интернете, но и традиционные печатные издания, которые продолжают оставаться актуальными и ценными.

Понимание и правильное использование основных источников информации способствует не только личному развитию, но и улучшению качества образования в целом.

- Аврус А. И. История российских университетов. — М., 2001.

- Андреев А. Ю. Гумбольдтовская модель классического немецкого университета // Новая и новейшая история. — 2003. — №3.

- Вахитов Р. Р. Высшее образование в России: образовательный раздаток // Философско-литературный журнал «Логос».

- Душенко К. В., Вахитов Р. Судьбы университета в России: имперский, советский и постсоветский раздаточный мультиинститут // Вестник культурологии.

- Комлева Ю. Е. Европейские университеты в раннее Новое время (1500–1800). — Екатеринбург, 2013.

- Кузьминов Я. И., Юдкевич М. М. Университеты в России: как это работает. — М., 2021.

- Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: время, труд и культура Запада. — 2000.

- Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века. — СПб, 2003.

- Липатникова Г. И. Документы по истории университетов Европы XII–XV вв. — Воронеж, 1973.

- Мирошникова О. Х. Становление языковой инфраструктуры европейского университета. — Ростов н/Д, 2014.

- Налетова И. В. Университет Гумбольдта в динамике развития университетского образования // Вестник ТГУ. — 2010. — № 9 (89).

- Новиков М. В., Перфилова Т. Б. Университетский устав 1884 года: иллюзия академической свободы (часть I) // Ярославский педагогический вестник.

- Уваров П. Ю. Университет / Словарь средневековой культуры под ред. А. Я. Гуревича. — М., 2003.

- Шушляева О. Н. Развитие идеи классического университета в концепциях немецких учёных // Культурология. — 2008. — №1 (67).

Методист образовательных программ

Вы с нуля пройдёте полный цикл создания образовательного продукта. Научитесь проектировать учебные программы для онлайн- и офлайн-курсов. Станете универсальным специалистом — сможете запустить свой проект или устроиться методистом в крупную компанию.

Узнать подробнее