Нейронауки об образовании для «чайников» / Skillbox Media

Современные методы исследований мозга позволяют буквально заглянуть в голову каждому ученику. Разбираемся, нужно ли это преподавателям.

Содержание:

Научитесь: Методист образовательных программ

Узнать большеВ Высшей школе экономики начался регулярный семинар, посвященный междисциплинарному направлению «Нейронауки об образовании». Каждые три недели исследователи будут обсуждать актуальные открытия и проблемы, связанные с этой развивающейся научной областью. Семинар предоставляет платформу для обмена знаниями и идеями, способствуя углубленному пониманию влияния нейронаук на образовательные процессы и методики. Участие в семинаре позволит исследователям расширить свои горизонты и внести вклад в развитие нейропедагогики.

На встречах собираются не только ученые и студенты, стремящиеся к научной карьере, но и преподаватели высших учебных заведений, школьные учителя и другие специалисты в данной области. В этом репортаже вы познакомитесь с основными аспектами, которые обсуждаются на таких мероприятиях, а также узнаете о важности участия различных профессионалов в научных дискуссиях и обмене опытом.

- что это за область — нейронауки об образовании;

- какие бывают методы изучения мозга;

- чем нейронауки могут быть полезны школам и вузам;

- как сблизить науку и практику;

- и зачем педагогам «нейрограмотность».

Что изучают нейронауки об образовании

Регулярный семинар по нейронаукам в образовании (Educational Neuroscience) представляет собой инновационную инициативу в быстро развивающейся области исследования. На открытии семинара научный сотрудник Института образования, психолог Анастасия Петракова, подчеркнула актуальность и значимость данной темы. Нейронауки об образовании исследуют, как когнитивные процессы влияют на обучение и развитие, что может привести к новым подходам в образовательной практике. Такой семинар создаёт платформу для обмена знаниями и опытом среди специалистов, что способствует развитию этой важной области и улучшению качества образования.

По её словам, в настоящее время отсутствует специализированное сообщество, посвящённое нейронаукам в образовании. Существующие специалисты либо исследуют мозг в контексте образовательных процессов, либо являются психологами в области образования, интересующимися функциональными аспектами мозга, либо представляют другие научные дисциплины. Одним из участников семинара стал аспирант департамента психологии ВШЭ Андрей Фабер, который имеет образование медицинского физика.

Что объединяет различных специалистов в области нейронаук и образования? Анастасия Петракова выделила ключевые цели, к которым стремятся исследователи в этой области. Во-первых, они стремятся понять, как работает мозг в контексте обучения и развития. Во-вторых, исследователи направляют свои усилия на разработку эффективных образовательных методик, основанных на научных данных. В-третьих, они анализируют влияние внешних факторов на процесс обучения, включая эмоциональное состояние и социальную среду. Эти цели помогают создать более эффективные образовательные программы и улучшить качество обучения, что в свою очередь способствует развитию как отдельных учеников, так и образовательной системы в целом.

- Во-первых, перенести результаты исследований о нейронных механизмах обучения в образовательную практику. Из исследований методами нейровизуализации (подробнее о них читайте далее) становится известно, какой активностью мозга сопровождаются заучивание новой информации, воспоминания, состояние покоя и другие действия. Возможно, нейронауки об образовании смогут превратить знания о том, как между группами нейронов появляются, крепнут или исчезают связи, в новые подходы к обучению.

- Во-вторых, исследовать, как образование воздействует на нервную систему, в том числе на мозг. Мозг меняется вслед за любым опытом, в том числе образовательным. Каким именно его делает то или иное обучение и к чему это ведёт, ещё только предстоит понять.

- В-третьих, объединить нейронауки, исследования образования и психологию. Многими вопросами, которыми задаются сегодня исследователи в новой области нейронаук об образовании, традиционные образовательные дисциплины занимаются уже давно. И шансы на верные (и полезные на практике) ответы будут выше, если нейроучёные, психологи, педагоги и другие специалисты будут работать вместе или хотя бы учитывать результаты из смежных дисциплин.

Чтение является важной частью нашей жизни и развития. Оно не только обогащает знания, но и способствует улучшению навыков мышления и коммуникации. Регулярное чтение книг, статей и научных работ помогает расширить кругозор и углубить понимание различных тем. Важно выбирать разнообразные жанры и авторов, чтобы получить всестороннее представление о мире. Кроме того, чтение может служить отличным способом расслабления и снятия стресса. Инвестиции в чтение принесут долгосрочные результаты, способствуя личностному и профессиональному росту. Не упустите возможность обогатить свою жизнь через литературу.

Эффективное обучение: 10 принципов от нейробиолога

Исследования в области нейробиологии предоставляют ценные знания о том, как происходит обучение и запоминание информации. Применение этих принципов может значительно повысить эффективность образовательного процесса.

Первый принцип заключается в активном вовлечении учащегося в процесс. Участие в обсуждениях и выполнение практических заданий способствуют лучшему усвоению материала. Второй принцип акцентирует внимание на важности повторения. Регулярное повторение информации позволяет закрепить знания в долговременной памяти.

Третий принцип подразумевает использование различных форматов представления информации. Визуальные, аудиальные и кинестетические способы обучения помогают охватить разные стили восприятия. Четвертый принцип говорит о значении контекста. Связывание нового материала с ранее изученным делает его более запоминаемым.

Пятый принцип заключается в применении метапознания. Учащиеся должны осознавать свои собственные процессы обучения и оценивать их эффективность. Шестой принцип указывает на важность эмоционального вовлечения. Положительные эмоции, связанные с обучением, способствуют лучшему усвоению информации.

Седьмой принцип подчеркивает необходимость устного объяснения изучаемого материала. Обсуждение тем с другими людьми помогает глубже понять и запомнить информацию. Восьмой принцип касается создания условий для самостоятельного поиска решений, что развивает критическое мышление.

Девятый принцип акцентирует внимание на необходимости разнообразия в обучении. Использование различных методов и подходов предотвращает скуку и способствует лучшему усвоению. Наконец, десятый принцип говорит о важности отдыха. Перерывы в обучении помогают мозгу переработать и закрепить информацию.

Следуя этим десяти принципам, можно значительно улучшить процесс обучения и повысить его эффективность.

С помощью каких технологий учёные изучают мозг

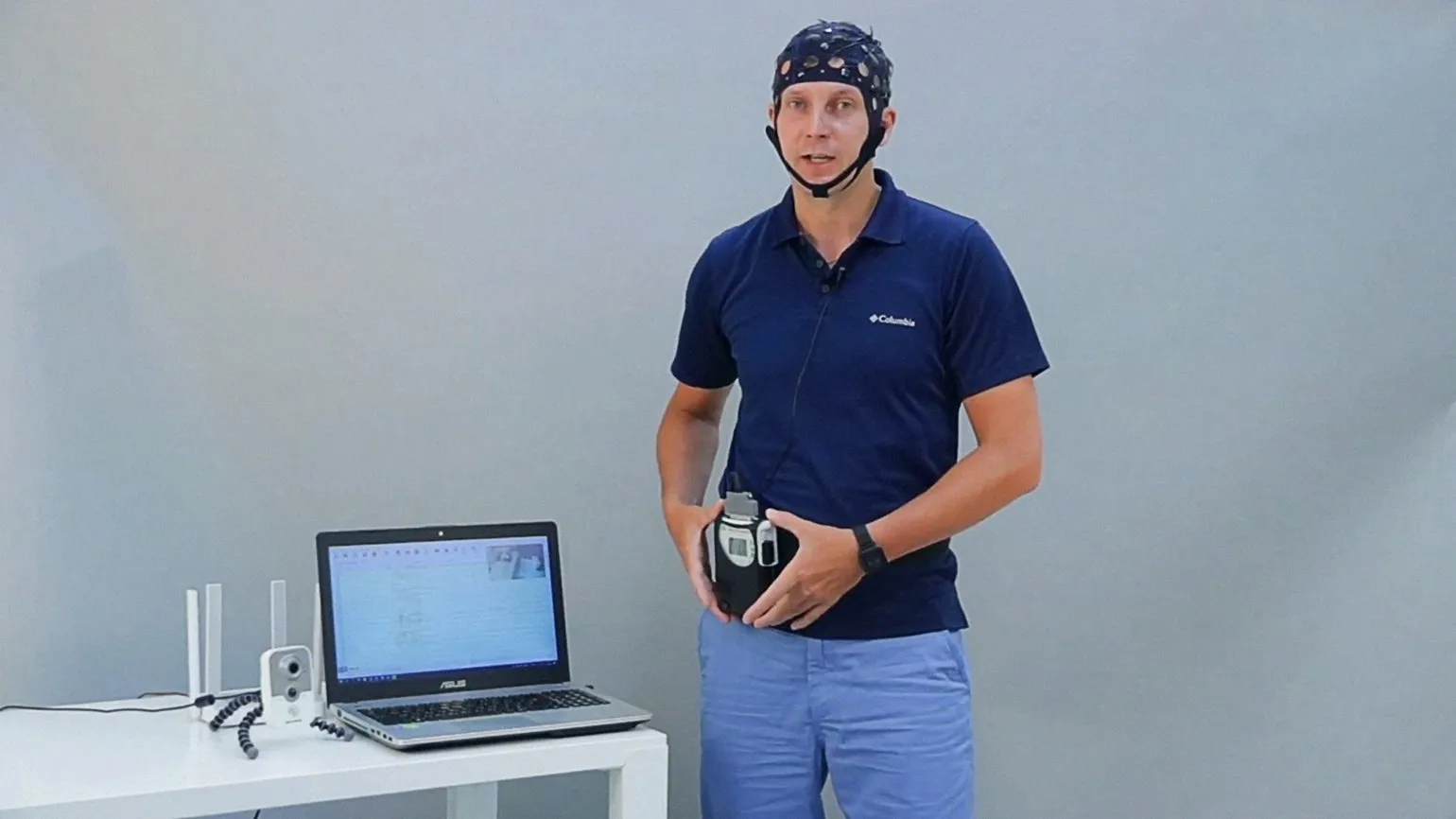

Аспирант и стажёр-исследователь научно-учебной лаборатории нейробиологических основ когнитивного развития ВШЭ Андрей Фабер обсудил, какие методы нейронаук могут быть применены для решения образовательных задач. Эти методы открывают новые горизонты для понимания когнитивных процессов и их влияния на обучение. Исследования в области нейробиологии помогают выявить, как функционирование мозга связано с образовательными методиками, что позволяет оптимизировать процессы обучения и повысить эффективность образовательных программ. Использование данных нейронаук в педагогике способствует созданию более адаптивных и персонализированных подходов к обучению, что в свою очередь приводит к улучшению результатов студентов.

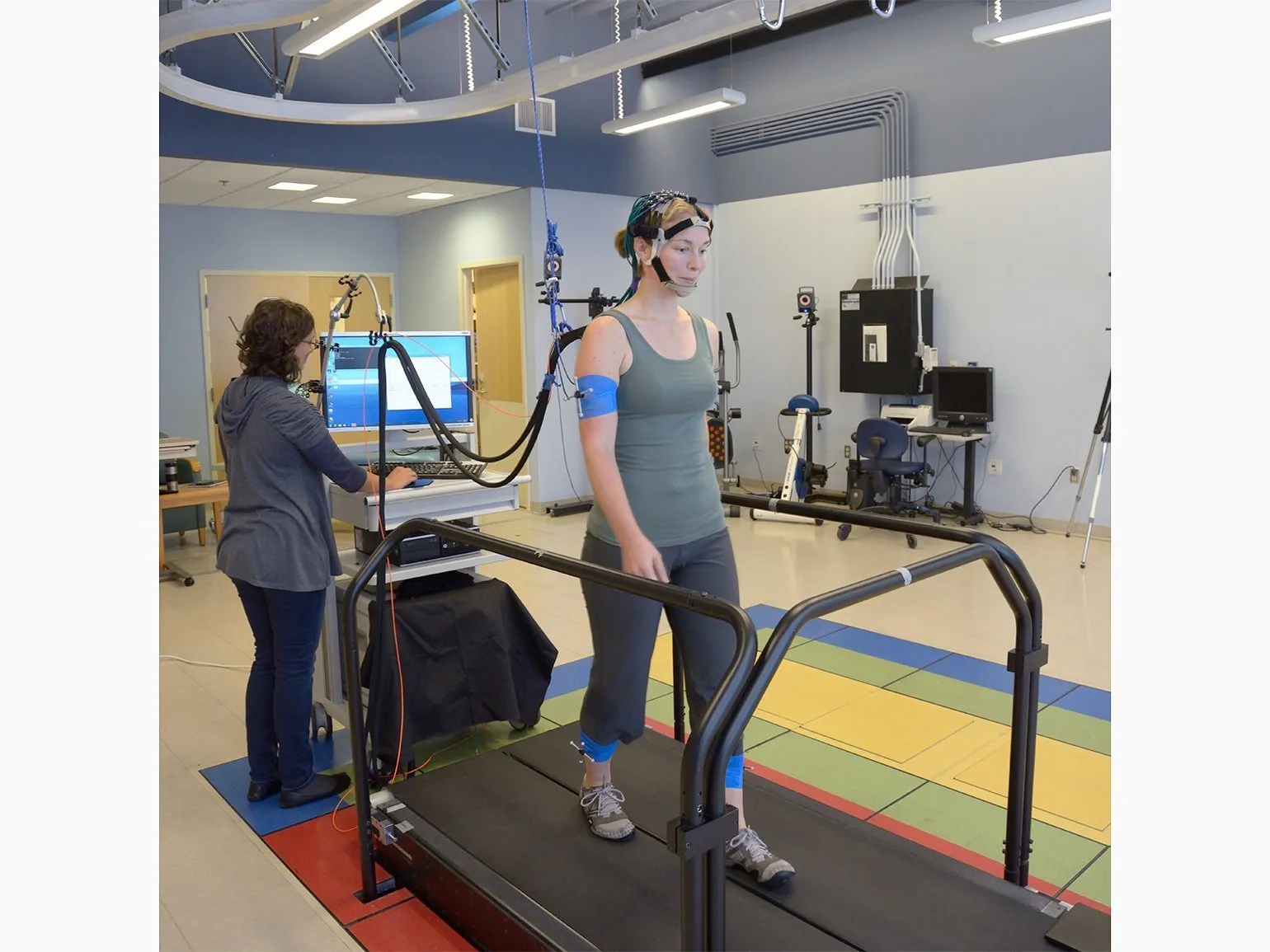

Для исследований в области образования применяются исключительно неинвазивные методы, которые не требуют проникновения в черепную коробку. К счастью, существует множество таких методов, что позволяет эффективно изучать процессы обучения и когнитивные функции без хирургического вмешательства.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) — это метод регистрации электрической активности мозга с использованием электродов, размещённых на коже головы. В последние годы наблюдается значительный прогресс в разработке портативных ЭЭГ-устройств, которые позволяют испытуемым свободно двигаться и вести себя более естественно. Эти устройства оснащены меньшим количеством электродов, что, в свою очередь, может снижать качество получаемых данных по сравнению с традиционными системами ЭЭГ. Портативные ЭЭГ-аппараты находят широкое применение в исследованиях, медицинской практике и нейропсихологии, предоставляя новые возможности для изучения функций мозга в реальных условиях.

Метод позволяет фиксировать изменения в мозге в практически реальном времени, однако обладает ограниченным пространственным разрешением. С помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) можно точно определить момент изменения активности мозга, но лишь приблизительно локализовать его источник. Это делает ЭЭГ полезным инструментом для изучения нейрофизиологических процессов, хотя для более детального картирования активности мозга требуются дополнительные методы.

Метод регистрации магнитного поля, создаваемого электрическими импульсами в мозге, позволяет получать точные данные без необходимости крепления датчиков к голове. Все необходимые сенсоры находятся внутри специального шлема, который надевается на голову испытуемого. Несмотря на высокую точность, данный метод является дорогостоящим, и не каждый исследовательский центр может позволить себе такую аппаратуру. Кроме того, системы магнитной энцефалографии (МЭГ) не подлежат транспортировке, что ограничивает их использование, например, в образовательных учреждениях.

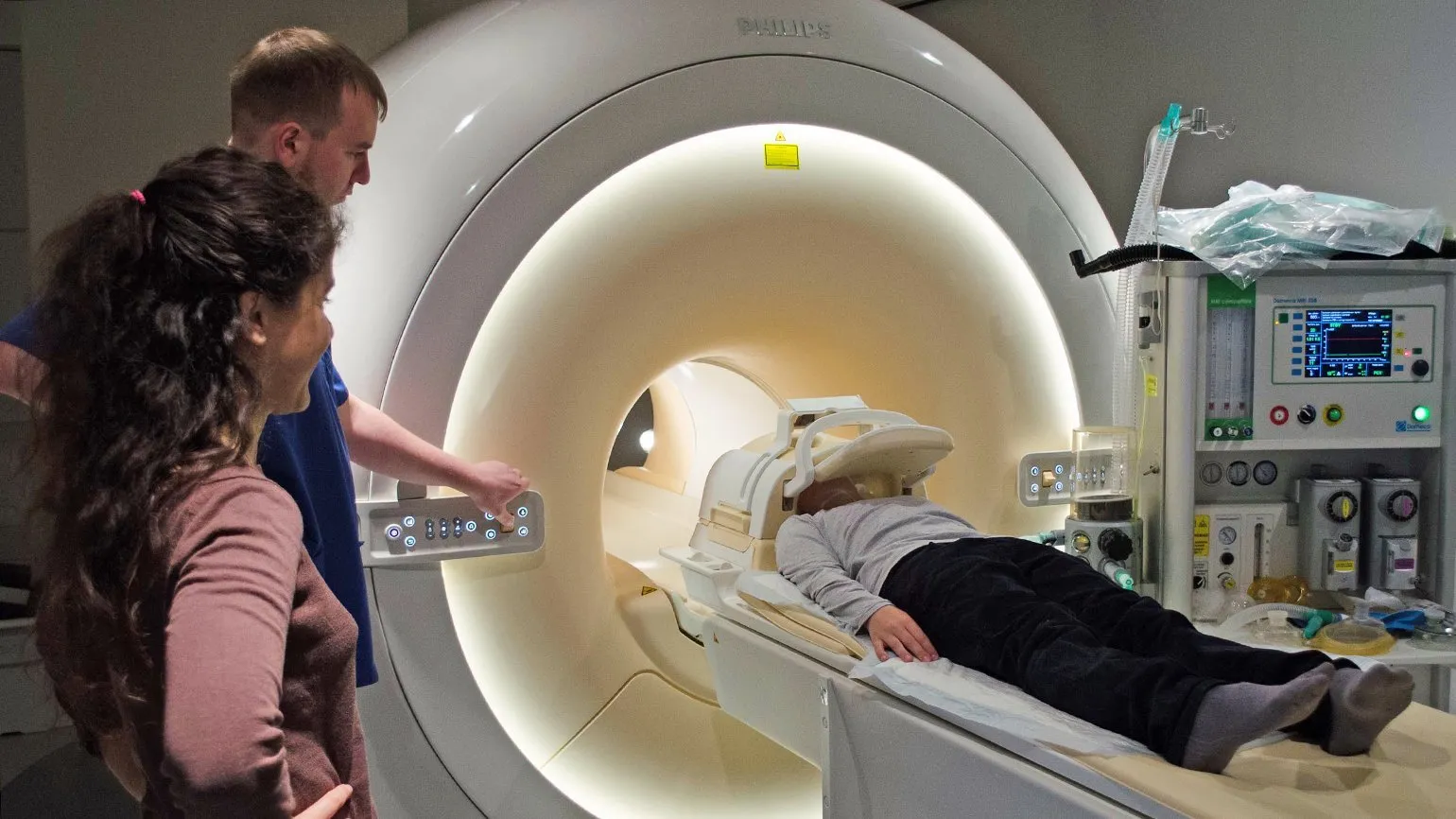

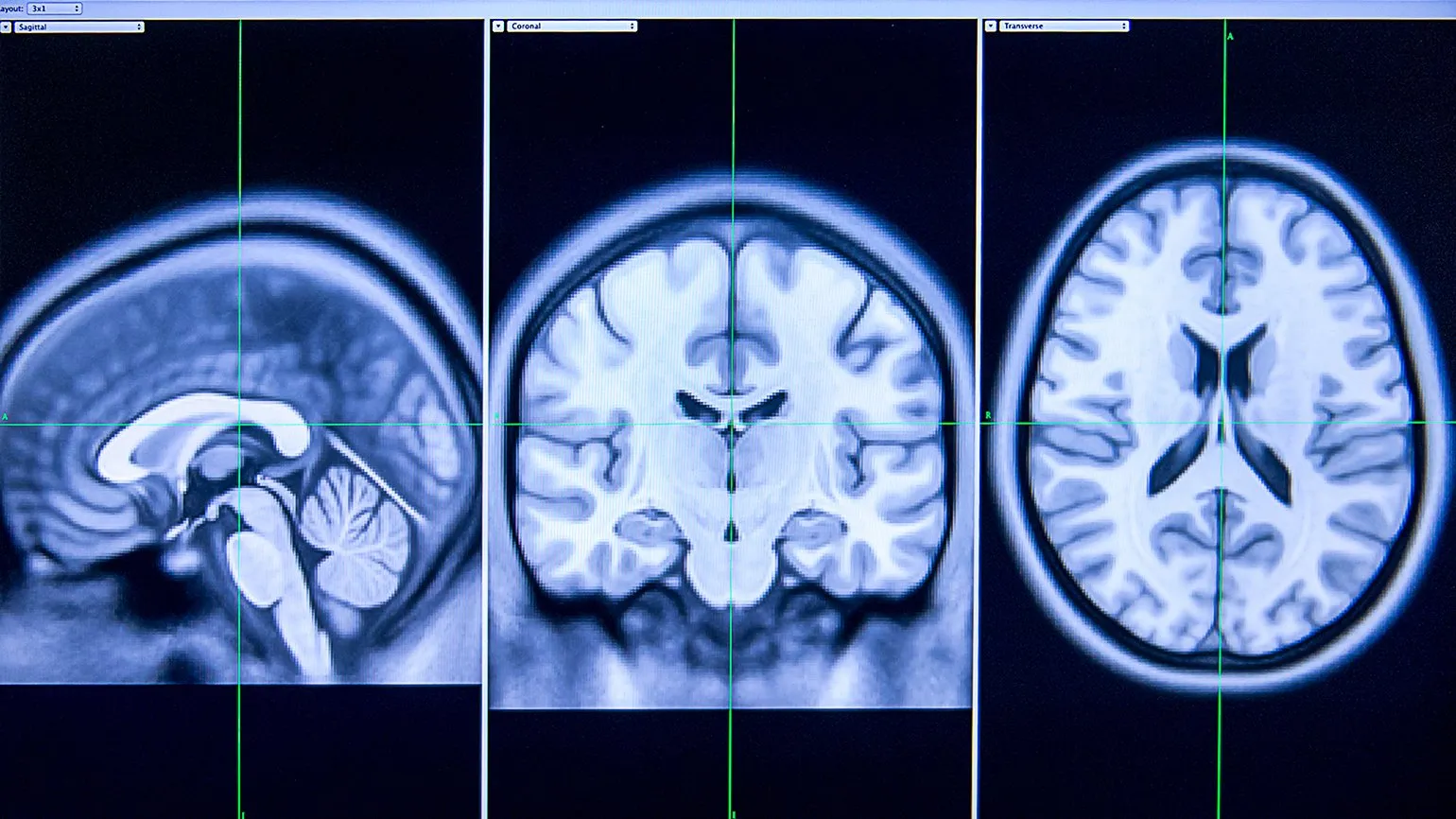

Метод ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) позволяет получать высококачественные изображения внутренних органов. Этот метод основывается на явлении, при котором ядра атомов водорода, находящихся в большом количестве в человеческом теле, в частности в составе воды, возбуждаются электромагнитными волнами безопасной для здоровья частоты. После этого происходит регистрация энергии, выделяемой ядрами, что позволяет создать детальное изображение. ЯМР является важным инструментом в медицинской диагностике, обеспечивая точную визуализацию и диагностику заболеваний.

В образовательных исследованиях важную роль играют различные виды магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозга. Эти методы позволяют глубже понять функциональные и структурные изменения в мозге, что существенно способствует изучению процессов обучения и когнитивного развития. Использование МРТ в образовательных исследованиях помогает выявить, как различные факторы, такие как возраст, уровень образования и окружающая среда, влияют на нейропластичность и когнитивные способности. Благодаря этим технологиям ученые могут анализировать активность различных участков мозга, что открывает новые горизонты в понимании образовательных процессов и разработке эффективных методов обучения.

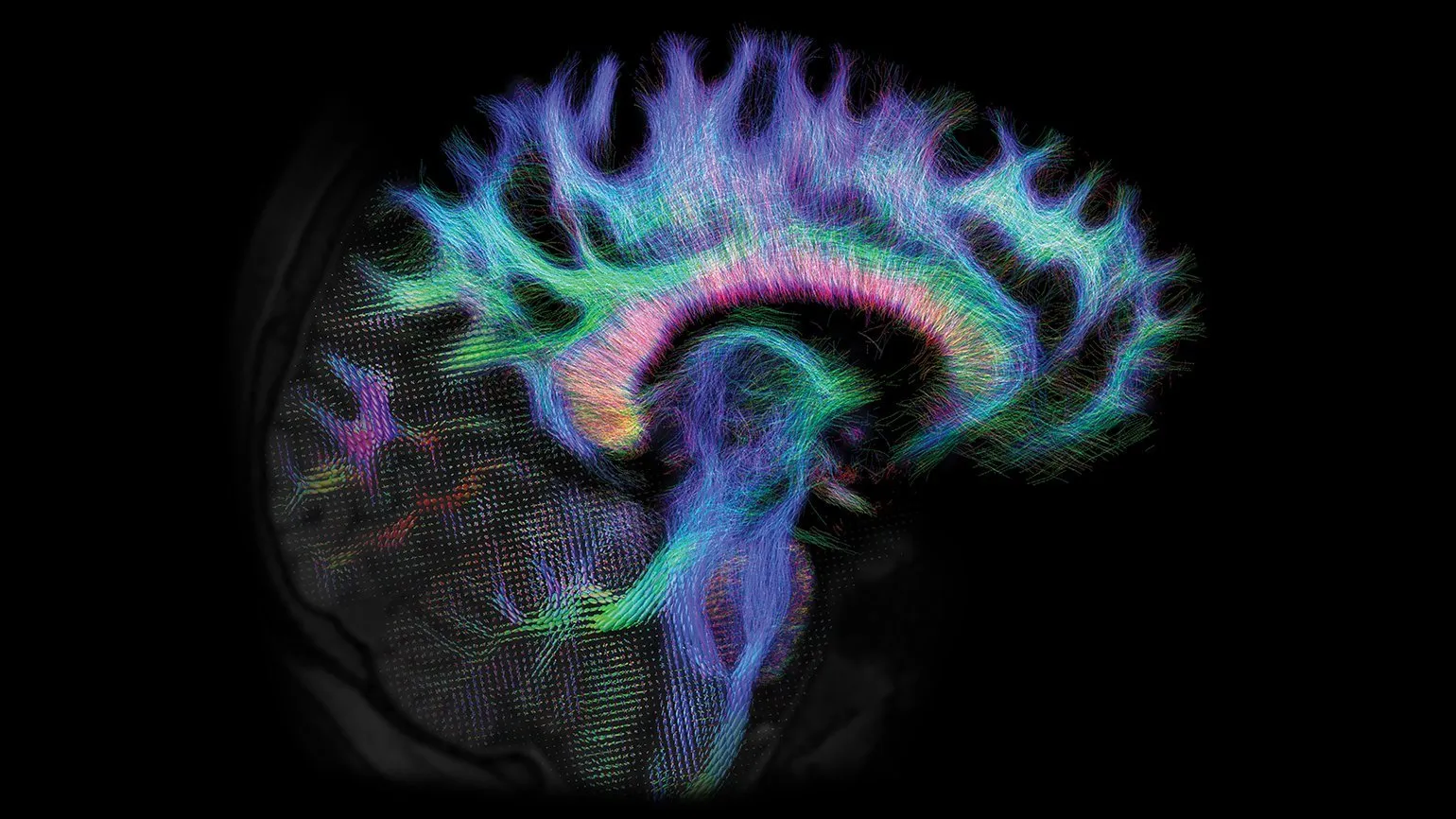

- анатомическая (структурная) — статичные «снимки»;

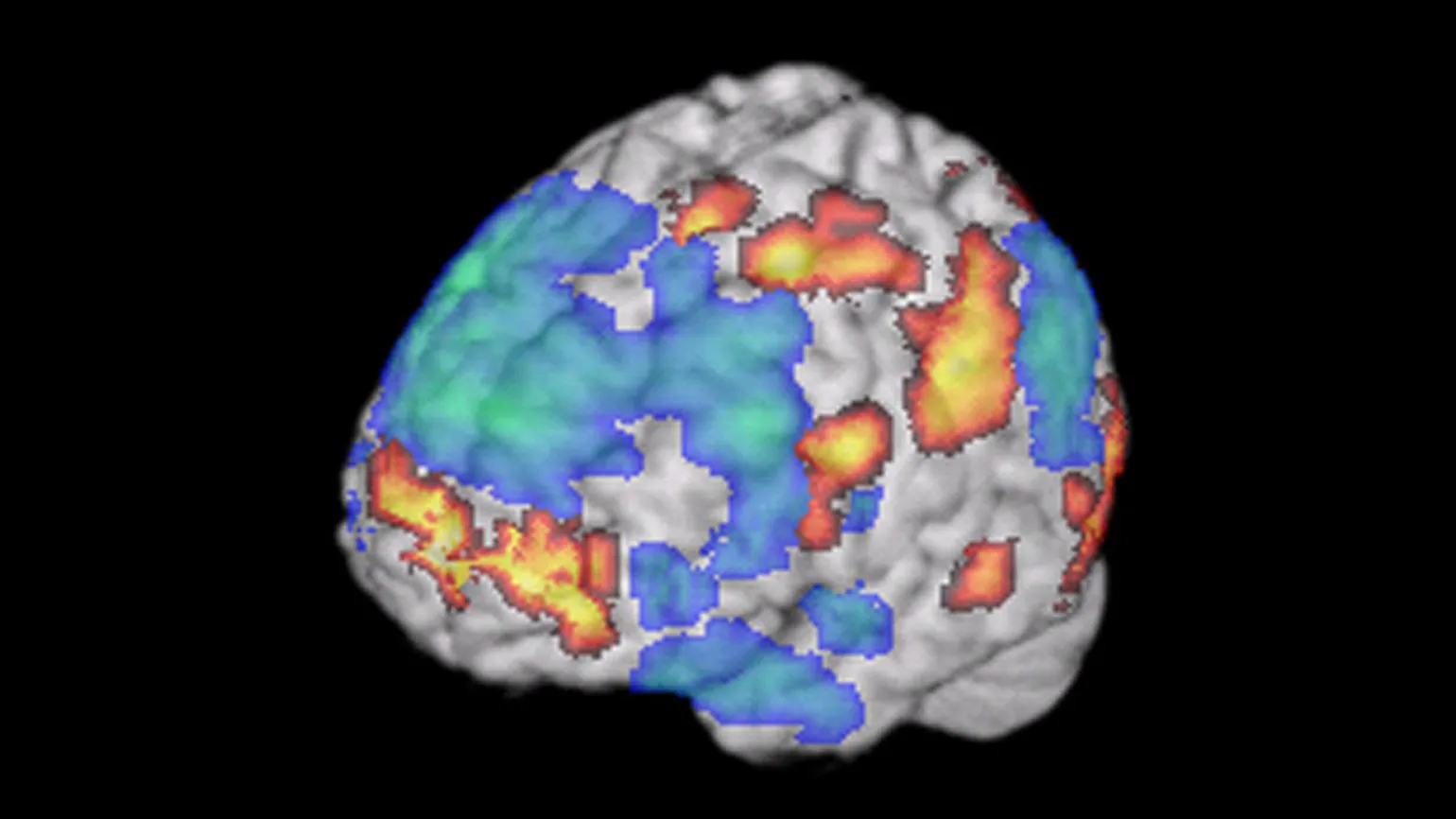

- функциональная — практически «видео», на котором реакции мозга видны в динамике;

- диффузионно-тензорная — визуализация проводящих путей мозга.

Анатомическая магнитно-резонансная томография (МРТ) предоставляет возможность получить подробную информацию о структуре мозга. Этот метод позволяет выявить индивидуальные особенности, которые могут влиять на различия в когнитивных способностях. Использование анатомической МРТ является важным инструментом в нейропсихологии и неврологии, так как помогает исследовать взаимосвязь между анатомическими характеристиками мозга и функциональными показателями когнитивных процессов.

Диффузионно-тензорная магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет визуализировать связи между нейронными группами и оценить силу этих соединений. Этот метод представляет собой важный инструмент в нейровизуализации, позволяя исследовать структурные изменения в мозге и их влияние на функциональную активность. С помощью диффузионно-тензорной МРТ можно выявлять взаимосвязи между различными участками мозга, что способствует лучшему пониманию нейропсихологических процессов и патологий.

Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) представляет собой метод, основанный на измерении кровотока в мозговых сосудах, что напрямую связано с активностью нейронов. В отличие от электроэнцефалографии (ЭЭГ), фМРТ обеспечивает более точные пространственные данные о мозговой активности. Однако стоит отметить, что временное разрешение фМРТ имеет небольшое отставание, что может ограничивать ее применение в некоторых случаях. Таким образом, функциональная МРТ является важным инструментом в нейробиологии и психологии для изучения процессов, происходящих в мозге.

Во время функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) испытуемые оказываются в условиях, значительно отличающихся от привычной учебной среды. Решение задач в состоянии лежа в томографе не сопоставимо с учебным процессом в классе. По этой причине учёные, занимающиеся когнитивными науками, проявляют особый интерес к фМРТ в состоянии покоя. Этот метод позволяет зафиксировать активность нейросетей в моменты «блуждания ума» (mind-wandering), когда испытуемый не сосредоточен на конкретной задаче или отвлекается от неё. Исследование таких состояний может дать ценную информацию о когнитивных процессах, связанных с памятью, вниманием и креативностью.

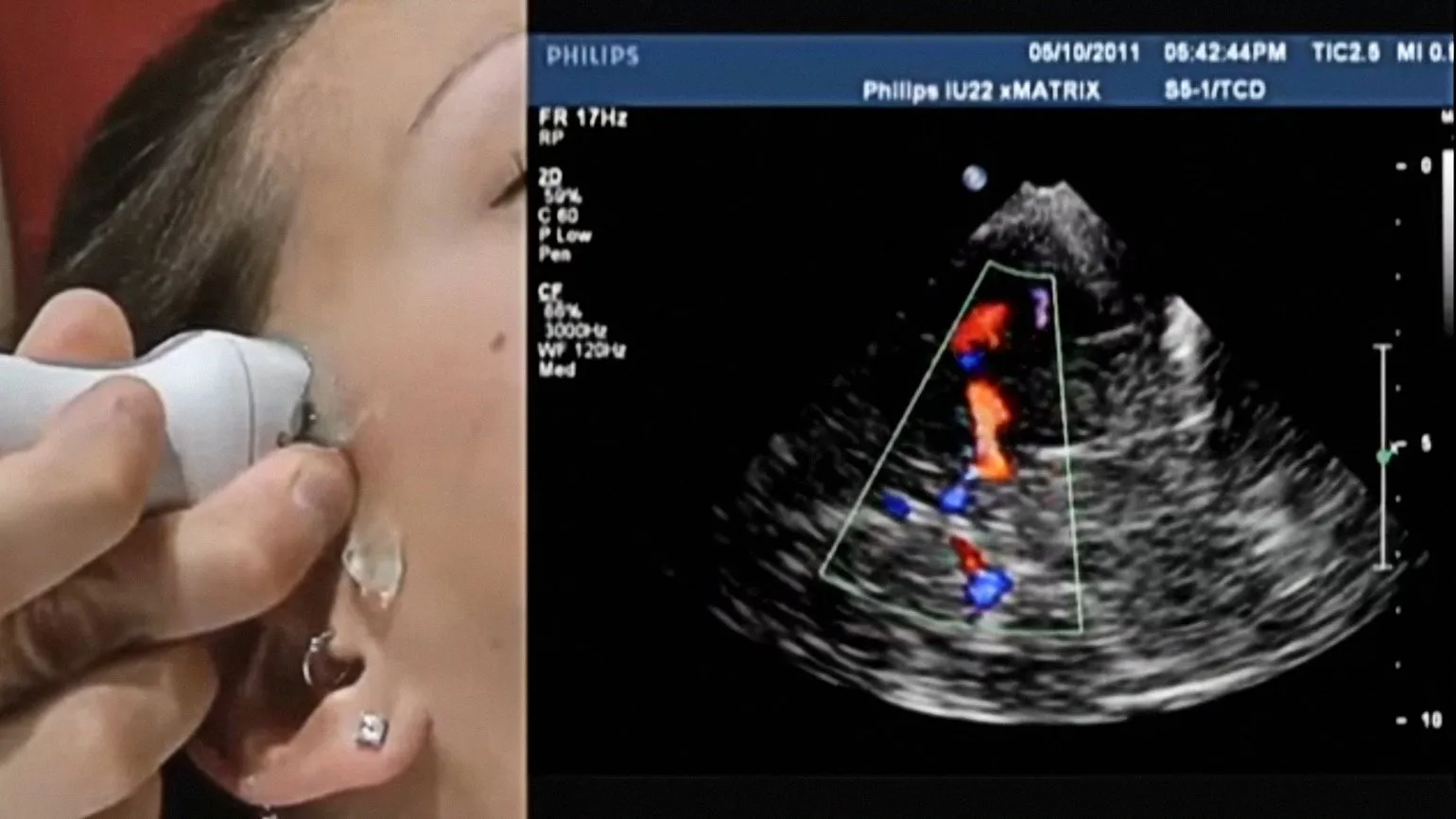

Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга – это высокоэффективный метод диагностики, позволяющий получить информацию о состоянии сосудов, кровообращении и выявить возможные патологии. Головной мозг защищён прочными костями черепа, что затрудняет визуализацию, однако есть определённые области, такие как височные зоны, где можно провести исследование с помощью ультразвуковых зондов. Этот метод позволяет неинвазивно оценить состояние сосудов, что особенно важно для своевременного выявления заболеваний и профилактики осложнений. Ультразвуковая диагностика сосудов головного мозга безопасна и может использоваться для мониторинга состояния пациентов с различными неврологическими расстройствами.

Транскраниальная допплерография, как и магнитно-резонансная томография, имеет функциональную версию. Она позволяет отслеживать изменения кровотока в мозге во время выполнения различных задач. Ультразвуковое оборудование, используемое в транскраниальной допплерографии, более компактно по сравнению с МРТ-сканерами или магнитно-резонансными системами, однако применяется преимущественно в лабораторных условиях. Эта методика предоставляет ценную информацию о динамике мозгового кровообращения, что может быть полезно для диагностики и исследования различных неврологических состояний.

Функциональная спектроскопия в ближней инфракрасной области (fNIRS) представляет собой современный метод исследования активности мозга. Он похож на электроэнцефалографию (ЭЭГ), но не требует применения металлических электродов, что делает его более комфортным для испытуемых. Вместо электродов в fNIRS используются световоды, которые направляют инфракрасные волны в мозг. Специальные детекторы фиксируют, как возвращается этот свет. Полученные данные позволяют оценить уровень кислорода в крови, а также интенсивность кровотока в различных участках мозга. На основе этих показателей можно анализировать активность мозга при выполнении различных задач и действий. Этот метод имеет широкое применение в нейробиологии, психологии и реабилитации, обеспечивая безопасный и неинвазивный способ изучения функций мозга.

Методы нейровизуализации, включая различные технологии, позволяют создавать изображения мозга и анализировать их. В нейронауках, исследующих образование, также применяются традиционные задачи и опросники, а также ай-трекинг (окулография). Эта технология фиксирует движения глаз во время выполнения различных действий и является простой и доступной для использования. Например, ай-трекинг активно применяется в исследованиях, связанных с процессом чтения, что позволяет глубже понять механизмы восприятия информации и когнитивные процессы.

Читать также:

Как люди обучаются и обучают других: 20 ответов на основе исследований 2021 года

Обучение является важным аспектом человеческой жизни и развития. Исследования 2021 года предоставили множество ответов на вопросы о том, как люди учатся и передают знания. Научные работы выявили ключевые факторы, влияющие на процесс обучения, включая мотивацию, методы преподавания и индивидуальные особенности.

Важным аспектом является активное участие учащихся в процессе. Исследования показывают, что интерактивные методы обучения, такие как групповые обсуждения и практические задания, способствуют более глубокому усвоению материала. Эффективные преподаватели адаптируют свои подходы, учитывая разные стили обучения, что позволяет каждому ученику находить свой путь к знаниям.

Также подчеркивается значимость эмоционального интеллекта в образовательной среде. Преподаватели, обладающие высоким уровнем эмоциональной осведомленности, могут лучше поддерживать и мотивировать своих учеников. Кроме того, создание безопасной и поддерживающей атмосферы способствует более открытому обмену знаниями.

Исследования указывают на то, что регулярная обратная связь и оценки помогают студентам лучше понимать свои сильные и слабые стороны. Это, в свою очередь, позволяет им сосредоточиться на тех областях, которые требуют улучшения, и развивать свои навыки.

В 2021 году также акцентировалось внимание на роли технологий в обучении. Онлайн-курсы и образовательные платформы предоставляют доступ к ресурсам и материалам, которые могут значительно обогатить процесс обучения. Гибкость и доступность этих инструментов делают обучение более персонализированным и эффективным.

Таким образом, исследования 2021 года открывают новые горизонты в понимании того, как люди учатся и обучают других. Эти знания могут быть полезны как для преподавателей, так и для студентов, стремящихся к более эффективному обучению.

Какие бывают исследования и почему их трудно вести

Нейронауки в образовании направлены на интеграцию методов, основанных на нейрокогнитивных исследованиях, в образовательный процесс. Понимание функционирования мозга способствует эффективному обучению и поддержке различных аудиторий, включая детей с нейрофизиологическими нарушениями и ограниченными возможностями здоровья, а также людей пожилого возраста. Разработка и применение подходов, учитывающих индивидуальные особенности восприятия и обучения, могут значительно повысить качество образования для этих групп.

Второе направление исследования сосредоточено на оценке эффективности как традиционных, так и новых образовательных методов. Важным аспектом является изучение их влияния на человека на нейрофизиологическом уровне. Это позволяет глубже понять, как различные подходы к обучению воздействуют на мозг и нервную систему, а также как они способствуют усвоению знаний и развитию навыков. Анализ таких взаимодействий может помочь в оптимизации образовательных программ и создании более эффективных методик обучения.

Третье направление имеет большое значение не только для образовательного процесса, но и для поддержки здоровья мозга. В центре исследований находятся вопросы, касающиеся факторов, способствующих или препятствующих выполнению когнитивных задач. Также рассматриваются способы снижения воздействия негативных факторов на мозг. Понимание этих аспектов позволяет разработать эффективные стратегии для улучшения когнитивных функций и общего психического здоровья.

Для успешного развития любого из этих направлений необходимо повысить нейронаучную грамотность всех участников образовательного процесса. Это позволит лучше понимать механизмы обучения и восприятия информации, что в свою очередь способствует более эффективной реализации образовательных стратегий и методик. Нейронаучные знания помогут педагогам адаптировать свои подходы, а учащимся — осознанно подходить к процессу обучения, что приведет к улучшению результатов и повышению качества образования.

Переделанный текст:

Обязательно ознакомьтесь с дополнительными материалами, которые могут быть полезны для вашего понимания темы. Эти ресурсы содержат актуальную информацию и рекомендации, которые помогут вам глубже понять рассматриваемый вопрос. Не упустите возможность расширить свои знания и улучшить навыки в данной области.

Достижения нейронаук оказывают значительное влияние на образование, изменяя подходы к обучению и методам преподавания. Современные исследования в области нейробиологии помогают лучше понять, как функционирует мозг учащихся, что, в свою очередь, позволяет разработать более эффективные образовательные стратегии. Нейронауки предоставляют ценную информацию о том, как проходят процессы запоминания, внимания и восприятия, что помогает педагогам адаптировать свои методы к индивидуальным потребностям студентов.

Кроме того, нейронауки способствуют внедрению инновационных технологий в образовательный процесс, таких как адаптивные обучающие программы и игры, которые направлены на улучшение когнитивных навыков. Эти технологии делают обучение более интерактивным и увлекательным, что повышает мотивацию учащихся.

Образовательные учреждения, учитывающие достижения нейронаук, могут создавать более эффективные образовательные среды, способствующие развитию критического мышления и творческих способностей. Важно, чтобы педагогические практики основывались на научных данных, что позволит подготовить студентов к вызовам современного мира. Таким образом, интеграция нейронаук в образовательный процесс открывает новые горизонты для улучшения качества обучения и формирования будущих лидеров.

На пути нейроисследования в образовании существует множество препятствий. Повышение нейронаучной грамотности представляет собой сложную задачу. Внедрение курса по основам нейронаук в программы повышения квалификации учителей требует особого внимания. Педагоги уже испытывают значительную нагрузку, и найти время для освоения новой, достаточно сложной информации становится практически невозможно. Для успешного интегрирования нейронаук в образовательные программы необходимо учитывать эти факторы и разрабатывать эффективные стратегии.

Оторванность нейронаук и исследователей от образовательной системы создает значительные проблемы. Учёные часто сталкиваются с трудностями в оценке реалистичности внедрения новых подходов в практику. Каждый тест и эксперимент, даже самый малый, представляет собой отдельный научный проект, требующий выделения ресурсов, человеческих ресурсов, а также оформления и публикации результатов. Это приводит к замедлению интеграции научных достижений в образовательную практику и снижает эффективность образовательных процессов. Необходима более тесная связь между наукой и образованием, чтобы обеспечить более быстрое и результативное применение новейших научных исследований в учебном процессе.

Важно помнить, что нейрокогнитивные исследования подвержены этическим ограничениям. В сфере образования, особенно при обучении детей, эти ограничения становятся ещё более жесткими. Для отдельных дисциплин, откуда специалисты переходят в нейронауки об образовании, уже разработаны собственные этические принципы. Однако единой системы, которой могли бы руководствоваться этические комитеты университетов при принятии решений о проведении нейронаучных экспериментов в образовательной среде, пока не существует. Это создает необходимость в разработке унифицированных этических стандартов, которые обеспечат безопасность и защиту интересов участников исследований.

Переделанный текст:

Изучите также:

Исследования выявили эффективные методы улучшения запоминания информации. Ученые предлагают разнообразные техники, которые могут значительно повысить уровень усвоения и запоминания материала. Одним из ключевых аспектов является активное участие в процессе обучения, что позволяет лучше интегрировать новую информацию в уже существующие знания. Также рекомендуется использовать визуальные и аудиовизуальные материалы, а также практиковать регулярные повторения и тестирование, что способствует закреплению изученного. Эти методики могут быть полезны не только студентам, но и всем, кто стремится улучшить свои когнитивные навыки и повысить эффективность обучения.

Нейронауки в области образования ожидает продолжительный путь развития. Фабер отметил, что нейробиология, когнитивная психология и образовательные исследования на данный момент развиваются преимущественно в изоляции, следуя своим собственным направлениям. Объединение этих дисциплин может открыть новые горизонты для понимания процессов обучения и улучшения образовательных методик.

Отклики участников семинара, на который зарегистрировались более 570 человек, в основном педагоги, свидетельствуют о наличии сомнений в практической ценности современных нейронаук для образовательного процесса. Многие исследуемые аспекты кажутся слишком теоретическими и далекими от реальной практики. Например, какой полезный вывод может сделать педагог из информации о том, что ученики лучше запоминают материал, когда активность их мозга синхронизирована с активностью мозга учителя? Педагоги и без этого понимают, насколько важна вовлечённость учащихся в процесс обучения. Нереально применять сложные методы, такие как крепление электродов к каждому ученику для достижения синхронизации. Необходимы более доступные и практичные решения, которые помогут эффективно использовать достижения нейронаук в образовании.

Читать также:

Педагогические исследования в школе играют важную роль в развитии образовательного процесса. Они помогают выявить эффективные методы обучения, понять потребности учащихся и адаптировать образовательные программы. Исследования позволяют педагогам анализировать результаты своей работы, улучшать качество преподавания и находить инновационные подходы к обучению. Кроме того, данные исследования способствуют развитию профессиональных компетенций учителей и повышению уровня образования в целом. В условиях современных изменений в образовательной системе, проведение педагогических исследований становится особенно актуальным, так как они помогают адаптироваться к новым вызовам и требованиям. Таким образом, педагогические исследования необходимы для обеспечения качественного образования и создания эффективной образовательной среды.

Как нейроучёным и педагогам «навести мосты»

Участники семинара пришли к мнению, что интеграция нейронаук и образовательной практики возможна при создании взаимовыгодных связей. С одной стороны, нейронауки должны адаптировать свои исследовательские подходы, делая их более удобными для участников и приближенными к реальным условиям обучения. С другой стороны, специалисты в области образования должны формулировать более конкретные вопросы для исследования. Например, вместо общих вопросов о функционировании мозга необходимо сосредоточиться на трудностях освоения отдельных тем у подростков определённого возраста с различными характеристиками. Такой подход позволит лучше понять, как нейронауки могут содействовать улучшению образовательных методов и повысить эффективность обучения.

Для того чтобы задавать актуальные вопросы учёным и адекватно оценивать результаты их исследований, работникам образования необходима нейробиологическая грамотность. Это знание позволяет развеять нейромифы — распространённые, но ложные представления о функционировании мозга. Например, существует миф о том, что человек использует лишь 10% своего мозга, а также заблуждение о том, что одно полушарие отвечает за креативность, а другое — за логику. Оба эти утверждения не соответствуют действительности. Осознание истинной работы мозга поможет улучшить образовательные практики и повысить качество обучения.

В настоящее время в русскоязычном сегменте отсутствуют курсы по нейробиологии, специально ориентированные на педагогов, по крайней мере, участники семинара не смогли вспомнить о них. В связи с этим возникла идея создания курса, например, введения в нейронауки для студентов педагогических вузов. На данный момент нейронауки в контексте образования уже изучаются в рамках одной из магистерских программ Института образования Высшей школы экономики — «Обучение и оценивание как наука». Этот курс может стать важным шагом в интеграции нейробиологических знаний в педагогическую практику, что, в свою очередь, будет способствовать повышению качества образования.

Организаторы семинара планируют создать специализированную платформу для сбора ссылок на качественные научно-популярные ресурсы, посвященные мозгу, такие как «ПостНаука» и «Нейроновости», а также на полезные книги по данной теме. Следить за новостями об этой инициативе и предстоящих семинарах по нейронаукам в образовании можно на странице Института образования ВШЭ в социальной сети «ВКонтакте».

В рубриках «Книжная полка» и «Книжная новинка» мы неоднократно представляли книги, посвященные ключевым аспектам нейрофизиологии и когнитивной психологии, которые имеют важное значение для образования. Эти произведения предлагают глубокий анализ и актуальные исследования, раскрывающие механизмы обучения и развития умственных способностей. Мы рекомендуем ознакомиться с рядом из них для более полного понимания влияния нейрофизиологии и когнитивной науки на образовательный процесс.

- «Драйв. Что на самом деле нас мотивирует», Дэниел Пинк

- «Запомнить всё», Питер Браун, Марк Макдэниэл и Генри Редигер

- «Подумайте ещё раз», Адам Грант

- «Когнитивные приспособления», Сесилия Хейес (только на английском)

- «Почему ученики не любят школу?», Дэниел Уиллингем

Методист образовательных программ

Вы с нуля пройдёте полный цикл создания образовательного продукта. Научитесь проектировать учебные программы для онлайн- и офлайн-курсов. Станете универсальным специалистом — сможете запустить свой проект или устроиться методистом в крупную компанию.

Узнать подробнее