Какие правила обязаны были соблюдать студенты Российской империи и кто их контролировал / Skillbox Media

Университеты — не только место получения образования, но и место свободомыслия. Порой — слишком опасного. Так считало царское правительство.

Содержание:

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

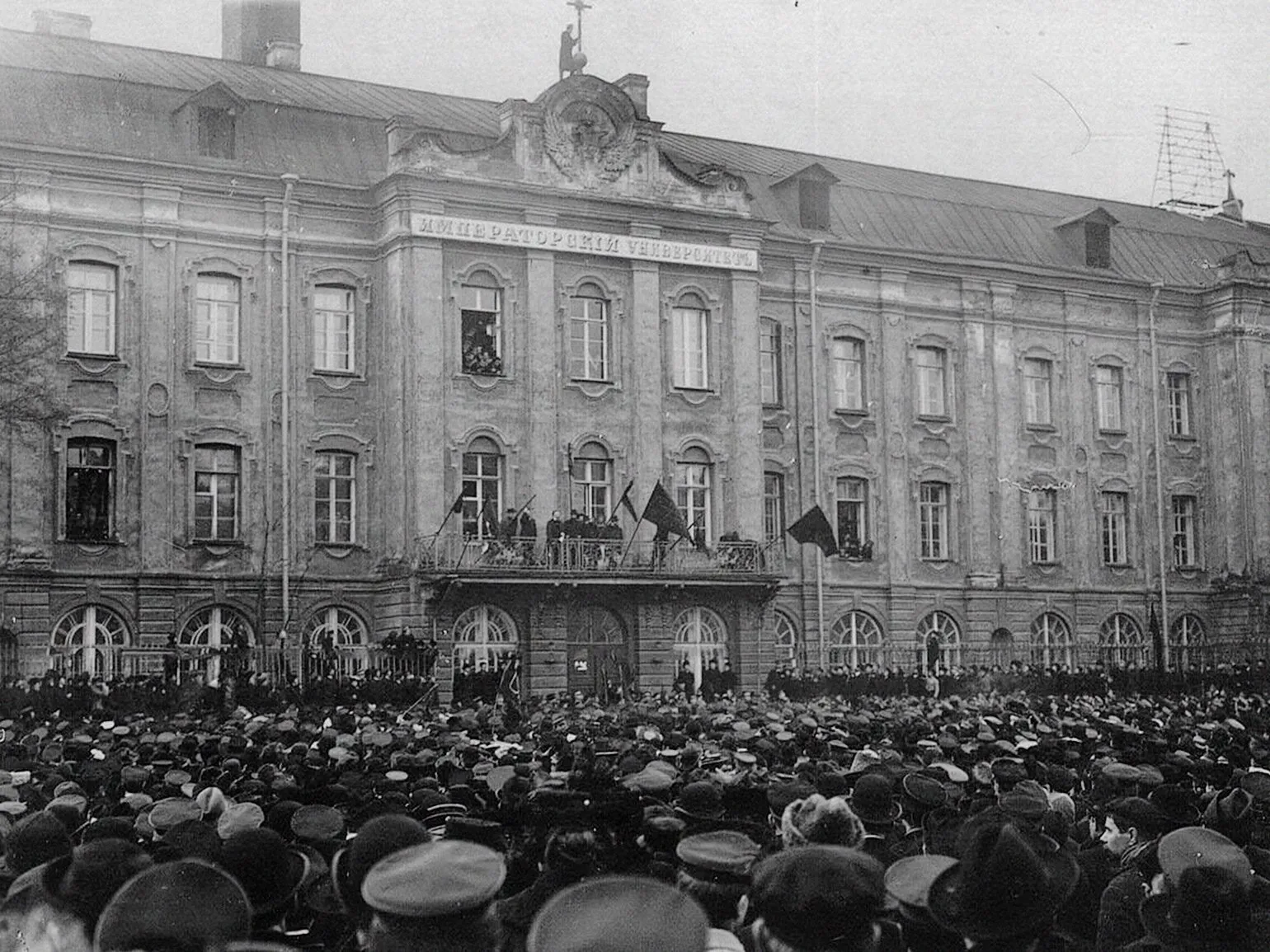

Узнать большеВ 1894 году студенты Московского университета выступили с освистыванием в адрес профессора Ключевского, известного историка, во время его речи, посвященной смерти императора Александра III. Профессор положительно оценил внешнеполитическую деятельность монарха, что вызвало неоднозначную реакцию среди студентов. Этот инцидент подчеркивает напряженные отношения между интеллигенцией и властью в России того времени.

Реакция властей на данный инцидент оказалась довольно показательной. В результате действий правоохранительных органов были задержаны десять студентов, которых случайно выбрали из толпы. Троим из них было наложено исключение с запретом на повторное поступление в Московский университет, в то время как остальные получили выговоры и были отправлены в карцер на определенный срок. Это событие подчеркивает серьезные последствия для студентов, участвующих в протестных акциях, и вызывает опасения по поводу соблюдения прав молодежи в образовательных учреждениях.

Ответ студентов последовал незамедлительно: на следующий день в университете начались массовые волнения. В результате сотрудники полиции задержали еще 49 человек и вынуждены были выслать их из Москвы. Ситуация накалилась, и протестные настроения охватили не только учебные заведения, но и город в целом.

События, происходившие в определенные исторические периоды, превращали студентов в социальную группу, воспринимаемую властями как потенциально опасную. Особенно это касалось времени второй половины пятидесятых и начала шестидесятых годов XIX века, когда народническое движение активно развивалось. В этом движении студенты играли ключевую роль, создавая самоорганизационные структуры и общественные движения. Их деятельность выходила за рамки научно-литературных инициатив и охватывала политические идеи, которые они стремились донести до широкой аудитории. Студенческие собрания, самиздат и протестные акции, сопровождаемые столкновениями с полицией, подтверждали необходимость особого контроля над студенчеством. Власти осознавали, что такие активные действия молодежи могут повлиять на общественное сознание и вызвать изменения в социально-политическом климате страны.

Какие правила поведения предписывались студентам

В стране действовал авторитарно-консервативный университетский устав 1884 года, который устанавливал порядки, напоминающие армейские. Современные студенты, вероятно, сочли бы эти нормы строгими и порой унизительными. Устав предполагал жёсткую дисциплину, строгую иерархию и даже вмешательство в личную жизнь студентов, что значительно ограничивало их свободы и возможности для самовыражения.

При поступлении в учебное заведение студент обязан строго соблюдать установленные правила, за соблюдением которых следит специальная инспекция. Эти правила основаны на общих требованиях для студентов и слушателей императорских университетов России, утвержденных Министерством просвещения. Соблюдение данных норм является важным аспектом академической жизни, обеспечивающим порядок и дисциплину в учебном процессе.

Эти правила создавали у студентов ощущение подчинения, подобного армейскому, в то время как ректоры, деканы и, что особенно важно, инспекторы оказывались в роли руководителей.

При встрече с университетским руководством студенты должны были прикладывать руку к козырьку головного убора, кланяться и, конечно, уступать им дорогу. Во время разговора было необходимо снять фуражку, соблюдать уважительный тон и стоять прямо, избегая расслабленных поз. Эти правила подчеркивали важность уважения к старшим и поддерживали традиции учебного заведения.

Если студент не встал с подоконника в коридоре или аудитории университета при появлении профессора, это могло привести не только к замечанию, но и к более серьезным последствиям. Важно соблюдать правила поведения в учебных заведениях, так как они способствуют созданию дисциплины и уважения к преподавателям. Невыполнение этих норм может повлиять на репутацию студента и его отношение со стороны преподавательского состава.

В негосударственных учебных учреждениях режим был более либеральным, однако это не касалось всех институтов. В закрытых и привилегированных учебных заведениях, таких как Лицей цесаревича Николая и историко-филологические институты в Санкт-Петербурге и Нежине, дисциплина была значительно строже. В этих учебных заведениях действовала система замкнутого пансиона, где студенты проживали на протяжении всего обучения. Установленный строгий регламент и постоянный контроль со стороны персонала создавали особую атмосферу. Эти заведения привлекали детей из знатных семей, что подчеркивало их элитный статус.

Студенты обязаны были носить установленную форму: пальто, сюртук, мундир с гербовыми металлическими пуговицами и фуражку. Шитье формы осуществлялось за собственный счёт, что создавалось дополнительное финансовое бремя для небогатых юношей. Эта одежда не всегда соответствовала погодным условиям: зимой она была холодной, а летом — жаркой, при этом за расстёгнутый мундир студенты могли получить замечание. Правила, утверждённые министром народного просвещения 16 мая 1885 года, обязывали носить форму как в университете, так и за его пределами. Студенты, естественно, сопротивлялись этой обязательности.

А. Е. Иванов в своей книге «Студенчество России конца XIX — начала XX века. Социально-историческая судьба» упоминает о рапорте, поданном попечителю Казанского учебного округа в 1893 году, в котором отмечалось 34 студента, нарушивших правила ношения формы. Среди их проступков значились ношение цветных сорочек, отсутствие галстуков, неаккуратное ношение формы, отказ от теплых шапок и появление в тужурках на вступительных лекциях и в театре. Князь Владимир Оболенский в своих мемуарах также делится воспоминанием о том, как в первый день занятий в Санкт-Петербургском университете в 1887 году его друга наказали тремя днями карцера за то, что он пришёл в обычном пальто вместо форменной одежды. Эти случаи иллюстрируют строгость дисциплины и важность соблюдения дресс-кода в учебных заведениях того времени.

Истинной целью внедрения формы было обеспечение контроля. Она облегчала жандармам, их агентам и педелям наблюдение за студентами, позволяя им легче идентифицировать студентов в толпе. Это способствовало более эффективному проведению наружного наблюдения и обеспечивало соблюдение порядка в учебных заведениях.

Каждый студент получал свидетельство о проживании, которое заменяло сословный паспорт. Это свидетельство выдавалось местным полицейским участком и предоставляло право на проживание исключительно в городе, где находилось учебное заведение. До 1907 года такие свидетельства выдавались на срок одного года, а после этого — на полгода. Студенты фактически становились на полицейский учёт. Каждый студент обязан был уведомлять полицию о своих отъездах, даже если они касались поездок к родителям на каникулы. По первому требованию студенты должны были предъявлять именной нумерованный билет, в который вносились данные о месте проживания и перемещениях.

Изучите также:

История образования: как проходило обучение и экзаменация студентов 130 лет назад

130 лет назад система образования существенно отличалась от современной. В то время учебные заведения стремились подготовить студентов к жизни и профессиональной деятельности, применяя традиционные методы обучения. Студенты проходили строгие экзамены, которые оценивали их знания и умения. Учебный процесс включал лекции, практические занятия и самостоятельные работы, что способствовало глубокому усвоению материала.

Экзаменационные процедуры были сложными и требовали от студентов высокой степени подготовки. Они включали как устные, так и письменные испытания, на которых проверялись не только теоретические знания, но и практические навыки. Это создавало атмосферу серьезной конкуренции и ответственности, что способствовало формированию профессиональных качеств у будущих специалистов.

Педагогические подходы того времени основывались на классических методах, таких как заучивание и дедуктивное мышление. Преподаватели играли ключевую роль в образовательном процессе, передавая знания и формируя мировоззрение студентов.

Таким образом, образовательная система 130 лет назад была ориентирована на всестороннее развитие личности, что сыграло важную роль в формировании будущих поколений. Эти традиции до сих пор влияют на современное образование, подчеркивая важность качественного обучения и оценки знаний.

Современные университетские правила часто чрезмерно вмешиваются в личную жизнь студентов. Например, по общему правилу, студентам запрещалось вступать в брак на протяжении всего обучения, а женщин и мужчин, уже состоящих в браке, не принимали в учебные заведения. Этот запрет был закреплён в правилах, установленных Министерством народного просвещения 16 мая 1885 года. Разрешение на брак для студентов можно было получить только в исключительных случаях, что подчеркивает строгость и ограниченность университетских норм того времени.

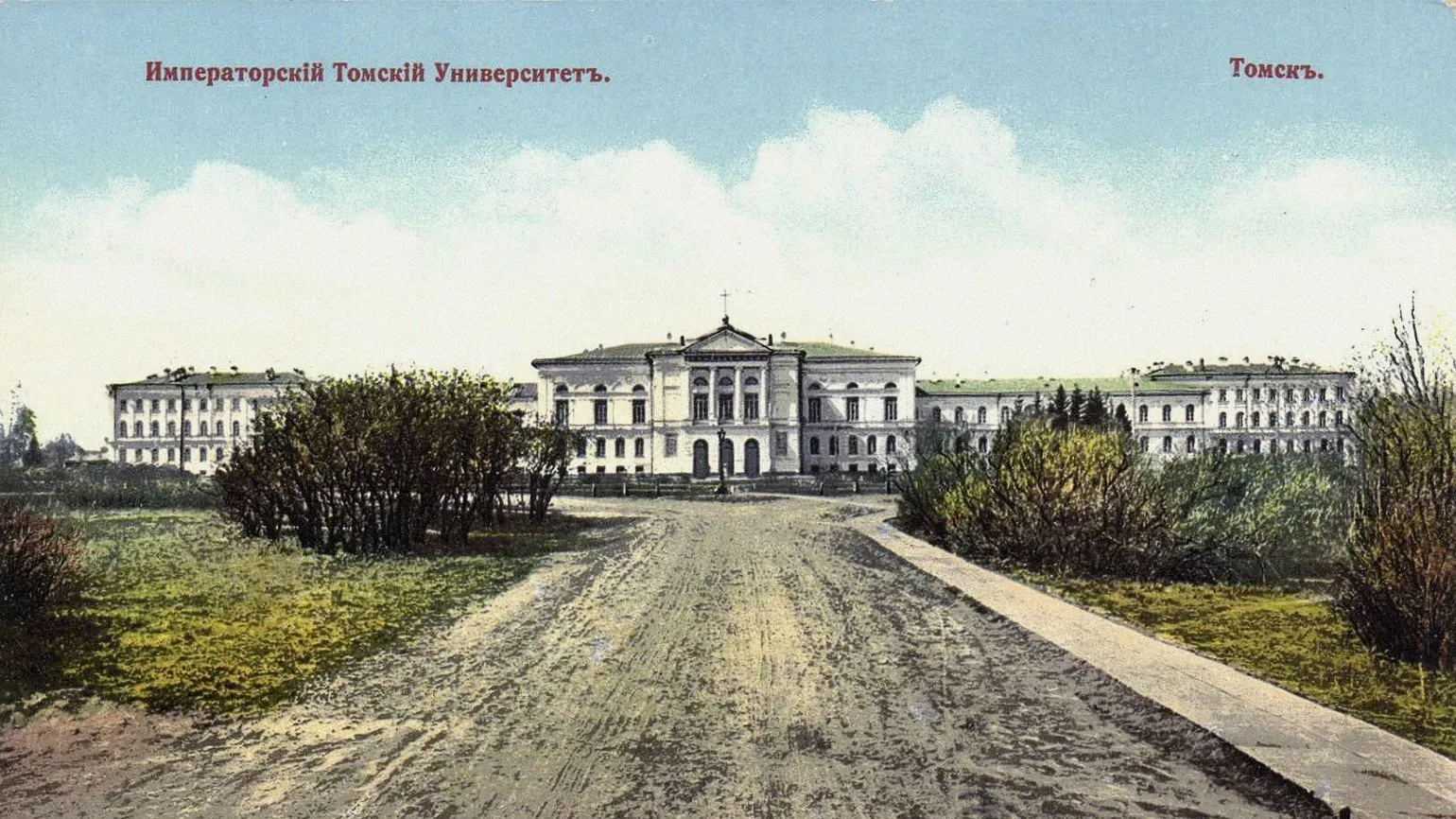

Сожительство вне брака в XIX веке воспринималось как морально предосудительное явление. Студенты, попадавшие в подобные ситуации, сталкивались с серьезными последствиями. К примеру, в 1893 году студента четвёртого курса Томского университета А. Н. Григорьева перевели в Киевский университет из-за его сожительства с овдовевшей женщиной из Томска. Это произошло, несмотря на то что Григорьев пользовался уважением среди преподавателей и руководства. Данный случай иллюстрирует общественные нормы того времени и их влияние на жизнь молодых людей, находившихся в поисках личного счастья.

Университетские уставы 1863 и 1884 годов строго запрещали создание любых студенческих организаций. Это ограничение касалось не только политических объединений, но и любых форм совместной деятельности, таких как читальные клубы, кружки по интересам, а также самодеятельность, включая постановки театральных спектаклей и организацию концертов. Эти меры значительно сужали возможности студентов для самовыражения и социальной активности в учебных заведениях.

Студенческие собрания и общества, включая кружки по интересам, были под строгим запретом. Даже участие в законных организациях, таких как землячества, разрешалось только с одобрения руководства университетов. Это ограничение существенно сковывало инициативу студентов и затрудняло развитие их интересов и навыков. В условиях такого контроля студенты испытывали нехватку возможностей для социальной активности и взаимодействия, что негативно сказывалось на их учебном процессе и личностном росте.

Наказания за нарушения университетских правил были весьма строгими. Согласно уставу 1884 года, такие случаи рассматривались инспектором или ректором университета. У них была возможность не только вынести выговор или исключить студента, но и назначить арест с пребыванием в карцере. Наиболее серьёзные взыскания дополнительно утверждались попечителем учебного округа. Кроме того, студентов могли наказывать финансово, лишая их льгот, таких как стипендия, освобождение от платы за обучение и пособия. Важно отметить, что в то время обучение в университетах было платным, что делало такие наказания особенно ощутимыми для студентов.

Изучите также:

Лев Толстой описывал университетские лекции как нечто большее, чем просто образовательный процесс. Он считал их «забавным обрядом», подчеркивая, что зачастую лекции не приносят реальной пользы студентам. По его мнению, учебные заведения должны сосредоточиться на более глубоком понимании знаний, а не на формальном обучении. Толстой призывал к переосмыслению роли университетов и к поиску более эффективных методов передачи знаний, способствующих развитию критического мышления и творческого подхода. Важно помнить, что образование должно не только информировать, но и формировать личность, помогая студентам становиться активными участниками общества.

Ответственность за проступки студентов распространяется не только на действия, совершенные в стенах учебного заведения, но и на те, которые происходят за его пределами, за исключением случаев, когда правонарушения подлежат рассмотрению полиции.

Студенты сталкивались с несправедливостью со стороны университетского начальства, и им было трудно найти возможность для выражения недовольства. Хотя они могли обратиться к инспектору вуза, большинство студентов испытывали неприязнь к этим сотрудникам, что делало процесс жалоб еще более сложным. В результате, многие учащиеся оставались один на один с проблемами, не зная, как правильно отстоять свои права и добиться справедливости.

Какую роль играли инспекторы и кто такие педели

В высших учебных заведениях за соблюдением дисциплины и правил следила специальная инспекция, обладавшая функциями, аналогичными полицейским. В каждом университете инспекцию возглавлял инспектор, которому помогали субинспекторы и педели. В период с 1884 по 1905 год инспекция действовала независимо от ректора, так как инспектора подчинялись непосредственно попечителям учебного округа. Таким образом, существовал внешний надзор, организованный внутри университета, который способствовал поддержанию дисциплины и порядка в учебном процессе.

Инспекторы имели полномочия контролировать студентов как в университетских зданиях, так и за их пределами. Для поездки в другой город, включая родной, необходимо было получить увольнительную в инспекции, а также специальный документ — именной билет, который требовался для регистрации в полиции по месту назначения. Это ограничение подчеркивало строгий контроль над передвижениями студентов и обеспечивало соблюдение установленных правил.

Инспекторы внимательно следили за чтением студентов. Они проверяли заказы, сделанные в библиотеке, и если обучающийся проявлял интерес к «смутьянским» темам, таким как крестьянский вопрос, то попадал под пристальное внимание. Это свидетельствует о контроле за идеологической составляющей образовательного процесса и о стремлении обеспечить соответствие учебного материала заданным стандартам.

Студента, проявляющего нездоровые интересы, могли наказать, например, исключением из общежития, что в народе называют просто выгоном.

Неограниченная власть создавала условия для злоупотреблений, и некоторые инспекторы использовали это в своих интересах. В 1898 году в Томском университете инспектор Корнилович неожиданно появился в одной из комнат общежития и оштрафовал студентов Сперанского и Лепорского за то, что они находились «в неглиже» и не встали при его входе. Это можно сравнить с тем, что сегодня вас могли бы оштрафовать за то, что вы находитесь дома в пижаме, а не в деловом костюме. Такой подход демонстрирует абсурдность ситуации и вызывает вопросы о правомерности действий инспекторов. Акты подобного рода подчеркивают важность защиты прав студентов и необходимость четкого регулирования полномочий образовательных инспекторов.

Студенты часто испытывали неприязнь к инспекторам и их помощникам, известным как педели. Эта ненависть была особенно выражена в крупных учебных заведениях, где такие должности были распространены. Инспекторы и педели зачастую ассоциировались с жестким контролем и строгими правилами, что только усиливало антипатию со стороны учащихся.

Педели выполняли функции низших служителей университетских инспекций, исполняя указания инспекторов и осуществляя надзор за студентами. Их обязанности включали контроль за соблюдением дресс-кода и поведением учащихся в перерывах между занятиями, а также ведение учета посещаемости. Педелей обычно набирали из числа отставных солдат и унтер-офицеров, что указывало на их низкий уровень образования.

Преподаватели имели полномочия делать студентам замечания, контролировать их поведение за пределами университета и выявлять «недозволенные собрания».

Читать также:

История отмены отметок: наследие буржуазного общества

Отмена отметок в образовательной системе является значимым шагом, который вызван необходимостью пересмотреть подходы к оцениванию знаний. Это решение стало результатом критического анализа традиционных методов, восходящих к буржуазному обществу, где отметки служили инструментом социальной стратификации.

В рамках исторического контекста отметки выполняли роль не только оценки знаний, но и средства формирования иерархий в учебных заведениях. Система баллов часто вызывала стресс у учащихся и создавала атмосферу конкуренции, что не способствовало истинному пониманию материала.

Современные подходы к образованию стремятся к более гуманистическим и индивидуализированным методам оценки, которые фокусируются на личностном росте и развитии навыков. Отмена отметок позволяет перейти к формирующим оценкам, которые способствуют более глубокому усвоению знаний и развитию критического мышления.

Таким образом, отказ от традиционной системы оценок можно рассматривать как шаг к более справедливой и эффективной образовательной среде, свободной от влияния устаревших буржуазных концепций.

Студенты, пойманные на пьянстве, даже в свободное время, сталкивались с серьезными наказаниями. Сначала им выносили выговор, затем могли отправить в карцер, а в крайних случаях — исключить из учебного заведения. Эти меры были вызваны реальными проблемами: студенты в состоянии алкогольного опьянения часто устраивали дебоши и драки, которые порой заканчивались серьезными последствиями. Поэтому учебные заведения были вынуждены вводить строгие правила, чтобы поддерживать порядок и безопасность среди студентов.

В общежитии всегда находился кто-то из дежурных. Он мог сообщить администрации о том, что в комнате студента находятся посторонние люди.

На мероприятиях и акциях неповиновения сотрудники педагогических учреждений активно фиксировали участников и зачинщиков. Для этого они изучали фотографии студентов, запоминая их имена и лица. В некоторых случаях проводились тесты на знание своих подопечных, что подчеркивало их внимание к деталям и стремление контролировать ситуацию.

Некоторые инспекторы создавали целую систему слежки с помощью педелей. Например, при А. А. Брызгалове, который занимал должность инспектора Московского университета до 1888 года, педели, переодевшись, рыскали по городу и сообщали о самых незначительных нарушениях. Одним из таких нарушений было появление студента в белой фуражке 1 сентября; её разрешалось носить только до 31 августа. За это нарушение учащегося могли отправить в карцер. Система контроля, внедрённая инспекторами, демонстрировала строгость и бескомпромиссность в отношении дисциплины в учебных заведениях того времени.

На концерте один из студентов, недовольных порядками, установленными в Брызгалове, ударил инспектора пощёчиной. Этот инцидент стал поводом для массовых студенческих выступлений, которые были разогнаны полицией и казаками. События привлекли внимание к проблемам, существующим в учебном заведении, и вызвали общественное обсуждение о свободе выражения мнений среди студентов.

За оскорбление педагога можно было оказаться в карцере или быть отчисленным из университета. В спорных ситуациях слово педагога всегда имело больший вес, чем слово студента. Например, если студент заявлял о своем присутствии на занятиях, а педагог утверждал иную информацию, жаловаться вышестоящему инспектору было бесполезно. Такие правила подчеркивали авторитет преподавателей и создавали атмосферу строгой дисциплины в учебном заведении.

Безусловно, такая власть создавала условия для злоупотреблений. Педели использовали своё положение для вымогательства, собирая «мзду» за молчание и имели возможность оговорить любого человека. Это порождало атмосферу страха и недоверия, где закон и справедливость оказались под угрозой.

Должность педеля не является исключительно российским изобретением. Эти специалисты появились ещё в первых европейских университетах, где их роль считалась почётной. Основные обязанности педелей заключались в том, чтобы информировать студентов о распоряжениях ректоров, присутствовать на экзаменах, диспутах и богослужениях, а также следить за порядком и тишиной в университетских помещениях, особенно во время собраний и месс. Педели играли важную роль в поддержании дисциплины и организации учебного процесса, что подчеркивает их значимость в образовательной системе.

Как студенты относились к своему положению

Давление, оказываемое на студентов, вызывало лишь рост их недовольства действующими порядками. Таким образом, возникал замкнутый круг: правительство пыталось подавить протестное движение, усиливая репрессии, а студенты, в свою очередь, всё более активно выступали против этих мер. Они демонстративно нарушали правила: отказывались носить форменную одежду, не соблюдали субординацию и открыто проявляли неуважение к инспекторам, заявляя, что уважают только тех, кто может быть им полезен. Студенты, проявлявшие подобное поведение, обычно не могли завершить обучение. Однако многие из них стремились избежать отчисления и после замечаний обещали больше не нарушать правила, хотя сдерживать свои обещания удавалось не всем.

Некоторые студенты целенаправленно стремились к приобретению статуса политически неблагонадёжных по практическим причинам. Это связано с тем, что получение государственной стипендии обязывало выпускников отработать шесть лет в гимназии. Если у студента были другие профессиональные амбиции или планы на будущее, статус неблагонадёжного позволял избежать обязательной отработки, так как гимназии не были заинтересованы в учителях с подобной репутацией.

Некоторые студенты пытались открыто оспорить устаревшие правила. В 1893 году один из студентов Томского университета обратился к инспектору Пятницкому с жалобой на формальную обязанность «раскланиваться с профессорами» и с ним самим. Он выразил недовольство этой традицией, однако ни сама обязанность, ни последствия за её нарушение так и не были изменены. Эта ситуация подчеркивает устойчивость архаичных норм и сопротивление к их пересмотру в образовательной среде.

Некоторые студенты сотрудничали с университетским руководством, предоставляя информацию о своих сокурсниках.

Недовольство студентов сложившимися порядками достигло своего пика в 1899 году, что привело к первой всероссийской студенческой забастовке. Это событие стало одним из первых и крупнейших в истории студенческого движения. В забастовке участвовали 30 учебных заведений и около 25 тысяч человек, что подчеркивает масштаб протестов и важность данного события для российского образовательного пространства.

Власти не случайно проявляли опасения по поводу студенческих движений. Студенты организовывали подпольные библиотеки, где собирали запрещённую литературу, включая работы Маркса, Лассаля, Плеханова, Чернышевского, Сеченова и Дарвина, а также журналы «Современник», «Отечественные записки» и «Слово». Несмотря на существующие запреты, они проводили собрания, активно политизировались и приняли значительное участие в первой русской революции 1905 года. Эти действия свидетельствовали о растущем интересе молодежи к социальным и политическим переменам в стране, что вызывало серьёзные опасения у властей.

Как на всё это реагировали профессора и преподаватели

Отношение преподавателей к студенческой дисциплине формировалось на основе их личных взглядов, которые можно условно разделить на консервативные и либеральные. В преподавательском составе встречались как сторонники строгого подхода, так и те, кто проявлял сочувствие к студентам и, порой, открыто защищал их интересы, опираясь на собственный опыт студенческой жизни. Важно отметить, что взаимодействие преподавателей и студентов за пределами учебных заведений не поощрялось и находилось под запретом. Тем не менее, некоторые прогрессивные профессора смело приглашали своих учеников к себе, что свидетельствовало о более гибком подходе к образовательному процессу.

Либералы утверждали, что авторитарные режимы препятствуют развитию студентов и подавляют их стремление к знаниям. Они считали, что свободные и демократические условия способствуют образованию и самовыражению, что, в свою очередь, положительно сказывается на уровне знаний и критическом мышлении.

Профессора Томского университета Н. М. Малиев, С. И. Коржинский и А. С. Догель предложили ограничиться замечанием для студентов, замеченных в нетрезвом состоянии в театре. Несмотря на возражения инспектора, вопрос был передан на рассмотрение ректору, который должен был вынести выговор виновным от своего имени.

Малиев и Догель позже поддержали студента, который участвовал в конфликте с дежурным в общежитии. Профессора отметили, что надзиратель сам стал причиной инцидента, провоцируя учащегося. Догель также выразил сожаление по поводу того, что на такие должности часто назначают людей с низким уровнем образования.

Некоторые профессора, придерживающиеся либеральных взглядов по отношению к студентам, иногда полностью игнорировали участие в заседаниях университетского правления, посвященных дисциплинарным нарушениям со стороны студентов. Это поведение могло привести к потере их должности, что и произошло, например, с профессорами Коржинским и Догелем. Их отказ от участия в таких заседаниях подчеркивает сложные отношения между преподавателями и администрацией в вопросах дисциплины и академической свободы.

Профессор всеобщей истории Московского университета Владимир Герье в своих воспоминаниях критически отзывался о роли профессорского правления в суде над провинившимися студентами. Он отмечал, что студент, нарушивший правила, сталкивался с двойным преследованием — как со стороны академических органов, так и со стороны полиции. Герье подчеркивал, что решения, принимаемые профессорским «судом», зачастую были несправедливыми, что вызывало сомнения в их объективности и правомерности. Таким образом, он акцентировал внимание на необходимости пересмотра подходов к дисциплинарным взысканиям в учебных заведениях, чтобы избежать нарушения прав студентов и обеспечить справедливость в процессе рассмотрения их дел.

Правление вынесло свой приговор, основываясь на отзыве инспектора, принимавшего участие в судебном процессе. Инспектор, в свою очередь, опирался на информацию, предоставленную помощниками и педелями, что ставит под сомнение достоверность полученных данных. Показания этих лиц могли быть искажены из-за их зависимости от материальных вознаграждений, что делает их свидетельства ненадежными.

Владимир Герье в своем произведении «1894 год в истории Московского университета» освещает ключевые события и изменения, происходившие в этом учебном заведении в указанном году. 1894 год стал важным этапом в развитии Московского университета, так как в это время происходили значительные реформы, касающиеся образовательного процесса и управления университетом. Герье подробно описывает влияние социальных и политических факторов на учебный процесс, а также роль преподавателей и студентов в формировании университетской культуры. Важными аспектами являются также изменения в научной деятельности и рост студентов, что способствовало укреплению статуса университета как одного из ведущих образовательных учреждений России. Книга является ценным источником для понимания исторического контекста и развития высшего образования в России в конце XIX века, а также для изучения Московского университета как важного центра науки и культуры.

Преподаватели, такие как Герье, Коржинский, Малиев и Догель, для студентов стали символами поддержки и наставничества. В ходе волнений в Московском университете в 1894 году, когда был освистан знаменитый профессор Ключевский, учащиеся обратились к своим преподавателям с просьбой защитить несправедливо наказанных. Эти события подчеркивают важность роли преподавателей в жизни студентов и их готовность выступать за справедливость в академической среде.

Владимир Герье также стал одним из тех, кто поддержал студентов. Он пообещал, что профессора выступят в защиту учащихся, если встречи прекратятся. Герье сдержал своё обещание и обратился к коллегам с историко-филологического факультета, в результате чего 12 из 19 его коллег согласились поддержать студентов. Постепенно к ним присоединились преподаватели с других факультетов, среди которых оказалось 42 профессора. Всего в правлении университета числится 91 профессор. Таким образом, поддержка студентов приобрела широкий масштаб, что подчеркивает важность единства в академической среде.

Преподаватели направили ходатайство к московскому генерал-губернатору с просьбой о помиловании студентов, которые были высланы. Профессора также отметили важность реформы университетского суда и необходимость борьбы с полицейским произволом. Эти шаги направлены на улучшение образовательной среды и защиту прав студентов, что является актуальной темой в сфере высшего образования.

Конечно, я готов помочь с редактированием текста. Пожалуйста, предоставьте исходный текст, который вы хотите исправить и оптимизировать для SEO.

Выступление стало частично успешным: из 49 студентов 11 восстановились в университете, 25 получили запрет на повторное поступление только в Московский университет, но могут учиться в других учебных заведениях, и лишь у 13 остаётся запрет на поступление в любые университеты. После этого инцидента профессора столкнулись с обвинениями со стороны руководства университета, включая попытки связать их с преступными группировками. В учебном коллективе Московского университета возник раскол, который затронул как студентов, так и преподавателей.

Консервативные профессора воспринимали свободу студентов как угрозу традиционным политическим, социальным и культурным ценностям. Они стремились бороться с «брожением в умах» как среди учащихся, так и среди своих коллег. Эти преподаватели и доценты считали, что сближение между преподавателями и студентами может быть вредным, и принимали меры, чтобы предотвратить подобные отношения.

Преподаватели могли обращаться с просьбой о приостановлении занятий, чтобы избежать протестов внутри университета. Бывали случаи, когда на политически «неблагонадёжных» коллег поступали доносы. Это происходило на фоне того, что сами преподаватели, как и студенты, находились под пристальным вниманием Министерства народного просвещения и полиции. В характеристики профессоров, помимо официальных данных, включались также сведения, полученные «частным образом».

Из учебных заведений были исключены такие выдающиеся ученые, как Илья Ильич Мечников, Дмитрий Иванович Менделеев, Евгений Викторович Тарле и Климент Аркадьевич Тимирязев. Эти события стали результатом их смелых взглядов и научных убеждений. К сожалению, подобная судьба постигла и многих менее известных, но не менее значимых коллег, что подчеркивает важность свободы мысли в академической среде.

Правые и проправительственные взгляды, безусловно, способствовали успешной карьере консерваторов в российских вузах. Эти идеи создают благоприятные условия для продвижения в академической среде, что отражает общую тенденцию в системе образования.

Читайте также:

Преподаватели императорских университетов в разные исторические периоды получали различные заработные платы, которые зависели от множества факторов, включая академический ранг, опыт работы и местоположение университета. В начале XX века, например, профессора могли рассчитывать на более высокие доходы по сравнению с доцентами и ассистентами. В то время, заработная плата преподавателей часто сопоставлялась с доходами в других сферах, таких как государственная служба или частный сектор. Эта ситуация позволяла университетам привлекать квалифицированные кадры и поддерживать высокий уровень образовательных стандартов. Важно отметить, что финансовые условия и государственная поддержка образования оказывали значительное влияние на уровень зарплат преподавателей, что в свою очередь сказывалось на качестве обучения студентов.

Смогло ли царское правительство усмирить студентов и либеральных преподавателей

Правительство пыталось балансировать между требованиями студентов и необходимостью поддерживать порядок. С одной стороны, были предприняты шаги для удовлетворения некоторых запросов студентов, чтобы минимизировать основные причины недовольства. С другой стороны, наблюдалось ужесточение ряда правил, что вызывало новую волну недовольства среди молодежи. Такая двойственная политика создавала напряженность и не позволяла достичь устойчивого диалога между властями и студентами.

В 1899 году министр народного просвещения Николай Боголепов внёс значительные изменения в систему управления образовательными учреждениями, освободив педелей от их основных обязанностей. Теперь вопросы, касающиеся формы, поведения и посещаемости студентов, возлагались на «субинспекторов», выбранных из числа бывших учителей гимназий и других средних учебных заведений. Министерство считало, что главной проблемой педелей является их неотёсанность и грубость, однако они не исчезли из системы образования. Наоборот, количество педелей и инспекторов увеличилось под предлогом заботы о студентах. Введена новая формулировка, согласно которой педелям было запрещено заниматься делами, «не соответствующими их развитию и служебному положению». Эти изменения в управлении образовательными учреждениями оказали значительное влияние на педагогический процесс и взаимодействие между преподавателями и учащимися.

В ответ на забастовку 1899 года власти приняли ряд жестких мер. Одной из таких мер стало ограничение поступления абитуриентов в высшие учебные заведения. Теперь жители определенных регионов, например, Сибири, могли подавать документы только в университеты своего учебного округа, такие как Томский университет, но не в более престижные учебные заведения, такие как Петербургский или Московский университет. Эти действия подчеркивают стремление правительства контролировать образовательный процесс и ограничивать доступ к высшему образованию для студентов из удаленных регионов.

Узнайте больше о наших статьях и новостях, которые помогут вам быть в курсе актуальных событий и тенденций. Мы предлагаем разнообразный контент, который охватывает ключевые темы и предлагает ценные insights. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить важные обновления и полезные советы.

Сдавало ли поколение, поступающее в университеты царской России, экзамены, напоминающие современный ЕГЭ? Важным этапом в образовательной системе того времени были вступительные испытания, которые отличались своей строгостью и форматом. Экзамены проводились в виде устных и письменных тестов, где абитуриенты должны были продемонстрировать свои знания по различным предметам, таким как математика, литература и история.

Процесс подготовки к экзаменам часто начинался задолго до момента их сдачи. Студенты посещали специальные курсы и репетиторов, чтобы подготовиться к сложным вопросам и требованиям, предъявляемым к ним. Это создавало высокую конкуренцию среди абитуриентов, что, в свою очередь, подчеркивало значимость экзаменов для дальнейшей образовательной и карьерной траектории.

Вступительные экзамены в университеты царской России были не только тестом на знания, но и проверкой личных качеств студентов, таких как уверенность и умение аргументировать свою точку зрения. Таким образом, экзаменационная система того времени создавала основу для формирования будущих специалистов и граждан страны.

Студенты, участвующие в протестах, начали получать повестки для прохождения военной службы. По общему правилу, учащиеся университетов были освобождены от призыва, однако теперь их направляют на срок от одного до трех лет. Это изменение коснулось многих студентов, которые ранее не сталкивались с обязательной военной службой, и вызвало общественное беспокойство.

Конечно, я готов помочь с редактированием текста. Пожалуйста, предоставьте исходный текст, который вы хотите переделать.

Студенты высших учебных заведений, участвующие в массовых беспорядках как на территории учебных заведений, так и за их пределами, а также те, кто подстрекает к таким действиям или уклоняется от учебных занятий по предварительному согласию, могут быть удалены из учебных заведений. В соответствии с действующими правилами, они подлежат призыву в армию для выполнения воинской обязанности. Это касается даже тех, кто имеет льготы по семейным обстоятельствам, по образованию, не достиг призывного возраста или был освобожден от службы по жребию.

В 1899 году были утверждены Временные правила, касающиеся отбывания воинской повинности студентами высших учебных заведений, которые были отчислены за участие в массовых беспорядках. Эти правила определяли порядок призыва и службы, а также условия, при которых учащиеся могли быть освобождены от военной службы. Важность данных правил заключается в их влиянии на организацию образовательного процесса и соблюдение дисциплины среди студентов.

После подписания и обнародования этой меры в 1900 году российские университеты стали ареной новых студенческих протестов. В результате этих беспорядков более 200 студентов были отправлены в армию. Такие события подчеркивают важность социальных и политических изменений в высшем образовании России того времени. Студенческие движения продолжали оказывать влияние на развитие университетской политики и общественной жизни в стране.

Министерство народного просвещения продолжало активную борьбу со студенческими организациями, рассматривая их как источники либерализма и социализма. В то же время оно начало поощрять создание подконтрольных кружков, читален, касс взаимопомощи и общежитий. Председатели этих одобренных студенческих организаций назначались или избирались из числа преподавателей, что позволяло государству сохранять контроль над образовательным процессом и идеологической ситуацией в учебных заведениях.

Преподаватели оказались в ситуации, когда на них возложили часть обязанностей инспекторов. При этом инспекторы сохранили право без ограничений вмешиваться в деятельность организаций, созданных профессорами. Собрания студентов строго классифицировались на законные, которые полностью контролировались администрацией, и незаконные, к которым относились все остальные. Участники незаконных собраний могли подвергаться дисциплинарной и уголовной ответственности.

Попытка подавить волну общественного недовольства оказалась неэффективной. В 1901 году, в ответ на призыв отправить провинившихся студентов на военную службу, произошла вторая всероссийская забастовка. Обострение общественных настроений вынудило правительство Николая II вернуть высланных студентов. В дальнейшем, до начала Первой мировой войны, студентов больше не призывали в армию.

Забастовки, происходившие в 1905–1907 годах, затронули не только студентов, но и преподавателей, что свидетельствует о глубоких социальных и политических изменениях того времени. Эти события стали важной вехой в истории образования, отражая нарастающее недовольство системой и требованиями реформ. Преподаватели, как и студенты, начали активно выражать свои протесты, требуя улучшения условий труда и более демократичного управления учебными заведениями. Забастовки в этот период продемонстрировали единство образовательного сообщества и стали catalyst для дальнейших изменений в образовательной системе страны.

Дневниковые записи Н. Н. Платоновой, супруги профессора и декана историко-филологического факультета Петербургского университета, а также руководителя Женского педагогического института С. Ф. Платонова, ярко отражают события того года. Эти записи служат ценным историческим источником, позволяя глубже понять социальные и культурные изменения, происходившие в обществе. Платонова детально фиксировала не только личные переживания, но и важные общественные события, что делает её дневники важным свидетельством эпохи. Анализ этих записей может помочь исследователям и интересующимся историей лучше осознать контекст времени, в котором они были написаны, и оценить влияние этих событий на развитие образования и науки в России.

Сейчас в разгаре сезон собраний и обсуждений вопросов автономии. В Педагогическом институте вновь проходит бойко обсуждение этой темы. Вчера Екатерина Семёновна Султан-Шах сообщила нам неприятную новость о запланированной на сегодня в 11 часов утренней сходке. С. Ф. опасался, что сюда, как и на сходку Высших женских курсов и медицинского института, могут прийти студенты и рабочие. Известно, что лидеры левой партии в институте проводили опрос среди преподавателей о желании автономии. Однако сегодняшняя сходка оказалась довольно незначительной, возможно, из-за плохой погоды.

Все высшие учебные заведения по-прежнему находятся под охраной войск, которые не пропускают студентов, желающих провести митинг. По информации, полученной от источников, военные не применяли оружие ни вчера, ни сегодня. Холодняк, согласно словам Ивановского, сообщил на Учёном совете, что студенты Филологического института бросили в солдат несколько бутылок с серной кислотой. В ответ на это офицер, вызвавший директора Латышева, предупредил о том, что в случае повторения подобных инцидентов войска примут решение о применении огневой мощи против института. Ситуация остается напряженной, и дальнейшие действия студентов могут привести к серьезным последствиям.

В среду, 12 числа, Введенский впервые выступил с лекцией в университете. На первой лекции студенты и курсистки встретили его овацией, однако на второй лекции произошел серьезный скандал. Студенты, пришедшие по приглашению одного из членов коалиционного совета, устроили шум и свист в аудитории Тарле, не давая Введенскому покинуть помещение в течение почти 45 минут. После этого они проводили его до профессорской с тем же громким гвалтом.

В Училище правоведения принц Ольденбургский отправил в отставку восемь преподавателей и 18 учеников в результате забастовки. Этот инцидент стал значимым событием в образовательной сфере, подчеркивающим конфликты между администрацией учебных заведений и их участниками. Забастовка вызвала широкий резонанс и привлекла внимание к вопросам управления и прав работников в образовательных учреждениях.

Платонова Н. Н. в своем дневнике, охватывающем период с 1889 по 1921 годы, предоставляет глубокое понимание исторических событий и личных переживаний того времени. Этот труд является важным источником для изучения новейшей российской истории, объединяя личные записи автора с контекстом значимых изменений в стране. Дневник Платоновой отражает не только социальные и политические перемены, но и культурные аспекты, что делает его ценным материалом для исследователей и специалистов в области истории. Издание, выпущенное в Рязани в 2020 году, продолжает привлекать внимание к наследию Платоновой и важности ее записи для понимания российской истории.

Во многих учебных заведениях занятия были полностью приостановлены. Это решение обусловлено необходимостью обеспечить безопасность студентов и сотрудников в условиях сложившейся ситуации. Учебные заведения адаптировались к новым условиям, переходя на дистанционное обучение, что позволило сохранить образовательный процесс и обеспечить доступ к знаниям в условиях ограничений.

Вашему величеству известно, что в настоящее время все высшие учебные заведения в России закрыты, и восстановление занятий в текущих условиях невозможно. В аудиториях потребовалось бы вводить не полицию, как это иногда делалось ранее, хотя и безрезультатно, но роты вооружённых солдат. Однако это также не решит проблему, так как ни один профессор не согласится проводить лекции под охраной, и слушателей не будет. Ситуация требует внимательного подхода и поиска решений для возобновления образовательного процесса в стране.

В современное время волнения охватывают и средние учебные заведения. Некоторые из них закрыты, в то время как в других для подавления беспорядков были вызваны войска, и применялась стрельба против гимназистов. Эти события подчеркивают важность обеспечения безопасности в образовательных учреждениях и необходимость эффективного управления конфликтами. Обострение ситуации в школах вызывает серьезные опасения у родителей и общества в целом, что делает актуальными вопросы о методах предотвращения насилия и поддержания порядка в учебных заведениях.

Насильственные меры и полицейское вмешательство не способны обеспечить спокойствие в учебных заведениях или восстановить занятия. Напротив, такие действия могут привести к еще большему хаосу и конфликтам, вынуждая студентов перейти от пассивного сопротивления к активной борьбе с властью. Для восстановления нормальной жизни в учебных заведениях необходимо общее умиротворение в стране.

Министр земледелия и государственных имуществ А. С. Ермолов в своей записке, адресованной императору Николаю II от 31 января 1905 года, поднимал важные вопросы, касающиеся аграрной политики и земельных реформ. Его рекомендации и выводы стали частью обсуждения, которое затрагивало не только нужды крестьян, но и общие экономические условия страны. Это событие имело значительное влияние на общественное мнение и активизацию молодежи, что в свою очередь способствовало революционным настроениям в России в период 1905–1907 годов. Углубленное изучение данного вопроса можно найти в работе Б. К. Тебиева «Студенческая и учащаяся молодежь в революции 1905–1907 гг.», опубликованной в журнале «Высшее образование в России» в 2017 году.

Правительство, осознав бесперспективность репрессивных мер, 27 августа 1905 года утвердило «Временные правила об управлении высшими учебными заведениями». Эти правила предоставили университетам ограниченную автономию, что стало важным шагом в развитии высшего образования в стране. Введение автономии способствовало улучшению образовательных процессов и научной деятельности, а также открыло новые возможности для студентов и преподавателей, что положительно сказалось на уровне образования.

Новый университетский устав должен был закрепить дальнейшую либерализацию университетской жизни, включая равные условия приема, предоставление права на высшее образование женщинам и другие важные меры. Однако устав так и не был принят. Это создает препятствия для достижения равноправия и справедливости в образовательной системе, что актуально для многих студентов. Необходимость принятия такого устава остается важной задачей для образовательных учреждений.

После того как волна общественного недовольства утихла, началась новая эпоха репрессий. Круг лиц, имеющих право поступать в учебные заведения и становиться вольнослушателями, существенно сократился. Вольнослушатели, например, женщины, которые ранее не имели равных условий для получения высшего образования, оказались под угрозой. В учебных учреждениях были введены полицейские наряды для контроля за студентами. Все студенческие организации, созданные в период революции, вновь признали незаконными. Также вернулись требования свидетельств на жительство, а профессорские суды стали обычной практикой. Обязательным условием для поступления стало предоставление характеристики о поведении от органов полиции. Эти изменения существенно затруднили доступ к образованию и ограничили свободу студентов, что негативно сказалось на научной и культурной жизни общества.

Целью данных мер было исключение из высших учебных заведений лиц с революционным прошлым. Эти нововведения вызвали недовольство как среди студентов, так и среди преподавателей с либеральными взглядами. В результате начались новые волнения, которые произошли в 1908 году, а в 1910 году они приобрели всероссийский масштаб.

В 1911 году правительство выпустило циркуляр, запрещающий студентам посещать вузы, если они состоят в каких-либо организациях или кружках, кроме научных. Этот шаг был направлен на ограничение влияния неформальных объединений на образовательный процесс и поддержание академической дисциплины.

Студенты в то время отчислялись массово. Для отчисленных вводился запрет на проживание в городе, где располагался университет. Информация о таких студентах немедленно передавалась военным, чтобы они могли предпринять необходимые меры вместе с полицией.

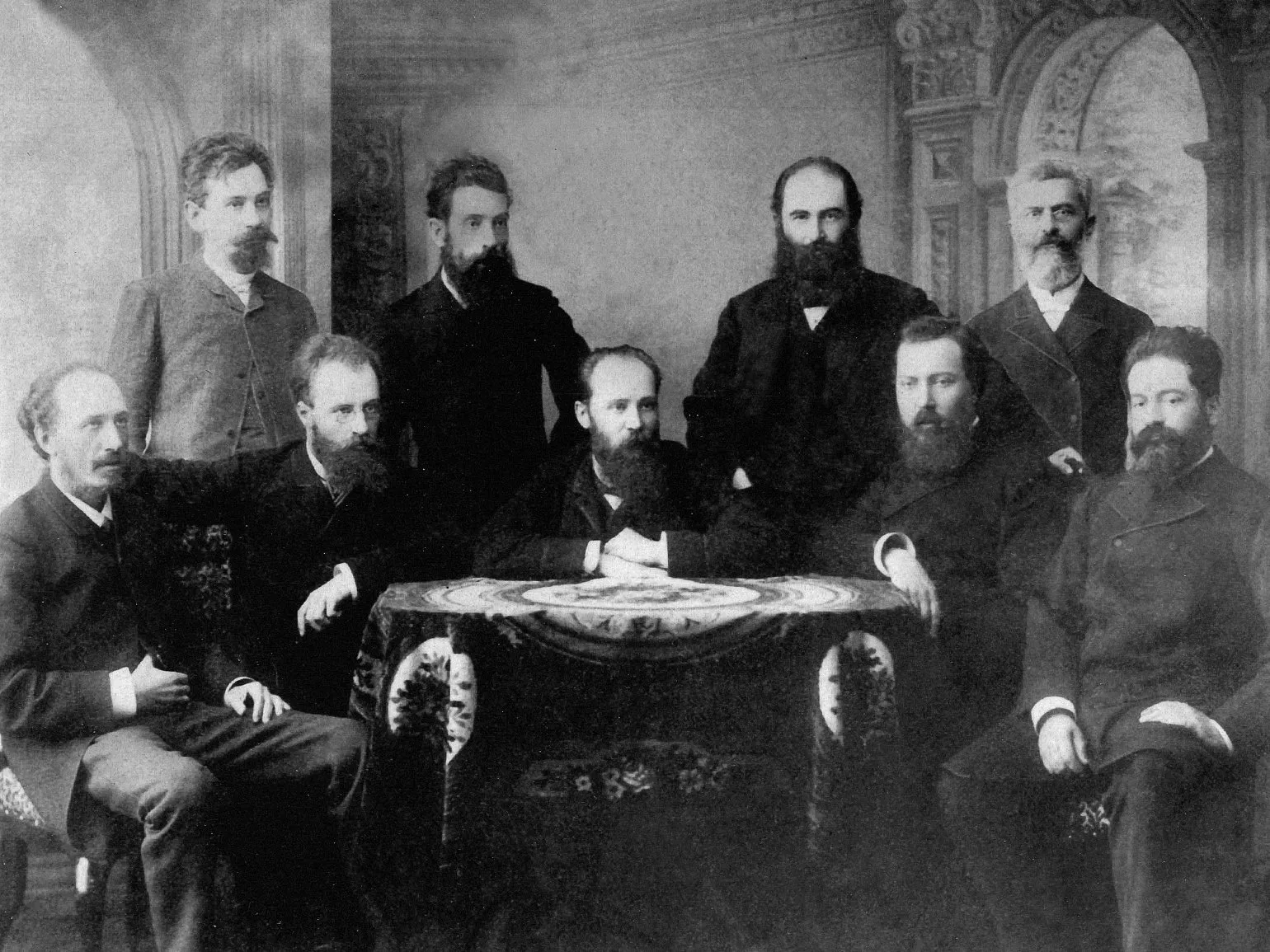

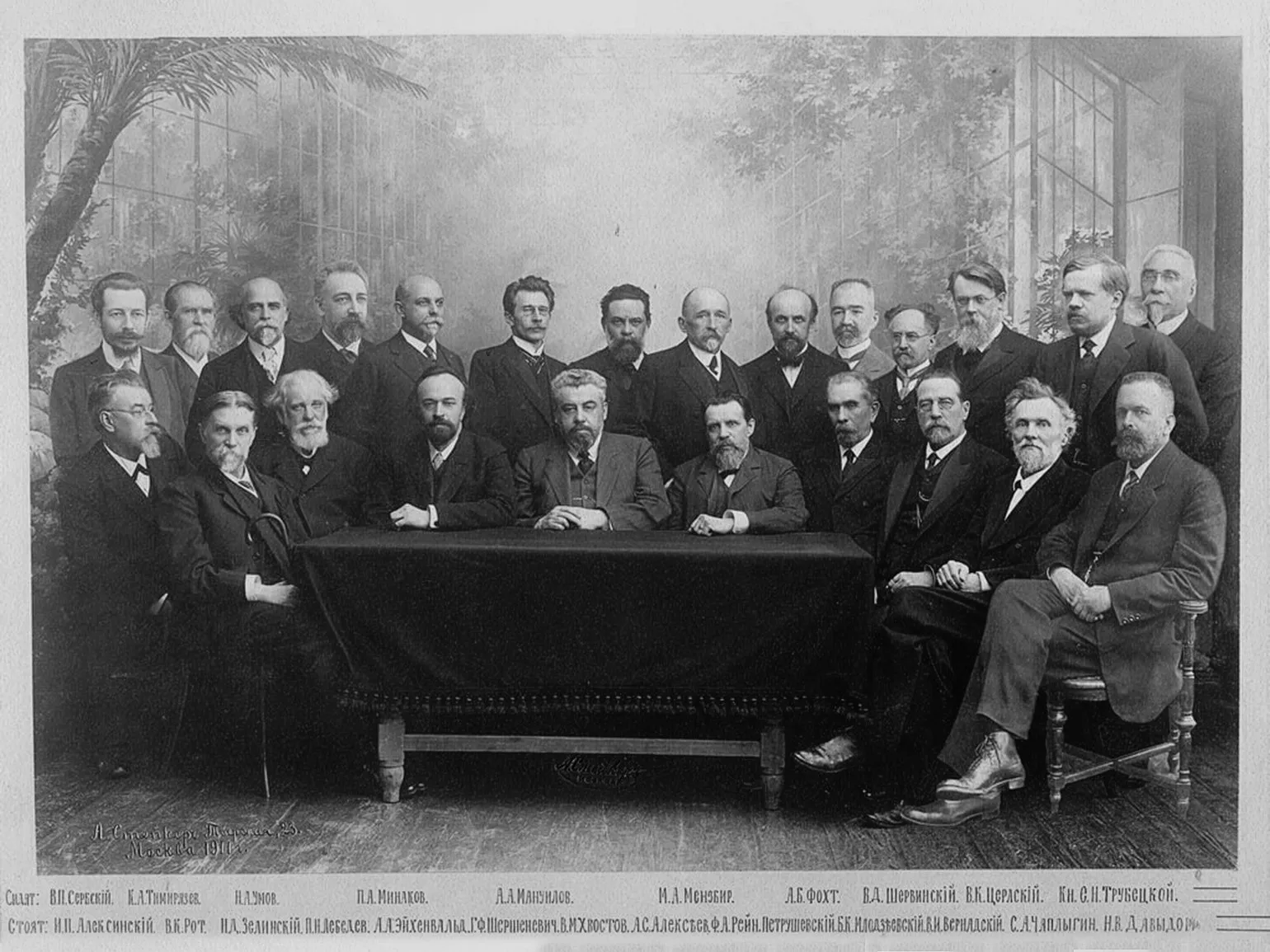

Московский университет столкнулся с критическими изменениями, приведшими к уходу ректора А. А. Мануйлова, обоих проректоров и более 130 профессоров и преподавателей. Среди уволившихся оказались выдающиеся ученые, такие как В. И. Вернадский, Г. Ф. Шершеневич, Г. И. Россолимо, К. А. Тимирязев и В. П. Сербский. Это привело к более чем 25% сокращению профессорско-преподавательского состава университета. В Министерстве образования даже рассматривался вариант отправки российских студентов на обучение за границу, что подчеркивало серьезность ситуации и возможные последствия для высшего образования в стране.

События, предшествовавшие Первой мировой войне, включая революцию, стали поворотными моментами в истории. Эти события не только изменили политическую карту Европы, но и привели к продолжительным ограничениям и студенческим забастовкам, которые продолжались на протяжении всего существования империи. В результате, окончательно решить вопросы, связанные с этими проблемами, так и не удалось.

Основные источники информации играют ключевую роль в формировании знаний и понимании различных тем. Они обеспечивают базу для анализа и исследования. Важно использовать надежные и проверенные источники, чтобы гарантировать точность и актуальность получаемых данных. К основным источникам информации относятся научные статьи, книги, официальные отчеты и статистика. Эти материалы помогают глубже понять предмет, а также позволяют опираться на факты и исследования. Для достижения лучших результатов в изучении любой темы рекомендуется регулярно обращаться к различным источникам, что способствует более полному и всестороннему восприятию информации.

- Аврус А. И. История российских университетов. Московский общественный научный фонд. — М., 2001.

- Иванов А. Е. Студенчество России конца XIX — начала XX века. Социально-историческая судьба. — М., 1999.

- Иванов А. Е. Высшая школа России конца XIX — начала XX века. — М., 1991.

- Козлова К. Н., Овчинников А. В. Власть, общество и воспитание школьников в России ХIХ — начала ХХ в. // Проблемы современного образования.

- Новиков М. В., Перфилова Т. Б. Университеты России на рубеже XIX–XX вв.: эксперимент с «Чиновниками от просвещения» (Н. П. Боголепов, Г. Э. Зенгер) // Ярославский педагогический вестник.

- Новиков М. В., Перфилова Т. Б. Устав 1884 г. : реставрация авторитарных порядков в сфере управления российскими университетами // Ярославский педагогический вестник.

- Степанов А. О., Фоминых С. Ф. По страницам Штрафной книги: система наказаний и практики сопротивления студенчества дисциплинарному надзору в Императорском Томском университете (1893–1899 гг.) // Вестник Томского государственного университета.

- Суворов Н. Устройство средневековых университетов // Развитие личности.

- Тебиев Б. К. Студенческая и учащаяся молодёжь в революции 1905–1907 гг. // Высшее образование в России.

- Фоминых С. Ф., Степанов А. О. Коллективный портрет профессоров Императорского Томского университета в зеркале их взаимоотношений со студенчеством (конец XIX — начало XX в.) // Вестник Томского государственного университета.

- Цыганков Д. А., Герье В. И. Воспоминания профессора В. И. Герье. 1894 год в истории Московского университета // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви.

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее