2021 год в цифрах: что произошло в сфере образования и что нового мы узнали / Skillbox Media

Значимые события и важные исследования года в цифрах.

Содержание:

- Какой получилась приёмная кампания в вузах

- Какие максимальные места заняли российские вузы в мировых рейтингах

- Стало известно о большой реформе СПО

- В числе центральных тем года — психоэмоциональные проблемы учащихся

- Состоялся конкурсный отбор вузов на гранты программы «Приоритет»

- Сколько у нас преподавателей вузов

- Всё движется к смешанному формату обучения

- Выяснилось, что большинство учителей в России недостаточно подготовлены

- Сколько платят учителям и считают ли они свою зарплату достойной

- Идея life-long learning оказалась не такой уж популярной

- Формат микролёнинга в корпоративном обучении, кажется, переоценён

Научитесь: Профессия Руководитель проектов в онлайн-образовании

Узнать большеКакой получилась приёмная кампания в вузах

В 2021 году приёмная кампания характеризовалась высокой конкурентностью, так как она проводилась по новым правилам — зачисление происходило в одну волну, а не в две. Бюджетные места на самых востребованных программах в престижных университетах в основном были заняты победителями олимпиад. В некоторых вузах это привело к нехватке мест даже для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. В ответ на это глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил ужесточить требования к абитуриентам. В результате, согласно обновлённым правилам приёма, льготы для победителей олимпиад стали менее значительными. Однако стоит задаться вопросом: насколько велико количество олимпиадников среди общего числа выпускников школ? Статистика показывает, что основная причина заключается в высокой концентрации олимпиадников среди абитуриентов топовых вузов, а также в ограниченном числе бюджетных мест на наиболее популярных направлениях обучения.

В марте министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил о количестве бюджетных мест для одиннадцатиклассников, заявив, что каждый второй выпускник школы сможет получить место в вузе. Подробности о проблемах, связанных с приёмной кампанией текущего года, можно найти в нашем анализе. Также мы освещали информацию о количестве бюджетных мест, выделенных для вузов на следующий учебный год, 2022/23.

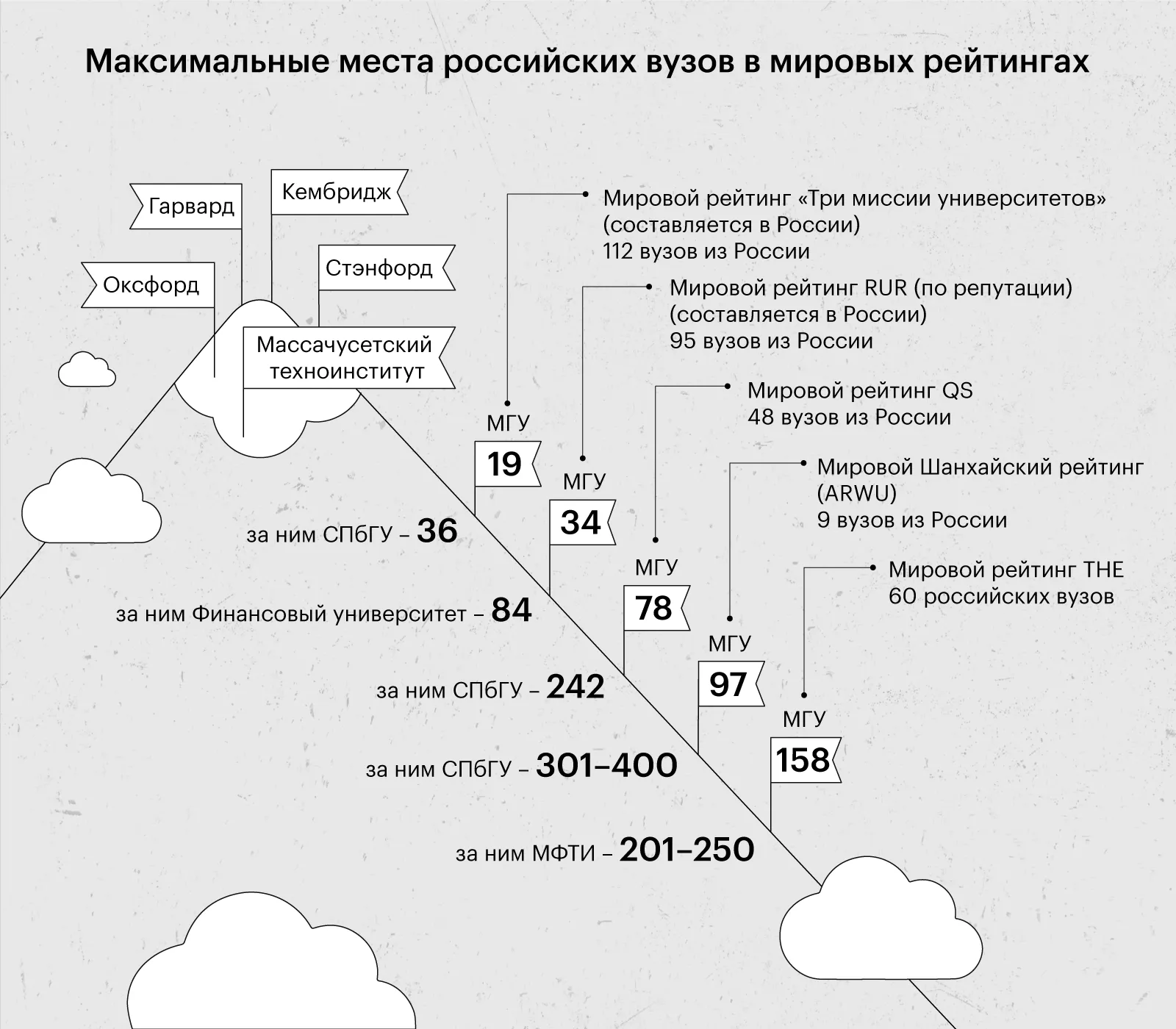

Какие максимальные места заняли российские вузы в мировых рейтингах

В этом году российские вузы добились значительных успехов в международных рейтингах, показав лучшие результаты по сравнению с предыдущими годами. В последнем рейтинге QS World University Rankings были представлены 48 российских университетов, что на 16 больше, чем в прошлом году. Россия заняла четвёртое место по количеству вузов в рейтинге, опередив США, где представлено 177 университетов, Великобританию с 90 вузами и Китай с 58. Это свидетельствует о растущем влиянии российских образовательных учреждений на мировой арене и их способности конкурировать с ведущими университетами других стран.

В рейтинг лучших университетов мира по версии THE вошли 60 российских вузов. В предыдущем списке было 48 участников из России, а за год до этого — 39. Несмотря на этот рост, российские вузы пока не занимают места в топ-10, за исключением рейтингов «Трёх миссий университетов» и репутационного рейтинга RUR. Однако стоит отметить, что эти два списка формируются в России, что может влиять на их результаты.

В этом году в Шанхайском мировом рейтинге университетов (ARWU) количество российских вузов снизилось по сравнению с прошлым годом.

Среди российских университетов Московский государственный университет (МГУ) стабильно занимает ведущие позиции в рейтингах.

В предметных рейтингах, которые оценивают успехи университетов в конкретных областях, российские вузы занимают более высокие позиции. Например, в рейтинге THE Московский государственный университет (МГУ) расположен на 44-м месте по искусству и гуманитарным наукам, а Московский физико-технический институт (МФТИ) занимает 71-е и 72-е места по физическим и компьютерным наукам соответственно. Кроме того, МГУ и МФТИ вошли в топ-10 лучших университетов развивающихся стран по версии THE. Эти результаты подчеркивают сильные стороны российских вузов в специализированных областях знаний.

Для получения информации о рейтингах российских вузов, рекомендуем ознакомиться с нашим предыдущим материалом. В нем вы найдете полезные ссылки и рекомендации по выбору учебных заведений, а также узнайте о различных критериях, используемых для оценки образовательных учреждений в России.

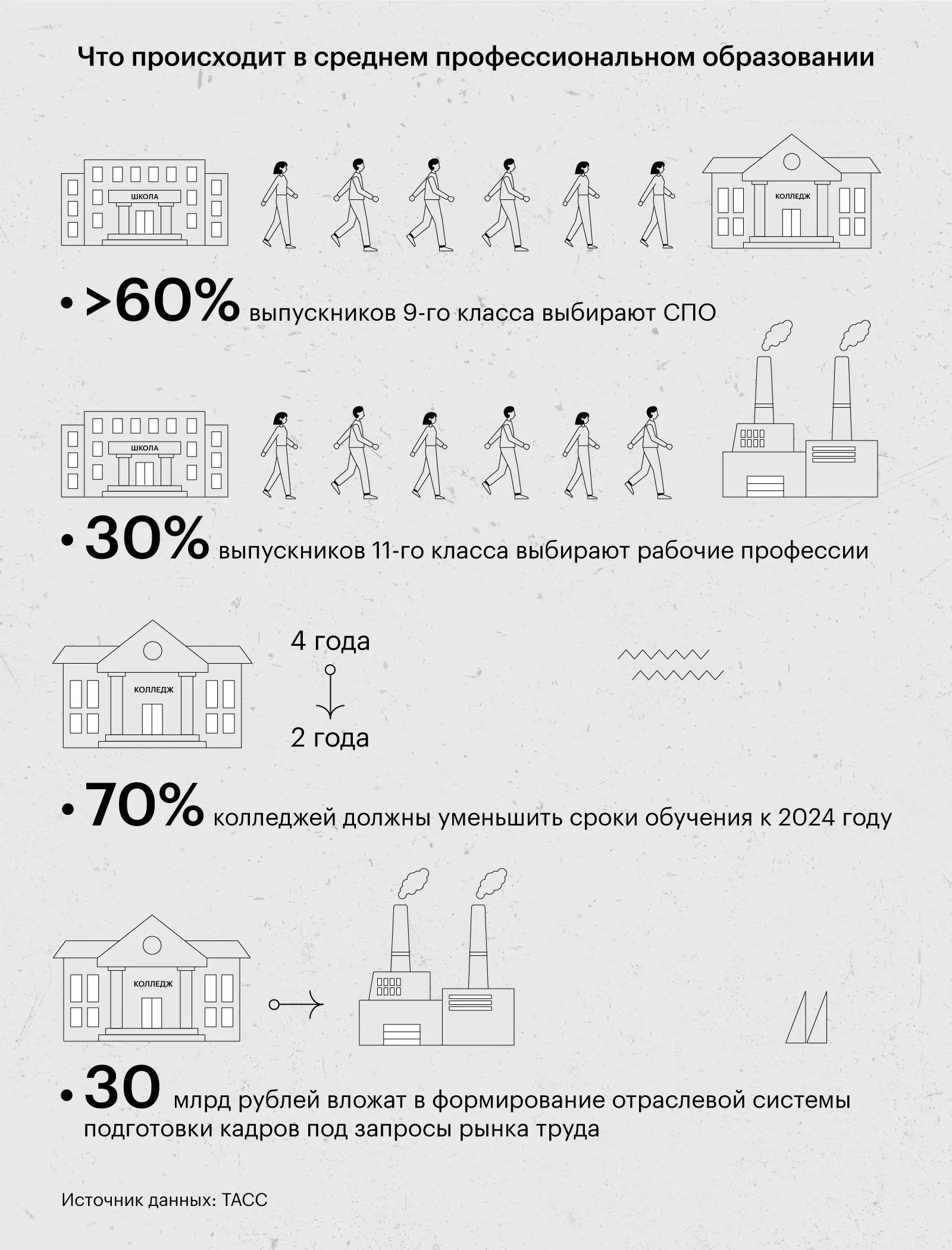

Стало известно о большой реформе СПО

В 2023 году власти объявили о планах реформирования системы среднего профессионального образования (СПО). Основные изменения касаются сокращения сроков обучения и введения нового уровня образования — профессионалитета. Также акцент будет сделан на адаптации образовательных программ к потребностям работодателей, что позволит повысить качество подготовки специалистов и их конкурентоспособность на рынке труда. Такие меры направлены на улучшение профессионального образования и соответствие его современным требованиям.

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила численные данные, касающиеся состояния образования и рынка труда в России. В недавнем материале мы подробно рассмотрели эту тему. Кроме того, стало известно о планах по развитию модели колледжей-заводов в стране. В нашем репортаже мы также обсудили, как планируется решать проблему разрыва между образовательной системой и требованиями рынка труда.

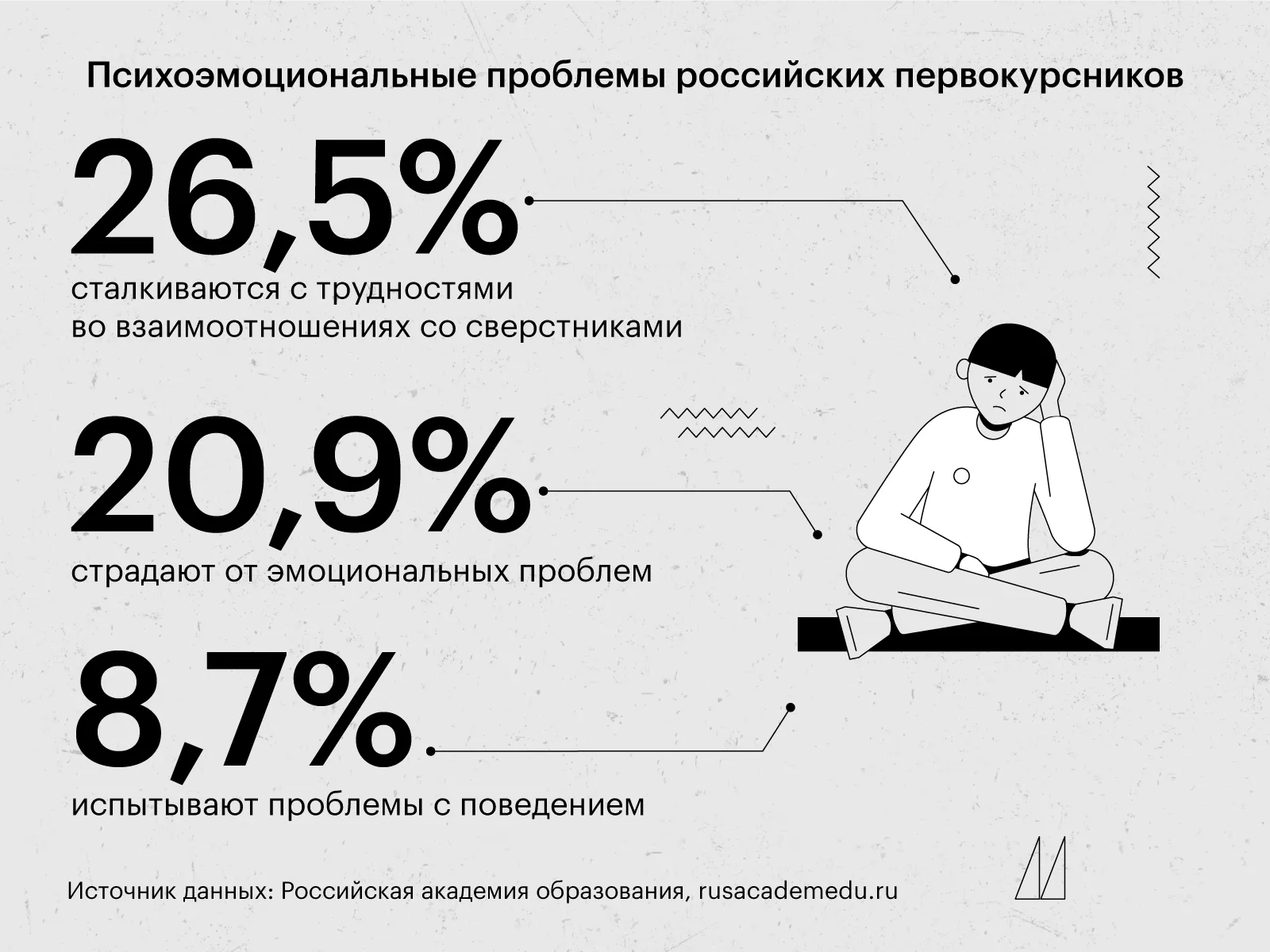

В числе центральных тем года — психоэмоциональные проблемы учащихся

Уходящий год запомнится двумя трагедиями со стрельбой в учебных заведениях — в Казани и Перми. Эти события вновь подняли вопросы о безопасности в школах и вузах, а также о психологических и эмоциональных проблемах, с которыми сталкиваются школьники и студенты. Исследование, проведенное учеными Российской академии образования (РАО), выявило серьезные эмоциональные и поведенческие проблемы у первокурсников, что вызывает тревогу и требует внимания со стороны общества и образовательных учреждений.

Президент РАО Ольга Васильева подчеркнула важность активного развития психологической службы в образовательных учреждениях, включая школы, колледжи и вузы. Это заявление стало особенно актуальным после трагического инцидента, когда первокурсник Пермского государственного университета совершил массовое убийство на территории вуза. В ответ на такие ситуации необходимо внедрение эффективных мер профилактики, включая психологическую поддержку студентов, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем и создать безопасную образовательную среду.

Состоялся конкурсный отбор вузов на гранты программы «Приоритет»

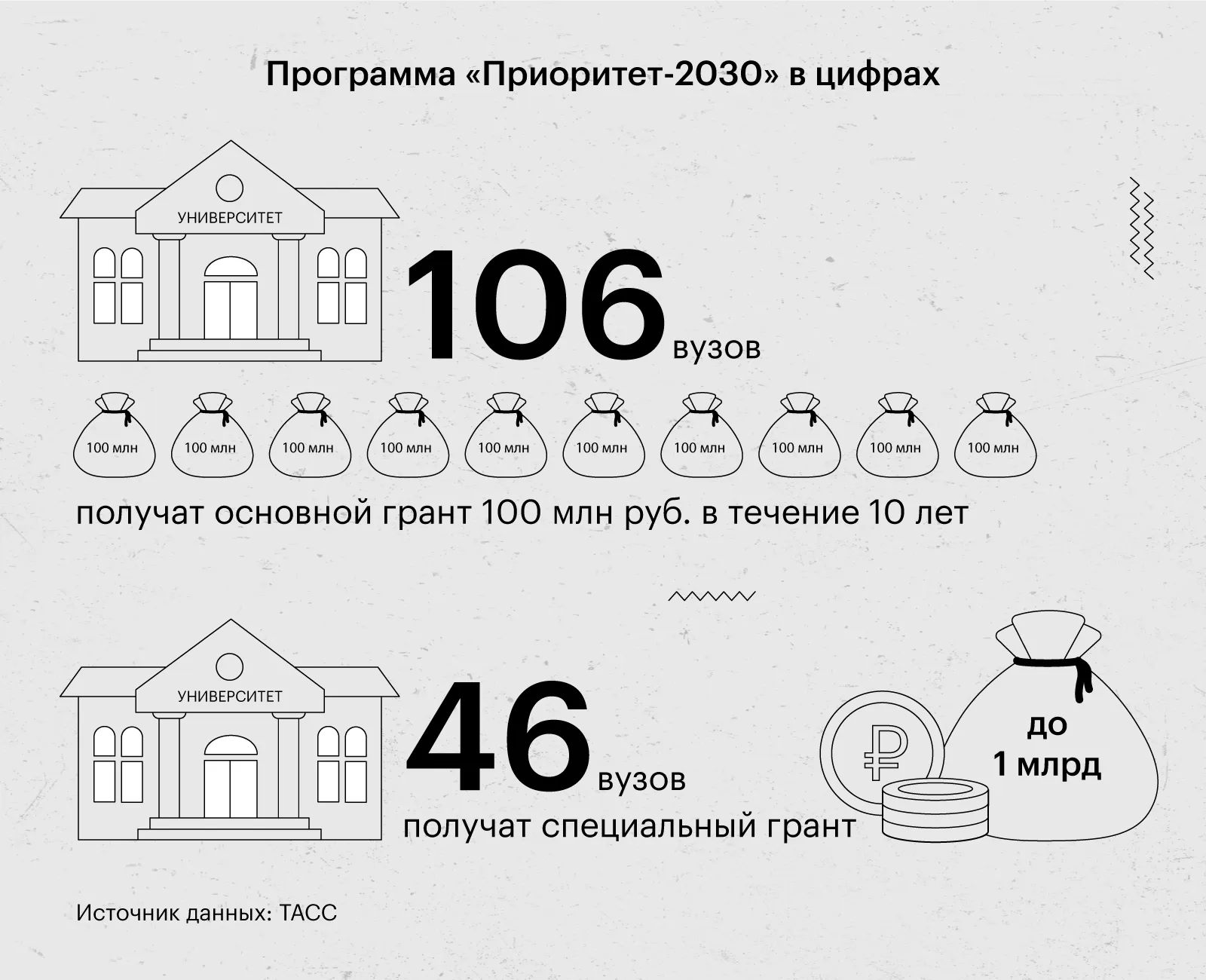

В этом году для многих вузов ключевым событием стало участие в программе «Приоритет-2030», которая представляет собой крупнейший российский проект по государственной поддержке университетов. Для отбора участников программы были установлены строгие критерии, требующие от вузов разработки стратегий развития, включающих вклад в региональное развитие и увеличение производства наукоемкой продукции. Ожидалось, что заявки подадут около 240 вузов, однако в итоге их оказалось всего 191. Это может свидетельствовать о том, что многие учебные заведения не соответствуют установленным требованиям.

В конце сентября был опубликован список вузов, выбранных для участия в программе «Приоритет-2030», которые получат основной грант. В начале октября также были названы 46 университетов, получивших специальные гранты. Однако существует мнение, что предоставление грантов не в полной мере способствует улучшению состояния российского высшего образования. Обсуждение эффективности этих грантов и их влияния на качество учебного процесса продолжается, и многие эксперты подчеркивают необходимость комплексного подхода к реформированию образовательной системы.

Проект «Приоритет-2030» предполагает внедрение более 300 новых специальностей в высших учебных заведениях. Это позволит студентам получить актуальные знания и навыки, соответствующие требованиям современного рынка труда. Новые специальности помогут повысить конкурентоспособность выпускников и обеспечат их успешную карьеру в различных отраслях. Внедрение таких программ станет важным шагом к модернизации образовательной системы и подготовке специалистов, способных справляться с вызовами будущего.

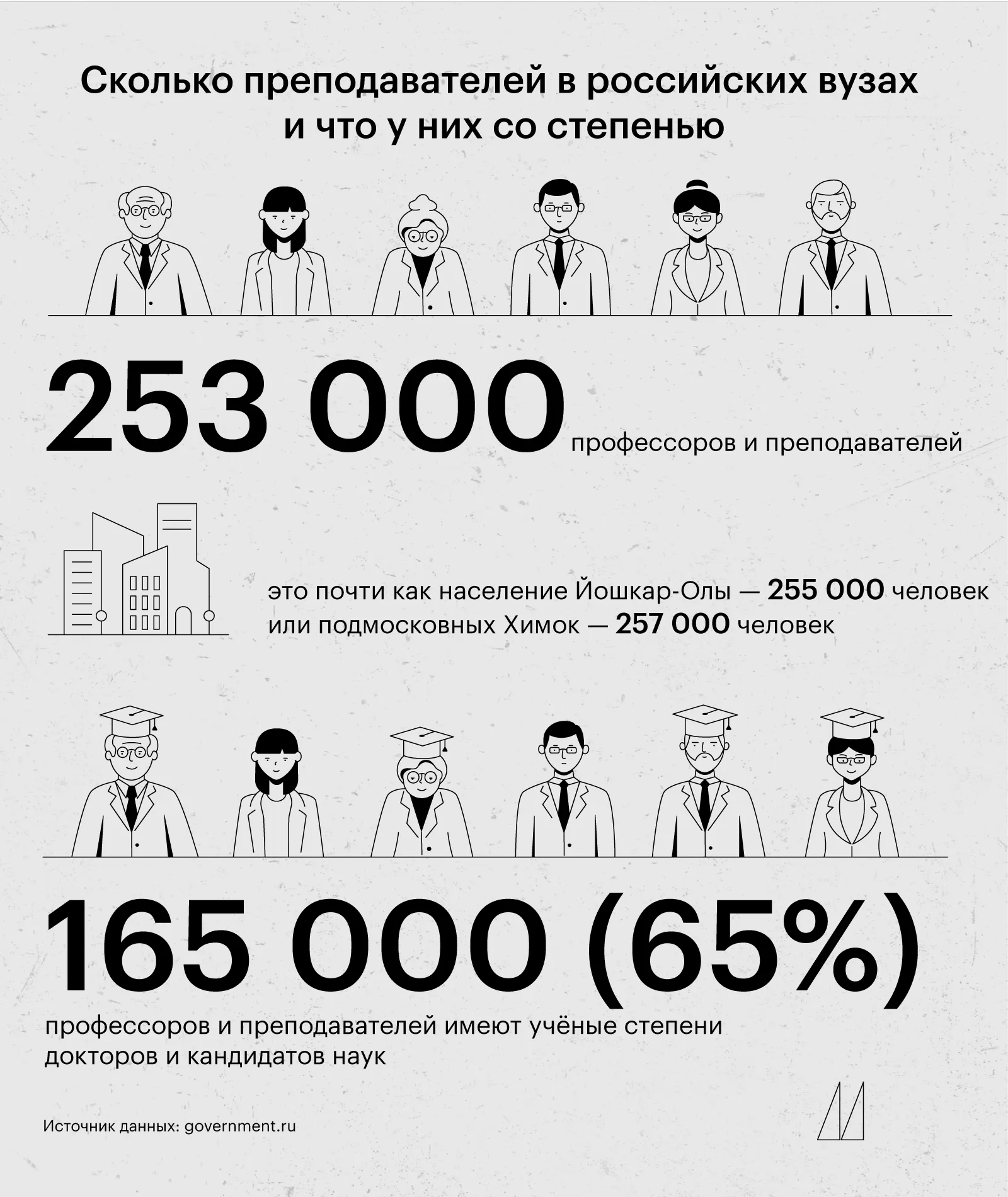

Сколько у нас преподавателей вузов

В 2021 году был установлен новый профессиональный праздник для преподавателей высшей школы, который впервые отметили 19 ноября. В честь этого события заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко представил статистические данные о профессии преподавателя. По данным сборника НИУ ВШЭ «Российское образование в цифрах» за 2020/2021 год, количество профессорско-преподавательского состава составило 223 100 человек. Однако, возможно, у правительства имеются более свежие и точные данные о численности преподавателей в высших учебных заведениях России.

Всё движется к смешанному формату обучения

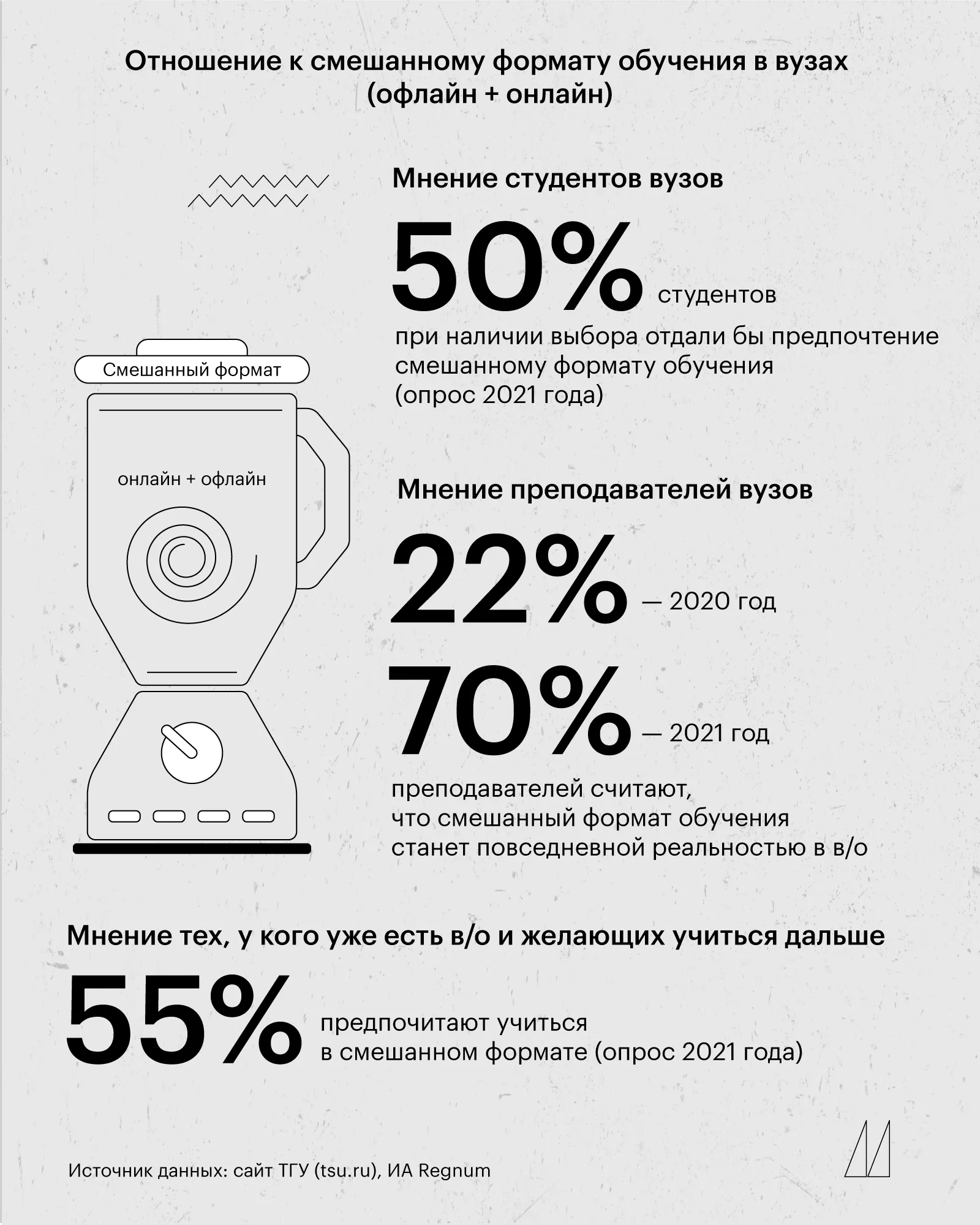

2020 год стал годом резкого перехода к онлайн-обучению, который сопровождался множеством негативных последствий. В 2021 году наблюдается стремление к более взвешенному подходу к онлайн-формату. Мы начинаем осознавать, что даже после завершения пандемии онлайн-обучение останется актуальным, поскольку оно удобно и востребовано среди учащихся. Особенно это касается взрослых обучающихся. Наиболее эффективным решением представляется смешанный формат, который сочетает онлайн-уроки с традиционными офлайн-занятиями. Такой подход позволяет обеспечить гибкость и разнообразие в образовательном процессе, что способствует лучшему усвоению материала и повышению мотивации студентов.

Аналитический доклад «Качество образования в российских университетах: что мы поняли в пандемию», представленный Минобрнауки, стал важным индикатором для сферы высшего образования. Он предоставляет глубокий анализ изменений в образовательном процессе в условиях пандемии. В области дополнительного профессионального образования значимыми являются результаты опроса, проведенного компанией «Нетология» и платформой «Россия — страна возможностей» среди россиян с высшим образованием. Эти исследования подчеркивают актуальные тренды и потребности в образовательной сфере, что важно для улучшения качества и доступности образования в России.

В 2021 году китайские исследователи провели исследование, которое продемонстрировало, что традиционный офлайн-формат обучения остается наиболее эффективным. Смешанный формат, сочетающий онлайн и офлайн элементы, занимает второе место по эффективности. Эти результаты подчеркивают важность личного взаимодействия в образовательном процессе и указывают на преимущества традиционного подхода.

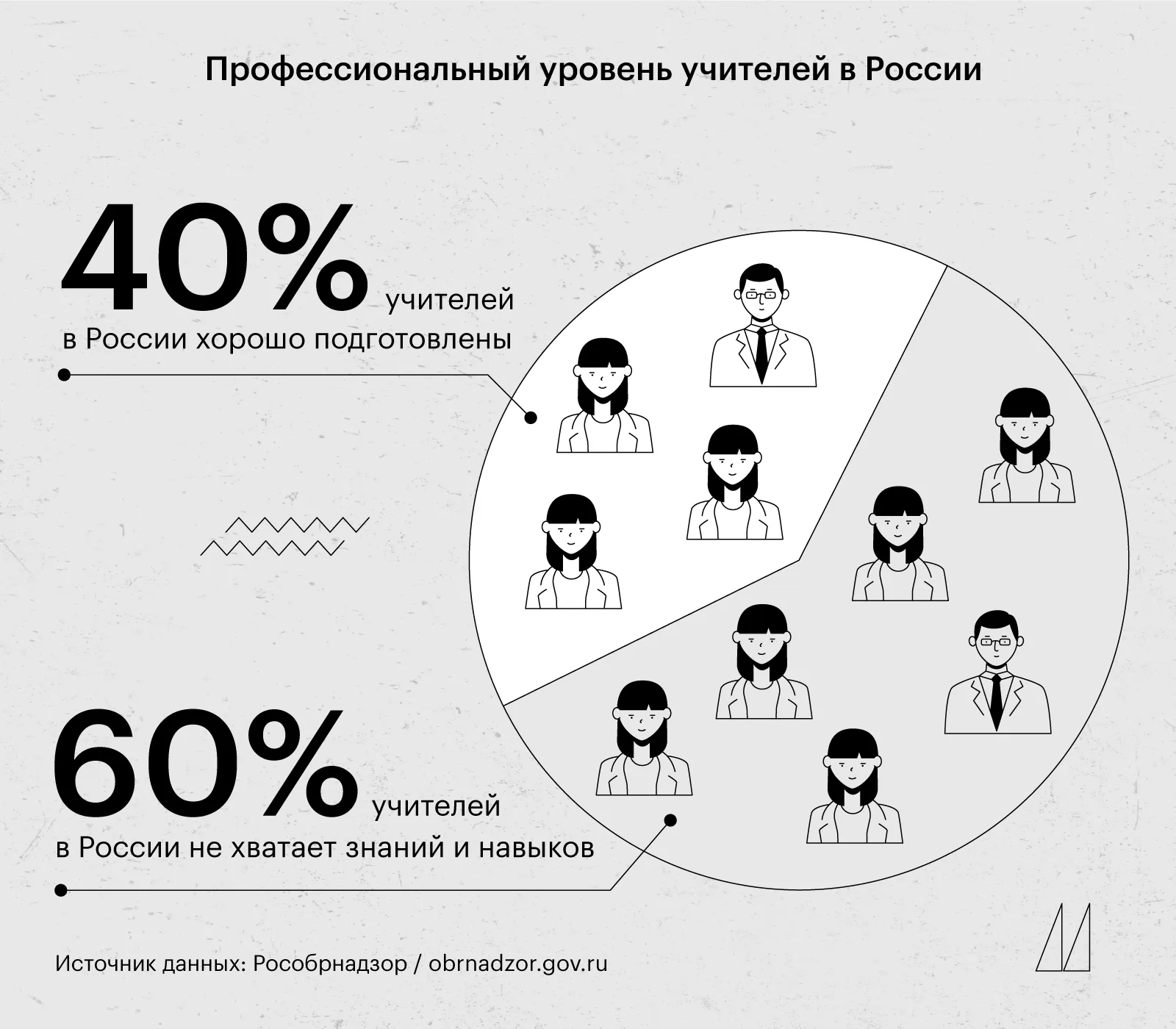

Выяснилось, что большинство учителей в России недостаточно подготовлены

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в июне представил результаты анализа оценки компетенций школьных учителей, проведенного в течение трех лет. Выяснилось, что только небольшая часть педагогов имеет хорошую подготовку, в то время как большинство испытывает недостаток в предметной и методической подготовке. Это свидетельствует о необходимости обратить внимание на тех учителей, которым недостает знаний и навыков. Важно, чтобы педагогические вузы и региональные институты повышения квалификации сосредоточили свои усилия на улучшении подготовки этих специалистов.

В России намечена реформа подготовки педагогических кадров. Об этом сообщил министр образования Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, в своей поздравительной статье для «Российской газеты» отметила важность изменения системы подготовки учителей. Она подчеркнула, что будущие педагоги должны выходить из вузов не с устаревшими знаниями, а с современными навыками, соответствующими требованиям времени. Это позволит обеспечить качественное образование и подготовить специалистов, способных эффективно работать в условиях быстро меняющегося мира.

Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) разработал проект по модернизации методической подготовки будущих учителей, который получил одобрение Российский академии образования (РАО), Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования. В дополнение к этому, Институт образования НИУ ВШЭ, при поддержке Фонда Сегаловича, провел исследование, в котором предложены новые подходы к обучению педагогов цифровым навыкам. В России также планируется внедрение процедуры независимой оценки квалификации учителей, что позволит повысить стандарты педагогического образования и улучшить качество обучения в учебных заведениях.

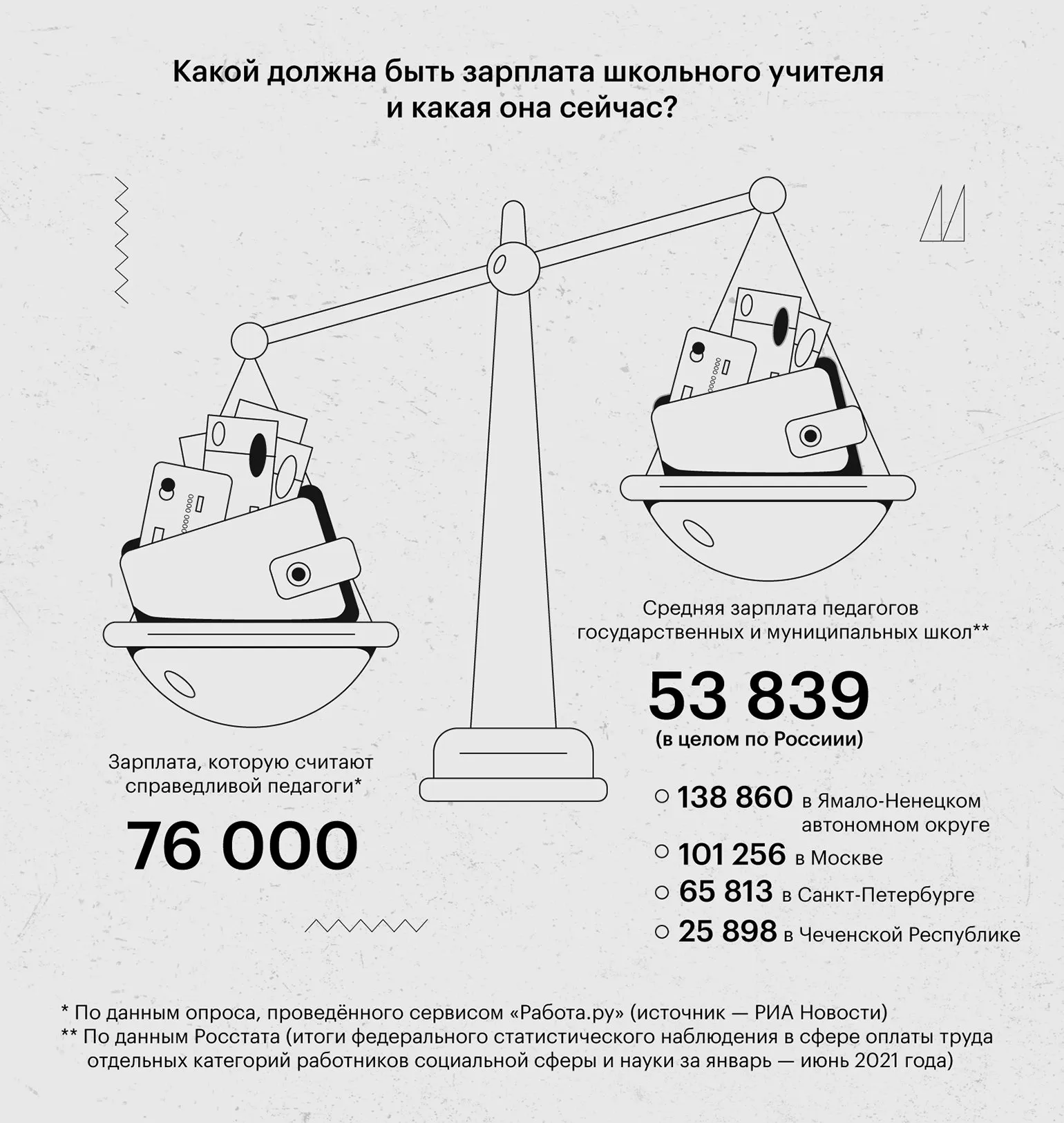

Сколько платят учителям и считают ли они свою зарплату достойной

В 2021 году тема заработной платы педагогов стала предметом активных обсуждений. Президент России поставил задачу разработать предложения по улучшению системы оплаты труда учителей. В ответ на это Министерство просвещения подготовило проект постановления о внедрении единой модели расчета зарплат, учитывающей квалификацию педагогов. Существующая проблема заключается в значительном разрыве в уровне заработка учителей в разных регионах страны. Например, в Москве средняя зарплата учителя достигает 101 тысячи рублей в месяц, в то время как в Тамбовской области этот показатель составляет всего 35 тысяч рублей. В некоторых регионах заработок учителей еще ниже, что подчеркивает необходимость реформирования системы оплаты труда в образовательной сфере.

Сервис «Работа.ру» провел исследование, в котором выяснил, какую зарплату учителя считают справедливой. Данные были получены из источника РИА Новости. Мы также провели сравнение этой цифры с уровнем средних зарплат школьных учителей по России в целом и в отдельных регионах. Для этого использовались данные Росстата, основанные на итогах федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда работников социальной сферы и науки за январь — июнь 2021 года.

В декабре на конференции, посвященной памяти А. А. Пинского, директор Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Татьяна Клячко представила актуальные результаты мониторинга эффективности образовательных учреждений. Согласно опросу, проведенному среди почти 2100 учителей, 53% респондентов сообщили, что их заработная плата в 2021 году составляла менее 25 тысяч рублей. Эти данные подчеркивают проблемы, с которыми сталкиваются педагоги, и акцентируют внимание на необходимости повышения заработной платы в сфере образования для улучшения качества обучения.

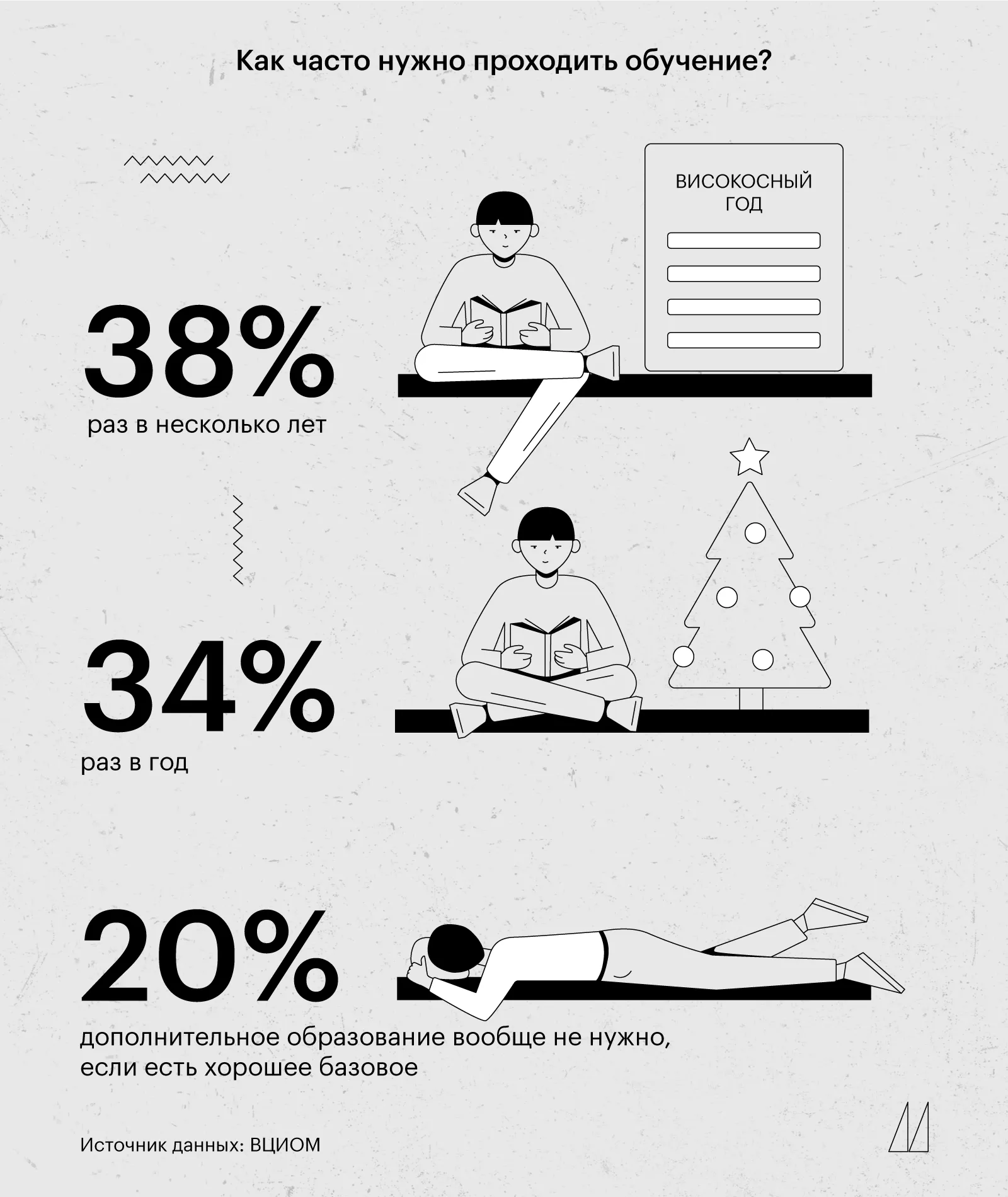

Идея life-long learning оказалась не такой уж популярной

ВЦИОМ провел опрос среди 1,6 тысячи россиян о их опыте дополнительного образования и отношении к нему. Результаты опроса показали, что большинство респондентов считает, что учиться необходимо периодически, раз в несколько лет. При этом 20% опрошенных не видят смысла в дополнительном обучении, полагая, что у них уже есть достаточное базовое образование. Более половины респондентов (51%) не планируют продолжать обучение в будущем. Лишь 28% участников опроса прошли какие-либо курсы или тренинги за последний год. Эти данные подчеркивают важность обсуждения роли дополнительного образования в современном обществе и необходимость повышения информированности о его преимуществах.

На конференциях YaC/e и eSTARS, прошедших в конце года, управляющий партнёр и директор по бизнес-развитию Skyeng Александр Ларьяновский отметил, что доля населения, заинтересованного в дополнительном образовании, действительно невелика. Это свидетельствует о том, что все, кто занимается обучением взрослых, сталкиваются с конкуренцией за ограниченную аудиторию. В условиях такой ситуации важно находить эффективные подходы и стратегии для привлечения новых клиентов и удержания существующих. Разработка уникальных образовательных программ и использование современных технологий могут стать ключевыми факторами успеха в данном сегменте.

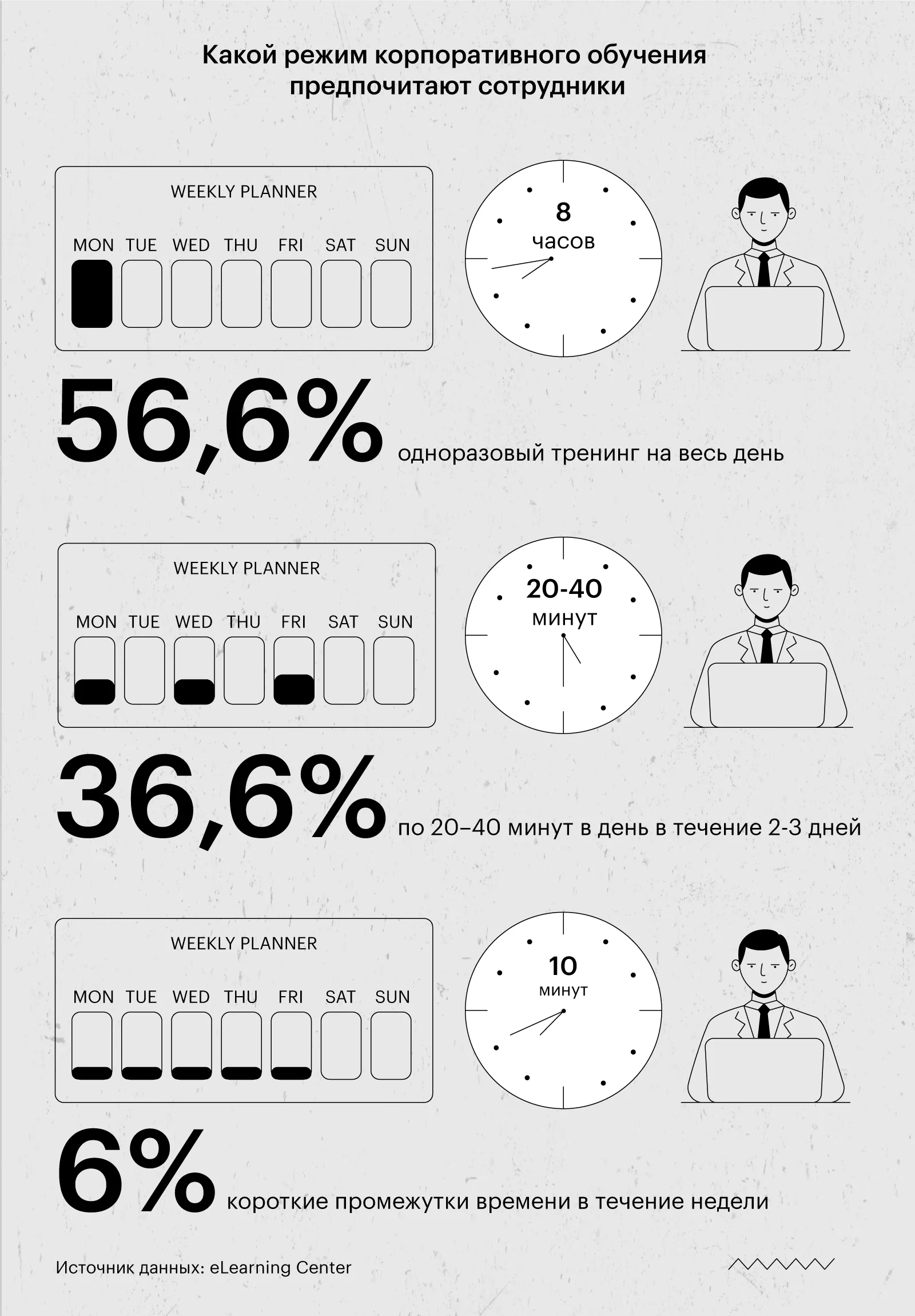

Формат микролёнинга в корпоративном обучении, кажется, переоценён

В 2023 году было представлено два значительных исследования, посвящённых трендам в корпоративном обучении. Первое из них выпустил «СберУниверситет» при поддержке Института образования НИУ ВШЭ. Мы подготовили детальный анализ ключевых выводов этого исследования. Второе исследование, проведённое компанией eLearning Center, получило название «Исследование предпочтений слушателей электронных курсов — 2021». В нём были выявлены ожидания сотрудников от корпоративного обучения, а также их предпочтения и критика существующих программ. Одним из наиболее удивительных результатов этого исследования стало то, что многие сотрудники не поддерживают идею растягивания обучения на мелкие порции в течение длительного времени. Это ставит под сомнение актуальность популярного в последние годы тренда на микролёнинг в корпоративном обучении.

Сотрудники часто сталкиваются с перегрузкой от работы, обучения и жизненных обстоятельств. Обучение не существует отдельно и не предоставляет дополнительного времени; 30 минут в сутках не добавляется. Это создает серьезную задачу для проектирования образовательных программ в новом году: как эффективно обучать занятых и перегруженных людей, избегая их отторжения от учебных инициатив? Об этом написала генеральный директор eLearning Center Елена Тихомирова в своем Telegram-канале «Живое обучение».

Читайте также:

- 10 трендов онлайн-образования, которые назвали лидеры EdTech

- Как психологические факторы влияют на эффективность онлайн-обучения

Профессия Руководитель проектов в онлайн-образовании

Вы научитесь вести проекты, собирать команду, продюсировать курсы и строить финансовую модель. Сможете найти работу с высокой зарплатой или открыть свою онлайн-школу.

Узнать подробнее