Как учили в одной из легендарных школ дореволюционного Петербурга — Карла Мая / Skillbox Media

В этой частной школе директор по утрам приветственно пожимал руку каждому ученику и придерживался индивидуального подхода.

Содержание:

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать большеВ данной школе учились выдающиеся личности, включая братьев Рерихов, художников Валентина Серова и Александра Бенуа, а также известного публициста и литературного критика Дмитрия Философова и академика Дмитрия Лихачёва. Также здесь получили образование многие ученые в области естественных и математических наук, гуманитарных дисциплин, архитектуры и общественной деятельности, фамилии которых менее известны сегодня, но которые в свое время внесли значительный вклад в развитие науки и культуры. Среди них был и Леонид Тихвинский — инженер, автор множества патентов в электротехнике и электроэнергетике. Из-за революции ему пришлось эмигрировать, и он стал профессором механики в Калифорнийском университете в Беркли. Эта школа сыграла важную роль в формировании будущих лидеров и новаторов, которые оставили заметный след в различных областях науки и искусства.

Что же представляет собой эта уникальная школа, которая выпускала как успешных технарей, так и известных гуманитариев, а также знаменитых деятелей искусства? Это особенно интересно, учитывая, что в дореволюционной России школы четко делились на два типа: гимназии, акцентирующие внимание на гуманитарных дисциплинах, и реальные училища, специализирующиеся на естественно-научных и технических предметах. Уникальность данной школы заключается в её способности сочетать разные образовательные направления, что позволяло ученикам развивать широкий спектр навыков и знаний, необходимых для успешной карьеры в различных областях.

Кем был Карл Май и как он открыл свою школу

Карл Иванович Май (1820–1895) родился в Санкт-Петербурге в семье, состоящей из шведки и немца, что предопределило его многонациональное воспитание. Он получил качественное домашнее образование, а также, по некоторым сведениям, окончил французскую элементарную школу мадам Курвуазье. В 13 лет он поступил в известную частную немецкую школу Петришуле, также известную как Главное немецкое училище Святого Петра. К сожалению, в 1834 году его отец скончался, а вскоре после этого утратил и дядю, что негативно сказалось на финансовом положении семьи. В условиях материальных трудностей Карл начал подрабатывать репетитором, обучая младшеклассников и менее способных сверстников. Творческий путь Карла Майа стал ярким примером преодоления жизненных трудностей и стремления к знаниям.

В молодые годы Карл, проводя частные уроки, проявлял терпение и выдержку, стремясь объяснять материал доступно и образно. Его методика преподавания была высоко оценена, и уже в 16 лет он занял должность помощника педагога в соседнем пансионе. При этом он успешно продолжал учёбу и окончил Петришуле с отличием.

Карл мечтал о поступлении в университет, однако ему приходилось посвящать каждый день частным урокам, чтобы накопить средства на своё образование и оплатить учёбу трёх сестёр. Финансовые трудности были настолько серьезными, что по вечерам семья часто сидела в темноте, экономя на свечах. Несмотря на это, Карлу удалось собрать достаточную сумму, чтобы его сёстры завершили обучение в школе, а он сам поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. В период учёбы Карл не прекращал давать частные уроки, продолжая зарабатывать на жизнь и поддерживать семью.

Университет Карл Май окончил с отличием, что привлекло внимание к молодому педагогу. Его пригласили обучать младшего сына Дмитрия Дашкова, бывшего министра юстиции и основателя литературного общества «Арзамас». Дашковы часто брали учителя с собой в длительные зарубежные поездки, что позволяло Майу продолжать своё образование, посещая лекции в европейских университетах. Его вдохновил известный географ Карл Риттер, и после этого Май решил посвятить свою жизнь преподаванию географии. Когда его воспитанник Дашков подрос, Карл Май начал работать в различных учебных заведениях, а в 1852 году стал преподавателем в Санкт-Петербургском лесном и межевом институте, где быстро завоевал признание студентов. В дополнение к основной деятельности он также проводил частные уроки, что способствовало его профессиональному росту и популярности.

К моменту открытия своей школы Карл Май зарекомендовал себя как высококвалифицированный педагог. Его друзья и знакомые предложили ему создать немецкую школу на Васильевском острове, где в то время проживало множество иностранцев, но существующие учебные заведения не удовлетворяли их требованиям к качеству образования. Май принял это предложение и 10 сентября 1856 года собрал десять мальчиков в гостиной своего дома на 1-й линии Васильевского острова для начала занятий. Он лично преподавал арифметику, всеобщую историю и географию, а другие предметы вели его друзья, в том числе университетские преподаватели. Вскоре количество учеников увеличилось в три раза, и они были разделены на два класса в зависимости от возраста и уровня подготовки. Создание этой школы стало важным шагом в развитии образовательной среды на Васильевском острове и способствовало улучшению качества образования для иностранных граждан.

В 1860 году в школе Карла Мая числилось 83 ученика, распределённых по пяти классам. В этом же году Май подал прошение к попечителю учебного округа с просьбой о придании его учреждению официального статуса. Прошение было удовлетворено, и школа получила уникальное название «Реальное училище на степени гимназии», что подчеркивало её акцент на прикладном обучении. В связи с нехваткой места в старом флигеле, вскоре после этого школа переехала в новое здание по адресу: 10-я линия Васильевского острова, дом 13. Этот переход стал важным этапом в развитии учебного заведения, которое продолжало привлекать учеников, стремящихся к практическим знаниям.

Почему школа Мая была особенной

С первого по четвёртый класс учебная программа в школе была единой для всех учеников. Начиная с пятого класса, родители или сами ученики могли выбирать направление для дальнейшего обучения. Ученики, определившие себя как «гимназисты», изучали латинский и греческий языки, аналогично классическим гимназиям. В то же время «реалисты» сосредотачивались на естественной истории, химии, рисовании с черчением, углублённой математике и современных языках, таких как немецкий, французский и, по желанию, английский. Это соответствовало программе реальных гимназий, которые до 1871 года назывались реальными училищами. Выбор направления обучения в пятом классе позволяет детям развивать свои интересы и способности, что способствует более глубокому пониманию предметов и подготовке к будущей профессиональной деятельности.

Выбор одного из двух направлений предоставлял выпускникам возможность поступить в университеты или специализированные технические институты, в зависимости от их предпочтений. Это решение играло ключевую роль в формировании их будущей карьеры и профессионального роста.

При школе функционировало небольшое коммерческое отделение, которое обучало учеников основам предпринимательства. В рамках этого отделения проводились занятия по купеческой арифметике, что способствовало формированию навыков, необходимых для успешной работы в бизнесе.

Узнайте больше:

Дореволюционная Россия была известна своей уникальной системой образования, которая претерпела значительные изменения за годы своего существования. В этой статье представлены десять основных фактов о школах в дореволюционной России, которые помогут понять особенности образовательной системы того времени.

Во-первых, образование в дореволюционной России было доступно не всем слоям общества. Хотя существовали городские и сельские школы, большинство школ было сосредоточено в крупных городах, и только дети из обеспеченных семей могли позволить себе получить качественное образование.

Во-вторых, система образования была разделена на несколько уровней. Существовали начальные, средние и высшие учебные заведения, каждая из которых имела свои особенности и требования к обучению. Начальные школы предоставляли базовые знания, тогда как гимназии и реальные училища готовили учеников к дальнейшему обучению в университетах.

В-третьих, основными предметами в школьной программе были русский язык, математика, история и география. Однако в гимназиях также преподавали иностранные языки, естественные науки и философию, что способствовало более глубокому пониманию мира.

Четвертым фактом является то, что в дореволюционной России существовали различные типы школ, включая классы для девочек, которые имели свои особенности и акценты в образовании. Это способствовало повышению уровня образования среди женщин, хотя и в ограниченных рамках.

Пятым фактом является то, что многие учителя в дореволюционной России были высококвалифицированными специалистами, которые стремились привить учащимся любовь к знаниям. Однако были и случаи недостатка квалифицированных кадров, что отрицательно сказывалось на качестве образования.

Шестым фактом является то, что школьное образование в России имело сильное влияние религиозных учреждений. Многие школы находились под контролем церкви, что отражалось на учебной программе и воспитании учащихся.

Седьмым фактом является то, что в конце XIX века началась реформа образования, направленная на улучшение доступности и качества обучения. Были заложены основы для создания системы обязательного начального образования, что значительно изменило образовательный ландшафт страны.

Восьмым фактом является то, что образовательный процесс в дореволюционной России часто проходил в условиях строгой дисциплины. Учебный план был насыщенным, и многие ученики испытывали значительное давление.

Девятым фактом можно считать то, что выпускники дореволюционных школ часто имели возможность продолжить образование за границей, что способствовало обмену знаниями и культурным влияниям.

Наконец, десятым фактом является то, что система образования в дореволюционной России оставила заметный след в истории страны, подготовив множество выдающихся личностей, которые впоследствии внесли вклад в различные сферы науки, культуры и общественной жизни.

Эти факты подчеркивают важность понимания образовательной системы дореволюционной России и ее влияния на развитие общества.

В 1882 году школа получила статус восьмиклассной гимназии от Министерства народного просвещения, что предоставило выпускникам ряд льгот, включая сокращённый срок военной службы. Карл Май был официально назначен директором школы, в то время как ранее его должность определялась как учредитель или содержатель частной школы. Это событие стало важным шагом в развитии образовательной структуры, обеспечив более высокие стандарты обучения и подготовки молодых людей.

К 1884 году в гимназии обучалось 177 учеников. Учебное заведение принимало только мальчиков, а стоимость обучения составляла 120 рублей в подготовительных классах, 160 рублей в остальных и 600 рублей с проживанием на пансионе. Эти расценки были установлены при открытии гимназии и оставались неизменными почти полвека. Год обучения в этой гимназии без пансиона обходился примерно в три раза дороже, чем в государственных гимназиях. Подобные расходы могли позволить себе только состоятельные граждане и высокопоставленные чиновники, такие как статские советники (V класс Табели о рангах), чье годовое жалованье составляло 652 рубля 50 копеек. Для большинства простых людей эти суммы были непосильными: оплата за год обучения равнялась средней десятимесячной зарплате промышленного рабочего 1880-х годов.

В школе обучались не только дети из обеспеченных семей, но и ребята из простых слоев общества, такие как швейцар, выигравший в лотерею, слесарь или крестьянин. К ним относились с таким же уважением, как и к более знатным ученикам. Для поддержки нуждающихся учащихся часто организовывали сбор средств, инициируемый бывшими учениками. В протоколах заседаний педагогического совета и совета воспитателей можно встретить записи, отражающие эту практику. Например, 29 января 1916 года было зафиксировано: «Ученик 6-го класса Мызников не может посещать школу из-за отсутствия обуви. В связи с этим было решено выдать ему 20 рублей из процентных отчислений». Это свидетельствует о стремлении образовательного учреждения обеспечить равные возможности для всех учеников, независимо от их социального статуса.

До 1884 года большинство предметов, включая латынь и греческий язык, преподавались на немецком языке. Это создавало определенные трудности для множества русских учеников, которые начали поступать в школу сразу после её открытия. Однако такой подход способствовал расширению их кругозора и углублению знаний в различных областях.

При создании школы Карл Май стремился применить свой опыт, полученный на частных уроках, и устранить недостатки, присущие классическим и реальным гимназиям своего времени. В качестве девиза он выбрал известную цитату Яна Амоса Коменского: «Сперва любить — потом учить». Этот принцип стал основой его подхода как в процессе обучения, так и в отборе педагогов и оценке их работы. Карл Май понимал, что успешное обучение невозможно без создания доверительной и поддерживающей атмосферы, что и стало основой его образовательной философии.

В учебных заведениях не применялись антисемитские квоты, которые ограничивали процент евреев среди учащихся. Немцы, русские, французы, киргизы, татары, поляки и евреи учились вместе, без конфликтов на национальной почве. Любая форма шовинизма осуждалась. Одним из примеров этого стало требование к преподавателю из Берлина публично извиниться перед классом за его нелестные высказывания о русской молодёжи.

На фоне строгой дисциплины, характерной для государственных гимназий, школа Мая выделялась своей уникальной демократичностью. Уважение к старшим со стороны младших было не просто нормой, а настоящей традицией, разделяемой как учениками, так и преподавателями. Эта атмосфера взаимопонимания и поддержки способствовала созданию комфортной образовательной среды, где каждый мог развивать свои способности и таланты.

Учителя и воспитатели обращались ко всем учащимся на «вы» и по фамилии, что подчеркивало уважение и дисциплину в учебном процессе. Когда юный князь Гагарин потребовал, чтобы его называли по официальному титулу, его немедленно исключили из класса, и с тех пор он больше не проявлял подобной заносчивости. Аналогично, когда близкий родственник министра народного просвещения Дмитрия Толстого совершил серьезный проступок, директор школы Май без колебаний принял решение о его исключении. Даже проявление богатства, например, подъезд к школе на экипажах или автомобилях, которые начали появляться в конце XIX века у самых влиятельных людей, считалось неприемлемым. Эти меры подчеркивали строгие нравы и высокие требования к поведению учащихся в образовательной системе того времени.

Каждый день учащиеся посвящали по полчаса гимнастическим занятиям, что способствовало их физическому развитию. На переменах ребята имели возможность свободно бегать, прыгать, играть и заниматься борьбой. Воспитатели, находившиеся в коридорах, вмешивались только в случаях, когда дети увлекались слишком активно, что помогало поддерживать порядок и безопасность. Регулярные физические активности не только укрепляют здоровье, но и способствуют развитию командного духа и социальных навыков у детей.

Учебный день начинался с приветствия директора, который лично приветствовал школьников рукопожатием. Все ученики, вне зависимости от вероисповедания, собирались на краткую молитву в рекреационном зале. Уроки проходили с 9:00 до 16:00, а в среду и субботу — с 8:00 до 12:00. Каждый урок длился 53 минуты, между ними были короткие перемены по 7 минут. С 12:00 до 13:00 была предусмотрена большая перемена, во время которой проводились 30 минут гимнастических упражнений и время для перекуса, состоящего из молока и булочки. По завершении занятий Карл Иванович прощался со всеми учениками рукопожатием и внимательно следил за тем, чтобы воспитанники выглядели аккуратно, были одеты по погоде и застёгнуты на все пуговицы. Такой подход способствовал созданию дисциплины и поддержанию порядка в учебном процессе, что было важно для формирования ответственного отношения к учёбе у школьников.

Директор регулярно обедал с учениками и преподавателями, проживающими в пансионе при школе, и охотно общался с подопечными во время перемен. По воспоминаниям выпускников, он проявлял заботу о своих учениках, стараясь поддержать их в учебе и жизни. Например, он проводил дополнительные уроки для тех, кто отставал, и лично навещал заболевших, что подчеркивало его отеческое отношение и искреннюю заинтересованность в благополучии каждого ученика.

Ученики и преподаватели не носили обязательную форму, как это было принято в государственных гимназиях. Выпускник 1890 года Дмитрий Философов вспоминал, что при появлении окружного инспектора из хранилищ доставался старинный фрак, пропитанный запахом камфоры, и Карл Иванович временно становился «директором». В этот момент вся гимназия ощущала, что произошло нечто необычное. В спокойную и уютную атмосферу учебного заведения врывалась чуждая и враждебная сила. К счастью, руководство заглядывало в гимназию нечасто.

Читать также:

Исторические традиции: Паустовский о портировании гимназических фуражек

В своем произведении Паустовский затрагивает интересную тему, связанную с гимназическими фуражками. Эта традиция, имеющая глубокие корни, стала символом юношеской жизни и единства среди студентов. Портить фуражки — это не просто шалость, а ritual, который объединяет поколения, передавая дух школы и атмосферу юности. Паустовский подчеркивает, что такие обряды обогащают школьные воспоминания и создают уникальную атмосферу camaraderie среди учащихся. Тема гимназических фуражек, их порчи и значение в жизни гимназистов остается актуальной и в современном контексте, напоминая о важности традиций и коллективных переживаний в образовательной среде.

В детском коллективе Май стремился создать атмосферу сплоченности и единства. Он поощрял ритуалы, такие как умывание снегом, для принятия в товарищи. При этом Май не терпел доносительства. Если возникала ситуация, когда необходимо было выяснить виновника проступка, но он оставался неизвестным, весь класс подвергался наказанию. Освобождался от последствий только тот, кто признавался в содеянном по настоянию одноклассников. Указания на виновного от других не принимались во внимание и не освобождали класс от наказания. Эти воспоминания оставил Дмитрий Семёнов, выпускник школы Мая 1872 года, подчеркивая важность честности и единства в коллективе.

Наказания учеников в школе Мая применялись только за серьёзные проступки. Методы дисциплинарного воздействия были мягче, чем в государственных и многих частных учебных заведениях, однако школа не могла считаться полностью прогрессивной. Например, ученика, допустившего ошибку, не лишали обеда целиком, а лишь ограничивали в десерте. В качестве наказания могли заставить переписать невыученный урок от 25 до 40 раз или оставить одного в классе после уроков, но не более чем на три часа. В редких случаях провинившегося ученика могли ненадолго запереть в «карцер», представлявшем собой комнату для хранения старых учебников. С современной точки зрения такие меры могут показаться жестокими, однако следует учитывать исторический контекст: в те времена нерадивых учеников могли наказывать гораздо строже, оставляя их на хлебе и воде на несколько дней или помещая в настоящий карцер на срок до трёх суток. Эта информация позволяет лучше понять подходы к дисциплине и наказанию в образовательных учреждениях прошлого.

Карл Май предпочитал воздействовать на людей не силой, а убеждением. По воспоминаниям Александра Бенуа, который учился в школе в 1885–1890 годах, один лишь печальный взгляд директора через очки имел сильное воздействие на провинившегося ученика. Если Карл Иванович отказывался пожать руку нарушителю во время утреннего приветствия, это служило эффективной мерой наказания и ясно давало понять, что он крайне недоволен. Однако свои замечания и выговоры Май предпочитал делать наедине, что подчеркивало индивидуальный подход к каждому ученику. Такой стиль взаимодействия способствовал формированию уважения и понимания среди учащихся, что в свою очередь способствовало созданию позитивной атмосферы в учебном заведении.

Школа Мая выделялась среди государственных гимназий благодаря отсутствию казённой атмосферы и принудительного подхода к обучению. Это создавало уникальную атмосферу, насыщенную «майским духом», которая оставила незабываемые воспоминания как у бывших учеников, так и у педагогов. Именно такая обстановка способствовала свободному развитию творческих способностей и формированию крепких связей между учениками и учителями.

Школьные праздники играли значимую роль в жизни гимназии, в частности, юбилеи великих поэтов и писателей. Учащиеся самостоятельно разрабатывали праздничные программы и собирали средства для их реализации. Они организовывали спектакли и концерты, приглашая родителей и гостей. Одним из значимых мероприятий стал праздник 29 октября (10 ноября по новому стилю), посвященный дню рождения основателя школы. Это событие ежегодно отмечалось концертами, встречами выпускников, вручением аттестатов и медалей, а также угощением горячим шоколадом для всех участников. Эта традиция была сохранена даже в tumultuous 1917 году, подчеркивая важность культурных мероприятий в образовательном процессе гимназии.

В конце 1850-х годов один из школьных праздников начался с шествия, на котором флаги украшали изображения майского жука. Этот символ произвел большое впечатление на директора и присутствующих, и вскоре стал эмблемой школы. Гимназисты начали называть себя «майскими жуками», и это прозвище стало почти официальным, что вызывало у них гордость.

Как проходили занятия в школе

Учителя ожидали от учеников значительных усилий на протяжении всего учебного года. Поэтому часто проводились опросы по давно пройденным темам, что заставляло гимназистов регулярно повторять изученный материал и связывать его с новыми темами. Такой подход способствовал более глубокому пониманию и усвоению знаний, а не просто механическому запоминанию текущего урока, который вскоре может быть забытым.

В школе Мая работали высококвалифицированные учителя с университетским образованием. Здесь можно было встретить известных профессоров, выдающихся просветителей и авторов учебников, а также популярных детских книг. Среди педагогов выделялись такие личности, как профессор исторической живописи Академии художеств Карл Вениг, заслуженный профессор-физик и член-корреспондент Петербургской академии наук Орест Хвольсон, а также Карл Люгебиль, один из основателей Петербургского педагогического общества, и его жена Софья Андреевна, которая стала основательницей первого в России детского сада. Эти преподаватели внесли значительный вклад в развитие образования и культуры в России.

Учителей из-за границы часто приглашают для преподавания иностранных языков. Это позволяет детям получать знания непосредственно от носителей языка, что способствует лучшему усвоению и пониманию языка. Привлечение иностранных педагогов обогащает образовательный процесс и помогает развивать языковые навыки учащихся.

В школе также встречались посредственные преподаватели, на уроках которых, по словам Александра Бенуа, царили «уныние и дремота». Эти учителя не могли вдохновить учеников, что негативно сказывалось на процессе обучения и мотивации. Отсутствие интереса и вовлеченности в занятия приводило к снижению успеваемости и формированию негативного отношения к учебе. Поэтому важно выбирать преподавателей, способных создать атмосферу, способствующую активному обучению и развитию.

Карл Май был ярким представителем прогрессивной педагогики, акцентируя внимание на индивидуальном подходе к каждому ученику и важности наглядности в процессе обучения. Он подчеркивал необходимость формирования у детей навыков самостоятельного мышления и подготовки их к полезному труду в обществе. В связи с этим естественно-научные дисциплины, на тот момент признанные основным инструментом практико-ориентированного обучения, занимали гораздо больше времени в учебном процессе, чем в государственных гимназиях. Такой подход способствовал не только углубленному пониманию предметов, но и развитию критического мышления у учащихся.

Читайте также:

Георг Кершенштейнер и его трудовая школа: влияние учителя физики на немецкое образование

Георг Кершенштейнер стал значимой фигурой в истории немецкого образования благодаря своей концепции трудовой школы. Его подход к обучению основывался на интеграции практической деятельности с теоретическими знаниями, что позволяло ученикам не только усваивать материал, но и применять его на практике. Кершенштейнер считал, что образование должно быть направлено на развитие не только умственных способностей, но и практических навыков, что делает его идеи актуальными и в современном образовательном контексте.

Трудовая школа, предложенная Кершенштейнером, акцентировала внимание на важности ручного труда и его роли в образовании. Он настаивал на том, что обучение должно включать элементы практической работы, что способствует более глубокому пониманию предмета и развитию творческого мышления. Такой подход позволил изменить традиционные методы преподавания и внедрить инновационные практики в образовательный процесс.

Идеи Кершенштейнера оказали значительное влияние на развитие системы образования в Германии, вдохновляя педагогов внедрять новые методы преподавания. Его трудовая школа стала основой для формирования современных образовательных стандартов, которые акцентируют внимание на необходимости сочетания теории и практики. Благодаря его вкладу, немецкое образование стало более адаптивным и ориентированным на потребности учащихся, что позволило подготовить их к вызовам современного мира.

Карл Май самостоятельно разработал первые учебные программы для своей школы, которые отличались простотой и наглядностью. Он полагал, что использование образности и предметности, а также элементы игры помогут привлечь внимание детей к учебному процессу. В дальнейшем, после получения официального статуса в 1882 году, школа была обязана следовать министерским программам, и Май стремился интегрировать в них свои прогрессивные идеи.

Май активно поддерживал учеников, проявляющих интерес к определённым предметам или видам деятельности, даже если это негативно сказывалось на изучении других дисциплин. Он считал, что возникшие пробелы в знаниях не представляют собой серьёзную проблему, так как их можно восполнить позже. Май подчеркивал, что принуждение к учёбе может отбить интерес к обучению в целом. Кроме того, он активно поощрял обсуждения с учениками вопросов государственной и общественной жизни на уроках, считая, что такие беседы способствуют всестороннему развитию личности.

Оценивание в четвертях осуществлялось по пятибалльной системе с точностью до сотых, отдельно за успехи и прилежание в каждом предмете. Дмитрий Семёнов, обладавший выдающимися математическими способностями, в шестом классе получил по геометрии единицу за прилежание и пять за успехи. Высший балл, выставляемый красными чернилами, встречался крайне редко, поскольку требования преподавателей были очень высокими. За первые 25 лет существования школы не было ни одного ученика с средним баллом 5 в аттестате. У лучших студентов средний балл не превышал 4,89, что подчеркивает высокий уровень академической дисциплины и строгости в оценивании.

Для перевода в следующий класс требовалось, чтобы средняя оценка по каждому предмету была не ниже тройки. В государственных гимназиях не проводились переводные экзамены между классами. Иногда, в конце учебного года, Карл Иванович неожиданно приходил в класс и, совместно с учителем, опрашивал нескольких учеников, задавая вопросы из любой части учебной программы. Ученики, испытывающие трудности по определённым предметам, получали задания на летние каникулы. В начале следующего учебного года принималось окончательное решение о переводе таких учеников в другой класс или о повторном году обучения.

Для подготовки учеников к экзаменам по гимназическому курсу, которые сдавали ученики всех частных гимназий для получения аттестата и возможности поступления в университет, Май организовывал пробные испытания. В начальные этапы этих испытаний принимали участие приглашенные профессора и действительные члены Петербургской академии наук. Это обеспечивало высокую степень подготовки и соответствие стандартам, что способствовало успешной сдаче экзаменов и дальнейшему поступлению в высшие учебные заведения.

Читать также:

Задолго до введения ЕГЭ, система экзаменов для поступления в университеты царской России имела свои особенности и традиции. В то время экзамены представляли собой важный этап в образовательной системе, определяющий будущее абитуриентов. Поступление в университеты было связано с проведением государственных экзаменов, которые проверяли знания по основным предметам, таким как математика, физика, литература и языки.

Процесс экзаменации часто проходил в несколько этапов, включая устные и письменные испытания. Абитуриенты должны были продемонстрировать не только теоретические знания, но и умение применять их на практике. Экзамены проводились как на уровне гимназий, так и в самих университетах, где кандидаты сталкивались с высокими требованиями и строгими критериями оценки.

Важную роль в подготовке к экзаменам играли репетиторы и специальные курсы, которые помогали студентам углубить свои знания и подготовиться к сложным вопросам. В отличие от современных экзаменов, система оценки была более субъективной и зависела от мнения экзаменаторов.

Исторический контекст показывает, что экзамены тех времен были не только испытанием знаний, но и отражением социального статуса учащихся, их возможностей и стремлений. Процессы, связанные с поступлением в университеты царской России, становятся интересным объектом изучения для понимания эволюции образовательной системы и культурных традиций того времени.

Видные деятели просвещения, такие как историк Константин Кавелин, правовед Пётр Редкин, астроном и математик Алексей Савич, а также географ Пётр Семёнов, известный как Тян-Шанский, активно поддерживали Мая. Среди покровителей школы были и высокопоставленные чиновники, включая министра народного просвещения Ивана Делянова, что свидетельствует о значимости и влиянии данного учебного заведения в сфере образования.

Как развивалась школа после ухода Мая

В 1890 году, в возрасте 70 лет, Карл Май принял трудное решение уйти на пенсию из-за проблем со здоровьем. В своей прощальной речи в школе он сослался на слова английского педагога Томаса Арнолда: «Если я не смогу подняться по лестнице к своим классам, значит, пришло время завершить свою карьеру». Это заявление подчеркивает его преданность профессии и высокие стандарты, которые он устанавливал для себя на протяжении всей своей жизни.

Май не мог полностью оставить школьные дела. Он продолжал выполнять роль почётного попечителя и занимался разработкой учебника по коммерческой географии и курса по метеорологии. Главное, что до своей смерти в 1895 году он неизменно преподавал географию в разных классах. На уроках Май активно использовал творческие методы: вместе с учениками он рисовал или лепил из цветного пластилина карты изучаемых местностей и схемы геологических пород. Он обогащал свои лекции интересными фактами из смежных областей, таких как геология и этнография. Многие ученики с теплотой вспоминали уроки Карла Ивановича как самые запоминающиеся и любимые.

После смерти Мая его ученики организовали траурный караул у его гроба в гимназическом зале. Это событие стало символом уважения и памяти о великом учителе, который оказал значительное влияние на их жизни. Ученики, собравшись вместе, выразили свою скорбь и признательность за полученные знания, что подчеркивает важность учительской роли в образовании и воспитании молодежи.

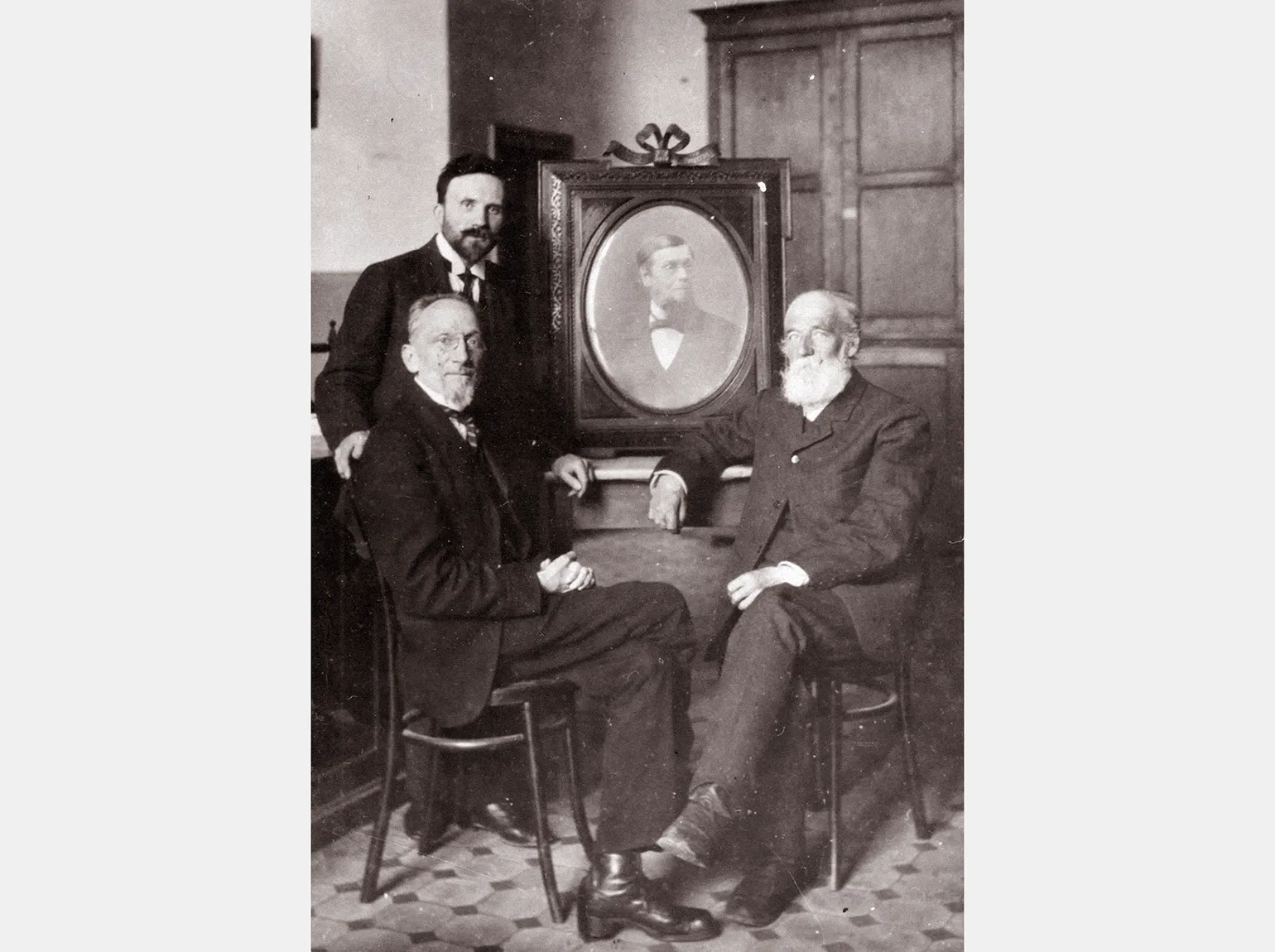

После основателя гимназии её возглавил выдающийся выпускник, Василий Александрович Кракау (1857–1936), который получил рекордные 4,89 балла в аттестате и был преподавателем истории. В 1906 году его сменил талантливый педагог, преподаватель истории и географии Александр Лаврентьевич Липовский (1867–1942). Несмотря на то что он не был «майцем», его педагогическая карьера развивалась аналогично карьере самого Мая. Оба директора стремились сохранить традиции гимназии, одновременно внедряя новшества, чтобы обеспечить её процветание и достижение новых высот в образовательной сфере.

С 1890 года в образовательной системе школы произошло полное переход на русский язык преподавания. В curriculum были добавлены дополнительные занятия по таким предметам, как история, литература, история искусств и выразительное чтение. Преподаватели начали проводить лекции на актуальные темы, включая радиотехнику, астрономические открытия, межконтинентальную телеграфию, подводные работы, вопросы Балкан и эволюционное учение. Эти изменения способствовали более глубокому пониманию учениками современных научных и культурных достижений.

Началось преобразование реального отделения школы в полноценное реальное училище, что стало ответом на просьбы родителей. Ранее, при Мае, реальное и коммерческое отделения считались менее значительными, и их посещали в основном те ученики, которые не справлялись с программой гимназии. Под руководством Кракау преподавание на реальном отделении было значительно усилено, и в 1895 году оно получило статус казённых семиклассных реальных училищ, что позволило увеличить количество классов с шести до семи. В результате школа была переименована в «Гимназию и реальное училище К. Мая». Коммерческое отделение также было укреплено, однако в 1907 году, из-за недостатка новых студентов, его пришлось закрыть.

Учебный процесс претерпел значительные изменения. Общая программа для «гимназистов» и «реалистов» сохранялась лишь в первом и втором классах. Однако в учебном году 1900/1901 в первых трех классах были отменены все домашние задания и оценивание по балльной системе. Вместо традиционных отметок введены специальные характеристики, оформленные в особой форме. Эти изменения отражали стремление к более индивидуализированному подходу в обучении и оценивании, способствуя созданию комфортной образовательной среды для учащихся.

Преподавание стало более наглядным благодаря современному оборудованию кабинетов физики, астрономии и естествознания, созданному Кракау и Липовским. В этих кабинетах можно найти чучела животных, аквариумы, террариумы и виварии, а также эксклюзивный экспонат — бивень мамонта, который был подарен школе одним из родителей учеников. Такой подход значительно улучшает восприятие учебного материала и способствует более глубокому пониманию предметов.

Изучите также:

Естественная история представляет собой науку, изучающую природу и её явления, включая живые организмы, их среду обитания и взаимосвязи в экосистемах. На протяжении времени естественная история эволюционировала и стала основой для множества учебных предметов, таких как биология, экология, геология и зоология. Эти дисциплины позволяют глубже понять разнообразие жизни на Земле, а также механизмы, управляющие природными процессами. Изучение естественной истории способствует развитию экологического сознания и пониманию важности сохранения природных ресурсов. В современном образовании естественная история занимает ключевое место, помогая формировать научное мышление и ответственный подход к окружающей среде.

Книги, пожертвованные семьёй Мая, легли в основу школьной библиотеки, которая к 1915 году насчитывала около 9000 томов на различных языках. Эти ценные материалы значительно обогатили библиотечный фонд и сделали знания доступными для учащихся.

Внеурочной деятельности в школе уделяется значительное внимание. При учебном заведении была создана столярная мастерская, которую ведет опытный мастер. Кроме того, для учащихся организуются еженедельные походы в музеи, а также небольшие путешествия и прогулки по окрестностям Санкт-Петербурга в период каникул. Эти мероприятия способствуют развитию творческих и социальных навыков, а также углубляют знания о культуре и истории региона.

В 1911–1912 годах при школе были созданы первые кружки, включая технический, этнографический, литературный, а также кружки любителей физики, химии и математики, фотографический и балалаечников, а также кружок авиационного спорта. Авиационный кружок стал одним из первых в России и сыграл важную роль в популяризации этой области. Литературный кружок издавал «Майский сборник», где участники публиковали статьи и литературные произведения, призывая товарищей к благотворительности. Гимназисты организовывали сбор средств и пожертвования книг для помощи нуждающимся, а также для строительства памятников Гоголю и Пушкину. В годы Первой мировой войны участники кружка создали лазарет и активно помогали с уборкой урожая, демонстрируя свою социальную ответственность и поддержку обществу.

Во времена директорства Карла Мая в школе активно развивалось физическое воспитание учащихся. Это направление продолжилось с приходом новых директоров, которые организовали спортивные команды по гандболу, баскетболу, футболу и хоккею. Также для зимних видов спорта была приобретена загородная дача, где ученики могли заниматься лыжами. Зимой на школьном дворе возводили снежную крепость, вокруг которой учащиеся весело играли в снежки, иногда вместе с воспитателями. Спортивные мероприятия способствовали не только физическому развитию, но и формированию командного духа среди учеников.

В Кракау произошло демократизированное управление школой. С 1898 года функции директора были переданы артели преподавателей, представляющей собой совет из восьми педагогов. В 1905 году управление учебным заведением полностью перешло к «Обществу для доставления средств гимназии и реальному училищу К. Мая», в состав которого входили родители, бывшие ученики и преподаватели. Это изменение способствовало более активному вовлечению сообщества в образовательный процесс и улучшению качества обучения.

Для упорядочивания отношений между учениками и педагогами была разработана школьная конституция, а в старших классах внедрено самоуправление. Однажды ученики выразили недовольство по поводу учителя философской пропедевтики, назначенного министерством — нового предмета, который был введён в гимназические программы в 1910 году. После прослушивания урока нового преподавателя, педагогический совет согласился с мнением учащихся и принял решение об увольнении учителя, признав его квалификацию недостаточной для преподавания.

Изучите также:

Школа Саммерхилл — это уникальное образовательное учреждение, которое стало символом альтернативного подхода к обучению. Основанная в 1921 году, она предлагает детям возможность самостоятельно устанавливать правила и принимать решения о своем обучении. В Саммерхилле акцент делается на свободу выбора, что позволяет учащимся развивать личные качества, такие как ответственность и самостоятельность. В отличие от традиционных школ, здесь отсутствует строгая дисциплина и обязательные предметы. Дети могут выбирать, что и когда им учить, что способствует более глубокому интересу к знаниям. Этот подход к образованию вдохновил многие альтернативные школы по всему миру и продолжает привлекать внимание родителей и педагогов, стремящихся создать более гибкую и дружелюбную образовательную среду. История Саммерхилла — это история о том, как можно переосмыслить традиционные методы обучения и создать пространство, где каждый ребенок может раскрыть свой потенциал.

В 1903 году, впервые с 1856 года, из-за инфляции произошло повышение цен на обучение. Теперь стоимость обучения составила 150 рублей в подготовительных классах, 200 рублей в остальных классах и 650 рублей при условиях пансиона. Это повышение значительно увеличило относительную стоимость образования по сравнению со средней годовой зарплатой рабочего, которая в тот период составляла 217 рублей 3 копейки.

Школа не приносила значительной прибыли, и некоторые расходы создавали дефицит бюджета. К 1909 году количество учеников возросло до 350, что сделало необходимость в новом здании актуальной. С привлечением выпускников и банковского кредита было построено новое великолепное четырёхэтажное здание по адресу: 14-я линия Васильевского острова, 39. Проект здания разработал выпускник 1883 года Герман Гримм, который к тому времени стал известным архитектором и академиком Императорской Академии художеств. Это новое здание не только удовлетворило потребности учащихся, но и стало важной архитектурной достопримечательностью района.

В новом здании гимназии учащиеся обучались в просторных светлых классах с высокими потолками и амфитеатральными аудиториями. На фасаде здания выделялся барельеф майского жука, устроившегося на берёзовом листе, а также надпись «Гимназия и реальное училище К. Мая». Это современное здание позволило увеличить количество учеников до 567 к началу Первой мировой войны.

Каких успехов добилась школа Мая и почему перестала существовать

Основную часть учеников гимназии составляли дети представителей творческой интеллигенции, включая семьи Бенуа, Гриммов, Добужинских, Рерихов, Римских-Корсаковых и Семёновых-Тян-Шанских. В гимназии Мая традиционно учились поколения этих семей, и Бенуа установили рекорд – 25 «майских жуков» вышло из их рода. В числе воспитанников были и известные личности, такие как князья Гагарины и Голицын, графы Олсуфьевы и Стенбок-Ферморы, а также бароны Корфы, Тизенгаузены и Штакельберги. Среди учеников также встречались крупные предприниматели, такие как Варгунины, Дурдины, Елисеевы и Торнтоны, которые, как отмечал Лев Успенский, находились в оппозиции к действующему режиму. Эта уникальная среда способствовала формированию творческих и критически настроенных личностей, що сыграло важную роль в культурной жизни страны.

Аттестат «майца» пользовался высоким авторитетом среди вузов как России, так и Европы. Многие выпускники сохраняли связь со своей alma mater, оказывая ей поддержку. За годы своего существования школа подготовила около 3800 юношей.

В 1918 году, в ходе большевистской реформы образовательной системы, школа Мая была национализирована и объединена с женской гимназией Э. П. Шаффе, что привело к созданию единой трудовой школы. В этот период все учебные заведения страны получили аналогичный статус, в то время как гимназии, реальные училища и другие типы школ были упразднены. Классы, считавшиеся «обуржуазненными», были расформированы, а их ученики распределены по другим учебным заведениям. Некоторые из них имели достаточную подготовку и смогли поступить в университеты, которые открыли свои двери для всех желающих. В 1920 году директором школы перестал быть Липовский.

Несмотря на изменения, некоторые традиции, связанные с «маем», продолжали сохраняться в трудовой школе, в том числе благодаря новому директору Вениамину Краснову, который также был прежним «майским жуком». Однако после публикации статьи в «Ленинградской правде» в 1929 году, в которой критиковались школьные порядки, большинство старых учителей было уволено, а с фасада здания демонтировали барельеф майского жука и соответствующую надпись. Это событие стало символом изменений в образовательной системе того времени и привело к значительным изменениям в подходах к обучению и воспитанию учащихся.

В период с 1937 по 1942 год в данном здании находилась 6-я артиллерийская спецшкола. После её эвакуации здание оставалось пустым в течение двух лет, затем здесь разместилась средняя общеобразовательная школа №5. В 1976 году, несмотря на протесты выпускников, здание было передано Вычислительному центру АН СССР, который сегодня известен как Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН. В результате кардинальной перестройки от гимназии Мая остался лишь фасад, что значительно изменило архитектурный облик здания.

В период перестройки началось восстановление памяти о прежнем учебном заведении. В 1995 году по адресу школы Мая был открыт небольшой музей, посвященный истории этого учебного заведения. Барельеф с изображением майского жука также вернулся на свое законное место, что стало символом возрождения и сохранения исторического наследия школы.

Редакция выражает благодарность руководителю проекта «Общество друзей школы Карла Мая» Мурату Валиеву за значительный вклад в подготовку данного материала.

Основные источники информации играют ключевую роль в формировании знаний и понимания различных тем. К ним относятся научные статьи, книги, официальные отчеты и исследования, а также интернет-ресурсы, такие как специализированные сайты и блоги. Каждому исследователю или читателю важно уметь критически оценивать достоверность и актуальность источников. Использование авторитетных источников обеспечивает надежность получаемой информации и помогает избежать распространения ложных данных. Важно также учитывать, что некоторые источники могут иметь свои ограничения, поэтому всегда полезно обращаться к нескольким разным ресурсам для получения более полной картины. Подходя к изучению любого вопроса с учетом разнообразия источников, можно добиться более глубокого понимания и объективного анализа.

- Бенуа А. Н. Мои воспоминания в пяти книгах. Кн. первая, вторая, третья. М.: Наука, 1980.

- Благово Н. В. Сперва любить — потом учить. СПб: Анатолия, 2015.

- Благово Н. В. Школа на Васильевском острове. Ч. 1. СПб: Анатолия, 2013.

- Лихачёв Д. С. Книга беспокойств. М.: издательство «Новости», 1991.

- Лихачёв Д. С., Благово Н. В., Белодубровский Е. Б. Школа на Васильевском. М.: Просвещение, 1990.

- Успенский Л. В. Записки старого петербуржца. Л.: Лениздат, 1970.

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее