Не только хохлома: 5 нижегородских промыслов, которые ждут современного взгляда / Skillbox Media

Гид по редкой керамике, филиграни, кружеву, гипюру и росписи.

Содержание:

- Промысел и ремесло

- Чернолощёная керамика

- Казаковская филигрань

- Балахнинское кружево

- Чкаловский гипюр

- Городецкая роспись

- И всё-таки зачем в современности промыслы?

- Балахнинское кружево

- Чкаловский гипюр

- Городецкая роспись

- И всё-таки зачем в современности промыслы?

- Городецкая роспись

- И всё-таки зачем в современности промыслы?

Попробуйте бесплатно 4 топовые профессии в дизайне Переходите в Telegram и пройдите бесплатный курс по дизайну. Добавьте 4 крутых кейса в портфолио и решите, в каком направлении развиваться дальше.

Узнать большеПромыслы — это неотъемлемая часть народной культуры, их корни уходят в глубокую древность и представляют собой старинное искусство. Однако изначально их значение было другим. Владимир Даль в своём словаре отмечал, что слово «промысел» происходит от глагола «промышлять», что означает размышлять, заботиться о чём-то и заниматься определённым делом для обеспечения средств к существованию. Промыслы отражают традиции и навыки, передающиеся из поколения в поколение, и играют важную роль в сохранении культурной идентичности народа.

В Нижегородской области, особенно на севере от Волги, почвы отличаются низкой плодородностью. Это обстоятельство стало причиной концентрации различных промыслов в регионе. Крестьяне не могли полностью обеспечить свои потребности только за счет сельского хозяйства, поэтому они активно развивали альтернативные виды труда и промыслы. Таким образом, Нижегородская земля стала не только местом сельскохозяйственной деятельности, но и центром разнообразных ремесел и хозяйств, что способствовало экономическому развитию региона.

В России наблюдается устойчивый рост интереса к локальной культуре, что приводит к возрождению народных промыслов и их интеграции в современные интерьерные решения, промышленный дизайн и моду. Ярким примером этой тенденции стало открытие концептуального салона «Хохлома x Алена Ахмадуллина» в бывшем бутике Chanel в ГУМе в 2024 году. Этот проект демонстрирует, как традиционные ремесла могут быть адаптированы к современным реалиям и стать частью актуальных дизайнерских трендов.

Ревитализация локальной эстетики включает в себя не только традиционные хохломские промыслы. Мы обсудили с искусствоведом и экспертом по дизайну и народным промыслам Татьяной Нечаевой пять нижегородских ремесел, которые нуждаются в новом взгляде и современном подходе. Эти промыслы имеют глубокие корни и культурное значение, и их обновление может способствовать развитию местной экономики и сохранению культурного наследия.

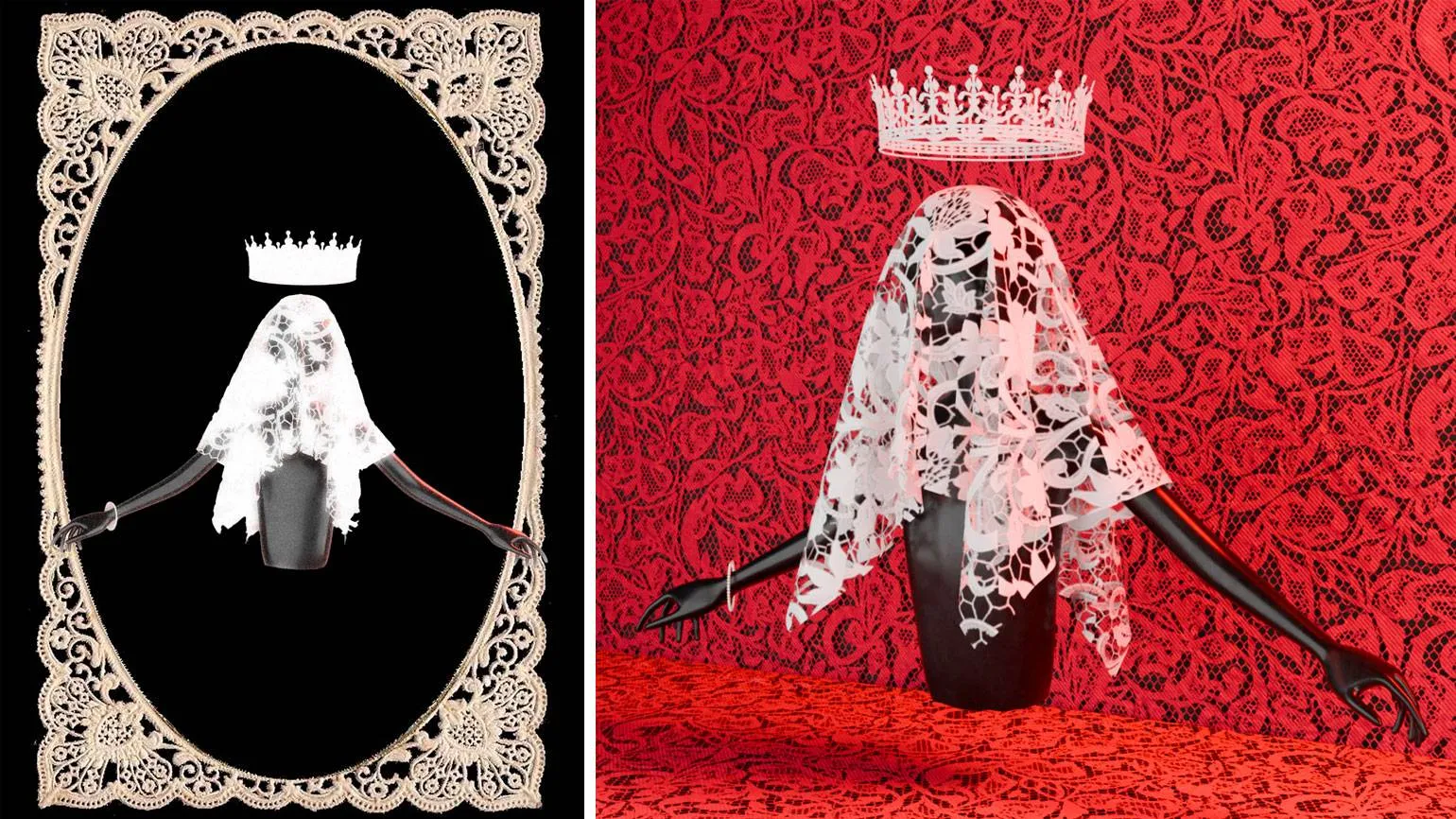

Статья подготовлена в сотрудничестве с Институтом развития модной индустрии Beinopen. В рамках данного материала студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ создали визуализации различных промыслов, демонстрируя уникальный взгляд на каждую из них. Это позволяет глубже понять их особенности и потенциал в контексте современного дизайна.

Промысел и ремесло

Различие между промыслом и ремеслом имеет важное значение. Ремесло определяется как способность создавать изделия вручную, иногда с использованием простых механических средств. Ремесленник, как правило, работает на заказ, хотя может производить товары заранее. Настоящий промысел, который мы рассматриваем сегодня, формируется в XIX веке и называется «крестьянская кустарная промышленность». Этот период знаменует собой переход от индивидуального производства к более организованным формам кустарного производства, что стало важным этапом в развитии экономики и культуры.

Занятие промыслом близко к промышленному производству. В этом случае человек не трудится на конкретного заказчика, а производит изделия для свободной реализации на рынке. Такой подход позволяет мастерам не только проявлять творческий потенциал, но и адаптироваться к потребительскому спросу. Промысловая деятельность способствует развитию индивидуального стиля и повышению конкурентоспособности продукции.

Каждый промысел обладает своими уникальными атрибутами. Эти особенности определяют его идентичность и отличают от других видов деятельности. Ключевыми характеристиками промыслов могут быть техника производства, используемое оборудование, традиции, а также культура, связанная с данной деятельностью. Знание этих атрибутов позволяет лучше понять специфику каждого промысла, его историю и значение в современном обществе. Важно учитывать, что атрибуты промыслов могут изменяться со временем, адаптируясь к новым условиям и требованиям рынка, что подчеркивает их динамичность и актуальность.

- Они локальны.

- У каждого есть узнаваемый визуальный стиль.

- Изделия создаются из традиционных материалов и по традиционным технологиям.

- Есть потомственные мастера, лично передающие традицию между поколениями.

Основная цель данного занятия заключается в продаже изделий, и традиции их производства сохраняются благодаря постоянному спросу. Эти изделия не только представляют собой ценность, но и поддерживают культурное наследие, которое передается из поколения в поколение. Успех в продажах зависит от эффективного продвижения и понимания потребностей клиентов. Важно адаптировать производственные процессы и предлагать качественные товары, чтобы удовлетворять растущий интерес и потребности потребителей.

Теперь рассмотрим пять традиционных промыслов Нижнего Новгорода, их историческое развитие и современное значение. Эти промыслы являются важной частью культурного наследия региона и представляют интерес как для местных жителей, так и для туристов. Мы проанализируем их особенности, технологии производства и влияние на экономику города.

Чернолощёная керамика

Чернолощёная керамика представляет собой древнее ремесло, имеющее свои корни в Китае VII века до нашей эры. Этот уникальный вид керамики славится своими характерными черными оттенками и глянцевой поверхностью, что делает его особенно привлекательным для коллекционеров и любителей искусства. Процесс изготовления чернолощёной керамики требует высокой квалификации и мастерства, что подчеркивает ее культурное и историческое значение. В современном мире чернолощёная керамика продолжает вдохновлять художников и ремесленников, сохраняя традиции, передававшиеся из поколения в поколение.

В России чернолощёная керамика производилась в различных регионах, включая Нижегородскую область. История этого промысла восходит к XVIII–XIX векам, когда изделия начали изготавливаться в Богородске и селе Большое Казариново. Чернолощёная керамика пользовалась большой популярностью, однако к XX веку её производство практически прекратилось. Несмотря на это, данный промысел остаётся важной частью культурного наследия России и привлекает интерес современных мастеров и коллекционеров.

Чернолощёная керамика выделяется своим уникальным методом обжига. В стандартных условиях окислительного обжига керамика приобретает красный или белый оттенок в зависимости от типа глины. Однако, если в определённый момент ограничить доступ кислорода и добавить в печь материалы, способные выделять много дыма, такие как ветки, тряпки, трава или навоз, происходит восстановительный обжиг. Этот процесс приводит к тому, что изделия приобретают насыщенный графитово-чёрный цвет, который является отличительной чертой чернолощёной керамики. Такой метод обжига не только изменяет цвет, но и влияет на текстуру и свойства готовых изделий, что делает их уникальными и востребованными в художественном и бытовом применении.

Что такое «лощёная»? Этот термин обозначает процесс, в ходе которого подсохшее изделие перед обжигом тщательно полируют твёрдым гладким предметом, таким как косточка, камень или железная ложка. Эта процедура позволяет уплотнить глину, что делает поверхность настолько плотной, что она не пропускает воду. Таким образом, лощение становится альтернативой более дорогостоящей глазури. Чернолощёная керамика в своих характеристиках и прочности сравнима с металлом, что делает её востребованной в производстве качественной керамической посуды и предметов интерьера.

Техника лощения открывает возможности для создания разнообразных эффектов на керамических изделиях. При равномерной полировке всей поверхности достигается эффект металлического блеска, который придаёт изделию элегантный вид. В то же время, применение частичного лощения позволяет наносить уникальные узоры, благодаря чему керамика обретает оригинальный декоративный блестящий рисунок. Это делает изделия не только функциональными, но и эстетически привлекательными, способствуя их популярности среди ценителей искусства керамики.

Изделия из чернолощёной керамики отличаются уникальной способностью гармонично сочетаться с любым современным интерьером. Они выглядят стильно, современно и всегда актуально. Эти предметы искусства не только привносят эстетическую ценность, но и становятся ярким акцентом в оформлении пространства. Чернолощёная керамика отлично подходит как для минималистичных, так и для более насыщенных интерьеров, добавляя им изысканности и оригинальности.

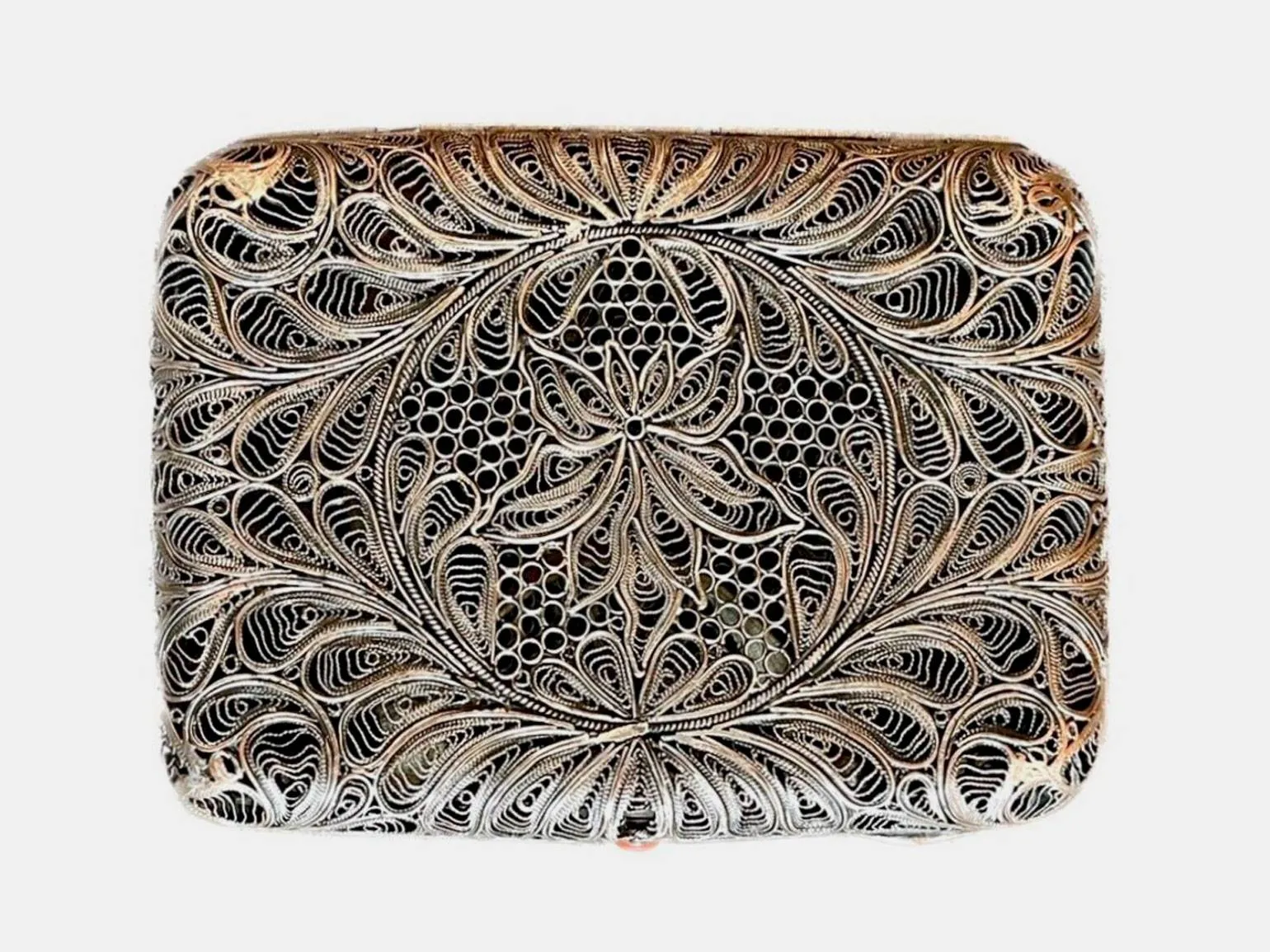

Казаковская филигрань

Истоки филиграни уходят в Древний Египет. Эта техника ювелирного искусства затем распространилась в Грецию и через торговые маршруты добралась до Руси. Филигрань стала символом мастерства и утонченности, сочетая в себе художественное выражение и техническую сложность.

К XVIII–XIX векам филигранные изделия стали широко распространены в различных регионах России. В русской традиции эта техника известна как «скань», что происходит от слова, означающего «свивать». Узоры в скани создаются из витой проволоки, что придаёт им изысканность и уникальность. Если к этим узорам добавляются мелкие металлические зёрна, получается скань с зернью, что добавляет дополнительный декоративный эффект. Слово «филигрань» также имеет итальянское происхождение, от слов filum (нить) и granum (зерно), что подчеркивает тонкость и детализацию этой техники. Филигранные изделия являются не только художественными, но и культурными ценностями, отражающими традиции и мастерство российских ювелиров.

Нижегородье имеет богатую историю в области металлообработки. В XVII веке Павловский район стал значимым промышленным центром, где изготавливались ножи, ножницы, замки и весовое оборудование. Село Казаково, которое стало частью этого металлообрабатывающего кластера, впоследствии дало название этому промыслу. Сегодня Нижегородье продолжает сохранять традиции металлообработки, сочетая их с современными технологиями и инновациями в производстве.

Ювелирное производство в Нижегородской губернии не достигло таких масштабов, как в других регионах России. В Арзамасе, Лыскове и Безводном работали лишь отдельные мастера, которые занимались созданием ювелирных изделий по индивидуальным заказам. В то время как на рынке ювелирных изделий доминировал Красное Село Костромской губернии, расположенное выше по Волге. Следовательно, до революции в Нижегородском регионе не сформировалось значительное ювелирное производство, что ограничивало разнообразие и доступность ювелирных товаров для местного населения.

Казаковская филигрань в её современном виде начала развиваться после 1939 года. До этого в селе функционировало обычное металлическое производство. Ключевым моментом стало прибытие выпускницы профшколы Красного Села Ольги Таракановой, которая предложила расширить ассортимент. Она инициировала производство ажурных подстаканников, создав первый образец в технике филиграни. Этот шаг стал основой для возрождения и популяризации казаковского филиграни, что позволило уникальному ремеслу занять достойное место в мире художественного металлообработки.

Развитию отрасли помешала война, в результате чего мастера стали сосредотачиваться на производстве армейской атрибутики, такой как офицерские погоны, звёздочки и портсигары. В этих изделиях применялись лишь отдельные элементы филигранной техники, что ограничивало возможности для дальнейшего развития искусства.

Расцвет казаковской филиграни пришелся на послевоенный период. Мастера начали активно расширять ассортимент своей продукции. Помимо традиционных подстаканников и конфетниц, они начали создавать ювелирные изделия, что значительно увеличило интерес к этому уникальному искусству.

Техника филиграни требует внимательного и тщательного подхода. Этот искусный метод работы с бумагой позволяет создавать изысканные и детализированные узоры, которые могут стать основой для различных декоративных изделий. При выполнении филиграни важно учитывать выбор качественных материалов, таких как бумага и инструменты для резки. Кроме того, знание основных техник скручивания и формирования элементов значительно упростит процесс создания. Уделите внимание практике, так как мастерство приходит с опытом. Правильное освещение и комфортное рабочее пространство также играют важную роль в достижении высококачественных результатов. Филигрань является не только искусством, но и способом самовыражения, позволяя каждому творить уникальные и неповторимые изделия.

Создание рисунка начинается с бумажного эскиза. Этот этап является важным, так как позволяет визуализировать идеи и задумки до перехода к цифровым форматам. Рисунок на бумаге служит основой для дальнейшей работы, будь то иллюстрация, дизайн или любое другое художественное направление. Тщательно проработанный эскиз помогает выявить ключевые элементы, которые затем можно развивать и улучшать в процессе цифрового редактирования.

Вдоль контура укладывается свитая проволока, которая затем обсыпается припоем. После этого осуществляется нагревание с использованием паяльной лампы, что обеспечивает качественное соединение элементов. Такой метод позволяет достичь прочных и надежных результатов в пайке.

При сгорании бумаги образуется ажурное металлическое кружево. Этот процесс демонстрирует удивительное превращение материалов, когда органические компоненты сгорают, оставляя после себя лишь утончённые металлические элементы. Сгорание бумаги может быть использовано в различных художественных и научных проектах, где важно продемонстрировать взаимодействие материалов и их трансформацию.

Казаковская филигрань известна своей уникальной ажурностью. В отличие от других ювелирных центров, которые применяют витую проволоку только в качестве накладных элементов на металлической основе для окантовки эмалей или камней, мастера казаков раскрывают всю прелесть этой «кружевной» техники. Их секрет заключается в специфическом методе обработки проволоки: она не просто скручивается, а сплющивается с одной стороны. Это создает гармоничное чередование плотных и ажурных участков, что, в свою очередь, формирует удивительную игру света и тени. Таким образом, казаковская филигрань становится не просто украшением, а настоящим произведением искусства, способным привлечь внимание благодаря своей изысканной текстуре и мастерству исполнения.

Казаковская филигрань традиционно изготавливается из меди с посеребрением, однако современные мастера все чаще используют серебро. Этот уникальный процесс изготовления филиграни невозможно механизировать, так как он требует исключительно ручного труда. Именно благодаря этому ручному подходу казаковская филигрань сохраняет свою аутентичность и ценность, привлекая внимание ценителей искусства и коллекционеров. Каждый элемент филиграни становится произведением искусства, отражающим мастерство и традиции украинского народного творчества.

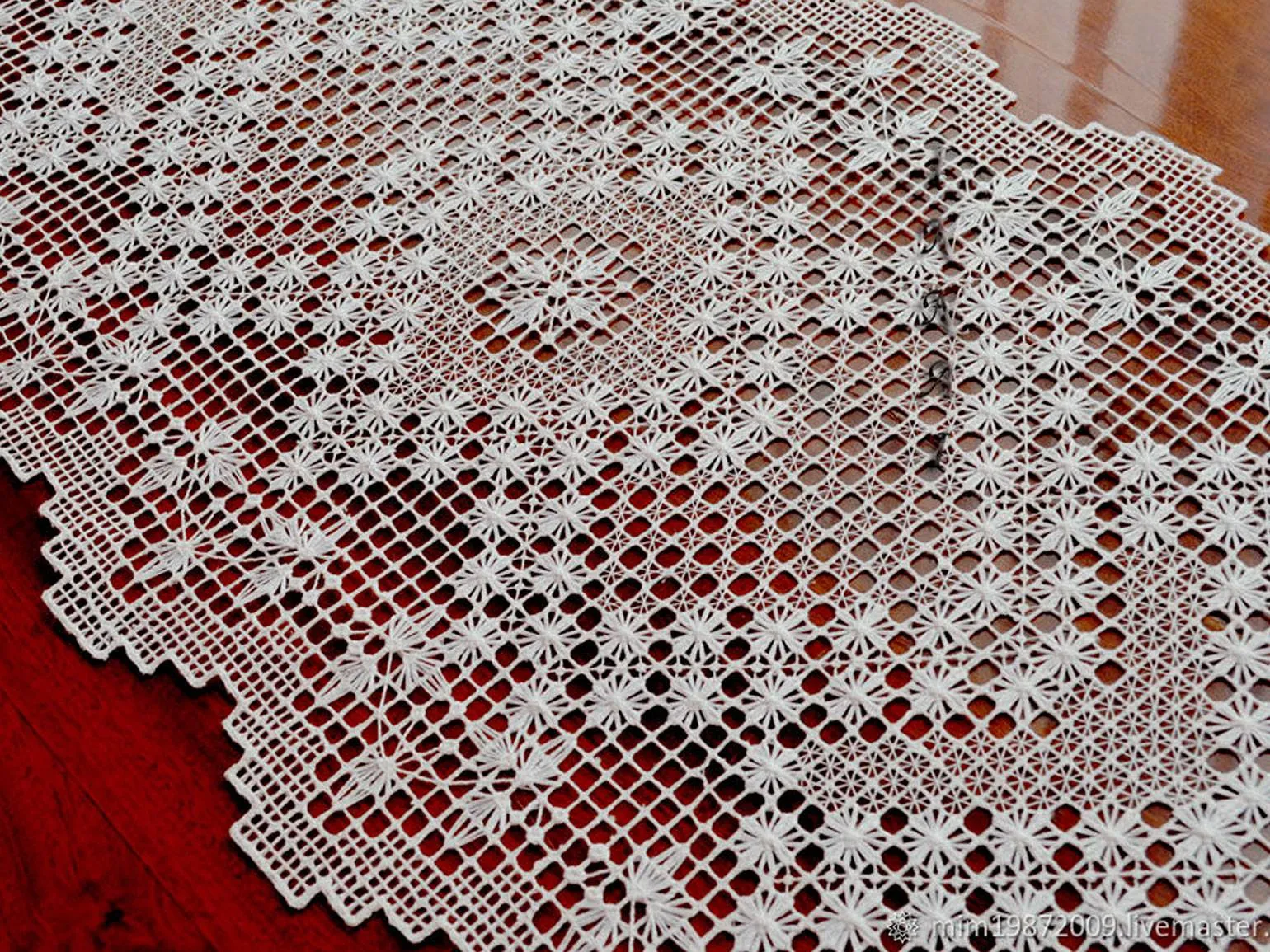

Балахнинское кружево

Существует легенда о том, что кружевоплетению женщин Балахны обучали жёны немецких мастеров, приехавших в этот регион для строительства судов. Это произошло в эпоху правления Алексея Михайловича, когда в Балахне возводился корабль «Фредерик» для Голштинского посольства. Эта история подчеркивает уникальное сочетание культур и традиций, которое стало основой для развития кружевоплетения в Балахне, сделав его известным на всю Россию. Кружевоплетение здесь стало не только ремеслом, но и важной частью местной идентичности, сохранившейся до наших дней.

История о том, что мастера приезжали в новые страны вместе с жёнами, остаётся спорной. Мы не можем с уверенностью утверждать, что в те времена они путешествовали с семьями. Исследования показывают, что многие мастера могли предпочитать оставаться на родине, чтобы сосредоточиться на своей работе. Это создаёт интересный контраст между профессиональной и личной жизнью творческих людей того времени.

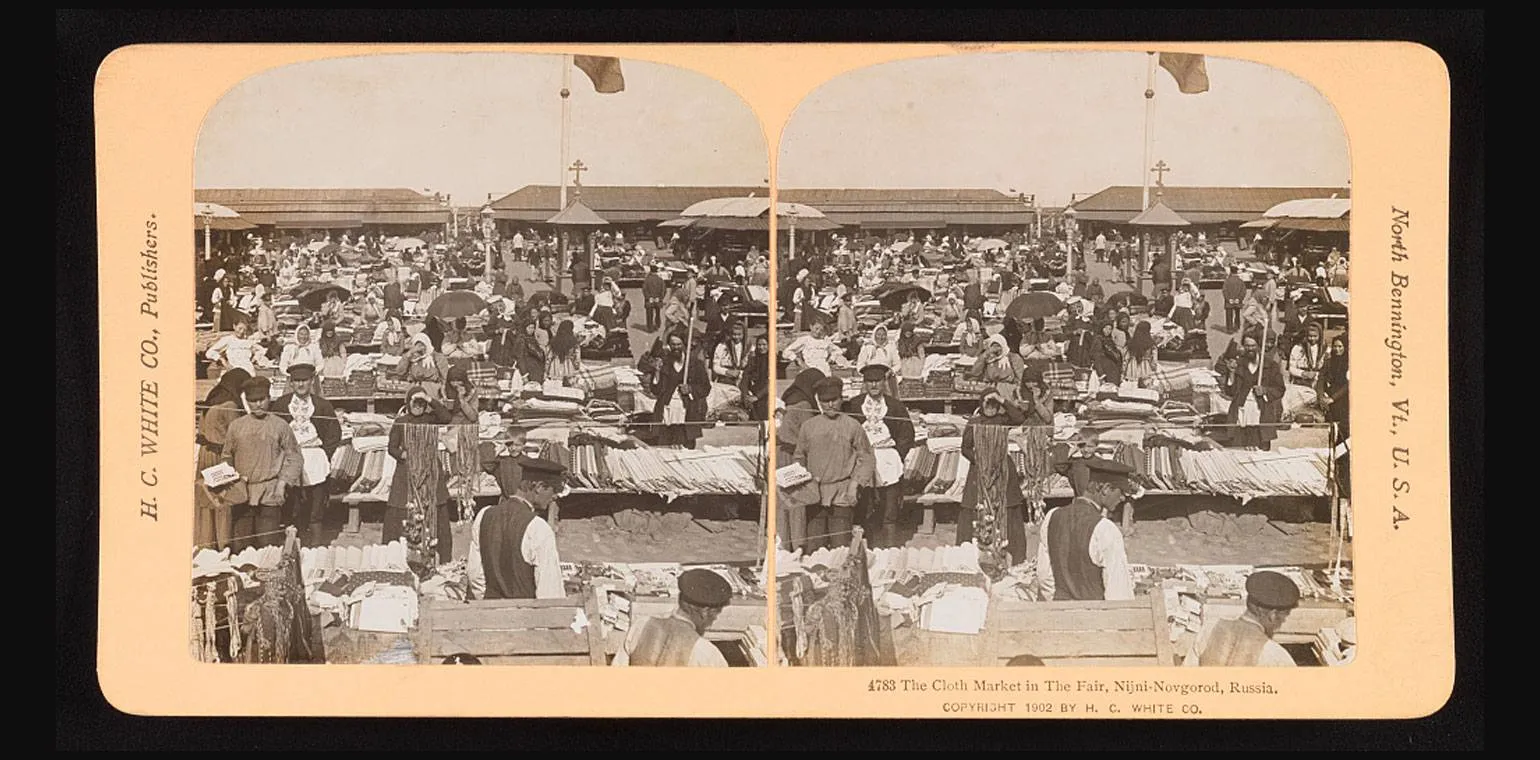

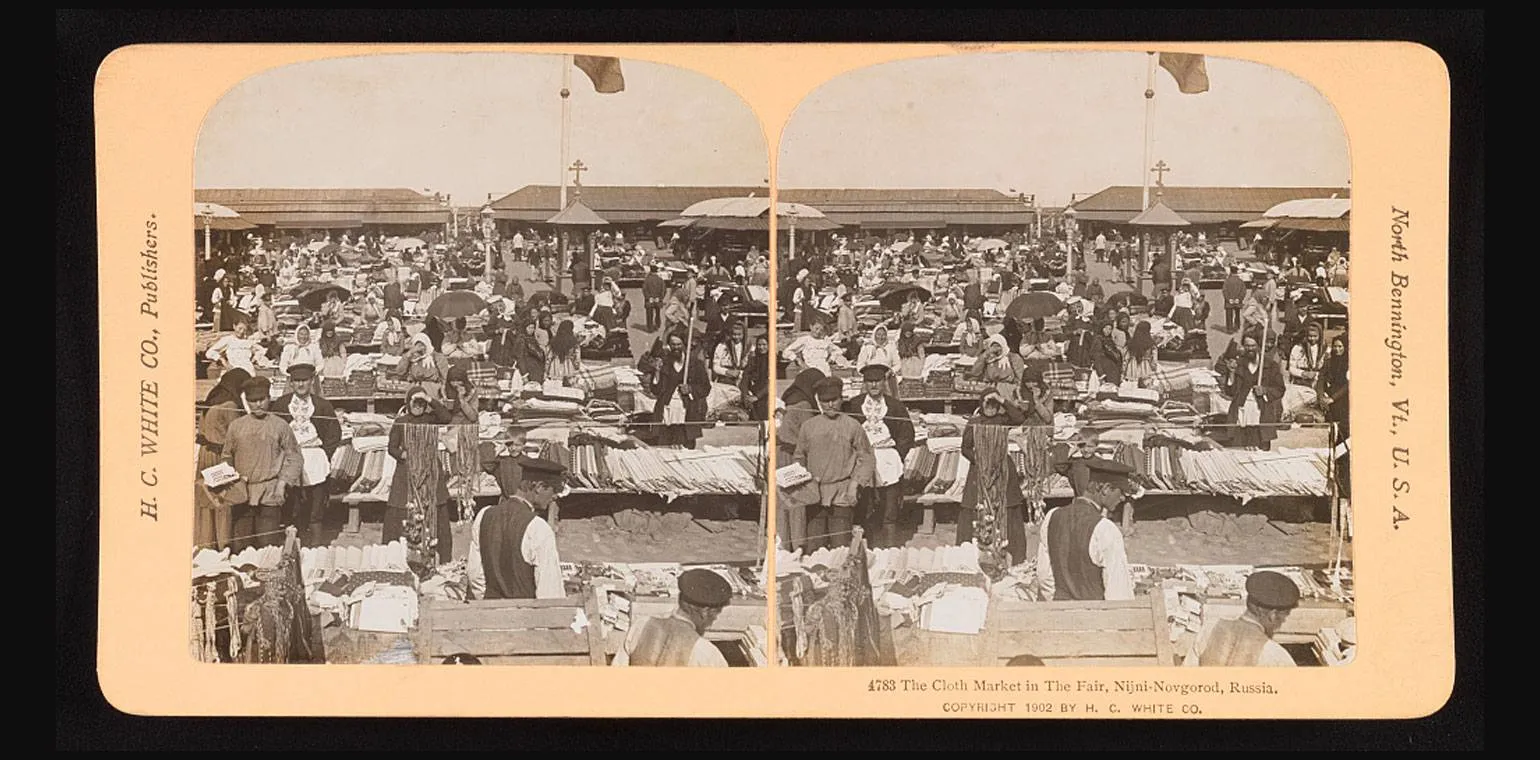

История балахнинского кружевоплетения начинается с момента появления доступных шёлковых и хлопчатобумажных нитей фабричного производства. Эти нити, известные как бумажные, стали доступны на нижегородской ярмарке и открыли новые возможности для мастеров кружевоплетения. Именно этот момент положил начало популярности балахнинского кружева, которое быстро завоевало признание благодаря своему качеству и красоте.

В середине XIX века на территории от Балахны до Городца насчитывалось 225 сёл, активно занимающихся плетением кружева. К 1870-м годам это ремесло достигло массовых масштабов, что способствовало развитию местной экономики и культуры. Плетение кружева стало важной частью жизни этих сёл, привлекая внимание как местных жителей, так и покупателей из других регионов. Этот период стал знаковым для развития кружевного искусства в России, что отразилось на высоком качестве и разнообразии изделий.

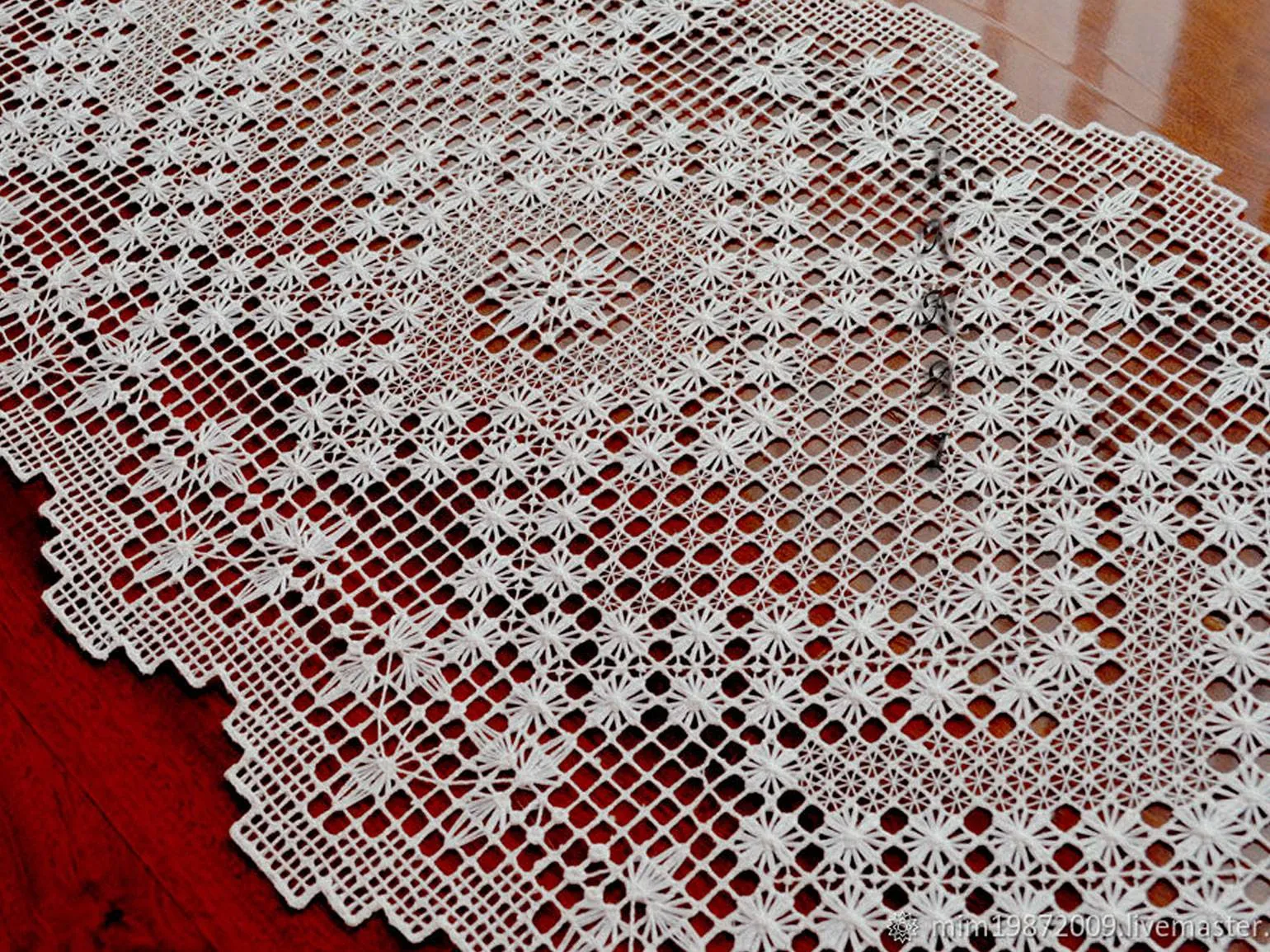

Представьте себе подушечку цилиндрической формы, на которую накладывается рисунок. По её поверхности выполняется плетение, в процессе которого иголками закрепляются нитки, намотанные на коклюшки. Балахнинское кружево — это многопарная и сложная техника, в которой мастерицы используют до 300 пар коклюшек, что в сумме составляет до 600 коклюшек. Эта техника требует высокой степени мастерства и точности, что делает каждое изделие уникальным. Балахнинское кружево славится своей красотой и изяществом, а также историческим значением в народном искусстве.

Технология переработки бельгийского и французского кружева в балахнинском стиле была весьма распространена. Большинство женщин Балахнинского уезда Городца овладели искусством плетения кружев. К 1880 году в Балахне около половины женщин занимались производством кружев для продажи, что составило почти 2000 человек. Ярким примером является бабушка Максима Горького, Акулина Ивановна Каширина, известная кружевница, навыки которой были унаследованы от матери. Таким образом, традиции кружевоплетения в Балахне сохранялись и развивались на протяжении поколений, что способствовало созданию уникального культурного наследия региона.

Женщины занимались плетением мерного кружева, а также изготовлением шарфов, платков и других предметов одежды. Этот процесс требует значительных усилий и времени. Например, создание большой трёхметровой балахнинской косынки могло занять до двух лет. С возрастом кружевницы часто сталкивались с необходимостью носить очки из-за высокой нагрузки на зрение.

К началу XX века производство балахнинского кружева стало экономически невыгодным. Мастерицы не имели возможности самостоятельно выезжать на ярмарки для продажи своих изделий, в то время как скупщики, которые перепродавали кружево с наценкой в 2–3 раза, начали существенно снижать цены. Уменьшение оплаты за труд не соответствовало сложности изготовления кружева, что привело к исчезновению этого промысла.

Балахнинское плетение кружев — это уникальное и древнее ремесло, которое сохраняется благодаря усилиям небольшого числа преданных энтузиасток. Этот традиционный русский промысел привлекает внимание своей изысканной эстетикой и ценностью трудоемкого процесса создания кружев. Балахнинское плетение является важной частью культурного наследия России и продолжает вдохновлять художников и ценителей искусства по всему миру. Сохранение этого мастерства не только поддерживает уникальные традиции, но и способствует развитию локальных сообществ и популяризации русского народного искусства.

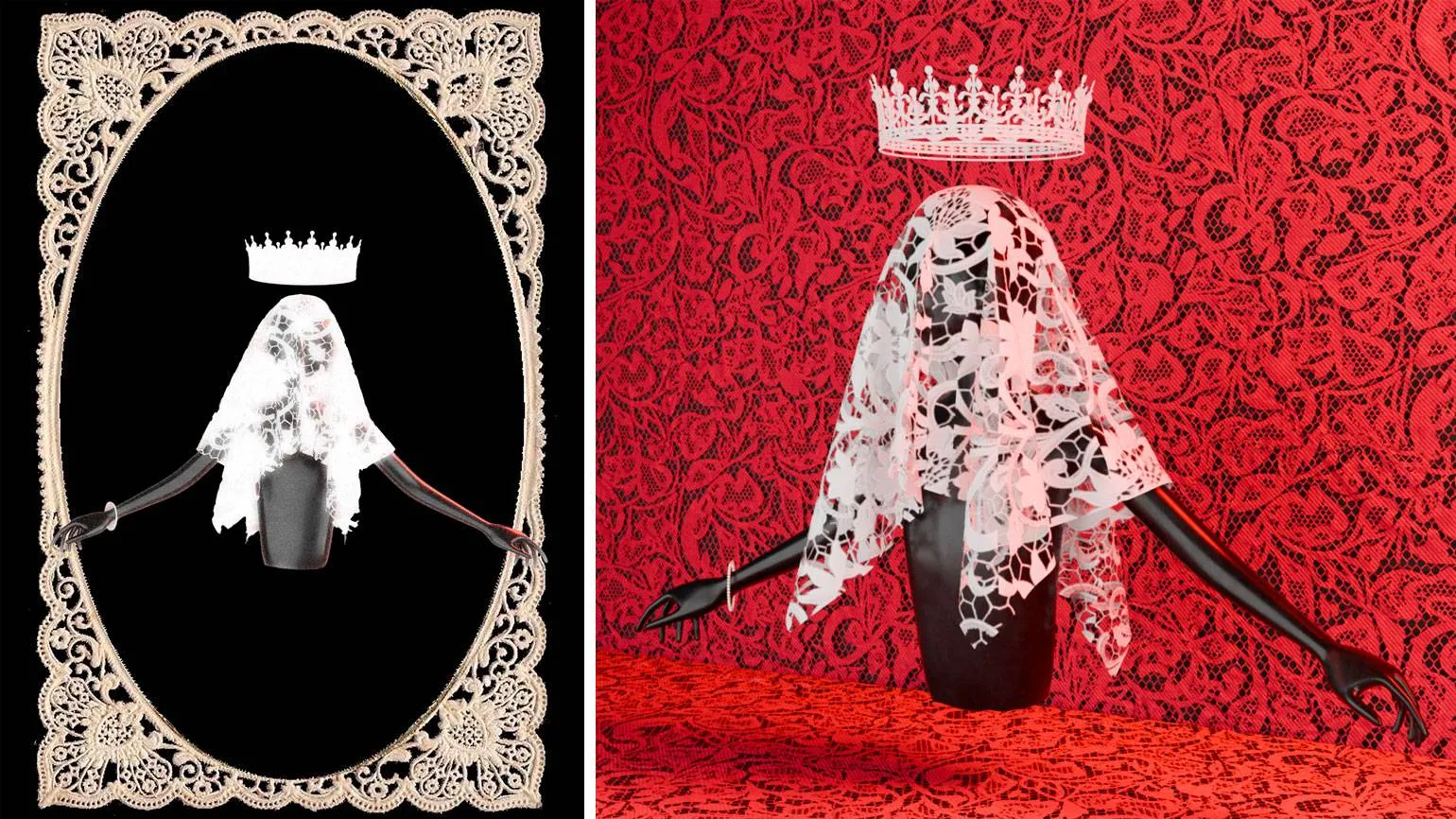

Чкаловский гипюр

Если процесс плетения кажется слишком сложным, длительным и затратным, рассмотрите возможность его имитации. Имитирование плетения позволяет достичь желаемого эффекта, не затрачивая много времени и усилий. Это отличный способ создать привлекательные изделия, которые будут выглядеть стильно и оригинально, при этом экономя ваши ресурсы. Используйте доступные материалы и техники, чтобы создать иллюзию плетения, не прибегая к традиционным методам.

Вышивка по выдергу возникла благодаря удалению нитей из ткани, что позволяло создать сетку для вышивания узоров, напоминающих кружево. Эти узоры выполнялись в тон ткани: белыми нитями на белом фоне и черными на черном. Нижегородский, в советский период горьковский, а ныне чкаловский и катунковский гипюр — это названия одного и того же промысла, который представляет собой сквозную вышивку по разреженной ткани. Этот вид вышивки продолжает радовать своим изяществом и мастерством, сохраняя традиции и передавая культурное наследие.

Для глаз мастеров этот промысел остается серьезной проблемой, однако он уже обеспечивает более высокую рентабельность.

Чтение является важным аспектом нашей жизни, позволяющим получать новые знания и развивать мышление. Научные исследования подтверждают, что регулярное чтение способствует улучшению когнитивных способностей и расширению словарного запаса. Книги, статьи и другие текстовые материалы помогают нам лучше понимать окружающий мир и формировать собственное мнение. Выбор литературы может варьироваться от художественных произведений до научных публикаций, что делает процесс чтения разнообразным и увлекательным. Не забывайте, что чтение не только развлекает, но и обучает, открывая новые горизонты и возможности для личностного роста.

Строчка крестецкая и плитка метлахская: как архитекторы формируют интерьер театра

Крестецкая строчка и метлахская плитка играют ключевую роль в создании уникального театрального интерьера. Эти элементы не только подчеркивают художественную ценность пространства, но и создают атмосферу, способствующую погружению зрителей в мир искусства. Архитекторы, используя разнообразные текстуры и узоры, достигают гармонии между функциональностью и эстетикой. Такой подход позволяет не только подчеркнуть индивидуальность театра, но и создать комфортные условия для зрителей. Интеграция традиционных материалов в современный дизайн делает интерьер театра живым и запоминающимся, привлекая внимание публики и создавая неповторимую атмосферу для представлений.

К концу XIX века промысел охватывал 100 нижегородских селений. К 1905 году в Катунской волости было зарегистрировано 1120 женщин, занимающихся этим делом. Некоторые из них специализировались на строчке, другие — на дёргании и подготовке сетки. Это свидетельствовало о начале разделения труда и становлении первых артелей.

Массовое производство начнётся в 1924 году, когда Софья Николаевна Дубынина организует артель в Катунках. Позже аналогичная артель будет создана в Василёвой слободе, которая впоследствии станет городом Чкаловском. Эти артелей послужат основой для формирования строчно-вышивальных фабрик. В начальный период основным направлением производства станет бельё и одежда, а затем ассортимент расширится за счёт скатертей и занавесок. Таким образом, заложится фундамент для развития текстильной промышленности региона.

Чкаловский гипюр продолжает традицию вышивки в тон. Однако Катунки, благодаря своему небольшому производству и смелости в дизайне, позволяют себе эксперименты. Например, на зелёной скатерти гипюр может быть выполнен в красном, чёрном или золотом цветах. Такие оригинальные решения были использованы в заказах скатертей для Московского Кремля.

Чкаловский гипюр представляет собой уникальное произведение искусства, созданное с использованием традиционных ручных техник. Этот вид вышивки ценится за свое мастерство и индивидуальность, что делает его идеальным выбором для современной моды. Чкаловский гипюр гармонично вписывается в актуальные тренды, придавая изделиям утонченный и неповторимый облик, без излишней театральности и музейного стиля.

Городецкая роспись

Городецкая роспись — уникальный промысел Нижегородской области, представляющий собой наивное крестьянское искусство. Основной темой этого художественного направления является праздник, который отражает радость и веселье народной жизни. Городецкая роспись отличается яркими цветами, насыщенными композициями и характерными изображениями, что делает ее узнаваемой и популярной как в России, так и за ее пределами. Этот вид искусства продолжает развиваться, сохраняя традиции и передавая их новым поколениям мастеров.

Это время праздников, катаний на тройках и чаепитий. Если речь идет о коне, то это не простая рабочая лошадь, а сказочный Сивка-Бурка. Если упоминается птица, то это не обыкновенная курица, а великолепная пава. Если говорить о доме, то это место, наполненное радостью и достатком. В советский период палехская роспись приобрела сюжеты, отображающие радость труда, где девушки жнут рожь или косцы направляются в поле. Однако городецкая роспись не переняла эти темы, оставаясь верной своим традициям.

Городецкая роспись имеет свои корни в украшении прялок, которые были уникальными и неповторимыми. Эта традиционная художественная техника возникла в России и стала символом народного творчества. Городецкая роспись отличается яркими цветами и выразительными узорами, что делает её привлекательной как для коллекционеров, так и для любителей народного искусства. В процессе становления этой росписи мастера развивали свои навыки, создавая удивительные произведения, которые сегодня можно встретить не только на прялках, но и на других предметах быта. Городецкая роспись продолжает жить и развиваться, сохраняя свою аутентичность и привлекая внимание новых поколений.

Прялка состоит из двух основных элементов: гребня, на который крепится кудель, и донца, на котором сидит пряха. В большинстве регионов прялка имела цельную конструкцию, но именно гребень выделялся своим оформлением. Ярославские, костромские и северодвинские прялки славятся своими резными и расписными гребнями, что придаёт им уникальность и эстетическую ценность. Эти изделия не только функциональны, но и являются важной частью культурного наследия, отражая традиции и художественный вкус своих мастеров.

Нижегородские мастера начали создавать прялки с разъемной конструкцией, акцентируя внимание на украшении донца вместо гребня. Это новшество позволяло убрать гребень после работы, а красивое донце использовать как элемент декора, который можно было повесить на стену. Таким образом, в русском народном искусстве возникло изделие, которое сочетало функциональность и эстетическую ценность, служа одновременно и для работы, и для украшения интерьера.

Первые прялки, положившие начало городецкой истории, относятся к концу XVIII века. На тот момент их не декорировали росписью, а украшали резьбой и инкрустацией из морёного дуба. Изготавливались они в селах Ахлебаиха, Репин, Савин, Курцев и Косков, расположенных вдоль реки Узолы, где произрастают дубовые рощи. Периодически дубы падали в воду, и со временем их древесина становилась морёной, приобретая притягательный чёрный цвет. Эти уникальные прялки не только представляют собой образцы народного творчества, но и являются важным элементом культурного наследия региона, привлекающим внимание историков и коллекционеров.

Прялки продавались в Городце, что и дало название этой технике. Аналогично хохломе, которая получила свое имя от села Хохлома, где не производили, а только реализовывали изделия.

В городецкой росписи основным элементом является инкрустация. Рисунок создается с помощью контурной резьбы и декорируется черными вставками из мореного дерева. Дуб, обладая высокой прочностью, затрудняет фигурную резку, что приводит к условным изображениям: угловатому коньку и стилизованной птице. Для усиления визуального эффекта фон окрашивают в дополнительные цвета.

Во второй половине XIX века в этих селах произошла настоящая революция благодаря приезду иконописца Огуречникова. Он стал наставником для местных мастеров, обучая их искусству живописи. Изначально они сочетали роспись с инкрустацией, но с 1860-х годов можно говорить о формировании уникального стиля, известного как городецкая роспись. Этот стиль стал символом местного художественного наследия и оказал значительное влияние на развитие народного декоративного искусства в регионе.

Сначала мастера просто копировали резные контуры, что сохраняло угловатость в росписи. Однако вскоре в промысел пришли мастера Мельниковы, которые начали применять новый подход: их работы стали более декоративными и яркими, избавившись от прежней прямолинейности. С этих мастеров начинается современное восприятие городецкой росписи.

Городецкая роспись как крестьянское искусство всегда оставалась динамичным и изменчивым явлением. Мастера, создавая свои произведения, внимательно следили за окружающим миром и его изменениями. Появление пароходов нашло отражение в донцах, где изображались как местные, так и американские колёсные пароходы. В период войны с Турцией на донцах можно увидеть генерала Скобелева, сидящего на коне. В эпоху СССР на росписях изображалась семья, читающая Конституцию с лозунгом «жить стало лучше, жить стало веселее». Мастера черпали вдохновение из реальной жизни, что делало их работы любимыми, узнаваемыми и актуальными для зрителей. Городецкая роспись продолжает оставаться важной частью культурного наследия, отражая изменения в обществе и жизни людей.

После революции росписью занимались артели, а с 1960-х годов — фабрики. Несмотря на все усилия сохранить традиции промысла, мастера сталкивались с серьезной проблемой: фабрики работали по утвержденным образцам и определенному ассортименту. Это приводило к тому, что промысел превращался в художественную промышленность, и очарование ручной работы, основанное на свободе выбора сюжета мастером, постепенно исчезало.

Русское наивное искусство представлено в ограниченном количестве, и одним из ярчайших его примеров является городецкая роспись. Эта уникальная форма искусства привлекает внимание своей праздничностью, фантазийностью и яркими цветами. Городецкая роспись является одним из редких уголков русской культуры, где можно ощутить дух народного творчества и самобытности.

Городецкая роспись сегодня идеально соответствует современным тенденциям в области «эндорфинового дизайна». Этот стиль привлекает внимание своей яркостью и выразительностью, создавая атмосферу радости и уюта. В условиях стремительного развития дизайна интерьеров и графики, городецкая роспись выступает как актуальный элемент, который не только радует глаз, но и приносит положительные эмоции. Использование традиционных мотивов в сочетании с современными подходами позволяет создать уникальные и запоминающиеся произведения искусства, способные украсить любое пространство.

И всё-таки зачем в современности промыслы?

В современном глобализированном мире каждая культура стремится впитывать внешние влияния. Однако, несмотря на эту тенденцию к универсализации и единому мировому восприятию, коллективная идентичность остается ключевым отличием каждой культуры. Это уникальное сочетание традиций, обычаев и ценностей формирует индивидуальность и самобытность, позволяя культуре сохранять свою сущность в условиях глобализации.

Многие промыслы не имеют древней истории и не являются многовековыми традициями, но они в полной мере отражают глубокое понимание красоты и художественного выражения. В этом контексте промысел становится важным инструментом, который помогает сохранить культурные особенности и традиции, препятствуя негативному влиянию глобализации. Каждый промысел несет в себе уникальность и самобытность, что позволяет сохранять богатство культурного наследия и передавать его следующим поколениям.

Локальные промыслы переживают трудные времена, но у них есть шанс на возрождение и сохранение актуальности. Важно, чтобы они продолжали существовать не только в современном формате, но и на традиционной, музейной основе. Это можно сравнить с сказками: хотя в современном кино их интерпретируют по-новому, классические сюжеты всегда будут актуальны и востребованы. Сохранение и развитие локальных промыслов поможет сохранить культурное наследие, передать опыт и традиции будущим поколениям.

Узнайте больше о дизайне, следя за нашим телеграм-каналом. Подписывайтесь и оставайтесь в курсе актуальных трендов и новостей в мире дизайна!

Читайте также:

- Русский код: символ льва в иконописи

- 8 диджитал-проектов, которые используют русский код

- Аманита эстетичная: 10 мастеров, которые используют в дизайне мухоморы

- Больше прогуляем, больше наживём! Фестиваль «Кинешма купеческая»

- Биеннале средней полосы: кто и зачем показывает в Чувашии совриск

Балахнинское кружево

Существует легенда о том, что кружевоплетению женщин Балахны обучали жёны немецких мастеров. Эти мастера прибыли в регион для строительства судов в эпоху Алексея Михайловича. В это время в Балахне создавался корабль «Фредерик» для Голштинского посольства. Эта история подчеркивает культурное наследие Балахны и её значимость в развитии традиционных ремёсел, таких как кружевоплетение, которые до сих пор привлекают внимание и восхищение.

Существует спорная версия о том, что мастера путешествовали с жёнами. На сегодняшний день нет точных данных, подтверждающих, что в тот период они перемещались из страны в страну вместе с семьями.

История балахнинского кружева начинается с момента появления доступной шёлковой и хлопчатобумажной нити фабричного производства. Эта нить, известная как бумажная, стала доступна для покупки на нижегородской ярмарке. Именно в этот период началось активное развитие балахнинского кружева, которое стало не только символом местного искусства, но и важной частью текстильной промышленности региона.

В середине XIX века в районе от Балахны до Городца насчитывалось 225 сёл, которые активно занимались плетением кружева. К 1870-м годам это ремесло приобрело массовый характер, что способствовало развитию кружевоплетения как важной отрасли местной экономики и культуры.

Представьте цилиндрическую подушечку, на которую размещается рисунок. По её поверхности осуществляется плетение, где иголками закрепляются нитки, намотанные на коклюшки. Балахнинское кружево — это сложная многопарная техника, в которой мастерицы используют до 300 пар коклюшек, что соответствует 600 коклюшкам в общей сложности. Эта уникальная техника кружевоплетения требует высокой квалификации и мастерства, что делает каждое изделие неповторимым и ценным. Балахнинское кружево славится своей intricacy и изяществом, привлекая внимание как любителей рукоделия, так и профессионалов.

Техника плетения кружев, адаптированная к балахнинскому стилю, позволила перерабатывать бельгийское и французское кружево, что сделало её чрезвычайно популярной. В большинстве женщин Балахнинского уезда Городца были навыки плетения кружев. К 1880 году в Балахне около половины женщин занимались этой деятельностью, что составляло почти 2000 человек. Ярким примером является бабушка Максима Горького, Акулина Ивановна Каширина, которая была известной кружевницей. Её мастерство передавалось из поколения в поколение, начиная с её матери.

Женщины занимались плетением мерного кружева, шарфов, платков и различных предметов одежды. Этот процесс требовал значительных усилий и времени, так как изготовление большой трёхметровой балахнинской косынки занимало около двух лет. К пожилому возрасту кружевницы часто нуждались в очках из-за высокой нагрузки на зрение. Плетение кружева не только демонстрировало мастерство женщин, но и становилось важной частью культурного наследия.

К началу XX века производство балахнинского кружева стало экономически нецелесообразным. Мастерицы не имели возможности самостоятельно выезжать на ярмарки для продажи своих изделий, а скупщики, которые перепродавали кружево с наценкой в 2-3 раза, начали снижать свои предложения. Эти суммы не соответствовали трудоемкости работы, что привело к постепенному исчезновению данного промысла.

Балахнинское плетение кружев — это уникальное и древнее мастерство, которое сохраняется благодаря усилиям преданных энтузиасток. Этот традиционный русский промысел привлекает внимание своей тонкой эстетикой и ценностью кропотливого труда. Балахнинские кружевоплетения представляют собой не только художественное выражение, но и важный элемент культурного наследия России. Сохранение и популяризация этого искусства способствуют его дальнейшему развитию и восприятию на современном рынке.

Чкаловский гипюр

Если плетение кажется слишком сложным, времязатратным и дорогостоящим, давайте рассмотрим возможность имитации. Использование имитационных техник позволяет достичь желаемого результата без необходимости в значительных усилиях и ресурсах. Такие подходы могут сэкономить ваше время и деньги, при этом обеспечивая привлекательный внешний вид. Рассмотрите различные материалы и методы, которые помогут создать эффект натурального плетения, при этом оставаясь практичными и доступными.

Вышивка по выдергу стала популярным художественным промыслом, основывающимся на удалении нитей из ткани, что позволяет создать сетку для вышивания узоров, напоминающих кружево. Эта техника предполагает использование ниток одного цвета на ткани аналогичного оттенка, например, белых на белом или черных на черном. Проектирование и выполнение таких узоров требует мастерства и внимательности. Нижегородский, в советское время известный как горьковский, а ныне чкаловский и катунковский гипюр представляют собой пример этого уникального промысла, который сохраняет традиции вышивки по разреженной ткани.

Для специалистов в данной области это по-прежнему представляет собой серьёзную проблему, однако этот вид деятельности уже начал обеспечивать более высокую рентабельность.

Читайте также:

Строчка крестецкая и плитка метлахская: как архитекторы воплотили концепцию интерьер-театра. В этом проекте уникально сочетаются элементы традиционной архитектуры и современного дизайна, создавая атмосферу художественного пространства. Строчка крестецкая, известная своей изысканной отделкой, придает помещению изысканность, а плитка метлахская, обладая прочностью и разнообразием узоров, добавляет функциональности и эстетики. Архитекторы мастерски использовали эти материалы для создания впечатляющего интерьера, который не только радует глаз, но и способствует комфортному взаимодействию зрителей с художественными произведениями. Такой подход позволяет преобразовать обычное пространство в живой театр, где каждое событие становится запоминающимся.

К концу XIX века в Нижегородской области промысел развивался в 100 селениях. К 1905 году в Катунской волости трудились 1120 женщин, занимающихся различными этапами производства: некоторые из них занимались исключительно строчкой, другие — дёрганием и подготовкой сетки. Это свидетельствует о начале разделения труда и формировании первых артельных объединений.

Массовое производство начнётся в 1924 году. Софья Николаевна Дубынина создаст первую артель в Катунках, за ней последует аналогичная артель в Василёвой слободе, которая в дальнейшем станет городом Чкаловском. Эти артели послужат основой для формирования строчно-вышивальных фабрик. В начальном этапе производства основное внимание будет уделено белью и одежде, а позднее ассортимент расширится за счёт скатертей и занавесок.

Чкаловский гипюр по-прежнему создается в классическом тон в тон. Однако в производстве «Катунки», благодаря меньшему объему и смелым решениям, позволяют себе эксперименты с цветом. Так, на зелёной скатерти гипюр может быть выполнен в красном, черном или золотом цветах. Это подход уже использовался в заказах скатертей для Московского Кремля, где сочетание различных оттенков подчеркивает элегантность и уникальность изделия.

Чкаловский гипюр представляет собой уникальное изделие, созданное не в условиях массового машинного производства, а с использованием ручного труда, что придает ему особую ценность. Эта техника легко вписывается в современные модные тренды, позволяя вышивке выглядеть актуально и стильно, а не как музейный экспонат или театральный элемент. Выбор Чкаловского гипюра — это выбор в пользу оригинальности и качества, который подчеркивает индивидуальность и утонченный вкус.

Городецкая роспись

Городецкая роспись — уникальный промысел Нижегородской области, представляющий собой наивное крестьянское искусство. Основной темой этого вида росписи является праздник, что делает её ярким отражением русской народной культуры. Городецкая роспись известна своими насыщенными цветами, простыми формами и праздничными сюжетами, которые воссоздают атмосферу радости и веселья. Этот художественный стиль не только сохраняет традиции, но и привлекает внимание ценителей искусства и туристов, интересующихся культурным наследием России.

Гулянья, катания на тройках и чаепития создают атмосферу праздника. Если конь, то это не просто рабочая лошадь, а волшебный Сивка-Бурка. Если птица, то не обыкновенная курица, а яркая пава. Если дом, то он символизирует благосостояние и полную чашу. В советское время палехская роспись включала в себя сюжеты, изображающие радость труда — девушки, жнущие рожь, или косцы, идущие в поле. Однако городецкая роспись не переняла эти мотивы, сохраняя свои уникальные традиции и образы.

Городецкая роспись имеет глубокие исторические корни, восходящие к украшению прялок, которые отличались своей уникальностью. Этот вид народного искусства стал символом традиционной русской культуры, привнося яркие цвета и оригинальные узоры в повседневные предметы. Городецкая роспись служила не только эстетическим, но и практическим целям, придавая изделиям индивидуальность и характер. В процессе своего развития роспись обогатилась новыми мотивами и техниками, что позволило ей занять достойное место в мире декоративно-прикладного искусства.

Прялка — это традиционный инструмент для прядения, состоящий из двух основных частей: гребня, на который крепится кудель, и донца, на котором располагается пряха. В большинстве регионов прялки представляли собой цельные конструкции, однако именно гребень был предметом художественного оформления. Ярославские, костромские и северодвинские прялки славятся своими резными и расписными гребнями, что делает их уникальными произведениями народного искусства. Эти декоративные элементы не только подчеркивают эстетическую ценность прялок, но и отражают культурные традиции и мастерство ремесленников.

Нижегородские мастера начали создавать прялки с разъемной конструкцией, при этом акцентируя внимание на украшении донца, а не гребня. Это нововведение позволяло убирать гребень после работы, а красивое донце использовать в качестве элемента декора, что стало основой для появления уникального изделия в русском народном искусстве. Такие прялки одновременно выполняли функциональную роль и служили украшением интерьера, что подчеркивало мастерство и креативность народных умельцев.

Первые прялки, которые положили начало истории городецкого промысла, относятся к концу XVIII века. В то время их не расписывали, а украшали резьбой и инкрустацией из морёного дуба. Эти изделия изготавливались в таких сёлах, как Ахлебаиха, Репино, Савино, Курцево и Косково, расположенных вдоль реки Узолы, в окрестностях которых произрастают дубовые рощи. В результате естественных процессов дубы иногда падали в воду, и спустя десятилетия их древесина приобретала морёный вид, то есть красивый чёрный цвет. Эти уникальные прялки не только служили функциональными предметами, но и стали символом художественного мастерства местных ремесленников, отражая культурное наследие региона.

Прялки продавались в Городце, что и стало источником названия данной техники. Подобным образом, хохлома получила свое имя от села Хохлома, где ее не производили, а лишь реализовывали.

В городецкой росписи важным элементом является инкрустация. Рисунки создаются с помощью контурной резьбы и дополнительно украшаются черными вставками из морёного дерева. Дуб, обладая высокой прочностью, затрудняет фигурную резку: он может раскалываться, что приводит к созданию условных изображений, таких как угловатый конёк или стилизованная птица. Для достижения большей выразительности фон росписи часто подкрашивают.

Во второй половине XIX века в этих сёлах произошла настоящая революция, связанная с приездом иконописца Огуречникова. Он стал наставником для местных мастеров, обучая их искусству живописи. Изначально в работах сочетались роспись и инкрустация, однако с 1860-х годов начала формироваться уникальная городецкая роспись, которая стала характерной для региона. Это искусство привлекло внимание и стало важной частью культурного наследия.

На начальном этапе мастера просто воспроизводили резные контуры, что отражалось и в росписи, сохраняя угловатость. Однако позже в промысел пришли мастера Мельниковы, которые начали использовать новый подход: их работы стали более декоративными и яркими, избавившись от прежней угловатости. Именно с этих мастеров начинается современное восприятие городецкой росписи.

Городецкая роспись, как форма крестьянского искусства, всегда оставалась динамичной и адаптивной. Мастера не замыкались в традициях, а активно реагировали на изменения в окружающем мире. Появление пароходов отразилось в их работах — на донцах можно увидеть не только русские, но и американские колёсные пароходы. В контексте исторических событий, таких как война с Турцией, художники изображали генерала Скобелева верхом на коне. В советское время, когда семья читает Конституцию с лозунгом «жить стало лучше, жить стало веселее», это также находило отражение в их творчестве. Мастера черпали вдохновение из жизни, что делало их работы любимыми, узнаваемыми и актуальными для своего времени.

После революции росписью начали заниматься артели, а с 1960-х годов — фабрики. Несмотря на усилия сохранить традиции данного промысла, возникла проблема: фабрики работали по установленным образцам и ограниченному ассортименту. Это привело к тому, что роспись превратилась в художественную промышленность. Очарование ручной работы, основанное на свободе мастера в выборе сюжета, постепенно исчезало.

Русское наивное искусство остается слабо изученной областью. Городецкая роспись, отличающаяся своей яркостью, фантазийностью и праздничной атмосферой, представляет собой один из немногих примеров этой уникальной культурной традиции. Эта форма искусства не только отражает народные мотивы, но и сохраняет исторические корни, делая ее ценным объектом для изучения и восприятия.

Городецкая роспись сегодня находит свое место в актуальных тенденциях «эндорфинового дизайна». Этот стиль, вдохновляющий своей яркостью и эмоциональностью, идеально соответствует современным требованиям к оформлению интерьеров и предметов искусства. Городецкая роспись привносит в пространство тепло и радость, что делает ее привлекательной для тех, кто ищет уникальные и позитивные решения. Внедряя элементы городецкой росписи в свой дизайн, можно создать атмосферу, способствующую расслаблению и повышению настроения.

И всё-таки зачем в современности промыслы?

В современном глобализированном мире каждая культура активно принимает влияние извне. Однако, несмотря на стремление к единому мировому восприятию, коллективная идентичность остается важным отличием каждой культуры. Этот баланс между заимствованием и сохранением уникальности является ключевым аспектом культурного разнообразия и разнообразия идентичностей.

Многие традиционные промыслы имеют сравнительно недавнюю историю, но они воплощают глубокое понимание красоты и эстетики. Промыслы служат защитой культурных особенностей от негативного влияния глобализации. Они сохраняют уникальные традиции и навыки, передаваемые из поколения в поколение, что позволяет нам ценить и сохранять разнообразие культурного наследия. Таким образом, промыслы не только отражают художественное видение, но и укрепляют идентичность народов, способствуя их культурной устойчивости.

Локальные промыслы переживают непростые времена, однако у них есть потенциал для возрождения и актуализации. Важно сохранить их традиционные основы, вплетая в современность. Это можно сравнить с классической сказкой: хотя современные экранизации обновляют сюжеты, оригинальные истории продолжают жить в памяти и культуре. Сохранение и развитие локальных промыслов не только обогащает культурное наследие, но и способствует их интеграции в современную жизнь, привлекая новые поколения интересующихся и ценителей.

Узнайте больше о дизайне, подписавшись на наш телеграм-канал. Здесь вы найдете актуальные тренды, советы и вдохновение для создания уникальных проектов. Не упустите возможность быть в курсе последних новостей в мире дизайна. Присоединяйтесь к нашему сообществу!

Переделанный текст:

Изучите дополнительные материалы:

Строчка крестецкая и плитка метлахская: как архитекторы создали уникальный интерьер театра. Эти элементы стали основой для создания выразительного и функционального пространства, которое гармонично сочетает в себе традиции и современные подходы в дизайне. Архитекторы использовали крестецкую строчку как декоративный акцент, подчеркивающий общую концепцию интерьера, а метлахская плитка добавила не только эстетическую ценность, но и практичность, обеспечивая долговечность и легкость в уходе. Объединяя эти материалы, специалисты создали атмосферу, способствующую погружению зрителей в мир искусства и культуры.

К концу XIX века в Нижегородской области существовало 100 селений, где активно развивался промысел. К 1905 году в Катунской волости количество женщин, занимающихся этой деятельностью, достигло 1120. Некоторые из них специализировались на строчке, в то время как другие сосредоточились на дёргании и подготовке сетки. Это явление свидетельствовало о начале разделения труда и стало первым шагом к созданию артелей.

Массовое производство началось в 1924 году, когда Софья Николаевна Дубынина основала артель в Катунках. Вскоре аналогичная артель появилась в Василёвой слободе, которая позже превратилась в город Чкаловск. Эти артелеи стали основой для формирования строчно-вышивальных фабрик. В начале производственной деятельности акцент делался на белье и одежду, но со временем ассортимент расширился и включил скатерти и занавески. Развитие текстильной промышленности в этом регионе стало важным этапом в экономике и культуре, способствуя созданию рабочих мест и развитию местного сообщества.

Чкаловский гипюр продолжает вышиваться в тон, сохраняя традиции. Однако в производстве Катунки, где объемы меньше, допускаются более смелые эксперименты. На зелёной скатерти гипюр может быть красным, чёрным или золотым. Такой подход использовался, например, при создании скатертей для Московского Кремля. Эксперименты с цветами и дизайном позволяют создавать уникальные изделия, которые привлекают внимание и подчеркивают индивидуальность интерьера.

Чкаловский гипюр представляет собой уникальное искусство, основанное на ручной вышивке, что делает его особенно ценным в мире текстиля. Эта техника отличается высоким качеством и индивидуальностью, что позволяет ей гармонично вписываться в современную моду. Чкаловский гипюр не выглядит устаревшим или театральным, а, напротив, добавляет изюминку и стиль в современные наряды. Такой подход к ручному труду подчеркивает уникальность каждого изделия и его авторский характер.

Городецкая роспись

Городецкая роспись — уникальный промысел, характерный для Нижегородской области. Это народное искусство, в котором основное внимание уделяется праздникам и народным традициям. Городецкая роспись отличается яркими цветами и простыми, но выразительными формами, что делает её узнаваемой и привлекательной. В этом искусстве отражены радостные моменты жизни крестьян, что позволяет сохранить богатое культурное наследие региона.

Это время веселья, катания на тройках и чаепитий. Если речь идет о коне, то это не просто рабочая лошадь, а волшебный Сивка-Бурка. Если упоминается птица, то это не обычная курица, а великолепная пава. Если говорить о доме, то он наполнен счастьем и изобилием. В советский период в палехской росписи начали появляться мотивы, отражающие радость труда — девушки жнут рожь, а косцы идут в поле. Однако городецкая роспись не переняла эти темы. Городецкая роспись продолжает сохранять свои уникальные традиции, концентрируясь на изображении праздника жизни и красоты окружающего мира.

Городецкая роспись имеет свои корни в искусстве украшения прялок, которые обладали уникальной эстетикой. Это традиционное художественное направление зародилось в России и стало символом народного творчества. Городецкая роспись отличается яркими цветами и оригинальными узорами, которые не только придают изделиям выразительность, но и отражают культурные особенности региона. История этого ремесла тесно связана с народными традициями и бытом, что делает его важной частью культурного наследия России.

Прялка состоит из двух основных элементов: гребня, на который крепится кудель, и донца, на котором располагается пряха. В отличие от других регионов, где прялки представляли собой цельные конструкции, в России уделяли особое внимание оформлению гребня. Ярославские, костромские и северодвинские прялки известны своими резными и расписными гребнями, что придаёт им уникальный художественный стиль и делает их ценными предметами народного искусства.

Нижегородские мастера начали изготавливать прялки с разъёмной конструкцией, фокусируя внимание не на гребне, а на донце. Это позволило убрать гребень после работы, в то время как красивое донце можно было повесить на стену. Таким образом, в русском народном искусстве появилось изделие, которое исполняло две функции: служило для работы и одновременно украшало интерьер. Эта уникальная находка сочетает в себе практичность и эстетику, что делает её важной частью культурного наследия региона.

Первые прялки, положившие начало истории города Городец, датируются концом XVIII века. В тот период их не расписывали, а украшали резьбой и инкрустацией из морёного дуба. Эти изделия изготавливались в сёлах Ахлебаиха, Репино, Савино, Курцево и Косково, расположенных вдоль реки Узолы, где произрастают дубовые рощи. Периодически дубы падали в воду, и со временем их древесина становилась морёной, приобретая глубокий чёрный цвет. Такой процесс обработки дерева придавал прялкам уникальный и привлекательный вид, что способствовало их популярности и сохранению традиций ремесленного производства в регионе.

Прялки продавались в Городце, что и стало причиной появления названия этой техники. Аналогично, хохлома получила своё имя от села Хохлома, которое не занималось производством, а лишь торговлей изделиями. Названия, связанные с географическими регионами, подчеркивают важность местных традиций и ремесел, а также их влияние на культуру и искусство.

В городецкой росписи важнейшую роль играет инкрустация. Рисунки создаются с помощью контурной резьбы и украшаются черными вставками из морёного дерева. Из-за высокой прочности дуба фигурная резка становится сложной задачей, что приводит к условным изображениям, таким как угловатый конёк или стилизованная птица. Для повышения выразительности фон часто подкрашивается, что придаёт работам дополнительный эффект и глубину. Городецкая роспись продолжает оставаться уникальным примером народного искусства, сохраняя традиции и привнося элементы современности.

Во второй половине XIX века в этих сёлах произошла значительная культурная трансформация, связанная с приездом иконописца Огуречникова. Он стал наставником для местных мастеров, обучая их искусству живописи. Вначале это были работы, объединяющие роспись с инкрустацией, но с 1860-х годов можно говорить о становлении уникального стиля — городецкой росписи, который стал важной частью местного художественного наследия. Этот стиль продолжает привлекать внимание благодаря своим ярким цветам и характерным мотивам, что делает его значимым элементом русской культуры.

Сначала мастера в основном воссоздавали резные контуры, что придавало росписи угловатый вид. Однако со временем в промысел пришли мастера Мельниковы, которые начали создавать новые стили: их работы отличались яркими цветами и декоративностью, избавившись от прежней угловатости. Именно с этих мастеров начинается история городецкой росписи в её современном формате.

Городецкая роспись, как форма крестьянского искусства, всегда была динамичной и изменчивой. Мастера, создающие свои произведения, постоянно черпали вдохновение из окружающей действительности. С появлением пароходов на донцах начали изображать их, включая даже американские колёсные модели. В исторические моменты, такие как война с Турцией, на донцах появлялся генерал Скобелев на коне. В советскую эпоху художники отражали реалии жизни, изображая, как семья читает Конституцию с фразой «жить стало лучше, жить стало веселее». Этот подход к творчеству позволил мастерам оставаться актуальными и любимыми, ведь они всегда отражали современность в своих работах. Городецкая роспись — это живая традиция, которая продолжает удивлять и вдохновлять.

После революции росписью занимались артели, а с 1960-х годов — фабрики. Несмотря на усилия сохранить традиции, возникла проблема: фабрики работали по утверждённым образцам с фиксированным ассортиментом. Это превратило промысел в художественную промышленность, что негативно сказалось на уникальности ручной работы. Очарование, основанное на свободе мастера в выборе сюжета, стало теряться. Таким образом, важность сохранения индивидуального подхода в росписи становится актуальной задачей для современных художников и мастеров.

Русское наивное искусство представлено ограниченным числом направлений, и Городецкая роспись выделяется среди них своей яркостью, фантазийностью и праздничностью. Этот уникальный стиль является одним из немногих уголков отечественной культуры, где можно увидеть выразительность и оригинальность русского народного творчества.

Городецкая роспись сегодня актуальна и соответствует современным тенденциям «эндорфинового дизайна». Этот стиль привлекает внимание благодаря ярким цветам и уникальным узорам, создавая позитивную атмосферу. Городецкая роспись не только украшает интерьер, но и способствует повышению настроения, что делает её идеальным выбором для оформления жилых и общественных пространств.

И всё-таки зачем в современности промыслы?

В условиях глобализации каждая культура стремится интегрировать внешние влияния. Однако, несмотря на это стремление к единообразию, коллективная идентичность остается ключевым отличием, подчеркивающим уникальность каждой культуры. Сохранение и развитие этих идентичностей играет важную роль в формировании культурного многообразия на планете.

Многие промыслы имеют относительно короткую историю, но они сохраняют глубокое понимание красоты и эстетики. В этом контексте промысел становится важным элементом, который помогает противостоять негативным последствиям глобализации и защищает уникальные культурные особенности. Сохранение традиционных ремесел и промыслов играет ключевую роль в формировании идентичности и культурного наследия, что делает их актуальными в современном мире.

Локальные промыслы сегодня переживают трудные времена, но их можно revitalizировать и сохранить для будущих поколений. Важно, чтобы они продолжали существовать не только в современном контексте, но и на основе традиционных, музейных практик. Это напоминает сказку: хотя в современном кино истории пересказываются по-новому, классические сказки сохраняют свою актуальность и魅力. Поддержка и развитие локальных промыслов помогут сохранить культурное наследие и обогатить современное общество.

Профессия Графический дизайнер PRO

Вы научитесь создавать элементы фирменного стиля и графику для бизнеса. Соберёте портфолио, которое отразит ваш стиль и подтвердит навыки дизайнера. Сможете начать карьеру в студии или на фрилансе.

Узнать подробнее