История педагогического дизайна: от «Великой дидактики» до онлайн-обучения / Skillbox Media

Разбираем истоки основных идей, на которых строится педдизайн, как они оформились в систему и развивались дальше.

Содержание:

- Почему перевод понятия instructional design неточен

- Когда появились истоки ключевых идей педагогического дизайна

- Как складывался системный подход

- Как педдизайн связан с истоками онлайн-обучения

- Что привнесли в педдизайн научные открытия о работе мозга и внедрение технологий

- Педагогический дизайн в наше время

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать большеПочему перевод понятия instructional design неточен

Термин «педагогический дизайн» является переводом английского термина instructional design, однако этот перевод вызывает определенные сложности. Во-первых, слово instruction в контексте образования чаще всего переводится как «обучение» или «учение», а также может ассоциироваться с такими терминами, как «инструкция» и «программа». При этом в этом термине отсутствует понятие «педагогика». Поэтому важно понимать, что педагогический дизайн охватывает более широкий спектр аспектов, связанных с созданием эффективных образовательных материалов и процессов. Этот подход включает в себя планирование, реализацию и оценку учебных программ, что делает его важным элементом современного образования.

Сложности с пониманием термина «дизайн» возникают во многом из-за его многозначности. Педагогический дизайн нередко отождествляют с визуальным оформлением учебных материалов, поскольку в русском языке слово «дизайн» чаще всего ассоциируется с эстетическими аспектами, такими как ландшафтный, интерьерный или графический дизайн. В то же время, в английском языке этот термин часто используется для описания процесса проектирования в различных областях, включая инженерное и архитектурное проектирование. Это различие в восприятии может создавать путаницу и затруднять понимание целей и задач педагогического дизайна, который включает в себя не только визуальные элементы, но и структурирование учебного процесса, создание эффективных образовательных стратегий и использование технологий для улучшения обучения.

Термин «инструкционное проектирование» обозначает процесс создания эффективных образовательных программ. Это системный подход к разработке обучения, основанный на методах и моделях педагогического дизайна. Вместо случайного выбора материалов и их произвольной презентации, мы формируем целостную систему. Это позволяет точно оценить исходный уровень знаний учащегося и установить желаемые результаты. На основе этих данных мы подбираем наиболее подходящие материалы и инструменты для передачи знаний и развития необходимых навыков. Такой метод обеспечивает максимальную эффективность обучения и способствует достижению поставленных образовательных целей.

Когда появились истоки ключевых идей педагогического дизайна

История педагогического дизайна берет свое начало в 1940-х годах, однако корни этого направления уходят гораздо глубже — в Античность. Уже тогда философы и ученые начали осознавать, что для эффективного обучения необходимы определенные условия и подходы. Педагогический дизайн как область знания эволюционировал, отражая изменения в понимании процессов обучения и воспитания. От древнегреческой философии до современных теорий обучения, эта дисциплина на протяжении веков стремилась определить, как оптимизировать образовательный процесс для достижения лучших результатов. Сегодня педагогический дизайн включает в себя использование технологий, дидактических методов и психологических аспектов, что делает его неотъемлемой частью современного образования.

Сократ, Платон и Аристотель активно применяли диалоги как основное средство обучения, подчеркивая их значимость в образовательном процессе. Эти древнегреческие философы, как и современные исследователи, стремились найти эффективные методы передачи знаний и формирования критического мышления. Диалоги не только способствовали глубокому пониманию философских концепций, но и развивали навыки анализа и аргументации, что делает их актуальными и сегодня для образовательных практик.

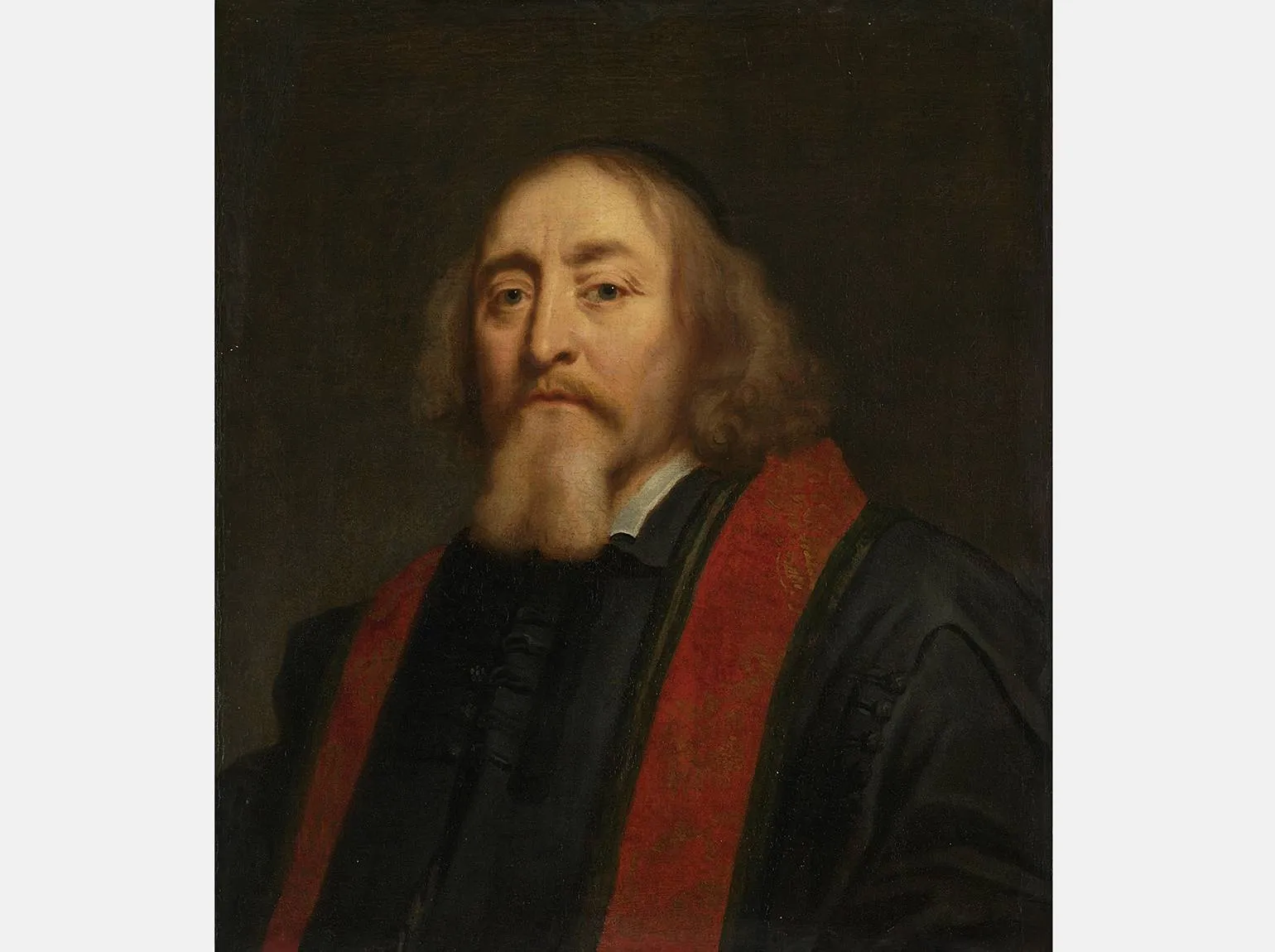

В XVII веке чешский гуманист Ян Амос Коменский стал одним из первых, кто начал развивать системный подход к обучению. Он сформулировал одно из ключевых правил дидактики: «Ничего не должно быть заучено, пока не понятно». Коменский подчеркивал, что важнейшими элементами эффективного обучения являются визуальные материалы, примеры из реальной жизни и чувственный опыт. В своей книге «Великая дидактика», опубликованной в 1657 году, он также акцентировал внимание на необходимости системности и последовательности в образовательном процессе. Эти идеи остаются актуальными и сегодня, подчеркивая важность осмысленного восприятия информации в обучении.

На рубеже XIX и XX веков американский психолог и педагог Эдвард Торндайк разработал теорию обучения, в которой ключевую роль играет «закон готовности» учащегося. Этот закон утверждает, что для успешного восприятия нового материала необходим предварительный уровень знаний и готовности к обучению. Торндайк считается основоположником бихевиоризма и современного направления в педагогической психологии, его работы оказали значительное влияние на методы обучения и понимание процесса научения. Понимание готовности учащегося к обучению помогает педагогам эффективно планировать и проводить занятия, учитывая индивидуальные особенности каждого ученика.

Современные исследования в нейробиологии и поведенческой науке опровергли ряд утверждений Торндайка, однако его основные идеи продолжают оставаться актуальными. В частности, анализ целевой аудитории в педагогическом дизайне по-прежнему во многом опирается на закон готовности. Это подчеркивает важность учета готовности учащихся к обучению, что способствует более эффективному процессу обучения и повышению его качества.

Торндайк подчеркивал важность прагматичного подхода в обучении, который должен быть тесно связан с реальной жизнью. Ученикам необходимо осознавать практическую ценность изучаемого материала. Хотя педагог жил до возникновения современных технологий адаптивного обучения, он утверждал, что учителя обязаны принимать во внимание индивидуальные особенности каждого ученика и адаптировать процесс обучения в соответствии с этими уникальными характеристиками. Такой подход способствует более эффективному усвоению знаний и развитию навыков, необходимых в повседневной жизни.

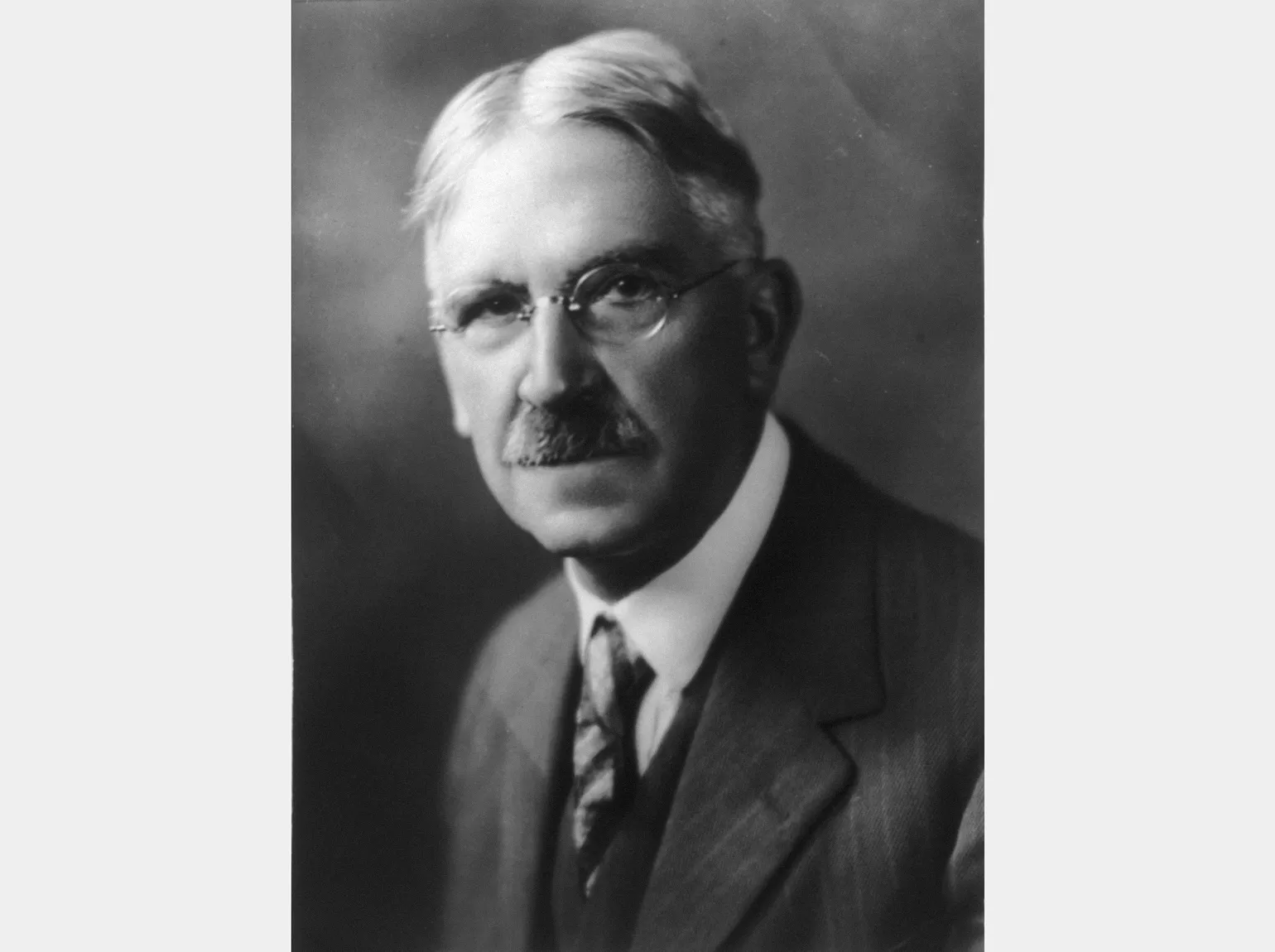

Джон Дьюи, американский философ, психолог и педагог, оказал значительное влияние на развитие педагогического дизайна. Он является одним из основателей прагматизма и прогрессивного образования. Дьюи ввёл концепцию обучения через опыт, известную как «learning by doing», а также подчеркнул важность рефлексии в образовательном процессе. Без рефлексии ученики не могут полноценно осмыслить и интегрировать полученные знания и опыт, что делает её ключевым элементом эффективного обучения. Вклад Дьюи в педагогический дизайн остаётся актуальным и сегодня, способствуя более глубокому пониманию процессов обучения и воспитания.

Дьюи, как и Торндайк, подчеркивал важность связи обучения с реальной жизнью. Он считал, что учитель должен учитывать потребности и интересы своих учеников, способствуя развитию их стремлений. В работах Джона Дьюи акцентируется внимание на экспериментальном подходе к образовательному процессу. Педагог рекомендовал учителям использовать разнообразные методы обучения и анализировать их эффективность в решении конкретных учебных задач. Такой подход помогает улучшить качество образования и делает учебный процесс более актуальным и значимым для студентов.

Важно отметить, что все упомянутые ранее наработки касаются обучения детей. На протяжении длительного времени образование сосредоточивалось исключительно на развитии подрастающих поколений. Человек систематически обучался в детстве и юности, а затем продолжал приобретать необходимые знания и навыки в ходе профессиональной деятельности, взаимодействуя с окружающими и через чтение. Такой подход обеспечивал формирование личной и профессиональной компетенции, однако современный мир требует более гибкого и разнообразного подхода к обучению, который учитывает изменения в технологиях и потребностях общества.

В XX веке, в период индустриализации и быстрого технологического прогресса, внимание исследователей и практиков в области образования стало сосредоточено на обучении взрослых. Поняли, что взрослым необходимо системное и организованное обучение, не менее важное, чем для детей. Это обучение помогает взрослым легче адаптироваться к быстро меняющемуся миру и справляться с новыми вызовами.

Как складывался системный подход

История не сохраняет точных данных о том, кто первым начал систематизировать знания, накопленные педагогами и мыслителями в сфере обучения. Однако к середине XX века сформировался ряд ключевых идей, которые стали основой для дальнейшего развития образовательных процессов. Эти идеи легли в основу современных методов преподавания и обучения, способствуя улучшению качества образования и адаптации его к потребностям обучающихся.

- Обучение должно быть практичным, то есть учащийся с его помощью должен решать понятные, насущные, актуальные задачи.

- Для максимального эффекта от обучения нужно знать, кого именно мы учим. Очень важны текущий уровень знаний, предпочтения и желания учеников.

- Обучение следует адаптировать под учащегося настолько, насколько это возможно.

- Не все методы обучения будут работать одинаково для разных учебных задач, нужно экспериментировать и выбирать самые подходящие для конкретной ситуации.

Американский психолог и педагог Роберт Ганье, во время Второй мировой войны, начал свою деятельность в учебном центре Воздушного корпуса Армии США. Его главной целью было разработать эффективный подход к обучению, который обеспечивал бы быструю подготовку тысяч лётчиков к боевым действиям. Ганье сосредоточился на создании методик, которые учитывали бы особенности восприятия и усвоения информации, что позволило значительно ускорить процесс обучения и повысить его качество.

Его пригласили на эту должность из-за возникшей проблемы: будущим лётчикам необходимо было освоить обширный объем разрозненных учебных материалов, что не давало ожидаемых результатов. Учащихся воспринимали как устройства, на которые следовало просто записать информацию, что не способствовало эффективному обучению.

Ганье и его коллеги не просто обновили учебные материалы, они разработали систему, основанную на принципах обучения и человеческого поведения. Спустя 30-40 лет этот метод будет известен как проектирование учебных систем (instructional systems design). Такой подход позволяет эффективно организовать процесс обучения, учитывая индивидуальные особенности обучающихся и создавая оптимальные условия для усвоения знаний.

В начале 1950-х годов Роберт Ганье, Лесли Бриггс и Артур Мелтон, сотрудничая над учебными проектами для ВВС США, пришли к важному выводу о необходимости комплексного подхода к обучению. Они отметили, что для достижения высокой эффективности обучения недостаточно лишь разработки самой учебной системы. Необходима предварительная подготовка к занятиям, а также тщательный анализ рабочих задач учащегося и конкретных действий, которые он выполняет. Важным аспектом является также определение целей обучения, что позволяет создать более структурированный и результативный процесс. Такой подход способствует улучшению усвоения материала и развитию необходимых навыков у обучающихся.

На основе проведенного анализа первые педдизайнеры определяли необходимые инструменты и условия для обучения. В это же время Бенджамин Блум, возглавляя команду исследователей в Чикагском университете, пришел к аналогичному выводу: для оценки достижения учащимся результатов необходимо сначала четко определить, каким именно должен быть этот результат. В 1956 году Блум представил свою таксономию образовательных целей, которая стала основой для дальнейших исследований в области педагогики и образовательного дизайна. Эта таксономия позволила систематизировать подходы к обучению и оценке, что способствовало более эффективному процессу обучения и развитию образовательных программ.

В 1962 году психолог Роберт Мэйгер представил свою работу «Подготовка учебных целей для системного обучения» (Preparing Objectives for Programmed Instruction). В данной статье он предложил методику формулировки учебных целей, которая учитывает желаемое поведение обучающихся, условия проведения обучения и способы оценки. Эта работа сыграла ключевую роль в популяризации концепции учебной цели (learning objective) в области проектирования образовательных программ. Формулирование четких учебных целей позволяет не только структурировать процесс обучения, но и повысить его эффективность, обеспечивая ясность для обучающихся и преподавателей.

В 1965 году Роберт Ганье подытожил свои 25 лет профессиональной деятельности в книге «Условия обучения» (Conditions of Learning), в которой он объединил свой опыт с множеством концепций и методик, разработанных к тому времени. Ганье выделил пять основных типов результатов обучения: вербальный, интеллектуальный, когнитивный, отношение и моторные навыки. Каждый из этих типов определяет методы передачи информации и практической отработки навыков. В этой же работе Ганье представил девять элементов учебного занятия, известные также как девять событий преподавания, которые постепенно завоевали признание среди специалистов в области обучения по всему миру. Эти элементы играют ключевую роль в организации эффективного процесса обучения, помогая преподавателям структурировать занятия и достигать поставленных образовательных целей.

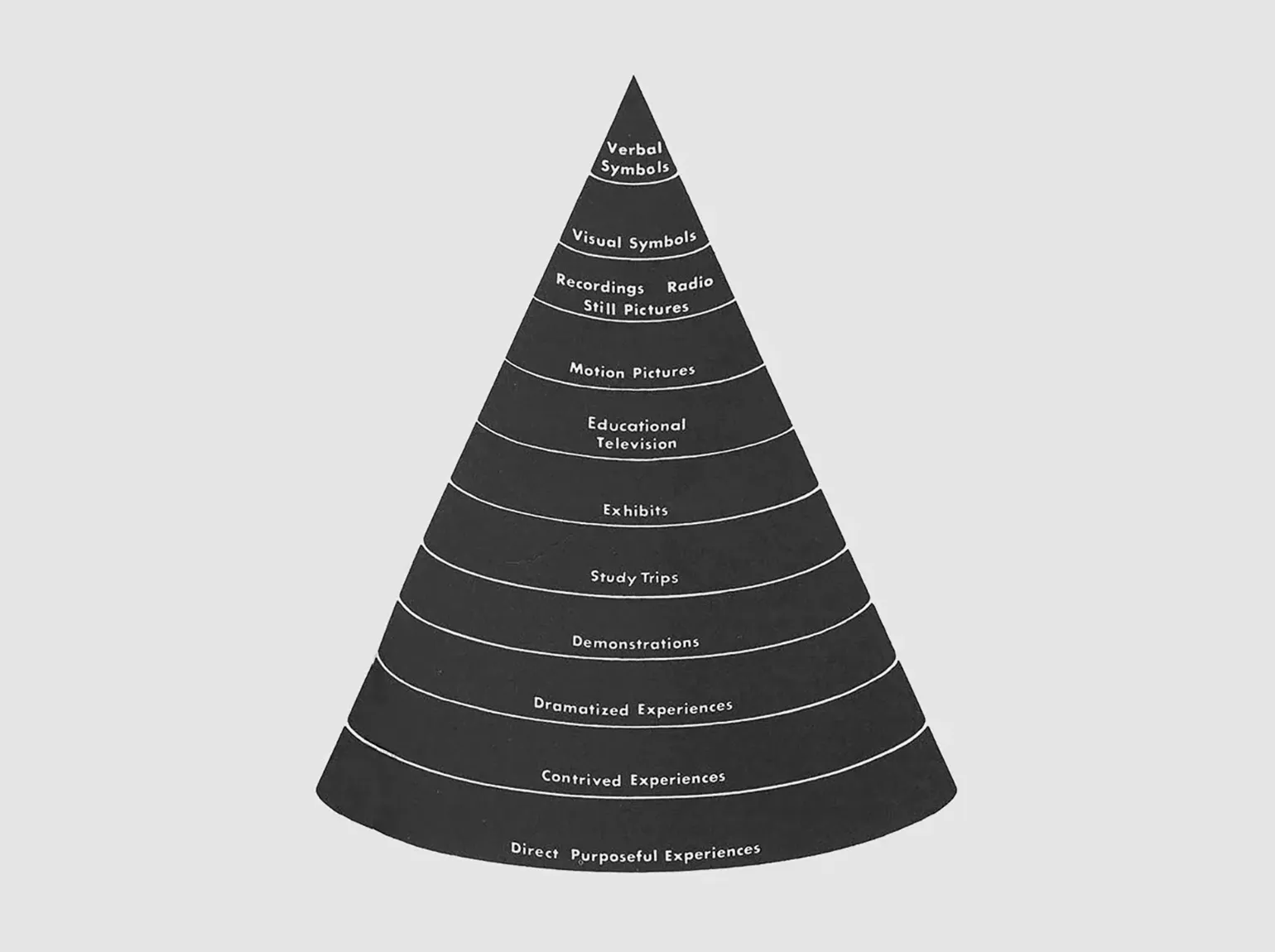

В середине XX века педагог Эдгар Дейл разработал концепцию «конуса опыта», впервые представленную в его книге «Аудиовизуальные методы обучения», опубликованной в 1954 году и обновлённой в 1960-х. Лесли Бриггс отмечал, что конус опыта является одним из самых эффективных инструментов для выбора формата обучения. Со временем этот метод стал известен как «пирамида Дейла», что привело к его неправильной интерпретации. Концепция Дейла остаётся актуальной для педагогов, стремящихся оптимизировать процесс обучения и выбрать наиболее подходящие методы для передачи знаний.

Автор задумывал эту схему как инструмент, который отображает образовательные форматы в порядке от абстрактных к конкретным. Однако из-за проблем с визуализацией и неверного цитирования она превратилась в пирамиду, в которой утверждается, что мы запоминаем лишь 10% информации от прочитанного и 90% от практического опыта. В данной статье представлен анализ причин, по которым это понимание является ошибочным.

В современном образовательном процессе наблюдается переход от свободного творчества к структурированной системе обучения. В начале мы определяем целевую аудиторию, изучаем, чему и с какой целью мы обучаем. Затем формулируем учебные цели, проверяем их достижимость и подбираем соответствующие инструменты для передачи знаний. После запуска обучения мы анализируем результаты в соответствии с установленными целями. Этот подход и представляет собой полный цикл педагогического дизайна, который позволяет оптимизировать процесс обучения и повысить его эффективность.

Как педдизайн связан с истоками онлайн-обучения

В 1970-х годах в образовательной сфере появилось новое поколение психологов, педагогов и специалистов по проектированию обучения. Одним из ключевых представителей этого поколения стал Дэвид Меррилл. Его исследования и разработки оказали значительное влияние на развитие педагогического дизайна и образовательных технологий. Меррилл сосредоточил внимание на создании эффективных обучающих программ, что способствовало улучшению учебного процесса и повышению качества образования. Его подходы до сих пор используются в современных образовательных практиках, подчеркивая важность интеграции психологии и педагогики в обучение.

Меррилл считается одним из основателей концепции обучения с использованием компьютеров, известной как computer-based training (CBT). В 1983 году он представил свою теорию отображения компонентов, которая позже была развита в новую теорию проектирования компонентов. Эта теория визуализирует процесс обучения в виде матрицы с двумя осями. Одна ось представляет различные типы учебного содержания, такие как факты, концепции, процедуры и принципы, а другая — учебные цели, включая запоминание, применение и выявление нового. В зависимости от изучаемого материала и желаемого результата, теория предлагает применять определенные учебные стратегии, что делает её важным инструментом для эффективного обучения и разработки учебных программ.

Теория отображения компонентов стала основой для разработки уроков в системе интерактивного кабельного телевидения TICCIT, которая является одним из первых EdTech-проектов в США, запущенным в 1970-х годах. Эта система позволяла компьютерам транслировать образовательные материалы непосредственно на телевизоры учащихся. Ученики могли управлять контентом с помощью кнопок домашних телефонов, что давало им возможность выбирать последовательность изучения, запрашивать подсказки, примеры и дополнительные упражнения. TICCIT продемонстрировала потенциал использования технологий в обучении, открыв новые горизонты для взаимодействия между учащимися и образовательным контентом.

В 1970–1980-х годах, помимо Меррила, многие специалисты в области обучения начали использовать компьютерные технологии. Хотя сегодня многие из тех разработок выглядят устаревшими, важно отметить, что их создание требовало значительных усилий и системного подхода. В то время не существовало современных систем дистанционного обучения и удобных инструментов для разработки курсов, которые мы знаем сегодня. Эти ранние эксперименты заложили основу для последующих инноваций в области образования и технологий, продвигая идею о том, как можно эффективно использовать компьютеры для обучения.

Обратите внимание на следующие рекомендации:

Для эффективного продвижения вашего контента в поисковых системах, важно создать качественный текст, который соответствует интересам вашей аудитории. Рассмотрите возможность использования ключевых слов, связанных с вашей темой, чтобы повысить видимость страницы. Также полезно добавлять ссылки на авторитетные источники и другие страницы вашего сайта для улучшения внутренней перелинковки. Не забывайте о структуре текста, использование подзаголовков и списков может значительно улучшить читаемость и восприятие информации.

Обязательно следите за актуальностью и свежестью вашего контента, обновляя его при необходимости. Это поможет удерживать интерес пользователей и повысит вероятность появления в верхних результатах поисковых систем.

Следите за тем, чтобы ваш текст был уникальным и информативным, отвечая на вопросы и потребности читателей. Это создаст доверие к вашему ресурсу и повысит его авторитет в глазах поисковых систем.

Читайте также:

Чаты без компьютера и образовательные технологии размером с пятиэтажный дом: как развивались первые решения в сфере EdTech

В начале эры цифрового обучения образовательные технологии (EdTech) выглядели совершенно иначе, чем сегодня. Первые решения не требовали мощных компьютеров и сложного программного обеспечения. Вместо этого общение происходило через текстовые чаты, которые можно было использовать на простых мобильных устройствах.

Образовательные платформы в те времена представляли собой базовые системы, которые обеспечивали доступ к учебным материалам и взаимодействие между учащимися и преподавателями. Появление EdTech решало множество проблем, связанных с доступом к качественному образованию.

Новые технологии способствовали созданию виртуальных классов, где обучение происходило с помощью текстовых сообщений и графических интерфейсов. Основное внимание уделялось простоте и доступности, что позволяло использовать платформы даже без мощных компьютеров.

Со временем EdTech-решения значительно эволюционировали, внедряя мультимедийные элементы, интерактивные задания и адаптивное обучение, что сделало процесс обучения более эффективным и увлекательным. Однако корни этих решений лежат в тех простых чатах и образовательных платформах, которые стали основой для современного цифрового образования.

В середине 1970-х годов сотрудники Университета штата Флорида разработали модель проектирования обучения, предназначенную для подготовки кадров всех видов вооружённых сил США. Эта модель охватывала полный процесс создания учебных материалов и мероприятий, начиная с анализа аудитории и заканчивая оценкой эффективности обучения. В 1980-х годах модель была доработана и получила название ADDIE. С тех пор она стала широко использоваться методистами и методологами по всему миру, благодаря своей универсальности и эффективности в образовательном процессе.

Модель ADDIE представляет собой логичную, последовательную и универсальную структуру, что делает её основным инструментом для педагогических дизайнеров на сегодняшний день. Несмотря на критику и появление новых подходов к проектированию образовательных программ, ADDIE продолжает сохранять свою актуальность. Эта модель эффективно помогает в разработке учебных курсов и материалов, обеспечивая системный подход к обучению и улучшению образовательного процесса.

Что привнесли в педдизайн научные открытия о работе мозга и внедрение технологий

Идеи учёного нередко начинают восприниматься широкой аудиторией только после его смерти. Это произошло и с работами швейцарского психолога Жана Пиаже, который ушёл из жизни в 1980-х годах. В следующем десятилетии концепции конструктивизма завоевали популярность среди педагогических дизайнеров, и Пиаже считается одним из его основоположников. Его теория когнитивного развития тесно связана с работами Льва Выготского, а в её основе лежит ключевой принцип: знание не передаётся, а создаётся. Этот подход подчеркивает важность активного участия обучающегося в процессе познания, что делает идеи Пиаже актуальными и в современном образовательном контексте.

Человек не может усвоить знания только через пассивное восприятие информации. Для эффективного обучения необходимо активное участие ученика в процессе. Это включает в себя задавание вопросов и поиск ответов, осмысление нового опыта и взаимодействие с окружающими. Активное вовлечение способствует глубинному пониманию материала и формированию устойчивых знаний.

В 2000-х годах идеи конструктивизма начали обогащаться данными из нейробиологии и когнитивных наук. Педагогические дизайнеры, основываясь на новых исследованиях о функционировании человеческого мозга, все больше ориентировались на практическое применение знаний. Это привело к созданию обучающих программ, которые акцентируют внимание на реальных контекстах и задачах, способствуя более глубокому усвоению материала и развитию критического мышления у обучающихся. В результате, обучение стало более целенаправленным и адаптированным к потребностям студентов, что положительно сказалось на эффективности образовательного процесса.

Исследуйте дополнительные материалы:

Когнитивные теории обучения: 4 ключевых подхода для педагогов

Когнитивные теории играют важную роль в образовательном процессе, помогая понять, как учащиеся воспринимают, обрабатывают и запоминают информацию. Для педагогов, стремящихся улучшить свои методики преподавания, важно учитывать эти теории. Рассмотрим четыре основных когнитивных подхода, которые могут быть полезны в обучении.

Первая теория фокусируется на активном участии учащихся в процессе обучения. Участие помогает развивать критическое мышление и способствует глубокому пониманию материала. Вторая теория подчеркивает важность предварительного знания и контекста. Если учащиеся обладают базовыми знаниями, им легче усваивать новую информацию.

Третья когнитивная теория акцентирует внимание на значении метапознания. Учащиеся, осознающие свои стратегии обучения, могут более эффективно управлять своим процессом усвоения материала. Четвертая теория связана с концепцией саморегуляции, которая позволяет учащимся устанавливать цели, планировать и оценивать свои достижения.

Используя эти когнитивные теории в своей практике, педагоги могут значительно повысить качество обучения и помочь учащимся достигнуть больших успехов.

Дэвид Меррилл в 2002 году объединил существующие теории и модели обучения, сформулировав «первые принципы обучения», которые сосредоточены на решении конкретных проблем. Эти принципы акцентируют внимание на важности контекста и практического применения знаний в процессе обучения. Меррилл подчеркивает, что успешное обучение должно опираться на реальные задачи, что позволяет учащимся лучше усваивать информацию и развивать необходимые навыки. Таким образом, его подход ориентирован на создание эффективных образовательных программ, которые способствуют глубокому пониманию темы и ее применению в жизни.

- Активация — важно вовлечь учащихся в процесс обучения, задействуя их предварительные знания и опыт.

- Демонстрация — нужно наглядно показать ученикам, что именно они изучают, как именно это знание решает заявленную проблему (это касается как информации, так и практических действий).

- Применение — учащиеся должны применять изученное на практике.

- Интеграция — обучение эффективно, когда учащиеся анализируют и обсуждают изученное, рефлексируют о нём, используют в реальных обстоятельствах, а не только в учебном контексте.

Меррилл разработал четыре уровня учебных целей, которые охватывают весь процесс обучения. На первом уровне происходит усвоение теоретического материала, который служит основой для дальнейшего изучения. На втором уровне учащиеся начинают применять полученные знания в контролируемых условиях. Третий уровень предполагает более глубокое применение изученного, где студенты решают задачи с увеличенной сложностью. Наконец, на четвёртом уровне учащиеся используют свои знания для решения реальных задач, что способствует формированию практических навыков и компетенций. Эти уровни позволяют структурировать процесс обучения и эффективно развивать умения учащихся.

В начале XXI века принципы обучения взрослых, разработанные Малкольмом Ноулзом в 1973 году в его книге «Взрослый ученик» (The Adult Learner), приобрели широкую известность и научное обоснование. Ноулз стал первым, кто ввел в практику термин «андрагогика», что обозначает науку об обучении взрослых. Он выделил ключевые особенности взрослых учащихся, отличающие их от детей. Взрослые обучающиеся стремятся понимать ценность получаемых знаний, проявлять самостоятельность и индивидуальность, а также применять изученное для решения актуальных жизненных проблем. Эти характеристики подчеркивают важность адаптации образовательных программ к потребностям взрослых, что делает процесс обучения более эффективным и целенаправленным.

Чтение является важным аспектом нашей жизни, который помогает нам развиваться и получать новые знания. Оно способствует расширению кругозора, улучшает словарный запас и развивает критическое мышление. Чтение книг, статей и других материалов позволяет углубить понимание различных тем и повысить уровень образованности. В современном мире доступ к информации стал проще благодаря интернету, что открывает новые возможности для изучения. Регулярное чтение не только обогащает внутренний мир, но и помогает лучше понимать окружающий нас мир. Улучшайте свои навыки, выбирая качественные источники информации, и делитесь полученными знаниями с другими.

Когнитивная психология — это область психологии, которая исследует процессы восприятия, мышления, памяти и обучения. Важность когнитивной психологии для сферы образования невозможно переоценить. Она помогает понять, как студенты воспринимают информацию, как формируются их навыки и как их можно оптимизировать для достижения наилучших результатов в обучении.

Изучая когнитивные процессы, педагоги могут разрабатывать более эффективные методы преподавания, учитывающие индивидуальные особенности учащихся. Это позволяет создавать условия для активного вовлечения студентов в учебный процесс, улучшения их способности к запоминанию и критическому мышлению.

Применение принципов когнитивной психологии в образовательной практике способствует более глубокому усвоению материала и развитию творческих способностей. В результате студенты становятся более самостоятельными и мотивированными к обучению, что положительно сказывается на их академической успеваемости и личностном развитии.

Таким образом, когнитивная психология является ключевым инструментом для улучшения образовательных процессов и подготовки будущих специалистов, способных адаптироваться к быстро меняющимся требованиям современного мира.

Когнитивные науки стали одним из ключевых направлений педагогического дизайна с начала 2000-х годов. Важным аспектом этого процесса является интеграция информационных технологий в образовательный процесс. Это сочетание помогает создавать более эффективные и адаптивные методы обучения, которые учитывают особенности восприятия и усвоения информации учащимися.

Исследования Ричарда Майера играют ключевую роль в понимании влияния мультимедиа на образовательный процесс. В 2001 году он опубликовал книгу «Мультимедийное обучение» (Multimedia Learning), которая стала первой обширной и систематизированной работой по этой теме. Его исследования подчеркивают, как мультимедийные материалы могут повысить эффективность обучения, улучшая понимание и усвоение информации. Книга Майера стала основополагающим трудом для педагогов и разработчиков учебных программ, стремящихся интегрировать мультимедийные технологии в образовательный процесс.

Автор представляет теорию, которая объясняет, как эффективно комбинировать различные мультимедийные форматы в обучении, такие как текст, устная речь и изображения. Это сочетание помогает улучшить восприятие и понимание учебного материала, не перегружая учащегося и не отвлекая его от основного содержания. В 2020 году было опубликовано третье издание книги, в которое включены результаты современных исследований, что делает его актуальным и полезным для педагогов и студентов.

В соавторстве с коллегой Рут Кларк Майер выпустил пособие «E-learning и наука об обучении» (E-Learning and the Science of Instruction). В этом издании, основанном на обширной доказательной базе, формулируются принципы мультимедийного обучения, которые остаются актуальными и сегодня. Пособие предоставляет ценные рекомендации для разработчиков электронных курсов и педагогов, стремящихся улучшить качество обучения с использованием мультимедийных технологий. Принципы, изложенные в книге, помогают создавать эффективные образовательные материалы, способствующие лучшему усвоению информации и повышению вовлеченности обучающихся.

Читайте также:

Теория мультимедийного обучения Ричарда Майера объясняет, как люди усваивают информацию через сочетание текстов, изображений и звуковых элементов. Она основывается на принципе, что сочетание различных форм представления информации может значительно улучшить понимание и запоминание материала. Эта теория активно применяется в образовательных технологиях, включая онлайн-курсы, мультимедийные презентации и интерактивные приложения. Использование мультимедиа в обучении позволяет создавать более привлекательные и эффективные образовательные ресурсы, что способствует повышению мотивации учащихся и улучшению их учебных результатов. Применение теории Майера помогает разработчикам образовательного контента создавать структурированные и логически последовательные материалы, что в свою очередь облегчает процесс обучения и делает его более доступным для различных категорий обучающихся.

Педагогический дизайн в наше время

Современный педагогический дизайн часто сводится к фразе: «Всё новое — это хорошо забытое старое». Нередко можно встретить так называемые новые идеи и подходы, которые на самом деле являются лишь повторением концепций, разработанных ранее. Это может происходить из-за недостатка комплексного обучения в области педагогического дизайна, которое учитывало бы не только современные тенденции, но и исторические основы. Понимание и использование исторического контекста в педагогическом дизайне могут значительно обогатить современное образование и помочь в разработке эффективных образовательных решений.

Человек не меняется так быстро и существенно, как может показаться на первый взгляд. Ян Амос Коменский уже 400 лет назад выделил ключевые аспекты обучения: практическое применение, связь с реальной жизнью и внимание к индивидуальным особенностям обучающихся. 1970-е годы можно назвать «золотым» десятилетием педагогического дизайна, поскольку в этот период были разработаны многие принципы, модели и подходы, которые актуальны и в 2025 году. Основная логика этих методов проста: для эффективного обучения необходимо понимать, кого мы обучаем, чему и с какой целью. Затем следует подобрать соответствующие инструменты. Важно, чтобы обучающийся активно участвовал в процессе, поскольку обучение — это не просто передача знаний, а активный процесс самопознания и саморазвития.

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее