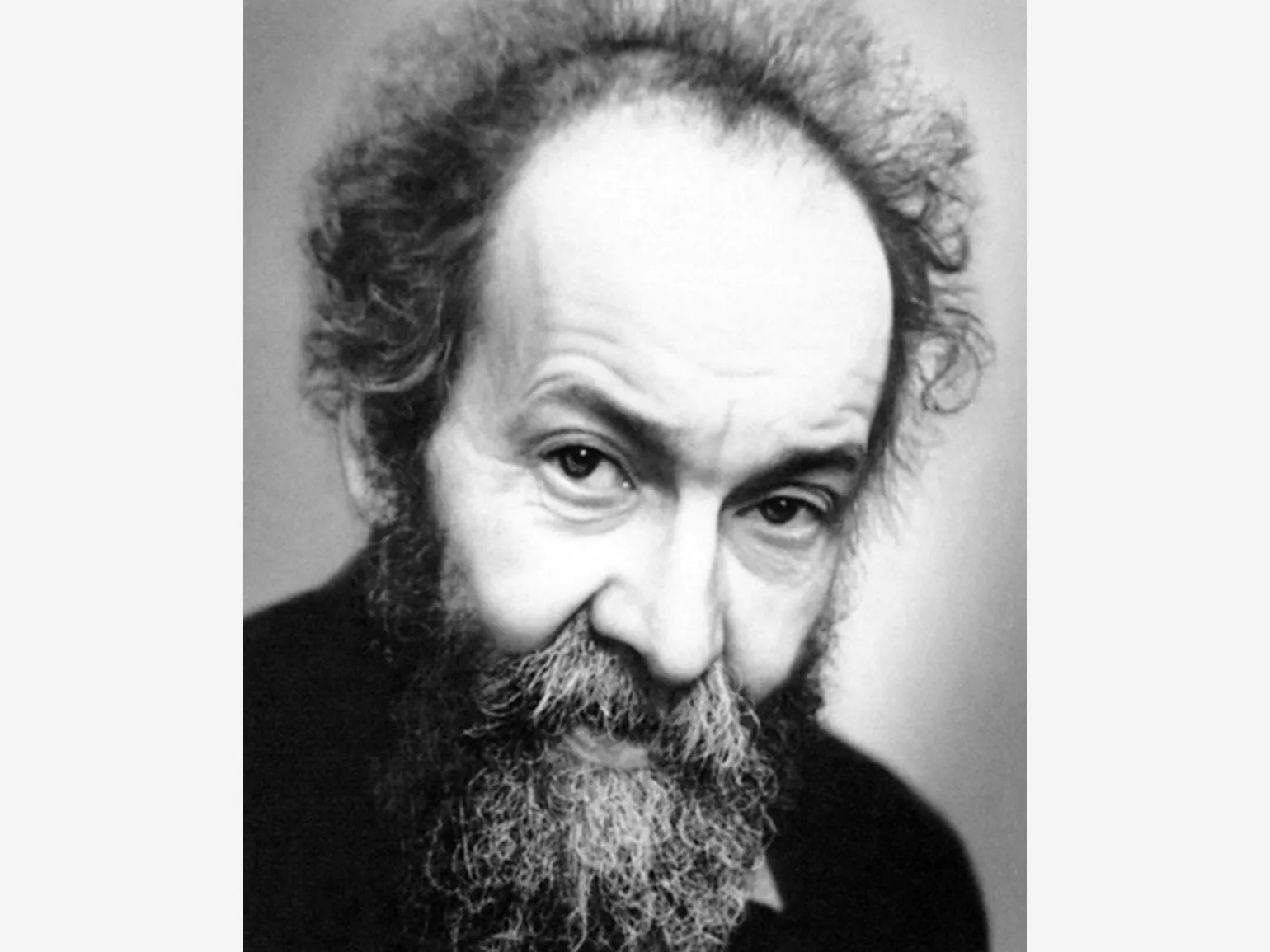

Андрей Ершов: Первый советский программист и его языки Альфа и Бета

Он не стал физиком из-за советских запретов. Зато придумал новую науку и предопределил развитие информационных технологий на много лет вперёд.

Содержание:

- От физики к IT: Путь Андрея Ершова

- Путь к первому успеху в программировании

- Мировая известность: путь к триумфу

- Инновации в советском программировании: Альфа и Бета

- От концепции Лексикона к АИСТам: Вклад Ершова в информатику

- Андрей Петрович Ершов: Вклад в образование и конференции

- Творчество как источник вдохновения

Курс по Python: 4 проекта для новичков и опытных кодеров

Узнать большеОт физики к IT: Путь Андрея Ершова

Андрей Ершов является одним из первых дипломированных программистов в Советском Союзе. Его профессиональная карьера началась в эпоху, когда программирование находилось на начальных этапах своего развития. Ершов сыграл ключевую роль в становлении этой области, внося значительный вклад в популяризацию и развитие компьютерных технологий в стране.

Поступление в университет стало для Ершова важным этапом, и он успешно справился с этим вызовом, преодолев сложные вступительные испытания. С легкостью он прошел три тура экзаменов, продемонстрировав свои исключительные способности и подготовленность.

На первом курсе возник неожиданный момент: в анкете оказалось указано, что он провёл детство в Рубежном, городе, который был оккупирован нацистами. Это обстоятельство стало преградой на пути к изучению физики, которая в СССР считалась наукой государственной важности.

Ершов в поисках новых возможностей перевёлся на кафедру программирования, которая находилась на стадии формирования. В то время студенты в основном занимались техническим обслуживанием вычислительных машин, и о настоящем программировании не могло быть и речи.

Ситуация кардинально изменилась с приходом профессора Алексея Ляпунова на кафедру, который представил инновационный курс «Принципы программирования». Этот курс стал настоящей революцией в образовательной сфере, так как до этого момента информация о работе советских ЭВМ оставалась засекреченной. Ляпунов не только открыл доступ к знаниям о программировании, но и показал студентам, как использовать эти знания на практике. Его курс стал основой для формирования нового поколения специалистов в области информационных технологий, способных эффективно работать с компьютерными системами и развивать их.

Ляпунов получил уникальную возможность протестировать первую европейскую электронную вычислительную машину — МЭСМ в Киеве. Этот опыт стал основой для формирования ключевых идей и принципов функционирования вычислительных машин. Он заложил основы операторного метода, который впоследствии стал фундаментом для развития символических языков программирования и теории трансляторов. Вклад Ляпунова в компьютерные науки оказал значительное влияние на развитие вычислительной техники и программирования.

Профессор обратил внимание на выдающиеся способности Ершова и взял его под своё крыло в качестве наставника. Это mentorship вдохновило молодого учёного на новые достижения в его карьере и научной деятельности. Под руководством профессора Ершов смог развить свои навыки и внести значительный вклад в свою область исследования.

Андрей параллельно с учёбой активно изучал английский язык, осознавая его важность как международного средства общения в сфере науки и техники. Этот язык стал ключевым для обмена знаниями и технологиями, что делает его знание необходимым для успешной карьеры в современных условиях.

В 1950-х годах в Советском Союзе профессия «программист» только начинала развиваться, и Ершов сыграл важную роль в этом процессе. После успешного завершения университета и аспирантуры он занял позицию старшего инженера в лаборатории программирования, а затем стал заведующим отделом теоретического программирования в Вычислительном центре Академии наук СССР. Ершов внес значительный вклад в становление программирования в стране, что сделало его одним из ключевых фигур в истории отечественной информатики.

Таким образом, началась его выдающаяся научная карьера, оказавшая значительное влияние на развитие программирования в стране. Его исследования и разработки способствовали формированию новых подходов и стандартов в области программирования, что привело к улучшению качества программного обеспечения и увеличению его доступности. В результате его работы была заложена основа для дальнейших инноваций в этой сфере, что сделало его ключевой фигурой в истории отечественного программирования.

Путь к первому успеху в программировании

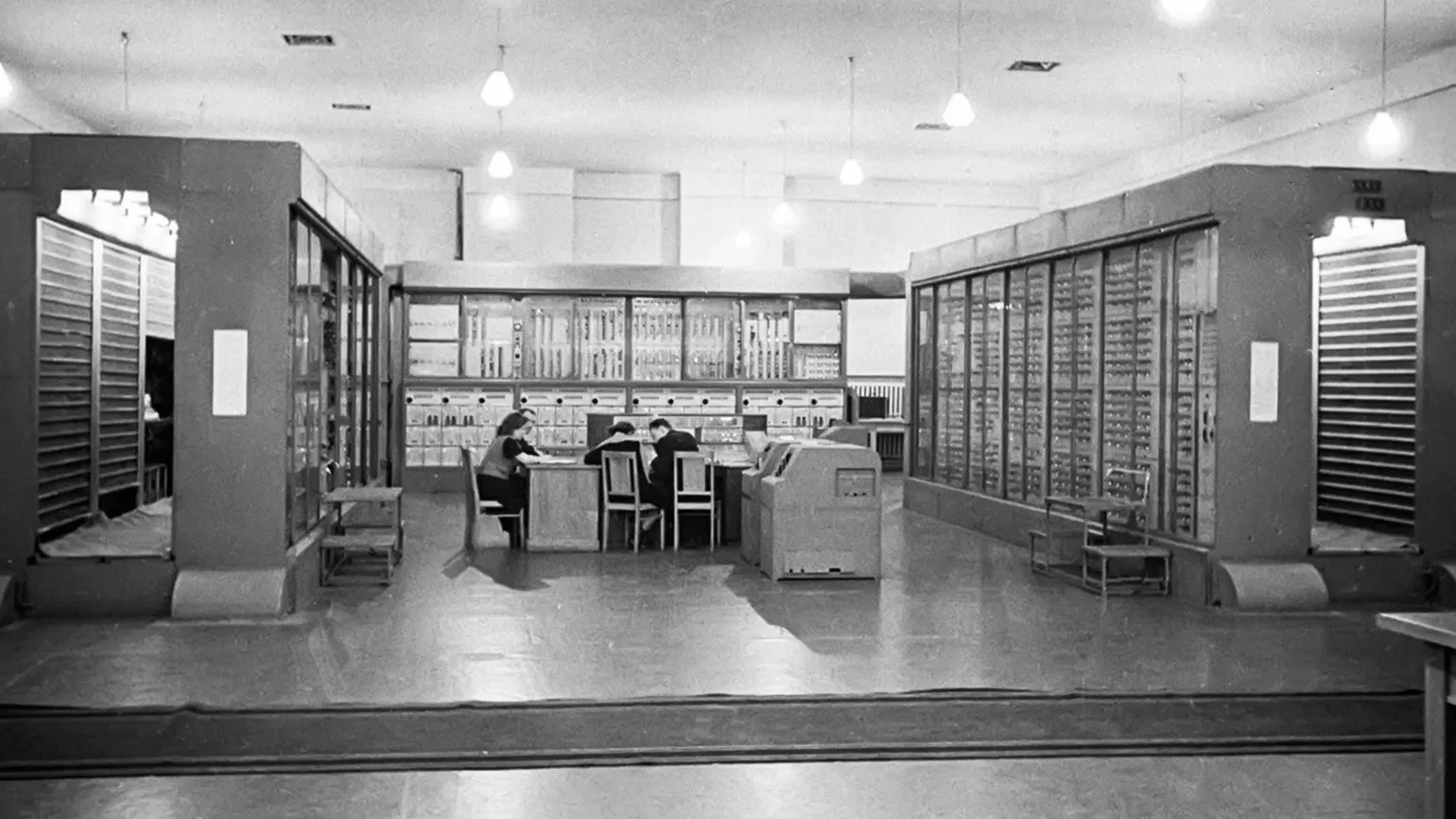

В период своей аспирантуры Андрей Ершов внес значительный вклад в развитие программирования, начав разработку программирующей программы для Большой электронной счётной машины (БЭСМ) и ЭВМ «Стрела». Эти вычислительные машины, хотя и были современными для своего времени, представляли собой громоздкие ламповые устройства, которые нуждались в постоянной технической поддержке. Ершов сосредоточил свои усилия на улучшении функциональности и удобства программирования, что способствовало более эффективному использованию этих сложных систем.

Несмотря на существующие ограничения, такие как недостаточная вычислительная мощность для атомной промышленности и оборонной отрасли, в этот период возникла острая необходимость в автоматизации программирования. Ершов возглавил проект, предложив инновационные подходы и методы, которые впоследствии стали основополагающими в теории компиляции. Эти разработки не только улучшили процессы программирования, но и заложили основы для дальнейших исследований в области автоматизации, что сыграло ключевую роль в развитии вычислительных технологий.

- Интеграция схемы и спецификаций операторов в ПП для БЭСМ в одном документе с добавлением оператора цикла;

- Внедрение табличного метода для синтаксического анализа в ПП для «Стрелы-3»;

- Оптимизация программирования арифметических выражений с использованием новых экономичных методов расстановки.

Монография «Программирующая программа для электронной вычислительной машины БЭСМ» представляет собой одно из первых в мире исследований, посвященных автоматизации программирования. Эта работа оказала значительное влияние на развитие компьютерных наук и вдохновила многих ученых, включая Дональда Кнута, с которым автор, Ершов, впоследствии стал близким другом. Книга не только заложила основы для дальнейших исследований в области программирования, но и способствовала распространению знаний о вычислительных машинах, что стало важным этапом в эволюции информационных технологий.

Когда книга Андрея «Программирование для БЭСМ» только вышла, студенты убедили преподавателя русского языка включить её в курс как один из двух сборников для изучения научной лексики. Это событие запомнилось Кнуту, известному информатику и автору множества научных трудов, который делится своим воспоминанием о важности этой книги в образовательном процессе. Книга не только обогатила знания студентов, но и стала значимым вкладом в изучение программирования и компьютерных наук в России.

Первый тираж книги, состоящий из 4000 экземпляров, был полностью распродан всего за месяц, что подтверждает высокий интерес к данному произведению. Ершов, комментируя этот успех, отреагировал сдержанно: «ПП в магазинах нет! Автору слышать приятно». Этот факт подчеркивает значимость книги и её востребованность среди читателей.

Мировая известность: путь к триумфу

Советские программисты встретили множество трудностей на пути к международному признанию. Их разработки, способные произвести революцию в области технологий, оставались незамеченными из-за строгой секретности. Тем не менее, интерес к советским достижениям в сфере программирования и технологий был огромен, особенно на фоне значительных успехов СССР в космических исследованиях. Эти достижения привлекали внимание как внутри страны, так и за её пределами, что подчеркивало уникальный вклад советских специалистов в мировую науку и технологии.

Ксения Татарченко, социолог и автор книги «Cold War Origins of the International Federation», подчеркивает, что на Западе возникли опасения по поводу возможности СССР занять лидирующие позиции в сфере вычислительной техники. Этот страх стал катализатором для усиленного интереса к советским технологическим достижениям и инновациям. В условиях холодной войны наблюдение за развитием советской науки и технологий стало важным элементом конкурентной стратегии Запада.

С 1959 года Ершов, видная фигура в советском программировании, начал свою работу в качестве учёного секретаря комиссии по международным связям ВЦ АН СССР. Эта должность предоставила ему уникальную возможность взаимодействовать с зарубежными специалистами, обмениваться знаниями и опытом, что сыграло важную роль в развитии технологий в стране. Ершов активно способствовал интеграции советских исследований в международное научное сообщество, что положительно сказалось на прогрессе в области программирования и вычислительной техники.

В ходе международного сотрудничества Ершов познакомился с профессором Перлисом из Технологического университета Карнеги. Этот контакт стал ключевым моментом в его карьере, так как профессор познакомил его с языком программирования Algol. Знание Algol значительно обогатило его исследования и открыло новые перспективы в области компьютерных наук.

Ершов принял участие в международном симпозиуме «Механизация процессов мышления», который прошел в Великобритании. Этот форум стал первым в своем роде, сосредоточенным на теме искусственного интеллекта, и обозначил важный этап в его профессиональной карьере. Участие в симпозиуме способствовало укреплению сотрудничества между российскими и западными учеными в области AI, что подчеркивает значимость межкультурного обмена знаний и опыта в данной сфере.

Ершов стал одним из немногих мостов между советскими программистами и мировым сообществом, за что его высоко оценивали как в СССР, так и за пределами страны. Он получал приглашения для проведения лекций и имел доступ к западной литературе по программированию, которая была недоступна в Советском Союзе. Его работа способствовала обмену знаний и идей, что положительно сказалось на развитии отечественной информатики. Благодаря Ершову, советские специалисты смогли лучше интегрироваться в международное сообщество программистов, что способствовало развитию технологий и инноваций в стране.

Инновации в советском программировании: Альфа и Бета

В 1957 году Андрей Ершов, выдающийся учёный, возглавил отдел теории алгоритмов и программирования в Институте математики, который находится в новосибирском Академгородке. Этот этап стал ключевым в его научной карьере и жизни, определив направление его исследований и вклад в развитие информатики и программирования в России. Ершов сыграл важную роль в становлении алгоритмической науки и оказал значительное влияние на формирование отечественной школы программирования.

В Новосибирске разработчик Ершов запустил проект по созданию языка программирования Альфа, вдохновленного языком Algol 60. Язык Альфа предлагает новые возможности для работы с многомерными значениями, что позволяет реализовывать сложные операции, включая конструирование. Эта инновация в программировании открывает перспективы для разработчиков, стремящихся к более эффективному решению задач в области вычислений и обработки данных. Альфа может стать полезным инструментом для реализации сложных алгоритмов и моделей, что делает его важным шагом в развитии языков программирования.

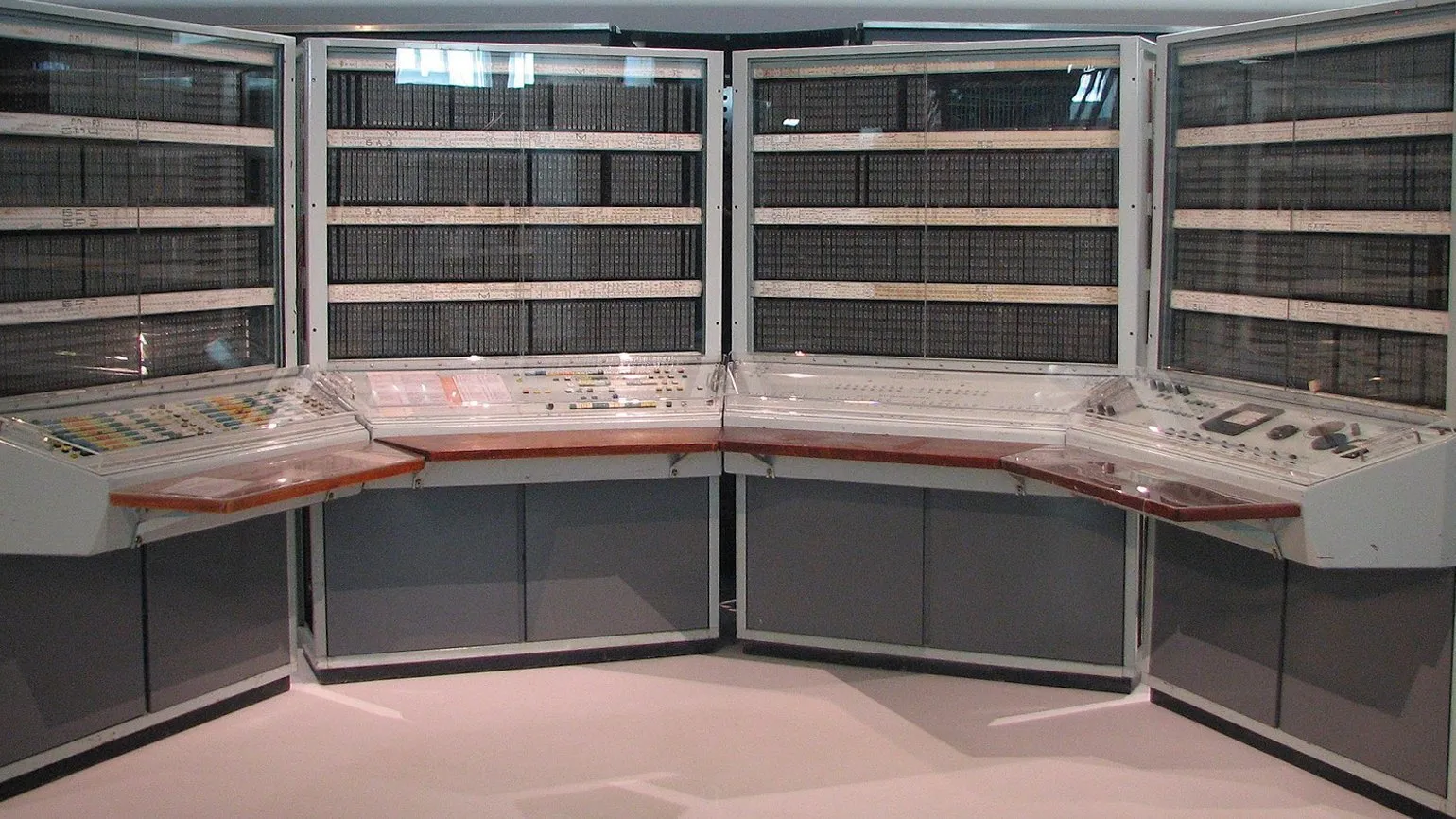

Для работы с языком Альфа требовался транслятор, обеспечивающий запуск программ на вычислительной машине М-20, которая с 1959 года стала основным инструментом вычислений в СССР. Создание данного транслятора освещено в трилогии Ершова, состоящей из трех частей: «Рождение α-транслятора», «Детство α-транслятора» и «Отрочество α-транслятора». Эти книги предлагают подробное описание процесса разработки транслятора, включая технические задачи и способы их решения, что делает их важным источником информации для исследователей и специалистов в области компьютерных наук.

Альфа-транслятор является первым в мире оптимизирующим транслятором для языков семейства Algol. Он внедрил передовые алгоритмы, включая многопроходную систему трансляции и методы оптимизации, которые значительно увеличили эффективность использования памяти. Эти инновации позволяют разработчикам создавать более производительные и ресурсоемкие приложения, что делает Альфа-транслятор важным инструментом в области компиляции и оптимизации кода.

Успех системы Альфа вдохновил Ершова на разработку Альфа-6, улучшенной версии с компактной схемой трансляции. Внутренний язык Альфа-6 лег в основу алгоритмов оптимизации и преобразований, что значительно повысило эффективность работы системы.

Андрей Петрович продолжил развивать свои идеи, что стало основой для создания нового поколения алгоритмических языков, известного как Бета. Эти языки предлагают новые возможности для программирования и обеспечивают более высокую эффективность разработки. Бета стал важным шагом в эволюции алгоритмических языков, открыв новые горизонты для программистов и исследователей в области компьютерных наук.

В языке Бета были внедрены концепции, заимствованные из известных языков программирования, таких как Pascal, C, Ada и Modula-2. Ключевой особенностью Беты является наличие «внутреннего языка», который обеспечивает совместимость с различными языковыми процессорами, включая трансляторы и анализаторы. Это делает Бету универсальным инструментом для разработки программного обеспечения, упрощая процесс создания и анализа кода.

Процесс формирования внутреннего языка Беты напоминал взаимодействие людей, говорящих на различных языках. Этот процесс развивался поэтапно, начиная с простых жестов и звуков, которые со временем трансформировались в более сложные структуры. Каждый этап включал в себя адаптацию, обучение и обмен информацией, что способствовало созданию уникального языка, отражающего потребности и особенности Беты. Важно отметить, что этот процесс был не только результатом эволюции, но и активного взаимодействия с окружающей средой, что сделало его динамичным и многогранным.

- Сначала происходил поиск общих понятий и конструкций для всех языков, что позволяло определить единый семантический базис.

- Затем этот базис оптимизировался и преобразовывался, в результате чего генерировался объектный код для различных ЭВМ.

Внутренний язык Беты продемонстрировал свою эффективность для алгоритмов потокового анализа и оптимизирующих компиляторов. Машиноориентированный подход обеспечил высокую гибкость в генерации кода, адаптируясь к различным архитектурам, включая БЭСМ-6 и СМ ЭВМ. Это позволило значительно улучшить производительность программ и упростить процесс разработки, что делает внутренний язык Беты важным инструментом в области программирования и оптимизации кода.

От концепции Лексикона к АИСТам: Вклад Ершова в информатику

Андрей Петрович Ершов, выдающийся ученый в области информатики, предложил инновационную концепцию, которая имеет потенциал стать основой для нового языка программирования. В процессе анализа существующих систем, таких как Альфа и Бета, он задумался над созданием универсальной среды для разработки и обоснования программного обеспечения. Его идеи могут значительно улучшить процесс программирования, делая его более доступным и эффективным для разработчиков.

Идея создания Лексикона программирования заключается в разработке единой лингвистической системы. Эта система предоставляет возможность выражать все основные конструкции, необходимые для формулирования задач и синтеза программного обеспечения. Лексикон программирования облегчает процесс коммуникации между разработчиками, позволяя более точно и понятно описывать алгоритмы и процессы.

Ершов описывал Лексикон как «лингвистическую систему с фразовой структурой, которая включает формальную нотацию для выражения всех общепринятых конструкций». Эта система предназначена для упрощения взаимодействия между людьми и машинами, позволяя разработчикам сосредоточиться на решении задач, а не на написании кода. Лексикон служит важным инструментом в области программирования, обеспечивая эффективность и продуктивность в разработке программного обеспечения.

Ключевым преимуществом Лексикона является отсутствие необходимости трансляции в машинный код, что отличает его от традиционных языков программирования. Эта система позволяет выразить любую программу, что обеспечивает её открытость и доступность для других разработчиков. Благодаря этому Лексикон становится универсальным инструментом для создания программного обеспечения, упрощая процесс разработки и повышая совместимость между проектами.

Идея Лексикона, несмотря на то что осталась на стадии концепции, оказала значительное влияние на дальнейшие исследования в области программирования и системного анализа. Она задала направление для многих ученых и разработчиков, вдохновляя их на создание новых методов и подходов в этих областях на протяжении десятилетий. Эта концепция стала основой для множества инновационных проектов и исследований, что подчеркивает её важность в истории развития технологий.

Андрей Петрович акцентировал внимание на важной роли программистов в современном обществе, обозначая их как «жрецов-посредников между машинами и человечеством». Это подчеркивает значимость их труда в создании и поддержке технологий, которые становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Программисты не только разрабатывают программное обеспечение, но и формируют будущее, обеспечивая взаимодействие между людьми и машинами.

Вклад Ершова в разработку автоматических информационных станций (АИСТов) имеет огромное значение для развития вычислительной техники. Эти распределительные системы обеспечивали возможность параллельного выполнения нескольких процессов компьютерами, что существенно увеличивало их производительность и эффективность. АИСТы стали важным шагом вперед в оптимизации работы вычислительных систем и позволили реализовать более сложные вычислительные задачи.

В процессе разработки систем АИСТ Ершов внедрил результаты своих исследований в архитектуре вычислительных комплексов, программном обеспечении и моделировании. Он создал первую в стране систему разделения времени под названием АИСТ-0 и успешно продемонстрировал её на комплексе, состоящем из нескольких ЭВМ. Эта система стала важным шагом в развитии многозадачных вычислений и оказала значительное влияние на дальнейшие исследования в области вычислительной техники и программирования.

Идеи, реализованные в АИСТах, остаются актуальными и сегодня. Они охватывают различные аспекты, включая инновационные технологии, оптимизацию процессов и улучшение взаимодействия с пользователями. Эти концепции продолжают вдохновлять новые разработки и способствуют развитию эффективных решений в современных условиях. Внедрение таких идей позволяет адаптироваться к изменениям и сохранять конкурентоспособность.

- разделение функций управления и обработки данных в процессорах комплекса;

- иерархичность проектирования программного обеспечения;

- выделение ядра операционной системы;

- интеграцию различных режимов взаимодействия и обработки информации.

Разработка АИСТов была приостановлена, так как зарубежные системы продемонстрировали большую эффективность. Тем не менее, вклад Ершова в информатику остаётся значительным и продолжает вдохновлять новые поколения исследователей. Его работы стали основой для дальнейших достижений в области искусственного интеллекта и алгоритмизации, что подчеркивает важность его вклада в современную науку.

Андрей Петрович Ершов: Вклад в образование и конференции

С начала 1970-х годов Андрей Петрович Ершов активно развивает образовательные инициативы в области информатики, создавая неформальную группу научных сотрудников. Эта команда разработала учебные программы для вузов и школ, заложив основы современного преподавания информатики. Ершов также является автором термина «информатика», который впоследствии стал широко признанным в научной и образовательной среде. Таким образом, его вклад в развитие информатики и образовательных стандартов невозможно переоценить.

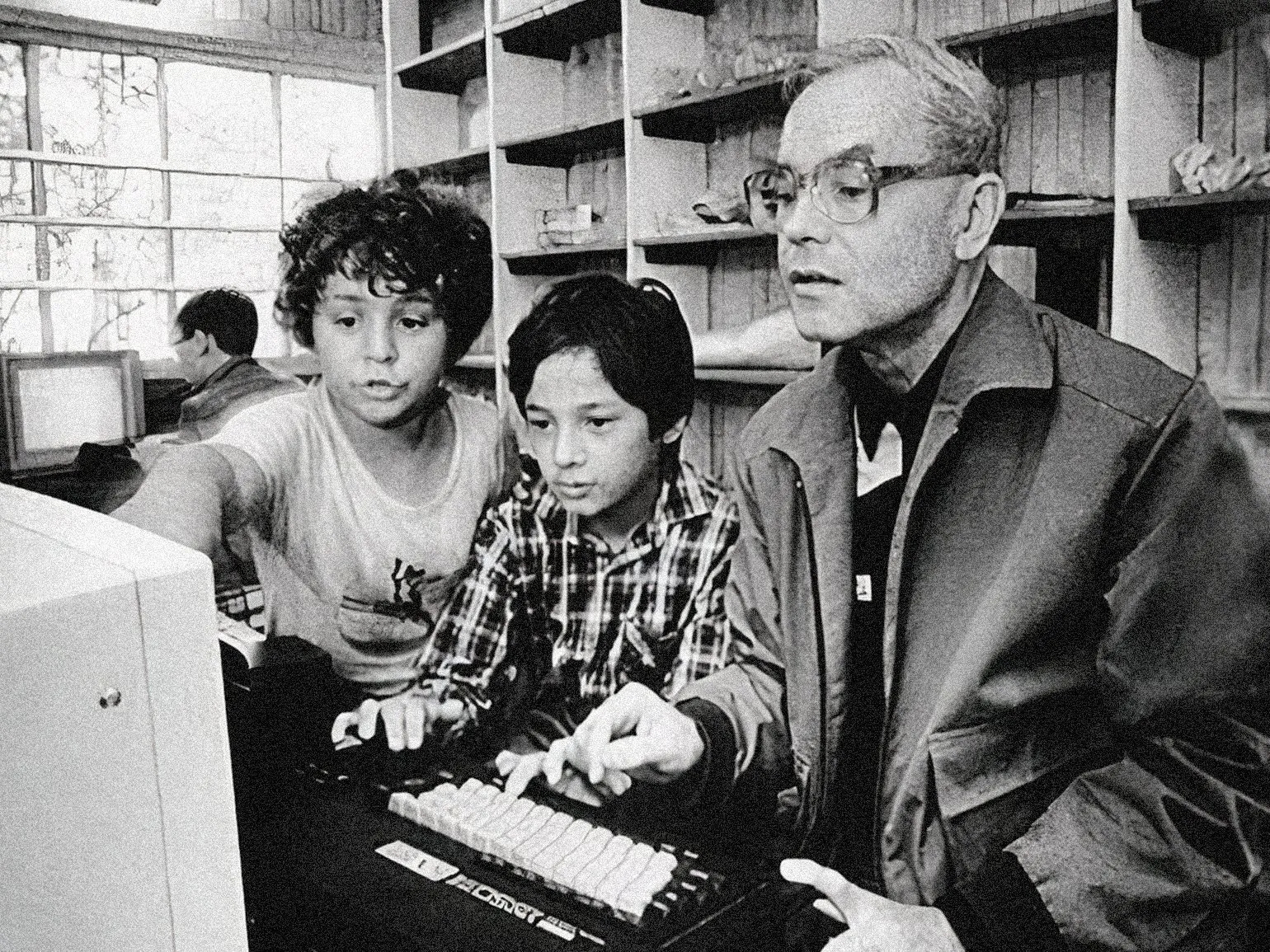

Параллельно с преподаванием Ершов активно участвовал в научных конференциях как на советском, так и на международном уровнях. В 1981 году он представил доклад «Программирование — вторая грамотность» на совместной конференции Международной федерации по обработке информации (IFIP) и ЮНЕСКО, посвященной применению ЭВМ в образовательных процессах. Этот лозунг быстро завоевал популярность и вскоре появился на советских плакатах, подчеркивая важность программирования как ключевого навыка в современном мире. Ершов стал одним из первых, кто акцентировал внимание на необходимости интеграции информационных технологий в образовательные программы, что оказало значительное влияние на развитие компьютерной грамотности в России.

В Новосибирске вскоре начнется эксперимент по преподаванию программирования в вузах, который послужит основой для интеграции информатики в школьные образовательные программы. В рамках этого проекта ученые разработали компьютер «Агат», обучающую систему «Школьница» и язык программирования Рапира. Эти инновации направлены на повышение качества образования и подготовку учащихся к современным требованиям цифрового мира. Внедрение программирования в школьную программу поможет развить логическое мышление и навыки решения задач у молодых людей, что является важным аспектом их будущей профессиональной деятельности.

В 1985 году Ершов и его команда выпустили первый учебник для школьников под названием «Основы информатики и вычислительной техники». В этом учебном пособии для описания алгоритмов применялся Русский алгоритмический язык, который получил неофициальное название «Ершол» благодаря своей схожести с языком Алгол. Этот учебник стал важным этапом в преподавании информатики и вычислительной техники в российских школах, способствуя развитию интереса к программированию и алгоритмическому мышлению у учащихся.

Ершов активно участвовал в шести конгрессах Международной федерации по информационным процессам (IFIP), где выступал как докладчик и организатор. В 1987 году его избрали председателем Научного совета Академии наук СССР по вопросам кибернетики. Он также внес значительный вклад в создание журнала «Микропроцессорные средства и системы», который стал важной платформой для публикации исследований в области микропроцессорной технологии и систем. Ершов оставил заметный след в развитии кибернетики и информационных технологий в России и за ее пределами.

Ершов получил Премию имени академика А. Н. Крылова за значительный вклад в развитие теории смешанных вычислений. Это награда подчеркивает его выдающиеся достижения в науке и образовании, а также его влияние на развитие современных вычислительных технологий.

Читайте также:

Рефал, Эль и Рапира — это советские языки программирования, которые в свое время занимали важное место в мире вычислительной техники. Однако с развалом Советского Союза и переходом к международным стандартам программирования их популярность значительно снизилась. Причины исчезновения этих языков разнообразны. Во-первых, они не получили широкого признания за пределами СССР, что ограничивало их применение в международных проектах. Во-вторых, с развитием технологий и появлением новых языков, таких как Python, Java и C++, старые языки утратили свою актуальность.

Современные разработчики предпочитают использовать более универсальные и гибкие инструменты, которые отвечают требованиям текущего времени. Тем не менее, изучение Рефала, Эля и Рапиры может быть полезным для понимания истории программирования и эволюции языков. Их вклад в развитие вычислительной техники нельзя недооценивать, и они остаются интересной страницей в истории программирования.

Творчество как источник вдохновения

Профессор Ершов являлся не только выдающимся учёным, но и многогранной личностью, проявлявшей свои таланты в музыке, поэзии и литературных переводах. Его мастерство игры на гитаре и вокальные способности гармонично сочетались с литературным дарованием, что позволило ему переводить на русский язык произведения таких известных авторов, как Редьярд Киплинг. Ершов оставил значимый след в культурной жизни, его работы обогатили русскую литературу и расширили горизонты восприятия классических произведений.

Ершов остался в памяти коллег и учеников благодаря своим ярким и запоминающимся высказываниям. Одно из наиболее известных утверждений звучит так: «Сибирь спасает русскую литературу так же, как сибирские дивизии в 1941 году — Москву». Эти слова отражают его глубокую связь с российской культурой и историей, подчеркивая важность Сибири в формировании литературного наследия страны. Ершов стал символом силы и устойчивости, олицетворяя не только литературные традиции, но и историческую память России.

Ершов обладал выдающимся чувством слова, что проявлялось даже в его научных трудах. Его поэзия, как и другие произведения, подтверждает мысль Льва Фейхтвангера о том, что талантливый человек способен достигать успеха в различных сферах. Ершов не только создавал литературные шедевры, но и вносил значимый вклад в науку, демонстрируя многогранность своего таланта и умения. Его творчество продолжает вдохновлять и привлекать внимание исследователей, подчеркивая важность кросс-дисциплинарного подхода в творчестве.

В стихотворении «Неведенье» автор мастерски выражает свои глубокие размышления о жизненных испытаниях и поисках смысла. В частности, строки, в которых говорится о том, как Иисус несет свой крест, отражают мощный внутренний конфликт и стойкость. Образ Христа, готового к страданиям, подчеркивает его божественное происхождение и уверенность в конечном спасении. Эти строки вызывают сильные эмоции и заставляют задуматься о роли веры и преданности в преодолении трудностей. Стихотворение становится глубоким размышлением о человеческом опыте, о мужестве, нужном для встречи с испытаниями и о надежде на высшую справедливость.

Стихи Ершова глубокие и проникают в суть человеческого бытия. В одном из своих размышлений он отмечает важность знаний и духовного обогащения:

«Я искал знания в скрытых уголках,

Чтобы человек жил не только хлебом.

Но сам не знаю, неся свой тяжкий крест:

Распнут меня или вознесут на небо?..»

Эти строки подчеркивают стремление к пониманию жизни и внутреннему развитию, в то время как внешний мир часто отвлекает нас от истинных ценностей. Ершов ставит вопросы о судьбе и предназначении, заставляя читателя задуматься о своем месте в этом мире.

Изучите также:

- От суперкомпьютера до советского интернета: четыре стартапа профессора Китова

- Это классика, это знать надо: DRY, KISS, SOLID, YAGNI и другие полезные сокращения

- Гайд по кибербезопасности для разработчиков и начинающих специалистов

Python-разработчик: 3 проекта для успешной карьеры

Хотите стать Python-разработчиком? Узнайте, как легко освоить профессию и получить поддержку от экспертов!

Узнать подробнее