Цифры: как молодых специалистов доучивают в первый год работы / Skillbox Media

В вузах учат далеко не всему, что нужно на рабочем месте. В итоге дообучать приходится примерно каждого четвёртого.

Содержание:

Курс с трудоустройством: «Профессия Методист с нуля до PRO»

Узнать большеКак часто выпускников вузов доучивают на работе

В исследовании Росстата выпускников задавали вопрос о том, проходили ли они в течение первого года работы дообучение. Если да, то интересовались, за чей счёт это обучение было организовано. Формулировка вопроса и предлагаемые варианты ответов позволяли респондентам указать все форматы дообучения, включая формальное (организованные курсы или семинары), неформальное (обучение на рабочем месте с наставником из числа более опытных коллег) и полностью самостоятельное. Такой подход позволяет получить полное представление о процессе профессионального роста выпускников и их потребностях в дальнейшем обучении.

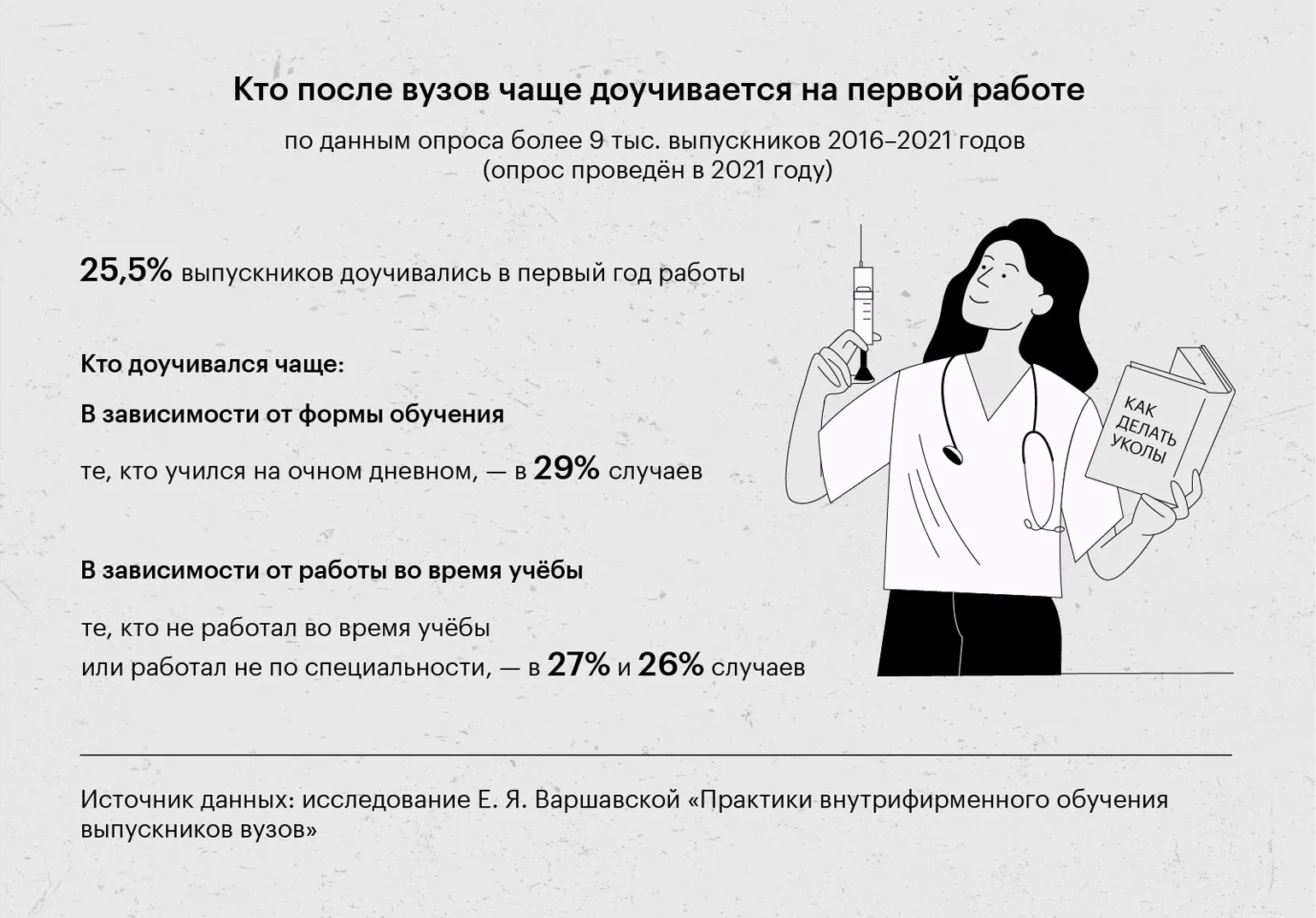

На первой работе доучивались 25,5% выпускников в различных форматах. Однако в определенных категориях этот показатель значительно выше.

Выпускники, получившие образование в вузе на очной форме и не имеющие опыта работы по специальности, чаще нуждаются в дообучении. Оплата за обучение, будь то платно или бесплатно, не оказывает значительного влияния на эту потребность. Дополнительные исследования, проведенные Еленой Варшавской, показали, что сфера занятости также играет важную роль. Наименьшая вероятность дообучения в первый год наблюдается у специалистов в области образования, здравоохранения, культуры, государственного управления и сельского хозяйства. Это подчеркивает необходимость адаптации образовательных программ к требованиям работодателей и современному рынку труда.

Как именно доучиваются недавние выпускники

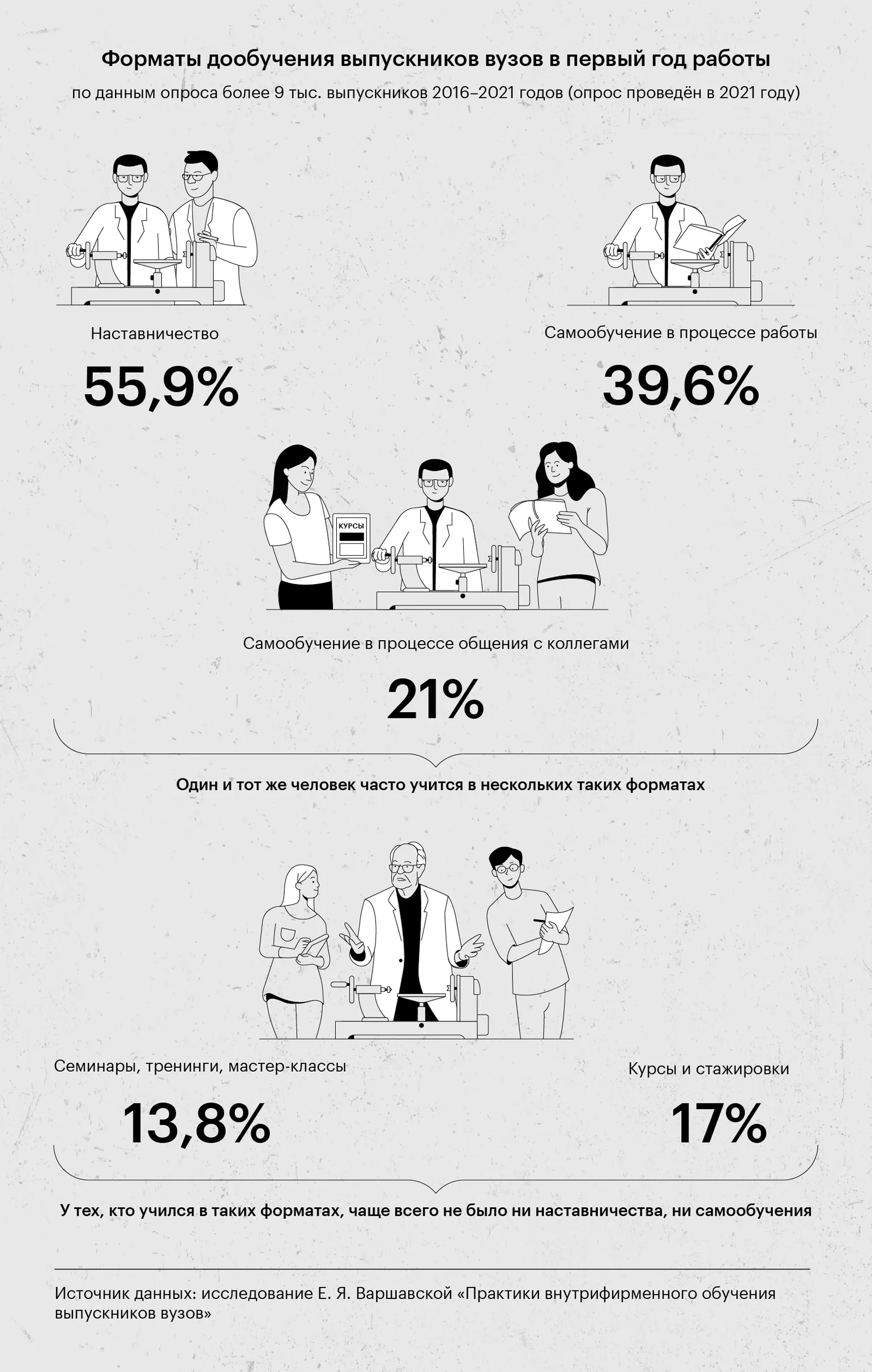

Респондентам, указавшим на прохождение дообучения в первый год работы, задавались дополнительные вопросы о продолжительности обучения, а также о местах и форматах его проведения. Участники могли выбрать несколько вариантов ответов.

Наставничество стало самым распространенным форматом дообучения в первый год работы, охватив более половины сотрудников, прошедших дополнительное обучение. Особенно высока эта цифра среди представителей рабочих специальностей в промышленности, где показатель достигает 74,2%. В то же время формальные методы обучения, такие как курсы, вебинары и стажировки, оказались наименее распространенными — они затронули менее 30% выпускников, нуждающихся в дообучении. Это указывает на важность наставничества как эффективного инструмента для профессионального роста и развития навыков на рабочем месте.

Респонденты, прошедшие курсы, тренинги и семинары, в 75% случаев ограничивались именно этим формальным форматом обучения. Они не упомянули о самообучении в процессе работы. При этом неформальные и информальные методы, такие как наставничество и самостоятельное обучение, часто используются в сочетании друг с другом. Это подчеркивает важность разнообразных подходов к обучению, которые могут усиливать профессиональные навыки и способствовать более глубокому пониманию материала.

У начинающих руководителей наиболее популярным форматом дополнительного обучения стало самообучение в процессе работы. Этот подход позволяет эффективно осваивать новые навыки и знания, адаптируясь к реальным условиям и вызовам, с которыми сталкиваются молодые специалисты. Самообразование не только способствует профессиональному росту, но и помогает развивать критическое мышление и умение принимать решения в сложных ситуациях. Таким образом, самообучение становится важным инструментом для формирования успешной карьеры руководителя.

Как дообучение связано с нехваткой навыков

Респондентов не спрашивали о направлениях, по которым они проходили дообучение. Однако в анкете содержались два вопроса о навыках: какие знания и умения респонденты считали наиболее важными для выполнения профессиональных обязанностей на первой работе и каких навыков им не хватало. Елена Варшавская классифицировала все навыки, указанные в анкете, на пять групп. Первая группа относится к хард-скиллам, а остальные четыре — к софт-скиллам. Это разделение позволяет глубже понять, какие технические и межличностные навыки необходимы для успешной карьеры. Хард-скиллы включают специфические знания и умения, требуемые для выполнения конкретных задач, тогда как софт-скиллы охватывают личные качества и навыки общения, которые способствуют эффективной работе в команде и взаимодействию с клиентами.

- Профессиональные навыки. Технические и относящиеся к работе, а также умение использовать профессиональную документацию и работать с оборудованием и технологиями, знание продвинутых компьютерных программ.

- Коммуникативные. Навыки устной и письменной коммуникации, ведения переговоров, разрешения конфликтов, работы в команде, способность к сотрудничеству.

- Умение работать с информацией. Навыки поиска, интерпретации и обобщения информации, способность находить новые идеи и приёмы работы.

- Общие знания. Базовые теоретические знания, владение иностранными языками, навыки работы с основными компьютерными программами.

- Личностные качества. Умение брать на себя ответственность, инициативность, способность к предпринимательству, самоорганизация, умение работать в режиме многозадачности, способность к обучению, стрессоустойчивость.

Исследование показало, что ответы респондентов на вопросы о важности и достаточности профессиональных навыков напрямую связаны с необходимостью дообучения. Выяснилось, что чаще всего дообучение на первой работе проходили те, кто отметил недостаток хард-скиллов. Дополнительные расчёты, проведенные Еленой Варшавской, показали, что нехватка хард-скиллов увеличивает вероятность необходимости дообучения на 65%. В то же время, для софт-скиллов вероятность дообучения не зависела от их недостатка, а была связана с их значимостью: чаще обучались те, кто считал эти навыки важными для своей профессиональной деятельности. Таким образом, акцент на развитии как хард-, так и софт-скиллов играет ключевую роль в карьерном росте и адаптации на рабочем месте.

Интересное наблюдение заключается в том, что респонденты, обладающие недостатком личностных качеств, таких как ответственность, инициативность, самоорганизация и мотивация к обучению, реже участвуют в курсах, тренингах и семинарах. Это подтверждает вывод о том, что для успешного участия в регулярных образовательных практиках необходимо наличие развитыми личностных качеств, в том числе мотивации и организованности. Таким образом, личностные характеристики играют ключевую роль в процессе обучения и профессионального роста.

Узнайте больше об образовательных новинках и тенденциях в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе актуальных событий в сфере образования!

Читать также:

- Студенты рассказали, чего ждут от будущих работодателей

- «Тренинги не умрут, просто это будет редкий зверь»

- Растёт доля выпускников вузов, которым удаётся быстро трудоустроиться

- «Образование не готовит адекватно человека к современному миру»