10 фактов о школах в дореволюционной России / Skillbox Media

Ту эпоху часто романтизируют. Это касается и школьного образования — якобы тогда оно было чуть ли не лучше современного. А как на самом деле?

Содержание:

- Школьное образование не было обязательным

- Не было единой системы школ

- Единой системы подготовки учителей тоже не было

- Многие школы работали на общественных началах

- Среднее образование было платным

- Система классов была иной, чем сейчас

- Продолжительность учебного года была разной

- В школе можно было получить профессию

- Система отметок была одновременно похожа и не похожа на современную

- Дисциплина была не просто строгой, а порой жестокой

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать большеШкольное образование не было обязательным

К концу XIX века в России, в отличие от ряда ведущих стран Европы, США и Японии, всеобщее обязательное образование не было внедрено. Это касалось как среднего, так и начального образования. Несмотря на множество разработанных планов и обсуждений по этому вопросу, реальных шагов к реализации не предприняли. В результате, значительная часть населения оставалась без доступа к базовым знаниям и навыкам, что негативно сказалось на уровне грамотности и общем развитии общества.

В период с 1901 по 1903 год Министерство народного просвещения России начало активно финансировать земские школы, которые ранее существовали только за счет местных органов самоуправления. Это финансирование способствовало значительному увеличению числа школ. Однако, несмотря на эти изменения, к 1914 году лишь 30% детей в возрасте от 8 до 11 лет имели доступ к школьному образованию. В городах этот показатель составлял 46,6%, а в сельской местности — всего 28,3%. Среди взрослого населения, особенно среди крестьян, уровень грамотности оставался низким. В 1913 году лишь около 40% населения России могли считать себя грамотными, а в некоторых регионах этот показатель был еще ниже. Проблема неграмотности оставалась актуальной и требовала дальнейших усилий для улучшения образовательной ситуации в стране.

В 1907 году был представлен законопроект «О введении всеобщего начального обучения». Этот проект предусматривал увеличение государственных расходов на образование в течение десяти лет и создание сети школ, расположенных не далее трёх вёрст (3,2 километра) от домов потенциальных учеников. Законопроект обсуждался в Госдуме, но так и не был принят. Причинами его неудачи стали роспуск Думы, разногласия с Государственным советом и начало Первой мировой войны. Законопроект стал важным шагом на пути к обеспечению доступного образования, но обстоятельства того времени не позволили ему реализоваться.

Декрет о всеобщем начальном обучении был принят в Советском Союзе в 1925 году. Этот шаг стал важным этапом в истории образования в стране, так как в 1920-х годах началась активная борьба с безграмотностью населения. Введение всеобщего начального образования способствовало повышению уровня грамотности и обеспечило доступ к знаниям для широких слоев общества.

Читать также:

Большая перемена на Заречной улице: обучение взрослых в советских школах

В советских школах существовали уникальные условия для обучения взрослых. На Заречной улице проходили не только занятия для детей, но и курсы для взрослых, что позволяло людям разных возрастов получать новые знания и навыки. В это время образовательные учреждения адаптировались к потребностям населения, предлагая различные программы, которые помогали взрослым осваивать новые профессии и повышать квалификацию.

Занятия для взрослых проводились в удобное время, что давало возможность совмещать учёбу с работой. Программа включала как теоретические, так и практические занятия, что способствовало глубокому усвоению материала. Важным аспектом обучения было создание комфортной атмосферы, где каждый мог свободно задавать вопросы и делиться опытом.

Таким образом, большая перемена на Заречной улице стала символом стремления к образованию и самосовершенствованию для людей всех возрастов. Этот опыт показывает, как важно создавать доступные возможности для обучения, что актуально и в современном мире.

Не было единой системы школ

Когда речь заходит о дореволюционной школе, чаще всего имеют в виду классические гимназии, однако они представляли собой лишь часть более широкой образовательной системы, которая была далеко не самой массовой. В действительности, система школ Российской империи была разнообразной и сложной. Условно учебные заведения можно разделить на четыре типа. Первый тип — это начальная школа, которая, в свою очередь, тоже имела различные варианты, программы и продолжительность обучения. В начальных школах учащиеся могли освоить основные навыки, такие как чтение, письмо и арифметика, а также изучить Закон Божий и, в некоторых случаях, дополнительные предметы. Эта многообразная система образования отражала культурные и социальные реалии того времени.

Второй тип — это простая средняя школа, которая ориентирована на широкие слои населения. В таких учебных заведениях, помимо получения общеобразовательных знаний, учащиеся имеют возможность освоить профессиональные навыки. Эти школы играют важную роль в подготовке молодежи к трудовой жизни, предоставляя доступное образование и формируя основу для дальнейшего обучения или профессиональной деятельности.

Третий тип образовательного учреждения — средняя школа продвинутого типа. Окончание такой школы открывало двери для поступления в высшие учебные заведения. Формально она считалась всесословной, однако на практике реальными шансами на поступление обладали лишь немногие бедняки из низших сословий. Тем не менее, возможность поступления существовала, хотя и была ограниченной. К этому типу образовательных учреждений относятся гимназии и реальные училища, которые предоставляли углубленное образование и готовили учащихся к продолжению учебы в вузах.

Четвёртый тип школ был создан для детей духовенства. Эти учебные заведения готовили будущих священников, однако значительная часть выпускников духовных школ выбирала светскую карьеру. Это свидетельствует о разнообразии путей, которые выбирали молодые люди, получившие религиозное образование.

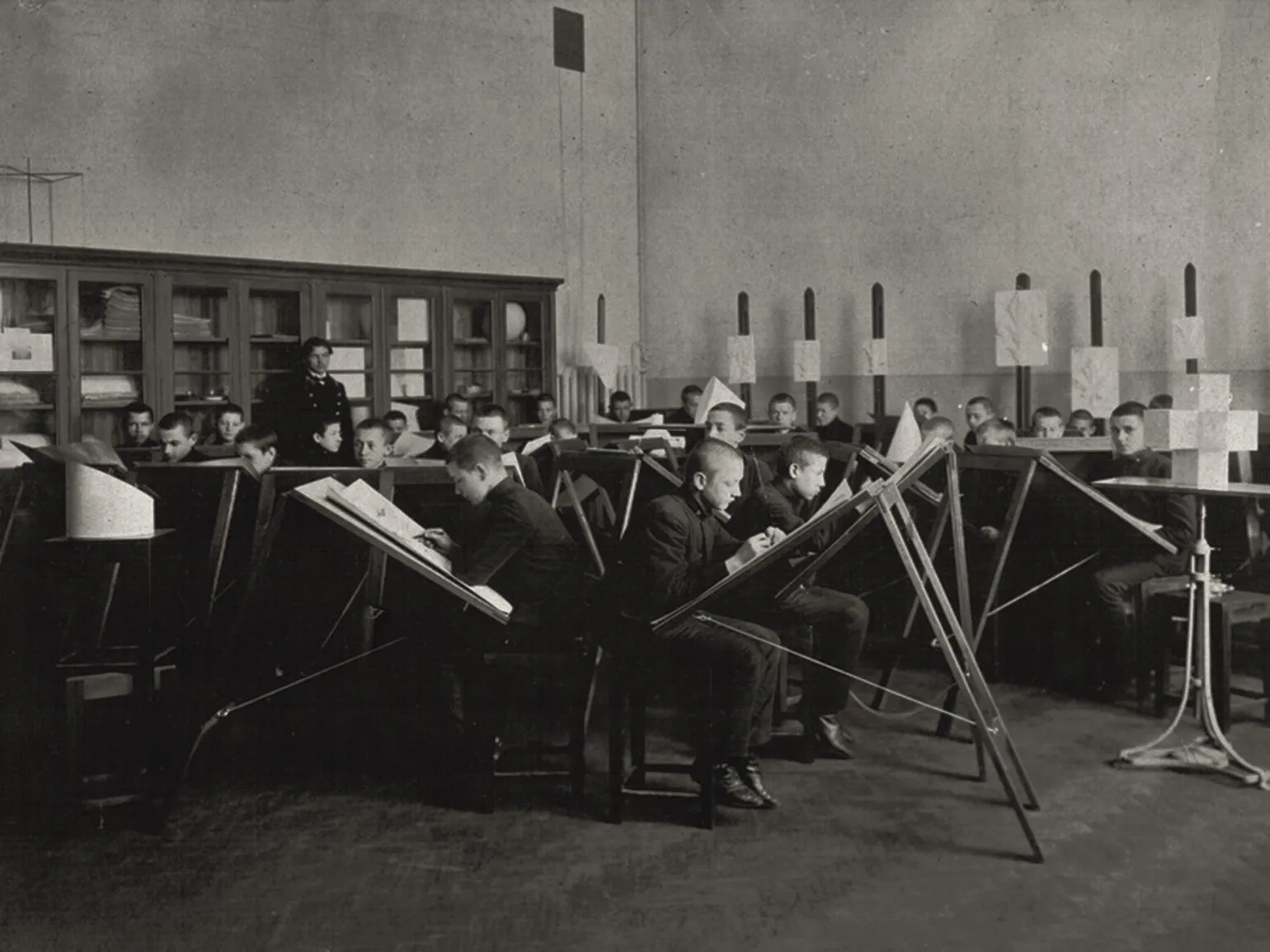

В период, о котором идет речь, школы находились под контролем различных ведомств и получали финансирование из множества источников. Основная масса начальных и средних учебных заведений находилась под управлением Министерства народного просвещения и Священного синода. Однако существовали и другие типы школ, такие как кадетские корпуса, находившиеся под юрисдикцией Военного министерства, а также учебные заведения, финансируемые министерствами внутренних дел, финансов и даже железнодорожного ведомства, которое открывало школы для детей своих сотрудников. Также существовали специализированные учебные заведения, подчиненные Ведомству учреждений императрицы Марии и другим подобным организациям. Важно отметить, что школы действовали и при фабриках, что было обусловлено распространенной практикой детского труда. Законодательство того времени предписывало промышленникам обеспечить образование для малолетних работников, что подчеркивало важность образовательного процесса даже в условиях трудовой эксплуатации.

Программы обучения в различных типах школ значительно различаются.

В начальной школе основными учреждениями являлись начальные училища, которые действительно назывались именно так. К ним относились земские, церковно-приходские, сельские «министерские» и общественные училища, что отражает их источники финансирования. Также выделялись школы грамоты, детские приюты Ведомства учреждений императрицы Марии и инородческие школы, предназначенные для нерусского населения. Эти образовательные учреждения играли важную роль в формировании начального образования в России, обеспечивая доступ к знаниям для различных слоев населения.

Помимо стандартных начальных училищ существовали также училища «повышенного типа», известные как высшие училища (уездные или городские). Их учебный план, помимо чтения, письма, счёта и Закона Божьего, включал географию, историю, основы геометрии, черчения и естествознания. Эти учреждения фактически выполняли функции неполных средних школ, хотя формально оставались классифицированными как начальные. Аналогичная ситуация наблюдалась и в еврейских училищах.

В светских средних школах основными типами были мужские гимназии, мужские реальные училища и женские гимназии. Мужские гимназии, с фокусом на изучение древних языков, предоставляли классическое образование, которое позволяло поступать в университеты. Мужские реальные училища акцентировали внимание на естественных науках, открывая доступ к специализированным институтам, в том числе техническим и медицинским факультетам. Женские гимназии предлагали образование для девочек, которое, хотя и было менее углубленным по сравнению с мужскими гимназиями, все же обеспечивало базовые знания, однако не включало изучение латыни. Эти три типа образовательных учреждений формировали основу системы образования того времени, обеспечивая различные пути для дальнейшего обучения и профессиональной подготовки.

Читать также:

Задолго до появления ЕГЭ: история экзаменов для поступления в университеты царской России

Поступление в университеты царской России имело свои особенности и традиции. Экзамены, предшествовавшие вступлению, были сложными и многоступенчатыми. Они включали в себя не только устные, но и письменные задания, которые проверяли знания абитуриентов по различным предметам — от классической литературы до точных наук.

Основной акцент делался на глубокое понимание предмета, поэтому кандидаты часто готовились к экзаменам в течение нескольких лет. Процесс поступления был организован таким образом, что экзамены проводились в несколько этапов, и лишь те, кто успешно проходил каждый из них, могли надеяться на получение заветного диплома.

Кандидаты сталкивались с высокими требованиями к знаниям и умениям, что формировало у них дисциплину и стремление к самосовершенствованию. Система экзаменов в царской России стала основой для формирования будущих образовательных стандартов и сыграла важную роль в развитии высшего образования.

Изучение истории экзаменационной системы помогает понять, как менялись подходы к образованию и какие ценности были важны для общества. Это знание актуально и сегодня, когда мы продолжаем искать оптимальные форматы оценки знаний и навыков студентов.

Неполное среднее образование, охватывающее младшие классы гимназий, можно было получить в мужских и женских прогимназиях. Эти учебные заведения предоставляли возможность учащимся пройти базовое образование, готовя их к дальнейшему обучению в гимназиях и других учебных учреждениях. Прогимназии играли важную роль в образовательной системе, обеспечивая основу для развития знаний и навыков у детей.

Девочки имели возможность обучаться в женских епархиальных училищах, мариинских гимназиях и институтах благородных девиц. Эти учебные заведения предоставляли качественное образование и способствовали развитию навыков, необходимых для дальнейшей жизни. Обучение в таких учреждениях играло важную роль в формировании женского образования и повышении статуса женщин в обществе.

Для детей духовенства существовала специализированная система образовательных учреждений, включающая духовные училища (приходские и уездные) и духовные семинарии. В этих заведениях наряду с общеобразовательными предметами изучались церковный устав и богословие. С 1863 года семинаристам предоставили возможность поступать в университеты, и многие из них активно использовали это право. Таким образом, образование в семинариях стало почти равнозначным гимназическому, при этом обучение в семинариях было более доступным по стоимости.

Существовал разнообразный набор специальных низших и средних учебных заведений, таких как технические, ремесленные, коммерческие, железнодорожные и художественные училища. В этих учреждениях общеобразовательная подготовка сочеталась с профессиональным обучением. В отличие от современных колледжей, поступление в такие училища было возможно сразу после завершения начальной школы. Это позволяло молодежи получать необходимые навыки и знания для будущей профессиональной деятельности на раннем этапе.

И это касается не только государственных учебных учреждений, но и частных образовательных заведений.

Единой системы подготовки учителей тоже не было

Типы школ в прошлом были разнообразными, и это отражалось на уровне образования, зарплате и статусе учителей. Преподаватель гимназии, обладающий университетским образованием, имел достойное жалование и пользовался высоким уважением. В то же время, учитель школы грамоты или начального училища мог не иметь никакого высшего образования, ограничиваясь лишь школьным, и часто испытывал финансовые трудности. Учителя городских училищ занимали промежуточное положение между этими двумя типами педагогов, обладая более высоким статусом, чем учителя начальных классов, но уступая гимназическим преподавателям в образовании и зарплате.

В начале 1900-х годов рост числа школ непосредственно требовал увеличения числа учителей. Однако рассчитывать на высококвалифицированных специалистов было затруднительно, поскольку менее половины населения обладало даже базовой грамотностью. Кроме того, учителя в обычных школах, особенно в начальных и сельских, получали крайне низкое вознаграждение, что делало профессию непривлекательной для людей с университетским образованием. Таким образом, лишь немногие выбирали эту карьеру из идейных соображений, стремясь просвещать общество.

В начале XX века женщины составляли подавляющее большинство учителей начальных школ. Это явление объяснялось не успехами эмансипации, а низким социальным статусом профессии. Учительство стало самой распространенной интеллигентной профессией, и многие выбирали её просто из-за отсутствия других возможностей трудоустройства. В результате, несмотря на высокую значимость образования, профессия учителя не пользовалась уважением и считалась менее престижной.

Становление учителем возможно через завершение специализированных учительских семинарий, педагогических институтов, а также одногодичных курсов и специализированных старших классов в средних школах, таких как гимназии и училища. Выпускники духовных семинарий имели право преподавать в церковно-приходских школах и школах грамоты. Дьячки часто выполняли функции учителей в деревенских школах, что было распространённым явлением. Завершение городского училища позволяло преподавать в простейших учебных заведениях — школах грамоты, а окончание специализированных старших классов церковно-приходской школы давало право на преподавание в аналогичных учебных учреждениях. Этот путь к профессии учителя подчеркивает важность квалификации и подготовки для обеспечения качественного образования.

Каждый желающий, независимо от уровня образования, имел возможность сдать специальные экзамены для получения звания народного учителя и преподавать в начальных школах. Примером такого подхода является жизнь Константина Циолковского, который не завершил формальное обучение, но самостоятельно приобрел необходимые знания и стал учителем. Эта практика подчеркивает доступность образования и возможности для саморазвития, что позволяет людям реализовывать свой потенциал в сфере преподавания.

Николай Шубкин, преподаватель литературы и русского языка в гимназиях и средних школах Барнаула с 1907 по 1937 год, оставил ценный дневник, в котором подробно описывал свои наблюдения за экзаменационными процессами. Он выражал недовольство тем, что для получения звания народного учителя не требуется изучение педагогических методик. Шубкин также критиковал систему экзаменов, в которой кандидатами выступали учителя гимназий, не имеющие представления о начальном образовании. В своем дневнике он отмечал, что отсутствие практического стажа и опытов в школьной среде у таких кандидатов делает эту систему ненормальной. Его записи подчеркивают важность профессиональной подготовки и опыта для успешного преподавания, что остается актуальным и сегодня.

Согласно результатам переписи 1911 года, 20,8% учителей и 16,5% учительниц начальной школы обладали только начальным или домашним образованием. Это свидетельствует о том, что значительная часть педагогов не имела достаточных знаний в области педагогики.

Многие школы работали на общественных началах

Государство играло важную роль в финансировании начального образования, однако не покрывало все расходы школ. К 1911 году начальная школа получала лишь 38,6% своего бюджета из государственного казначейства. Кроме того, 22,5% финансирования обеспечивалось земствами, 13,3% — органами городского самоуправления, а 10,9% — сельскими, волостными и станичными обществами, что означает, что крестьяне и казаки совместно финансировали содержание местных школ. Интересно, что хотя и небольшую, но все же значимую долю бюджета начальных школ — 7,3% — составляли пожертвования благотворителей. Это подчеркивает важность как государственного, так и частного финансирования в развитии образовательной системы того времени.

Некоторые учебные заведения создавались исключительно благодаря финансовой поддержке меценатов, среди которых были фабриканты, банкиры и купцы. Эти благотворители играли ключевую роль в развитии образовательной инфраструктуры, обеспечивая необходимые ресурсы и возможности для обучения. Их вклад способствовал не только открытию новых школ, но и улучшению качества образования, что в свою очередь способствовало развитию общества в целом.

Второй половиной XIX века характеризуется активным стремлением российской интеллигенции «ходить в народ», одной из наиболее распространённых форм которого стало обучение грамоте как детей, так и взрослых. Школы создавались на инициативу энтузиастов, где учителя, зачастую студенты или образованные люди, работали безвозмездно, движимые идеей просвещения. Эта форма деятельности способствовала повышению уровня грамотности в обществе и развитию культурных ценностей. Образовательные учреждения, открываемые в сельской местности и малых городах, сыграли важную роль в расширении доступа к знаниям и формировании нового поколения, способного к самостоятельному мышлению и критическому восприятию действительности.

Ознакомьтесь с нашими материалами:

Дневники учительницы дореволюционной школы для малограмотных взрослых представляют собой уникальный источник информации о системе образования того времени. Эти записи отражают не только методы обучения, но и социальные условия, в которых находились ученики. Учительница делилась своим опытом, описывая трудности и успехи в работе с взрослыми, которые стремились к знаниям, несмотря на свои ограниченные навыки. Важным аспектом этих дневников является то, как они демонстрируют стремление к образованию, желание изменить свою жизнь и повысить уровень грамотности. Таким образом, дневники становятся ценным историческим свидетельством, позволяющим глубже понять проблемы образования и социальной адаптации в дореволюционной России.

Среднее образование было платным

В начальных школах обучение, как правило, было бесплатным, включая предоставление учебников. Однако это зависело от типа учебного заведения. В частности, школы грамоты часто создавались и финансировались самими крестьянами на общие средства.

Обучение в школах, находившихся под контролем Министерства просвещения и имеющих статус старше начальной школы, в основном было платным. Средства, которые родители выделяли на образование своих детей, поступали в специальные фонды. Эти деньги использовались для выплаты заработной платы преподавателям, закупки оборудования для классов, а также для оказания материальной помощи наиболее нуждающимся ученикам.

Родители часто сталкиваются с необходимостью оплачивать проживание своих детей в школах-пансионах из-за недостаточно развитой школьной сети. В большинстве случаев подходящие учебные заведения находятся далеко от места проживания, что делает обучение в пансионах единственным вариантом для получения качественного образования.

Некоторые ученики имели возможность получать льготы на оплату обучения. В государственных учебных заведениях освобождались от платы представители малообеспеченных семей: в реальных училищах на такое послабление могли рассчитывать не более 1/7 учеников, а в гимназиях — не более 1/10. Для учащихся из неблагополучных семей также существовали стипендии, финансируемые благотворительными организациями и государственными ведомствами. В случае получения государственной стипендии выпускники были обязаны отработать определённое количество лет на государственной службе, что фактически означало целевое обучение с гарантией трудоустройства.

Система классов была иной, чем сейчас

Программы обучения в школах различного типа существенно варьировались, что влияло и на продолжительность учебного процесса. В начальных школах сроки обучения могли колебаться от двух до пяти лет. В гимназиях срок обучения составлял 7-8 лет, и это не считая начальных классов, что объясняет, почему некоторые молодые люди завершали учебу в возрасте 20-21 года. В менее престижных школах обучение, как правило, было короче, и в общей сложности составляло 7-8 лет, включая начальные классы. Разнообразие образовательных учреждений и их программ отражает разные подходы к обучению и воспитанию детей.

В исторических документах того времени встречаются упоминания одноклассных и двухклассных училищ. Эти термины обозначают не количество лет обучения, а количество групп учащихся. В одноклассном училище работал один учитель, который отвечал за обучение всех учеников по всем предметам, кроме Закона Божьего. В двухклассном училище обучали два преподавателя. Таким образом, дети разных возрастов и уровней обучения обучались в одном помещении. Эти формы начального образования были наиболее распространены в тот период.

В последние годы в образовательной системе наблюдается увеличение числа школ, где в одном классе работают два учителя, а в двух классах — четыре. Это означает, что каждую группу учеников делят на две части: один педагог занимается первоклассниками и второклассниками, а другой — учениками более старших классов. Такой подход способствует более индивидуализированному обучению и улучшает качество образовательного процесса, позволяя каждому ребенку получать больше внимания и поддержки в учебе.

В крупных городах существовали многоклассные училищные дома, в которых количество помещений превышало два. Эти учреждения обеспечивали образовательные возможности для различных возрастных групп и способствовали развитию образовательной инфраструктуры.

Обязательное образование отсутствовало, и поэтому дети начинали учёбу в разном возрасте, чаще всего с восьми или десяти лет. В сельских школах в одном классе могли обучаться дети разных возрастов, что создавало уникальную образовательную среду. В воскресных школах, организуемых интеллигенцией на добровольной основе, также наблюдалось смешанное обучение, где взрослые и подростки могли учиться вместе. Это способствовало обмену знаний и культурному взаимодействию между разными поколениями.

Продолжительность учебного года была разной

Учебный год в гимназиях, прогимназиях и уездных училищах продолжался значительно дольше, чем у современных школьников. Он начинался 1 августа и завершался 1 июля. Помимо месячных летних каникул, учащиеся также имели двухнедельные рождественские каникулы. Такой длительный учебный период способствовал более глубокому усвоению знаний и развитию навыков у студентов, что отличало образовательный процесс того времени от современных стандартов.

В начальных сельских школах учебный год отличается короткой продолжительностью, составляя всего 140–150 дней, что соответствует примерно пяти месяцам. Учебный процесс обычно начинается в сентябре и продолжается до декабря, а затем возобновляется с марта до мая. Однако стоит отметить, что посещаемость занятий детьми зачастую была нерегулярной.

Причина данного явления очевидна: в крестьянских семьях дети рассматривались как рабочая сила. Родители позволяли своим детям посещать учебные заведения лишь в те моменты, когда не проводились активные сельскохозяйственные работы. На продолжительность учебного года также оказывали влияние местные праздники, сезоны распутицы, разливы рек и время, отведенное на промыслы. Таким образом, образовательный процесс оставался под контролем сезонных факторов, что ограничивало возможности для полноценного обучения.

Обучение сельских детей часто проходило с трудностями, что заставляло педагогов повторять пройденный материал многократно. Систематическое усвоение знаний не было обязательным, так как сельские ученики не сдавали единого экзамена для получения аттестата, и их не готовили к поступлению в вузы. Основными навыками считалось умение читать и писать. Тем не менее, иногда встречались исключительные случаи. Например, известный ученый-экономист Иван Христофорович Озеров (1869–1942), родившийся в крестьянской семье, благодаря вниманию и поддержке учителей, которые заметили его выдающиеся способности, смог поступить в городскую гимназию и продолжить обучение в университете. Эта история подчеркивает важность роли педагогов в раскрытии потенциала талантливых детей из сельских регионов.

В школе можно было получить профессию

Многие учебные заведения предоставляли не только общее образование, но и возможность получить профессию. В некоторых из них действовали специальные ремесленные классы, которые иногда были бесплатными. Например, юный Антон Чехов и его братья, обучаясь в Таганрогской гимназии, записались в ремесленные классы местного уездного училища, что являлось менее престижным, чем гимназия. Антон и его брат Николай осваивали сапожное и портняжное дело, в то время как их брат Иван изучал переплетное искусство. Хотя в будущем они планировали получить высшее образование и осуществили свою мечту, наличие рабочей профессии считалось полезным дополнением к их образованию.

В дополнение к общему образованию существовали специализированные учебные заведения, такие как колледжи и техникумы. Например, семиклассные коммерческие училища принимали детей в возрасте 10–12 лет, имеющих начальную подготовку по Закону Божьему, русскому языку и арифметике. Обучение начиналось с общеобразовательной программы, схожей с программами реальных училищ, но несколько сокращенной. На шестом классе в учебный план вводились специальные дисциплины, такие как коммерческая арифметика, коммерческая география, политэкономия, товароведение, бухгалтерия и законоведение. Эти предметы становились основными в седьмом классе, что подготавливало учащихся к практической деятельности в сфере торговли и бизнеса.

Средние школы осуществляли подготовку разнообразных учителей для начальных образовательных учреждений. Это обеспечивало качественное образование на начальном уровне и способствовало развитию педагогических навыков у будущих преподавателей. Подготовка учителей в средних школах играла ключевую роль в формировании фундамента для успешного обучения детей.

Система отметок была одновременно похожа и не похожа на современную

Система оценок для гимназий была введена Министерством народного просвещения в 1837 году и функционировала до революции. Эта система, как и современная, была пятибалльной, однако в отличие от нынешней, где кол и двойка не имеют значительной разницы, в прошлом эти оценки имели четкое различие. Такой подход к оцениванию способствовал более точной оценке знаний и навыков учеников, что позволяло лучше определять их уровень подготовки.

В документе министерства «Положение для постоянного определения или оценки успехов в науках» определяются подходы к оценке научных достижений. Этот документ служит основой для систематической оценки прогресса в научной деятельности. Он включает критерии и методы, которые позволяют объективно измерить успехи в различных областях науки. Важность такого подхода заключается в том, что он способствует повышению качества научных исследований и их результативности. Использование четких и понятных параметров оценки позволяет научным учреждениям и исследователям лучше понимать свои достижения и выявлять области для дальнейшего развития.

Первая степень успеха характеризуется слабыми достижениями ученика. Он лишь слегка соприкоснулся с наукой, возможно из-за недостаточных природных способностей, необходимых для успешного освоения предмета, или же по причине отсутствия интереса и склонности к другим областям. Важно понимать, что успешное обучение требует не только врожденных способностей, но и мотивации, которая может значительно повлиять на результаты.

Ученик на 2-й степени показывает лишь посредственные успехи. Он знаком с некоторыми фрагментами изучаемого материала, однако запомнил их на уровне поверхностного восприятия. Углубленного понимания основ и взаимосвязей частей, составляющих целостную картину, он не достиг. Эта посредственность может быть следствием недостаточной силы природных способностей или, особенно, слабости критического мышления, которую он не смог компенсировать усердной работой или регулярными практическими упражнениями. Даже выдающиеся способности, если их не развивать и не применять, могут привести к аналогичным результатам.

Третья степень, или тройка, считалась удовлетворительной отметкой. Она предназначалась для ученика, который усвоил материал в том виде, в котором он был представлен. Такой ученик полагается на учебники и слова учителя, и ему трудно ответить на вопросы, требующие сопоставления различных элементов изученного. Проще говоря, эта оценка обычно выставлялась тем, кто с успехом заучивает информацию, но не проявляет самостоятельного мышления. Как отмечалось в документе, «на этом уровне останавливаются многие, обладающие хорошей памятью, но не развивающие критическое мышление».

Пятёрка — это оценка, предназначенная для учеников с выдающимися умственными способностями, отличной памятью, страстью к наукам и неустанным трудолюбием. Она символизирует высокий уровень знаний и настойчивость в учебе. Ученики, заслужившие эту оценку, демонстрируют глубокое понимание предмета и стремление к познанию, что выделяет их среди сверстников. Пятёрка — это не только признание усилий, но и мотивация к дальнейшему развитию и достижениям в образовательной сфере.

Ученик, достигнувший 5-й степени, демонстрирует выдающиеся успехи в освоении науки. Он отвечает на вопросы четко и уверенно, способен проводить сравнения между различными аспектами изучаемого материала и соединять даже самые удаленные точки теории. С проявленной проницательностью и глубокими знаниями он разбирает новые и сложные случаи, понимает слабые места изучаемой дисциплины, а также осознает области, где могут возникнуть сомнения, и что можно оспорить в рамках теории. Эти качества свидетельствуют о том, что ученик не просто усвоил материал, но и сделал его частью своей интеллектуальной базы. Уроки послужили для него не только средством для получения знаний, но и полем для развития самостоятельного мышления. Достичь такого уровня в учебе возможно лишь благодаря исключительным умственным способностям, хорошей памяти и искренней любви к наукам, что в совокупности с неутомимым трудолюбием позволяет достичь высоких результатов в обучении.

Пятёрка была исключением, доступным лишь для избранных, тогда как получение двоек воспринималось как нормальное явление и не исключало ученика из процесса получения аттестата. В большинстве случаев достаточно было иметь средний балл не ниже трёх, что фактически сводило оценочную систему к двум категориям: «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Такая система оценки создавала условия, при которых многие ученики могли успешно завершить обучение, даже не достигая высоких результатов.

В начальных школах не существовало системы оценок в привычном понимании. Ученики сдавали экзамены по каждому предмету в конце учебного года, демонстрируя при этом усвоенные навыки. Например, по предмету «Закон Божий» от школьников требовалось умение читать Библию вслух с беглостью, правильно произносить слова на церковнославянском языке и пересказывать прочитанное своими словами. В рамках курса по грамоте ученики должны были свободно и выразительно читать любую книгу, а по арифметике — овладеть четырьмя основными арифметическими действиями с простыми и составными числами. Такой подход к обучению способствовал глубокому пониманию материала и развитию навыков, необходимых для дальнейшего обучения.

Дисциплина была не просто строгой, а порой жестокой

До 1860-х годов в России применение физического наказания в образовательных учреждениях считалось обычной практикой. Устав уездных и приходских гимназий и училищ, принятный в 1828 году, который регулировал работу учебных заведений под эгидой Санкт-Петербургского, Московского, Казанского и Харьковского университетов, включал положения, оправдывающие использование рукоприкладства в процессе воспитания. Это отражало prevailing attitudes того времени к дисциплине и обучению, где физическое наказание воспринималось как необходимый элемент формирования характера и поведения учащихся.

В некоторых случаях, несмотря на все усилия, без строгих и даже телесных наказаний обойтись невозможно. Учитель может применять такие меры исправления только после того, как использованы все другие подходы, включая увещевания, выговоры, запреты на участие в играх и оставление ученика на некоторое время в запертом классе. Эти меры должны быть последним средством, когда другие способы не принесли результата.

Наказания розгами и жестокие побои стали распространенной практикой среди учителей даже в престижных гимназиях и кадетских корпусах. Тем не менее, после реформ Александра II данная практика начала быстро исчезать из системы средней школы. Эти изменения положили конец жестоким методам воспитания и открыли путь к более гуманному подходу в образовании.

В начальных школах официально утверждалась приверженность гуманистическим принципам, однако на практике, особенно в сельских районах, применение физического наказания стало распространенной практикой. Множество крестьян даже просили учителей быть более строгими с детьми.

В средней школе физическое насилие было редким явлением, однако унижения среди учеников встречались довольно часто, что в значительной степени зависело от индивидуальных особенностей учителей. Учебное заведение отличалось строгими правилами, которые затрагивали даже повседневную одежду учащихся. Гимназистам и гимназисткам, а также ученикам реальных училищ предстояло строго придерживаться установленной формы одежды даже вне стен школы. Учитывались даже мельчайшие детали, такие как длина рукавов и необходимость застегивать все пуговицы. Примечательно, что такие жесткие требования вызывали критику даже со стороны некоторых родителей, которые помогали детям выходить в город в гражданской одежде.

Ученикам было строго запрещено посещать театры, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Также время прогулок по городу было ограничено: летом до десяти часов вечера, а зимой и осенью — до восьми часов вечера. Учащиеся обязаны были всегда носить с собой ученический билет, на котором указывались имя, отчество, фамилия, учебное заведение и класс. За несоблюдение этих правил мальчиков ожидала гауптвахта. Аналогичные строгие ограничения действовали и в духовных семинариях. Эти меры подчеркивали строгость режима и дисциплину, необходимую для формирование будущих поколений.

Чтение также является важным аспектом для получения новых знаний и расширения кругозора. Регулярное чтение помогает развивать критическое мышление, обогащает словарный запас и улучшает навыки письма. Это не только увлекательное занятие, но и полезная привычка, способствующая личному и профессиональному росту. Выбор литературы разнообразен: от художественных произведений до научных статей, что позволяет каждому найти что-то интересное и полезное. Непрерывное чтение способствует улучшению концентрации и внимательности, что особенно актуально в современном мире, полном отвлекающих факторов. Поэтому стоит уделять время чтению и делиться своими находками с окружающими.

Студенты Российской империи были обязаны соблюдать ряд правил, регулирующих их поведение и учебный процесс. Эти правила касались как академической дисциплины, так и личного поведения. Студенты должны были посещать занятия, выполнять задания и соблюдать расписание. Контроль за соблюдением этих правил осуществляли преподаватели и администрации учебных заведений, а также специально назначенные инспекторы.

Помимо академических обязательств, студенты были обязаны следить за своим поведением вне учебного процесса. Неприемлемое поведение могло привести к дисциплинарным взысканиям, включая отчисление. Таким образом, система контроля за студентами была направлена на поддержание порядка и дисциплины в учебной среде, что способствовало формированию определенных стандартов и норм, необходимых для успешного обучения.

Такая строгость правил отражала не только образовательные цели, но и социальные ожидания того времени, когда студенческая жизнь находилась под пристальным вниманием общества.

В женских гимназиях за нарушения дисциплины и неисполнение учебных заданий учениц могли задерживать в классе после занятий на несколько часов. Это являлось мерой воздействия, направленной на воспитание ответственности и улучшение успеваемости. Такие практики имели целью формирование у девочек навыков самоконтроля и обязательности в учебе.

Существуют заведения, которые активно пропагандируют бережное и уважительное отношение к детям. Такие подходы чаще встречаются в частных экспериментальных школах, где акцентируется внимание на индивидуальных потребностях и интересах учащихся. Важно отметить, что создание комфортной и поддерживающей образовательной среды способствует более гармоничному развитию детей и их успешной социализации.

Основные источники информации играют ключевую роль в процессе исследования и анализа. Они могут включать научные статьи, книги, отчеты, статистические данные и другие ресурсы, которые обеспечивают актуальные и достоверные сведения. Важно выбирать надежные источники, чтобы гарантировать точность и качество получаемой информации. Использование авторитетных источников не только повышает уровень доверия к вашему контенту, но и способствует улучшению позиций в поисковых системах. Обязательно проверяйте актуальность и репутацию источников, чтобы подкрепить свои аргументы и обеспечить ценность представленных данных.

- Борисов С. Дворянки, гимназистки, красавицы! Особенности обучения в дореволюционных женских гимназиях // «Родина».

- Васильева С. П. Женское образование в России в середине XIX–XX вв.: процесс становления и развития. Типы женских учебных заведений // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки.

- Вепренцева Т. А. Материальное положение учителей и врачей в российской провинции во второй половине XIX — начале XX веков // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки.

- Гумерова Ф. Г., Сибаева Г. М. Начальные народные училища в Российской империи последней четверти XIX века как вектор духовного воспитания // Историческая и социально-образовательная мысль.

- Жбанков Д. Н. О телесных наказаниях в начальных школах // Нижегородский сборник. — СПб., 1905.

- Житенев Т. Е. Школы грамоты в Российской империи конца XIX — начала XX века // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева.

- Зубков И. В. Земские школы, гимназии и реальные училища (1890–1916 годы) // Расписание перемен: очерки истории образовательной политики в Российской империи — СССР (конец 1880-х — 1930-е годы). — М., 2012.

- Зубков И. В. Система начальных и средних учебных заведений в России (1890–1916 годы) // Расписание перемен: очерки истории образовательной политики в Российской империи — СССР (конец 1880-х — 1930-е годы). — М., 2012.

- Кобыльсков В. А. Образовательные традиции в дореволюционной России в начале XX в. // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры.

- Овсянникова А. А. Система народного образования Российской империи во второй половине XIX — начале XX веков // Социально-политические науки.

- Павленко Т. А. Образовательная политика Святейшего синода в 1884–1914 годах // Расписание перемен: очерки истории образовательной политики в Российской империи — СССР (конец 1880-х — 1930-е годы). — М., 2012.

- Пашкова Т. Форменные безобразия. Почему и как петербургские гимназисты нарушали форму одежды // Родина.

- Ростовцев Е. А., Сидорчук И. В. Негосударственные образовательные организации и инициативы в России (конец XIX — начало XX века) // Расписание перемен: очерки истории образовательной политики в Российской империи — СССР (конец 1880-х — 1930-е годы). — М., 2012.

- Сапрыкин Д. Л. Образовательный потенциал Российской империи. — М.: ИИЕТ РАН, 2009.

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее