Былое: «Это было почти единственное средство заработка для женщины того времени» / Skillbox Media

Из воспоминаний выпускницы Смольного института благородных девиц о гувернантках и классных дамах.

Содержание:

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать большеВоспитание полностью находилось в руках классных руководителей, которые были нашими основными наставниками и гидами в обучении. Эти профессионалы не только передавали знания, но и формировали личностные качества учащихся, помогая развивать их потенциал.

Дочь бедных родителей, завершив обучение в институте, искала работу гувернантки, что на тот момент было одним из немногих способов заработка для женщин. Альтернативой могла стать должность учительницы в пансионе, однако количество таких учебных заведений было крайне ограничено, и они не могли вместить всех желающих.

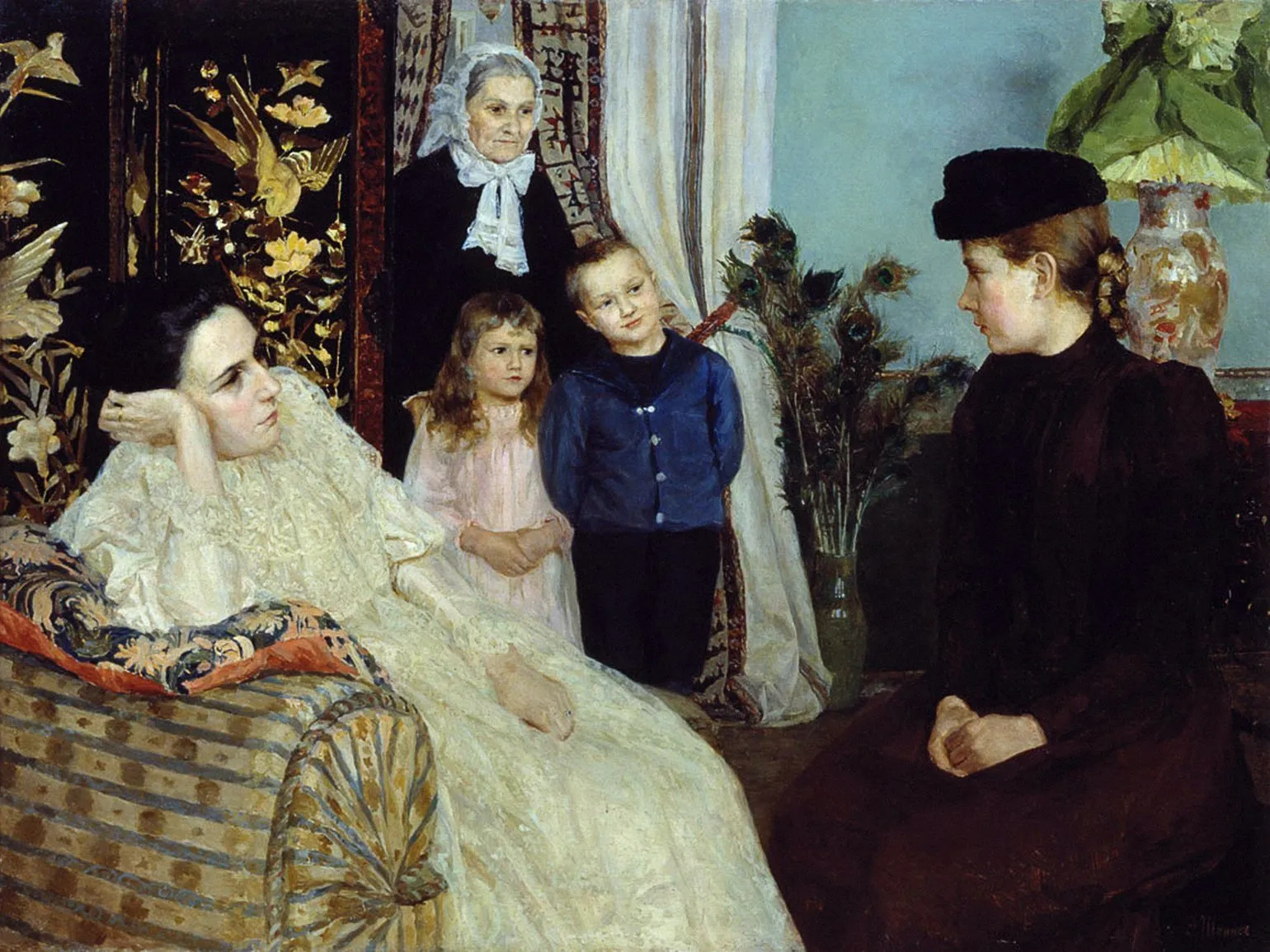

Институт редко принимал в свои ряды молодых девушек, что заставляло их после окончания курса начинать карьеру с гувернантства. Обладая ограниченными умственными и нравственными навыками, их образование сводилось к механическому запоминанию и переписыванию материалов. Эти девушки, не имея практического опыта и педагогического такта, не могли заинтересовать детей своим обучением и не справлялись с вызовами, которые ставили перед ними избалованные помещичьие дети. Таким образом, они сталкивались с трудностями в своей профессиональной деятельности, что подчеркивает необходимость более глубокого и разностороннего образования для будущих гувернанток.

Положение гувернантки в крепостнический период было крайне тяжелым, особенно для гувернанток-институток, которые часто оказывались неподготовленными к жизни. Перемещаясь с одного места на другое и испытывая многочисленные обиды и унижения, такие девушки стремились добиться статуса классной дамы после нескольких лет работы. Однако для этого им необходимо было зарекомендовать себя перед начальством во время обучения в институте.

В процессе гувернантства молодые женщины не обновляли свои знания, а, наоборот, часто становились озлобленными и нервными, что усложняло их дальнейшую жизнь. Окруженные молодыми воспитанницами, они испытывали зависть, наблюдая за их юностью и красотой. В этом возрасте каждая из них мечтала о взаимной любви, надеясь выйти замуж за богатых и знатных мужчин, которые будут их обожать. Однако мечты многих так и не сбывались, и вместо них приходили тяжелые зависимости и неволя.

Новые классные дамы, вступая в официальные отношения с воспитанницами, все чаще становились придирчивыми и строгими. Гувернантство не давало им нужного педагогического опыта, а если бы они его и приобрели, то не смогли бы использовать в учебном заведении, где действовали свои строгие правила и традиции, полностью отличавшиеся от семейной жизни.

Классные дамы продолжали вести свою печальную жизнь, лишённую настоящей привязанности к воспитанницам, находившимся под их опекой. Спустя несколько лет службы они стали ассоциироваться с образом «старой девы» и пришли к пониманию, что жизнь обманула их надежды. Разочарование охватило их, и они начали думать лишь о собственном покое. Именно поэтому классные дамы так строго охраняли тишину и спокойствие, не позволяя шуму даже во время игр. Многие из них, невежественные и мелочные, проявляли придирчивость, становясь настоящими «фуриями» и «ведьмами», как их порой называли. В маленьких классах они грубо толкали девочек, навязывая им строгие правила. Со старшими ученицами они вели себя иначе, но наказывали за малейшие провинности: недостаточно глубокий реверанс, смех, оборванный крючок платья, спустившийся рукав или неправильную причёску. Эти мелкие придирки могли продолжаться бесконечно, отражая их недовольство и строгость.

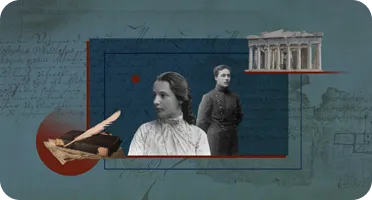

Водовозова Е. Н. в своих мемуарах «На заре жизни» делится уникальными воспоминаниями и жизненным опытом. Книга, состоящая из двух томов, погружает читателя в мир, наполненный яркими событиями и значимыми встречами. Автор рассказывает о своих переживаниях, важнейших моментах и влиянии окружающей действительности на формирование личности. Мемуары являются не только личным свидетельством, но и ценным источником для изучения исторического контекста, в котором жила автор. Издание выполнено на высоком уровне и будет интересно как любителям мемуарной литературы, так и исследователям, стремящимся понять тонкости человеческой судьбы.

Контекст

Елизавета Водовозова (1844–1923) оставила безжалостную характеристику классных дам, о которых знала не понаслышке. В своих мемуарах она описывает несколько совершенно неуравновешенных женщин, с которыми ей довелось столкнуться в Смольном институте благородных девиц, где она училась в детстве и юности. Воспоминания Водовозовой охватывают период 1850-х — начала 1860-х годов, так как она окончила институт в 1862 году. Её старшая сестра Александра, обладая выдающимися умственными способностями и увлечением науками, получила образование в частном пансионе и работала гувернанткой в помещичьих семьях. Этот опыт оказался для неё тяжёлым, так как она сталкивалась с унижениями и домогательствами.

Сёстры Водовозовы происходили из благородной семьи, но, по меркам дворян, их род считался бедным. Это было распространённым явлением среди высшего сословия, так как не все дворяне обладали доходными имениями и крепостными. Все скромные родительские средства предназначались единственному сыну, в то время как мать с детства готовила дочерей к необходимости самостоятельно зарабатывать на жизнь, если удачный брак не сложится. В тот период единственной уважаемой для женщин профессией была педагогика. Как отмечает Водовозова в своих мемуарах, выбор этой профессии не всегда основывался на призвании, а чаще всего определялся отсутствием других возможностей. Искренне любить учительскую деятельность было трудно, учитывая жестокую систему образования и унизительное положение, в котором часто оказывались учительницы и воспитательницы. Таким образом, этот выбор можно рассматривать как вынужденный брак, который не приносил удовлетворения.

До конца XIX века возможности для женщин в педагогической сфере были ограничены. Основными направлениями их работы оставались гувернантство для детей из богатых семей и роли классных дам в институтах благородных девиц и частных пансионах для девочек. Женщины не имели права преподавать даже в начальных классах мужских гимназий, а гимназии для девочек начали открываться лишь с середины XIX века. Однако даже там женщины не могли претендовать на должности учителей-предметников из-за недостатка образования. Разнообразие дисциплин и качество их преподавания в учебных заведениях для мальчиков и девочек существенно отличались, и мечты о поступлении в университет были недоступны для девушек. Предметное учительство на долгое время оставалось прерогативой мужчин, и женщины могли лишь обучать базовым навыкам чтения и письма, а также французскому языку, хотя многие семьи предпочитали нанимать гувернанток-француженок для более престижного образования.

Читайте также:

«Выйдет замуж — и науки в сторону»: Как женщины Российской империи добивались образования и боролись за диплом

В Российской империи женщины сталкивались с многочисленными препятствиями на пути к получению образования. Общество того времени считало, что главной целью женщины должно быть замужество, а не научная деятельность или профессиональное развитие. Тем не менее, многие женщины, несмотря на социальные предрассудки, стремились получить диплом и реализовать свои амбиции.

Женские образовательные инициативы начали развиваться в конце XIX века. Появление первых женских гимназий и возможность поступления в высшие учебные заведения стали значительными шагами к равенству в образовании. Общественные организации и движения поддерживали женщин, борющихся за право на образование, что способствовало изменению общественного мнения.

Среди первых женщин-докторов, инженеров и ученых были те, кто преодолел все трудности, связанные с получением диплома, и доказал, что женщины могут успешно заниматься наукой и профессиональной деятельностью. Их успехи вдохновили будущие поколения, показывая, что образование является важным аспектом жизни любой женщины.

Таким образом, борьба женщин за диплом в Российской империи стала важной частью истории феминизма и образовательных реформ, подчеркивая значимость равных возможностей для всех.

Гувернантки в пансионах часто воспринимались как прислуга. Их работа была сложной и подчинялась строгим правилам закрытых учебных заведений. Эти классные дамы почти не покидали стены учреждений и зависели от капризов директрис. Интересно, что «настоящими» учителями в этих учебных заведениях для девиц были исключительно мужчины, а роль женщин сводилась к воспитанию и надзору. Классные дамы должны были внимательно следить за поведением своих подопечных как в течение дня, так и ночью, поскольку спальня классной дамы располагалась рядом с будуаром девочек. Однако установить тёплые и доверительные отношения с ученицами было запрещено. Как отмечала Водовозова в своих мемуарах, такая близость считалась фамильярностью, и девочки могли обращаться к своим классным дамам только с формальными просьбами, напоминающими армейские команды: «Позвольте мне отправиться в музыкальную комнату для упражнений на фортепьяно».

Несмотря на все свои недостатки, этот вариант работы рассматривался как предпочтительный по сравнению с должностью гувернантки в чужих семьях, где приходилось сталкиваться с капризами и грубостью детей и их родителей. Кроме того, работать приживалкой в состоятельных семьях также не обеспечивало должного уважения и прав. Однако пансионов и институтов было недостаточно, и количество мест для желающих трудиться в этих заведениях не удовлетворяло спрос.

Со второй половины XIX века наблюдается значительный рост числа земских школ для бедных. Это предоставило женщинам новую возможность трудоустройства — стать учительницами в таких учреждениях. Однако на практике это означало переезд в деревню и обучение крестьянских детей за крайне низкое жалование. Непопулярность этой профессии среди мужчин подтверждается тем фактом, что их привлекали к такой работе, предлагая освобождение от военной службы.

Изучите также:

«Они не могли пожениться, так как оба зарабатывали всего по 15 рублей в месяц»

Похожая ситуация с карьерными возможностями существовала не только в России, но и по всей Европе. Примером служит роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», в котором автор описывает мрачную атмосферу пансиона для девочек. Шарлотта знала о чем пишет, поскольку сама с сёстрами училась в таком заведении, а затем была вынуждена работать в небольшой частной школе-пансионе для девочек. Хотя в этой школе царила теплая и непринужденная обстановка, Шарлотта в своих письмах подруге признавалась, что ненавидит свою работу. Она согласилась на эту должность как на меньшее из двух зол, предпочтя школу работе гувернантки. Причина была проста — у неё не было других способов зарабатывать на жизнь.

Шарлотта испытывала раздражение из-за своих учениц, хотя они и ощущали к ней симпатию. Она задумывалась: неужели лучшие годы её жизни пройдут в этом ненавистном рабстве, где приходится подавлять гнев, вызванный ленью, апатией и поистине ослиной глупостью этих людей? Или ей придется принуждать себя к изображению безграничного терпения, покладистости и усердия? Эти мысли отражают её внутреннюю борьбу и непринятие ситуации, в которой она оказалась.

«Если бы эти девушки знали, как я их ненавижу, они бы не стремились к моему обществу с такой настойчивостью. Глупость, рутина, учебники и уроки — что общего между этим вздором и волшебным, безмолвным миром вымысла?» — с горечью размышляла она, имея в виду под «миром вымысла» своё писательство. Этот внутренний конфликт между обыденностью и творчеством подчеркивает важность литературы как способа самовыражения и бега от реальности. В своём творчестве она искала утешение и вдохновение, которое не могла найти в повседневной жизни.

Шарлотта Бронте оказалась в числе немногих успешных писательниц, чьи романы завоевали признание и принесли финансовую независимость, освободив её от нелюбимой работы. Однако её история является редким исключением. Большинство женщин, оказавшихся в роли учительниц, были вынуждены оставаться в этой профессии на протяжении всей жизни, если не выходили замуж. В таких условиях не стоит удивляться, что некоторые преподаватели проявляли жестокость по отношению к своим ученицам. Образовательная система того времени не только ограничивала возможности женщин, но и создавала напряженную атмосферу, что нередко отражалось на их поведении.

Читайте также:

Школы в дореволюционной России представляли собой уникальный аспект образовательной системы страны. В этот период существовало несколько типов учебных заведений, включая начальные, гимназии и университеты, которые отражали социальные и культурные изменения. Образование было доступно не всем слоям населения, и его качество варьировалось в зависимости от региона и статуса учебного заведения.

Дореволюционная Россия столкнулась с множеством проблем в сфере образования, включая нехватку квалифицированных учителей и недостаточное финансирование. В то же время в стране происходили значительные реформы, направленные на улучшение образовательной системы. Упор делался на изучение классических языков, математики и естественных наук, что способствовало развитию интеллигенции.

Школы также играли важную роль в формировании гражданской ответственности и патриотизма у молодежи. Несмотря на существующие ограничения, многие студенты добивались успеха и занимали значимые позиции в обществе. Дореволюционные учебные заведения заложили основы для будущей образовательной системы России, оставив неизгладимый след в истории страны.

Елизавета Водовозова, известная своим критическим взглядом на женщин в своих мемуарах, сама стала учительницей. Это история о призвании и преданности делу. В последний год её обучения в Смольном институте инспектором был назначен Константин Ушинский. За короткое время своего пребывания он существенно улучшил организацию учебного процесса в институте. Ушинский смог пробудить у учениц интерес к серьезной учебе и ввел дополнительные старшие педагогические классы для выпускниц. Эти классы предоставили возможность стать учительницами начальных классов, что открыло новые горизонты для молодых женщин и способствовало развитию образования в России.

Елизавета Водовозова завершила обучение в учебном заведении и заинтересовалась педагогическими взглядами Ушинского, которые были довольно необычны для своего времени. Она усвоила от своего известного наставника концепцию о том, что процесс обучения и воспитания можно сделать более гуманным, учитывая естественные законы развития ребенка. Водовозова активно делилась своими идеями, публикуя просветительские книги, посвященные новым подходам в педагогике. Ее работы способствовали распространению более современных и человечных методов обучения.

Личная жизнь Елизаветы Водовозовой, в отличие от судеб многих гувернанток и классных дам, сложилась удачно. Она вышла замуж за Василия Водовозова, который также был педагогом и единомышленником Ушинского. Их союз стал примером гармонии и совместного вдохновения в педагогической деятельности.

Чтение является важной частью саморазвития и получения новых знаний. Оно позволяет расширять кругозор, улучшать словарный запас и развивать критическое мышление. Независимо от жанра, книги способны вдохновить и мотивировать на новые достижения. Важно выбирать качественный контент, который соответствует вашим интересам и потребностям.

Регулярное чтение также способствует улучшению концентрации и памяти. Исследования показывают, что погружение в текст помогает активизировать умственные процессы и повышает уровень эмпатии. Если вы хотите улучшить свои навыки чтения, попробуйте установить определенное время для чтения каждый день.

В современном мире доступ к информации стал проще, чем когда-либо. Используйте различные форматы, такие как электронные книги, аудиокниги и статьи в интернете, чтобы разнообразить свой опыт. Не забывайте делиться своими впечатлениями о прочитанном с другими, это поможет укрепить знания и получить новые перспективы.

Чтение не только развлекает, но и обогащает, делая вас более образованным и осведомленным человеком. Выбирайте книги, которые действительно интересны, и наслаждайтесь процессом.

- Сколько зарабатывали и как жили учителя в Российской империи

- Елизавета Водовозова — о том, как учились и сдавали экзамены в Смольном институте

- Былое: «Чтение в институте не поощрялось»

- Когда в российских университетах появились первые преподавательницы

- Мария Монтессори: кратко о её педагогическом подходе, судьбе и славе

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее