Былое: как учили и экзаменовали студентов 130 лет назад / Skillbox Media

И как дореволюционные профессора игнорировали тогдашние «ФГОСы».

Содержание:

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

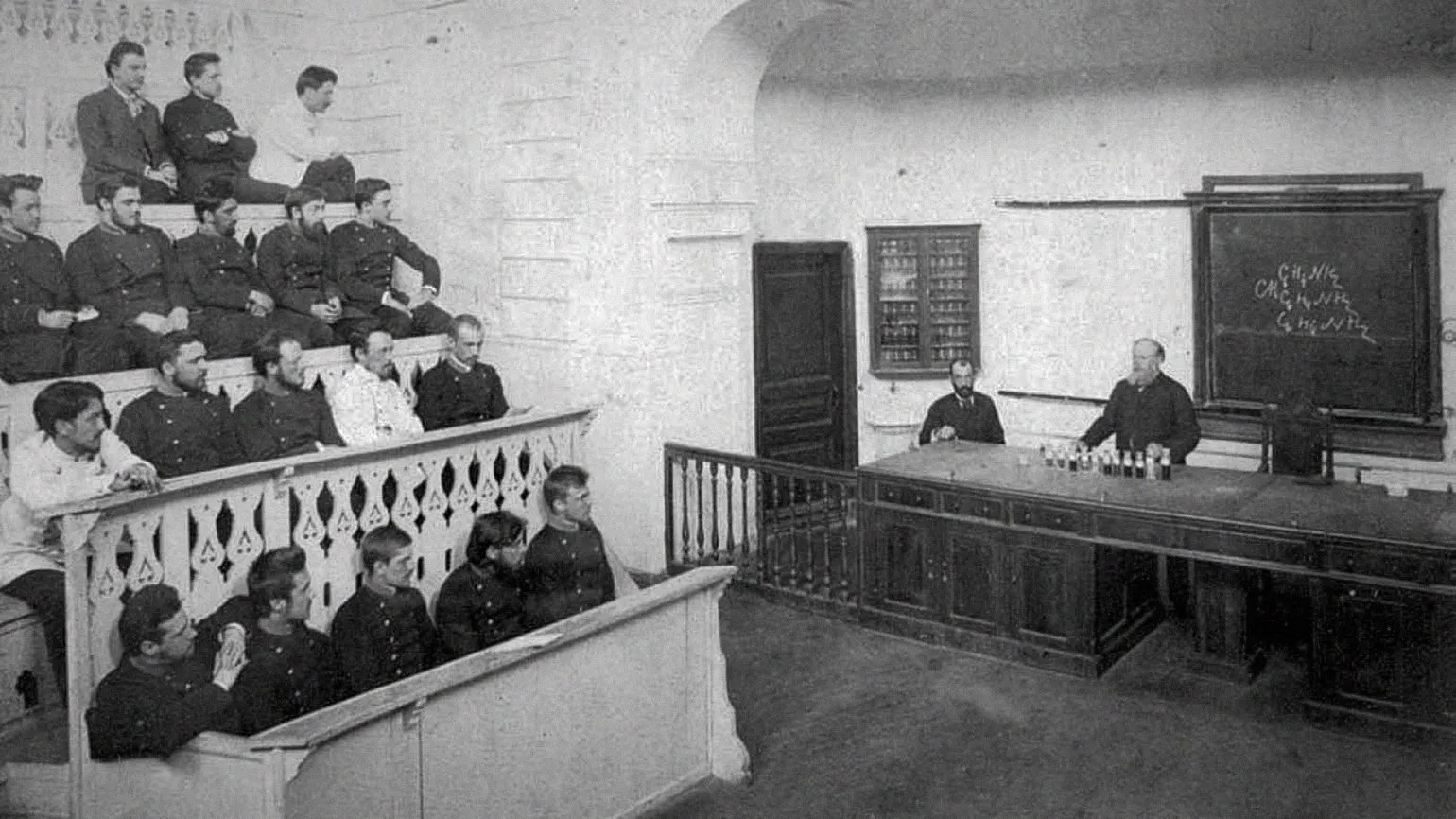

Узнать большеУниверситетское образование в эпоху Российской империи, несмотря на распространенные мнения, не было безупречным. Как студенты, так и преподаватели регулярно выражали свои недовольства. Система образования неоднократно подвергалась реформам, стремясь найти наиболее эффективные подходы. В качестве примера можно привести записи из дневника Надежды Николаевны Платоновой, супруги Сергея Фёдоровича Платонова, известного историка и профессора Императорского Санкт-Петербургского университета. В своих записях она описывает процесс обучения и организацию экзаменов в конце XIX века, что позволяет лучше понять особенности университетской системы того времени.

Конечно, я готов помочь вам с редактированием текста. Пожалуйста, предоставьте сам текст, который вы хотите переработать и оптимизировать под SEO.

25 апреля 1892 года произошло множество значимых событий, которые оказали влияние на культуру и историю. Этот день запомнился важными событиями в различных областях, включая науку, искусство и политику. Например, в этот день были сделаны важные открытия и достижения, которые стали основой для дальнейших исследований и разработок. Также стоит отметить, что многие выдающиеся личности того времени отметили свои достижения и внесли значительный вклад в развитие общества. 25 апреля 1892 года стал важной вехой в истории, отражая дух времени и стремление человечества к знаниям и прогрессу.

Рождественский, Пресняков и Лаппо обсудили государственные экзамены: первый уже прошел их в прошлом году, второму предстоит сдать в этом, а третий будет готовиться к ним в следующем году. Сложившаяся ситуация с экзаменами вызывает недоумение. Студенты находятся в затруднительном положении, так как им приходится сдавать экзамены по программам, которые не всегда полностью охвачены преподавателями. Более того, иногда профессора не предоставляют студентам информации о необходимых учебниках и пособиях для подготовки к экзаменам по своим предметам. Это создает дополнительные трудности и не способствует качественному обучению.

В прошлом году выяснилось, что курсы, проводимые Ламанским, охватывают лишь первые пять билетов правительственной программы. Студенты могли готовиться к остальным билетам по своему усмотрению, так как Ламанский не предоставил им никаких указаний и сообщил, что экзамен будет основан на программе, соответствующей его курсам. Однако председатель экзаменационной комиссии, Беляев, не согласился с этим и провел экзамен по правительственной программе. В результате большинство студентов, за исключением Рождественского и Гримма, которые успешно ответили на первые билеты, не сдали экзамен. Ф. Ф. Соколов сумел убедить Беляева провести экзамен по программе Ламанского, иначе ситуация могла привести к серьезному скандалу, поскольку согласно правительственной программе требуется знание всей римской истории, тогда как Ламанский охватывал лишь несколько веков.

Считаю, что прежде всего необходимо обеспечить студентов университетов курсами, соответствующими правительственным программам, и только после этого проводить их экзаменацию. В противном случае экзамены теряют свою значимость, и возникают постоянные попытки избежать конфликтов, как это происходит сейчас. Например, в прошлом году Беляев разделил программу каждого предмета на две части, каждая из которых имела свою нумерацию. Студенту, выбравшему 5-й билет, предоставлялась возможность отвечать на 5-й билет из любой из частей курса, в надежде, что если он не знает один билет, то сможет ответить на другой. Однако даже такая уловка не всегда оказывается эффективной.

Пресняков отмечает, что его в период экзаменов утешает возможность говорить любые нелепости на государственных испытаниях. Это порой ставит в недоумение, что вообще можно сказать. Один студент, отвечая на вопрос о главных сочинениях Спинозы, заявил, что это «еврейская грамматика», и в итоге получил высший балл. Другой не смог произнести ни слова о Локке, а третий, отвечая на вопрос о причинах войны, просто сказал: «Да разные», при этом махнув рукой. Несмотря на такие ответы, все эти студенты успешно завершили свои учебные программы.

Экзамены Корша вызывают большой интерес, поскольку он уже прибыл, и сегодня состоится первое заседание экзаменационной комиссии. Ламанский за второе полугодие этого учебного года провел всего три лекции, что вызывает вопросы о выполнении им правительственной программы. Будет прискорбно, если он решит покинуть университет, ведь за ним стоит известное имя, устоявшееся направление и целая школа учеников.

Дневник Н. Н. Платоновой (1889–1921) представляет собой ценный источник для изучения новейшей российской истории. В томе 12, изданном в Рязани в 2020 году, содержатся важные исследования и документы, которые помогают глубже понять исторические события того времени. Цитируемый отрывок из дневника содержит сокращенные записи автора, которые были приведены в полном объеме для удобства восприятия. Этот материал является не только значимым вкладом в историческую науку, но и помогает исследователям и читателям лучше осознать атмосферу и реалии эпохи.

Контекст

Автором данных строк является Надежда Николаевна Платонова, девичья фамилия Шамонина (1861–1928). Она была супругой известного историка Сергея Фёдоровича Платонова (1860–1933). Сергей Фёдорович занимал должность профессора и с 1900 по 1905 год был деканом историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета. Он преподавал не только в университете, но и на Высших женских курсах (Бестужевских), а в 1903 году возглавил Женский педагогический институт, где обучал истории представителей императорской фамилии. Творчество и достижения Надежды Николаевны Платоновой, а также её вклад в культурную и образовательную жизнь России делают её фигуру заметной в историческом контексте.

Надежда Николаевна обладала высоким уровнем образования, завершив гимназию с отличием и историко-филологическое отделение Бестужевских курсов. Как и многие женщины своего времени, она не занималась академической деятельностью до революции, однако успела опубликовать несколько статей, монографию и переводы. Надежда Николаевна активно интересовалась научной и преподавательской карьерой своего мужа, была хорошо знакома с его коллегами и учениками, и принимала участие в их обсуждениях. Она вела дневники, в которых подробно фиксировала особенности университетской жизни конца XIX — начала XX веков, включая откровенные описания трудностей и проблем, с которыми сталкивались ученые и преподаватели того времени. Эти записи представляют собой ценное свидетельство о научной среде и культурном контексте эпохи.

Цитата относится к преподаванию и экзаменам на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета в период работы С. Ф. Платонова. Упомянутые студенты Рождественский, Пресняков и Лаппо были его учениками. Сергей Васильевич Рождественский, ставший преемником Платонова, в дальнейшем возглавил кафедру. Также в тексте упоминаются историки и профессора университета, такие как Владимир Иванович Ламанский, Дмитрий Фёдорович Беляев и Фёдор Фёдорович Соколов, которые в разные годы занимали пост деканов историко-филологического факультета. Этот период стал важным этапом в развитии факультета и оставил значительный след в истории отечественной науки.

Ситуация, описанная в цитате, возникла из-за противоречия между стремлением государства сохранить академическую свободу университетов и желанием контролировать процесс обучения студентов. Это противоречие подчеркивает важность баланса между автономией образовательных учреждений и необходимостью соблюдения государственных стандартов в сфере образования.

Читать также:

Преподаватели императорских университетов в разные исторические периоды имели разнообразные уровни дохода. Их заработная плата зависела от ряда факторов, таких как стаж, должность, научные достижения и место работы. В начале XX века, например, профессора могли получать значительные суммы, что отражало их высокий статус в обществе. Однако в разные времена и в разных регионах зарплаты могли существенно варьироваться. Важно отметить, что помимо основной заработной платы, преподаватели также могли получать дополнительные выплаты за научные исследования, участие в конференциях и другие профессиональные активности. Эти аспекты делают вопрос о доходах преподавателей императорских университетов многогранным и интересным для изучения.

Как в то время составляли учебные планы

Первые российские императорские университеты обладали значительной свободой в выборе учебных программ и методов обучения студентов. Однако в течение XIX века этот уровень автономии неоднократно изменялся, что зависело от политических решений каждого нового монарха и министра образования. Изменения в образовательной политике оказывали влияние на содержание курсов и подходы к обучению, что в свою очередь сказывалось на подготовке специалистов. Важно отметить, что такие колебания в уровне свободы могли как способствовать инновациям в образовательном процессе, так и тормозить развитие университетского образования в России.

Свобода в образовательном процессе, хотя и предоставляет множество преимуществ, также имеет свои недостатки. Программы одних и тех же курсов могут значительно отличаться в разных университетах, что затрудняет стандартизацию знаний. Некоторые профессора, вместо обещанных двухчасовых лекций, могут ограничиваться лишь часом, что приводит к недостаточному усвоению материала. К тому же, дисциплина преподавателей оставляет желать лучшего: они могут не посещать занятия или появляться в аудитории только в конце семестра. Историк Василий Мицуров отмечает, что «иной профессор должен был читать свой курс с начала семестра, а появлялся в аудитории лишь в конце оного». Также стоит отметить, что отношение к предоставлению студентам списка литературы часто бывает небрежным, что подтверждается дневниковой записью Надежды Платоновой. Это подчеркивает необходимость более строгого контроля за качеством образования и ответственности преподавателей в учебном процессе.

В конце XIX века содержание университетских дисциплин обозначалось как «обозрение преподавания наук». Эти документы включали важную информацию на текущий год, такую как состав преподавателей по факультетам, названия лекционных курсов с указанием общего количества лекционных часов в неделю, а также названия практических занятий с обозначением общего времени по каждому курсу. Кроме того, в обзоре содержался список рекомендуемых преподавателями сочинений и изданий, которые студенты могли использовать в качестве учебных пособий. Такие документы играли ключевую роль в организации учебного процесса и обеспечивали студентов необходимыми ресурсами для успешного освоения материала.

О. Д. Каверина в своей статье «Организация преподавания учебных курсов по экономике в российских университетах в XIX веке» подробно описала процесс формирования учебных курсов по экономике в этот исторический период. Она реконструировала последовательность создания таких обзоров, что позволяет понять особенности образовательного процесса и методические подходы, применяемые в университетах того времени. В работе рассматриваются ключевые аспекты, касающиеся структуры курсов, выбора учебных материалов и методов преподавания, что способствует более глубокому пониманию развития экономического образования в России.

- Преподаватели писали на имя декана заявления о планируемых лекциях.

- На основе этих заявлений факультет формировал обозрение преподавания и расписание лекций.

- Обозрение преподавания и расписание лекций утверждал совет университета.

- Этот документ передавался на утверждение попечителю учебного округа, а потом на окончательное утверждение — в Министерство народного просвещения.

Профессора имели возможность свободно формировать содержание своих учебных курсов. Однако к концу XIX века академическая свобода в образовании начала противоречить требованиям к экзаменам, установленным государством. Это несоответствие привело к необходимости пересмотра подходов к обучению и оценке знаний студентов. В результате возникли новые вызовы для образовательной системы, требующие балансировки между инновациями в преподавании и соблюдением государственных стандартов. Обсуждение этой проблемы актуально и сегодня, поскольку академическая свобода продолжает оставаться важным аспектом в образовательном процессе.

Как обстояли дела с экзаменами в университетах

Контроль знаний студентов в императорских университетах долгое время оставался несогласованным. В начале студенты сдавали переводные экзамены в конце каждого учебного года по всем предметам, изученным за этот период. Однако в Университете св. Владимира в Киеве и Дерптском университете действовали свои отличные правила. В этих учебных заведениях экзамены проводились всего дважды: в конце второго курса и итоговые экзамены по завершении последнего года обучения. Такой подход соответствовал традициям немецких университетов. При Александре II было решено внедрить эту систему во всех университетах Российской империи, с надеждой, что это повысит самостоятельность студентов и вдохновит их на углубленное изучение науки, а не на заучивание ради экзаменов. Однако результаты оказались противоположными: успеваемость студентов снизилась.

Устав 1863 года предоставил университетам возможность самостоятельно определять методы контроля знаний студентов. В некоторых вузах были возвращены ежегодные испытания, в других сохранили немецкую систему экзаменов за полкурса, а еще в ряде учебных заведений экзамены проводили дважды в год, как это принято в настоящее время. Процедуры сдачи и приема экзаменов, включая наличие комиссии, а также шкалы оценок варьировались: от 1 до 5, от 0 до 5, и использовалась трехбалльная система оценивания (весьма удовлетворительно, удовлетворительно, неудовлетворительно). Эти изменения в системе экзаменов сыграли значительную роль в формировании образовательного процесса и повышении качества подготовки студентов.

Обязательно ознакомьтесь с нашими другими материалами.

Задолго до ЕГЭ: история экзаменов для поступления в университеты царской России

Экзамены на поступление в университеты царской России имеют богатую и интересную историю. До введения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в современной России, процесс поступления в высшие учебные заведения был значительно сложнее и более разнообразным.

В XIX веке, когда в стране активно развивалась система образования, экзамены в университеты представляли собой важный этап для абитуриентов. Кандидаты должны были продемонстрировать свои знания по различным предметам, включая математику, литературу, иностранные языки и естественные науки.

Важно отметить, что экзамены проводились в различных формах: от устных испытаний до письменных работ. Это позволяло оценить не только теоретические знания студентов, но и их способности к критическому мышлению и анализу.

Система экзаменов была жесткой и требовала от абитуриентов значительных усилий. Многие студенты готовились к поступлению в течение нескольких лет, посещая специальные гимназии и подготовительные курсы. Это создавало конкуренцию и способствовало повышению общего уровня образования в стране.

Таким образом, экзамены на поступление в университеты царской России стали важным элементом образовательной системы, закладывая основы для дальнейшего развития высшего образования в стране. История этих экзаменов подчеркивает значимость учебного процесса и роль, которую он играл в формировании будущих специалистов.

В 1884 году в Российской империи был принят новый университетский устав, который установил единый порядок обучения. Согласно этому уставу, студенты могли учиться без переводных экзаменов, но с обязательными зачетами за полугодия и итоговыми экзаменами в конце учебного года. Это нововведение вызвало обсуждение, так как многие считали, что такой подход стимулирует студентов к самостоятельной научной работе благодаря тому, что зачеты менее сложны, чем экзамены.

Реформаторы столкнулись с неудачей, поскольку в каждом университете система зачётов была интерпретирована по-разному. В некоторых учебных заведениях зачет за полугодие присваивался на основе экзамена по одному основному предмету, тогда как в других применялась сложная система оценок — «зачёт», «слабый зачёт», «условный зачёт», «незачёт». В зависимости от комбинации этих обозначений, студенты могли как перейти на следующий курс, так и остаться на повторном обучении. Стоит отметить, что профессора имели возможность самостоятельно устанавливать критерии для получения зачёта, что ещё больше усложняло процесс и создавало путаницу среди студентов. Это разнообразие подходов к оцениванию значительно затрудняло переход на единую систему обучения в вузах.

В 1886-1887 учебном году на кафедре политической экономии и статистики Императорского Санкт-Петербургского университета студенты обязаны были пройти зачет. Для этого им нужно было изложить устно или письменно одну из тем курса у одного из профессоров. У другого профессора, в специально назначенные для этого беседы в конце полугодия, студент должен был продемонстрировать знание одной из рекомендованных в программе литературы. Такой подход способствовал углубленному пониманию предмета и развитию аналитических навыков студентов, что было важным аспектом их образовательного процесса.

Преподавателей возмущало передача итоговых экзаменов в ведение специальных испытательных комиссий. Это изменение вызывало недовольство, поскольку обязывало профессоров адаптировать свои учебные программы к требованиям и взглядам этих комиссий. Преподаватели, привыкшие к свободе в обучении, не желали принимать такие условия. Более подробно эту тему освещает статья Е. Ю. Жаровой «Система обучения в университетах Российской империи: между академической свободой и государственной регламентацией». Таким образом, процесс унификации учебных программ различных университетов оказался непростым и вызывал значительное сопротивление со стороны преподавательского состава.

Читать также:

Лев Толстой высказал мнение о бесполезности школьных и университетских экзаменов. Он считал, что экзамены не способствуют настоящему обучению и пониманию предмета. По его мнению, система оценивания ставит акцент на запоминании фактов, вместо глубокого осмысления и практического применения знаний. Толстой подчеркивал, что настоящая цель образования заключается в формировании личности и развитии критического мышления, а не в получении оценок. Он призывал к переосмыслению образовательной системы, чтобы сделать ее более гуманной и ориентированной на потребности ученика. Таким образом, идеи Толстого остаются актуальными и сегодня, поднимая важные вопросы о качестве образования и его реальной ценности.

В 1889 году министерство образования восстановило экзамены в конце первого и второго курсов по утвержденным предметным спискам. В конце третьего курса рекомендовалось проводить письменное сочинение, однако в 1911 году университеты добились возвращения экзаменов и для студентов, завершивших третий курс. Итоговые испытания по различным предметам продолжали проводиться в конце четвертого курса в установленном объеме. Подробности об этом рассматриваются в статье Е. Ю. Жаровой «Контроль над занятиями студентов в университетах Российской империи во второй половине XIX — начале XX века». Приведенные записи Надежды Платоновой относятся именно к этому историческому периоду, что подчеркивает важность контроля над образовательным процессом в то время.

В 1906 году были введены новые правила, касающиеся зачёта полугодий и проведения испытаний в испытательных комиссиях. Университеты получили возможность самостоятельно разрабатывать учебные программы, включая экзаменационные требования. Однако для получения выпускного свидетельства студентам необходимо было пройти определённый объём лекций и практических занятий. Кроме того, им требовалось сдать экзамены как в процессе обучения, так и итоговые по тем предметам, которые не были сданы во время курсовых экзаменов. Эта система обучения получила название предметной.

В интервью «Санкт-Петербургским ведомостям» заведующий Музеем истории Санкт-Петербургского государственного университета, профессор Игорь Тихонов, отметил, что предметная система обучения позволяла студентам сдавать экзамены и выполнять задания в любой последовательности. Хотя этот подход способствовал углубленному изучению отдельных тем, он также привел к появлению «вечных студентов», которые могли продолжать обучение неопределенно долго из-за отсутствия четких сроков окончания.

В 1911 году Министерство просвещения утвердило список предметов для полукурсовых и итоговых испытаний, что окончательно вывело экзамены из компетенции университетов. Этот шаг стал важным этапом в централизованной системе образования, где контроль за учебным процессом и оцениванием знаний студентов стал более строгим и регламентированным.

Узнайте больше об образовательных возможностях и актуальных трендах в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить интересные материалы и полезные советы!

Читайте также:

- Былое: как учились и сдавали экзамены в Смольном институте

- Лев Толстой: университетские лекции — не более чем «забавный обряд»

- «Никаких экзаменов для сознательных пролетариев-матросов не нужно»

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее