Чем особенно запомнился 2021 год в сфере образования / Skillbox Media

Вспоминаем самые важные и просто громкие события. Реформы, взлёты, разочарования, скандалы, проекты, персоны — вдруг вы что-то пропустили?

Содержание:

- Девизы года: «От онлайна не уйти!» и «Воспитание — в школы и вузы!»

- Реформы года: СПО, аспирантура, ФГОСы, новая аккредитация вузов

- Неожиданности года: госконтроль за электронными образовательными ресурсами и смена ректоров

- «Философский камень» года: качество образования

- Проекты года: «Приоритет-2030», новейшие кампусы, ЦОС и кое-что ещё

- Разочарования года: приёмная кампания и попытки избавить учителей от бумажной работы

- Скандал года: дело Раковой и Зуева

- Боль года: снова стрельба в учебных заведениях и вопрос безопасности

- Термин года: цифровая дидактика

- Персона года: директор казанского лицея

- Организация года: университет «Сириус»

- Взлёт года: платформа «Факультетус»

- Кейс года: «Академия L&D»

- Идеи года: цифровое портфолио и «Учитель года» как «Форт Боярд»

- Парадокс года: Алиса в образовании

- Вопрос года: так что там с просветительской деятельностью?

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать большеВ течение года Skillbox Media внимательно отслеживал события и изменения в различных сегментах образовательной сферы, освещая ключевые моменты и яркие тренды. Мы подготовили обширный обзор, в котором собраны важнейшие события и тенденции, оказавшие значительное влияние на образование. Понимаем, что в преддверии праздников сложно найти время для чтения длинных материалов, поэтому вы можете сразу перейти к интересующему вас разделу по предоставленной ссылке.

- девизы года: «От онлайна не уйти!» и «Воспитание — в школы и вузы!»;

- реформы года: СПО, аспирантура, ФГОСы, новая аккредитация вузов;

- неожиданности года: госконтроль за электронными образовательными ресурсами и смена ректоров;

- «философский камень» года: качество образования;

- проекты года: «Приоритет-2030», новейшие кампусы, ЦОС и кое-что ещё;

- разочарования года: приёмная кампания и попытки избавить учителей от бумажной работы;

- скандал года: дело Раковой и Зуева;

- боль года: снова стрельба в учебных заведениях и вопрос безопасности;

- термин года: цифровая дидактика;

- персона года: директор казанского лицея;

- организация года: университет «Сириус»;

- взлёт года: платформа «Факультетус»;

- кейс года: «Академия L&D»;

- идеи года: цифровое портфолио и «Учитель года» как «Форт Боярд»;

- парадокс года: Алиса в образовании;

- вопрос года: так что там с просветительской деятельностью?

Девизы года: «От онлайна не уйти!» и «Воспитание — в школы и вузы!»

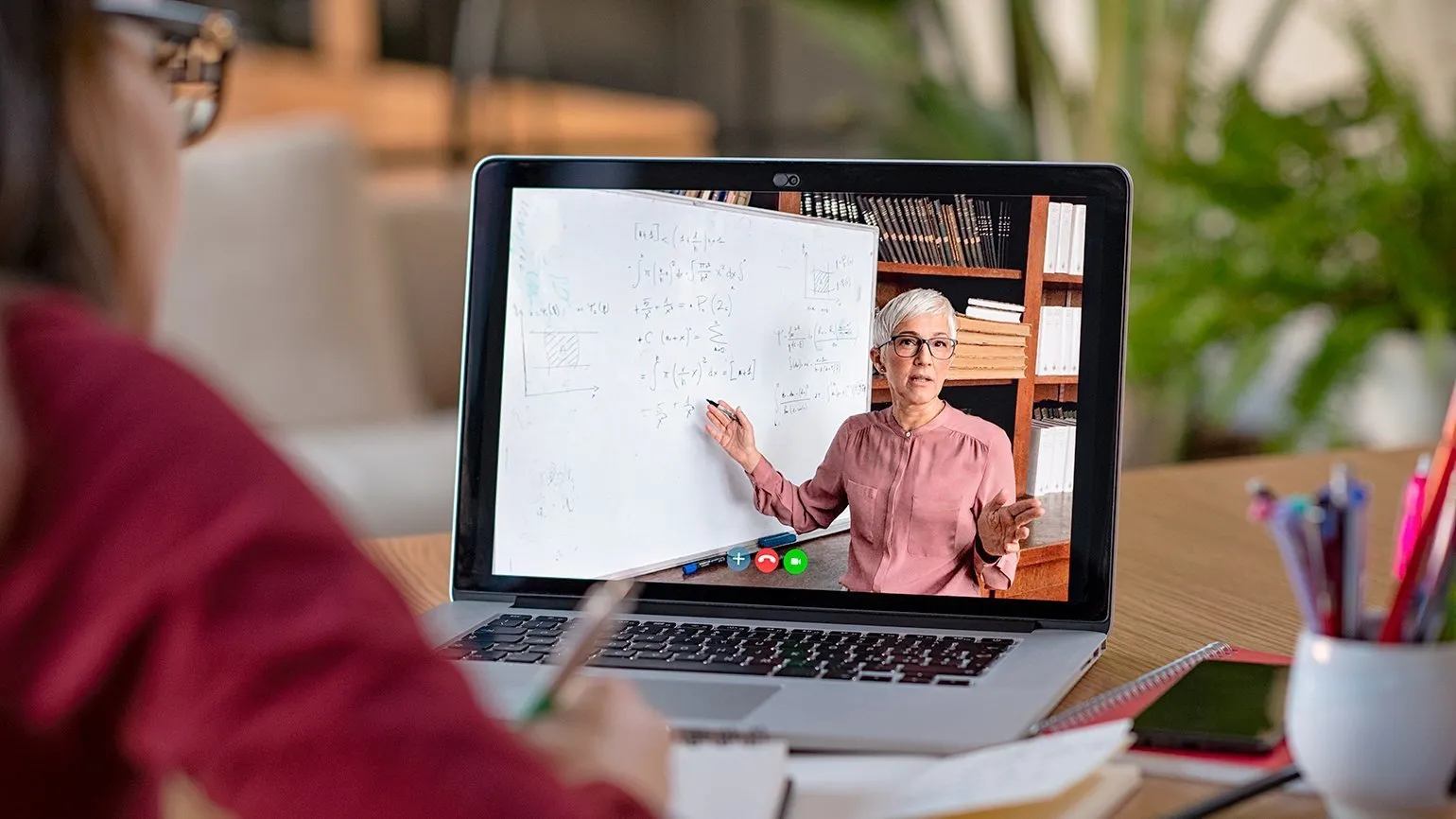

В высказываниях чиновников и экспертов в области образования заметен общий тренд: первоначальный шок от внезапного перехода на дистанционное обучение остался позади, и онлайн-формат становится привычным. Даже те, кто ранее выступал против цифровизации, должны признать, что настало время принять новую реальность — онлайн и цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь. Образование адаптируется к этим изменениям, и важно осознать, что будущее за гибридными форматами, которые объединяют традиционные методы обучения с инновационными цифровыми решениями.

Онлайн-форматы обучения все чаще рассматриваются как важная часть образовательного процесса. Смешанные и гибридные подходы становятся не только актуальными, но и необходимыми. Это обусловлено не только последствиями антиковидных мер, но и тем, что они предлагают удобство для студентов и оптимизируют учебные процессы. Гибридные модели обучения позволяют сочетать лучшие практики традиционного и онлайн-образования, обеспечивая более эффективное усвоение материала и гибкость в выборе времени и места занятий. В условиях современного мира, где технологии стремительно развиваются, такой подход отвечает требованиям учащихся и образовательных учреждений.

Министр науки и высшего образования играет ключевую роль в развитии образовательной системы и научной сферы страны. Его обязанности включают формирование государственной политики в области науки и образования, а также координацию работы образовательных учреждений и научных организаций. Министр отвечает за внедрение инновационных технологий в учебный процесс, повышение качества образования и поддержку научных исследований. Важным аспектом работы министра является сотрудничество с международными образовательными и научными учреждениями для обмена опытом и внедрения лучших практик. Эффективное руководство в этой сфере способствует не только развитию научного потенциала, но и экономическому прогрессу страны.

На круглом столе, посвященном правам человека в условиях цифровизации, были обсуждены ключевые вопросы, касающиеся защиты прав граждан в современном цифровом мире. Участники отметили важность соблюдения прав человека в условиях стремительного развития технологий. Обсуждение охватило различные аспекты, включая конфиденциальность данных, свободу слова и доступ к информации. Эксперты подчеркнули необходимость создания эффективных механизмов для защиты прав пользователей в интернете, а также роль государственного регулирования в обеспечении безопасности и правовой защиты в цифровом пространстве. Важно, чтобы все заинтересованные стороны – государственные органы, частный сектор и гражданское общество – сотрудничали для создания справедливой и безопасной цифровой среды.

После пандемии становится очевидным, что удаленное и онлайн-обучение займут более значительное место в образовательном процессе. Очный формат обучения также претерпит изменения. Даже если завтра все ограничения будут сняты, университеты, безусловно, вернутся к традиционному обучению, но элементы дистанционного взаимодействия между студентами и преподавателями останутся навсегда. Эта новая реальность открывает возможности для гибридных моделей образования, которые объединят преимущества как очного, так и онлайн-обучения, предоставляя студентам больше гибкости и доступа к образовательным ресурсам.

Директор Института онлайн-образования Финансового института при Правительстве Российской Федерации и заведующая кафедрой «Цифровизация образования» является ключевой фигурой в развитии цифровых технологий в сфере образования. Она активно способствует внедрению современных образовательных решений и методов, направленных на улучшение качества онлайн-обучения. Под ее руководством институт реализует инновационные программы и проекты, направленные на повышение доступности и эффективности образовательных услуг в России. Эта роль подразумевает не только управление учебными процессами, но и активное участие в исследованиях, посвященных цифровизации образования, что делает её экспертом в данной области.

На панельной дискуссии «Как онлайн может повлиять на репутацию вуза», проходившей в рамках международной онлайн-конференции eSTARS 2021, обсуждались ключевые аспекты влияния цифровых технологий на имидж высших учебных заведений. Участники конференции рассматривали, как онлайн-платформы и социальные сети формируют общественное восприятие университетов, а также делились успешными примерами использования цифровых инструментов для повышения репутации образовательных учреждений. Важность присутствия вузов в интернете и активного взаимодействия с аудиторией становится все более значимой в условиях современного образовательного ландшафта.

Чтобы привлечь поколение Z в наш университет, необходимо изменить подход к цифровым технологиям. Вместо агрессивно-негативного отношения, следует развивать более спокойное и позитивное восприятие. Кроме того, важно модернизировать систему сопровождения учебного процесса, чтобы она соответствовала потребностям современных студентов. Это позволит создать комфортную образовательную среду и повысить привлекательность нашего учебного заведения для молодежи.

Аналитический доклад «Качество образования в российских университетах: что мы поняли в пандемию» показал изменения в восприятии дистанционного обучения. В 2021 году количество преподавателей, негативно относящихся к онлайн-образованию, сократилось до 37% с 47% в 2020 году. При этом число преподавателей, уверенных в том, что смешанный формат обучения станет нормой в высшем образовании, возросло до 70% в 2021 году по сравнению с лишь 22% в 2020 году. Студенты также проявляют предпочтение к смешанным формам обучения, подчеркивая их удобство. Таким образом, наблюдается явная тенденция к интеграции дистанционных и традиционных методов в образовательный процесс, что открывает новые горизонты для высших учебных заведений в России.

Школьные учителя уверены, что смешанный формат обучения представляет собой будущее образовательного процесса. Этот подход сочетает традиционные методы преподавания с современными технологиями, позволяя ученикам получать знания более эффективно. Использование онлайн-ресурсов и интерактивных платформ в сочетании с очными занятиями способствует более глубокому усвоению материала и повышает уровень вовлеченности студентов. Смешанное обучение также предоставляет возможность индивидуализировать образовательный процесс, учитывая особенности каждого ученика. Таким образом, смешанный формат обучения становится ключевым элементом в современном образовании, открывая новые горизонты для развития учащихся.

Читать также:

Почему наши школы все еще не стали цифровыми: мнения экспертов

В последние годы цифровизация образования стала одной из наиболее обсуждаемых тем. Несмотря на наличие современных технологий, многие школы не успевают адаптироваться к новым требованиям. Эксперты отмечают несколько ключевых причин, почему процесс цифровизации затягивается. Во-первых, недостаток финансирования ограничивает возможности для внедрения новых технологий и обновления оборудования. Во-вторых, отсутствие квалифицированного персонала, способного работать с современными цифровыми инструментами, создает дополнительные трудности.

Также важным фактором является консерватизм образовательной системы, которая не всегда готова принимать инновации. Многие учителя и родители испытывают страх перед изменениями, что замедляет процесс адаптации. Кроме того, не все образовательные учреждения имеют доступ к высокоскоростному интернету, что существенно ограничивает возможности внедрения цифровых решений.

В заключение, для успешной цифровизации школ необходимо объединить усилия государства, образовательных учреждений и общества. Только так можно создать условия для эффективного внедрения современных технологий в образовательный процесс.

Трудности в образовательном процессе все еще существуют. Педагоги как в школах, так и в вузах часто сталкиваются с недостатком знаний о применении цифровых сервисов в учебе. Кроме того, не все учебные заведения обладают необходимым техническим оснащением. Однако эти проблемы имеют решения и могут быть преодолены с помощью повышения квалификации преподавателей и инвестиций в инфраструктуру.

Общественное мнение о влиянии цифровых технологий на школьное обучение претерпевает изменения. В текущем году 46% россиян отмечают положительное воздействие цифровых технологий на образовательный процесс. 12% респондентов считают, что технологии не оказывают значимого влияния на качество образования, тогда как 26% выражают мнение о негативных последствиях их использования. Такое распределение мнений подчеркивает важность дальнейшего анализа и обсуждения роли технологий в образовательной среде.

Некоторые участники учебного процесса продолжают испытывать скепсис и негативное отношение к цифровизации образования. Однако в этом году государство четко обозначило свою позицию: цифровизация будет активно развиваться. Принятые концепции предусмотрены как для школ, так и для вузов, что подчеркивает важность и необходимость внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. Это направление будет способствовать улучшению качества обучения и повышению доступности образования для всех категорий студентов.

Узнайте больше:

В последние годы наблюдается значительное изменение в отношениях между преподавателями и студентами, что приводит к стиранию традиционной субординации. Современные образовательные методы и технологии способствуют более открытой и демократичной атмосфере в учебном процессе. Студенты становятся не только получателями знаний, но и активными участниками образовательного процесса, внося свои идеи и предложения. Преподаватели, в свою очередь, начинают воспринимать студентов как равноправных партнеров, что способствует более эффективному взаимодействию. Это изменение не только улучшает качество обучения, но и формирует более доверительную и продуктивную атмосферу в учебных заведениях. Понимание и уважение мнения студентов становятся важными аспектами современного образования, способствуя созданию активного и вовлеченного сообщества.

В прошлом году в закон «Об образовании в РФ» были внесены изменения, обязывающие образовательные учреждения включать в свои программы рабочие методы воспитания и календарный план воспитательной работы. Эти изменения касаются всех уровней образования, включая высшие учебные заведения. Важно отметить, что внедрение таких методов способствует более эффективному формированию воспитательной среды и развитию социальных навыков у студентов, что в конечном итоге положительно сказывается на их профессиональной подготовке и личностном росте.

Воспитание играет ключевую роль в формировании у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности. Оно направлено на укрепление уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев, а также к закону и правопорядку. Важными аспектами воспитательного процесса являются уважение к человеку труда и старшему поколению, взаимное уважение среди людей, бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, а также к природе и окружающей среде. Такой подход способствует созданию гармоничного общества, где ценятся духовные и культурные ценности.

Интеграция воспитательной работы в учебные программы была запущена с предоставлением вузам времени для ее реализации, и в полном объеме эти нормы вступили в силу в 2021 году. В рамках этого процесса были установлены четкие сроки для сдачи запланированных мероприятий и отчетов по воспитательной работе, что позволяет учреждениям высшего образования более эффективно организовывать и оценивать свою деятельность в этой области. Важность воспитательной работы в вузах заключается в формировании у студентов не только профессиональных навыков, но и социальных ценностей, что способствует их гармоничному развитию и успешной адаптации в обществе.

Четыре месяца назад, на всероссийском семинаре-совещании по вопросам воспитательной работы, министр образования Валерий Фальков отметил, что одним из главных рисков является формализация процессов. В ответ на вопрос о возможном введении отчётных метрик он предупредил: «Существует опасность, что мы начнём оценивать только количество мероприятий». На тот момент он выражал опасения относительно того, что такая мера может привести к снижению качества воспитательной работы.

Воспитательная работа в университетах должна быть интегрирована в повседневную жизнь студентов, становясь неотъемлемой частью их учебного процесса. Студенты, приходя на занятия, не должны разделять опыт получения профессиональных знаний и воспитания. Воспитание происходит через все аспекты университетской жизни: через атмосферу учебного заведения, взаимодействие с сотрудниками и, прежде всего, в процессе лекций и семинаров, где студенты активно общаются с преподавателями. Такой подход способствует формированию целостной образовательной среды, где каждый элемент способствует развитию личности студента.

В ряде регионов России начали внедрять институт советников по воспитательной работе в школах, и ожидается, что эта практика распространится на другие регионы. По поручению президента страны, Минпросвещения совместно с региональными органами исполнительной власти, а также «Российским движением школьников» и АНО «Большая перемена» займется выявлением лучших практик внеурочной деятельности учащихся. Основное внимание будет уделено вовлечению школьников в работу советов и других объединений. В результате Всероссийского форума классных руководителей, прошедшего в октябре, был принят меморандум, который подчеркивает важность воспитательной работы в образовательных учреждениях.

Воспитательная функция стала центральной темой обсуждения на различных профессиональных мероприятиях в течение года. Это отражает наши современные реалии и подчеркивает важность воспитания в образовательном процессе. Обсуждение этой темы открывает новые горизонты для понимания роли воспитания в формировании личности и социальной ответственности.

Министр науки и высшего образования отвечает за разработку и реализацию государственной политики в области науки и образования. Его основная задача заключается в улучшении качества высшего образования, поддержке научных исследований и содействии инновациям. Министр координирует работу вузов, исследовательских институтов и других образовательных учреждений, стремясь обеспечить доступность и конкурентоспособность образования на международной арене. Важными направлениями деятельности министра являются модернизация учебных программ, повышение уровня подготовки специалистов и развитие научного потенциала страны.

Круглый стол, посвященный правам человека в условиях цифровизации, стал важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов, связанных с защитой прав граждан в эпоху технологий. Специалисты и эксперты в области прав человека собрались, чтобы обменяться мнениями о вызовах и возможностях, которые предоставляет цифровая эпоха. Основное внимание было уделено вопросам конфиденциальности, безопасности данных и необходимости законодательных изменений для защиты прав пользователей в интернете. Данная инициатива подчеркивает важность диалога между государством, обществом и технологическими компаниями для создания эффективных механизмов защиты прав человека в условиях стремительного развития цифровых технологий.

После пандемии стало ясно, что удаленное и онлайн-обучение займут более значительное место в образовательном процессе. Очный формат обучения также претерпит изменения. Даже если завтра все ограничения будут сняты, университеты, безусловно, вернутся к традиционному обучению. Однако элементы дистанционного взаимодействия между студентами и преподавателями останутся с нами на постоянной основе. Это означает, что образовательные учреждения будут интегрировать онлайн-форматы в свои программы, что позволит создать более гибкие и эффективные методы обучения.

Директор Института онлайн-образования Финансового института при Правительстве Российской Федерации и заведующая кафедрой «Цифровизация образования» активно развивает новые подходы к обучению в цифровую эпоху. Она занимается внедрением современных технологий в образовательный процесс, что позволяет повысить качество и доступность образования. Под её руководством институт реализует инновационные программы, направленные на подготовку специалистов, способных эффективно работать в условиях цифровой трансформации.

На панельной дискуссии «Как онлайн может повлиять на репутацию вуза» в рамках международной онлайн-конференции eSTARS 2021 обсуждаются ключевые аспекты влияния цифровых технологий на имидж высших учебных заведений. В ходе мероприятия эксперты поделятся опытом и предложат стратегии по укреплению репутации вузов в условиях растущей конкуренции в онлайн-пространстве. Участники дискуссии рассмотрят важность цифровой идентичности, активного присутствия в социальных сетях и использования онлайн-ресурсов для повышения привлекательности образовательных учреждений.

Для того чтобы поколение Z выбрало наш университет, необходимо изменить отношение к цифровым технологиям с агрессивно-негативного на более спокойное и позитивное. Важно также переосмыслить систему сопровождения обучения, адаптируя её к современным требованиям и ожиданиям студентов. Создание комфортной и поддерживающей образовательной среды, где цифровые инструменты используются для улучшения учебного процесса, станет решающим фактором в привлечении молодых людей к нашему университету.

Реформы года: СПО, аспирантура, ФГОСы, новая аккредитация вузов

В России наблюдается рост интереса к колледжам: 60% девятиклассников и 30% одиннадцатиклассников выбирают именно это направление для дальнейшего обучения. В то же время система среднего профессионального образования (СПО) проходит значительные реформы. Основной задачей этих изменений является адаптация подготовки специалистов к актуальным требованиям рынка труда и увеличение гибкости образовательных программ. Это позволит оперативно обновлять федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) в соответствии с динамичными запросами работодателей.

В марте 2023 года Минпросвещения России анонсировало значительные изменения в системе профессионального образования, включая сокращение числа профессий и специальностей в колледжах в два раза через их объединение и трансформацию. Уже определены специальности, которые подвергнутся этим изменениям. В мае также стало известно о планах сократить срок обучения в колледжах с четырёх до двух лет, хотя это изменение не будет касаться всех направлений подготовки. Эти инициативы связаны с федеральным проектом «Профессионалитет», который стартует 1 сентября 2022 года. Первоначально проект будет реализован в 70 колледжах, с последующим расширением этого числа. К 2024 году предполагается, что 70% российских колледжей сократят сроки обучения, а каждый второй выпускник получит не менее двух квалификаций. О данных планах было сообщено в сентябре. Эти изменения направлены на модернизацию профессионального образования и подготовку специалистов, соответствующих требованиям современного рынка труда.

В рамках программы «Профессионалитет» планируется создание образовательно-производственных центров, известных как кластеры. Эти центры будут представлять собой интеграцию колледжей и предприятий, что позволит эффективно развивать профессиональное образование в конкретных отраслях экономики. Кластеры будут работать на стыке теории и практики, обеспечивая студентов актуальными знаниями и навыками, необходимыми для успешной карьеры. Также в рамках программы предусмотрено развитие модели колледжей-заводов, что позволит создать инновационную образовательную среду, где студенты смогут получать практический опыт непосредственно в производственном процессе. Это обеспечит высокую конкурентоспособность выпускников на рынке труда и способствует развитию экономики в целом.

Читать также:

Обнародованы детали внедрения программы «Профессионалитет». Эта инициатива направлена на улучшение качества профессионального образования в стране. Программа предполагает создание новых образовательных стандартов и обновление учебных планов, что позволит лучше подготовить студентов к требованиям современного рынка труда. В рамках «Профессионалитета» акцент будет сделан на практическое обучение и сотрудничество с работодателями, что обеспечит студентам возможность получать актуальные знания и навыки. Ожидается, что программа способствует повышению конкурентоспособности выпускников и их успешной адаптации в профессиональной среде.

С 1 сентября 2021 года вступил в силу обновленный порядок подготовки кандидатских диссертаций. Этот закон был принят в преддверии Нового года. Согласно новой редакции, предзащита научной работы вновь стала обязательным этапом итоговой аттестации для аспирантов и адъюнктов. Ранее, после реформ 2013 года, аспиранты могли получить диплом, сдав экзамены, без необходимости предзащиты диссертации. Теперь данная возможность закрыта, что подчеркивает важность тщательной подготовки и защиты научных исследований.

Диплом об окончании аспирантуры будет упразднён. Вместо него введут два новых документа: заключение комиссии о соответствии диссертации на соискание учёной степени кандидата наук установленным критериям и свидетельство об окончании аспирантуры. В случае, если аспирант не получит положительное заключение комиссии на предзащите, ему будет выдано лишь свидетельство, подтверждающее факт прохождения обучения. Эти изменения направлены на оптимизацию процесса получения учёных степеней и повышение требований к качеству диссертационных работ.

Поправки упростили процесс разработки требований к программам аспирантуры для научных организаций, не имеющих статуса вузов. В результате неудачных норм 2013 года некоторые из таких организаций были вынуждены прекратить набор аспирантов. Это изменение способствует восстановлению и улучшению аспирантских программ, что в свою очередь положительно скажется на научной деятельности и подготовке квалифицированных специалистов.

В 2022 году были обновлены федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального и основного общего образования. Эти изменения вступят в силу с 1 сентября 2022 года, что значительно повлияет на образовательный процесс в школах. Обновленные документы направлены на повышение качества образования и соответствие современным требованиям. Важно отметить, что новые стандарты будут способствовать более глубокому пониманию предметов и развитию ключевых компетенций у учащихся.

В мае президентом был подписан закон, который предоставляет вузам и колледжам больше возможностей для формирования образовательных программ. Теперь учебные планы могут включать компетенции, связанные с несколькими профессиями, специальностями и направлениями подготовки. Это означает, что студенты смогут одновременно получать несколько квалификаций. В связи с этим разрабатываются новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), которые будут учитывать не только отдельные профессии и специальности, но и их укрупнённые группы. Кроме того, признано, что практика формирования ФГОС на основе профстандартов является неэффективной, так как она не позволяет быстро реагировать на изменения запросов рынка труда. Новый закон и обновлённые подходы к образованию способствуют более гибкому и современному обучению, что важно для подготовки специалистов, соответствующих требованиям экономики.

Новый порядок аккредитации разрабатывается не только для вузов, но и для школ и учреждений среднего профессионального образования. Он должен вступить в силу с 1 марта 2022 года. Основное внимание в этом году уделялось вузам, поскольку аккредитация станет бессрочной. Кроме того, важным моментом стали новые аккредитационные показатели, утвердившиеся в ноябре Министерством образования и науки. Эти показатели вызвали множество вопросов у образовательных учреждений, о чем мы подробнее рассказали в нашем предыдущем материале.

Неожиданности года: госконтроль за электронными образовательными ресурсами и смена ректоров

В начале декабря Госдума приняла в третьем чтении поправки к Федеральному закону «Об образовании». Эти изменения касаются использования в образовательных учреждениях, таких как школы и колледжи, только государственных информационных систем для дистанционного обучения, когда это связано с обработкой персональных данных учащихся. Также допускается использование только верифицированных государством электронных образовательных ресурсов, включённых в официальный перечень. Новый закон вступит в силу для государственных платформ с 1 января 2023 года, а требования по верификации ресурсов начнут действовать с 1 сентября 2022 года. Эти меры направлены на повышение безопасности данных учащихся и улучшение качества образовательных ресурсов в дистанционном формате.

Недавние изменения, касающиеся использования только государственных или верифицированных государством цифровых ресурсов в школах, стали неожиданностью для многих участников EdTech, занимающихся контентом для школьников. Эти нововведения были озвучены в конце сентября в поручениях президента, подготовленных по итогам заседания президиума Госсовета. Теперь образовательные учреждения должны адаптироваться к новым требованиям, что может повлиять на доступность и качество образовательных материалов.

Скорректированные изменения в законодательстве были разработаны оперативно и включены в законопроект, изначально посвящённый другой теме, который на тот момент уже прошёл первое чтение. Такие действия свидетельствуют о стремлении быстро реагировать на актуальные проблемы и вносить необходимые поправки в правовую систему.

Государство планирует осуществить верификацию онлайн-курсов, соответствующих действующим образовательным программам в средних школах, средних специальных и высших учебных заведениях. Это позволит повысить качество образования и гарантировать, что онлайн-курсы соответствуют установленным стандартам.

Читайте также:

Важность качественного контента в SEO невозможно переоценить. Хорошо написанный текст не только привлекает внимание пользователей, но и улучшает позиции сайта в поисковых системах. Оптимизация контента включает в себя использование ключевых слов, структурирование информации и создание уникального материала. Обратите внимание на актуальность и полезность информации для вашей аудитории. Это поможет повысить не только видимость сайта, но и уровень доверия со стороны посетителей. Кроме того, регулярное обновление контента способствует удержанию пользователей и увеличивает вероятность возврата на сайт. Используйте методы внутренней и внешней оптимизации, чтобы обеспечить максимальную эффективность вашего контента в поисковой выдаче.

Цитата недели подчеркивает, что развитие EdTech в России невозможно без взаимодействия с государственными структурами. Государственная поддержка и сотрудничество с образовательными учреждениями играют ключевую роль в формировании эффективной экосистемы для технологий в образовании. В условиях быстрого технологического прогресса и изменений в образовательных потребностях, взаимодействие с государством становится необходимым условием для успешного внедрения инновационных решений, направленных на улучшение качества образования. Без этого партнерства EdTech стартапы могут столкнуться с серьезными препятствиями и ограничениями, что затруднит их развитие и внедрение на рынке.

В этом году произошли изменения в руководстве ряда известных университетов, и наиболее заметной стала отставка Ярослава Кузьминова с поста ректора НИУ ВШЭ. Он объяснил своё решение следующим образом: «Ректор не должен быть вечным. В противном случае он рискует стать памятником и утратить интерес к изменениям. Я не хочу, чтобы это случилось со мной. Не желаю стареть на должности ректора». Этот шаг подчеркивает важность обновления в образовательной сфере и необходимость новых идей для развития университетов.

Кузьминов занял пост научного руководителя Высшей школы экономики, а новым ректором стал Никита Анисимов, ранее возглавлявший Дальневосточный федеральный университет. В своем первом обращении Анисимов обозначил приоритетные задачи для вуза и отметил, что радикальные изменения в его структуре и программе не предусмотрены.

Читать также:

Экс-глава регионального управления ФСБ назначен проректором по безопасности Высшей школы экономики (ВШЭ). Это назначение подчеркивает важность обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, особенно в свете современных вызовов. Новый проректор будет отвечать за внедрение эффективных мер по обеспечению безопасности студентов и сотрудников, а также за развитие системы защиты информации в вузе. ВШЭ, как один из ведущих университетов страны, акцентирует внимание на создании безопасной образовательной среды.

В августе ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок была временно отстранена от должности в связи с проводимыми проверками в вузе. В ноябре она покинула пост по собственному желанию. В декабре стало известно о назначении и. о. ректора — Андрей Хазин, учёный-историк и искусствовед. Подобно ситуации в Высшей школе экономики, новый руководитель был назначен не из числа сотрудников университета. Как сообщила «Российская газета», ранее Хазин занимал позицию советника президента Российской академии художеств.

В этом году произошли изменения в руководстве таких ведущих университетов, как «Бауманка», МИФИ, МФТИ и Финансовый университет при Правительстве РФ. Эти изменения не стали неожиданностью, так как экс-ректоры данных учебных заведений достигли или почти достигли предельного возраста для занятия должности ректора (70 лет). После своей отставки экс-ректоры «Бауманки», МФТИ и Финансового университета остались в своих вузах в качестве президентов, а экс-ректор МИФИ был назначен исполняющим обязанности вице-президента Российской академии образования. Однако процесс выбора нового ректора МФТИ оказался непростым: педагогический коллектив вуза вынужден был обратиться с открытым письмом по этому вопросу. Эти изменения подчеркивают важность обновления руководства в высших учебных заведениях и отражают общие тенденции в системе образования России.

Обязательно ознакомьтесь с нашей рекомендацией.

В процессе назначения ректоров университетов наблюдаются два явных тренда. Первый тренд заключается в увеличении внимания к академическому опыту кандидатов. Университеты стремятся выбирать ректора, обладающего глубокими знаниями в области науки и образования, что способствует повышению качества образования и научных исследований. Второй тренд связан с акцентом на управленческие навыки. Современные университеты требуют от ректоров способности эффективно управлять ресурсами, налаживать партнерства и внедрять инновации. Эти изменения отражают современные вызовы в сфере высшего образования и стремление университетов к устойчивому развитию и международной конкурентоспособности.

«Философский камень» года: качество образования

В текущем году качество образования стало важной темой обсуждения в различных сегментах, включая среднее, высшее и дополнительное образование, а также в области EdTech. Профильные конференции и заседания президиума Госсовета подчеркивают, что вопрос качества образовательных услуг требует комплексного подхода и не имеет простых решений. Обсуждения акцентируют внимание на необходимости внедрения современных методов оценки и повышения стандартов, что является ключевым для формирования эффективной образовательной среды.

Министерство просвещения России представило новый рейтинг качества образования в регионах, который получил название «мотивирующий». В апреле пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что средневзвешенное место России по качеству школьного образования на международной арене составило 13,5, что превышает изначальные прогнозы, которые предполагали показатель 14. Однако, анализ ситуации показывает, что результаты не столь однозначны и требуют более глубокого исследования.

На Российском международном форуме «Время образования» обсуждались действия Рособрнадзора по систематизации и оптимизации контрольных и оценочных процедур в образовательных учреждениях. Участники форума также затронули вопрос недостатка определенных навыков у школьников, что подчеркивает необходимость реформ в образовательной системе.

Для улучшения SEO и актуальности текста, я переработаю его с акцентом на ключевые слова и фразы, которые могут привлечь больше трафика.

—

Изучите также следующие материалы:

Качество образовательной программы не может быть оценено без учета её реализации преподавателем. Эффективность программы напрямую зависит от профессионализма и компетентности преподавателя, который отвечает за её внедрение. Таким образом, важно рассматривать взаимодействие между программой и её исполнителем для получения полного представления о качестве образовательного процесса.

На конференции ИВО профессор высшего образования и проректор по образованию Университета Осло Бьёрн Стенсакер рассказал о том, как университеты по всему миру, включая Россию, ищут новые подходы к обеспечению качества образования в условиях быстро меняющегося мира. В своем докладе «Качество образования в российских университетах: что мы узнали в пандемию» он проанализировал связь между качеством образования и цифровизацией вуза. Кроме того, Институт образования НИУ ВШЭ провел круглый стол на тему «Качество преподавания в университете: вызовы, методы измерения и лучшие практики». Участники обсудили, какие системы и подходы к обучению университеты разработали в ответ на вызовы, возникшие во время пандемии.

Читайте также:

На конференциях об образовании в октябре обсуждались актуальные вопросы и тенденции в области образовательных технологий, преподавания и обучения. Участники делились опытом интеграции цифровых инструментов в учебный процесс, а также исследовали влияние дистанционного обучения на качество образования. Обсуждались методы повышения вовлеченности студентов, а также роль преподавателей в условиях быстро меняющейся образовательной среды. Ведущие эксперты поднимали темы инклюзивного образования и необходимости адаптации учебных программ к потребностям современных учащихся. Конференции стали площадкой для обмена идеями и выработки рекомендаций по улучшению образовательной практики.

Проблемы качества общеобразовательной подготовки в системе среднего профессионального образования (СПО) стали темой активных обсуждений на одной из секций «Недели образования». Вопросам повышения качества в сфере EdTech было уделено внимание на множестве площадок. В этом контексте осенью текущего года инициативная группа, в состав которой вошли EdTech-хаб «Сколково», университет Skypro, исследовательское агентство Smart Ranking и аналитическая компания EdYes, предложила разработать кодекс отрасли для лидеров рынка онлайн-образования. Этот кодекс будет содержать чёткие критерии для оценки качества дополнительного профессионального образования (ДПО). Создание такого документа поможет улучшить стандарты и повысить уровень образовательных услуг в EdTech-сфере.

Проекты года: «Приоритет-2030», новейшие кампусы, ЦОС и кое-что ещё

В 2023 году программа «5-100» была заменена новой инициативой под названием «Приоритет». Этот проект стал крупнейшей государственной программой поддержки российских университетов, нацеленной на повышение их конкурентоспособности и качества образования.

Вузы получат значительные гранты, которые будут способствовать развитию научных исследований и технологий. Основные гранты составят 100 миллионов рублей на протяжении десяти лет для каждого учебного заведения. Кроме того, предусмотрены специальные гранты, объем которых может достигать 1 миллиарда рублей. Эти средства направлены на поддержку прорывных научных исследований, создание высокотехнологичной продукции и технологий, а также на увеличение кадрового потенциала в области исследований и разработок. Такие меры помогут укрепить позиции российских вузов в научной сфере и способствовать инновационному развитию страны.

Вузы, соответствующие установленным критериям, должны были создать десятилетние программы развития, которые включали бы вклад в развитие регионов и увеличение производства наукоёмкой продукции. Ожидалось, что заявки подадут около 240 вузов, однако фактически их количество составило только 191. Вероятно, остальные учебные заведения решили, что не соответствуют необходимым требованиям.

24 июня было объявлено о старте приёма заявок. В июле стало известно, что более ста вузов объединились в консорциумы для участия в проекте, включая сотрудничество с научными организациями и предприятиями. Для многих региональных вузов это уникальная возможность соответствовать критериям отбора, таким как наличие более четырёх тысяч студентов очной формы, доход свыше одного миллиарда рублей и более 5% доходов от научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.

В конце сентября был опубликован список вузов, которые получили основной грант, в который вошли 106 учебных заведений. В начале октября стало известно о 46 университетах, удостоенных специальных грантов. Проект «Приоритет-2030» окажет значительное влияние на высшее образование, в результате чего в вузах будет внедрено более 300 новых специальностей.

Читайте также:

Цитаты недели: сможет ли программа «Приоритет» активизировать высшее образование в России?

В начале года президент Владимир Путин поручил правительству разработать до 2030 года в России сеть новых и модернизированных студенческих городков. В июне стали известны подробности этих планов, а также были утверждены правила предоставления государственной поддержки для таких проектов и критерии отбора территорий для строительства. В августе были выбраны первые восемь локаций для реализации данного инициативы.

- Екатеринбурге;

- Калининграде;

- Москве;

- Нижнем Новгороде;

- Новосибирске;

- Томске;

- Уфе;

- Челябинске.

Главам регионов необходимо активизировать привлечение частных инвестиций для строительства образовательных кампусов. Министерство науки и высшего образования России планирует организовать подписание соглашений о софинансировании между субъектами Федерации и бизнесом. В настоящее время проекты в Новосибирске, Москве и Томске уже имеют финансовую поддержку. Например, на строительство кампусов в Томске предусмотрено выделение 31 млрд рублей. Однако губернатор Томской области Сергей Жвачкин в декабре отметил, что общий объем инвестиций в проект составит 100 млрд рублей, а реализация всех мероприятий займет не менее 50 лет. Привлечение частных инвестиций является ключевым фактором для успешной реализации таких масштабных проектов в сфере образования.

Мы подробно обсуждали концепцию новых кампусов и ключевые идеи, которые стали основой для их проектирования и строительства. Эти кампусы направлены на создание современных образовательных пространств, способствующих эффективному обучению и развитию студентов.

В феврале 2022 года пройдет отбор кандидатов для создания новых учебных кампусов.

Читайте также:

Город невест преобразуется в динамичный студенческий центр. Новый статус привлечет молодежь из разных регионов, создавая уникальную атмосферу для учебы и творчества. Обновленные учебные заведения, современные общежития и развитая инфраструктура сделают жизнь студентов комфортной и насыщенной. Разнообразные культурные мероприятия и активная студенческая жизнь помогут сформировать сообщество единомышленников. Привлечение инвестиций в образовательные проекты способствует развитию инновационных технологий и стартапов, что сделает город привлекательным не только для студентов, но и для работодателей. Город невест обретает новые горизонты, становясь центром образования и интеллектуального развития.

Цифровая образовательная среда (ЦОС) представляет собой эксперимент, который продлится до 31 декабря 2022 года. Порядок отбора регионов для участия в этом эксперименте был утверждён в феврале 2021 года. Согласно информации от ТАСС, в проекте участвуют 15 субъектов Российской Федерации, что позволит охватить 40% образовательных организаций в этих регионах. Стандарт технического оснащения для школ, включённых в ЦОС, был утверждён в декабре 2021 года, хотя фактическое начало эксперимента датируется декабрем 2020 года. Целью ЦОС является внедрение современных технологий в образовательный процесс, что должно способствовать улучшению качества обучения и доступности образования.

Цель эксперимента заключается в модернизации и развитии системы начального, основного и среднего образования в отдельных регионах России. Он направлен на создание условий для внедрения и устойчивого использования Централизованной образовательной системы (ЦОС) по всей территории страны. В рамках данного эксперимента ЦОС будет использоваться как дополнительный инструмент для повышения эффективности образовательного процесса.

Цифровая образовательная среда (ЦОС) включает в себя не только техническое оснащение учебных заведений, но и использование специализированных онлайн-ресурсов. К ним относятся инструменты для автоматического планирования, которые помогут снизить нагрузку на учителей, освободив их от рутинных задач, а также средства для проверки домашних заданий. ЦОС также предоставляет возможность создания индивидуальных учебных траекторий для школьников, что способствует более эффективному усвоению материала и адаптации образовательного процесса под потребности каждого учащегося.

В апреле депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился в Верховный суд с требованием оспорить постановление о проведении эксперимента Центра онлайн-образования (ЦОС). Он аргументировал свою позицию тем, что данный эксперимент нарушает права детей и их законных представителей, особенно в свете недостаточного изучения влияния онлайн-обучения на здоровье детей. Тем не менее, Верховный суд не нашёл достаточных оснований для удовлетворения иска Рашкина.

В феврале было объявлено о создании платформы «Моя школа» в рамках нового проекта. Однако контракт с разработчиком был подписан только к концу года. По информации, на разработку платформы планируется выделить свыше 2 миллиардов рублей. Это значительное финансирование подчеркивает важность инициативы и ее потенциал в улучшении образовательного процесса.

Читайте также:

Для улучшения SEO-оптимизации вашего контента важно создавать качественные тексты, которые отвечают на вопросы пользователей и содержат ключевые слова. Основное внимание следует уделить уникальности и информативности, что повысит вероятность появления вашего контента в поисковых системах. Убедитесь, что текст логично структурирован и легко воспринимается, а также включайте внутренние ссылки на другие релевантные материалы. Это не только улучшает навигацию, но и увеличивает время, проведённое пользователями на вашем сайте. Правильное использование метаданных и заголовков также поможет улучшить видимость вашей страницы в поисковых системах.

Индивидуальные образовательные траектории в массовой школе: необходимость и преимущества

Вопрос о необходимости индивидуальных образовательных траекторий в массовой школе становится все более актуальным. Современное образование сталкивается с вызовами, связанными с разнообразием потребностей и интересов учеников. Индивидуальные образовательные траектории позволяют учитывать уникальные способности каждого ребенка, способствуя более эффективному обучению и развитию.

Создание индивидуальных траекторий помогает адаптировать учебный процесс к личным интересам и стилям обучения учащихся. Это способствует повышению мотивации и вовлеченности в учебу, а также улучшает усвоение материала. В результате ученики получают возможность развивать свои сильные стороны и преодолевать слабости, что делает образование более персонализированным.

Кроме того, внедрение индивидуальных образовательных траекторий в массовую школу может способствовать развитию критического мышления и самостоятельности у учащихся. Они учатся ставить перед собой цели, планировать свое обучение и принимать ответственность за свои результаты. Таким образом, индивидуализация образования становится не только инструментом для повышения успеваемости, но и важным аспектом формирования личности.

В заключение, индивидуальные образовательные траектории в массовой школе необходимы для создания более гибкой и адаптивной образовательной среды, способствующей максимальному раскрытию потенциала каждого ученика.

В рамках создания Центра Обработки Данных (ЦОС) была разработана платформа «Сферум», созданная совместно VK (Mail.ru Group) и «Ростелеком». В сентябре платформа была успешно запущена в 15 регионах, охватив более восьми тысяч школ. «Сферум» предоставляет возможность проведения видеоуроков, составления расписаний, обмена учебными материалами, общения с учениками, сбора заданий и организации родительских собраний. В этом году платформа «Сферум» была удостоена премии Рунета за значительный вклад в развитие российского интернет-сегмента.

Центры управленческих компетенций при вузах играют важную роль в развитии у студентов ключевых софт-скиллов. Также стоит отметить проект «Цифровые профессии», который предоставляет взрослым возможность освоить новые, востребованные профессии через образовательные онлайн-платформы. Государство берет на себя часть расходов на обучение, что делает программу доступной для широкой аудитории. Этот проект был запущен в июле. Генеральный директор компании «Нетология» Марианна Снигирёва отметила, что благодаря финансовой и информационной поддержке государства, программа привлекла участников, которые ранее не знали о возможностях онлайн-обучения, включая людей старшего возраста. Таким образом, проект способствует не только повышению квалификации, но и расширению доступности образования для всех желающих.

Разочарования года: приёмная кампания и попытки избавить учителей от бумажной работы

Приёмная кампания в вузы в этом году прошла по обновленным правилам, включая отмену второй волны зачислений. Данная мера была призвана устранить проблемы с неопределённостью студентов, которые колебались между учебными заведениями до самого последнего момента в рамках прежней системы приёма. Однако, новый порядок, похоже, привёл к ещё большей неопределённости и усложнил процесс как для абитуриентов, так и для вузов. В результате, многие студенты столкнулись с трудностями в выборе учебного заведения, что может негативно сказаться на их будущем образовании и карьерных перспективах. Учебные заведения, в свою очередь, испытывают сложности в планировании контингента студентов и оптимизации учебного процесса.

В этом году, осознавая, что второго шанса не будет, многие абитуриенты с высокими результатами ЕГЭ решили не рисковать и подали заявления на зачисление в менее престижные вузы, не дожидаясь результатов конкурса в более конкурентоспособные учебные заведения. В результате, студенты с более низкими баллами, но с крепкими нервами и готовностью ждать до последнего момента, смогли занять более высокие позиции в конкурсных списках и поступить в ведущие университеты. Хотя такие случаи наблюдались не везде, они все же имели место. Это привело к снижению проходных баллов в некоторых вузах, в частности, в Московском государственном университете, где произошло снижение на 34 направлениях подготовки. Кроме того, некоторые учебные заведения объявили о донаборе на определенные направления, так как не смогли заполнить все вакантные места.

Читать также:

Современная система поступления в вузы сталкивается с рядом проблем, которые требуют внимания. Основные трудности заключаются в недостаточной прозрачности процесса, высокой конкуренции, неэффективной подготовке абитуриентов, сложностях с доступом к информации и недостаточной поддержке со стороны образовательных учреждений.

Первая проблема — это недостаточная прозрачность критериев оценки и приема. Абитуриенты часто сталкиваются с неопределенностью в требованиях, что затрудняет подготовку. Вторая проблема — высокая конкуренция за места в популярных вузах. Это приводит к стрессу и давлению на студентов, что негативно сказывается на их психическом здоровье.

Кроме того, система подготовки к экзаменам не всегда соответствует требованиям вузов. Многие студенты выходят из школ неготовыми к реальным испытаниям, что снижает их шансы на успешное поступление. Также существует проблема недостаточного доступа к информации о вузах и их программах, что затрудняет выбор подходящего учебного заведения.

Наконец, поддержка со стороны образовательных учреждений часто оказывается неэффективной. Многие вузы не предоставляют достаточной информации и помощи абитуриентам, что усугубляет ситуацию. Решение этих проблем поможет сделать систему поступления более доступной и эффективной для всех участников процесса.

На популярных направлениях в вузах зачастую наблюдается нехватка бюджетных мест, что затрудняет поступление даже для олимпиадников и стобалльников. Абитуриенты с высокими баллами, но менее ста, рассчитывали занять достойные позиции в конкурсе, однако, не желая поступать в менее престижные учебные заведения, остались без мест. В результате, все бюджетные места были заполнены олимпиадниками, а вторая волна зачисления не проводилась. Таким образом, абитуриентам оставалось надеяться на донабор или возможность обучения на платной основе. Эта ситуация объясняется как новыми правилами приёма, так и ограниченным числом бюджетных мест на востребованных направлениях, что создает серьезные трудности для многих будущих студентов.

Приёмная кампания этого года приобрела черты лотереи, что вызвало недовольство среди абитуриентов. В ответ на сложившуюся ситуацию была инициирована петиция, поддерживающая студентов, которые почувствовали несправедливость в процессе поступления. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков прокомментировал данную проблему, подчеркнув важность справедливости и прозрачности в системе высшего образования.

Петиция не затрагивает региональные университеты, а фокусируется на ведущих столичных вузах, таких как МГУ и Санкт-Петербургский политехнический университет. Это подчеркивает, что, независимо от количества инициированных волн обсуждений — будь то одна, две или три — каждое из предложенных решений имеет свои плюсы и минусы.

Министр отметил, что, несмотря на то что некоторые аспекты процесса приема нуждаются в доработке, как руководители университетов, так и абитуриенты остались довольны результатами. Он считает, что для повышения качества приема необходимо внести изменения в следующие области:

- число топовых университетов в регионах (сейчас «70% олимпиадников поступают в 10 университетов России», а надо увеличить количество тех университетов, куда должны стремиться олимпиадники);

- требования к олимпиадам (их надо пересмотреть и сделать строже, кроме того, сам механизм проведения олимпиад должен стимулировать к тому, чтобы победители и призёры поступали в региональные вузы.

В 2022 году в порядке поступления не предусмотрено возвращение второй волны. Однако победители олимпиад столкнулись с определёнными ограничениями в льготах при поступлении. Талантливые школьники, несмотря на количество полученных грамот, могут подать заявление о приёме вне конкурса только на одну образовательную программу в рамках одного вуза. Это нововведение направлено на упрощение процесса поступления и обеспечение равных возможностей для всех абитуриентов.

В новом списке олимпиад увеличилось количество позиций. Правление Российского союза ректоров приняло решение ограничить максимальное число дипломантов среди участников 11-х классов по одному профилю олимпиады до 300 человек. Это нововведение направлено на повышение конкуренции и качества подготовки участников, что в свою очередь может способствовать развитию образовательных программ и привлечению внимания к олимпиадам.

Мы провели анализ и выяснили, что победители олимпиад составляют всего 1,5% от общего числа бюджетных мест в вузах. Это указывает на то, что проблема заключается не в избытке олимпиадников, а в недостаточном количестве бюджетных мест, доступных для сильнейших абитуриентов со всей страны, которые конкурируют за ограниченное число мест в ведущих университетах. Увеличение числа престижных вузов могло бы помочь решить эту проблему, однако вопрос о том, сколько времени потребуется для достижения этого, остается открытым.

Читайте также:

В августе традиционно стартует приёмная кампания в высшие учебные заведения, что становится важным событием для абитуриентов и их родителей. Этот период не только определяет будущее студентов, но и подчеркивает значимость концепции lifelong learning, или обучения на протяжении всей жизни. В условиях стремительно меняющегося рынка труда, постоянное обновление знаний и навыков становится неотъемлемой частью карьерного роста.

Приёмная кампания в вузы предоставляет молодым людям возможность получить качественное образование, которое откроет двери к успешной профессиональной жизни. Важно понимать, что образование — это не конечная цель, а стартовая площадка для дальнейшего развития. Lifelong learning позволяет адаптироваться к новым вызовам, осваивать современные технологии и оставаться конкурентоспособным в своей сфере.

Таким образом, август становится не только временем выбора для будущих студентов, но и напоминанием о важности постоянного обучения и саморазвития в современных условиях.

Вопрос о снижении бюрократической нагрузки на педагогов поднимался экс-министром просвещения Ольгой Васильевой еще в 2018 году. В 2019 году она на встрече с президентом заявила, что отчётность была сокращена до минимума. Однако результаты мониторинга эффективности школ, проведенного РАНХиГС в том же году, показали, что 79,4% учителей отметили увеличение объёма бюрократической документации. Ситуация требует внимания, так как чрезмерная отчетность может негативно сказываться на качестве образования и снижать мотивацию педагогов.

В конце 2020 года Министерство просвещения России представило школам список обязательной отчётной документации для педагогов. Этот список включает всего четыре пункта, что подразумевает, что остальная документация может быть оформлена педагогами исключительно по их добровольному письменному согласию. Такой подход позволяет снизить административную нагрузку на учителей и сосредоточиться на образовательном процессе.

В марте на парламентских слушаниях в Государственной Думе, посвященных человеческому потенциалу России и стратегии «Образование — для всех», замминистра просвещения Виктор Басюк сообщил, что школы не обратили внимания на это письмо.

В октябре Глава Рособрнадзора Анзор Музаев вновь поднял актуальную проблему в сфере образования. Он акцентировал внимание на необходимости решения существующих трудностей, связанных с качеством образовательных услуг. В условиях постоянных изменений в образовательной системе важно обеспечивать высокий уровень подготовки специалистов. Музаев подчеркнул, что эффективные меры по улучшению образовательного процесса помогут повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Рособрнадзор продолжает работать над внедрением инновационных подходов и стандартов, что позволит создать более качественную образовательную среду для учащихся.

После проведенного анализа мы намерены еще раз исследовать этот вопрос и предпринять все возможные шаги для сокращения ненужной бумажной работы в школах. Наша цель — оптимизация образовательного процесса за счет уменьшения административной нагрузки на преподавателей и учеников.

В ноябре Минпросвещения представило итоги анализа обращений педагогов, подтверждающих актуальность проблемы. Министр Сергей Кравцов отметил, что министерство сосредоточится на решении вопросов в конкретных регионах, откуда поступают обращения. Это позволит более эффективно реагировать на запросы учителей и улучшить образовательные условия в местах, где это наиболее необходимо.

Надежда на следующий год заключается в том, что учителей удастся освободить от излишней бюрократии. Это позволит им сосредоточиться на своих основных обязанностях и повысить качество образования. Устранение ненужных административных задач даст возможность педагогам уделять больше времени ученикам и развитию образовательного процесса.

Скандал года: дело Раковой и Зуева

В этом году в сфере образования наибольшую резонансность приобрели не реформы или проблемы, а криминальные события. Эти новости оказали значительное влияние на общественное восприятие образовательной системы и стали предметом обсуждения в СМИ и среди граждан. Криминальные инциденты в образовательных учреждениях поднимают важные вопросы о безопасности и защите прав учащихся и преподавателей. В результате таких событий общество все чаще обращает внимание на необходимость улучшения мер безопасности и профилактики преступлений в учебных заведениях.

В конце года произошло несколько резонансных уголовных дел с участием ректоров вузов. Следственный комитет России сообщил о том, что ректор и сотрудник Смоленского университета спорта подозреваются в хищении средств учебного заведения. Вскоре выяснилось, что в отношении них также возбуждено второе уголовное дело, связанное со злоупотреблением служебными полномочиями. Подозрение вызвало создание фермы для майнинга на территории университета, что стало неожиданным поворотом в этой истории. В том же месяце «Лента.ру» сообщила о задержании ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова по делу об убийстве. Кроме того, ректор Самарского государственного экономического университета Светлана Ашмарина была обвинена в покушении на мошенничество, при этом она признала свою вину по данным ТАСС. Эти события подчеркивают актуальность и важность повышения прозрачности и подотчетности в образовательных учреждениях.

В 2021 году завершилось уголовное дело, возбуждённое в 2018 году в отношении Игоря Плеве, экс-ректора и известного учёного, который до своего отстранения занимал пост главы Саратовского государственного технического университета. Его обвинили в растрате, и в мае 2021 года был вынесен приговор. О данном деле подробнее сообщало региональное агентство деловых новостей «Бизнес-вектор». Этот инцидент подчеркивает важность прозрачности и честности в образовательных учреждениях, а также необходимость строгого контроля за деятельностью руководства вузов.

Одной из самых резонирующих криминальных тем стало уголовное дело Марины Раковой, которая ранее занимала должность руководителя «Фонда новых форм развития образования», а затем была заместителем министра просвещения и вице-президентом «Сбербанка», возглавляя дивизион «Цифровые образовательные платформы». В дело также вовлечены Сергей Зуев, ректор «Шанинки» и директор Института общественных наук РАНХиГС, Кристина Крючкова, исполнительный директор «Шанинки», и Максим Инкин, бывший руководитель «Фонда новых форм развития образования». Их обвиняют в мошенничестве, что вызывает широкий общественный резонанс и поднимает вопросы о коррупции и злоупотреблении властью в сфере образования.

Пресс-служба Следственного комитета сообщила о ходе расследования дел, связанных с фиктивным трудоустройством в «Фонд новых форм развития образования» и РАНХиГС. Это уже второй состав дела, в то время как первый, как сообщал «Интерфакс», основываясь на своих источниках, а также РБК, был связан с госконтрактом, который, по версии следствия, лоббировала Ракова, находясь на посту заместителя министра. Подрядчиком по этому контракту выступал фонд, которым она руководила ранее, а в его рамках был привлечён субподрядчик — «Шанинка». Однако следствие установило, что фактическое исполнение контракта не было осуществлено, что подтвердилось обнаружением фальсифицированных отчетов. Финансовые средства направлялись на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего», что подчеркивает важность прозрачности и подотчетности в государственных расходах.

Все фигуранты дела находятся под арестом. Против применения такой меры пресечения в отношении Сергея Зуева выступили различные неправительственные организации и деятели культуры, которые направили открытое письмо правительству и надзорным органам. За него также заступились члены Совета по правам человека на встрече с президентом в декабре. Однако это не изменило ситуацию: по информации агентства «Интерфакс», 21 декабря Зуева оставили в следственном изоляторе до 7 марта.

Боль года: снова стрельба в учебных заведениях и вопрос безопасности

В 2021 году в России произошли две трагические стрельбы в учебных заведениях: в Казани и Перми. Эти события вновь подняли вопросы о мерах безопасности в школах и университетах, а также о психологических и эмоциональных проблемах, с которыми сталкиваются школьники и студенты. Обсуждение этих тем стало особенно актуальным в свете растущих угроз, что подчеркивает необходимость комплексного подхода к обеспечению безопасности и поддержке психического здоровья молодежи.

В течение нескольких месяцев было озвучено множество инициатив и стратегий, направленных на предотвращение трагедий в учебных заведениях. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила проводить тестирование российских школьников на уровень агрессии, а также организовать тренинги по действиям в случае нападения на школы. Детские омбудсмены отметили, что трагедия в Казани связана с недостаточной воспитательной работой и отсутствием четкой идеологии в образовательных учреждениях. Постоянная комиссия Совета по правам человека разработала комплекс рекомендаций для улучшения ситуации. Министерство просвещения также подготовило рекомендации по повышению мер безопасности в учебных заведениях. Эти меры направлены на создание безопасной и гармоничной образовательной среды для детей.

Разработка специализированного программного обеспечения для выявления подростков с деструктивными наклонностями на основе анализа их письменных работ является важной инициативой. Такой софт поможет педагогам и психологам быстрее распознавать потенциальные проблемы в поведении молодежи и вовремя принимать меры. Используя алгоритмы обработки естественного языка и машинного обучения, можно эффективно анализировать текстовые материалы, выявляя тревожные паттерны и эмоциональные отклонения. Это позволит не только улучшить качество образования, но и создать более безопасную среду для подростков.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил, что после массового убийства в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года на федеральном уровне были даны указания по повышению безопасности в учебных заведениях. Тем не менее, к маю 2021 года, на момент трагедии в Казани, половина из этих указаний оставалась неисполненной. Это подчеркивает необходимость более серьезного подхода к вопросам безопасности в школах и колледжах, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий.

Надеемся, что в этот раз проблема не будет забыта до следующей трагедии. Важно уделить внимание вопросам безопасности и предотвращения подобных ситуаций, чтобы избежать повторения негативного опыта. Необходимо активно обсуждать и решать существующие проблемы, чтобы обеспечить надежность и защиту в будущем.

Читайте также:

Учитель способен предпринять меры для предотвращения нападения психически неустойчивого подростка на школу. Основное внимание следует уделить созданию безопасной и поддерживающей среды в учебном заведении. Важно развивать навыки выявления признаков тревожного поведения у учащихся и своевременно реагировать на них. Учителя могут взаимодействовать с психологами и социальными работниками для оказания поддержки детям, испытывающим трудности. Также необходимо установить открытый диалог между учащимися и педагогами, чтобы каждый чувствовал себя защищённым и мог сообщить о любых угрозах. Эффективные программы по профилактике насилия в школах могут снизить риск нападений и способствовать гармоничному развитию подростков.

Термин года: цифровая дидактика

Цифровизация всех уровней образования привела к возникновению концепции цифровой дидактики, которая стала предметом активных обсуждений среди педагогов. Многие уже осознали, что подходы к обучению в онлайн-формате существенно отличаются от традиционных методов, применяемых в офлайн-среде. Необходимо внимательно изучить влияние цифровых технологий и инструментов на процесс обучения и восприятие информации учащимися, чтобы адаптировать методики и сделать их более эффективными в условиях современного образовательного процесса.

Директор Института образования Томского государственного университета играет ключевую роль в формировании образовательной политики и стратегий развития учебного заведения. Он отвечает за внедрение инновационных методов обучения, развитие учебных программ и научных исследований в области педагогики. Под руководством директора осуществляется сотрудничество с другими учреждениями, а также участие в международных проектах, что способствует повышению качества образования и укреплению позиций университета на образовательной карте России и мира. Важными задачами директора являются также подготовка квалифицированных кадров и обеспечение высоких стандартов образовательного процесса.

Презентация доклада «Качество образования в пандемию» состоялась на открытии конференции ИВО-2021. В ходе мероприятия были обсуждены ключевые аспекты влияния пандемии на образовательные процессы и результаты обучения. Участники конференции получили возможность ознакомиться с аналитическими данными и рекомендациями по улучшению качества образования в условиях новых вызовов.

Практика преподавания продолжает оставаться проблемной областью, где преобладают доковидные подходы. Мы наблюдаем, что устоявшиеся стереотипы в преподавании, а также традиционные формы работы не изменились. Переход к онлайн-формату не привёл к изменению дидактических методов: лекции по-прежнему читаются так же, как и раньше, только с экрана ноутбука. С одной стороны, важно продолжать инвестировать в обучение и переобучение преподавателей, однако курсы повышения квалификации не являются достаточным решением. Необходимо помнить, сколько программ обучения уже было реализовано в рамках цифровизации образования. В текущей ситуации требуется серьёзная исследовательская работа и экспериментальное изучение новых дидактических моделей. Переход к цифровой дидактике в настоящее время становится особенно актуальным и оправданным.

Президент Российской академии образования играет ключевую роль в развитии образовательной системы страны. Он отвечает за стратегическое управление академией и координацию научных исследований в области педагогики и психологии. Основной задачей президента является внедрение инновационных образовательных практик и развитие научных исследований, направленных на улучшение качества образования. Важными аспектами работы президента также являются взаимодействие с государственными органами, образовательными учреждениями и научными организациями, что способствует интеграции науки и образования. Президент Российской академии образования формирует видение и стратегию развития академии, обеспечивая её соответствие современным вызовам в сфере образования и науки.

Интервью с представителем «Российской газеты» предоставляет уникальную возможность углубиться в актуальные темы и события. Это издание известно своим аналитическим подходом и объективным освещением новостей. В интервью обсуждаются важные вопросы, касающиеся политики, экономики и социальной сферы в России. Участие в таких беседах позволяет не только узнать мнение эксперта, но и понять ключевые тенденции, формирующие общественное мнение. «Российская газета» продолжает оставаться важным источником информации для тех, кто интересуется развитием страны и её позицией на международной арене.

Современные инструменты обучения действительно делают уроки более увлекательными и интерактивными. Однако важно понимать, в каком объеме и как правильно использовать технологии в образовательном процессе. На эти вопросы должна ответить наука. Научные данные, особенно в области педагогики и психологии, становятся особенно актуальными в наше время. Они помогут определить, где применение технологий будет наиболее эффективным и уместным, а также как они могут способствовать лучшему усвоению материала учащимися.

В июле был анонсирован запуск консорциума «Цифровая дидактика», который будет сосредоточен на разработке и поиске эффективных методик преподавания. В состав консорциума вошли:

- Московский городской педагогический университет;

- Томский государственный университет;

- Академия Министерства просвещения;

- издательство «Просвещение»;

- банк ВТБ;

- «Нетология»;

- «ИнтернетУрок».

Директор Института образования Томского государственного университета играет ключевую роль в развитии образовательных программ и научных исследований. Он отвечает за стратегическое планирование, управление ресурсами и координацию работы преподавателей. Важной задачей директора является обеспечение высокого качества образования, соответствующего современным требованиям и стандартам. Институт образования активно внедряет инновационные методы обучения, что способствует подготовке квалифицированных специалистов в области педагогики и образовательных технологий. Под руководством директора создаются условия для научной активности, что позволяет студентам и преподавателям участвовать в актуальных исследованиях и проектах.

На конференции ИВО-2021 состоялась презентация доклада, посвященного качеству образования в условиях пандемии. В ходе мероприятия были рассмотрены ключевые аспекты и вызовы, с которыми сталкивались образовательные учреждения в этот непростой период. Участники обсуждали влияние удаленного обучения на успеваемость и вовлеченность студентов, а также методы адаптации педагогов к новым условиям. Доклад стал важной вехой в понимании изменений в системе образования и поиске путей улучшения качества обучения в будущем.

Проблема преподавания остаётся актуальной и требует внимательного анализа. Мы наблюдаем, что в образовательной практике продолжают преобладать подходы, которые существовали до пандемии COVID-19. Это касается как устоявшихся стереотипов в преподавательском сообществе, так и форматов работы. Переход на онлайн-обучение не привёл к значительным изменениям в дидактических методах — многие преподаватели продолжают использовать традиционные лекционные форматы, просто адаптируя их к экрану ноутбука. Хотя обучение и переобучение преподавателей остаётся важным аспектом, одного повышения квалификации недостаточно. Необходимо учитывать, сколько программ обучения уже было реализовано в процессе цифровизации образовательной системы. Для успешной трансформации нужно проводить серьёзные исследовательские работы и экспериментальные разработки новых дидактических моделей. В этом контексте переход к цифровой дидактике становится особенно актуальным и оправданным.

Президент Российской академии образования играет ключевую роль в развитии образовательной системы страны. Он отвечает за стратегическое руководство академией, формирует научные и образовательные инициативы, а также координирует работу с другими образовательными учреждениями и государственными органами. Под его руководством осуществляется реализация программ, направленных на повышение качества образования и внедрение инновационных методов обучения. Президент также представляет академию на международной арене, способствуя обмену опытом и знаниями с зарубежными коллегами. Важной задачей является развитие научных исследований в области педагогики и психологии, что способствует формированию современных подходов к обучению и воспитанию подрастающего поколения.

Интервью с представителем «Российской газеты» предоставляет уникальную возможность понять актуальные события и тенденции в стране. В ходе беседы освещаются ключевые вопросы, касающиеся социальной, экономической и политической жизни России. Акцент делается на важности журналистики в современном обществе и ее роли в формировании общественного мнения. Кроме того, обсуждаются вызовы, с которыми сталкивается медиаиндустрия, и пути их преодоления. Это интервью является важным источником информации для тех, кто интересуется внутренними процессами и развитием России в условиях глобальных изменений.

Современные инструменты значительно обогащают учебный процесс, делая уроки более увлекательными и интерактивными. Однако важно понимать, в каком объеме и как именно следует использовать технологии на занятиях. Научные исследования в области педагогики и психологии должны служить основой для принятия решений о применении цифровых инструментов в обучении. В текущих условиях особенно актуально опираться на научные данные, чтобы обеспечить эффективное и целесообразное внедрение технологий в образовательный процесс.

Персона года: директор казанского лицея

Многие работники сферы образования вкладывают свои силы и душу в развитие учеников, применяя творческие подходы и преодолевая трудности современного образовательного процесса. Особого внимания заслуживает учитель математики и директор многопрофильного лицея «Унбер» в Казани Алмаз Хамидуллин, который стал финалистом международной премии Global Teacher Prize 2021. Эта премия по праву считается «Оскаром» в мире педагогики, и хотя он не стал победителем, его достижения вдохновляют многих. Кроме того, в 2017 году Хамидуллин был финалистом российского конкурса «Учитель года», что подчеркивает его профессионализм и преданность делу. Педагоги, такие как Алмаз Хамидуллин, играют ключевую роль в формировании будущего образования.

В прошлом году 50 учеников Алмаза стали победителями на российских и международных конкурсах, что подтверждает высокое качество его обучения. Алмаз применяет персонализированный подход в обучении, что является настоящим искусством, известным многим педагогам. Его занятия отличаются креативностью и увлеченностью, что делает процесс обучения интересным и эффективным. В интервью «Бизнес Online» Алмаз поделился, что, окончив МГУ по специальности «Математик, системный программист», он осознанно выбрал карьеру в педагогике, несмотря на ожидания своих однокурсников. Этот выбор оказался для него правильным, и он ни разу не пожалел о своем решении.

Читайте также:

Цитата недели: «О роли учителей как героев следует говорить больше». В современном обществе учителя играют ключевую роль в формировании будущих поколений. Их труд требует не только знаний, но и мужества, терпения и преданности делу. Учителя вдохновляют учеников, помогают им преодолевать трудности и развивать свои способности. Обсуждение их вклада в образование и общество важно для повышения статуса этой профессии и привлечения внимания к проблемам, с которыми они сталкиваются. Поддержка и признание учителей — это шаг к обеспечению качественного образования для всех.

Организация года: университет «Сириус»

В свете новостей о программе «Приоритет-2030» стоит отметить, что Университет «Сириус» получает значительную поддержку из федерального бюджета. В отличие от участников программы, «Сириус» будет обеспечен тройным размером базового гранта, который полагается каждому вузу в рамках «Приоритет-2030». Сумма поддержки для Университета составляет 3 миллиарда рублей на период с 2021 по 2023 год. Это подтверждает высокий потенциал и значимость «Сириуса» в образовательной и научной сфере.

«Сириус», образовательный центр для одарённых детей, был основан в 2014 году по инициативе президента и при поддержке фонда «Талант и успех». Он располагается на базе олимпийской инфраструктуры в Краснодарском крае. Успех этого проекта был признан значительным, что привело к решению создать аналогичные образовательные центры в 62 регионах России, о чём стало известно в 2021 году. Эти новые центры будут направлены на поддержку и развитие талантливых детей, обеспечивая им качественное образование и возможности для реализации своего потенциала.

Научно-технологический университет «Сириус» был основан в 2019 году и стал важным центром образования и исследований в России. В его структуру входят математический центр и научные подразделения, сосредоточенные на таких актуальных направлениях, как искусственный интеллект, генетика и когнитивные исследования. В 2021 году университет запустил первые программы магистратуры и аспирантуры, что значительно расширило возможности для подготовки специалистов в этих передовых областях. «Сириус» стремится к интеграции науки и образования, формируя инновационную среду для развития талантов и реализации научных проектов.

Взлёт года: платформа «Факультетус»