Что такое красная профессура / Skillbox Media

Рассказываем, как после революции 1917 года большевики решили вырастить новых, «правильных» преподавателей вузов в специальном акселераторе.

Содержание:

- Что представляли собой институты красной профессуры

- Кого и как принимали в институты красной профессуры

- Кто учил будущих красных профессоров

- Как учились и учили в институтах красной профессуры

- Как оценивали будущих красных профессоров

- Где работали выпускники и почему до выпуска многие не доходили

- Почему институты красной профессуры позакрывали

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать большеВ данной статье вы получите информацию о ключевых аспектах темы. Мы обсудим важные моменты и предоставим полезные советы, которые помогут вам глубже понять предмет. Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше и получить практическое руководство по решению актуальных вопросов.

- кто такие красные профессора и где на них учили;

- кого и как принимали в институты красной профессуры;

- как там были устроены занятия и почему обходились без лекций;

- где работали выпускники и что случилось, когда в СССР вернули «нормальных» профессоров.

После революции 1917 года большевики столкнулись с серьезными вызовами. Они осознавали, что без квалифицированных специалистов невозможно построить светлое будущее, поэтому закрытие университетов было исключено. В то же время большевики рассматривали образование как ключевой инструмент для формирования идеального коммуниста, что побудило их к реформированию как школьного, так и высшего образования. Однако возникла серьезная проблема: многие преподаватели вузов не проявляли лояльности к политике большевиков. Вопрос о том, как можно доверить воспитание настоящего советского гражданина представителям буржуазной интеллигенции, стал актуальным. Как старорежимные профессора могли эффективно преподавать марксизм-ленинизм и формировать новый тип мышления у студентов? Эти вопросы оставались в центре внимания большевиков, и их решение определяло дальнейшее развитие образовательной системы в СССР.

Идея отмены старой профессуры возникла в результате декрета 1918 года, который упразднил все научные степени и учёные звания в стране. Это решение было направлено на формирование новой системы образования и науки, соответствующей советской идеологии. Цель заключалась в создании «красной» профессуры, которая бы отражала ценности и принципы нового времени.

Несмотря на то, что многие радикальные эксперименты в области образования в раннесоветский период не приносили ожидаемых результатов, эта инициатива оказалась интересным опытом. Она привлекла внимание к новым подходам и идеям, которые, хотя и не всегда успешные, стали важной частью образовательной истории.

Что представляли собой институты красной профессуры

В 1921 году был основан первый Институт красной профессуры (ИКП). Этот шаг стал результатом работы специальной партийной комиссии, которая в конце 1920 — начале 1921 годов разработала концепцию реформирования преподавания общественных наук. К этому времени большевики осознали значимость гуманитарных дисциплин. В рамках данной инициативы началась подготовка первых красных профессоров, что свидетельствовало о новом подходе к образованию и научной деятельности в стране. Комиссия приняла решение о создании института, который должен был стать центром подготовки кадров для новых реалий Советской России.

- Немедленно забрать у старой профессуры курсы по общественным дисциплинам (истории, политэкономии, праву и так далее).

- Сформировать с помощью институтов красной профессуры новых преподавателей-марксистов из партийной молодёжи с соответствующей подготовкой.

- Мобилизовать для этого партийных теоретиков.

В соответствии с декретом Совета Народных Комиссаров «Об учреждении Институтов по подготовке Красной профессуры» планировалось открыть два института — в Москве и Петрограде. Однако из-за недостатка квалифицированных кадров в первые месяцы был открыт только один институт, расположенный в Москве.

В начале своего существования учебное заведение имело три основных отделения: экономическое, историческое и философское. В 1924 году структура была расширена за счет введения новых отделений, связанных с актуальными потребностями времени. Появились отделения советского строительства и права, а также естествознания и техники, что было вызвано курсом на индустриализацию. Эти изменения отражали стремление образовательного учреждения адаптироваться к изменяющимся условиям и потребностям общества, обеспечивая подготовку специалистов в ключевых областях.

К концу 1920-х годов были созданы несколько новых отделов, включая историко-партийное, в котором на начальном этапе участвовало всего 12 человек. Также были сформированы литературное и восточное отделения, а также отделение профдвижения, которое, однако, вскоре было закрыто. Эти изменения отражали стремление к расширению культурных и профессиональных инициатив в тот период.

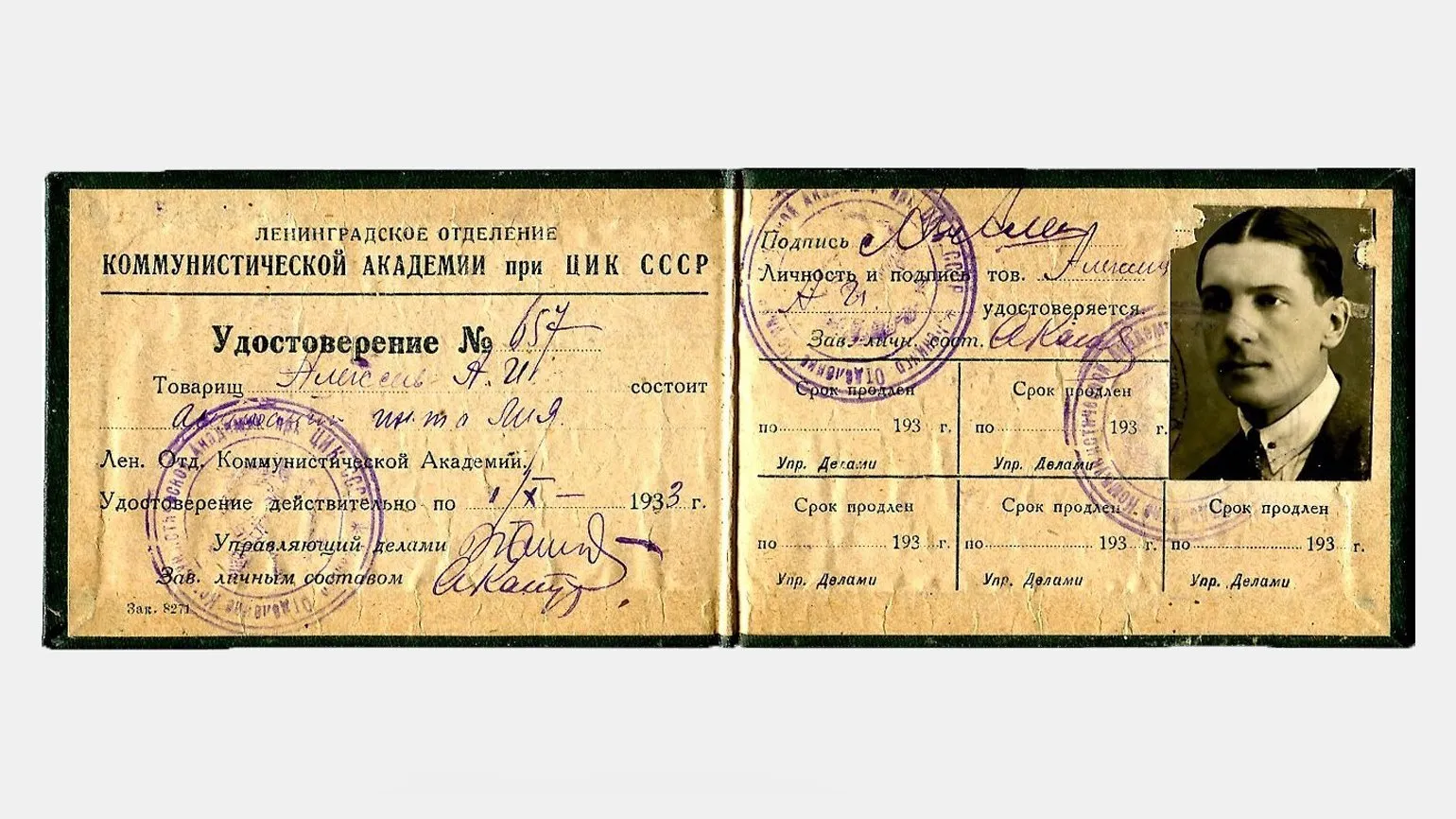

В 1929 году на партийном съезде было принято решение о реорганизации научных учреждений и высших учебных заведений. В результате этой реформы в 1931 году был основан Ленинградский филиал Института красной профессуры. К 1932 году на базе существующих отделений ИКП были созданы независимые институты красной профессуры, что способствовало развитию научной и образовательной системы в стране. Эти изменения оказали значительное влияние на подготовку кадров для новой социалистической экономики и способствовали интеграции научных исследований в образовательный процесс.

- Аграрный;

- Мирового хозяйства и мировой политики;

- Советского строительного права;

- Философии;

- Естествознания и техники (в 1935 году он был закрыт);

- Литературы, искусства и языка;

- Истории.

Общее количество слушателей, обучавшихся в институтах, составило 2500 человек. Три дополнительных института из структуры ИКП также присоединились к Коммунистической академии.

Институт красной профессуры, как специализированное учреждение, получил значительное финансирование и материальное обеспечение. Преподаватели и студенты пользовались различными льготами, а также особым военным пайком. Слушателям-коммунистам назначали высокую стипендию и предоставляли общежитие, включая варианты для проживания с семьями, что в условиях острого дефицита жилья было важной поддержкой. Однако стоит отметить, что в 1920-е годы инфляция обесценивала деньги, а свободные места в общежитиях были ограничены. Несмотря на эти трудности, в начале своего существования институт предлагал весьма привлекательные условия для обучения и проживания.

Ректором института назначен Михаил Николаевич Покровский, историк и преданный коммунист с высшим образованием. В период царизма он не смог защитить свою магистерскую диссертацию, поскольку тема истории марксизма была слишком рискованной. С 1908 по 1917 год Покровский находился в эмиграции. После революции он вернулся на родину и в 1918 году занял должность заместителя наркома просвещения.

Все студенты Института красной профессуры, независимо от своей специализации, будь то литература или естествознание, проходили обучение марксистскому мировоззрению. Институт не только формировал основы преподавания, но и устанавливал нормы и методы научно-преподавательской деятельности в области гуманитарных дисциплин. Он также выполнял роль идеологического и научного цензора для всех учебных заведений страны, обеспечивая единообразие и соответствие идеологическим принципам.

Кого и как принимали в институты красной профессуры

Набор в Институт красной профессуры осуществлялся через партийные ячейки и комитеты, которые отбирали кандидатов из числа коммунистов. Партийные организации самостоятельно выбирали абитуриентов и направляли их на обучение. Все поступающие считались «мобилизованными в порядке трудовой дисциплины» и получали статус, равный учащимся военно-учебных заведений. Это обеспечивало контроль и соответствие идеологическим нормам, что играло ключевую роль в формировании кадров для новой советской интеллигенции.

Первый набор был организован следующим образом: через газету обращались к партийным комитетам и политотделам Красной армии с просьбой выдвинуть кандидатов на должность будущих красных профессоров. Предполагалось, что среди демобилизующихся красноармейцев можно легко найти необходимых слушателей. Однако желаемое количество кандидатов через армию не удалось собрать, и процесс набора продолжался в течение всего учебного года.

При открытии первого Института культуры и практики (ИКП) в Москве было установлено оптимальное количество слушателей — 300 человек. Однако в первый год обучения удалось привлечь лишь 105 студентов. На второй год количество слушателей увеличилось до 151.

Слабый набор студентов в Институт коммунистического просвещения (ИКП) объясняется строгими критериями отбора. Устанавливалось требование, что кандидатами должны быть только члены партии большевиков, что подразумевало наличие у них базовых знаний марксизма. Кроме того, претенденты должны были иметь высшее образование и уровень общеобразовательной подготовки не ниже рабочего факультета. Эти условия значительно сузили круг потенциальных студентов и оказали негативное влияние на качество набора.

Условия, установленные для набора студентов, оказались нереалистичными из-за недостатка подходящих кандидатов. В результате в первый набор вошли как коммунисты без высшего образования, так и образованные беспартийные. Однако именно беспартийные вскоре стали первыми кандидатами на исключение, поскольку не вызывали доверия. Из 11 студентов, принятых в институт, учебу завершили только четверо. В 1923 году институт принял лишь одного беспартийного студента, который, в конечном итоге, также был отчислен. В дальнейшем к преподавательскому составу допускали только коммунистов.

Для поступления в Институт Красной Профессии (ИКП) необходимо было не только быть членом Коммунистической партии большевиков, но и иметь определённый стаж партийной деятельности, опыт в организационной работе, а также положительную характеристику от местной парторганизации. Важным аспектом также являлось происхождение кандидата и его биографические данные. Такие требования подчеркивали значимость партийной дисциплины и приверженности идеалам коммунизма для будущих студентов ИКП.

Отбор кандидатов осуществляла специальная мандатная комиссия, состоящая из представителей Центрального Комитета, правления института и слушателей. Обычно в комиссию входил заведующий агитационно-пропагандистским отделом от ЦК. В результате лишь небольшое количество абитуриентов проходило к вступительным экзаменам, которые, в отличие от обычных вузов, имели место в ИКП.

Читать также:

Советская власть изначально приняла решение об отмене конкурса на поступление в вузы, что стало значительным шагом в образовании. Это решение было направлено на упрощение доступа к высшему образованию для широких слоев населения и устранение социального неравенства. Однако, вскоре после этого, власти осознали, что отсутствие конкурсного отбора может привести к снижению качества образования и подготовке специалистов. В результате было принято решение о восстановлении конкурсной системы, что позволило улучшить уровень подготовки студентов и повысить престиж высшего образования в стране. Таким образом, возврат к конкурсу на поступление в вузы стал важным шагом в дальнейшем развитии образовательной системы в Советском Союзе.

Комиссия изначально проводила оценку происхождения, биографии абитуриента и рекомендаций, полученных от партийного комитета. По итогам этого первичного отбора абитуриенты допускались к написанию письменной работы по выбранной специальности. После этого проходил устный коллоквиум, охватывающий теоретическую экономику, философию, а также российскую и всеобщую историю. Вступительные испытания, согласно воспоминаниям выпускников, отличались высокой сложностью.

Выходцы из рабоче-крестьянской среды, имея подходящую для коммунистической идеологии биографию, нередко не справлялись с экзаменами. В результате большинство слушателей Института Красной Профессии составляли более образованные представители служащих классов. Данная ситуация противоречила политике пролетаризации, которая стремилась к формированию рабочего класса как основного элемента общества. Это подчеркивало сложности в реализации идеалов коммунизма и выявляло разрыв между теорией и практикой.

После проведения первых двух наборов стало сложнее привлекать новых слушателей. Все «сливки» — мотивированные студенты с пролетарским происхождением и высшим образованием — уже были собраны, тогда как новые участники еще не проявились. Это создает вызовы для дальнейшего развития программы и требует поиска альтернативных путей для привлечения аудитории. Необходимость в новых идеях и подходах становится особенно актуальной в условиях высокой конкуренции и изменения интересов потенциальных слушателей.

Для подготовки абитуриентов, не имеющих базового образования, были созданы подготовительные рабочие факультеты. Аналогично, в Институте Красной Трудовой Академии (ИКТ) было организовано подготовительное отделение. В 1930 году это отделение преобразовалось в самостоятельный Институт подготовки кадров для красной профессуры, с центральным офисом в Москве и филиалами в таких городах, как Саратов, Нижний Новгород, Свердловск, Ростов-на-Дону и Баку. Ректор ИКТ, Покровский, подчеркивал, что этот институт является «дверью, через которую к нам войдёт пролетариат».

За «дверью» Института красной профессуры скрывался длинный коридор, который преодолеть удавалось не всем. Ежегодно естественный отбор слушателей составлял 25%. В 1929 году ИКП выпустил всего 13 экономистов, 12 историков, шесть философов, шесть естественников, двух литераторов и одного правоведа. В период с 1924 по 1928 год институт окончили лишь 194 красных профессора. Основной причиной такого низкого числа выпускников стали многочисленные проверки знаний и социального происхождения слушателей. Это можно охарактеризовать как чистки состава ИКП.

Институт не смог полностью пролетаризироваться. В период с 1924 по 1929 год среди 236 его выпускников всего 19 были рабочими, 8 — крестьянами, а остальные — служащими. Хотя со временем количество пролетариев среди красных профессоров увеличивалось, этот процесс происходил медленно. В 1931–1938 годах из 408 слушателей Института красной профессуры по истории 174 человека были рабочими, 52 — крестьянами, 180 — служащими, а еще двое относились к категории «прочие». Таким образом, не удалось достичь значительного преобладания «благонадёжных» кадров.

В процессе отбора кандидатов для обучения на красных профессоров вскрылась еще одна критическая проблема. Партийные комитеты зачастую выбирали не самых способных кандидатов, а тех, от которых не было жалко избавиться. В то же время талантливые специалисты оставались на местах, где требовалась их квалификация для выполнения многочисленных задач. В связи с этой ситуацией некоторые директора институтов красной профессуры начали требовать отмены требований по партийному стажу для поступающих, а также упрощения процедуры отчисления неуспевающих студентов. Это создало дополнительные сложности в системе подготовки кадров, что негативно сказалось на качестве образования и профессиональной подготовки.

Качество абитуриентов всегда вызывало трудности, особенно в условиях конкуренции с курсами по теории и практике марксизма, которые проводились при Институте К. Маркса и Ф. Энгельса. Этот институт готовил партийных работников, что усложняло задачу по привлечению подходящих студентов в институты красной профессуры. Таким образом, набор квалифицированных учащихся стал настоящим вызовом для образовательных учреждений.

Кто учил будущих красных профессоров

В проекте планировалось, что красные профессора будут обучаться под руководством представителей коммунистической мысли, включая значимых партийных деятелей. Это действительно имело место: в Институте Красной Профессуры (ИКП) с докладами периодически выступали такие видные большевики, как Сталин, Троцкий, Зиновьев, Каганович, Калинин и другие. Их участие способствовало формированию теоретической базы и укреплению идейного фундамента для подготовки кадров, необходимых для реализации коммунистической идеологии.

Периодические выступления и систематические занятия — это две совершенно разные вещи. Быстро стало очевидно, что обучать молодёжь основам коммунизма практически некому. Подготовленных большевиков, способных подготовить будущих красных профессоров, оказалось значительно меньше, чем самих претендентов на эту роль. Крупные партийные работники либо отказывались от педагогической деятельности, либо подходили к ней с формальным отношением, появляясь в институте лишь раз в год. «Кажется, один из таких работников случайно провёл четыре занятия. Об этом долго говорили», — иронично комментировал ректор ИКТ Покровский. Сложившаяся ситуация подчеркивает недостаток квалифицированных педагогов в области коммунистической идеологии и необходимость более серьёзного подхода к подготовке преподавательских кадров.

Что делать в такой ситуации? Пришлось обратиться к услугам той самой «буржуазной» профессуры, от которой изначально планировалось избавиться в рамках проекта. В итоге в ИКП трудились не только беспартийные преподаватели, но и представители альтернативных течений, которые существовали до окончательной победы большевизма. Эта ситуация сохранялась на протяжении всей истории ИКП.

Анализ анкет преподавателей различных институтов системы ИКП выявил, что к 1937 году только 45% из них состояли в Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Некоторые преподаватели были членами зарубежных коммунистических партий, в то время как остальные не принадлежали ни к одной партии. Среди беспартийных встречались те, кто до революции состоял в партиях, не пользовавшихся благожелательностью, таких как меньшевики, левые эсеры и кадеты.

Социальное происхождение преподавателей также заслуживает внимания. Большинство из них не принадлежали к пролетарскому классу. Некоторые из этих специалистов получили образование за границей, что подчеркивает их принадлежность к «старорежимной» интеллигенции. Таким образом, можно утверждать, что образовательная система сохраняла связи с традиционными элитами, что влияло на уровень знаний и подходы к обучению.

Несмотря на то что на происхождение преподавателей в ИКП часто закрывали глаза, нехватка кадров ощущалась остро, и занятия зачастую проводили студенты старших курсов. Это создавало определенные сложности в образовательном процессе и влияло на качество обучения.

С начала второй половины 1920-х годов в институты системы ИКП всё чаще назначались их собственные выпускники на преподавательские должности. К 1937 году выпускники составляли треть всего преподавательского состава, включая 47 из 92 профессоров. Это свидетельствует о высоком качестве образования и успешной подготовке специалистов, которые в дальнейшем возвращались в Alma Mater для передачи знаний новым поколениям студентов.

Преподаватели Института красной профессуры (ИКП) часто совмещали свою работу с занятиями в других учреждениях, включая учебные, научные и партийные организации. К концу 1920-х годов в ИКП не было ни одного преподавателя, который бы не занимал должность в другом месте. В 1937 году лишь 30 сотрудников из более чем 200, числящихся в штате, работали исключительно в ИКП. Это свидетельствует о высокой мобильности и профессиональной активности преподавателей, что также подчеркивает значимость ИКП как образовательного учреждения в контексте широких социальных и политических изменений того времени.

Ректор Института культурной политики Михаил Покровский был выдающимся специалистом в области совместительства. В 1928 году он занимал 17 значимых должностей одновременно. Среди них можно выделить пост главы Института культурной политики и его исторического отделения, а также руководителя Государственного учёного совета, Коммунистической академии, Центрархива и РАНИОН. Кроме того, он активно работал как редактор и автор в различных изданиях. Его многопрофильная деятельность сделала его заметной фигурой в научной и культурной среде того времени.

Как учились и учили в институтах красной профессуры

Обучение в ИКП изначально длилось три года, что было обусловлено срочной необходимостью в новых профессорах. Однако в 1924 году срок обучения был увеличен до четырёх лет. Подготовительное отделение предусматривало один или два года обучения в зависимости от уровня начальной подготовки студента. Интересно отметить, что добавленный год планировался для написания научного труда. Тем не менее, как вспоминала Эсфирь Генкина, обучавшаяся в ИКП в 1925–1930 годах, ни один из студентов не написал диссертацию. Это свидетельствует о том, что на практике научная работа не стала приоритетом в учебном процессе, несмотря на официальные намерения.

В ИКП лекций проводилось немного, и они не имели обязательного характера. Это было связано с нехваткой преподавателей, обладающих соответствующим социальным статусом. Руководство Института полагало, что партийная молодежь, занимаясь самостоятельно, сможет глубже понять материал, чем если бы слушала лекции от беспартийных профессоров.

Основной формой обучения были семинары, на которых участники обсуждали различные вопросы. В течение триместра каждый слушатель должен был представить два доклада по теме своего семинара и хотя бы один раз участвовать в обсуждении темы своего товарища. Такие мероприятия способствовали углубленному пониманию материала и развитию навыков публичных выступлений.

На первый взгляд задача может показаться простой, но на самом деле она требует значительных усилий. Темы докладов слушателей в тот период зачастую были малоизученными. Каждый доклад, по сути, должен был представлять собой уникальное первичное исследование. Историк Эсфирь Генкина вспоминала, как Михаил Покровский критиковал её работу «Февральский переворот», отмечая, что это не является полноценным исследованием, так как недостаточно архивных данных, особенно из фондов Западного фронта и Ставки. Без глубокого анализа архивов невозможно провести качественное исследование.

Читать также:

Экзамены не требуются для сознательных пролетариев-матросов. Эти слова подчеркивают необходимость освобождения трудящихся от формальностей, которые могут отвлекать их от истинных задач. Осознание своих прав и обязанностей должно строиться на практике и опыте, а не на теоретических испытаниях. Важно создать условия, при которых матросы смогут свободно развивать свои навыки и знания, основываясь на реальных потребностях и вызовах, с которыми они сталкиваются в своей работе. Образование и подготовка должны быть доступны каждому, без излишних барьеров и экзаменов, которые могут ограничивать доступ к знаниям и навыкам.

Икаписты активно занимались написанием статей, что способствовало их погружению в научно-исследовательскую деятельность. В институте проводились серьезные масштабные исследования, включая монографии. В 1929 году Михаил Покровский, подводя итоги работы Института, отметил, что на историческом отделении было подготовлено 800 исторических работ, включая статьи и рецензии, а также около 300 более крупных трудов и 50 книг. С 1929-1930 годов академическая работа стала рассматриваться как основная обязанность слушателей, что подчеркивало важность научного вклада в развитие института.

Из-за большого количества практических занятий у студентов ИКП зачастую не хватает времени для подготовки качественных докладов. Кроме того, уровень преподавания не всегда соответствует высоким стандартам, что связано с тем, что для многих преподавателей работа в институте не является основной или приоритетной. Это создает дополнительные трудности для студентов, стремящихся к высокому уровню образования и профессионального роста.

Преподаватель истории Ковалёв, отвечая на просьбу слушателей Ленинградского ИКП о рекомендации литературы, предложил им изучить свои лекции, проведенные на историческом факультете Ленинградского государственного университета. Он отметил, что в этих лекциях материал представлен более глубоко и подробно.

В ИКП долгое время не существовало учебных планов и образовательных программ. Они начали формироваться только в конце 1920-х — начале 1930-х годов, однако частые изменения в этих документах приводили к путанице. Это подтверждает жалоба одного из слушателей ИКП 1935 года, который выражал недовольство отсутствием четкой тематики, программы и списка литературы. Ему было рекомендовано читать произведения Покровского и Ключевского без ясного руководства.

Когда Институт только начал свою деятельность, в первые годы план занятий формировался довольно свободно. Преподаватели и студенты самостоятельно договаривались о темах изучения. В то время не существовало общих курсов по специальности, и слушатели сосредотачивались на отдельных темах. Например, в первом триместре первого курса набора 1921 года изучались теоретическая история, первый том «Капитала» Карла Маркса, а также история рабочего движения в Англии и Парижская коммуна. Такой подход способствовал углубленному пониманию ключевых событий и концепций, что стало основой для дальнейшего развития образовательного процесса в Институте.

Как оценивали будущих красных профессоров

Дореволюционная система оценок была отменена, и учёт успеваемости слушателей Института культуры и педагогики (ИКП) стал осуществляться по уникальной методике. В этом процессе отсутствовали традиционные отметки и переводные экзамены, что позволяло более гибко подходить к оценке знаний и навыков студентов. Такой подход обеспечивал индивидуализацию обучения и сосредоточение на реальных результатах усвоения материала.

Руководители семинаров и их участники оценивали характеристики слушателей, основываясь на соответствии их докладов марксистской методологии. Этот критерий оказался наиболее сложным для многих студентов. Важными аспектами оценки также являлись объём изученной литературы и источников, как отечественных, так и зарубежных, а также критический подход к материалу и структура докладов. В конечном итоге, проводилась общая оценка работы. В случае расхождения между оценками руководителя и участников семинара, они имели возможность представить своё индивидуальное мнение в правление.

В 1923 году аттестационная комиссия предоставила характеристику слушателю исторического отделения, который впоследствии стал деканом ЛГУ, Сергею Дубровскому. Эта характеристика отражает его академические достижения и личные качества, которые способствовали его успешной карьере в сфере образования и истории. Дубровский проявил выдающиеся способности в изучении исторических дисциплин и активно участвовал в научной деятельности. Его вклад в развитие исторической науки и образование оставил значимый след в истории ЛГУ.

Данный человек не имел опыта в организационной партийной деятельности и не занимался крупными советскими проектами. Он не участвовал в Гражданской войне, а его основная деятельность сосредоточена на педагогике, где он накопил значительный опыт. Особенно проявляет интерес к литературной деятельности, в которой у него есть способности; он написал ряд статей и популярную книгу, которая вышла уже во втором издании. В научной работе он демонстрирует усидчивость и все качества, необходимые для становления хорошим исследователем. В его подходе заметен уклон к академизму, а в личной жизни — к индивидуализму. Его отношение к партийным обязанностям носит формальный характер.

Оценка единства в образовательном процессе оставляла желать лучшего. Например, одна из образовательных систем делила студентов на шесть категорий, основываясь на их академической добросовестности. Лишь студенты первой категории имели возможность перейти на следующий триместр, в то время как судьба остальных определялась дополнительными докладами и заседаниями комиссии по проверке успеваемости. В 1923 году эту сложную систему заменили на более простую трехступенчатую, где студенты разделялись на основе их усилий и способностей.

- тех, из кого готовили вузовских преподавателей;

- тех, кто впоследствии сможет обучать в Губсовпартшколах (губернских партийных школах, в которых готовили политпросветработников для профсоюзов и местных партийных отделов);

- тех, кто подлежит исключению.

Ознакомьтесь с дополнительными материалами:

История отмены отметок: наследие буржуазии и его влияние на образование

Отмена отметок в образовательной системе стала важным шагом в развитии педагогической практики, который многие рассматривают как наследие буржуазного подхода к обучению. В прошлом отметки служили основным инструментом оценки знаний и успеваемости учащихся. Однако с течением времени стало очевидно, что такая система имеет свои недостатки.

Система отметок часто порождала стресс и давление на студентов, что отрицательно сказывалось на их мотивации и интересе к обучению. Критики данной модели утверждали, что она не учитывает индивидуальные особенности каждого ученика и не способствует развитию креативного мышления. Вместо этого, акцент на баллы мог привести к поверхностному подходу к учебе, где важнее было получить высокую оценку, чем усвоить материал.

Отмена отметок воспринимается как попытка избавиться от этого «проклятого наследия» и создать более гуманную и эффективную образовательную среду. В современных школах и вузах все чаще внедряются альтернативные методы оценки, такие как портфолио, проектная работа и самооценка. Эти подходы направлены на формирование у студентов более глубокого понимания предмета и развитие навыков, необходимых в реальной жизни.

Таким образом, отмена отметок не только отражает изменения в подходах к образованию, но и ставит перед нами новые вызовы. Важно обеспечить, чтобы новые методы оценки были прозрачными и способствовали развитию учащихся, а не становились очередным инструментом давления.

Где работали выпускники и почему до выпуска многие не доходили

После выпуска из ИКП, те, кто оставался в учебном заведении в качестве преподавателей, автоматически получали статус «красного профессора». Некоторые из них быстро продвигались по карьерной лестнице. Например, Сергей Динамов, выпускник первого ИКП, завершивший обучение в 1920-х годах, уже в 1932 году возглавил новый литературный ИКП. Это свидетельствует о динамичном развитии образовательной среды и стремлении к качественному обучению в области литературы.

Из стен Института культуры и прозы вышли многие известные советские философы, историки, писатели, литературные критики и редакторы советских СМИ. Это учебное заведение стало важным центром формирования интеллектуальной элиты страны, где зарождались идеи и обсуждались актуальные вопросы культуры и литературы. Выпускники ИКП внесли значительный вклад в развитие отечественной науки и искусства, оставив после себя яркое наследие, которое продолжает оказывать влияние на современное общество.

В 1934 году выпускникам Института Красной Профессуры (ИКП) был нанесен серьезный удар — в стране вновь стали действовать полноценные научные степени, такие как кандидат и доктор наук, а также учёные звания, включая профессора и доцента. В условиях новой системы звание «красный профессор» утратило свою значимость. Например, выпускники ИКП, не обладая официальной научной степенью, уже не имели возможности занимать преподавательские должности, хотя именно для этого их и готовили. Эта ситуация значительно изменила образовательный ландшафт и поставила под сомнение ценность полученного образования.

Красные профессора, стремившиеся продолжить свою научно-преподавательскую деятельность, столкнулись с необходимостью пройти новый этап — защитить кандидатскую диссертацию. Лишь немногим икапистам удалось получить звание профессора без прохождения этих ступеней, в то время как большинство оказались в затруднительном положении. Эта ситуация подчеркивает значимость академических квалификаций и их влияние на карьерный рост в научной сфере.

Несмотря на экзотическое звание красного профессора, примеры выдающихся выпускников демонстрируют, что можно достичь значительного признания в научном сообществе. Для ряда талантливых людей Институт красной профессуры стал эффективной отправной точкой для дальнейшей карьеры. Наиболее успешные из этих выпускников впоследствии вошли в состав Академии наук СССР, подтвердив тем самым высокую ценность и значимость образования, полученного в ИКП.

Выпускники институтов красной профессуры находили свое применение не только в науке и преподавании. Многие из них становились руководителями, партийными и государственными деятелями. Например, Г. Ф. Александров, доктор философских наук и академик Академии наук СССР, занимал пост министра культуры СССР, а Н. А. Вознесенский, доктор экономических наук и академик Академии наук СССР, был председателем Госплана и заместителем председателя Совета министров СССР. Эти примеры подчеркивают важность института для формирования кадров в высоких эшелонах власти и управления в Советском Союзе.

Институт красной профессуры стал важным центром подготовки марксистских методологов, обладающих глубокими знаниями материалистической диалектики и способных применять их в разных сферах. Выпускники института часто занимали административные позиции, соответствующие их образовательному профилю. Например, экономисты находили работу в наркоматах, Госплане и ВСНХ, в то время как агрономы активно трудились в Наркомземе. Многие студенты института охотно соглашались на предложенные должности, даже не завершив обучение, что свидетельствовало о высоком спросе на квалифицированных специалистов и значимости их знаний для раннесоветской экономики.

В истории икапистов были случаи, когда студентов отстраняли от учёбы в соответствии с государственными задачами. Профессор исторического факультета ИКП, С. А. Пионтковский, делился своими воспоминаниями об этих событиях. Он подчеркивал, что такие меры были вызваны необходимостью выполнения определённых государственных программ и задач, которые требовали полного внимания и участия студентов в других сферах. Эти эпизоды свидетельствуют о том, как образовательный процесс иногда пересекался с политическими и социальными требованиями времени.

Для подбора головки МТС из Москвы были отозваны сотрудники с самых ответственных позиций. Из Института было выделено значительное количество специалистов, в том числе 40 из 200 историков. В командировку отправили лучших и опытных партийцев-рабочих. Весь семинар участвовал в этой миссии. В течение двух месяцев они находились в научной командировке, собрали ценные материалы и привезли уникальные документы, которые до сих пор не были исследованы. Вместо завершения текущей работы они вынуждены переобучаться на агрономов, аграрников и политработников.

В ИКП по истории за период с 1931 по 1937 годы из 408 студентов, принятых на курс, 123 человека были досрочно отозваны для прохождения практической работы.

Почему институты красной профессуры позакрывали

В январе 1938 года, в разгар учебного года, все институты культуры и просвещения (ИКП) были закрыты. Это решение было принято с большой поспешностью. Учебные здания, общежития, библиотеки, оборудование, поликлиники и дом отдыха, а также всё имущество ИКП передавались в управление Управделами Центрального комитета. Большинство преподавателей, работающих на совместительстве, потеряли один из источников своего дохода, а студентов отчислили, выплатив им выходное пособие за месяц и компенсировав расходы на дорогу домой. Такое резкое закрытие учебных заведений оказало значительное влияние на образовательный процесс и карьерные перспективы студентов и преподавателей, что отразилось на культурной и образовательной среде страны.

В середине 1930-х годов в СССР произошла оптимизация образовательной системы, в ходе которой при Центральном комитете были созданы новые учреждения, схожие по функциям с Институтом красной профессуры (ИКП). Это Высшая школа пропагандистов и Высшая школа партийных организаторов стали альтернативой ИКП, что сделало его излишним. В этот же период или чуть ранее были ликвидированы и другие коммунистические учебно-научные заведения, возникшие в 1920-е годы, такие как Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова и Коммунистическая академия. Эти изменения стали частью масштабной реорганизации, направленной на повышение эффективности партийного образования и подготовки кадров в условиях изменяющейся политической ситуации.

Почему лишними оказались не новые высшие школы, а система институтов, действовавшая уже 16 лет и обладающая значительным опытом?

Очевидно, что эти институты не оправдали ожиданий, несмотря на значительные затраты государства на их содержание. Согласно документу 1936 года, стоимость обучения одного студента Института Красной Профессии (ИКП) составляла 10 тысяч рублей в год, что эквивалентно более чем 48 средним зарплатам советских рабочих и служащих. Это подчеркивает неэффективность инвестиций в образование, которое не приносило ожидаемых результатов.

Несмотря на значительные финансовые вложения, институт не достиг статуса идеального пролетарского учебного заведения ни среди студентов, ни среди преподавателей. В результате он стал одним из немногих мест для трудоустройства дореволюционной интеллигенции, что особенно проявилось в условиях репрессий 1937 года. Кроме того, более половины студентов не завершали обучение. Например, в Институте красной профессуры по истории за период с 1931 по 1937 год из 408 зачисленных студентов до выпуска дошли лишь 112, что составляет всего 27%. Большинство выпускников ИКП так и не стали преподавателями в высших учебных заведениях.

Институты красной профессуры не достигли своих первоначальных целей. Многие студенты, прошедшие обучение в этих учреждениях, остались незавершёнными учеными. Именно такую резкую оценку дал им ректор Института красной профессуры Михаил Покровский.

Когда молодого человека, не завершившего своё образование, вовлекают в организационную среду, окружая его различными атрибутами власти: кабинетом, секретарём, автомобилем и прочими атрибутами, он часто теряет свою научную сущность. Вместо того чтобы развиваться как учёный, он начинает функционировать как неэффективный работник. Это явление может привести к утрате потенциала, который этот человек мог бы реализовать в науке, превращая его в посредственного сотрудника, далекого от истинных научных достижений.

М. Н. Покровский занимает должность руководителя Института культурной политики и является заместителем наркома просвещения СССР. Под его руководством разработаны важные инициативы в сфере образования, направленные на улучшение качества учебного процесса и доступности знаний для всех слоев населения. Покровский активно участвует в формировании образовательной политики, что способствует развитию культурного и образовательного пространства в стране. Его вклад в систему просвещения СССР неоценим и оставляет заметный след в истории отечественного образования.

Покровский выражал недовольство тем, что институт расходует значительные средства на подготовку слушателей, однако приобретенные знания и навыки не находят применения на практике. Это поднимает вопросы о качестве образовательной программы и ее соответствии требованиям рынка труда.

Институт красной профессуры обеспечивал кадровый потенциал, используя лишь частично выпускников.

На практике создание кузницы пролетарских кадров для высшей школы оказалось почти невозможным. Когда «витринный» проект стал слишком затратным, от него решили отказаться.

Основные источники информации являются ключевыми элементами для формирования надежных знаний. Они включают в себя книги, научные статьи, исследования, официальные документы и интернет-ресурсы. Качественные источники информации обеспечивают точность и достоверность данных, что особенно важно для академических и профессиональных целей. Использование проверенных источников позволяет избежать распространения ложной информации и способствует более глубокому пониманию темы. При выборе источников необходимо обращать внимание на авторитетность авторов, актуальность публикаций и рецензируемость материалов. Это поможет обеспечить высокий уровень доверия к используемым данным и повысить качество работы.

- Гришаев О. В. Становление Института красной профессуры // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы теории и практики.

- Груздинская В. С., Метель О. В. Институт красной профессуры: проблемы институционального строительства // Вестник Томского государственного университета.

- Долгова Е. А. Институт красной профессуры как «государственный» проект: 1921–1938 гг. // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения.

- Долгова Е. А. Институт красной профессуры (1921–1938) как инвестиционный проект // Советский проект. 1917–1930-е гг.: этапы и механизмы реализации. — Екатеринбург, 2018.

- Долгова Е. А. Преподавательское сообщество Института красной профессуры в 1930-е гг. // Социологический журнал.

- Долгова Е. А. Слушатели Института красной профессуры: рекрутирование, академическое движение, трудоустройство // Социологический журнал.

- Козлова Л. А. Институт красной профессуры (1921–1938 годы): исторический очерк // Социологический журнал.

- Кузьминов Я. И., Юдкевич М. М. Университеты в России: как это работает. — М., 2021.

- Никуленкова Е. В. Беспартийные в Институте красной профессуры в 1920-е гг. // «Вызов» в повседневной жизни населения России: история и современность. Материалы международной научной конференции. — СПб., 2021.

- Никуленкова Е. В. Институт красной профессуры // Большая российская энциклопедия.

- Никуленкова Е. В. Оценка текущей работы слушателей института красной профессуры в 1920-е гг. // Вестник Ленинградского государственного университета им А. С. Пушкина.

- Никуленкова Е. В. Проблема обеспечения Института красной профессуры преподавателями в 1920-е годы // Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина.

- Никуленкова Е. В. Структура и руководство Института красной профессуры // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина.

- Свешников А. В. Система советского партийного образования в 1918–1930 годах // Расписание перемен. Очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи — СССР (конец 1880-х — 1930-е годы). — М., 2012.

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее