Дома трудолюбия в Российской империи: что это были за учреждения и чему там учили / Skillbox Media

Они давали возможность нищим не просить милостыню, а освоить какое-нибудь ремесло и работать. Но нравилось там не всем.

Содержание:

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать большеВо второй половине XIX века в Российской империи наблюдался значительный рост числа нищих и бездомных. Особенно это явление было заметно в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, куда стекались выходцы из деревень и провинций в поисках лучшей жизни. Однако, столкнувшись с суровой реальностью, многие из них оказывались в крайне тяжёлых условиях: без денег, работы, документов и жилья. Поддержка для нуждающихся в России в то время ограничивалась лишь мизерными пособиями и бесплатными обедами. В условиях голода и безысходности многие из них прибегали к преступлениям, что лишь усугубляло проблемы социального неравенства и бедности в обществе.

Одной из серьезных проблем является безнадзорность детей. У некоторых детей родители умирали, другие были вынуждены работать целыми днями, третьи страдали от зависимости. Некоторые ребята сбегали из дома, не в силах терпеть тяжелые условия жизни и негативное влияние окружающей среды. Значительное количество несовершеннолетних фактически обитали на улицах, подвергаясь эксплуатации и насилию, что нередко влекло за собой преступное поведение и развитие зависимостей.

Различные общественные инициативы, направленные на решение социальных проблем, создавались в виде благотворительных учреждений. Эти организации не только предоставляли нуждающимся кров, пищу и одежду, но и предлагали им работу, что позволяло людям зарабатывать на жизнь своим трудом. В таких учреждениях обучение полезным навыкам стало важной частью программы, способствующей интеграции в общество. Эти дома трудолюбия стали важной опорой для многих, помогая им восстановить свое место в жизни.

Как появились дома трудолюбия

Милостыня — это один из старейших методов поддержки тех, кто нуждается в помощи. С допетровских времён в России существует мнение, что такая форма помощи не позволяет людям выбраться из сложной ситуации, а наоборот, способствует продолжению попрошайничества. Это мнение подчеркивает важность более устойчивых решений для борьбы с бедностью и социальной несправедливостью. Вместо того чтобы полагаться на временные меры, необходимо разработать программы, способствующие развитию навыков и обеспечивающие доступ к ресурсам, которые помогут людям выйти из трудного положения.

Первые специальные заведения для бездомных и нуждающихся, предоставляющие возможность жить и работать, были учреждены в России при Екатерине II. В «Учреждении о губерниях» 1775 года императрица подчеркивала необходимость создания домов, где бездомные могли бы получать работу, а также пищу, одежду или деньги в зависимости от выполненной работы. Эти заведения предназначались для людей, способных работать и желающих улучшить свое положение.

Вскоре в работные дома начали помещать бродяг и нищих, задержанных за попрошайничество, что было запрещено. Постепенно туда стали направлять и мелких преступников, в то время как добровольцы, оказавшиеся в трудной ситуации, не имели такой возможности. Московский работный дом в 1785 году объединили со смирительным домом для «буйных ленивцев», а в 1870 году он был перепрофилирован в городскую тюрьму, известную как «Матросская тишина». Другой московский работный дом, основанный в 1837 году и названный «Юсуповым» по имени здания, в котором размещался, не смог обеспечить своих подопечных работой и, как следствие, заработной платой. В результате он стал приютом, куда полиция привозила нищих, задержанных на улицах Москвы.

Учреждения, основанные при Александре I, вскоре изменили свой формат и трансформировались в профессиональные школы и приюты для нуждающихся детей. С 1847 года они получили название Елизаветинских училищ в честь супруги императора Елизаветы Алексеевны. Эти образовательные учреждения стали важной частью системы социальной помощи и образования, предоставляя детям из бедных семей возможность получения специальности и улучшения их жизненных условий. Елизаветинские училища сыграли значительную роль в развитии профессионального образования в России, способствуя социальной мобильности и интеграции молодежи в общество.

Исследуйте также:

При российских императрицах функционировало так называемое «параллельное министерство просвещения», которое представляло собой неформальную систему образования и просвещения. Это учреждение не имело официального статуса, однако играло значительную роль в развитии образовательной политики страны. Императрицы, такие как Екатерина II, активно способствовали внедрению новых образовательных инициатив и реформ.

В рамках этой системы были созданы различные учебные заведения, которые обеспечивали доступ к знаниям для широких слоев населения. Параллельное министерство просвещения также поддерживало культурные проекты, включая театры и художественные школы, что способствовало развитию русской культуры и науки.

Таким образом, «параллельное министерство просвещения» стало важным инструментом для реализации просветительских идей и формирования образовательной среды в Российской империи. Этот опыт подчеркивает значимость роли женщин в истории образования и культуры России.

В 1833 году в Санкт-Петербурге была основана женская мастерская, учреждённая камер-юнкером Анатолием Демидовым. Это заведение, известное как Демидовский дом, стало важным шагом к организации трудовой помощи женщинам. Анатолий Демидов, представитель знаменитой семьи горнозаводчиков, выделил 500 тысяч рублей на создание приюта, который обеспечивал постоянное проживание для 50–60 женщин и предоставлял рабочие места для 150–275 женщин, приходивших сюда ежедневно. Эта инициатива способствовала не только социальной защите, но и улучшению условий труда для женщин того времени.

В данном учреждении детям предоставляли необходимые материалы и инструменты, а также организовывали питание несколько раз в день. Для малышей существовали ясельные группы и школа при Демидовском доме. Однако Демидовский дом также претерпел изменения: в 1894 году он стал первым в России женским коммерческим училищем, а в 1904 году был преобразован в гимназию и курсы иностранных языков.

Многие благотворители вдохновились примером Демидова и начали открывать собственные мастерские. Одним из наиболее значимых проектов в этой сфере стало Общество поощрения трудолюбия «Муравейник», возглавляемое известной благотворительницей княжной Александрой Стрекаловой (1821–1904). Она основала в Москве благотворительное общество, которое стало основой для знаменитого приюта Рукавишникова, предназначенного для трудных подростков. Вскоре после этого был создан «Муравейник», который оказывал поддержку нуждающимся женщинам. Эти инициативы сыграли важную роль в развитии социального благополучия и помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В «Муравейнике» женщины выполняли швейные работы. Члены общества, выступающие в роли благотворителей, обязались вносить в кассу не менее одного рубля ежегодно и заказывать как минимум два предмета одежды. Это обеспечивало постоянные заказы для подопечных и способствовало развитию швейного производства. Благотворительная инициатива не только поддерживала женщин, но и способствовала созданию устойчивых рабочих мест, что в свою очередь способствовало улучшению качества жизни в сообществе.

После создания мастерских никто, включая Императорское человеколюбивое общество — одну из крупнейших благотворительных организаций своего времени, не продвинулся дальше в вопросе помощи нуждающимся. В результате, поддержка для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, была явно недостаточной в стране.

Первый «настоящий» дом трудолюбия был основан в 1882 году в Кронштадте. Этот портовый город привлекал множество рабочих, однако потребность в них возникала лишь в период навигации. В остальное время люди оставались без работы на протяжении полугода. Кроме того, в Кронштадте оказывались многие, кто был выслан из Петербурга за бродяжничество. В результате город столкнулся с наплывом отчаявшихся людей, что делало вечерние прогулки по улицам небезопасными. Создание дома трудолюбия стало важным шагом к улучшению социальной ситуации в Кронштадте, предоставляя рабочим возможность занятости и улучшая общественный порядок.

Преподобный Иоанн Кронштадтский, настоятель Андреевского собора в Кронштадте, известный также как Иван Сергиев, предпринял активные шаги по борьбе с бедностью. Он стал свидетелем того, как одни и те же люди постоянно обращаются за милостыней, что привело его к разочарованию в традиционной практике благотворительности. Вдохновленный идеями общества «Муравейник», Иоанн с 1872 года начал продвигать концепцию приюта, где нуждающиеся могли бы не только получить помощь, но и возможность трудиться, что способствовало бы их социальной интеграции. Он обратился к состоятельным жителям Кронштадта с призывом поддержать эту инициативу, тем самым создавая условия для устойчивого выхода из бедности.

В 1882 году была успешно реализована идея Иоанна Кронштадтского. Важную роль в создании дома трудолюбия сыграл правовед барон Отто Буксгеведен, который опирался на передовой европейский опыт. Это заведение было основано в память о недавно ушедшем из жизни Александре II благодаря значительным пожертвованиям со стороны царской семьи. Открытие дома трудолюбия стало важным событием, способствующим социальной поддержке и реформам в России.

Кронштадтский дом трудолюбия был создан для поддержки социально уязвимых групп, включая детей-сирот, женщин, пожилых людей и трудоспособных мужчин. Это учреждение предоставляло не только работу, но и жилье. Благодаря популярности Иоанна Кронштадтского, приют быстро расширился, став частью сети из полутора десятков благотворительных организаций. В эту сеть входили, среди прочего, приют для сирот, дневное учреждение для детей, ночлег за три копейки — значительно дешевле, чем в других местах, а также народная столовая, где предлагались обеды по низким ценам и организовывались бесплатные трапезы на праздники для сотен человек. Также работали бесплатные услуги по уходу за бедными женщинами, амбулаторная лечебница, начальное народное училище и детская библиотека, а также народная читальня. К 1896 году Кронштадтский дом трудолюбия уже обеспечил работой почти 22 тысячи человек.

По образцу Кронштадтского были созданы дома трудолюбия в Санкт-Петербурге в 1886 году и в Пскове в 1887 году. В последующие годы они появились в таких городах, как Смоленск, Тамбов, Киев, Саратов, Орел, Митава, Ярославль, Казань и многих других. Значительную роль в их создании сыграл Отто Буксгеведен. К 1896 году в России действовало более 40 подобных учреждений, а к началу 1900-х годов их число превысило 100. Дома трудолюбия стали важной частью социальной инфраструктуры, способствуя развитию профессиональных навыков и поддержке трудящихся в различных регионах страны.

Дома трудолюбия в основном создавались благотворительными обществами, попечительствами и меценатами, которые сами обеспечивали их финансирование, используя кружечные сборы, благотворительные лотереи и концерты. Местные власти и земства также оказывали поддержку, решая административные вопросы, выделяя земельные участки и предоставляя рабочие места, например, заказывая пошив белья для больниц. Тем не менее, дома трудолюбия продолжали оставаться убыточными предприятиями.

К концу XIX века два провинциальных дома трудолюбия обратились к императрице с просьбой о покровительстве, что привлекло внимание государства. В 1895 году император издал указ, который положил начало Попечительству о домах трудолюбия и работных домах, позже переименованному в Попечительство о трудовой помощи. Это учреждение находилось под патронажем императрицы Александры Фёдоровны, жены Николая II. Основной целью Попечительства было «облегчение участи неимущих через предоставление им честного труда как единственного залога счастливой жизни, основанной на христианских принципах». В состав Попечительства вошли такие выдающиеся личности, как Иоанн Кронштадтский и Отто Буксгеведен. За десять лет существования Попечительство выделило 966 тысяч рублей на нужды учреждений трудовой помощи, предоставляя беспроцентные ссуды для крупных расходов. Это способствовало улучшению условий жизни и труда для нуждающихся слоев населения.

Комитет Попечительства, назначаемый и возглавляемый императрицей, играл ключевую роль в регламентации внутренней жизни и организации учреждений трудовой помощи. Он разработал образец устава и правил для домов трудолюбия, а также предоставил рекомендации по их эффективной организации. Эти меры способствовали улучшению условий труда и жизни людей, нуждающихся в поддержке, и стали основой для создания более структурированных и функциональных организаций в сфере трудовой помощи.

С инициативы Попечительства для детей по всей стране начали открываться дома трудолюбия, известные как Ольгинские приюты. Первый из них был основан в 1895 году в Царскосельском уезде в честь рождения Великой княжны Ольги Николаевны, дочери Николая II и Александры Фёдоровны. Император выделил землю и средства для создания этого учреждения, целью которого было «призревать, нравственно развивать и приучать к труду бедных беспризорных детей столицы, лишённых воспитания и образования, а порой даже средств к существованию». К 1905 году в России действовало уже 35 Ольгинских приютов, а также специальные детские отделения, созданные в некоторых взрослых домах трудолюбия, что подчеркивало важность заботы о детях в трудной жизненной ситуации.

Попечительство получало финансирование не только из государственного бюджета, но и благодаря личным пожертвованиям императрицы Александры Фёдоровны, а также от частных лиц. Дополнительные средства поступали от продажи изделий, изготовленных в учреждениях, находящихся под его управлением.

Как были устроены дома трудолюбия для взрослых

Изначально дома трудолюбия функционировали как биржи труда, куда безработные приходили в поисках работы и заработка. Со временем их задачи расширились, и в этих учреждениях начали заниматься перевоспитанием не только безработных, но и «профессиональных» бродяг, мелких преступников и других представителей социального дна. Это изменение в подходе позволило сосредоточиться на реабилитации и социальной адаптации людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и предоставило им возможность вернуться в общество и найти достойное место в нем.

В результате развития социальной политики сформировались два типа учреждений для помощи нуждающимся. Первый тип — работные дома — представляли собой колонии, расположенные на окраине или за пределами городов, предназначенные для принудительного содержания людей, достигнувших критической точки и не способных самостоятельно улучшить свою ситуацию. Данные учреждения пополнялись за счет людей, которых доставляла полиция. Второй тип — городские дома трудолюбия — предназначался для тех, кто недавно потерял работу и оказался в трудном положении. В отличие от работных домов, сюда люди приходили по собственному желанию и имели возможность покинуть учреждение в любое время.

Дома трудолюбия изначально были созданы для того, чтобы помочь нуждающимся людям выйти из сложных жизненных ситуаций и восстановить или развить трудовые навыки. В этих учреждениях предоставляется экстренная материальная помощь: бесплатные или недорогие обеды, жилье и, что наиболее важно, возможность трудоустройства, даже если заработная плата невысока. Основная задача домов трудолюбия — поддержка людей в их стремлении к самостоятельной жизни и интеграции в общество через трудовую деятельность.

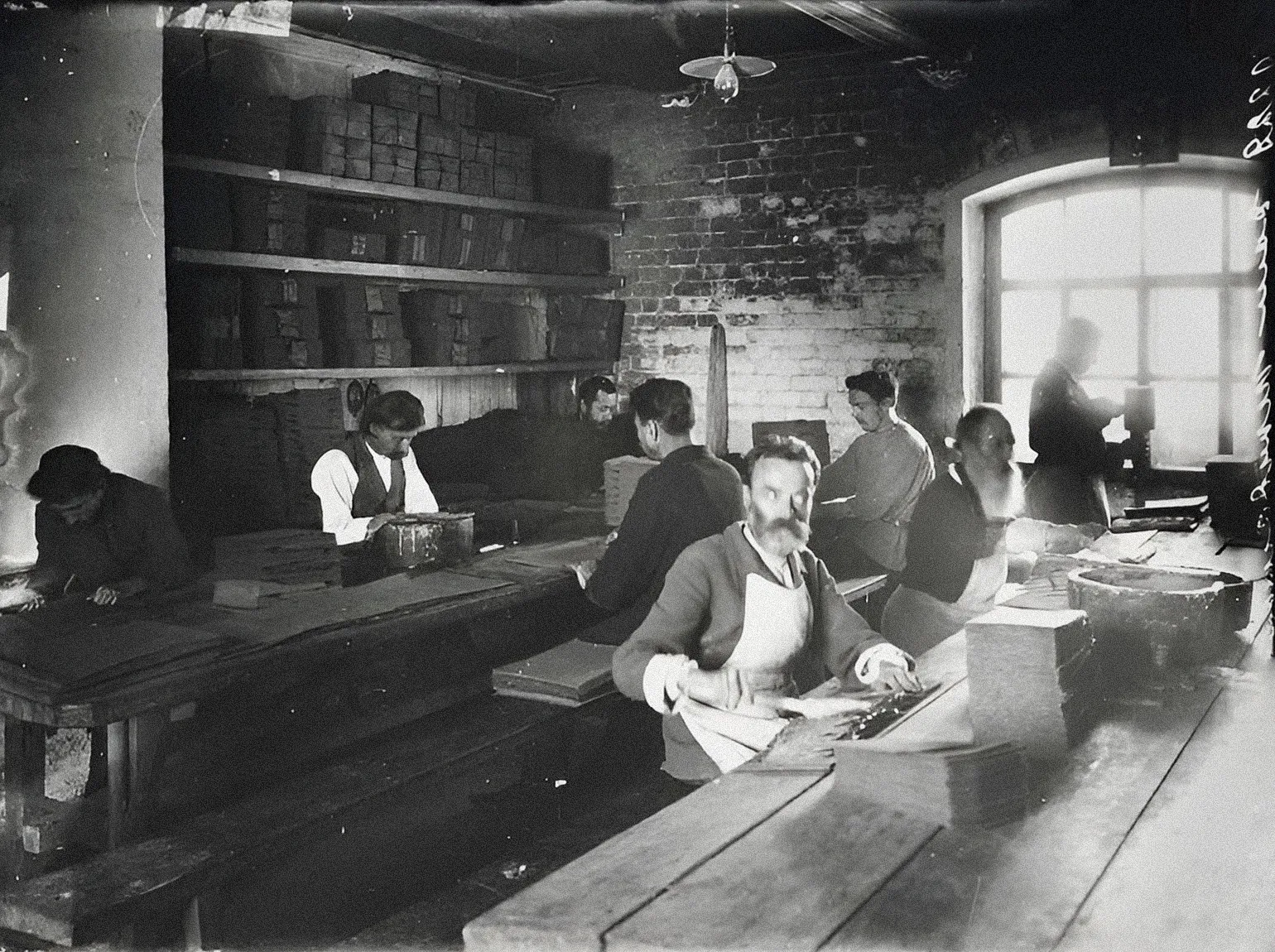

Дома трудолюбия играли важную роль в трудовой интеграции людей, обеспечивая возможность найти работу на стороне, действуя как современные службы занятости. Они стремились подбирать вакансии в соответствии с трудоспособностью и профессиональной подготовкой каждого человека. Кроме того, дома трудолюбия также предлагали работу в собственных мастерских, где были доступны 35 различных видов рабочих промыслов. Среди них швейный, столярный, переплётный, сапожный, слесарный, корзиночный, портняжный, кружевной, обойно-матрасный, коробочный, типографский, чулочный и другие. Подопечные этих учреждений также выполняли работы для городских учреждений и частных заказчиков, включая дорожно-земляные, садовые и огороднические работы, а также занимались погрузкой и разгрузкой, уборкой, расклейкой афиш и уходом за скотом. Эта система не только способствовала трудоустройству, но и развивала навыки и профессиональные качества людей, что было особенно важно в условиях меняющегося рынка труда.

Все хозяйственные обязанности учреждения, включая уборку, стирку, готовку и ремонт одежды, выполняли подопечные самостоятельно. Образованные сотрудники занимались ведением документации. За труд предоставлялось либо поденное, либо сдельное вознаграждение. Подопечные получали от ¼ до 2/5 от полного заработка, в то время как оставшаяся часть шла на покрытие затрат учреждения. Выплата жалования происходила только при увольнении, а во время пребывания в учреждении деньги выдавались лишь на определенные нужды. Женщинам полагалось примерно на 50% меньше, чем мужчинам, что подчеркивало существующие гендерные неравенства в оплате труда.

Доходы от работы не полностью покрывали расходы домов трудолюбия. Многие подопечные не могли трудиться из-за ограниченной трудоспособности, болезни, отсутствия профессиональной подготовки или недостатка мотивации. Однако в мастерских иногда создавались изделия высокого качества, которые могли бы завоевать Гран-при на Международной выставке.

Большинство подопечных в домах были крестьянами, не обладавшими рабочими профессиями. Для них в мастерских организовывали обучение профессиональным навыкам. В учреждениях, где находились более образованные жители, проводили занятия по работе на печатной машинке, бухгалтерскому учёту и иностранным языкам. Таким образом, создавались возможности для получения интеллигентной профессии и повышения уровня квалификации.

В домах трудолюбия организовывали общеобразовательное обучение для взрослых, что способствовало повышению их грамотности. В Российской империи до революции начальное образование не стало обязательным, и эта инициатива помогала людям получить базовые знания и навыки. Обеспечение элементарной грамотности среди взрослого населения играло важную роль в развитии общества и экономики страны.

В Кронштадтском доме проводились просветительские народные чтения, посвященные христианским и общеполезным темам, а также литературе и истории. При домах трудолюбия также работали библиотеки-читальни, где можно было найти художественную, научно-популярную и религиозно-нравственную литературу, а также газеты. Эти мероприятия способствовали культурному развитию и повышению образовательного уровня населения, предоставляя доступ к важным знаниям и информации.

В домах трудолюбия существовало множество проблем, одной из которых была крайне низкая заработная плата. В 1906 году, во время обострения безработицы, корреспондент «Русских ведомостей» отмечал, что из 300-500 человек, обращавшихся в Московский городской дом трудолюбия, лишь немногие соглашались работать. Многие отказались, утверждая, что готовы обойтись без пищи и воды, но им нужны деньги для поддержки своих семей, а плата в 25 копеек в день не могла покрыть даже самых минимальных потребностей (для сравнения, чернорабочий тогда зарабатывал 95 копеек в день). Кроме того, дома трудолюбия не были предназначены для квалифицированных работников, так как не имели необходимых инструментов и не оснащались сложными мастерскими, что ограничивало возможности трудоустройства.

Материальное обеспечение в то время часто оставляло желать лучшего: не хватало столовых, жилья, одежды и питания, а имеющееся отличалось низким качеством. Об этом вспоминал крестьянский писатель Семён Подъячев, который в 1902 году находился в Московском городском доме трудолюбия. Его воспоминания подчеркивают тяжелые условия жизни и недостаток необходимых ресурсов для нормального существования.

Одежда, которую выдали, была старая, изношенная, с неприятным запахом и грязная. На ногах носили мягкие «чуни», сделанные из шерстяных жгутов, подобные тем, что носят женщины весной, отправляясь к преподобному Сергию. Выдача одежды была разнообразной: одному предоставляли короткий «этапный» полушубок, другому — пиджак или поддевку из толстого сукна. Штаны также отличались: некоторые были из прочного толстого сукна, в то время как другие представляли собой тонкие синие тряпки.

Переделайте текст, сохраняя его суть, и адаптируйте для SEO. Не добавляйте лишние элементы, такие как смайлы или символы, и избегайте структурирования в виде списков. Текст должен оставаться чистым и понятным, с акцентом на ключевые слова для улучшения видимости в поисковых системах.

Исходный текст: Подъячев С. П. Мытарства. СПб., 1905.

В провинциальных домах трудолюбия ситуация была ещё более сложной. Например, Курский дом располагался в трёх небольших комнатах, где собиралось до 60 человек. Столовая и приют функционировали отдельно от основного здания, что негативно сказывалось на мотивации подопечных. Пожертвований приходило крайне мало, и в учреждении работали лишь шесть-восемь женщин ежедневно, занимающихся убыточным ремонтом мешков. Однако стоит отметить, что к 1905 году ситуация в Курском доме трудолюбия значительно улучшилась, что свидетельствует о росте поддержки и изменении условий работы.

Несмотря на ограниченные ресурсы домов трудолюбия, некоторые подопечные находили способы извлечь из них пользу, покидая заведение с выданной одеждой и другими вещами.

Несмотря на свои недостатки, дома трудолюбия внесли весомый вклад в борьбу с нищетой. Эти учреждения предоставили людям возможность не только найти временное жилье, но и освоить навыки, которые помогали им повысить свою квалификацию и улучшить финансовое положение. Благодаря поддержке и обучению, предлагаемых в домах трудолюбия, многие люди смогли изменить свою жизнь к лучшему, преодолевая трудности и выходя из состояния нищеты.

Что представляли собой детские дома трудолюбия

В детских домах подопечным прививали трудолюбие и готовили их к самостоятельной жизни. Основное внимание уделялось получению начального образования, которое до революции не было обязательным для всех. Воспитатели старались приучить детей к умственному и физическому труду, разумным развлечениям и всестороннему развитию. Однако работа с детьми усложнялась тем, что они поступали в заведения не одновременно, а на протяжении всего года, что создавало дополнительные трудности в организации образовательного процесса.

В домах трудолюбия Санкт-Петербурга дети занимались учебой на протяжении всего года, уделяя занятиям по полтора часа в день без перерывов на каникулы. В учебный план входили Закон Божий, чтение, письмо и арифметика. Кроме того, дети получали базовые знания по литературе, географии и истории, а также осваивали хоровое пение, рисование и черчение с техническим уклоном. Многие преподаватели работали с детьми на добровольной основе, что подчеркивало важность образования в обществе того времени.

В домах также проводились научно-популярные лекции. Врач заведения делился знаниями о строении человеческого тела, что позволяло детям впоследствии, став взрослыми, оказывать первую помощь пострадавшим в случае несчастных случаев. Эти лекции способствовали формированию у молодежи осознанного подхода к здоровью и безопасности, что крайне важно в современной жизни.

С подросткового возраста, который является критическим этапом формирования личности, воспитанников начинают обучать ремёслам. Это обучение направлено на то, чтобы подготовить их к самостоятельной жизни и обеспечить возможность зарабатывать на жизнь в будущем. После освоения ремесла в одной из мастерских подростки получают возможность выполнять заказы и применять полученные навыки на практике. Таким образом, процесс обучения ремёслам не только формирует профессиональные навыки, но и способствует развитию личной ответственности и трудолюбия.

Дома трудолюбия и ольгинские приюты имели много общего с воспитательно-исправительными учреждениями, о которых уже упоминалось. В данных приютах действовала строгая дисциплина, основанная на системе наказаний и поощрений, которые фиксировались в специальных биографических листках. Воспитанников старались подготовить к будущей трудовой деятельности, поддерживая с ними связь, или же возвращали родным, если они искали своих детей, либо если приют самостоятельно находил их родственников.

Уборка и поддержание порядка в приюте были важной частью жизни воспитанников. Как отмечал очевидец, воспитанники самостоятельно выполняли все работы, касающиеся их быта и личной жизни. Они убирали свои комнаты, топили печи, кололи дрова и очищали территорию от снега. Девочки также участвовали в стирке, глажении белья и уходе за коврами. Эти обязанности способствовали формированию трудолюбия и ответственности у детей, что было важным аспектом их воспитания. Поддержание чистоты и порядка в приюте не только улучшало условия жизни, но и помогало воспитанникам развивать навыки, необходимые для самостоятельной жизни в будущем.

Подросткам организовывали досуг, предлагая разнообразные мероприятия. Проводились чтения с теневыми картинами, экскурсии, подвижные игры и беседы. Иногда подростков водили в театры, на концерты и выставки. Создавались условия для занятий гимнастикой, пением и игрой на балалайке. При детских домах также часто открывались библиотеки, которые пополнялись книгами от благотворителей. Эти инициативы способствовали развитию творческих и физических навыков подростков, а также формированию их культурного кругозора.

После 1917 года в России прекратили свою деятельность все дома трудолюбия. Начиная с 2000-х годов, ряд благотворительных организаций начали восстанавливать эти учреждения, стремясь вернуть принципы, заложенные полтора века назад. Примеры таких инициатив можно увидеть в нескольких проектах, которые успешно функционируют сегодня.

Основные источники информации играют ключевую роль в процессе поиска и анализа данных. К ним относятся научные статьи, книги, исследования, статистические отчеты и официальные документы. Эти источники обеспечивают достоверность и актуальность представленных данных. Использование разнообразных источников позволяет получить более полное представление по интересующей теме. Важно учитывать не только качество информации, но и ее происхождение, чтобы избежать недостоверных сведений. Правильный подход к выбору источников способствует более глубокому пониманию предмета и улучшению качества анализа.

- Акишин Г. Г. Исторические и общественно-социальные аспекты блготворительной деятельности св. Прав. Иоанна Кронштадтского // Христианское чтение.

- Алексеева М. Н. Благотворительная деятельность в образовании Симбирской губернии во второй половине XIX — начале XX в. // Известия Волгоградского государственного педагогического университета.

- Бельчикова С. В. Попечительство о трудовой помощи как общероссийская организация под покровительством императрицы Александры Фёдоровной // История имперского дома Романовых. Первые Пермские научно-образовательные чтения. — Пермь, 2020.

- Гатилова Л. С. Организация и деятельность домов трудолюбия в губерниях Центрального Черноземья в конце XIX — начале XX в. (по материалам Курской и Тамбовской губерний) // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки.

- Городские учреждения Москвы, основанные на пожертвования и капиталы, пожертвованные московскому городскому управлению в течение 1863–1904 г. М., 1906.

- Гришина Я. С. Социальное предпринимательство как инновационно-правовая основа обеспечения имущественных потребностей // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского.

- Отчёт о деятельности Московского городского дома трудолюбия и работного дома за 1914 г. М., 1916.

- «Призрение трудом» в деятельности благотворительных обществ Казани конца XIX — начала XX вв. // Газырлар авазы — Эхо веков.

- Сакин М. П. Модели благотворительной деятельности в России на примере попечительства о домах трудолюбия и работных домах // Современное образование: векторы развития. Роль социогуманитарного знания в формировании духовно-нравственной культуры выпускника педагогического вуза. М., 2017.

- Соболева Ж. В. Трудовая помощь в дореволюционной России: история и современное значение // Скиф. Вопросы студенческой науки.

- Фофанова Н. П. Дома трудолюбия: их значение в трудовой помощи населению России // Аграрное и земельное право.

- Храпоничева Е. В. Дома трудолюбия // Московский журнал.

- Черных П. К., Подстрахова Е. О. Организация и деятельность домов трудолюбия в России: история и современный опыт // Молодёжный инновационный вестник.

- Шитова О. С. Дома трудолюбия для несовершеннолетних в Санкт-Петербурге в конце XIX — начале XX вв. // Экстремальное в повседневной жизни населения России: региональный аспект (к 100-летию русской революции 1917 г.). СПб., 2017.

- Шитова О. С. Учебная деятельность в домах трудолюбия для несовершеннолетних в Санкт-Петербурге в конце XIX — начале XX в. // Становление и развитие информационной культуры в современном образовательном пространстве. СПб., 2017.

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее