Исследование: у студентов есть большие сложности с пониманием смысла текстов / Skillbox Media

Эти сложности, судя по всему, не зависят от уровня IQ, однако говорят о проблемах с понятийным мышлением.

Содержание:

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать большеПреподаватели часто замечают, что современная молодежь теряет навыки чтения и анализа текстов. Многие студенты не способны полноценно работать с текстовыми источниками, не видят в них основного смысла и не умеют выделять ключевые моменты. Порой даже простая задача — найти необходимую информацию в тексте — оказывается для них сложной. Вопрос заключается в том, является ли это реальной проблемой или же субъективной оценкой со стороны старшего поколения.

В конце октября состоялась XIII Международная российская конференция исследователей высшего образования (ИВО), организованная НИУ ВШЭ. На этом значимом событии доцент кафедры общей психологии факультета психологии СПбГУ Ольга Щербакова представила свой доклад «Дефициты понятийного мышления в контексте современных образовательных практик». В своем выступлении она поделилась результатами нескольких исследований, касающихся восприятия и понимания студентами смыслов текстов. Полученные результаты вызывают серьезные опасения и подчеркивают необходимость пересмотра подходов к обучению и развитию критического мышления в образовательной среде.

О чём идёт речь

Образование играет ключевую роль не только в передаче предметных знаний и навыков, но и в развитии критического мышления. Оно формирует способность анализировать и оценивать информацию, а также выявлять взаимосвязи между различными объектами и явлениями. В результате учащиеся учатся делать обоснованные выводы, что является важным аспектом их интеллектуального развития. Такой подход к образованию способствует подготовке компетентных специалистов, способных эффективно решать сложные задачи в современном мире.

Ольга Щербакова подчеркнула, что высшая ступень развития мышления — это формирование понятийного мышления. Этот термин охватывает способность не только рассуждать о конкретных предметах и процессах, но и работать с абстрактными категориями и логическими структурами. Понятия и логические конструкции являются основой для глубокого понимания окружающего мира и позволяют человеку эффективно анализировать и решать сложные задачи. Развитие понятийного мышления играет ключевую роль в образовательном процессе и способствует формированию критического мышления.

Взрослый человек с развитым понятийным мышлением способен осознавать различия между реальными объектами и словами, которые их обозначают. Например, если ему предложить выбрать лишнее из группы понятий «Слон, травоядное, кролик, лев, коза», он скорее всего выберет «травоядное», так как это характеристика, относящаяся к типу питания, в то время как остальные термины обозначают конкретные виды животных. Напротив, ребёнок, скорее всего, выберет «лев», объяснив это тем, что он является хищником, или «слон», потому что это самое крупное животное. Это различие в понимании показывает, как развивается мышление и способность к абстракции у людей в разных возрастных группах.

Понятийное мышление играет важную роль в процессе обучения и восприятия информации. Оно способствует более глубокому пониманию предметов и явлений, помогает структурировать знания и устанавливать связи между различными концепциями. Это мышление позволяет анализировать и обобщать информацию, что, в свою очередь, улучшает способность к решению задач и принятию решений. Кроме того, развивая понятийное мышление, мы можем более эффективно коммуницировать и обмениваться идеями, что важно как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. В итоге, активное использование понятийного мышления способствует более успешному обучению и развитию критического мышления.

- вычленять главное в тексте, высказывании или ситуации, улавливать суть, не отвлекаясь на внешние признаки;

- выстраивать иерархию понятий и смыслов, оперировать категориями «общее — частное», «главное — второстепенное»;

- и даже преодолевать эгоцентризм, то есть смотреть на самого себя со стороны, объективно оценивать ситуацию, собственные действия и поведение других людей.

Согласно мнению экспертов, понятийное мышление у людей без интеллектуальных нарушений формируется в подростковом возрасте. Однако этот процесс не происходит автоматически; для его успешного развития требуется целенаправленная работа. В противном случае мышление учащегося может остаться на допонятийном уровне. Данная тема была детально исследована классиками психологии и педагогики, такими как Лев Выготский, Жан Пиаже и Лев Веккер, которые подчеркивали важность активного подхода к обучению и развитию мышления.

Переделайте текст, сохраняя его основную тему. Оптимизируйте содержание под SEO, добавив ключевые слова и фразы, которые помогут улучшить видимость в поисковых системах. Избегайте излишних символов и смайлов, а также не добавляйте структурированные разделы. Сосредоточьтесь на создании чистого и информативного текста, который будет легко воспринимаем. Если необходимо, добавьте немного дополнительной информации для углубления темы.

Три типа содержания образования играют ключевую роль в развитии мышления студентов. Первый тип — это фактическое знание, которое предоставляет студента базовую информацию и понимание предмета. Второй тип — это концептуальное знание, которое помогает студентам осмысливать и применять информацию в различных контекстах. Третий тип — это метапознание, которое развивает навыки саморегуляции и критического мышления. Все три типа содержания образования способствуют формированию более глубокого и многогранного мышления, что особенно важно в условиях современного образовательного процесса. Развитие этих навыков помогает студентам не только успешно справляться с учебными заданиями, но и адаптироваться к быстро меняющемуся миру, принимая обоснованные решения и решая сложные задачи.

Какую проблему подняли исследователи

В своих исследованиях, посвящённых понятийному мышлению, учёные сосредоточили внимание на аспекте осознания смысла текста. Это направление изучения позволяет глубже понять, как люди интерпретируют и осмысливают информацию, представленную в письменной форме. Анализируя различные подходы к понятийному мышлению, исследователи выявляют ключевые механизмы, которые способствуют восприятию и пониманию содержимого текстов. Такие исследования имеют важное значение для развития методов обучения и улучшения навыков чтения, а также могут быть полезны в области создания эффективного контента.

Ольга Щербакова утверждает, что к концу начальной школы у детей должен сформироваться навык понимания текста. Однако на практике многие сталкиваются с трудностями: даже умея читать, дети часто не могут ответить на вопрос о содержании прочитанного. Это проблема наблюдается не только среди младших школьников, но и у старшеклассников и студентов. Дефицит навыков текстового понимания требует внимания и решения на всех уровнях образования.

Ольга отметила, что в начальной школе уровень понимания текста более-менее стабилен, однако в старшей школе и после её окончания показатели начинают вызывать тревогу. Как специалист, работающий со студентами разных курсов, она также замечает снижение навыков понимания смыслов текстов, что касается не только научных произведений, но и других жанров. Это явление требует внимания и анализа, поскольку грамотное восприятие информации является важным аспектом образовательного процесса.

Как проходил эксперимент

Для выяснения, действительно ли современным студентам сложно понимать смысл текстов, исследовательская группа под руководством Ольги Щербаковой провела исследование на основе басен Эзопа. Результаты работы были опубликованы в журнале «Психология» НИУ ВШЭ. Басни являются удобным инструментом для анализа понятийного мышления, так как этот жанр знаком многим с детства. Они представляют собой короткие тексты, в которых содержатся как буквальный, так и переносный смысл. Исследование позволяет глубже понять, как студенты воспринимают и интерпретируют литературные произведения, что важно для эффективного обучения и развития критического мышления.

Ольга и её коллега Елизавета Никифорова провели исследование, в ходе которого с использованием психометрических тестов измерили уровень IQ у 19 студентов. После этого участникам было предложено прочитать три набора басен, включая «Лев и мышь» и «Муравей и голубка». После чтения исследователи провели интервью с испытуемыми, чтобы оценить, как они интерпретировали каждый из текстов. Для анализа степени понимания смысла басен использовалась разработанная система оценки.

- ноль баллов — буквальный уровень понимания, пересказ сюжетных событий басни;

- один балл — трактовка текста в житейском смысле, на уровне личных взаимоотношений, или попытка сформулировать обобщение, но ошибочная;

- два балла — высокая степень обобщения, объяснение смысла басни на уровне законов природы или социума.

Испытуемым было предложено объединить любые две басни из заданных наборов на основе их смыслового сходства. Например, тексты А и Б демонстрируют схожесть, так как оба осуждают высокомерие. В то же время текст В, хотя и имеет общие внешние признаки с текстом А, такие как наличие льва, не передает схожий смысл. За каждую правильно подобранную пару по смыслу студенты получали один балл. Если же они основывались лишь на внешнем сходстве, баллы не начислялись.

Из 19 участников двоих пришлось исключить за не выполнение всех заданий. В результате исследователи подсчитали общее количество баллов, набранных 17 испытуемыми, а также количество «нулей», «единиц» и «двоек» в первой части эксперимента. Кроме того, была проведена оценка числа «нулей» и «единиц» на этапе составления пар.

Какие результаты получились

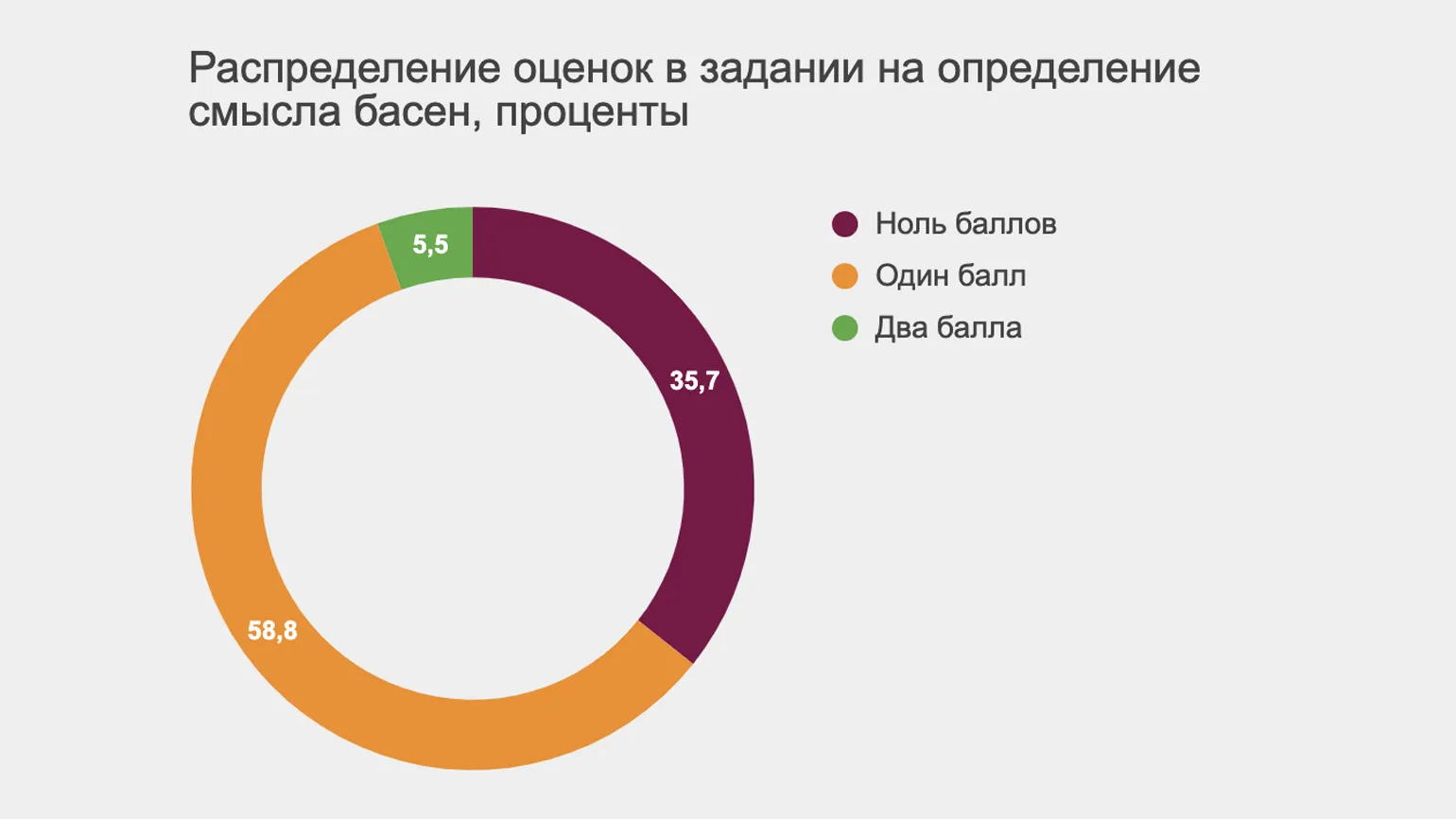

Из 17 участников, которые представили свои интерпретации девяти басен, исследователи собрали 153 трактовки. Более трети из этих интерпретаций были буквальными, например: «Лев не съел мышь, и в благодарность она впоследствии спасла ему жизнь». Такие результаты подчеркивают, что многие читатели воспринимают басни на поверхностном уровне, не учитывая их глубокий смысл и моральные уроки. Это открытие может быть полезным для дальнейшего анализа восприятия литературных произведений и их влияния на аудиторию.

Большинство интерпретаций, а именно 58,8%, исследователи оценили на минимальный балл. Это означает, что они либо находились на поверхностном уровне, либо содержали обобщения с ошибками. Лишь 5,5% трактовок демонстрировали глубокое понимание смысла басни.

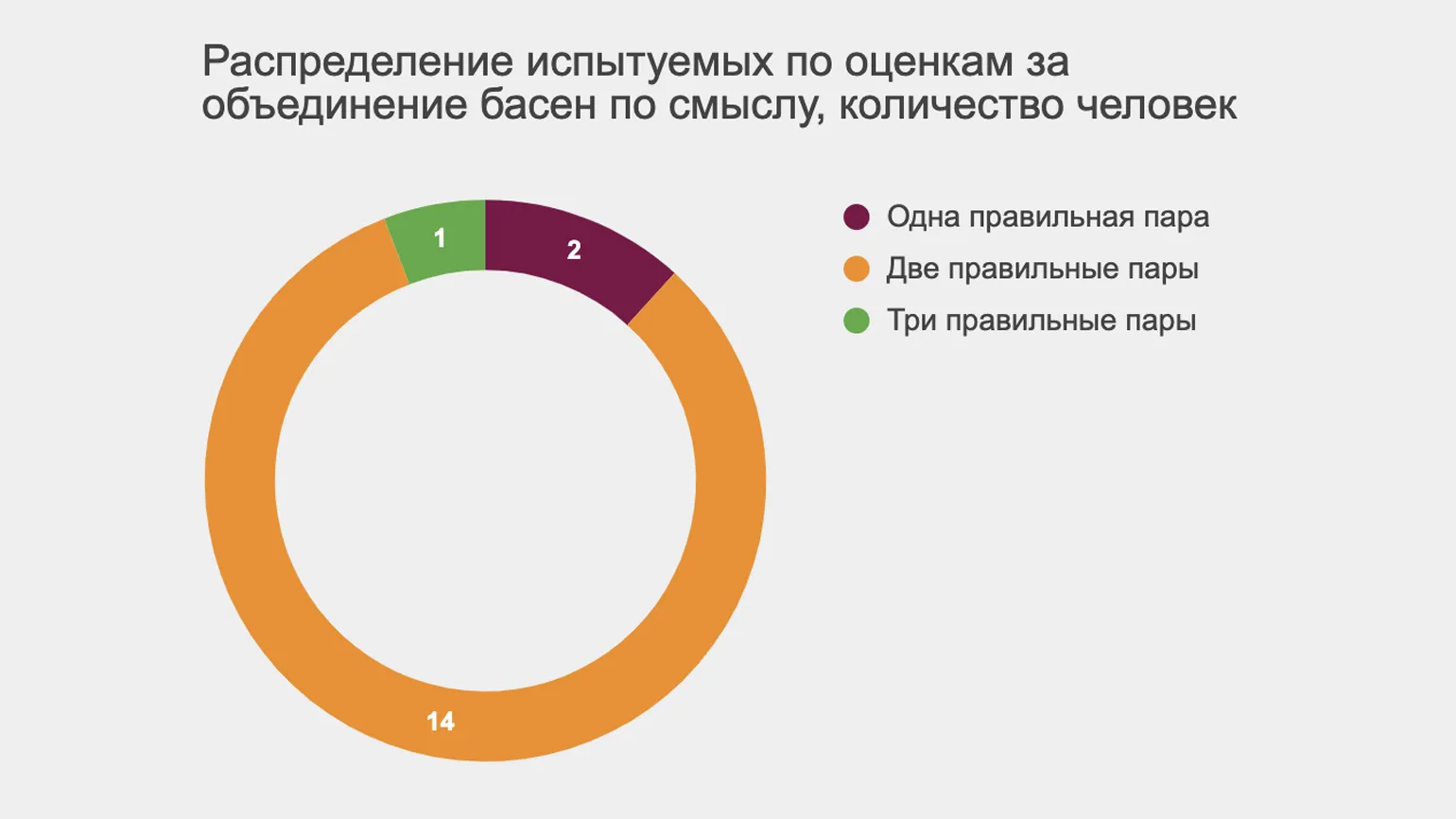

Исследование показало, что 65% пар, составленных участниками на основе смыслового сходства, были правильными. Каждый испытуемый смог правильно соединить хотя бы одну пару из трех предложенных наборов. Тем не менее, только один участник успешно объединил басни во всех трех наборах, в то время как большинство справилось лишь с двумя.

Анализ показал, что количество правильно составленных пар не зависит от числа корректно интерпретированных басен. Это означает, что один и тот же студент может интерпретировать все тексты на высоком уровне обобщения, но при этом справляться с составлением пар лишь частично. В то же время, студент может понимать смысл басен только в буквальном смысле, но тем не менее успешно объединять их по смыслу. Это свидетельствует о том, что навыки интерпретации и составления пар могут развиваться независимо друг от друга, что имеет важное значение для образовательного процесса и оценки уровня усвоения материала.

Какие выводы сделали учёные

Эксперимент продемонстрировал, что студентам сложно понять смысл текстов. Буквальная интерпретация, как отмечают исследователи, характерна для детей до 11 лет. То, что треть испытуемых, состоящих из взрослых людей, придерживалась этого подхода, стало тревожным открытием, согласно словам Ольги Щербаковой. Это подчеркивает необходимость улучшения навыков критического мышления и анализа у студентов, чтобы они могли более глубоко воспринимать и осмысливать текстовую информацию.

Исследования показывают, что басни в основном применяются для диагностики понятийного мышления у детей и подростков. На данный момент ученым не хватает данных, чтобы установить, какой уровень понимания басен у взрослых можно считать «нормальным». Ольга Щербакова и Елизавета Никифорова полагают, что их работа может служить основой для будущих исследований в этой области. Это открывает новые перспективы для изучения восприятия басен и их значения в развитии мышления у взрослых.

Правильное объединение басен в смысловые пары должно свидетельствовать о понимании их содержания. Однако ученые не смогли объяснить отсутствие связи между количеством правильно интерпретированных текстов и числом корректно составленных пар. Это противоречит данным предыдущих исследований, включая работу Дарсии Нарваез и её коллег, озаглавленную «Понимание нравственной идеи текста у третьеклассников, пятиклассников и студентов». Данные исследования подчеркивают важность понимания нравственных тем в литературе, что может способствовать более глубокому восприятию текстов и развитию критического мышления у читателей разных возрастов.

Недавние исследования показали, что между уровнем IQ и способностью к пониманию текстов, включая интерпретацию басен и составление пар, нет прямой связи. Учёные Щербакова и Никифорова пришли к выводу, что понимание переносного смысла может быть относительно независимым когнитивным навыком, который не охватывается традиционными психометрическими тестами IQ. В связи с этим исследователи подчеркивают необходимость разработки новых инструментов и подходов для более точной оценки этой способности.

Ольга Щербакова отметила, что изначально она и её коллеги считали, что полученные результаты с малой вероятностью являются следствием ограниченной выборки. В связи с этим они провели повторный эксперимент, увеличив количество участников до 70 студентов. Результаты повторного исследования подтвердили первоначальные выводы, так как распределение результатов осталось практически неизменным.

А что насчёт других видов текстов?

Современные студенты часто не знакомы с языком басен Эзопа, что может влиять на их восприятие текстов. Однако это не означает, что у них возникают трудности с пониманием художественных и научных произведений. Исследовательская группа под руководством Ольги Щербаковой и её коллег провела анализ, который помогает прояснить эту ситуацию. Результаты исследования показывают, что уровень понимания текстов у студентов вполне адекватен, несмотря на отсутствие опыта с классическими произведениями.

Ольга и инженер-исследователь Варвара Аверьянова провели новый эксперимент, заменив басни на рассказ английского писателя Грэма Грина «Невидимые японские джентльмены». Чтобы оценить, насколько испытуемые уловили скрытый (или имплицитный) смысл произведения, исследователи использовали более детальную шкалу оценки от 0 до 4 баллов. Результаты подтвердили предыдущие наблюдения: только 7% студентов поняли рассказ на буквальном уровне, а ещё 7% смогли интерпретировать его на глубоком уровне, получив максимальные четыре балла. Большинство участников продемонстрировали поверхностное понимание: 41% получили один балл, 28% — два балла, и 17% — три балла. Эти данные подчеркивают важность анализа художественных текстов и необходимость углубленного изучения литературных произведений для развития критического мышления.

Учёные установили, что проблемы с пониманием смысла текста касаются не только художественных произведений с подтекстом. Лаборант-исследователь Татьяна Исаева совместно с Ольгой Щербаковой провели эксперимент на выборке из 100 человек. Участникам предложили прочитать статью о средневековых витражах из научно-популярной энциклопедии и ответить на несколько вопросов относительно прочитанного. Вопрос «О чём этот текст?» не вызвал трудностей, однако большинство испытуемых не смогли определить главные идеи и обобщить информацию. При этом в начале эксперимента участники высоко оценили свои способности к пониманию текста. Эти результаты подчеркивают важность критического мышления и навыков анализа информации в современном обществе.

В настоящее время проводится подготовка к публикации текущих и предыдущих исследований. В будущем будет доступна более подробная информация о методологии и результатах этих экспериментов.

Кто виноват?

По словам Ольги, проведенные исследования охватывают различные материалы и выборки, при этом данные анализировались различными учеными, но с использованием одной методологии. Это указывает на то, что результаты не являются случайностью, а могут отражать общую тенденцию: современным студентам испытывают значительные трудности в учебном процессе.

- работать с традиционными культурными кодами;

- удерживать внимание при чтении объёмных текстов;

- выделять значимые признаки и отфильтровывать незначимые;

- понимать смыслы текста во всей полноте, включая переносный;

- распознавать субъективные проекции, то есть отделять то, что объективно присутствует в тексте, от личной реакции на этот текст.

Эксперт утверждает, что это касается не только чтения, но и понятийного мышления в целом. Она считает, что причина кроется в современной системе образования, особенно в старших классах, где весь учебный процесс сосредоточен на подготовке к ЕГЭ. Эта система поощряет запоминание отдельных фактов, а не формирование целостного и системного взгляда на изучаемую тему или предмет. Подобный подход негативно сказывается на способности учащихся к критическому мышлению и глубокому пониманию материала.

Ольга Щербакова отметила, что ранняя цифровизация может негативно влиять на развитие понятийного мышления у детей. В современных приложениях и на веб-страницах дизайнеры интерфейсов управляют вниманием пользователей, располагая элементы и объекты определённым образом. Это может затруднить формирование у ребёнка навыка управления своим вниманием, что в дальнейшем негативно сказывается на его способности сосредотачиваться на тексте и выделять ключевые идеи. Важно учитывать эти аспекты, чтобы минимизировать влияние цифровых технологий на когнитивное развитие детей и способствовать их успешному обучению.

Какие ещё исследования есть на эту тему

Год назад сотрудники Приволжского исследовательского медицинского университета провели исследование среди 102 учащихся 8–10-х классов с целью изучения процессов чтения. Подросткам было предложено в течение двух минут прочитать короткую басню с экрана, после чего они ответили на вопросы, касающиеся понимания прочитанного текста. В ходе чтения исследователи фиксировали количество, частоту и среднюю продолжительность морганий, а также фиксации взгляда и саккад — быстрых движений глаз, необходимых для восприятия информации. Результаты этого исследования были сопоставлены с данными аналогичного исследования, проведенного в 2014/2015 учебном году, что позволило выявить изменения в восприятии текста и читательских навыках подростков за прошедшие годы.

Современные подростки читают в два раза быстрее, чем участники аналогичного исследования 2014/2015 годов. Однако при этом количество ошибок в понимании текста возросло в 1,5–1,7 раза. Это свидетельствует о том, что они просматривают текст, не вникая в его суть. Только 58,3% восьмиклассников, 62,2% девятиклассников и 77,1% десятиклассников успешно справились с заданиями на понимание скрытого смысла текста. Таким образом, 42%, 38% и 23% учащихся из этих классов не смогли уловить основную идею. Эти данные подчеркивают важность развития навыков глубокого чтения и критического мышления у молодежи.

Исследования показывают, что у подростков наблюдается смена мышления с линейного на клиповое. По мнению авторов исследования, основным фактором, способствующим этому изменению, является цифровая среда.

Исследование PISA, посвященное оценке читательской грамотности 15-летних подростков, является наиболее масштабным в своей области. Оно предоставляет ценные данные о навыках извлечения смыслов из текста в различных странах. PISA включает тексты различных типов и уровней сложности, что позволяет оценить широкий спектр читательских умений. Задания, предлагаемые в рамках исследования, разнообразны и направлены на оценку понимания, использования, критической оценки, размышления и взаимодействия с текстами для достижения конкретных целей. Участникам необходимо различать факты и мнения, а также уметь сопоставлять информацию из нескольких источников. Таким образом, на основе анализа и понимания текстовой информации PISA предоставляет актуальные данные о развитии мыслительных навыков подростков.

В PISA выделяют шесть уровней читательской грамотности. Наивысшие уровни (пятый и шестой) достигает лишь небольшая часть учащихся в разных странах, в среднем это около 8,7% по данным ОЭСР. На этих уровнях ученики способны понимать длинные тексты, работать с абстрактными и контринтуитивными концепциями, а также различать факты и мнения, опираясь на скрытые подсказки. В то же время, 23% подростков в среднем по странам ОЭСР не преодолевают первый уровень. Это означает, что они могут извлечь из простого текста на знакомую тему одну или несколько очевидных единиц информации, распознать главную тему и буквальный смысл текста, а также отделить важную информацию от второстепенной. Однако, они не способны находить информацию, требующую более глубокого осмысления, распознавать главную мысль, понимать связи между частями текста и сопоставлять их. Эти навыки относятся ко второму уровню, который также является довольно простым. Для эффективного обучения с опорой на текст необходим уровень не ниже четвертого.

Согласно данным PISA-2018, в России уровень читательской грамотности среди подростков распределён следующим образом: 1% учащихся достиг шестого уровня, 5% — пятого, 16% — четвёртого. На третьем и втором уровнях находятся по 28% подростков, тогда как 22% имеют первый уровень читательской грамотности. Эти цифры подчеркивают разнообразие навыков чтения среди молодого поколения в России.

Не стоит считать, что нехватка навыков работы с текстом характерна лишь для современных подростков. Существует международный тест для взрослых — PIAAC, который оценивает читательскую грамотность по пяти уровням. Только небольшой процент населения достигает пятого уровня, а четвертый уровень также доступен немногим. В основном, взрослые демонстрируют уровень читательской грамотности, соответствующий второму и третьему уровням. Это подчеркивает необходимость повышения грамотности в обществе и улучшения навыков работы с текстами среди всех возрастных групп.

Ознакомьтесь с дополнительными материалами:

- «Одна из проблем образования — люди не обращают внимания на непонятное»

- Что такое функциональная грамотность и как она связана с общим интеллектом

- 9 стратегий для успешного цифрового чтения

- Методы метапознания: как научить учиться детей и взрослых

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее