Как большевики радикально реформировали школу, а потом устали от экспериментов / Skillbox Media

Рассказываем про эпоху первых лет советской власти: от совершенно новой концепции школы до «...чему-нибудь учить, и то будет хорошо...».

Содержание:

- Как большевики, придя к власти, стали переделывать традиционную школу

- Советская единая трудовая школа: никаких книжек, в основе — труд

- За что трудовую школу невзлюбили родители

- Схемы ГУСа, или Как в СССР пытались развивать межпредметное обучение

- Почему комплексный подход не взлетел

- Как в школах ввели проектный и бригадно-лабораторный методы

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать большеВ данной статье вы узнаете, как эффективно использовать SEO для повышения видимости вашего сайта в поисковых системах. Мы рассмотрим основные принципы оптимизации контента, включая ключевые слова, мета-теги и внутренние ссылки. Также обсудим важность качественного контента и его влияние на рейтинг в поисковых системах. Оптимизация изображений и мобильная адаптация сайта также будут рассмотрены как важные аспекты SEO. Применяя представленные рекомендации, вы сможете улучшить позиции своего сайта в результатах поиска и привлечь больше посетителей.

- как книгу провозгласили «бичом детства», а целью школы стало «всех научить трудиться»;

- как родители оказались недовольны новой концепцией школы и тогда власти отменили родительские комитеты;

- как в школе исчезли привычные предметы и вместо них в расписаниях появилось нечто вроде «арифметика, овца, письмо»;

- почему многие педагоги втихаря преподавали по старинке, рисуя новый порядок лишь в отчётах;

- как в школах ввели проектный и бригадно-лабораторный методы и появилась концепция отмирания школы;

- чем закончились все эти эксперименты.

Как большевики, придя к власти, стали переделывать традиционную школу

Большевики разработали основы своей образовательной политики еще до революции, опираясь на идеи таких теоретиков, как Маркс, Энгельс, Ленин, Клара Цеткин, Эдвин Гёрнле и многих немецких социал-демократов. Коммунистическая концепция образования, которую большевики называли социальным воспитанием, также была сформирована под влиянием взглядов Льва Толстого, Петра Кропоткина и Константина Вентцеля. Эти идеи легли в основу системы образования в Советской России, направленной на формирование нового социалистического человека и воспитание сознательных граждан, способных строить коммунистическое общество.

С момента прихода к власти коммунистические лидеры кардинально изменили систему образования. В 1918 году советские декреты радикально преобразовали дореволюционную школу: была осуществлена полная секуляризация учебного процесса, отменено преподавание богословия, введено совместное обучение для мальчиков и девочек, а также отменены оценки, наказания и плата за обучение. Ключевым моментом стало то, что образование стало всеобщим и обязательным, хотя и с определенными оговорками. Эти изменения заложили основы новой образовательной системы, направленной на доступность и равенство в обучении.

Новая власть, проводя реформы, нацеливалась на устранение «старой школы». С одной стороны, для ускоренной индустриализации страны необходимо было предоставить гражданам равный доступ к среднему и профессиональному образованию. С другой стороны, создание единой системы образования, охватывающей все уровни — от детских садов до вузов, стало важным шагом в формировании нового советского человека, готового к строительству обновленного общества.

1920-е годы представляют собой эпоху смелых педагогических экспериментов в советской школе. В этот период многие руководители Наркомпроса не обладали педагогическим образованием или опытом, а порой даже высшим образованием. Однако они были осведомлены о передовых педагогических идеях своего времени. Эти эксперименты оказали значительное влияние на развитие образования в СССР, способствуя внедрению новых методик и подходов в обучении.

Лидеры коммунистического государства в первую очередь ориентировались на американские концепции, считая европейские идеи «вырожденческими». Однако большевики заимствовали эти идеи не напрямую, а адаптировали их для своих нужд. Обычно они преобразовывали индивидуалистическую основу в коллективистскую, сохраняя методологию, но изменяя идеологию. Таким образом, процесс заимствования проходил через призму своих ценностей и целей, что позволяло создавать уникальные подходы в организации общества и экономики.

Советская единая трудовая школа: никаких книжек, в основе — труд

При разработке новой школы большевистские лидеры изучали различные концепции, включая смелые и инновационные идеи. Одним из таких проектов было предложение создать школу-коммуну, в которой бы одновременно осуществлялись образовательный процесс и промышленное производство. Эта модель нацеливалась на интеграцию обучения и практической деятельности, что должно было способствовать формированию нового типа граждан, способных к самостоятельной работе и коллективному взаимодействию.

Согласно проекту, обучение в таких учреждениях предполагало ежедневные занятия в течение пяти дней, с двумя днями, отведенными на экскурсии и доклады, без выходных и каникул. При этом использование учебников считалось нежелательным, поскольку книги объявлялись «бичом детства». Предполагалось, что данное учебное заведение будет самообеспечиваться и функционировать независимо.

Советское руководство оперативно разработало доктрину образования будущего. В 1918 году ВЦИК утвердил концепцию единой трудовой школы, которая была отражена в декретах «Основные принципы единой трудовой школы» и «Положение о единой трудовой школе РСФСР». Эти документы заложили основы для нового образовательного подхода, подчеркивающего важность труда и коллективизма в воспитании подрастающего поколения.

Концепция была разработана советскими педагогами под руководством выдающихся партийных деятелей, таких как Анатолий Луначарский, Надежда Крупская и Пантелеймон Лепешинский. В ее основе лежали идеи «школы труда» американского педагога Джона Дьюи, дополненные большевистской идеологией. Эта концепция акцентировала внимание на практическом обучении и воспитании, что способствовало формированию нового поколения, способного активно участвовать в строительстве социалистического общества.

Основой школьной жизни считался радостный труд без принуждения. Коллективная работа «школьной коммуны» была направлена на воспитание ответственных граждан. Образование должно было быть общеобразовательным и политехническим, что подразумевало как теоретическое, так и практическое знакомство учеников с различными отраслями производства. Такой подход способствовал формированию у детей навыков, необходимых для успешной жизни в обществе и на рынке труда.

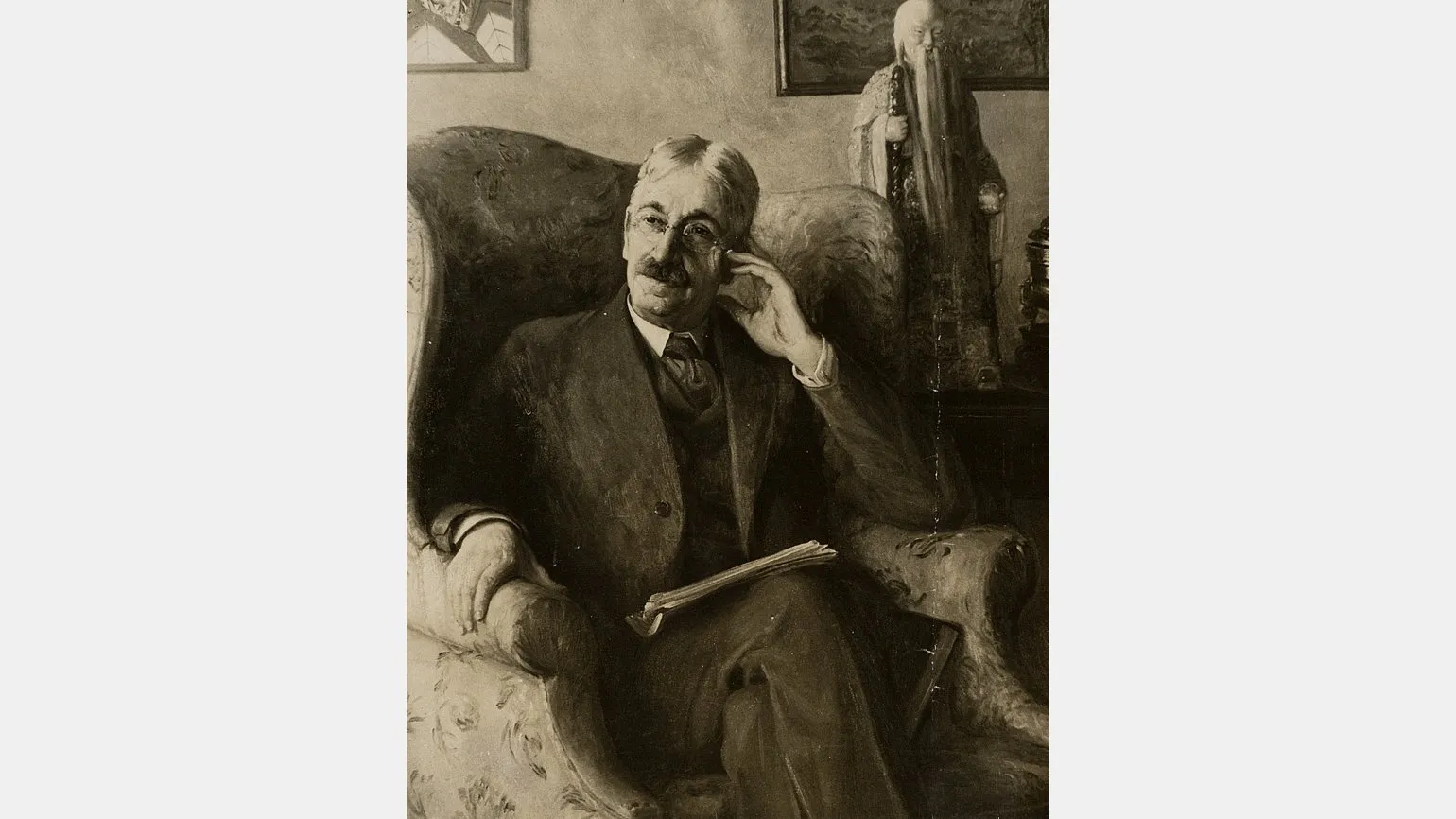

Учебный процесс претерпел значительные изменения. В рамках реформ был введен новый предмет — трудовое воспитание, которому было отведено значительное количество учебных часов. Ученики начальных классов изучали различные ремёсла, а старшеклассники получали опыт работы на предприятиях и в колхозах. В соответствии с декретом №812, каждая школа обязана была организовать приусадебный участок, что способствовало практическому обучению и развитию трудовых навыков у школьников.

Луначарский утверждал, что новая школа не должна была, как средние учебные заведения прошлых лет, формировать интеллигентов. Основной задачей советского образования он определял обучение трудовой деятельности: «Всех научить трудиться». Эта концепция подчеркивает важность практических навыков и подготовки к коллективной работе в обществе.

На занятиях уделялось значительное внимание физическому и эстетическому воспитанию, включая спорт, гимнастику, игры, танцы, музыку, пение, рисование и лепку. В учебные методы входили экскурсии, прогулки, зарисовки и моделирование. Принцип самостоятельности играл ключевую роль, позволяя ребенку самостоятельно обогащать свой опыт и развивать творческие способности. Такой подход способствовал не только физическому развитию, но и формированию эстетического вкуса, что является важным аспектом общего образования.

Классы, которые ранее формировались по возрастному принципу, были заменены на группы, основывающиеся на уровне подготовки учащихся. Ученики, обучающиеся в образцово-показательных школах и школах-интернатах, получили возможность самоуправления и создания школьных советов. Теперь, например, без одобрения совета не могло быть принято решение о наказании ученика за нарушения. Такой уровень свободы для детей в сравнении с дореволюционной системой образования, откуда происходило большинство педагогов раннего СССР, можно считать фактически анархией.

Изучите также:

Царь отрёкся, и уроков больше не будет: воспоминания гимназистки о событиях 1917 года. В этом историческом контексте важно отметить, как изменения в политической системе повлияли на образование и жизнь молодежи. Отмена уроков в гимназии стала символом разрыва с прошлым и начала новой эры. Воспоминания тех, кто пережил этот переломный момент, помогают глубже понять, как революционные события изменили не только судьбы людей, но и облик общества в целом. Бывшая гимназистка делится воспоминаниями о том, как атмосфера нестабильности и неопределённости повлияла на её обучение и взгляды на жизнь. Эти личные истории подчеркивают важность исторической памяти и её влияние на современное поколение.

В трудовых школах отменены домашние задания и экзамены. Педагоги обязаны учитывать региональные особенности при подготовке учебного материала. Это нововведение направлено на создание более адаптивной образовательной среды, способствующей эффективному обучению и развитию учащихся.

За что трудовую школу невзлюбили родители

Первые педагогические реформы большевиков встретили значительные трудности. Эти изменения в системе образования были направлены на создание нового подхода к обучению и воспитанию. Однако реализация реформ сталкивалась с нехваткой ресурсов, недостаточной подготовкой кадров и сопротивлением со стороны традиционных образовательных структур. Эти факторы затрудняли внедрение новых методов и идей, которые большевики стремились реализовать в целях формирования социалистического общества. Результатом стало необходимость поиска эффективных решений для преодоления этих преград и адаптации педагогических концепций к реальным условиям.

Отказ от преподавания Закона Божьего вызвал значительное сопротивление, особенно среди крестьян. Как отмечала Надежда Крупская, достаточно было слухов о возможном исключении богословия из учебной программы, чтобы родители начали отказываться от обучения своих детей, утверждая, что такие школы им не нужны. Родительские комитеты в городах также выражали недовольство по этому поводу. Именно поэтому советская власть приняла решение о ликвидации этих комитетов. Большевики категорически отвергли возможность компромисса, не согласившись на факультативное преподавание Закона Божьего. Это событие подчеркивает важность религиозного образования в обществе и его влияние на образовательные процессы.

Вместо родительских комитетов за образованием начали следить «представители трудового населения». Их выбор осуществлялся через партийные коллективы и женотделы. Однако на практике эти представители, среди которых практически не было родителей, не проявляли интереса к делам школ, что привело к провалу «пролетарского контроля». Система, задуманная для улучшения качества образования, оказалась неэффективной, так как отсутствовало реальное участие родителей в управлении образовательным процессом. Это негативно сказалось на уровне взаимодействия между школами и сообществом, а также на качестве образовательных услуг.

Внедрение трудового принципа в образовательный процесс столкнулось с рядом трудностей. Преподаватели часто не имели четкого представления о его реализации. В результате трудовое обучение сводилось к тому, что учащиеся занимались рутинной работой в перерывах между уроками. Как отметила Крупская, школьники «были на побегушках»: они мели полы, мыли посуду, переносили дрова и даже разгружали вагоны. Это негативно сказывалось на восприятии труда как важного элемента образовательного процесса и не способствовало формированию у детей положительного отношения к трудовой деятельности.

Многие педагоги считали, что если заставить бывшего гимназиста выполнять физическую работу, например, носить дрова, это изменит старую школу и превратит ее в новую — трудовую. Этот подход подчеркивал важность трудового воспитания и практического обучения в образовательном процессе. В таком контексте труд рассматривался не только как необходимая деятельность, но и как средство формирования характера и трудовой этики у учащихся.

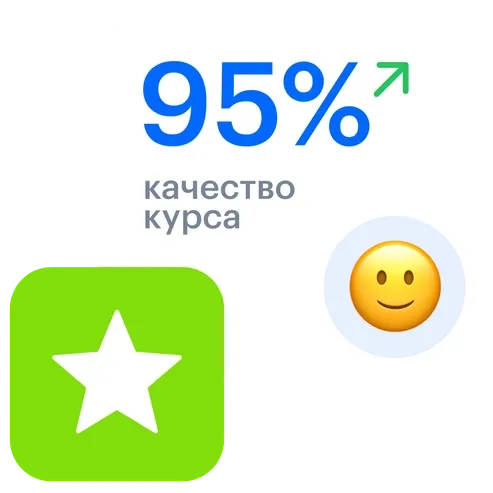

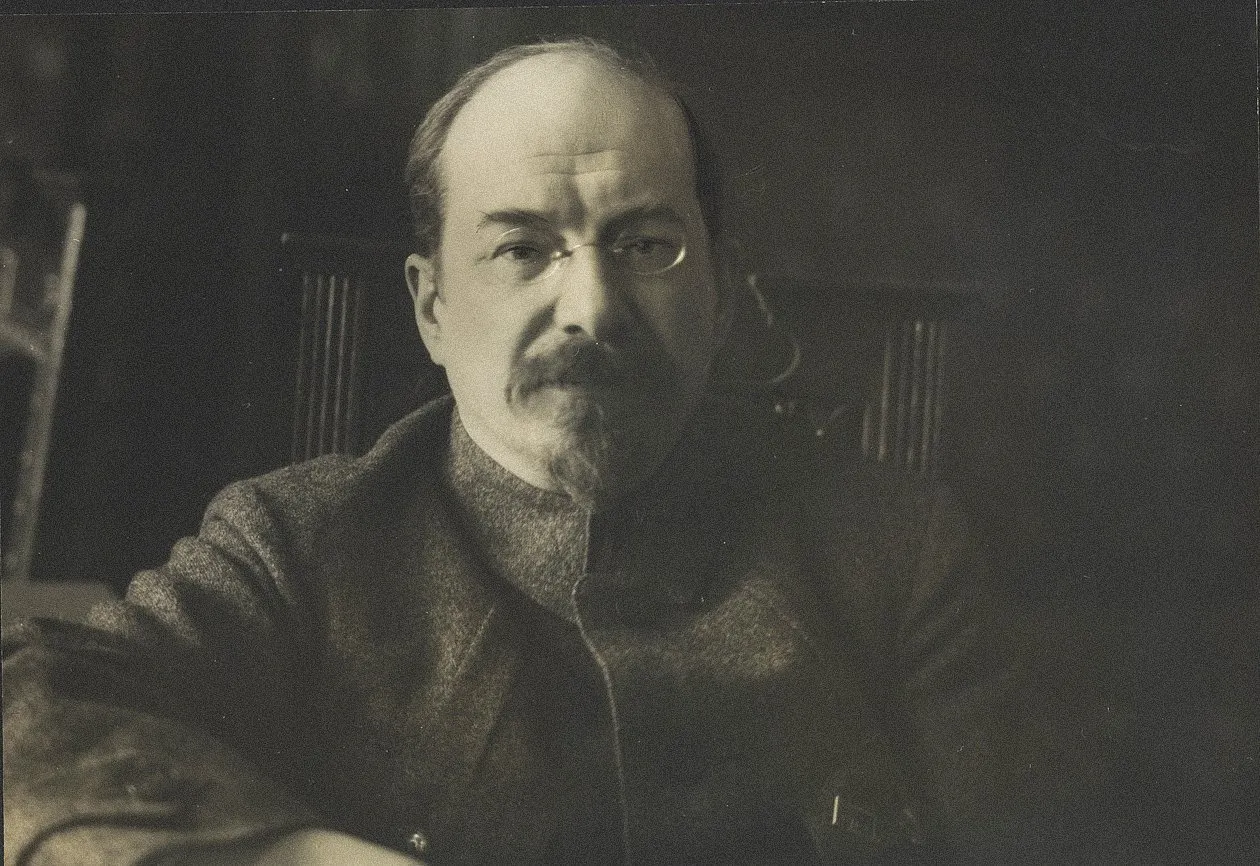

Анатолий Луначарский является одной из ключевых фигур в истории народного образования в России. В своих работах, включая «О народном образовании», он подчеркивает важность доступного и качественного образования для всех слоев населения. Луначарский утверждает, что образование должно быть не только инструментом индивидуального развития, но и основой для формирования гражданского общества. Он акцентирует внимание на необходимости внедрения новых методов обучения и воспитания, которые соответствуют потребностям современности. Важным аспектом его философии образования является идея о том, что лишь через просвещение можно достичь истинной свободы и равенства в обществе. «О народном образовании» остается актуальным произведением, которое вдохновляет педагогов и социальных деятелей, стремящихся сделать образование доступным и эффективным для всех.

Страна переживала крайне сложный период: после Первой мировой войны началась Гражданская война, что привело к голоду в Поволжье и массовой беспризорности. Многие дети оказались без возможности получать образование. В таких условиях организовать привычный учебный процесс было сложно, а внедрение новых методов обучения стало практически невозможным. В результате многие постановления ВЦИКа оставались лишь декларативными, а трудовой принцип применялся только в некоторых образцово-показательных учреждениях.

Поспешная и радикальная реформа образования привела к неудаче. Старая система была разрушена, но новая, тем более идеальная, так и не была создана. Советская власть пыталась смягчить последствия, увеличивая количество учащихся, что в целом удалось, однако качество знаний не улучшилось. Луначарский в своем известном высказывании отмечал: «…чему-нибудь учить, и то будет хорошо…». Эта ситуация подчеркивает важность не только доступности образования, но и его качества, что остается актуальным и сегодня.

Схемы ГУСа, или Как в СССР пытались развивать межпредметное обучение

Несмотря на радикальные изменения в системе среднего образования, советское руководство в первые годы не установило четких стандартов для содержания школьного обучения. В тот период не существовало единой системы образовательных стандартов. Например, программы и учебные планы, разработанные Наркомпросом в 1920 году, лишь рекомендовали учебные предметы. В соответствии с этими рекомендациями в школах должны были изучаться русский язык, литература, математика, естествознание, физика, химия, история, основанная на диалектическом материализме, а также политическая экономия по Марксу. Эти предметы формировали основу образовательного процесса, однако их реализация оставалась на усмотрение учебных заведений.

В 1921 году научно-педагогическая секция Государственного учёного совета (ГУС) Наркомпроса под руководством Надежды Крупской приступила к систематизации обучения в средней школе. Основным подходом, выбранным для этого процесса, стало комплексное построение школьных программ, а не традиционное предметное деление. Эта экспериментальная инициатива стала важным шагом к модернизации образовательной системы в России.

Принцип интеграции предметов в образовательный процесс был зафиксирован в программных документах 1918 года. Его суть заключалась в объединении учебных дисциплин в нечто похожее на «детскую энциклопедию». Этот подход способствует более глубокому восприятию знаний и помогает ученикам увидеть взаимосвязи между различными областями. Интегрированное обучение позволяет развивать критическое мышление и способствует формированию целостной картины мира у обучающихся.

Согласно комплексному подходу в образовании, ученики должны достигнуть необходимого уровня знаний, изучая конкретные примеры из природы, человеческой жизни и политической практики. Учитель имеет возможность использовать разнообразные методы обучения, включая традиционные: чтение, письмо, счёт, измерение и другие. Такой подход способствует более глубокому пониманию материала и развитию учащихся, позволяя им применять полученные знания в реальных ситуациях.

К концу 1922 года была разработана программа для начальных школ, а в 1923 году — для полной семилетней школы на основе комплексного принципа. Эти программы, получившие название «схемы ГУСа», фактически отменяли традиционное разделение на предметы. Вместо отдельных дисциплин вводились тематические комплексы, объединяющие различные предметы вокруг одного явления. Это означало внедрение межпредметного подхода в советское образование, что способствовало более целостному восприятию знаний учащимися.

Комплексы были разбиты на три основные категории: «Природа и человек», «Труд», «Общество». В четвёртом классе каждой из этих категорий соответствовали определённые темы.

- «География России и других стран. Жизнь человеческого тела».

- «Государственное хозяйство РСФСР и других стран».

- «Государственный строй России и других стран. Картинки прошлого человечества».

Некоторые комплексные темы связаны с сезонными изменениями, местными традициями или историческими событиями. К примеру, темы «Начало весенних работ» и «Первое мая — международный праздник трудящихся» отражают актуальные вопросы, возникающие в определенное время года и в контексте культурных реалий. Эти темы позволяют глубже понять местные особенности и историческое наследие, что делает их особенно интересными для изучения и обсуждения.

При изучении комплекса учитель обязан был выбирать только тот материал, который непосредственно связан с темой. На освоение каждой комплексной темы отводилось строго определенное время, что позволяло глубже погрузиться в изучаемый материал и обеспечить его качественное усвоение. Такой подход способствует более эффективному обучению и помогает ученикам лучше понять взаимосвязи между различными аспектами учебного процесса.

В школах второго ступеня сохраняется деление на предметы, однако также применяются и комплексные темы. Это часто приводит к интересным ситуациям. Например, расписание могло включать такие предметы, как «арифметика», «овца» и «письмо». В данном случае «овца» представляет собой комплексную тему, в рамках которой обучающиеся изучают биологию данного животного, его историю одомашнивания, а также теоретические и практические аспекты использования овец в сельском хозяйстве. Такой подход позволяет интегрировать знания из различных областей, что способствует более глубокому пониманию предмета и развитию междисциплинарного мышления у школьников.

Согласно схемам Государственного учебного совета, школа по-прежнему должна воспитывать у детей уважение к труду. Учитель обязан следовать принципу «От ребёнка к миру, от мира к ребёнку», что подразумевает ориентацию на индивидуальные особенности и потребности каждого ученика. Этот подход способствует гармоничному развитию личности и формированию ответственного отношения к труду.

В идеологическом воспитании уделялось особое внимание, поскольку ученикам необходимо было осознать задачи советской эпохи, проникнуться ими и быть готовыми к их решению. Для этого был введен отдельный предмет — политграмота, который помогал формировать у учащихся понимание основ политической системы и идеологии СССР.

С 10–12 лет в школах необходимо формировать у детей материалистическое понимание мира и марксистское мировоззрение. Михаил Покровский утверждал, что марксизм должен заменить религию, используя аналогичные методы. К примеру, это можно реализовать через яркие праздники, которые оставляют глубокий след в сознании ребёнка.

С 1918 по 1934 год история не преподавалась как самостоятельный предмет в школе. Вместо этого она была интегрирована в курс обществоведения, который также охватывал политэкономию, экономическую географию, экономическую политику, советское право и историю социализма. В рамках межпредметной концепции ГУСа знания об истории подавались фрагментарно, как «картинки из прошлого». В обществоведении прошлое рассматривалось исключительно как иллюстрация классовой борьбы, предшествовавшей Октябрьской революции. Это подход к обучению ограничивал глубокое понимание исторических процессов и их влияния на современность.

Методы, аналогичные приведенным, применялись и в процессе изучения литературы. Крупская предлагала связывать жизнь литературных героев русских классиков с современными реалиями. Например, после прочтения повести Гоголя «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» ученикам следовало написать сочинение, в котором они сравнивали бы жизни рабочего и «тунеядствующего мелкого местного обывателя». Крупская считала, что только таким образом ученики смогут глубже понять произведения, созданные авторами, представляющими в основном «господствующие классы». Такой подход помогает развивать критическое мышление и способствует осмыслению социальной динамики в литературе.

Читать также:

Педология в советских школах: от новаторских идей до лженауки и ее падение

Педология, как научная дисциплина, возникла в начале XX века и стремилась объединить психологию и педагогику для улучшения образовательного процесса. В Советском Союзе педология получила широкое распространение, поскольку становилась важным инструментом в воспитании и развитии детей. Однако ее развитие вскоре обернулось противоречиями и критикой.

Сначала педология предлагала современные подходы к обучению и воспитанию, основанные на детской психологии и индивидуальных особенностях учащихся. Эти методы обещали повысить эффективность образования и адаптировать его под нужды каждого ребенка. Однако с течением времени научные принципы педологии начали искажаться и использоваться в идеологических целях.

К середине 1930-х годов педология столкнулась с резкой критикой со стороны партийных структур и академического сообщества. Многие ученые начали рассматривать ее как лженауку, обвиняя в недостаточной научной обоснованности и несоответствии марксистской идеологии. В результате, педология была официально осуждена и фактически вытеснена из системы образования.

Крушение педологии в советских школах стало значительным событием, которое оказало влияние на дальнейшее развитие педагогических наук. На ее месте возникли новые подходы, которые, хотя и опирались на научные исследования, не забывали о необходимости учитывать индивидуальные особенности учащихся. Таким образом, история педологии в СССР служит напоминанием о важности научной обоснованности в образовательных практиках и необходимости критического анализа новых идей.

Почему комплексный подход не взлетел

Комплексный подход в школьном образовании на первый взгляд кажется ближе к реальной жизни. Однако, на практике он не обеспечивает глубокого и системного усвоения знаний. В результате учащиеся формируют только фрагментарные представления о мире, что снижает качество образования и затрудняет понимание взаимосвязей между различными областями знаний.

В статье Е. М. Балашова «Политика в области школьного, профессионально-технического и среднего специального образования, 1917–1941 годы» подчеркивается, что дети не имели возможности овладеть основными навыками, такими как письмо, чтение и счёт, которые должны были предоставляться в школах начального уровня. Это негативно сказалось на образовательном процессе и качестве подготовки учащихся в тот период.

Связи между различными науками и разделами учебных предметов часто создавались искусственно, что затрудняло понимание материала. Кроме того, темы, предлагаемые учащимся, иногда не соответствовали их возрастным особенностям. К примеру, первоклассникам предлагалось анализировать заболеваемость в семье, что может быть сложным и непонятным для детей этого возраста. Необходимость адаптации учебных тем к уровню развития школьников является важным аспектом эффективного обучения.

Конечно, я готов помочь вам с редактированием текста. Пожалуйста, предоставьте исходный текст, который вы хотите, чтобы я переработал.

Программы обучения оказались набором разрозненных знаний, которые не позволяли детям полноценно усваивать материал. В результате они пытались освоить множество тем одновременно, что не способствовало глубокому пониманию и закреплению знаний.

Низкий уровень базовых знаний школьников затрудняет преподавание с использованием межпредметных связей, особенно в старших классах. Это ограничивает возможность интеграции различных предметов и формирования целостного восприятия учебного материала, что негативно сказывается на качестве образования. Необходима работа над повышением уровня знаний, чтобы обеспечить более эффективное и комплексное обучение, которое поможет учащимся лучше усваивать информацию и применять ее на практике.

Делегаты Первого всесоюзного съезда учителей, прошедшего в 1925 году, и нарком Луначарский признали, что новые образовательные программы не обеспечивают необходимого уровня подготовки. Луначарский отметил: «Учитель ломает голову над программой ГУСа, а дети в это время растут неграмотными». Даже наиболее преданные сторонники программ ГУСа начали осознавать, что их реализация оказалась неуспешной. Об этом свидетельствовало и заявление Центрального комитета ВКП(б) о неприспособленности этих схем к возрастным особенностям учащихся. В Наркомпросе пришли к выводу, что необходимо внести изменения в образовательные методики.

Многие учителя сталкиваются с трудностями при внедрении комплексного метода обучения. Они не успевают полностью освоить его с учениками, что приводит к тому, что преподавание осуществляется традиционными методами. В результате педагоги часто уделяют внимание комплексным темам лишь в конце учебного года, создавая два учебных плана: один для реальной работы, а другой — для отчетности. Школы, в свою очередь, ограничиваются формальными отчетами о том, что якобы работают по схемам ГУСа, но реальное качество образовательного процесса остается без должной проверки. Эффективное применение комплексного метода требует не только времени на его освоение, но и систематического контроля за его реализацией в учебном процессе.

Родители выражали недовольство новой образовательной программой, начиная с 1925 года. Они отмечали, что дети стали хуже справляться с такими основными навыками, как чтение, письмо и счет. В связи с этим, родительское сообщество требовало приоритета в обучении школьников именно этим базовым умениям.

В учебных программах 1925 года вновь было введено разделение на предметы, однако учителя продолжали опираться на общую комплексную тематику. Этот подход не продлился долго: уже в 1926 году Наркомпрос значительно увеличил самостоятельность предметных учителей. В 1927 году наряду с комплексными темами было разработано и утверждено требование о конкретных знаниях по грамматике, орфографии и арифметике, которыми должен был овладеть каждый ученик. Таким образом, советская система образования продолжала развиваться, акцентируя внимание на предметной специализации и стандартизации знаний.

Политическое воспитание школьников в то время сталкивалось с серьезными трудностями. Преподавание политической грамотности осуществлялось не систематически, и многие учителя подходили к этому вопросу формально, порой полностью игнорируя его. В сводке по губерниям 1924 года отмечалось, что в провинции занятия по политическому воспитанию практически не проводились, что негативно сказывалось на уровне осведомленности молодежи о политических процессах и важности участия в них. Это свидетельствует о недостаточной подготовленности образовательной системы к формированию активной гражданской позиции у школьников.

Для преподавания политической грамотности часто привлекались студенты-коммунисты старших курсов или члены комсомола. В некоторых случаях обществоведческие занятия переносились в специализированные кружки. Это решение позволяло эффективно обучать студентов основам политической грамотности, а также создавать атмосферу для обсуждения актуальных вопросов.

Как в школах ввели проектный и бригадно-лабораторный методы

Провалы Наркомпроса в первые годы после революции оказали значительное влияние на его дальнейшую деятельность. В 1929 году в прессе началась активная критика ведомства, что стало предвестником масштабных изменений. В результате большая часть высшего руководства Наркомпроса, включая его главу Анатолия Луначарского, была заменена. Эти изменения отражали стремление властей улучшить образовательную и культурную политику в стране, что было необходимо для укрепления нового государственного строя.

Смещение наркома стало катализатором для активного распространения теории «отмирания школы», разработанной Виктором Шульгиным и поддержанной Марией Крупениной. Эта теория стала важным элементом образовательной дискуссии в стране, вызывая интерес и споры среди педагогов и ученых. В результате, идеи Шульгина и Крупениной начали внедряться в образовательные практики, что повлияло на подход к обучению и воспитанию учащихся.

В возрасте 28 лет Шульгин стал руководителем Института методов школьной работы, где занимался исследованием взаимодействия школы и социальной среды, а также условиями формирования личности и её ценностей. Он утверждал, что традиционная школа утрачивает свою актуальность, и её функции постепенно переходят к социальной среде. В связи с этим Шульгин подчеркивал необходимость перехода к новой модели образования, которая включает концепции «школы-производства» и «школы-колхоза». В его проектах акцент делался на подготовку детей к профессиональной специализации, что позволяло интегрировать образовательный процесс с производственной деятельностью.

С 1920-х годов Шульгин активно продвигал свои педагогические взгляды, однако в начале ему противостоял Луначарский, который препятствовал реализации его идей. После того как Луначарский покинул свой пост, теория «отмирания» получила признание и стала популярной в Наркомпросе.

Обучение в новой школе должно основываться на методе проектов, который предполагает самостоятельное обучение школьников. Этот метод известен давно, однако в СССР его адаптировали под местные условия. В отличие от индивидуального подхода, советская модификация подразумевала коллективное выполнение проектов. В результате был разработан бригадно-лабораторный метод обучения, который способствовал развитию командной работы и ответственности у учащихся.

Фактически речь идет об отказе от традиционной классно-урочной системы. Вместо того чтобы сидеть за партами и слушать лекции учителя, ученики занимаются проектной деятельностью. В процессе подготовки проектов школьникам необходимо проводить наблюдения и эксперименты, что позволяет им интегрировать теоретические знания с практическим опытом. Такой подход способствует более глубокому усвоению материала и развивает критическое мышление у учащихся, а также навыки самостоятельной работы и командного взаимодействия.

Бригадно-лабораторный метод обучения получил значительное влияние от концепции Дальтон-плана, разработанной американской исследовательницей Элен Паркхёрст. Согласно этой концепции, учащиеся самостоятельно выбирали уровень учебной нагрузки в начале учебного года — минимальный или максимальный. Программа была организована по месячным циклам, в рамках которых ученики выполняли задания. В процессе обучения они имели возможность получать индивидуальные консультации от преподавателя. Следует отметить, что Надежда Крупская активно поддерживала данный метод, подчеркивая его важность для формирования самостоятельности и ответственности у студентов.

В классе-лаборатории учитель назначал детям задания раз в неделю. Предполагалось, что в проектной системе педагог выступает в роли наблюдателя и наставника. Крупные проекты, такие как «весенне-летние работы», разбивались на более мелкие составляющие, например: «организация ухода за скотом», «выращивание семян» и другие. Такой подход помогает развивать у детей навыки сотрудничества и самостоятельности, а также углубляет их понимание природных процессов и сельского хозяйства.

Для эффективного выполнения школьных проектов учащиеся обычно формировали команды. Эти группы состояли из студентов с различными уровнями знаний или, наоборот, с одинаковыми навыками, и работали под руководством назначенного бригадира. Такой подход способствовал развитию командной работы и обмену опытом между участниками.

Алгоритм взаимодействия бригад с учителями включает несколько ключевых этапов. Сначала проводится вводное собеседование или лекция, на которой задаются основные направления работы. Затем ученики выполняют самостоятельные задания, которые могут быть как индивидуальными, так и групповыми, используя карточки с заданиями. После этого организуется заключительная конференция, на которой обсуждаются результаты работы и подводятся итоги. На протяжении всех этапов педагог активно поддерживает учеников, направляя их и отслеживая выполнение заданий. Он также помогает преодолевать возникающие трудности и ведет учет успеваемости, что способствует более эффективному процессу обучения.

Учитель не обязан был оценивать работы каждого ученика индивидуально, а лишь оценивал результаты бригад в целом. Эта концепция межбригадной конкуренции была направлена на стимулирование учащихся к более качественному обучению. Соревновательный дух между группами должен был вдохновить детей на достижение лучших результатов и повысить их мотивацию к учебе.

Комплексно-проектные программы для начальных школ были утверждены в период с 1929 по 1931 год. Эти программы нацелены на исправление ошибок и искажений, которые привели к снижению эффективности комплексной образовательной системы. Метод также применялся в некоторых опытно-показательных школах второй ступени, что способствовало улучшению образовательного процесса и повышению качества обучения.

Проектный и бригадно-лабораторный методы обучения имеют свои недостатки. К ним относятся материальные и технические трудности. Ученикам не хватает учебных пособий и литературы для самостоятельной работы, а учителям в перегруженных школах не хватает времени на полноценное руководство процессом обучения. Эти проблемы значительно ограничивают эффективность внедрения данных методов в образовательный процесс, что требует внимания со стороны образовательных учреждений и органов управления.

Педагоги столкнулись с проблемами при внедрении новаторских методов обучения, так как не обладали достаточным опытом в организации самостоятельной работы учащихся. В результате процесс обучения часто становился либо чрезмерно свободным и неконтролируемым, либо ограничивался форматом «работы под диктовку». Это подчеркивает необходимость дополнительной подготовки учителей для эффективного применения современных образовательных подходов, которые способствуют развитию критического мышления и самостоятельности у школьников.

Из-за отсутствия индивидуального учета работы учеников наиболее активные и успешные студенты часто выполняли задания в группах, в то время как остальные оставались в тени и не могли эффективно учиться. Конкуренция между бригадами регулярно вызывала конфликты и препятствовала сотрудничеству. Более того, некоторые задания были слишком сложными для самостоятельного решения, что усугубляло ситуацию и снижало общий уровень обучения.

Бригадно-лабораторный и проектный методы обучения формировали ограниченный набор знаний и навыков, сосредоточенный исключительно на потребностях фабрик, заводов, колхозов и мастерских. Несмотря на то что советское руководство не отвергло идею трудового обучения, это привело к снижению общего образовательного уровня учащихся. Узкая направленность этих методов ограничивала развитие более широких компетенций и знаний, необходимых для полноценной социальной и профессиональной адаптации. В результате, учащиеся не получали всестороннего образования, что негативно сказывалось на их дальнейшей жизни и карьере.

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее