Как используют нейроинтерфейсы в образовании / Skillbox Media

Узнали у эксперта, на что способны портативные нейроинтерфейсы, измеряющие активность мозга, и каковы перспективы их применения.

Содержание:

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать большеВ данном интервью вы получите информацию о:

- как без громоздкой лабораторной аппаратуры узнать, что происходит в мозге;

- помогает ли нейроинтерфейс стать более сосредоточенным и внимательным;

- как с помощью нейроинтерфейсов измеряют креативность и уровень стресса;

- могут ли нейротехнологии сделать образование более персонализированным;

- что пока ограничивает применение нейроинтерфейсов.

Нейрофизиолог и координатор научных разработок в компании «Лаборатория знаний». Компания занимается проектами в области нейротехнологий, а также разрабатывает экспертно-аналитические системы и системы управления знаниями для бизнеса, научных и образовательных учреждений. Все разработки ориентированы на повышение интеллектуальных способностей человека и оптимизацию работы команд.

Что такое нейроинтерфейсы и зачем они образованию

Нейроинтерфейсы представляют собой устройства, которые обеспечивают связь между мозгом человека и внешними системами, такими как компьютеры или протезы. Эти технологии используют электрические сигналы, генерируемые нейронами, для передачи информации. К нейроинтерфейсам относятся различные устройства, например, электродные шлемы, имплантаты и специальные датчики, которые могут считывать мозговую активность. С их помощью возможно управление электронными устройствами, восстановление утраченных функций и даже передача мыслей. Нейроинтерфейсы находят применение в медицине, реабилитации и даже в области развлечений, открывая новые горизонты для взаимодействия человека с технологией.

Устройства, считывающие сигналы головного мозга и передающие их на компьютер, представляют собой важный инструмент в нейронауках. Эти технологии не имеют единого четкого определения, поскольку существуют различные методы считывания сигналов. К числу таких методов относятся электроэнцефалография, функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) и инфракрасная спектроскопия. Каждый из этих подходов позволяет получить уникальную информацию о деятельности мозга, что открывает новые возможности для исследований и практического применения в медицине и психологии.

Нейроинтерфейсы могут использоваться в двух основных парадигмах. Первая парадигма — активная, при которой устройство позволяет передавать сигналы от мозга к другому устройству, например, к протезу, обеспечивая управление им. Вторая парадигма — пассивная, при которой сигналы считываются, данные собираются, а решения на основе этих данных принимаются третьими сторонами, а не самим пользователем нейроинтерфейса. Эти две подхода открывают новые возможности как для медицинских применений, так и для широкого спектра технологий взаимодействия между человеком и машиной.

Современные нейроинтерфейсы основаны на методах нейронауки и биоинженерии, которые позволяют устанавливать связь между мозгом и внешними устройствами. Основной принцип работы таких интерфейсов заключается в считывании электрической активности нейронов с помощью электродов, размещенных на поверхности головы или внутри мозга. Эти данные обрабатываются и интерпретируются с использованием алгоритмов машинного обучения, что позволяет преобразовывать нейронные сигналы в команды для управления различными устройствами. Таким образом, нейроинтерфейсы открывают новые возможности в области реабилитации, управления протезами и взаимодействия с компьютерными системами.

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) является основным методом считывания электрической активности мозга. Этот метод был разработан в 1924 году и до сих пор остается самым доступным среди всех существующих технологий. На сегодняшний день существует около 20 популярных нейроинтерфейсов, основанных на ЭЭГ. Все они функционируют по схожему принципу, и многие из них имеют схожий внешний вид.

Существуют более современные и инновационные решения. В последние годы рынок предлагает множество новых технологий, которые способны значительно улучшить производительность и эффективность. Например, использование облачных платформ, искусственного интеллекта и автоматизации процессов открывает новые горизонты для бизнеса. Эти технологии не только повышают оперативность, но и снижают затраты. Инновационные подходы позволяют адаптироваться к изменениям на рынке и предлагать клиентам более качественные услуги. Рассмотрите возможности внедрения таких решений, чтобы оставаться конкурентоспособными и соответствовать современным требованиям.

В последние годы наблюдается рост интереса к носимым устройствам, которые могут отслеживать изменения магнитных полей. Однако такие технологии пока остаются дорогими для массового использования. Одним из наиболее перспективных направлений является функциональная спектроскопия в ближней инфракрасной области, известная как fNIRS (functional near-infrared spectroscopy). Ведущие разработки в этой области осуществляются в таких инновационных центрах, как «Сколково». Эта технология обещает значительные прорывы в мониторинге и анализе физиологических процессов, что может открыть новые возможности для медицинской диагностики и исследования.

Устройство представляет собой головной аксессуар, аналогичный нейроинтерфейсам на основе электроэнцефалографии (ЭЭГ), но вместо электродов в нем используются световоды. Эти световоды излучают инфракрасный свет, который проникает через череп и отражается от сосудов в мозге, после чего выходит с противоположной стороны головы. В этом месте находятся приемники, которые фиксируют отраженный свет. Благодаря тому, что расширенные сосуды отражают больше инфракрасных лучей по сравнению с суженными, устройство может в реальном времени оценивать кровоток и, соответственно, активность мозга. Такая технология открывает новые горизонты в мониторинге мозговой активности и может быть применена в нейропсихологии и реабилитации.

Устройства, такие как планшеты и ноутбуки, находят широкое применение в образовательном процессе. Они способствуют улучшению усвоения материала и делают обучение более интерактивным. Студенты могут использовать специальные приложения для изучения различных предметов, что позволяет им получать доступ к учебным ресурсам в любое время и в любом месте.

Также такие устройства поддерживают дистанционное обучение, что особенно актуально в современном мире. Преподаватели могут создавать мультимедийные презентации и видеоуроки, что делает занятия более увлекательными и информативными. Взаимодействие между учениками и учителями становится более эффективным благодаря онлайн-платформам и форумам, где можно задавать вопросы и обсуждать темы.

Кроме того, использование технологий в образовании способствует развитию навыков критического мышления и самостоятельности у студентов. Они учатся работать с информацией, анализировать данные и находить решения в нестандартных ситуациях. Таким образом, современные устройства не только обогащают учебный процесс, но и готовят студентов к вызовам будущего.

Нейроинтерфейсы в образовательной сфере пока лишь начинают внедряться, и лишь немногие компании активно исследуют их применение. Основное внимание разработчиков сосредоточено на помощи людям с параличом и управлении различными устройствами, такими как квадрокоптеры. В этих областях результаты наиболее заметны: человек с ограниченными возможностями может, используя нейроинтерфейс, управлять креслом-коляской или набирать текст. Это открывает новые горизонты для реабилитации и улучшения качества жизни, но потенциал использования нейроинтерфейсов в образовании также заслуживает внимания. С их помощью можно создать уникальные обучающие инструменты, адаптированные под индивидуальные потребности учащихся, что может значительно улучшить процесс обучения и сделать его более доступным.

В сфере образования существуют проекты, направленные на помощь детям с различными заболеваниями и особенностями поведения, в том числе с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Использование нейроинтерфейсов позволяет детям развивать навыки самоконтроля и концентрации. Эти методы уже получили широкое распространение и активно применяются в образовательных учреждениях. Хотя взрослые также могут тренировать свои способности с помощью нейроинтерфейсов, в работе с детьми такие технологии востребованы в первую очередь. Использование современных технологий в образовании помогает не только улучшить внимание и сосредоточенность, но и способствует более эффективному обучению и развитию детей с особыми потребностями.

Как это работает? Этот вопрос часто возникает у людей, стремящихся понять процессы и механизмы, лежащие в основе различных систем и технологий. Важно разобраться в принципах, которые обеспечивают функциональность и эффективность работы.

Основой большинства процессов являются четко определенные алгоритмы и последовательности действий. Они позволяют системам выполнять задачи, обрабатывать данные и достигать поставленных целей. Например, в цифровых технологиях работа программного обеспечения основывается на коде, который выполняет заданные инструкции.

Системы могут быть как простыми, так и сложными, и их работа зависит от множества факторов, включая используемые ресурсы, качество данных и настройки. Понимание этих деталей помогает пользователям лучше использовать технологии и повышать свою эффективность.

В конечном итоге, знание о том, как работают различные системы, позволяет не только решать текущие задачи, но и оптимизировать процессы, улучшая результаты и повышая продуктивность.

Использование биологической обратной связи позволяет в реальном времени визуализировать сигналы, поступающие от мозга, такие как уровень концентрации внимания. Пользователь получает задание, в процессе выполнения которого он должен изменить сигналы, что, в свою очередь, приводит к изменению изображения на экране. Этот метод активно применяется для улучшения когнитивных функций и тренировки внимания, предоставляя пользователям уникальную возможность взаимодействовать с собственным мозговым состоянием.

Для детей мультфильм может служить эффективным инструментом. Пока ребёнок остаётся спокойным и сосредоточенным, изображение будет ярким и плавным. Однако при отвлечении внимание мультфильм начинает искажаться: появляются чёрные квадраты, сопровождаемые неприятными звуковыми эффектами. Эта методика помогает как детям, так и взрослым освоить контроль над своим состоянием, поскольку предоставляет объективную обратную связь о текущем эмоциональном состоянии.

Интерфейсы активно используются в учебной обстановке. Они помогают сделать процесс обучения более эффективным и интерактивным. В образовательных учреждениях интерфейсы применяются для создания учебных платформ, интерактивных учебников и приложений. Это позволяет студентам и преподавателям взаимодействовать с материалом, получать обратную связь и улучшать понимание темы. Использование интерфейсов также способствует адаптации учебного процесса под индивидуальные потребности учащихся, что делает обучение более доступным и персонализированным. Таким образом, интерфейсы играют важную роль в современной образовательной среде.

Существует немного примеров, но стоит упомянуть компанию BrainCo. Основанная в США, она реализует свои основные проекты в Китае. Например, в учебных классах применяются нейроинтерфейсы с лампочкой, которая служит индикатором уровня концентрации учащихся. По цвету индикатора учитель может оценить, насколько сосредоточен ученик, и при необходимости скорректировать свое воздействие. Однако, на мой взгляд, такой метод контроля за вниманием учащихся может восприниматься как авторитарный, поскольку он осуществляется в режиме реального времени.

Нейроинтерфейсы находят всё большее применение в различных сферах, включая образовательный процесс. Один из интересных аспектов их использования заключается в тестировании и экзаменах. На сегодняшний день существуют разработки, которые позволяют интегрировать нейроинтерфейсы в систему оценки знаний. Эти технологии могут помочь в мониторинге уровня концентрации и стресса студента во время экзамена, что может дать более полное представление о его реальных способностях.

Кроме того, нейроинтерфейсы могут использоваться для создания адаптивных тестов, которые подстраиваются под уровень знаний учащегося в реальном времени. Это открывает новые горизонты в оценке образовательных результатов и позволяет более точно учитывать индивидуальные особенности каждого студента.

Тем не менее, вопросы этики и конфиденциальности данных остаются актуальными. Необходимы исследования и законодательные инициативы, чтобы обеспечить безопасность и защиту личной информации учащихся при использовании нейроинтерфейсов в образовательных учреждениях.

Существует несколько способов расширения возможностей прокторинга. Важно отметить, что паттерны мозговой активности у учащихся, выполняющих задания самостоятельно, значительно отличаются от тех, кто использует списывание. Мы проводили интересное исследование с известным шахматистом, в рамках которого сравнивали его мозговую активность в ситуациях, когда он сам принимает решения по шахматным ходам, и когда он действует на основе подсказок бота. Результаты показали значительные различия, что открывает новые перспективы для контроля за учащимися во время экзаменов. Применение аналогичных методов может повысить эффективность прокторинга и обеспечить более надежный процесс оценки знаний.

Современный контроль на экзаменах достиг значительного уровня: экзаменуемые находятся под наблюдением нескольких камер, которые фиксируют не только их руки, но и глаза, а также спину. В таких условиях списывать становится крайне затруднительно. Система контроля направлена на обеспечение честности и прозрачности процесса сдачи экзаменов, что снижает вероятность мошенничества и способствует более объективной оценке знаний студентов.

Как нейроинтерфейсы используют в «Лаборатории знаний»

При выборе устройств важно учитывать их функциональность и производительность. Многие пользователи предпочитают комбинацию настольных ПК и ноутбуков для работы и развлечений. Настольные компьютеры обеспечивают мощность для выполнения ресурсоемких задач, таких как видеомонтаж и игры. Ноутбуки же отличаются мобильностью и удобством, что делает их идеальными для работы в дороге или в условиях ограниченного пространства.

Кроме того, планшеты и смартфоны становятся все более популярными благодаря своей универсальности. Они подходят для чтения, серфинга в интернете и выполнения легких задач. Важно подбирать устройства в зависимости от ваших потребностей, чтобы обеспечить максимальную эффективность в работе и досуге. Выбор правильных устройств поможет вам оптимизировать рабочий процесс и улучшить качество развлечений.

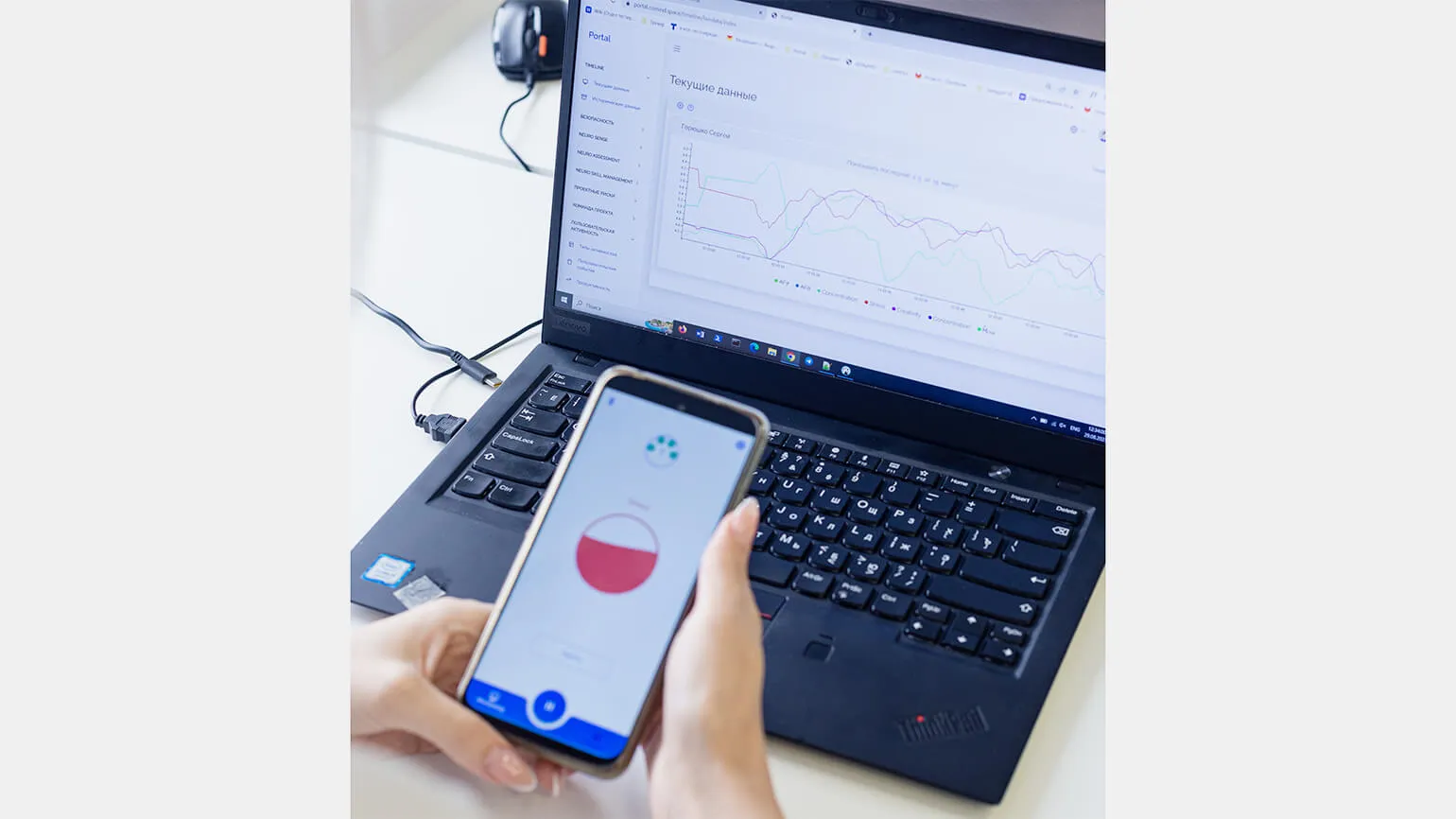

Наша платформа для обработки данных ЭЭГ совместима с разнообразными устройствами. В основном мы используем два устройства: BrainBit, разработанное российской компанией «НейроМД», и Muse, созданное канадской компанией InteraXon. В современных условиях мы все больше ориентируемся на российские технологии, что позволяет нам обеспечивать надежность и поддержку в работе с нашими системами.

Мы занимаемся внедрением нейроинтерфейсов в образовательный процесс для повышения эффективности обучения. Наша работа включает разработку технологий, которые позволяют анализировать эмоциональное состояние и уровень концентрации студентов. Это помогает адаптировать учебный материал и методы преподавания в реальном времени, учитывая индивидуальные потребности учащихся. Мы также исследуем возможности использования нейроинтерфейсов для создания интерактивных образовательных платформ, которые способствуют более глубокому усвоению знаний. Наша цель — сделать обучение более персонализированным и эффективным с помощью современных технологий.

Мы применяем нейроинтерфейсы в пассивной парадигме, что позволяет нам считывать сигналы мозга учащихся во время занятий и решения задач. Полученные данные передаются учителям и методистам, что способствует сбору обратной связи о процессе обучения. Это важный элемент учебной аналитики, который помогает улучшить образовательный процесс и адаптировать методы преподавания к потребностям студентов.

Можно определить, что заинтересовало людей, что показалось им скучным, в какие моменты они теряли внимание, а также какие аспекты вызывали трудности и непонимание. Анализируя эти данные, мы можем улучшить контент и сделать его более привлекательным и понятным для аудитории. Такой подход поможет создать качественный материал, который будет лучше соответствовать ожиданиям пользователей и удерживать их внимание.

Получить обратную связь можно и с использованием традиционных методов. Однако, если занятие длится долго, участник может не запомнить важных деталей своей реакции. Используя нейроинтерфейсы, мы можем анализировать данные в реальном времени, фиксируя каждую минуту или даже секунду. Это позволяет получить более точную и полную картину взаимодействия, что значительно улучшает качество обратной связи.

Заказчики часто нуждаются в измерениях активности мозга для глубинного анализа когнитивных процессов. Эти данные помогают понять, как функционирует мозг в различных ситуациях, что особенно важно для разработки эффективных продуктов и услуг. Измерения активности мозга могут быть полезны в области маркетинга, психологии, нейронаук и в образовательных технологиях. Они позволяют выявить предпочтения и реакцию пользователей, что способствует созданию более персонализированного и целенаправленного контента. Кроме того, такие исследования помогают в диагностике и лечении различных психических состояний, что делает их актуальными для медицинских учреждений и научных исследований.

Часто основным мотивом использования нейроинтерфейсов является исследовательский интерес. Эти технологии применяются для оценки эффективности новых программ и инструментов. Кроме того, нейроинтерфейсы привлекают внимание в рамках различных шоу и демонстраций, так как представляют собой новинку, с которой многие пользователи сталкиваются лишь изредка.

В рамках нескольких проектов с «Нетологией» мы исследовали, как длина видео влияет на уровень концентрации и вовлечённости студентов. Результаты оказались неоднозначными. Видео длительностью 3–7 минут демонстрировали наивысший уровень увлечённости, однако концентрация в этот период была минимальной — студенты просто не успевали погрузиться в материал. В то же время, 20-минутные ролики показывали низкий уровень увлечённости, а концентрация была нестабильной. Эти данные подчеркивают важность оптимальной длины видео для повышения эффективности обучения.

Оптимальной продолжительностью видео являются ролики продолжительностью от 8 до 11 минут. В таких видео сохраняется высокая концентрация зрителей, и уровень увлечённости остаётся на должном уровне, в отличие от более длинных форматов. Это время позволяет удерживать внимание аудитории и обеспечивает равномерное восприятие информации на протяжении всего просмотра.

Зависимость этих показателей от продолжительности видео является нелинейной, поэтому для других образовательных продуктов рекомендуется провести повторную проверку.

Другие проекты не имели образовательной направленности.

На фестивале мы применили нейроинтерфейс для повышения привлекательности нашего стенда. Это позволило не только привлечь внимание посетителей, но и продемонстрировать инновационные технологии, которые использует наша компания. Нейроинтерфейсы становятся все более популярными, и их использование на мероприятиях помогает создавать уникальный опыт для участников.

Иногда возникает желание просто поэкспериментировать с новой технологией. Это стремление позволяет расширить горизонты знаний и навыков, а также понять, как новые инструменты могут быть интегрированы в существующие процессы. Пробуя новые технологии, вы открываете для себя новые возможности и подходы, что может привести к более эффективному решению текущих задач.

Недавно мы провели хакатон, на котором генерировали новые идеи по применению нейротехнологий. Одним из наиболее интересных предложений стало использование этих технологий в профориентации. Нейротехнологии могут значительно улучшить процесс выбора профессии, обеспечивая более глубокое понимание индивидуальных склонностей и способностей. Это может помочь людям принимать более обоснованные решения о карьере, что в свою очередь приведет к повышению удовлетворенности работой и эффективности на рынке труда.

Измерение активности мозга представляет собой перспективный подход в процессе профориентации. С помощью современных технологий, таких как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) и электроэнцефалография (ЭЭГ), можно получить данные о том, какие участки мозга активируются при выполнении различных задач. Это позволяет определить, какие виды деятельности вызывают наибольший интерес и увлечение у человека.

Понимание мозговой активности может помочь выявить сильные стороны и предрасположенности к определённым профессиям. Например, если исследование показывает высокую активность в областях, связанных с креативностью, это может указывать на склонность к творческим профессиям. В свою очередь, активность в аналитических зонах может свидетельствовать о подходящих направлениях в науке или технике.

Таким образом, использование данных о мозговой активности в профориентации не только предоставляет более глубокое понимание индивидуальных особенностей, но и способствует более точному выбору профессии, что в конечном итоге может повысить удовлетворенность работой и эффективность в выбранной сфере.

В данной концепции предполагается использование разнообразных заданий для определения истинных предпочтений и интересов человека. Когда индивид не осознаёт, к чему стремится его душа, важно предложить ему различные активности. Это позволит проанализировать его реакцию и мозговую активность во время выполнения заданий. Такой подход может помочь выявить скрытые желания и склонности, а также способствовать личностному росту и самопознанию. Методология требует дальнейшего исследования, но имеет потенциал для практического применения в психологии и коучинге.

Первый образовательный проект, в котором я использовал нейроинтерфейсы, был посвящен изучению взаимодействия человека с технологиями. Мы разработали программу, которая позволяла учащимся управлять виртуальными объектами с помощью мозговых сигналов, что способствовало улучшению их концентрации и когнитивных навыков. Этот проект не только продемонстрировал потенциальные возможности нейроинтерфейсов в учебном процессе, но и открыл новые горизонты для интеграции технологий в образование. Мы также исследовали, как такие технологии могут помочь в адаптации учебных материалов для людей с особыми потребностями, делая образование более доступным и персонализированным.

Проект с «Артеком» был посвящен изучению реакции детей на занятия в различных секциях, таких как керамика, фортепиано и ракетостроение. Мы анализировали, как каждое направление влияет на интерес и вовлеченность детей, что позволяет лучше понять их предпочтения и развивать образовательные программы.

На секции по ракетостроению, проходившей для 12-летних ребят, был проведён интересный эксперимент. На первом занятии детям демонстрировали видеоролик о Юрии Гагарине, а на следующем предоставили им возможность собрать макет космической ракеты из подручных материалов. Результаты показали, что уровень вовлечённости и концентрации детей значительно возрос во время практического задания. Анализ ЭЭГ свидетельствовал о низком уровне концентрации подростков во время просмотра видео; они просто сидели и не воспринимали информацию. Это подчеркивает важность практического обучения в образовательном процессе, особенно в таких сложных областях, как ракетостроение.

Разве данный инсайт для педагогов не был очевиден и без анализа активности мозга?

Наблюдая за подростками во время просмотра ролика, создаётся впечатление, что они заинтересованы. Лично мне видео понравилось, оно было качественным, однако, похоже, что оно не подошло целевой аудитории. Возможно, причина кроется в возрасте зрителей или в недостаточной мотивации их к просмотру. В результате первое занятие прошло неэффективно, и это могло повлиять на желание подростков прийти на следующее. Этот небольшой инсайт о реакции детей на видео позволил нам адаптировать программу секции и сделать её более привлекательной для участников.

Мой самый сложный проект в образовании заключался в разработке интерактивной платформы для обучения. Основной сложностью стала необходимость интеграции разнообразных образовательных материалов и технологий, чтобы создать удобный и эффективный интерфейс для пользователей. Важным аспектом было обеспечить доступность контента для разных категорий обучающихся, учитывая их индивидуальные потребности и уровни подготовки. Также пришлось столкнуться с вызовами в области технической реализации, включая поддержку различных устройств и браузеров. Эти факторы сделали проект особенно трудным, но в то же время заставили меня глубже понять современные подходы к обучению и важность пользовательского опыта.

Проект был реализован в сотрудничестве с крупным банком, где топ-менеджеры обучались проведению креативных командных сессий. В ходе обучения использовались различные методики, направленные на разработку новых продуктов, решение сложных задач и удовлетворение запросов клиентов. Это позволило повысить уровень инновационного мышления и командной работы в организации.

Мы получили приглашение участвовать в очных сессиях с целью оценки эффективности различных методик, способствующих развитию креативности у участников. Наша задача заключалась в том, чтобы определить, возможно ли переформатировать занятия для повышения удовлетворённости обучающихся. Основной сложностью стало большое количество участников, что требовало от нас оперативного предоставления инсайтов как организаторам, так и самим участникам сразу после завершения каждого занятия. Мы стремились сделать выводы для каждого участника, чтобы все проведённые измерения были максимально полезными и информативными.

Индивидуальные выводы могут включать в себя личные наблюдения, анализ полученной информации или результаты исследований, которые были адаптированы под конкретные условия или обстоятельства. Они помогают выявить закономерности, которые могут быть полезны для принятия решений, дальнейшего изучения темы или разработки новых подходов. Такие выводы могут основываться на личном опыте, анализе данных или сравнении с другими исследованиями. Важно, чтобы эти выводы были четко сформулированы и обоснованы, что придаст им большую ценность и значимость в контексте обсуждаемой темы.

Мы могли проанализировать показатели индивида в сравнении со средними значениями по группе: какие методы проведения креативных сессий вызвали у него больший интерес по сравнению с другими участниками, в какие моменты он демонстрировал наивысшую креативность, когда проявлял лидерские качества и так далее. Наша цель заключалась в том, чтобы предоставить каждому участнику персонализированные рекомендации для будущей профессиональной деятельности, основываясь на полученных данных.

Для организаторов мероприятия важно измерять общие результаты, чтобы оценить эффективность проведенного события. Мы анализировали такие показатели, как количество участников, уровень их вовлеченности, отзывы о мероприятии и достигнутые цели. Среди интересных выводов можно выделить, что высокий уровень вовлеченности напрямую коррелирует с удовлетворенностью участников. Также мы заметили, что использование современных технологий, таких как онлайн-опросы и мобильные приложения, значительно повышает качество обратной связи и позволяет организаторам оперативно реагировать на потребности аудитории. Эти данные помогают организаторам в будущем улучшать программы мероприятий и делать их более привлекательными для целевой аудитории.

Мы провели анализ различных методик проведения креативных сессий и обнаружили интересный факт: независимо от выбранного подхода, в ходе каждой сессии отмечались три явных пика креативного состояния.

Первый пик активности участников происходит всего через две-три минуты после начала задания. В этот момент они делятся своими лучшими первоначальными идеями и обсуждают их. Следующий уровень креативности достигается через четыре-пять минут, когда необходимо предложить более оригинальные и неочевидные решения. Третий пик наблюдается перед дедлайном, когда модератор информирует о времени, оставшемся до завершения работы. В этот момент участники стремительно генерируют идеи, которые могут быть достойны представления другим группам.

Мы проводили замеры креативного состояния человека с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). Этот метод позволяет регистрировать электрическую активность мозга, что дает возможность оценить уровень креативности в различные моменты времени. Мы фиксировали изменения в мозговых волнах, анализируя их частоты и амплитуды, чтобы выявить корреляции между состоянием ума и творческими процессами. Используя специализированное оборудование и программное обеспечение, мы смогли получить точные данные о том, как различные факторы, такие как настроение и окружающая среда, влияют на креативность. Такие исследования помогают глубже понять механизмы творчества и улучшить подходы к его развитию.

Для достижения этой цели нам было необходимо сначала создать модель креативного состояния, отражающую активность мозга. Для этого мы организовали серию экспериментальных сессий.

Это ключевой аспект нашей деятельности, который часто остается незамеченным. Перед началом каждого проекта необходимо помочь человеку достичь целевого состояния, чтобы проанализировать, как на ЭЭГ проявляются стресс, концентрация, чрезмерная нагрузка на память и креативность. Важно определить, в чем заключается отличие этих состояний от нормальной активности мозга. Для этого мы создаем ситуации, способствующие переходу человека в нужное состояние, и фиксируем изменения, происходящие в его мозговой активности.

Для моделирования стресса мы можем неожиданно попросить человека исполнить песню. С помощью нейроинтерфейса мы фиксируем активность мозга во время исполнения, а затем применяем алгоритмы машинного обучения и статистический анализ для формирования принципов, позволяющих отличить различные состояния. Такой подход позволяет глубже понять, как стресс влияет на мозговую активность и может быть использован для разработки методов управления стрессом и улучшения психоэмоционального состояния.

Принципы, о которых идет речь, могут быть как универсальными, так и индивидуальными. Важно учитывать, что каждый человек уникален, и то, что работает для одного, может не подойти другому. Поэтому часто требуется выявление и адаптация принципов для каждого участника. Это позволяет учитывать личные особенности, предпочтения и контекст, в котором они действуют. Таким образом, подход к выявлению принципов должен быть гибким и ориентированным на конкретного человека, чтобы достичь оптимальных результатов.

В идеале необходимо проводить индивидуальную калибровку для каждого участника, однако этот процесс требует значительных временных затрат. Поэтому мы фокусируемся на выявлении интересующих нас закономерностей в экспериментальной группе, которая репрезентативно отражает целевую аудиторию предстоящей реальной сессии. Такой подход позволяет эффективно собирать данные и адаптировать методики для достижения оптимальных результатов в дальнейшем взаимодействии с реальными пользователями.

Соответствие между нейроинтерфейсом и возрастом критически важно, поскольку сигналы мозга претерпевают изменения на протяжении жизни, особенно заметные в детском возрасте. Ритм мозговой активности, который способен фиксировать нейроинтерфейс, варьируется в зависимости от возрастной категории. Это подчеркивает необходимость точной настройки технологий для эффективной работы с различными возрастными группами, что способствует более глубокому пониманию нейрофизиологических процессов и улучшению взаимодействия с нейротехнологиями.

Для успешного проведения исследования, связанного с детьми, необходимо сформировать группу участников одинакового возраста для экспериментальных сессий. Если исследование ориентировано на взрослых, то следует собрать соответствующую группу взрослых участников. Это обеспечит корректность полученных данных и повысит научную достоверность результатов.

Индивидуальные различия в реакциях действительно имеют место, поскольку свежие области коры мозга продолжают формироваться на протяжении жизни. Паттерны сигналов от этих областей могут различаться у разных людей. Тем не менее, мы регулярно собираем большие экспериментальные группы для поиска общих сигналов, которые являются более-менее едиными для всех участников. Это позволяет нам лучше понимать общие механизмы работы мозга и выявлять закономерности, которые могут быть полезны для дальнейших исследований.

Общие сигналы могут включать в себя различные признаки и индикаторы, которые помогают определить текущее состояние системы или ситуации. Эти сигналы могут проявляться в виде изменений в поведении, данных или внешних условиях. Например, в бизнесе общие сигналы могут указывать на потребительские тренды, экономические изменения или конкурентные действия. В области технологий общие сигналы могут касаться обновлений программного обеспечения, изменений в пользовательском интерфейсе или новых функций. Понимание этих сигналов позволяет принимать более обоснованные решения и адаптироваться к изменениям в окружающей среде.

Общее состояние человека в данный момент можно оценить с помощью нейроинтерфейса. Однако не следует ожидать, что эта технология позволит читать отдельные мысли. Утверждения о возможности считывания конкретных мыслей чрезмерно оптимистичны и не соответствуют действительности. Нейроинтерфейсы способны анализировать эмоциональное состояние и уровень активности мозга, но их возможности ограничены.

Нейроинтерфейсы позволяют пользователям отправлять моторные команды, которые они мысленно передают протезам, умным домам или компьютерам. Однако наличие внешних помех значительно увеличивает вероятность ошибок распознавания. В связи с этим использование нейроинтерфейсов вне лабораторных условий требует особой осторожности. Разработка технологий, способных минимизировать влияние помех, является важной задачей для повышения надежности и эффективности нейроинтерфейсов в повседневной жизни.

Какие у использования нейроинтерфейсов перспективы

Нейроинтерфейсы в образовании уже сейчас решают ряд важных задач. Они позволяют улучшить процесс обучения, адаптируя материалы под индивидуальные потребности студентов. С их помощью можно отслеживать уровень концентрации и эмоциональное состояние учащихся, что способствует более эффективному обучению. Кроме того, нейроинтерфейсы способствуют созданию интерактивных образовательных платформ, где студенты могут взаимодействовать с материалом на более глубоком уровне. Использование таких технологий также помогает в выявлении и устранении проблем в обучении, позволяя преподавателям своевременно корректировать подходы. В целом, нейроинтерфейсы открывают новые горизонты для повышения качества образования и индивидуализации учебного процесса.

Во-первых, получение информации о собственном процессе обучения значительно увеличивает вовлечённость участников. Когда учащийся осознает свои достижения и слабые стороны, его интерес к курсу, предоставляющему эти данные, возрастает. Это способствует более активному участию в образовательном процессе и улучшению результатов обучения.

Методисты получают важные инсайты для улучшения курса. Мы старались предоставлять обратную связь преподавателям в реальном времени, но одновременно вести занятие и анализировать данные с дашборда оказывается сложным. В результате, полученные данные оказываются полезными только после завершения занятия, что позволяет учитывать их при подготовке к следующему уроку или запуску курса. Это подчеркивает необходимость систематического анализа результатов для повышения качества образовательного процесса.

Сбор данных об активности мозга учащихся может быть бесполезным в определенных ситуациях. Например, если учащиеся не готовы к анализу своих результатов или не заинтересованы в улучшении своих навыков, данные могут не иметь практической ценности. Также отсутствие четких целей и задач для исследования может привести к ненадежным результатам. Важно учитывать контекст, в котором проводятся исследования, и готовность учащихся к самоанализу. Если эти условия не соблюдены, сбор данных может оказаться неэффективным и не принести ожидаемых результатов.

Если ученики выступают против мониторинга и сбора данных о себе, это может негативно сказаться на эффективности образовательного проекта. Если участники не видят личной выгоды от этого процесса, например, отсутствует обратная связь на основе собранной информации, они могут начать саботировать процедуры измерения. В результате будет получена некачественная информация, которая не сможет способствовать улучшению программы. Чтобы избежать этого, важно обеспечить прозрачность процесса и показать участникам, как данные могут помочь в их обучении и развитии.

После проведения множества пилотных проектов у нас сложилось мнение, что сбор данных о мозговой активности становится неэффективным без наличия четкой предварительной гипотезы. Формулирование гипотезы позволяет сосредоточиться на конкретных аспектах исследования, что значительно повышает качество и целенаправленность последующего анализа данных. Без этого этапа результаты могут оказаться случайными и не привести к значимым выводам.

Почему возникает вопрос «почему»? Этот вопрос является ключевым в нашем стремлении понять мир. Люди задают его, чтобы разобраться в причинах явлений и событий. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с новыми ситуациями или информацией, стремление узнать причины ведет к глубоким размышлениям и анализу. Понимание причин помогает нам принимать более обоснованные решения и формировать свои взгляды на жизнь. Это стремление к знаниям и пониманию является основой нашего развития и обучения. Задавайте вопросы, исследуйте и открывайте новые горизонты, ведь именно так мы расширяем свои возможности и улучшаем качество жизни.

Недавно завершился наш совместный проект с Высшей школой менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, посвященный применению технологий виртуальной реальности в образовательном процессе. Важно отметить, что эффективность VR в образовании часто оказывается недостаточной. В связи с этим Высшая школа менеджмента стремится выяснить, при каких условиях обучение с использованием виртуальной реальности может быть столь же эффективным, как и в традиционных форматах.

Сначала коллеги начали исследование нейроинтерфейсов, измеряя активность мозга у участников, обучающихся коммуникативным навыкам в виртуальной реальности, и у тех, кто проходил аналогичное обучение с тренером. Исходя из сравнительного анализа, предполагалось выявить различия, которые помогут понять, что может идти не так в процессе обучения в VR. Однако значимых различий не было обнаружено.

Когда мы приступили к проекту, мы начали с изучения теоретических основ. Важно понять, почему существует разница в функционировании мозга во время обучения в виртуальной реальности по сравнению с традиционными методами. Исследования показывают, что VR-технологии могут активировать различные нейронные пути, что способствует более глубокому усвоению информации и улучшает взаимодействие с учебным материалом. Это открывает новые горизонты для образовательных методик и подчеркивает значимость внедрения виртуальной реальности в учебный процесс.

Существует теория когнитивной нагрузки, которая утверждает, что рабочая память человека имеет ограниченный объём. При перегрузке информации ученики не способны запомнить материал, что негативно сказывается на образовательных результатах. Виртуальная реальность (VR) представляет собой новую и непривычную образовательную среду, которая сама по себе увеличивает нагрузку на рабочую память. Мы предполагаем, что предварительная адаптация человека к VR может улучшить результаты обучения в этой среде, делая процесс более эффективным и запоминающимся.

Гипотеза подтвердилась: у людей, предварительно подготовленных к виртуальной реальности (VR), результаты обучения оказались сопоставимы с результатами, достигнутыми в традиционном очном формате. Нейроинтерфейс позволил подтвердить, что эффект обучения связан с изменением когнитивной нагрузки. У неподготовленных пользователей VR уровень когнитивной нагрузки был выше, чем при очном обучении. Однако после адаптации к технологии показатели выровнялись, что свидетельствует о возможности успешного использования VR в образовательных процессах.

Нейроинтерфейсы имеют значительный потенциал в области образования в ближайшем будущем. Они могут существенно изменить подход к обучению, предоставляя новые возможности для взаимодействия между учащимися и образовательным контентом. С помощью нейроинтерфейсов возможно более глубокое понимание процессов обучения, что позволит адаптировать образовательные методики под индивидуальные потребности каждого студента.

Кроме того, нейроинтерфейсы могут облегчить процесс усвоения информации, позволяя учащимся более эффективно концентрироваться на материале и уменьшать уровень стресса во время обучения. Использование таких технологий может повысить мотивацию студентов и улучшить их результаты, что в конечном итоге приведет к качественному изменению образовательного процесса.

В обозримом будущем нейроинтерфейсы также могут способствовать развитию новых форм обучения, включая смешанное обучение и дистанционное образование, что сделает знания более доступными для широкой аудитории. Важно отметить, что интеграция нейроинтерфейсов в образовательную среду требует внимательного подхода к этическим и правовым вопросам, связанным с использованием данных о состоянии мозга и психологии учащихся.

Существуют более сложные способы применения образовательной аналитики, чем просто ее использование для анализа данных. Эта аналитика в первую очередь интересует методистов и авторов контента, однако важно рассмотреть, какие преимущества она предоставляет ученикам. Одним из ключевых преимуществ является возможность автоматизированного формирования персональной образовательной траектории. Это позволяет каждому учащемуся адаптировать процесс обучения под свои индивидуальные потребности и предпочтения, что существенно повышает эффективность усвоения материала и способствует достижению образовательных целей.

Обучение станет более эффективным благодаря адаптивным системам. Если система определит, что учащемуся неинтересно или материал слишком сложен, она сможет предложить альтернативный маршрут, который будет проще, но займет больше времени для достижения того же образовательного результата. Индивидуальный подход к обучению повышает вероятность того, что студент завершит курс и не бросит его, так как программа будет соответствовать его личным потребностям и интересам.

В настоящее время многие специалисты занимаются разработкой персонализированных образовательных траекторий. Однако одной из основных проблем остается сбор и анализ обратной связи от учеников. Как определить, усвоил ли ученик материал, отвлекался ли он во время выполнения задания и как это может отразиться на его дальнейшем обучении? Нейроинтерфейсы способны предоставить объективные данные, которые помогут лучше понять процесс обучения и улучшить его эффективность.

Данные о концентрации внимания во время изучения напрямую влияют на усвоение материала. Исследования показывают, что высокий уровень внимания способствует более глубокому пониманию и запоминанию информации. Когда учащийся сосредоточен, он легче воспринимает новую информацию, что в конечном итоге повышает эффективность обучения. Обратите внимание на важность контроля за концентрацией внимания, чтобы улучшить результаты образовательного процесса.

Наши исследования, проведенные совместно с МГПУ, показывают, что показатели мозговой активности во время лекции являются более надежным индикатором результатов экзаменов, чем субъективные оценки студентов о своем обучении. Для получения этих данных наши коллеги проводили опросы студентов после каждой лекции, задавая вопросы о сложности материала, его восприятии и понимании. Результаты показали, что корреляция между ответами студентов и итоговыми баллами по курсу составляет около 20%. В то же время данные, полученные с помощью нейроинтерфейсов, демонстрируют гораздо более высокую корреляцию — от 45% до 50%. Это подчеркивает важность использования современных технологий для оценки образовательных процессов и лучшее понимание факторов, влияющих на успех студентов.

Хотя мы еще не углублялись в эту тему, следует отметить, что ее можно использовать для автоматической персонализации. Автоматическая персонализация позволяет адаптировать контент и предложения под индивидуальные предпочтения пользователей, что улучшает опыт взаимодействия с продуктом или услугой. Это может привести к повышению вовлеченности и удовлетворенности клиентов, а также к увеличению конверсии. Исследование методов автоматической персонализации может стать важным шагом в развитии вашего бизнеса.

Существует альтернативный подход, при котором курс не адаптируется под конкретного учащегося, а вместо этого предоставляются рекомендации, как самостоятельно подстроиться под учебный процесс. Например, можно напоминать: «Сегодня предстоит сложное занятие, для успешного усвоения материала требуется максимальная концентрация». Также можно предложить: «Если вы чувствуете усталость после рабочего дня, выделите 40 минут на отдых перед занятиями». Такой подход способствует развитию самостоятельности и ответственности у студентов, а также помогает им лучше справляться с учебной нагрузкой.

В некоторых ситуациях темы являются сложными и их упрощение невозможно. Например, курс по высшей математике не может быть представлен в простой форме.

Какие ограничения есть у современных нейроинтерфейсов

Персонализация обучения с использованием нейротехнологий представляет собой увлекательное направление. Однако существуют определенные ограничения, которые мешают реализации подобных решений. Во-первых, недостаток данных о пользователях и их предпочтениях затрудняет создание точных алгоритмов. Во-вторых, высокие затраты на разработку и внедрение нейротехнологий могут стать барьером для многих образовательных учреждений. Также важным аспектом является необходимость подготовки специалистов, способных эффективно работать с новыми технологиями. Наконец, существует и этическая сторона вопроса: необходимо учитывать потенциальные риски и защиту личных данных пользователей. Эти факторы требуют внимательного анализа для успешной интеграции нейротехнологий в систему образования.

Существуют значительные организационные барьеры, которые препятствуют созданию персонализированных образовательных траекторий. Для успешного направления учащихся по различным путям необходимо огромное количество контента. Создать множество вариантов одного и того же материала с реальными различиями в уровне сложности представляет собой сложную задачу. В этом контексте генеративные модели искусственного интеллекта могут стать полезным инструментом для решения данной проблемы, позволяя автоматизировать процесс создания разнообразного образовательного контента.

Основные барьеры, на мой взгляд, связаны с методологией. Как мы можем оценить доверие к нейроинтерфейсам? Необходимо ли внедрение калибровки, и если да, то как это будет реализовано? При массовом использовании технологии возникает вопрос о тех, кто не имеет нейроинтерфейса. Важно также разработать методологию внедрения, чтобы обеспечить пользу от технологии для всех пользователей. В настоящее время этот вопрос недостаточно проработан, и для каждого конкретного случая нам необходимо разрабатывать подходы к использованию собранных данных.

В технологическом плане действительно существуют определенные трудности. Энцефалограмма, получаемая с нейроинтерфейса, обычно отличается от той, что регистрируется на медицинских приборах, в плане точности и детализации. Это связано с особенностями работы нейроинтерфейсов и их алгоритмов обработки сигналов. Необходимы дальнейшие исследования и разработки, чтобы улучшить качество информации, получаемой от нейроинтерфейсов, и сделать их более конкурентоспособными по сравнению с традиционными медицинскими устройствами.

Точность действительно отличается в худшую сторону, и существует два основных различия. Первое различие связано с методами обработки данных, которые могут влиять на конечные результаты. Второе отличие заключается в качестве исходной информации, что также сказывается на точности. Эти факторы необходимо учитывать при анализе результатов и выборе подходящих решений.

Лабораторные энцефалографы обычно оснащены большим количеством электродов, которые фиксируют электрическую активность на поверхности головы. Это обеспечивает более точное определение источника сигнала и позволяет детально анализировать активность различных зон мозга.

Второе отличие заключается в том, что для получения качественной энцефалограммы необходимо обеспечить плотное прилегание электродов к коже головы. Это важно, поскольку через череп от мозга передаются лишь слабые электрические сигналы. Именно поэтому компания Neuralink, основанная Илоном Маском, разрабатывает инвазивные устройства, которые предполагают введение электродов непосредственно в мозг. Такой подход позволяет значительно улучшить качество считываемых данных и повысить точность диагностики.

Считывание сигнала с поверхности головы представляет собой сложную задачу. Если между электродом и кожей головы попадает даже небольшое количество воздуха, то качество сигнала значительно ухудшается или полностью исчезает. Для обеспечения надежного контакта электрода с кожей головы в лабораториях применяется специальный гель, который выполняет функцию жидкого электрода, исключая попадание воздуха. Однако в повседневной практике использования нейроинтерфейсов такой подход нецелесообразен, так как нанесение геля на кожу головы не является удобным решением.

Для обеспечения качественного прилегания и получения стабильного сигнала в различных условиях необходимо учитывать несколько факторов. Важно правильно выбрать место установки антенны, избегая препятствий, таких как деревья или здания, которые могут блокировать сигнал. Также следует обратить внимание на направление антенны, поскольку это может значительно повлиять на качество сигнала. Регулярная проверка и настройка оборудования помогут поддерживать оптимальное состояние связи. Не забывайте о возможности использования усилителей сигнала, которые могут улучшить качество связи в сложных условиях.

Электроды для нейрофизиологических исследований могут иметь различные конструкции. Одним из популярных вариантов являются «осьминожки», которые раскрываются и обеспечивают плотное прилегание к коже головы. Также существуют сеточные электроды, которые обеспечивают более равномерное распределение контактов и улучшают качество регистрации сигналов. Эти инновационные решения помогают повысить точность измерений и комфорт пациента во время процедуры.

Существует проблема доступа к коже головы через волосы. Один из способов — это получение сигнала с лба. Однако стоит учитывать, что если человек во время электроэнцефалографии (ЭЭГ) будет морщить лоб, то напряжение мимических мышц значительно снизит качество сигнала от мозга, что затруднит анализ. Поэтому важно обеспечить расслабленное состояние участника во время процедуры для получения более точных данных.

Современные устройства еще не полностью готовы к массовому применению. Технологические ограничения и недостаточная оптимизация могут влиять на их эффективность и удобство использования в повседневной жизни. Важно учитывать, что для полноценной интеграции в различные сферы необходимо преодолеть существующие барьеры и улучшить характеристики устройств. Таким образом, развитие технологий продолжает оставаться актуальной задачей, требующей внимания со стороны производителей и разработчиков.

Не все нейроинтерфейсы потребительского класса комфортны для длительного ношения. Некоторые модели можно удобно носить на голове только около полутора часов. После этого появляются дискомфортные ощущения — они могут давить, жать или вызывать желание почесаться, что приводит к необходимости снять устройство. Хотя со временем некоторые пользователи адаптируются к ощущениям, многие отказываются от дальнейшего использования после первых неприятных впечатлений. Комфорт и удобство ношения нейроинтерфейсов остаются важными аспектами, влияющими на их популярность и принятие среди пользователей.

Надевание более сложных устройств может вызвать трудности, особенно в обеспечении качественного контакта с кожей головы. Кроме того, индивидуальные особенности формы черепа играют важную роль в этом процессе. Правильная настройка и адаптация устройства к анатомии головы помогают достичь оптимальной эффективности использования.

Мелкие проблемы могут существенно влиять на эффективность нейроинтерфейсов и их внедрение в организации. Эти трудности могут снижать потенциальные преимущества, которые пользователь может извлечь из технологий. Решение таких вопросов имеет критическое значение для успешного интегрирования нейроинтерфейсов в рабочие процессы и максимизации их полезности.

Узнайте больше об образовании в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить интересные новости и актуальные материалы!

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее