Как советская власть отменила конкурс на поступление в вузы, а потом одумалась / Skillbox Media

Рассказываем, как в университеты хлынули толпы малограмотных пролетариев и что из этого вышло.

Содержание:

- Как обстояли дела с поступлением в вузы до революции

- Как в университеты пустили всех подряд

- Почему из этого не вышло ничего хорошего

- Что такое рабфаки и как они появились

- Как студентов стали отбирать не по способностям, а по социальному статусу

- Почему Крупская выступила против фильтрации студентов

- Как таланты и успеваемость снова стали иметь значение

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать большеВ данной статье вы познакомитесь с методами и стратегиями, которые помогут вам достичь ваших целей. Мы обсудим важные аспекты, которые необходимо учитывать для успешного выполнения задач. Вы получите полезные советы и рекомендации, которые помогут вам оптимизировать процесс и повысить его эффективность. Узнайте, как правильно планировать и реализовывать свои идеи, чтобы добиться максимальных результатов.

- после Октябрьской революции отменили все требования к поступающим в вузы, но из этого не вышло ничего хорошего;

- тогда советская власть придумала рабфаки;

- студентов стали отбирать не по способностям, а по социальному статусу, но против этого выступила Надежда Крупская;

- таланты и успеваемость снова стали иметь значение.

Как обстояли дела с поступлением в вузы до революции

В царской России получение высшего образования представляло собой серьезную задачу. Хотя право на обучение не было строго ограничено сословиями, фактически среди студентов преобладали представители дворянства и купечества. Студенты из крестьянской среды встречались крайне редко, что подчеркивало социальные барьеры и сложности, с которыми сталкивались желающие получить высшее образование.

Основной преградой на пути к высшему образованию в России был образовательный ценз. В стране существовали различные типы школ с существенно различающимися учебными программами. Для поступления в университеты необходимо было сдать экзамены по программе классической мужской гимназии, которая считалась наиболее продвинутой. Важным фактором здесь была латынь, которая преподавалась только в гимназиях и семинариях, и именно этот предмет нередко становился серьезным препятствием для абитуриентов.

В начале XX века получить необходимый уровень образования было доступно лишь немногим. В 1915 году в России функционировали всего 354 казённых и 46 частных классических мужских гимназий. Кроме того, в 1913–1914 годах количество семинарий достигало 57. Этот период характеризовался ограниченными возможностями для большинства граждан в получении качественного образования. Таким образом, доступ к знаниям и образовательным учреждениям был серьезным барьером для широкой аудитории.

Государственные гимназии, как и частные учебные заведения, имели платную основу. Не каждый мог позволить себе услуги домашних учителей. Кроме того, доступ женщин к университетам был ограничен. История женского образования оказалась долгой и сложной, и мы уже подробно освещали этот вопрос.

Кроме классических университетов в России существовали специализированные институты, такие как политехнические, педагогические, сельскохозяйственные и медицинские. Для поступления в эти учебные заведения также требовался определённый уровень подготовки. Чтобы попасть в популярные технические вузы, необходимо было иметь образование, эквивалентное реальному училищу, которых в стране насчитывалось 256 государственных и 41 частное. При этом конкуренция среди абитуриентов была значительной. Однако до революции в России не было обязательного ни среднего, ни даже начального образования, что ограничивало доступ к высшему образованию для значительной части населения.

С приходом к власти большевиков в результате Октябрьской революции произошли кардинальные изменения в стране. Новая власть начала внедрять социалистические идеи, что повлияло на все аспекты жизни общества. Политическая система, экономика и социальные отношения претерпели значительные преобразования, что определило дальнейший путь развития России.

Как в университеты пустили всех подряд

В марте 1918 года Народный комитет просвещения (Наркомпрос) инициировал реформу образования, направленную на устранение элитарности высшего образования. Основной целью реформы было формирование новой интеллигенции из студентов и будущих специалистов, поддерживающих существующий режим. Для достижения этой цели необходимо было обеспечить доступ к вузам для представителей рабочего класса и крестьянства. Это изменение в образовательной политике стало важным шагом к созданию более инклюзивной и доступной системы высшего образования в России.

В августе того же года вступил в силу новый декрет Совета народных комиссаров, который позволил любому гражданину старше 16 лет стать вольнослушателем любого университета без необходимости прохождения вступительных испытаний. Это решение открывало двери к высшему образованию для широкой аудитории, вне зависимости от социального статуса и образовательного фона. Таким образом, декрет стал важным шагом в democratизации доступа к знаниям и укреплению образовательной системы страны.

- пола,

- национальности,

- наличия свидетельства об окончании средней школы (то есть образования).

Вольнослушатели получили возможность в будущем стать полноценными слушателями. При этом набор на первые курсы, проведённый по конкурсу аттестатов, признавался недействительным.

Контингент слушателей формируется из людей, обладающих необходимым стажем. В университет допускаются также лица без образовательного стажа в качестве вольнослушателей. Эти вольнослушатели имеют возможность со временем стать полноценными студентами. Основная цель университета заключается в том, чтобы ознакомить широкую аудиторию с основами науки.

Протокол заседания Государственной комиссии по просвещению Народного комиссариата по просвещению РСФСР, состоявшегося 20 апреля 1918 года, содержит важные решения и рекомендации, касающиеся образовательной политики того времени. В документе обсуждаются ключевые вопросы, связанные с реформированием системы образования, внедрением новых образовательных стандартов и обеспечением доступа к знаниям для всех слоев населения. Рассматриваются также меры по повышению качества преподавания и подготовке кадров для образовательных учреждений. Протокол подчеркивает необходимость создания единой образовательной системы, способствующей развитию культуры и просвещения в стране.

Декрет также отменил плату за обучение в университете, что означало возврат уже уплаченных средств за первое полугодие. Студенты получили возможность участвовать в управлении университетом, включая право выбирать и быть избранными в его руководство. Кроме того, они могли инициировать отстранение неподходящих профессоров, представляющих устаревшие взгляды. Это изменение значительно повысило уровень вовлеченности студентов в академическую жизнь и управление учебным процессом.

Чтение литературы является важным аспектом личного и профессионального развития. Оно помогает не только расширить кругозор, но и улучшить навыки критического мышления. Книги предоставляют возможность погрузиться в разные миры, понять различные точки зрения и получить новые идеи. Кроме того, чтение способствует улучшению словарного запаса и грамматических навыков. В современном мире, где информация доступна в большом объеме, умение фильтровать и анализировать данные становится особенно ценным. Регулярное чтение также может снизить уровень стресса и повысить уровень концентрации. Важно выбирать разнообразные жанры и авторов, чтобы обогатить свой опыт и развить любовь к литературе.

Наука и образование в военной среде всегда вызывали споры и недовольство. Многие матросы выражали недовольство по поводу методов обучения офицеров, считая их неэффективными и даже абсурдными. В то время как матросы сталкивались с реальными трудностями на море, офицеры, по их мнению, зачитывались теоретическими материалами, которые не имели практического применения. Этот конфликт между теорией и практикой подчеркивает важность адаптации образовательных программ к реальным условиям службы. Понимание и уважение к опыту матросов может значительно улучшить процесс обучения офицеров, делая его более целенаправленным и актуальным. Таким образом, важно учитывать мнения всех участников военной службы для повышения качества образования и подготовки кадров.

Почему из этого не вышло ничего хорошего

Предоставление возможности высшего образования для широких слоев населения, включая наименее обеспеченные группы, кажется многообещающей инициативой. Однако на практике эта реформа столкнулась с серьезными трудностями.

После отмены вступительных испытаний и образовательного ценза в университетах наблюдается значительный рост числа абитуриентов. Это связано с тем, что, по указанию властей, прием в высшие учебные заведения был открыт на протяжении всего учебного года 1918/1919. Такой шаг открыл новые возможности для молодежи, стремящейся получить высшее образование, и привел к увеличению конкуренции среди студентов. Важно отметить, что данный процесс изменил образовательный ландшафт и способствовал расширению доступности высшего образования для широких слоев населения.

Физико-математический факультет Московского университета установил рекорд по числу слушателей, достигнув отметки в 13 400 студентов в текущем году. Для сравнения, в 1917 году общее количество студентов в высших учебных заведениях России составляло 135 тысяч человек. Этот рост свидетельствует о растущем интересе к физико-математическим наукам и повышении значимости образования в этих областях.

Конечно, я готов помочь. Однако, чтобы я мог переделать текст, пожалуйста, предоставьте его.

Аудитории стали переполненными, что создало серьезные трудности в обучении, особенно для студентов естественных и медицинских направлений. Из-за массового наплыва слушателей некоторые лекции приходилось проводить по два или три раза. Студенты испытывали неудобства, сидя в аудиториях, которые были настолько переполнены, что напоминали церковь во время пасхальной заутрени. Эти воспоминания изложены в мемуарах профессора-астрофизика Всеволода Стратонова в книге «На волнах жизни».

Популярность этого сложного факультета объясняется тем, что на него поступили многие, кто стремился попасть на медицинский, но не смог пройти отбор. Приём на медицинский факультет действительно был ограничен, что создало определённую конкуренцию. В рамках физико-математического факультета функционировал факультет естественных наук, который стал привлекательной альтернативой для тех, кто надеялся в будущем перейти на медицинский факультет.

В 1917 году в Саратовском университете обучалось 1072 студента. В 1918 году количество студентов возросло до 2250, а в 1919 году достигло значительной отметки в 10 242 человека. Эти данные демонстрируют стремительный рост числа учащихся в университете в постреволюционный период, что свидетельствует о повышенном интересе к высшему образованию и его доступности в тот период времени.

Основной проблемой стало то, что значительная часть новых слушателей испытывала трудности в усвоении новых знаний. Многие из них имели низкий уровень грамотности.

В ноябре 1918 года Наркомпрос принял решение отменить все государственные экзамены, дипломы и свидетельства, что вызвало значительные изменения в образовательной системе. Когда некоторые профессора попытались провести проверку знаний студентов для выявления тех, кто не способен к обучению, этот шаг оказался под запретом. Запрет на экзамены стал частью широкой реформы образования, направленной на устранение классовых барьеров и обеспечение равного доступа к знаниям.

Читать также:

В прошлом существовало мнение, что для сознательных пролетариев, таких как матросы, экзамены не нужны. Это утверждение подчеркивало уверенность в том, что трудовая практика и жизненный опыт важнее формальных испытаний. Существование таких взглядов отражает социокультурные изменения, которые произошли в обществе и касаются образования и профессиональной подготовки. Пролетарии считались носителями практических знаний, что ставило под сомнение необходимость традиционных экзаменов. Это мнение продолжает быть актуальным в современных обсуждениях о важности практического обучения и неформального образования.

Процесс не мог продолжаться бесконечно, и студенты, которые не были готовы к учебному процессу, начали постепенно отсеиваться.

Всеволод Стратонов отмечал, что отсутствие практических занятий и семинаров приводило к тому, что студенты не чувствовали себя подготовленными для восприятия информации, озвучиваемой с кафедры. В результате этого некоторые из них стали покидать учебное заведение, и в течение года количество студентов сократилось до нормального уровня в семь или восемь тысяч человек.

Экономический кризис в стране заставлял многих студентов покидать учебные заведения. Период голода и высокая инфляция значительно снизили финансовую помощь для студентов из малообеспеченных семей. Это привело к тому, что многие молодые люди не могли продолжать образование, что, в свою очередь, усугубляло ситуацию на рынке труда и увеличивало уровень безработицы.

В результате, в те годы количество студентов, завершивших обучение, было крайне низким. Например, в 1925 году лишь 10% из числа поступивших студентов смогли успешно закончить свой курс.

В университете оставались только те студенты, которые обладали достаточной школьной подготовкой для успешного обучения. Это были не представители рабочего класса. Власти осознали, что простое открытие дверей вузов для всех желающих не приведет к изменению социального состава студентов. В результате были разработаны новые механизмы для регулирования доступа к высшему образованию.

Что такое рабфаки и как они появились

Идея отправки пролетариев, заинтересованных в высшем образовании, на подготовительные курсы обсуждалась еще на этапе разработки образовательной реформы. Однако в то время она не получила должной поддержки. Когда же инициатива о свободном приеме в университеты оказалась неудачной, к этому предложению вновь вернулись. Подготовительные курсы могут стать важным шагом для создания равных возможностей в получении высшего образования и повышения качества обучения.

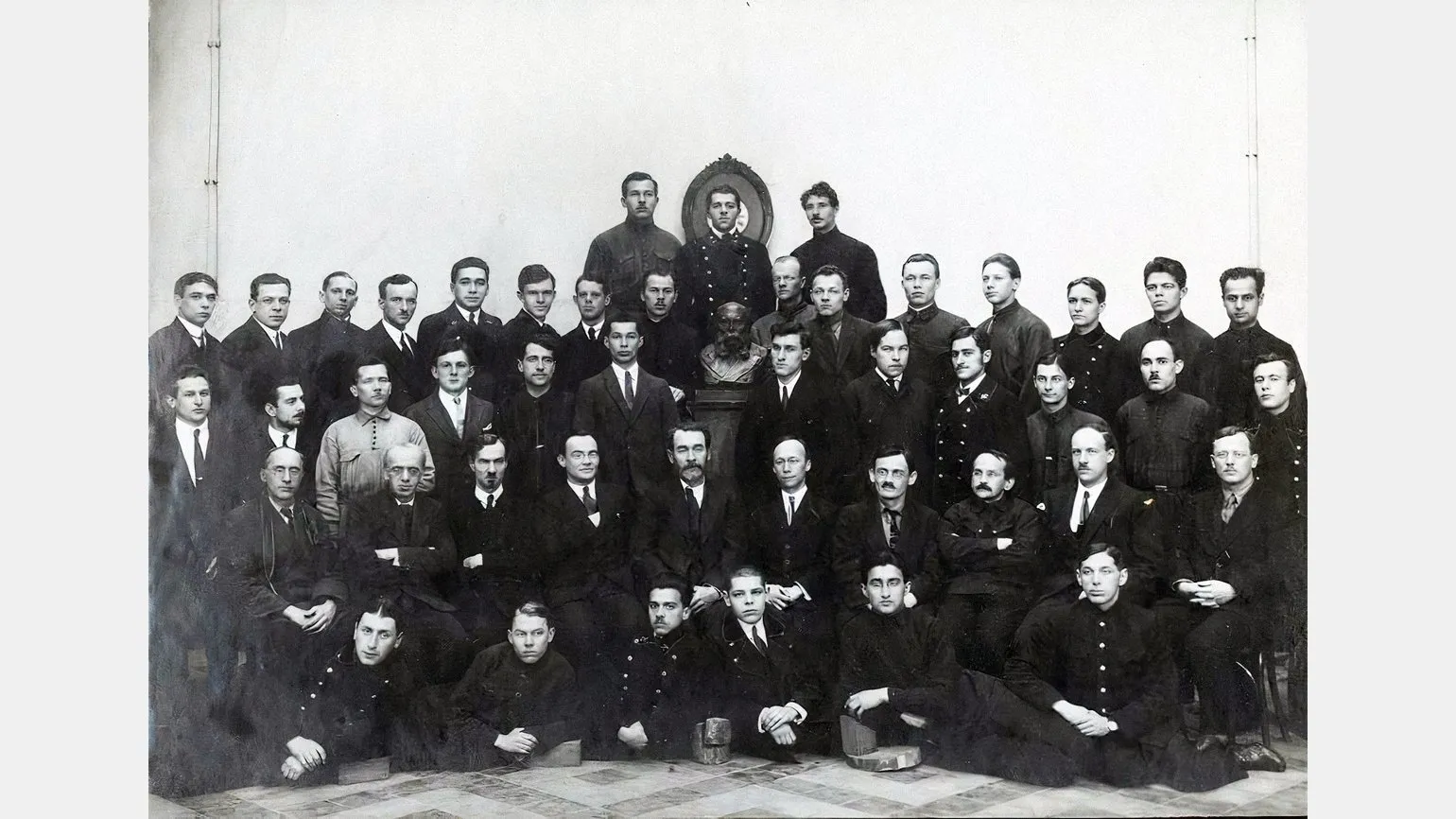

В начале 1919 года были открыты первые рабочие факультеты, известные как рабфаки. Эти учебные заведения предназначались для того, чтобы рабочие и крестьяне могли получить базовые знания, необходимые для дальнейшего обучения на традиционных университетских факультетах. Изначально срок подготовки планировался на шесть месяцев, но вскоре его продлили до двух лет, а затем и до четырех лет. Рабфаки сыграли важную роль в расширении образовательных возможностей для трудящихся, способствуя их интеграции в высшее образование и обеспечивая доступ к знаниям, необходимым для профессионального роста.

Рабочие факультеты (рабфаки) чаще всего создавались при высших учебных заведениях. Прием на обучение осуществлялся только для тех, кто имел специальные удостоверения от фабричных комитетов или коммунистических организаций. В этих удостоверениях указывалось, что их обладатель относится к классу рабочих или крестьян, не использует труд других людей и поддерживает политическую программу советской власти. Рабфаки играли важную роль в образовательной системе, обеспечивая доступ к высшему образованию для представителей трудящихся слоев населения.

Это было аналогично свидетельству благонадёжности, необходимому для поступления в университет в царское время. Тогда молодым людям требовалось подтверждать, что они не находятся под полицейским надзором, в частности, что не связаны с революционным движением. Такие документы были важным условием для получения образования и подтверждали благонадёжность абитуриента в глазах учебных заведений.

Рабфаковцами могли стать молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, обладающие трудовым стажем от трех до шести лет в зависимости от возраста: чем старше кандидат, тем больший стаж требовался. Это условие позволяло отбирать наиболее опытных и подготовленных кандидатов для участия в программе.

Выпускники рабочих факультетов имели возможность поступать на обычные университетские факультеты без необходимости сдачи экзаменов. Для них выделялось определенное количество мест, что облегчало дальнейшее обучение и способствовало повышению образовательного уровня. Эта мера способствовала интеграции студентов, получивших профессиональные навыки, в высшую образовательную систему.

Студенты рабфаков получали стипендии и пайки от Красной армии. Если рабфак находился при высшем учебном заведении, учащиеся имели все права студентов, включая участие в выборах членов совета и правления, а также доступ к учебным помещениям и оборудованию. Однако это иногда вызывало конфликты. Например, Всеволод Стратонов отмечал, что студенты рабфаков иногда занимали лучшие аудитории силой и мешали проведению занятий на основных факультетах.

К 1927-1928 годам в СССР функционировало 147 рабочих факультетов, на которых обучалось более 49 тысяч студентов. К 1933 году количество рабочих факультетов возросло до 926, а количество учащихся превысило 352 тысячи. Рабочие факультеты существовали до 1940 года, играя важную роль в образовании и подготовке специалистов для экономики страны.

Чтение является важной частью нашей жизни, и оно открывает перед нами множество возможностей. Занимаясь чтением, мы не только получаем новые знания, но и развиваем критическое мышление. Регулярное чтение способствует улучшению словарного запаса и повышению грамотности. Важно выбирать разнообразные жанры и темы, чтобы расширить кругозор и углубить понимание различных аспектов жизни. Обратите внимание на современные книги и классические произведения, которые могут вдохновить и побудить к размышлениям. Чтение не только развлекает, но и обогащает внутренний мир, формируя личность. Не забывайте делиться прочитанным с другими, обсуждая книги и обмениваться мнениями. Это не только укрепляет социальные связи, но и позволяет глубже понять прочитанное.

История о том, как революционное самолюбие стало мощным двигателем для обучения, раскрывает важные аспекты человеческой мотивации. Это чувство стремления к самосовершенствованию и личностному росту, возникшее на фоне социальных изменений, вдохновило многих людей на активное освоение знаний. Революционные идеи побуждали людей стремиться к новым высотам, формируя желание учиться и развиваться.

Самолюбие в контексте революционных изменений способствовало не только личной мотивации, но и созданию новых образовательных инициатив. Появление новых подходов к обучению и доступ к информации стали важными факторами в этом процессе. Желание соответствовать новым идеалам и требованиям общества в значительной степени определило образовательные устремления многих людей.

Таким образом, революционное самолюбие не только способствовало индивидуальному развитию, но и стало катализатором изменений в образовательной сфере, формируя новую культуру учёбы и стремления к знаниям.

Как студентов стали отбирать не по способностям, а по социальному статусу

Рабочие факультеты изначально представляли собой учебные заведения, ориентированные на пролетариев, в то время как традиционные факультеты университетов оставались под влиянием старорежимной интеллигенции. Эта интеллигенция в основном поддерживала революцию как свержение царизма, однако к власти большевиков относилась с осторожностью. Советская власть осознавала это и предприняла шаги для изменения ситуации. В результате было установлено преимущественное право на поступление в вузы для представителей рабочего класса, а затем введены строгие меры по отбору студентов. Такие изменения способствовали формированию нового образовательного контекста, где акцент смещался на пролетарские ценности и идеалы.

В 1921 году была введена практика командирования, при которой партийные, комсомольские и профсоюзные организации отправляли своих членов на обучение. Командированные пользовались правом первоочередного поступления, при этом отбор осуществлялся на основе классового признака. Основным условием для участия в данной практике являлся наличие уровня подготовки, соответствующего второй ступени школы, что включало в себя старшие классы гимназий, реальных училищ или рабфаков.

В следующем году количество студентов, поступающих без «командировок», значительно сократится, а в некоторых вузах эти наборы полностью прекратят. Министерство образования и науки России начало строгое распределение мест в вузах между организациями, осуществляющими командировки. Именно они теперь будут определять, кто станет будущим студентом. Это изменение может повлиять на доступность высшего образования и увеличить конкуренцию среди абитуриентов, так как места будут предоставляться только тем, кто связан с определенными организациями.

Постановление Политбюро «Об антисоветских группировках среди интеллигенции», принятое 8 июня 1922 года, значительно ограничило прием абитуриентов, не имеющих пролетарского происхождения. Кроме того, студенты, уже обучающиеся в университетах и поступившие не по командировке, подвергались проверке на благонадежность. Это стало началом масштабной фильтрации, которая привела к волне массовых отчислений. Данные меры отражали стремление власти контролировать образовательный процесс и исключать из него потенциально неблагонадежные элементы, что оказало серьезное влияние на интеллектуальную среду страны.

Происхождение абитуриента стало ключевым фактором при поступлении в учебные заведения, что привело к появлению термина «красный студент». Это понятие отражает социальный статус и привилегии, связанные с происхождением, которые влияют на возможности получения образования.

В «Положении о высших учебных заведениях», утвержденном Советом народных комиссаров в 1922 году, одной из ключевых целей вузов было обозначено «распространение научных знаний среди широких пролетарских и крестьянских масс». При этом интересы этих групп должны были занимать приоритетное место в деятельности высших учебных заведений. Это положение подчеркивает важность социальной ответственности вузов и их роль в образовании и просвещении общества. Высшие учебные заведения должны не только готовить квалифицированные кадры, но и активно участвовать в распространении знаний, что способствует развитию общества в целом.

Чтобы поступить в вуз, некоторые студенты из «неправильных» классов устраивались на работу на производство. Это позволяло им стать частью пролетариата и получить возможность на заветную командировку для учебы.

Почему Крупская выступила против фильтрации студентов

Новое неравенство вызвало противоречивую реакцию даже среди преданных коммунистов. В газете «Правда» произошел конфликт между двумя руководительницами управлений Наркомпроса — известной чекисткой Варварой Яковлевой и Надеждой Крупской. Этот диспут стал отражением глубоких разногласий внутри партии, поднимая важные вопросы о социальной справедливости и равенстве в обществе, что продолжает оставаться актуальным и в современном контексте.

Первая утверждала, что только рабочие и крестьяне способны построить новый мир, и именно их следует допускать к образованию. В то же время Крупская критиковала массовую пролетаризацию вузов, называя это «дворянской политикой навыворот» и новой «классовой привилегией». Она считала, что такие подходы противоречат основным принципам революции.

Она поддерживала идею гибкой политики в образовании, подчеркивая необходимость предоставления высшего образования как рабочим и крестьянам, так и талантливым детям из «нетрудовых элементов». Крупская считала, что правильная организация образовательного процесса может способствовать их перевоспитанию. В качестве примера она упоминала Маркса, Энгельса и Ленина, которые, несмотря на свое непролетарское происхождение, стали вождями рабочего класса. Следует отметить, что сама Надежда Константиновна происходила из дворянской семьи, что подчеркивает ее уникальный подход к вопросам образования и социальной справедливости.

Крупскую поддержали нарком просвещения Луначарский и Первая конференция ленинградского пролетарского студенчества. Эта поддержка сыграла важную роль в формировании образовательной политики того времени и способствовала развитию прогрессивных идей в сфере просвещения. Крупская активно выступала за улучшение условий обучения и доступность образования для всех слоев населения, что находило отклик у представителей студенческой среды и высшего руководства.

Как таланты и успеваемость снова стали иметь значение

В 1923-1924 годах политика пролетаризации в высшем образовании начала смягчаться. Вместе с пролетариями право на поступление в вузы на льготных условиях получили дети профессоров, преподавателей и других работников университетов и школ. Эти группы стали известны как «трудовая интеллигенция». В это время была введена категория мест для талантливых абитуриентов, независимо от их социального статуса. Пролетарское происхождение студентов по-прежнему приветствовалось, но перестало быть обязательным условием. Если в 1922 году 85% мест в вузах выделялись для членов профсоюзов, партии и комсомола, то к 1925 году этот показатель снизился до 45%. Эти изменения отражали постепенный переход к более открытому и инклюзивному подходу в образовании, что способствовало развитию высшей школы в советский период.

В 1924-1925 годах Наркомпрос и советская пресса заявляли о завершении процесса пролетаризации в стране. Однако на самом деле речь шла не столько о социальном статусе студентов, сколько о преодолении дореволюционных университетских и студенческих традиций. Это изменение отражало стремление советских властей к созданию нового образовательного пространства, свободного от старых порядков.

Историки утверждают, что основная причина ослабления политики строгой фильтрации абитуриентов по социальному статусу заключалась в остром дефиците специалистов в СССР. Продолжение отбора студентов на основании классовой принадлежности не позволяло бы быстро подготовить квалифицированные кадры, необходимые для развития страны.

Конечно, я готов помочь вам с редактированием текста. Пожалуйста, предоставьте исходный текст, который вы хотите, чтобы я переработал.

В 1926 году Фёдор Кипарисов, член ЦК рабочего просвещения, на одном из заседаний подчеркнул важность профессиональных качеств инженеров для экономического развития. Он отметил, что наличие квалифицированного инженера имеет гораздо большее значение, чем присутствие инженера из рабочей среды, который может не обладать необходимыми навыками. Эта мысль актуальна и сегодня, когда успешное развитие отраслей зависит от компетентных специалистов, способных эффективно решать сложные задачи. Инженерное образование и профессиональные навыки играют ключевую роль в прогрессе и инновациях, что подтверждает необходимость инвестирования в обучение и развитие кадров.

Определение статуса абитуриентов оказалось сложной задачей. Из примерно 7400 студентов Петроградского университета происхождение 2200 из них установить не удалось. Даже на рабочих факультетах, согласно отчету заведующего отделом рабочих факультетов Главпрофобра, 29% студентов относились к категории «лиц неопределённых профессий», что означало, что они не были ни рабочими, ни крестьянами. Ситуации порой принимали комический оборот: сестёр милосердия могли записать как «лица физического труда» или отнести к «нетрудовым элементам», в зависимости от обстоятельств.

Вскоре была восстановлена конкурсная система приёма студентов, поскольку количество мест стало значительно сокращаться из-за увеличения числа командировок на учёбу, предоставляемых профсоюзами и другими органами. Это было вызвано нехваткой государственных средств на содержание высших учебных заведений. Теперь вступительные экзамены определяли судьбу будущих студентов. С 1925 года правила приёма стали ещё более строгими, даже на рабочих факультетах, что привело к уменьшению числа первокурсников, зачисляемых в вузы.

Система советского высшего образования за семь лет прошла полный цикл, начиная с полной отмены вступительного отбора и заканчивая введением конкурсного отбора. Это изменение отражает эволюцию подходов к образованию, подчеркивая значимость конкурсного процесса в системе высшего образования.

Советское руководство в конце двадцатых годов не полностью отказалось от идеи пролетаризации, стремясь увеличить долю пролетариев в высших учебных заведениях до 65%. Примером этого является судьба Льва Гумилёва, сына известных поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилёва. В начале 1930-х годов ему не удалось поступить в вуз из-за его дворянского происхождения, а его отец был расстрелян в 1921 году по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре. В результате Лев Гумилёв устроился на работу чернорабочим в Службу пути и тока, затем стал коллекционером в Геологическом комитете и участвовал в нескольких геологических и археологических экспедициях. После четырёх лет трудовой деятельности его, наконец, приняли в Ленинградский государственный университет. Эта история иллюстрирует сложности, с которыми сталкивались представители интеллигенции в советское время, и подчеркивает важность пролетаризации в образовательной политике того периода.

Основные источники информации играют ключевую роль в формировании знаний и принятии обоснованных решений. К ним относятся научные статьи, книги, специализированные журналы, а также данные из надежных интернет-ресурсов. Обращение к авторитетным источникам способствует повышению качества исследований и обеспечивает достоверность представленной информации. Важно помнить о критическом подходе к выбору источников, поскольку не все материалы обладают одинаковой степенью надежности. Использование разнообразных источников позволяет получить более полное представление о теме и избежать одностороннего взгляда. В эпоху информационного потока, актуальность и качество источников становятся особенно важными для успешного анализа и интерпретации данных.

- Аврус А. И. История российских университетов. Очерки. — М., 2001.

- Андреев Д. А. Пролетаризация высшей школы: «новый студент» как инструмент образовательной политики // Расписание перемен: очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи — СССР (конец 1880-х — 1930-е годы). — М., 2012.

- Берлявский Л. Г. Роль и функции Наркомпроса // Расписание перемен: очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи — СССР (конец 1880-х — 1930-е годы). — М., 2012.

- Демидова Е. И., Захаров А. В., Ефимова Е. А. Институциализация советской высшей школы в России в 1920-е гг. // Вестник архивиста.

- Зубков И. В. Земские школы, гимназии и реальные училища // Расписание перемен: очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи — СССР (конец 1880-х — 1930-е годы). — М., 2012.

- Иванов А. Е. Студенчество России конца XIX — начала XX века. Социально-историческая судьба. — М., 1999.

- Иванов К. В. Новая политика образования в 1917–1922 годах. Реформа высшей школы // Расписание перемен: очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи — СССР (конец 1880-х — 1930-е годы). — М., 2012.

- Кузьминов, Я. И., Юдкевич, М. М. Университеты в России: как это работает. — М., 2021.

- Савин А. И. Высшее образование в РСФСР как лифт социальной мобильности (1918–1936 гг.) // Гуманитарные науки в Сибири.

- Сафронов П. А. «Чутко отразить все требования революции»: советский университет в 1920–1930-е годы // Вопросы образования.

- Стратонов В. В. По волнам жизни. Том 2. — М., 2019.

- Тихонов И. Л., Жуковская Т. Н. Как поступали в Университет 200 лет назад // Санкт-Петербургский университет.

- Уильямс К. В борьбе с элитарностью: пролетаризация науки в России в 1917–1953 годах // Вестник Удмуртского университета (Серия: История и филология).

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее