Как управлять когнитивной нагрузкой в обучении / Skillbox Media

Объяснение с примерами.

Содержание:

Научитесь: Как изменить привычки и повысить качество жизни

Узнать больше

Аспирант НИУ ВШЭ по специальности «Психофизиология» и исследователь в Институте когнитивных нейронаук, специализирующийся на изучении когнитивного контроля в коммуникации и восприятии. В рамках магистратуры проводила исследования, посвященные когнитивной нагрузке в процессе обучения.

На семинаре ВШЭ «Нейронауки в образовании» Татьяна представила доклад на тему «Управление когнитивной нагрузкой при создании цифрового образовательного материала». В данной статье мы обобщили ключевые идеи и примеры, которые помогут оптимизировать когнитивную нагрузку для учащихся. Эффективное управление когнитивной нагрузкой имеет важное значение для повышения качества обучения, и правильный подход к созданию цифровых образовательных ресурсов может существенно улучшить восприятие информации и обучение в целом.

Что такое когнитивная нагрузка и как её измеряют

Теория когнитивной нагрузки была разработана в 1980-х годах австралийским психологом и педагогом Джоном Свеллером. Эта теория объясняет, как объем информации, которую человек может обрабатывать одновременно, влияет на обучение и восприятие. Свеллер выделил три типа когнитивной нагрузки:Intrinsic (внутренняя), Extraneous (внешняя) и Germane (полезная). Понимание этих типов нагрузки помогает разработать эффективные методы обучения, которые способствуют глубокому пониманию и запоминанию материала. Исследования в области когнитивной нагрузки продолжают оказывать влияние на педагогические практики и образовательные технологии, улучшая процесс обучения.

Данная концепция опирается на несколько ключевых теоретических предпосылок. Эти предпосылки формируют основу для дальнейшего анализа и понимания рассматриваемых вопросов. Понимание этих теоретических основ позволяет глубже осознать механизмы, влияющие на развитие данной темы, и способствует более эффективному применению полученных знаний на практике. Исследование этих предпосылок открывает новые горизонты для дискуссий и углубленного изучения ключевых аспектов, связанных с данной концепцией.

- У человека два вида памяти — потенциально бесконечная долговременная и ограниченная рабочая (своего рода «оперативка» мозга).

- Аудиальная и визуальная информация обрабатываются разными каналами внимания, поэтому одновременно в рабочей памяти можно удерживать по несколько элементов разного вида (модальности). Ранее это «магическое число» считали равным 7 ± 2, сейчас оценки сместились на 5 ± 2.

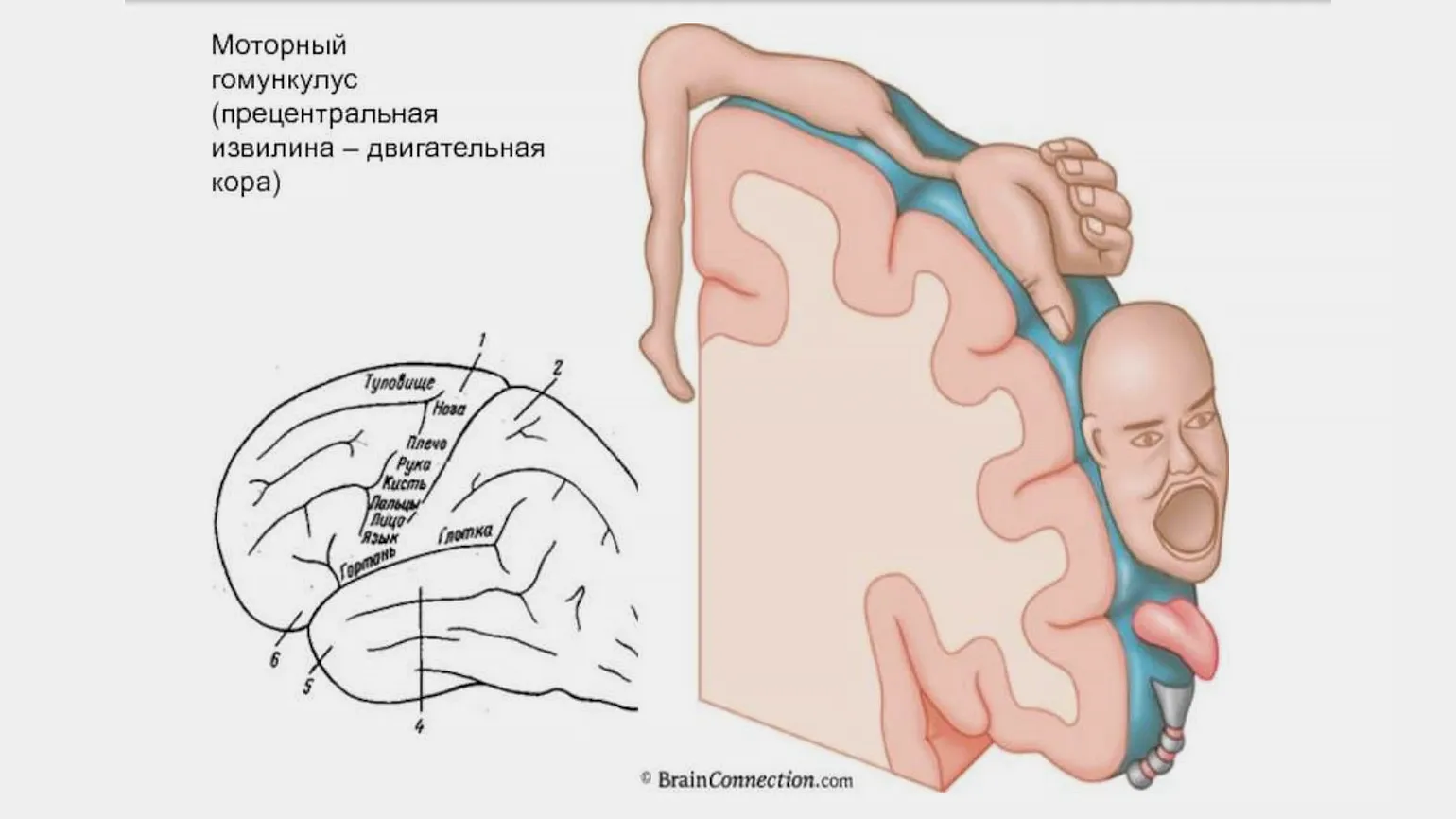

- В долговременной памяти знание хранится в виде когнитивных схем. Причём одна и та же информация из конкретной области может быть представлена разными схемами — одни характерны для новичков, другие для экспертов. Классический пример — восприятие шахматной доски дилетантом и опытным шахматистом. Там, где новичок видит набор отдельных фигур, эксперт выделяет несколько значимых комбинаций.

Когнитивная нагрузка в образовании представляет собой тот объем информации, который обучающемуся необходимо обрабатывать в течение занятия с использованием рабочей памяти. Этот концепт играет ключевую роль в образовательном процессе, так как слишком высокая когнитивная нагрузка может привести к затруднениям в усвоении материала. Оптимизация когнитивной нагрузки способствует более эффективному обучению, позволяя ученикам лучше понимать и запоминать информацию. Учитывая индивидуальные особенности каждого ученика, важно находить баланс между сложностью задач и объемом информации, чтобы максимально повысить результативность обучения.

Теория когнитивной нагрузки становится всё более актуальной в современном образовании. Современные образовательные форматы активно используют мультимедийные элементы, такие как видео, анимацию, иллюстрации и инфографику. Эти ресурсы помогают учащимся глубже погрузиться в изучаемый материал и облегчают понимание сложных тем. Однако избыточное количество информации может привести к перегрузке когнитивной системы. В результате учащиеся могут не справляться с восприятием и обработкой всех представленных данных, что негативно сказывается на эффективности обучения. Важно находить баланс между разнообразием учебных материалов и их количеством, чтобы оптимизировать когнитивную нагрузку и повысить качество образовательного процесса.

Объём рабочей памяти обычно определяется количественно, однако измерение когнитивной нагрузки осуществляется через общую оценку — высокая она или низкая. Для этого используются опросы, в которых учащиеся оценивают, насколько сложно им было удерживать информацию в уме во время выполнения заданий. Кроме того, применяются более объективные методы, такие как анализ ошибок: чем выше когнитивная нагрузка, тем больше недочётов наблюдается в выполнении задания. Психофизиологические измерения также помогают в оценке когнитивной нагрузки, предоставляя более точные данные о том, как учащиеся справляются с информацией.

В последнее время наблюдается рост интереса к айтрекингу, технологии, позволяющей отслеживать движения глаз. Одним из признаков повышенной когнитивной нагрузки является длительная фиксация взгляда на определенных точках учебного материала. Если испытуемый задерживает взгляд на некоторых элементах дольше, чем на других, это может свидетельствовать о сложности восприятия информации. Кроме того, важными индикаторами являются возвраты к ранее просмотренным фрагментам текста или изображения, а также увеличение диаметра зрачков, что может указывать на эмоциональное или интеллектуальное вовлечение в процесс обучения. Использование айтрекинга позволяет глубже понять механизмы восприятия информации и оптимизировать учебные материалы для улучшения усвоения знаний.

Управление когнитивной нагрузкой учащихся возможно без использования айтрекинга. Достаточно следовать нескольким основным принципам, чтобы создать комфортную образовательную среду. Эффективное управление когнитивной нагрузкой помогает учащимся лучше усваивать материал и повышает их обучаемость. Важно учитывать индивидуальные особенности студентов, применять разнообразные методы обучения и обеспечивать регулярные перерывы для восстановления концентрации. Правильное распределение информации и использование визуальных материалов также способствуют снижению когнитивной нагрузки и улучшению понимания учебного материала.

Принципы управления когнитивной нагрузкой

Джон Свеллер изначально классифицировал когнитивную нагрузку на три типа: внешнюю, внутреннюю и релевантную (уместную). Это деление помогает лучше понять, как информация воспринимается и обрабатывается человеком. Внешняя когнитивная нагрузка связана с условиями, в которых происходит обучение, например, с дизайном учебных материалов. Внутренняя когнитивная нагрузка определяется тем, насколько сложен сам материал и как он соотносится с уже имеющимися знаниями. Релевантная когнитивная нагрузка относится к информации, которая непосредственно способствует обучению и пониманию темы. Понимание этих типов нагрузки может существенно улучшить процесс обучения и повысить эффективность образовательных программ.

К внешним факторам относятся все элементы, которые отвлекают ученика от выполнения основной задачи. Это могут быть ненужные иллюстрации в учебниках и посторонние шумы в классе, которые мешают концентрации и усвоению материала. Важно минимизировать влияние этих факторов, чтобы создать оптимальную образовательную среду для учащихся.

Внутренняя когнитивная нагрузка зависит от сложности выполняемой задачи и варьируется в зависимости от уровня знаний и опыта каждого человека. Это означает, что для одних людей выполнение определенной задачи может быть сложным и требовать значительных усилий, в то время как для других она окажется более простой. Понимание этой зависимости важно для оптимизации образовательных процессов и повышения эффективности обучения.

Релевантная нагрузка стала объектом интереса как исследователей, так и практиков в последние годы. Она определяется как процесс создания новых схем знаний или обогащения уже существующих. Также это включает извлечение информации из усвоенных схем для решения актуальных задач. Хотя этот процесс требует значительных усилий и считается нагрузкой, его результат является основной целью обучения. Оптимизация релевантной нагрузки способствует более эффективному усвоению знаний и развитию навыков, что делает её важным аспектом образовательного процесса.

С развитием теории когнитивной нагрузки подходы к её управлению претерпели значительные изменения. Изначально рекомендации сосредотачивались на снижении когнитивной нагрузки, в основном путём уменьшения внешних факторов. Однако накопленные данные показали, что создание учебных материалов с минимальной когнитивной нагрузкой неэффективно. Без соответствующей нагрузки учащиеся не только утрачивают мотивацию, но и хуже усваивают информацию. Поэтому важно находить баланс между уровнем сложности и доступностью материалов, чтобы обеспечить эффективное обучение и поддерживать интерес учащихся.

Современные подходы к управлению когнитивной нагрузкой основываются на нескольких ключевых принципах. В первую очередь, важно понимать, что когнитивная нагрузка определяется объемом информации, которую человек может обрабатывать одновременно. Эффективное управление этой нагрузкой требует оптимизации процессов восприятия и обработки данных.

Один из аспектов управления когнитивной нагрузкой заключается в упрощении информации и ее структурировании. Это позволяет улучшить понимание и усвоение материала. Также следует учитывать индивидуальные особенности обучающихся, поскольку уровень восприятия информации может варьироваться. Применение разнообразных методов обучения, таких как визуализация, диалог и практические задания, способствует более глубокому пониманию и снижению когнитивной нагрузки.

Важно также помнить о времени и условиях, в которых происходит обучение. Создание комфортной и ненавязчивой обстановки помогает снизить стресс и повысить эффективность восприятия. Использование технологий, таких как интерактивные платформы и мобильные приложения, может значительно облегчить процесс обучения и управления когнитивной нагрузкой.

Таким образом, управление когнитивной нагрузкой в современных условиях требует комплексного подхода, учитывающего как особенности обучающихся, так и методы подачи информации.

- внешнюю — снизить;

- внутреннюю — оптимизировать (снижать её иногда нельзя, если при упрощении материал может потерять смысл);

- релевантную — увеличить.

Для достижения оптимальных результатов рекомендуется применять следующие методы.

Принцип модальности заключается в разделении каналов обработки информации, что позволяет избежать перегрузки учащихся сигналами одного типа. Визуальная и аудиальная информация обрабатываются различными каналами, что делает их совместное использование эффективным. Однако не рекомендуется одновременно использовать устную речь и обилие текстовой информации. Это связано с тем, что большинство людей, читая, мысленно проговаривают текст, что приводит к перегрузке каналов восприятия речи — они получают информацию как от собственного внутреннего голоса, так и от речи оратора. В результате информация из одного из этих потоков может подавляться, что ухудшает понимание и усвоение материала. Эффективное обучение требует учета этих особенностей восприятия, для оптимизации образовательного процесса.

Принцип сигнализации предполагает выделение ключевых моментов в лекции, презентации или задании. Это можно достичь с помощью ярких цветов, подсветки, стрелок и подчеркиваний, а также пауз в речи. Такие визуальные и аудиальные акценты помогают лучше воспринимать и запоминать информацию, что делает обучение более эффективным. Использование принципа сигнализации способствует повышению внимания слушателей и улучшает понимание материала.

Принцип смежности подразумевает размещение справочной информации в непосредственной близости к элементу, требующему пояснения. Это означает, что для получения определения нового термина пользователю не нужно прокручивать страницу или открывать дополнительные вкладки. В соответствии с этим принципом подписи к иллюстрациям следует размещать рядом с ними. Такой подход не только облегчает восприятие информации, но и усиливает связь между объектом и его обозначением. Правильное применение принципа смежности способствует улучшению пользовательского опыта и повышению удобства навигации по контенту.

Для снижения внешней когнитивной нагрузки важно учитывать несколько ключевых аспектов. Во-первых, необходимо оптимизировать информацию, представляемую пользователю, чтобы она была ясной и лаконичной. Упрощение визуального оформления, использование четких заголовков и структурирование контента помогут пользователю быстрее воспринимать информацию. Во-вторых, важно минимизировать количество элементов на экране, чтобы избежать перегруженности. Это включает в себя уменьшение количества текстовых блоков, графиков и изображений, которые могут отвлекать внимание. В-третьих, стоит использовать привычные и интуитивно понятные элементы навигации, чтобы пользователи могли легко ориентироваться в содержании. Кроме того, следует учитывать особенности целевой аудитории, чтобы адаптировать контент под их потребности и предпочтения. Эти меры помогут создать более комфортную среду для восприятия информации и снизят когнитивную нагрузку.

- разделить информационные потоки между разными каналами обработки;

- убрать из учебного материала всё, что не относится к теме;

- выделить в содержании самое важное различными сигнальными элементами;

- создать связи «объект — значение», соблюдая принцип смежности.

Существует три основных принципа, которые следует учитывать.

Принцип сегментации заключается в том, что сложные объекты изучаются поэтапно, а не сразу во всей своей сложности. Сначала формируется общее представление, после чего учащиеся получают более глубокое понимание материала. Например, нейрон можно представить ученикам как простую клетку с ядром и отростками — дендритами и аксонами. После того как это базовое представление будет усвоено, можно переходить к более детальному объяснению органелл, находящихся внутри нейрона, а также процессов, происходящих в синаптической щели при передаче сигнала между клетками. Такой подход не только облегчает усвоение информации, но и способствует формированию прочных знаний о сложных биологических системах.

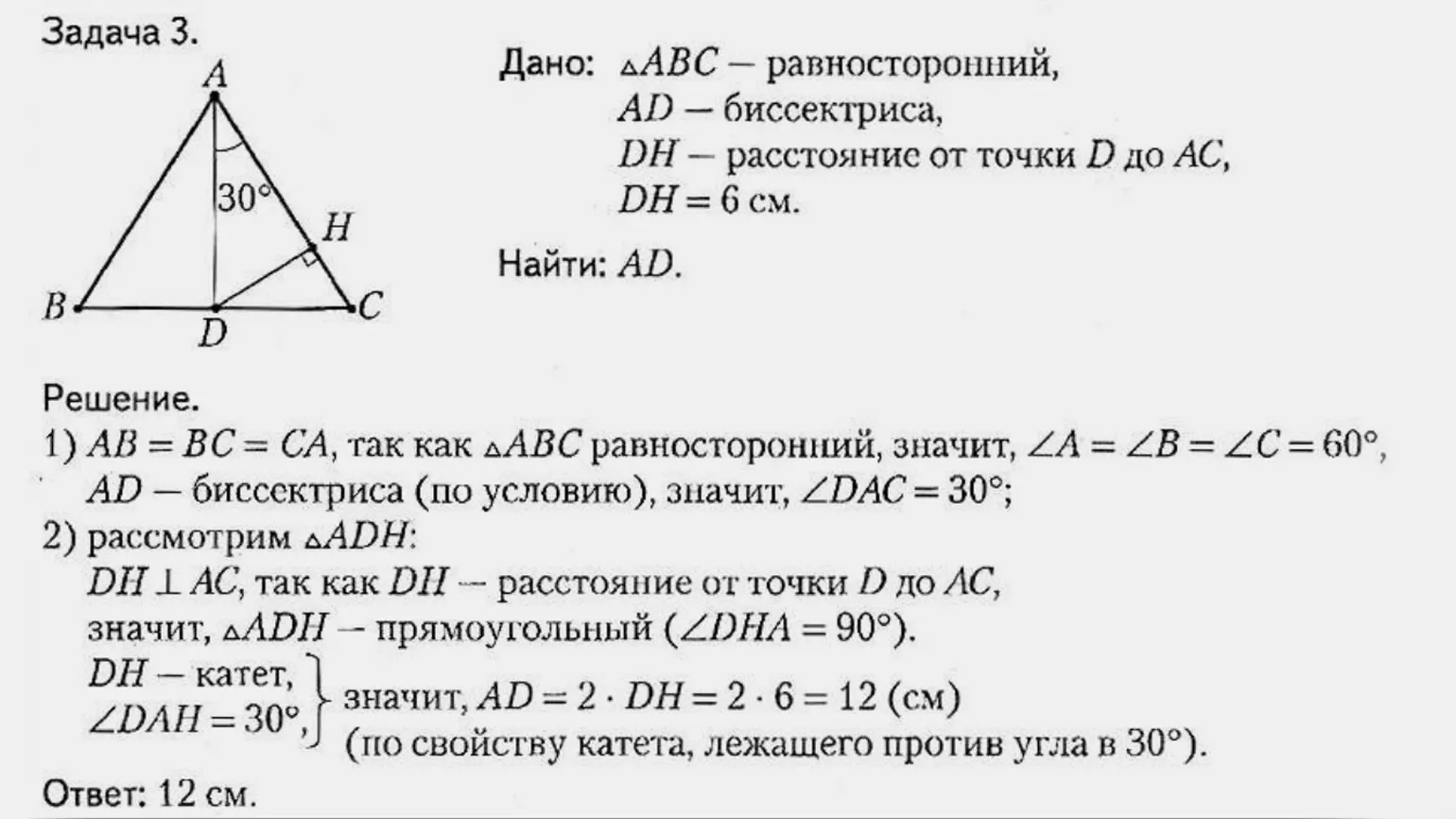

Принцип использования детализированных примеров является важным инструментом в процессе обучения. Например, для освоения геометрических задач учащимся необходимо увидеть последовательность решения. При этом, чем меньше у учащегося базовых знаний, тем более пошаговым должно быть представление решения. Однако для тех, кто уже обладает уверенными основами, чрезмерно проработанные примеры могут негативно сказаться на обучении — это приводит к скуке и снижению мотивации к поиску собственных решений, отличающихся от предложенных в примере. Эффективное обучение требует балансировки уровня детализации, чтобы поддерживать интерес и стимулировать самостоятельное мышление.

Принцип частичного решения, также известный как «выцветающий пример», широко применяется в образовательных материалах, начиная с школьных учебников. Этот подход подразумевает, что на начальных этапах освоения темы учащиеся выполняют задания, заполняя пробелы в готовых объяснениях. Например, при изучении иностранного языка на первых этапах не требуется составлять полные предложения. Студенту достаточно расставить пропущенные артикли в предложениях. В области географии начинающим не предлагают создавать полное описание страны на основе географической карты, а просят лишь подписать контурную карту названиями городов и рек. С течением времени количество подсказок уменьшается, и учащиеся должны проявлять всё большую самостоятельность в своих ответах. Такой подход способствует более глубокому пониманию материала и развитию навыков критического мышления.

Оптимизация внутренней когнитивной нагрузки включает несколько ключевых принципов. Во-первых, важно упрощать информацию, чтобы облегчить ее восприятие. Использование четкой структуры и логики в подаче материала помогает снизить когнитивные затраты. Во-вторых, необходимо избегать избыточной информации, так как она может перегружать восприятие. Сосредоточение на главных идеях и выделение важной информации способствует более эффективному обучению. В-третьих, применение визуальных средств, таких как графики и схемы, помогает лучше усваивать материал, так как они облегчают восприятие сложных концепций. Наконец, регулярное повторение и практика позволяют закрепить знания и снизить когнитивную нагрузку в будущем. Следуя этим принципам, можно значительно улучшить качество обучения и усвоения информации.

- сложный материал нужно разделить на сегменты, причём на первом шаге его лучше представить в упрощённой форме;

- для перехода к практике нужно предложить проработанные примеры;

- первые задачи для самостоятельного выполнения должны быть частично решены.

Алгоритм продолжается до тех пор, пока необходимые знания и навыки не будут полностью усвоены.

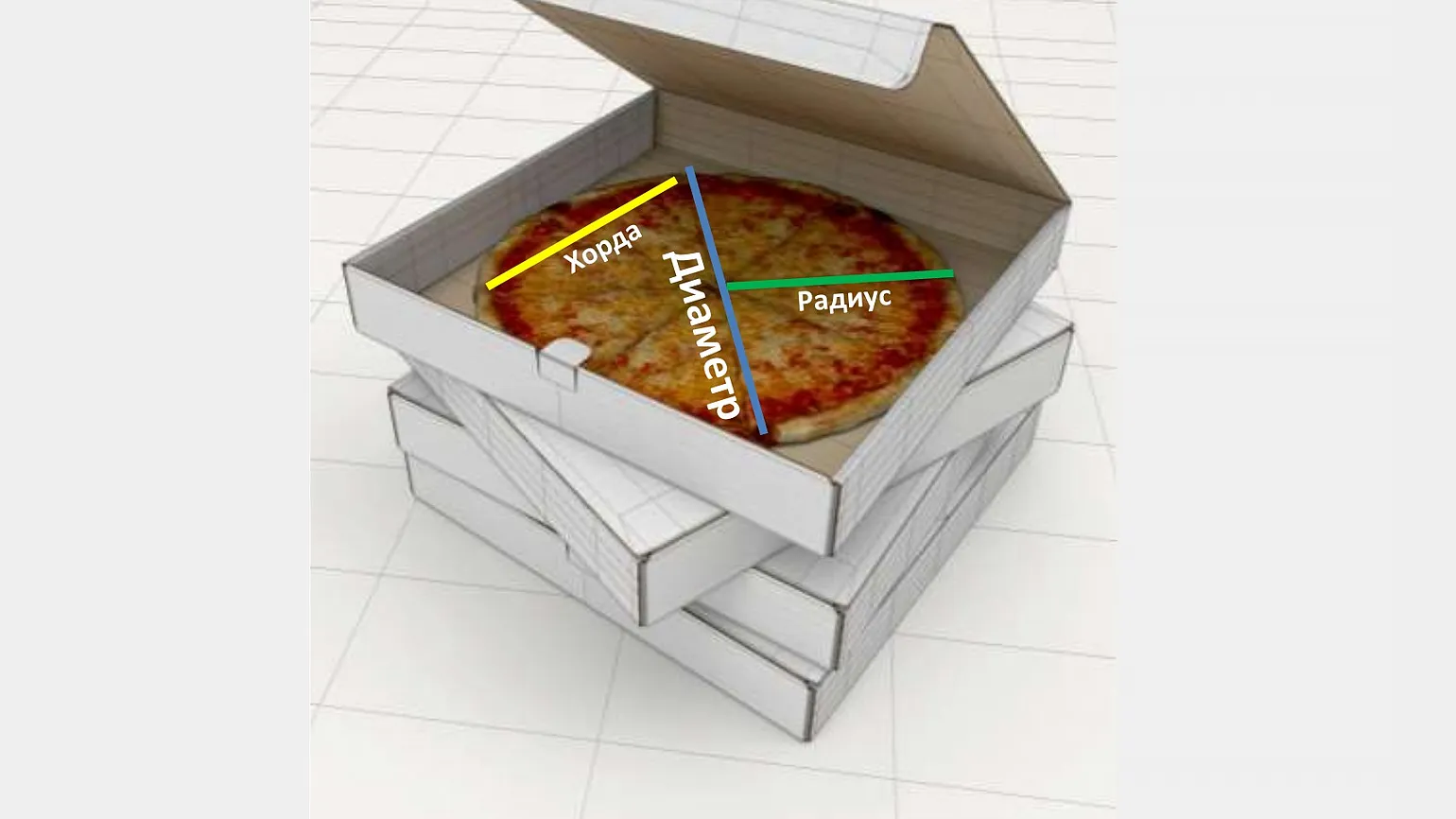

Применение принципа соотнесения нового материала с уже известными концепциями является ключевым в обучении. Это позволяет учащимся воспринимать новую информацию через знакомые им контексты и использовать аналогии, что способствует актуализации уже существующих когнитивных схем. Например, для объяснения геометрических понятий, таких как «диаметр», «радиус» и «хорда» детям, начинающим изучать математику, можно использовать наглядный пример с нарезкой пиццы. Этот подход не только делает процесс обучения более увлекательным, но и помогает детям лучше усваивать и запоминать новые знания.

Скаффолдинг — это эффективный метод, который объединяет принципы управления когнитивной нагрузкой. Он предполагает поддержку учителя в процессе освоения нового и сложного навыка или знания. Данный подход помогает учащимся преодолевать трудности и достигать лучших результатов, обеспечивая необходимую помощь на разных этапах обучения. Скаффолдинг способствует более глубокому пониманию материалов и развитию критического мышления, что особенно важно в современном образовательном процессе.

Различные элементы поддержки, такие как хорошо проработанные примеры и частично решённые задачи, выполняют функцию строительных лесов, что и отражает перевод термина «scaffolding» с английского. Без этих опор ученик не может успешно справиться с задачей, и самостоятельно решить её ему не под силу. Однако по мере развития навыков ученика необходимость в подсказках и поддержке уменьшается, и в конечном итоге эти опоры становятся излишними.

Переделанный текст:

Изучите дополнительные материалы:

Скаффолдинг: теория строительных лесов и её применение в образовательном процессе

Скаффолдинг, или теория строительных лесов, представляет собой методику обучения, основанную на создании поддержки для студентов в процессе усвоения новых знаний. Этот подход позволяет учащимся постепенно развивать свои навыки и понимание, получая необходимую помощь на начальных этапах. Суть скаффолдинга заключается в том, что учитель предоставляет учащимся временные структуры и ресурсы, которые помогают им справляться с трудными задачами, прежде чем они смогут выполнять их самостоятельно.

Применение скаффолдинга в обучении включает несколько ключевых аспектов. Во-первых, важно выявить уровень знаний и навыков студентов, чтобы предложить им подходящий уровень поддержки. Во-вторых, необходимо поэтапно уменьшать эту поддержку по мере того, как учащиеся становятся более уверенными и независимыми. Это может включать в себя использование наглядных материалов, вопросов, направляющих обсуждений и других ресурсов, которые способствуют активному обучению.

Эффективный скаффолдинг помогает не только в усвоении учебного материала, но и развивает критическое мышление, способность к решению проблем и самостоятельность учащихся. Применяя эту методику, учителя могут создать более динамичную и интерактивную учебную среду, в которой студенты чувствуют себя поддержанными и мотивированными к обучению. Скаффолдинг становится важным инструментом для повышения качества образования и достижения лучших результатов в обучении.

Ключевым аспектом является то, что «подпорки» необходимы только для новичков на начальных этапах освоения темы, в то время как для тех, кто уже обладает хорошими знаниями, они могут стать ограничивающим фактором. Принципы обучения должны адаптироваться в зависимости от уровня экспертности ученика. Внешнюю когнитивную нагрузку важно снижать для всех, а внутреннюю следует оптимизировать исключительно для новичков. Это подход позволит более эффективно развивать навыки и знания, обеспечивая прогресс на каждом этапе обучения.

Принципы управления когнитивной нагрузкой будут полезны различным категориям пользователей, включая преподавателей, студентов и разработчиков учебных материалов. Эти принципы следует применять на всех уровнях образования для оптимизации учебного процесса. Они помогают избежать перегрузки учащихся, обеспечивают своевременное предоставление необходимых подсказок и улучшают навигацию по сложным текстам и схемам. Учет когнитивной нагрузки способствует более эффективному усвоению информации и повышению успеваемости, что делает обучение более продуктивным и комфортным для всех участников процесса.

Эти принципы не являются исчерпывающими рекомендациями. Теория когнитивной нагрузки представляет собой упрощённую модель, которая может быть полезна в работе с учащимися, о которых у вас пока нет достаточной информации. В таких случаях базовые принципы помогут гарантировать, что учебный материал будет представлен в доступной и понятной форме. Это способствует лучшему усвоению информации и повышает эффективность учебного процесса.

Узнайте больше об образовании в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить интересные новости, полезные советы и актуальные материалы в сфере образования. Мы делимся свежими идеями и ресурсами, которые помогут вам расширить свои знания и навыки. Присоединяйтесь к нам!

Читайте также:

- Когнитивизм в обучении: что это за подход и чем он важен

- Скевоморфизм в онлайн-образовании: как он может менять обучение к худшему

- 10 ошибок дизайна, которые испортят онлайн-курс

Как изменить привычки и повысить качество жизни

Вы узнаете, как поменять образ жизни и добиться целей с помощью новых привычек. Поймёте, как сохранять мотивацию на пути изменений и добиться устойчивых результатов.

Узнать подробнее