Российское образование в эмиграции: как это было / Skillbox Media

Рассказываем, как сто лет назад бежавшие от революции и Гражданской войны россияне создали свою сеть школ и вузов за границей.

Содержание:

Научитесь: Профессия Методист с нуля до PRO

Узнать большеВ данной статье мы обсудим ключевые аспекты темы, которая вас интересует. Вы получите полезную информацию и практические рекомендации, которые помогут вам лучше понять предмет. Мы также рассмотрим важные детали и нюансы, которые сделают вашу осведомлённость более глубокой и всесторонней. Читайте далее, чтобы узнать больше.

- кто создавал российским эмигрантам за границей специальные школы и вузы;

- в чём заключалась особая философия эмигрантского образования и какой вклад внесли педагоги-эмигранты в педагогику как науку и практику;

- как были устроены школы и вузы российского зарубежья сто лет назад;

- как долго просуществовала сеть эмигрантских школ и вузов и что с ними произошло.

Кто открывал учебные заведения для русских эмигрантов

Точное количество людей, покинувших Россию в результате Октябрьской революции 1917 года, Гражданской войны и красного террора, остается неизвестным. Однако одной из наиболее распространённых оценок является число около двух миллионов человек. Основными направлениями эмиграции стали Турция, Германия, Франция, Чехословакия, Югославия, Сербия, Болгария и Маньчжурия. Эти события оказали значительное влияние на демографическую ситуацию в стране и сформировали новые диаспоры за границей. Эмигранты внесли важный вклад в культуру и экономику стран, в которые они переехали, и многие из них оставили заметный след в истории своих новых родин.

Многочисленные эмигранты из России в значительной степени принадлежали к интеллигенции, что свидетельствует о высоком уровне их образования. Почти все эмигранты имели начальное образование, две трети обладали средним, а каждый седьмой имел высшее образование. Вопрос обучения детей был для них особенно актуален. По различным оценкам, только в Западной Европе оказалось от 50 до 80 тысяч детей школьного возраста, а также от 14 до 21 тысячи студентов. Эмигранты стремились обеспечить своим детям качественное образование, что подчеркивало важность образовательных возможностей в новой среде.

Оказавшись за границей, российские педагоги начали активно объединяться. Они проводили съезды и создавали общественные организации, посвященные вопросам образования для эмигрантов. Например, были организованы различные инициативы, направленные на поддержку и развитие образовательных программ для российских граждан за границей. Эти объединения способствовали обмену опытом и ресурсами, а также помогали адаптироваться в новых условиях.

- Педагогическое бюро по делам низшей и средней русской школы за границей,

- Объединение русских учительских организаций за границей,

- Союз русских педагогов средней и высшей школы в Чехословацкой Республике,

- Центральный (Фёдоровский) комитет по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей,

- Объединение русских эмигрантских студенческих организаций,

- Российский академический союз,

- Ассоциация учителей-эмигрантов.

Эмигрантские организации оказывали значительную помощь в вопросах образования российских детей и студентов. Важную роль в этом процессе сыграл Земско-городской комитет помощи русским беженцам за границей (Земгор). Также активно действовали Всероссийский союз городов, Объединение российских земских и городских деятелей, Комитет русских эмигрантов, Русский национальный комитет, Русский национальный союз и другие объединения. Русские учебные заведения открывались при православных приходах за границей, что способствовало сохранению культурных и образовательных традиций среди эмигрантов. Эти усилия помогли обеспечить доступ к качественному образованию для молодежи, оказавшейся вдали от родины.

Европейские правительства изначально взяли на себя часть расходов на содержание учебных заведений для эмигрантов, установив режим наибольшего благоприятствования. В первые годы после революции российские учебные заведения за границей финансировались на 76% за счет государственных средств. Остальные расходы покрывались частными пожертвованиями как со стороны эмигрантов с финансовыми возможностями, так и местных жителей и организаций, поддерживающих их. Это сотрудничество способствовало созданию образовательной инфраструктуры, которая помогала сохранить культурные и научные достижения российских эмигрантов.

Приведенные выше данные о правительственных расходах в основном касаются славянских стран, таких как Чехословакия и Югославия. Эти государства проявили особую лояльность к эмигрантам, так как Российская империя ранее поддерживала их стремление к независимости. Чехословацкая республика (ЧСР) на определенном этапе стала центром образования российского зарубежья, и Прага получила известность как «русский Оксфорд». Это во многом связано с началом проекта «Русская акция» в 1921 году, инициированного Томашем Масариком и его сторонниками. В рамках этого проекта ЧСР выделяла 5% от среднегодового бюджета для сохранения и поддержки российских культурных сил, которые, как ожидалось, после падения большевизма, в котором сомнений не было, займутся строительством демократического общества в России.

Франция, Бельгия, Болгария, Польша, Германия и Италия (до прихода к власти фашистской партии и Бенито Муссолини) предоставляли значительную организационную и финансовую поддержку российским педагогам-эмигрантам. Эти страны играли ключевую роль в обеспечении образовательных возможностей и сохранении культурного наследия, что способствовало развитию российской педагогической мысли за границей.

Ситуация с языковыми ограничениями в Бессарабии была разнообразной и сложной. Начиная с 1920 года, в этом регионе, который до 1917 года был частью Российской империи, а затем оказался в составе Румынии, было запрещено преподавание на русском языке. В 1922 году запрет распространился и на изучение русского как иностранного языка. Такие меры негативно сказались на культурной и образовательной среде, затруднив доступ местного населения к русской литературе и науке. Это подчеркивает важность языкового разнообразия и его влияние на сохранение культурной идентичности.

В период с 1920 по 1925 годы русское эмигрантское образование получило значительную поддержку и активно развивалось. Российские педагоги основали сеть школ, учебных и научных центров, а также занимались формированием содержания образовательных программ. Они глубоко размышляли о целях и значении образования, что способствовало созданию качественных учебных материалов и методик. Это время стало важным этапом в сохранении и развитии русской образовательной традиции за пределами страны.

Школы в дореволюционной России: 10 интересных фактов

В дореволюционной России система образования играла важную роль в формировании общества. Школы того времени имели свои особенности, которые отличали их от современных образовательных учреждений.

Во-первых, образование в России до 1917 года было сосредоточено в руках государства и церкви, что определяло его содержание и доступность. Во-вторых, существовало множество типов учебных заведений, включая народные, гимназии и университеты, каждое из которых имело свои цели и программы.

В-третьих, уровень образования зависел от региона: в крупных городах школы были более развитыми, в то время как в деревнях доступ к образованию был ограничен. Также стоит отметить, что в дореволюционной России существовал значительный разрыв между образованием для мальчиков и девочек, что отражало социальные и культурные нормы того времени.

Следует упомянуть, что обучение часто проходило на русском и церковно-славянском языках, что затрудняло восприятие знаний для многих учащихся. Важно также отметить, что дореволюционные школы уделяли внимание не только академическим знаниям, но и воспитанию гражданских качеств, что было особенно актуально в условиях стремительных социальных изменений.

Кроме того, многие известные российские ученые и писатели получили образование именно в дореволюционных школах, что подтверждает их значимость в истории культуры и науки страны. В заключение, школы дореволюционной России были важным элементом общества, формируя не только знание, но и мировоззрение будущих поколений.

На каких принципах строилось эмигрантское образование

После революции значительное число научных работников, включая специалистов с мировым именем, эмигрировало за границу. Эти ученые не только продолжили свои научные исследования, но и активно занимались преподаванием в зарубежных университетах. В своей деятельности они также обсуждали вопросы идеологии и цели образования, что способствовало развитию новых образовательных подходов и обмену знаниями на международном уровне.

Преподаватели-эмигранты прилагали усилия для сохранения российской научной мысли, образовательных традиций, культурных ценностей, веры и обычаев, то есть стремились сохранить национальную идентичность. Они верили, что создают основу для восстановления досоветской России после падения коммунистического режима, на которое многие из них изначально надеялись. Эти усилия стали важным элементом в поддержании русской культуры за пределами страны и в формировании будущего для следующего поколения.

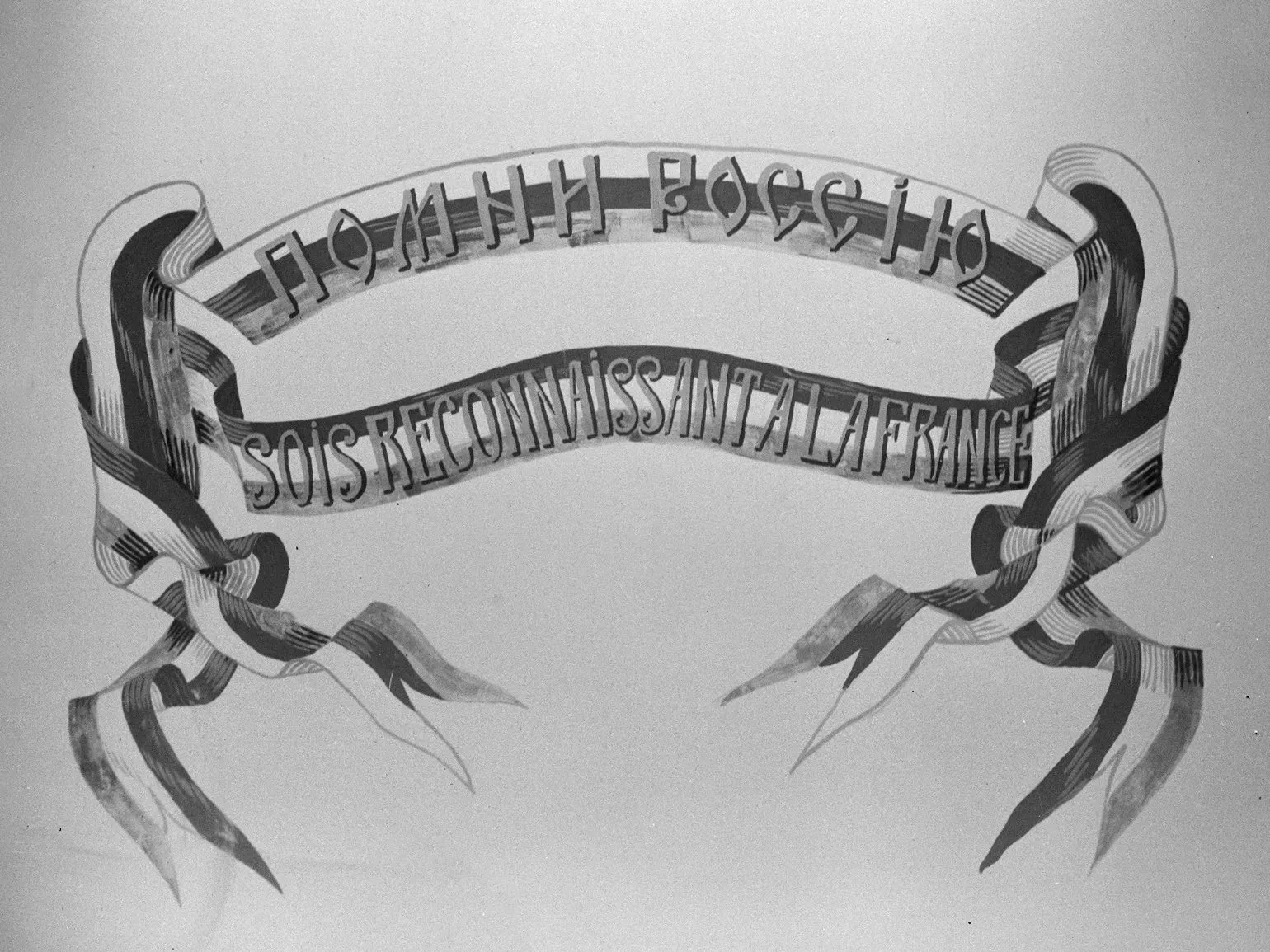

Когда стало очевидно, что пребывание за границей становится длительным, акцент в образовательном процессе эмигрантов сместился. С одной стороны, акцент был сделан на воспитании у учеников любви к России, с другой — на подготовке их к реальной жизни в условиях эмиграции. Философия эмигрантского образования основывалась на общечеловеческих и национальных ценностях, а также на формировании у детей и подростков национального самосознания и патриотизма. Важным аспектом было православное воспитание. Революция и война исказили моральные ориентиры некоторых детей, поэтому теоретики эмигрантской школы подчеркивали необходимость развития у ребёнка идей верховенства закона и недопустимости мести. В итоге, образование эмигрантов стало важным инструментом сохранения культурных и нравственных ориентиров, что способствовало интеграции в новое общество при одновременном уважении к своим корням.

Чтение является важным аспектом нашей жизни, который способствует саморазвитию и расширению кругозора. Оно помогает не только развивать мышление, но и улучшать навыки коммуникации. Чтение книг, статей и научных исследований позволяет погружаться в новые темы и получать актуальную информацию. Регулярное чтение улучшает память и концентрацию, а также стимулирует воображение. Важно находить время для чтения, чтобы обогатить свои знания и сделать жизнь более насыщенной. Не забывайте, что чтение разнообразных жанров и направлений может значительно повысить уровень вашей грамотности и критического мышления.

Былое: как революционное самолюбие стало мощным стимулом для учебы

Революционное самолюбие, возникшее в обществе, оказало значительное влияние на стремление к знаниям и саморазвитию. Этот феномен стал источником особой мотивации, побуждая людей активно учиться и развиваться. В условиях политических и социальных изменений многие искали новые подходы к образованию, осознавая его важность для личностного и общественного прогресса.

Стремление к самосовершенствованию и желание внести свой вклад в изменения в стране способствовали формированию новых образовательных инициатив. Люди начали осваивать новые дисциплины, стремясь стать более компетентными и подготовленными к вызовам современности. Революционное самолюбие вдохновляло на изучение как классических, так и современных наук, что способствовало развитию критического мышления и творческого подхода к решению проблем.

Таким образом, влияние революционного самолюбия на учебу проявилось в активном стремлении к знаниям и улучшению качества образования, что в конечном итоге способствовало формированию более образованного и активного общества.

Российское образование за границей не имело единого центра, однако оно сформировалось в целостную систему с уникальными характеристиками. В эту систему входили младшие и средние школы, кадетские корпуса, женские институты, высшие учебные заведения, профессионально-технические школы, сельскохозяйственные и приходские училища, а также дошкольные и внешкольные организации, приюты для эмигрантских сирот. Таким образом, российское образование в зарубежье представляло собой многоуровневую структуру, обеспечивающую разнообразные образовательные возможности для русскоязычных детей и молодежи.

Эмигрантские учебные заведения, существовавшие в России до революции, имели ряд отличий. В отличие от классических гимназий и реальных училищ, в эмигрантских школах не проводилось четкого разделения на эти два типа. Значительное внимание уделялось изучению языка страны пребывания, в то время как преподавание латинского языка уменьшалось. Вводились также принципы трудового обучения, что способствовало более практической подготовке учащихся. Следует отметить, что в эмигрантских школах, как правило, не было деления на мужские и женские классы, поскольку для этого не хватало учебных помещений. Эти изменения отразили адаптацию образовательной системы к новым условиям и потребностям общества.

Педагоги российского зарубежья осознавали, что, как отметил Николай Ганц, «возврата к старой школе нет… Но путь к новой школе долог и труден». Они активно поддерживали прогрессивные педагогические идеи, такие как последовательность в обучении и воспитании, уважение к индивидуальности ребенка, отказ от муштры и заучивания, а также необходимость защиты детей от неблагоприятной среды. Эти принципы стали основой для формирования современного образовательного процесса, способствующего развитию личности и творческих способностей учащихся.

Педагоги-эмигранты значительно повлияли на развитие дидактики, социальной и коррекционной педагогики, а также педагогической психологии и других направлений образования. Одним из ярких примеров является концепция Питирима Сорокина, которая подчеркивает важность школы как ключевого этапа в системе социальной стратификации. Труды Сергея Гессена стали основой для системы профессионального обучения в Италии, а Елена Антипова основала уникальные учреждения в области коррекционной педагогики в Бразилии. Вклад этих педагогов в образовательные практики различных стран стал важным этапом в развитии международной педагогической науки.

Эмигранты внимательно наблюдали за развитием советской педагогики, отмечая её позитивные аспекты, такие как стремление к всеобщему образованию. Однако они также критиковали радикальные эксперименты, проводимые в раннем СССР, а затем и последующий консервативный подход, который отвергал любые новшества. Эта двойственность в подходе к образовательным реформам оставила заметный след в истории педагогики и продолжает вызывать интерес исследователей.

Погружение в мир чтения открывает перед нами бескрайние горизонты знаний и эмоций. Книги обогащают наш внутренний мир, развивают воображение и помогают увидеть жизнь с разных сторон. Чтение не только расширяет кругозор, но и способствует улучшению навыков общения. Важно выбрать правильную литературу, которая соответствует вашим интересам и потребностям. Погружайтесь в увлекательные сюжеты, исследуйте новые жанры и открывайте для себя авторов, которые могут изменить ваше восприятие мира. Чтение стало доступным благодаря современным технологиям, и теперь вы можете наслаждаться книгами в любом месте и в любое время. Сделайте чтение частью своей жизни, и вы не пожалеете о своем выборе.

Большевики радикально изменили систему образования в России, стремясь создать новую школу, соответствующую идеалам социализма. Они внедрили многочисленные реформы, направленные на ликвидацию старых образовательных традиций и формирование нового мировоззрения у подрастающего поколения. В результате были созданы новые программы, изменены подходы к преподаванию и введены инновационные методы обучения.

Однако со временем большевики начали уставать от постоянных экспериментов в сфере образования. Постепенно стало очевидно, что радикальные изменения не всегда приводят к желаемым результатам. В условиях нестабильности и нехватки ресурсов система образования столкнулась с серьезными вызовами. В итоге, большевики начали переосмысливать свои подходы, стремясь найти баланс между идеологией и практическими нуждами общества. Таким образом, история реформ в образовании в советский период — это пример сложного взаимодействия идеологии и реальности, с которым сталкивались власти.

Как были устроены эмигрантские школы

К середине 1920-х годов, благодаря усилиям эмигрантов, благотворителей и правительств некоторых стран, в российском зарубежье была создана сеть начальных и средних русских школ. В 1924 году организация Земгор поддерживала 90 учебных заведений, из которых 43 были средними, а 47 — начальными. По различным оценкам, в этих школах обучалось от 6,8 до 13,7 тысячи детей. Это стало важным шагом в сохранении русского языка и культуры за пределами родины.

Большинство русских школ за границей функционировало в Чехословакии, Югославии и Болгарии. Кроме того, они действовали в Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии и Польше, которые ранее входили в состав Российской империи. В этих странах русские школы возникли на базе образовательных учреждений, унаследованных с имперских времён. Дополнительно, 17 школ были расположены в других европейских странах, а некоторые открывались на других континентах. К 1929 году общее количество русских школ за границей достигло примерно 120, что подчеркивает важность сохранения русскоязычного образования и культуры среди русскоязычных общин.

В образовательных учреждениях среди эмигрантов трудились квалифицированные учителя, в основном женщины. В большинстве школ обучение основывалось на методике выдающегося педагога Петра Каптерева, разработанной в 1915–1916 годах, которая считалась одной из лучших в дореволюционной России. Однако эмигранты внесли значительные изменения в эту программу. Педагоги получили больше свободы, а акцент в обучении сместился с механического запоминания на глубокое понимание материала. В соответствии с концепцией Сергея Гессена в учебный процесс были включены элементы трудового обучения: при школах открылись учебные мастерские. Это позволяло ученикам не только овладеть профессией, но и успешно устроиться на работу сразу после окончания учебы.

В программе особое внимание уделяется предметам, связанным с «Россикой» или родиноведением, таким как русский язык, география и история России. Эти дисциплины играют ключевую роль в формировании национальной идентичности и понимании культурного наследия страны. Они способствуют глубокому осмыслению исторического пути России, ее географического положения и языкового богатства, что делает их важными для всестороннего развития учащихся.

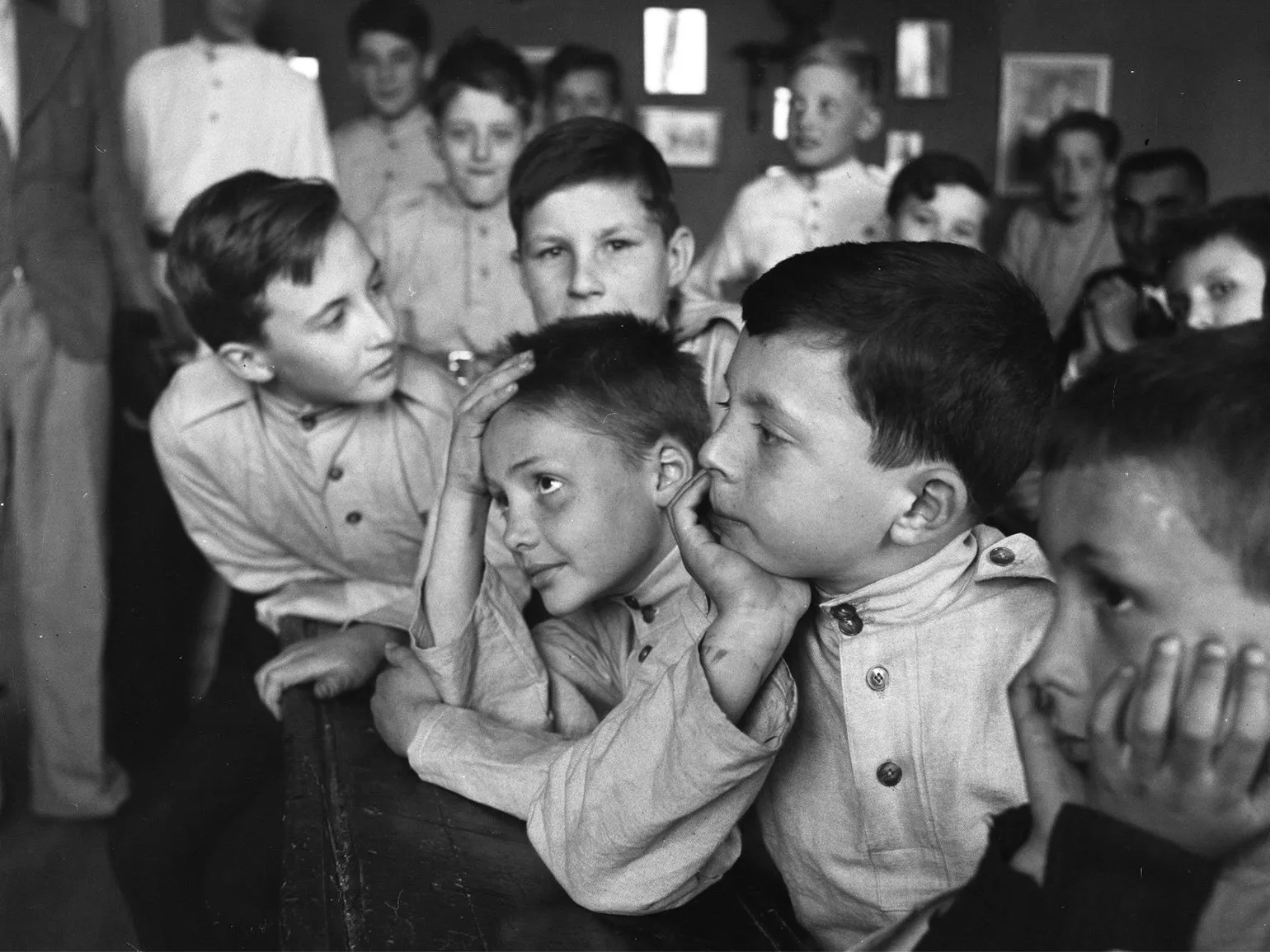

Учебные группы формировались на основе уровня знаний, а не по возрасту. Это решение было обусловлено особенностями обучающихся: в группах встречались как маленькие дети, которые никогда не посещали школу, так и молодые люди в возрасте 20–25 лет, не успевшие завершить образование, но уже столкнувшиеся с последствиями войны. Также случались случаи, когда в школы приходили дети, которые не владели русским языком. Для таких обучающихся создавались специализированные подготовительные группы.

В 1928 году один из сотрудников воскресной эмигрантской школы в Париже отметил, что с течением времени меняется говор и акцент у детей. В возрасте 14 лет они все еще говорят по-русски достаточно чисто, в то время как младшие уже поют: «Аждество Твоё Х’исте Боже наш», и в их произношении появляется характерный парижский акцент. Эти изменения отражают влияние окружающей среды на язык и культуру, с которыми дети сталкиваются в эмиграции.

Работа с детьми эмигрантов, обучающимися в местных учебных заведениях, стала важным аспектом образовательной политики. В 1921 году Российский академический союз разработал критерии государственной аттестации для детей эмигрантов. В 1923 году в Праге была создана первая испытательная комиссия, состоящая из российских преподавателей, работающих в чешских учебных учреждениях. Эта комиссия выдавала свидетельства об образовании, которые были утверждены чешским министерством образования и позволяли поступать в чешские вузы. Данные документы были необходимы не только школьникам, но и молодым людям, которые в процессе переездов потеряли свои аттестаты зрелости. В дальнейшем аналогичные комиссии были организованы и в других странах, что способствовало интеграции эмигрантов в образовательные системы.

Для детей, обучавшихся в обычных школах страны пребывания, были разработаны специальные курсы и эмигрантские школы, которые функционировали в дни, когда в традиционных учебных заведениях проходили выходные. В ряде французских лицеев детям из России бесплатно преподавали дополнительные предметы: географию и историю России, а также русский язык и литературу. В таких учебных заведениях активно использовались игровые методы обучения, проводились театральные постановки и творческие задания. Внеурочная деятельность также играла важную роль: организовывались индивидуальные беседы, подбирались книги для чтения и украшались классные комнаты. Эти меры были направлены на привлечение детей и подростков в школу, а также на формирование у них чувства принадлежности к русской культуре.

Каким было высшее образование

В сфере высшего образования российские педагоги за границей сосредоточили свои усилия на двух ключевых направлениях: поддержке студентов-эмигрантов в получении образования в вузах стран их пребывания и создании собственных учебных заведений для этих студентов. В этом процессе значительную роль играли как сами эмигранты, так и страны, предоставляющие им убежище. Эти инициативы способствовали не только образовательному развитию студентов, но и укреплению культурных и научных связей между Россией и принимающими государствами.

Фёдоровскому комитету удалось получить поддержку от французского правительства, университетов и благотворительных организаций. Это позволило обеспечить финансирование для стипендий и зарплат российских студентов и преподавателей, а также для издания научных и методических материалов на русском языке. В нескольких французских городах русским студентам были предоставлены места в общежитиях, что способствовало их обучению и интеграции в академическую среду.

Благодаря принятым мерам к 1924 году из 1500 российских студентов, покинувших страну, 550 смогли продолжить своё образование в университетах Франции. Из них 441 студент получил стипендию. Тем, кто не смог получить финансовую помощь, комитет оказывал поддержку в поиске работы, что позволяло совмещать трудовую деятельность с учёбой. Такое внимание к образованию эмигрантов способствовало их интеграции в новую культурную и научную среду, а также развитию академических связей между Россией и Францией.

Российским студентам предоставили аналогичные преференции власти Бельгии и Италии. Эмигранты также смогли добиться права на въезд в США для российских студентов. Правительство Чехословакии выделило несколько тысяч стипендий, что позволило около 7000 российских эмигрантов обучаться в вузах страны в 1920-х — начале 1930-х годов. В результате почти половина российских студентов, оказавшихся за границей, смогла продолжить своё образование.

Учеба эмигрантов в Праге в начале 1920-х годов была сложным процессом. Многие студенты, вернувшиеся к занятиям после длительного перерыва, испытывали трудности с учебой. В 1923 году из 1193 студентов, поступивших в университет, лишь 473 человека (39%) смогли сдать минимально необходимые экзамены. Более половины минимальных требований выполнили 331 студент, в то время как 285 студентов не справились, а 82 человека не смогли сдать экзамены вовсе. Учебные трудности усугублялись общей нестабильной обстановкой. Стипендии часто не покрывали базовых нужд, и многие студенты были вынуждены искать подработку. В 1924 году один из студентов написал письмо председателю Объединения русских эмигрантских студенческих организаций, в котором описывал свою ситуацию и проблемы, с которыми сталкивались студенты, что отражало общую атмосферу учебы среди эмигрантов в тот период.

Уважаемый Государь!

С уважением обращаюсь к Вам с просьбой о помощи. Я являюсь студентом Русского Юридического Факультета с ноября 1923 года. К сожалению, мне отказали в иждивении по причине позднего прибытия. В настоящее время я испытываю значительные финансовые трудности, которые мешают моему обучению. Мне необходимо зарабатывать на жизнь, и я также имею долги, сумма которых превышает 3000 крон. Ситуация осложняется тем, что я женат. В связи с вышеизложенным, прошу Вас о содействии в продолжении моего обучения в Праге и о помощи в погашении долгов. С глубоким уважением, Евстратий Фёдоров.

Эмигранты также создавали свои университеты, и основным местом их концентрации стала Чехословакия. Это происходило благодаря поддержке властей, которые выделяли финансирование для этих учебных заведений. В результате были основаны такие университеты, как:

- Русский педагогический институт имени Яна Амоса Коменского;

- Институт сельскохозяйственной кооперации;

- Высшее училище техников путей сообщения;

- Русский институт коммерческих знаний;

- Русский юридический факультет под управлением Карлова университета;

- Русский народный университет (позднее переименованный в Русский свободный университет) — для тех, кто не мог учиться днём.

Высшие эмигрантские школы специализировались на подготовке специалистов, которые в будущем могли бы вернуться в Россию, а также удовлетворить потребности самих эмигрантов. Например, Пединститут имени Коменского готовил инструкторов и руководителей, способных восстановить работу российских школ после свержения большевистского режима. Эти учебные заведения играли ключевую роль в сохранении образовательных традиций России и обеспечении преемственности в системе образования, что было особенно важно в условиях политических и социальных изменений.

Изучайте также:

Студенчество начала 20-х годов XX века стало одним из самых ярких и значимых явлений в тяжелую эпоху. Это время характеризовалось стремлением молодежи к изменениям, новым идеям и поиску своего места в обществе. Студенты активно участвовали в социальных и политических движениях, стремясь к развитию и реформам. Их энергия и энтузиазм стали символом надежды на лучшее будущее, несмотря на вызовы, стоящие перед страной. Этот период студенческой жизни оставил глубокий след в истории и культуре, вдохновляя будущие поколения на активные действия и гражданскую позицию.

В Париже также начали открываться аналогичные учебные заведения. В этом городе появились:

- Русская политехническая школа (позднее переименованная в Русский высший технический институт);

- Русский народный университет;

- Франко-русский институт, диплом которого приравнивался к тем, что выдавали французские университеты;

- Русский коммерческий институт;

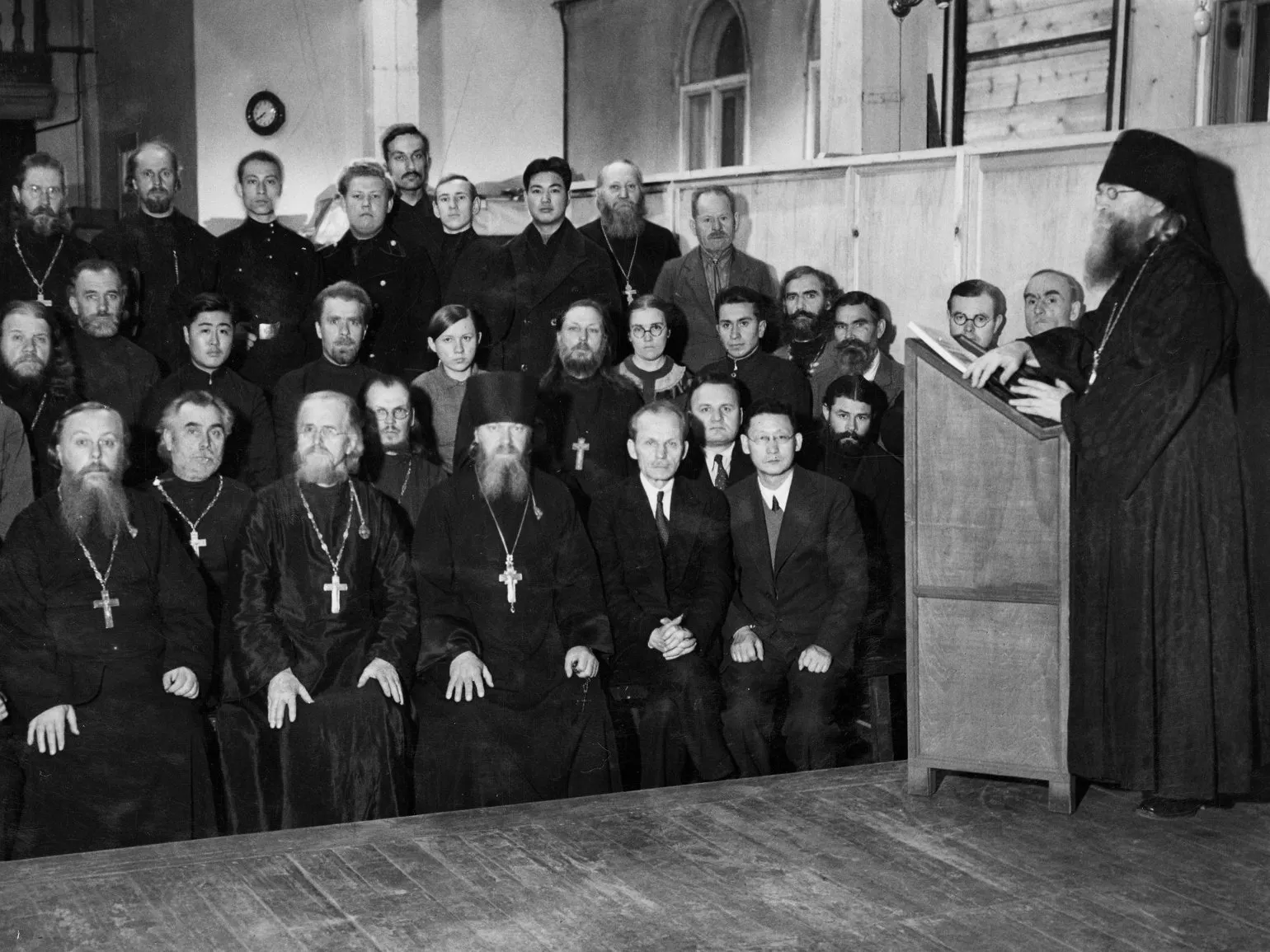

- Свято-Сергиевский богословский институт и семинария (они открылись на деньги прихожан);

- Русская консерватория им. С. В. Рахманинова;

- Высшие военные курсы генерала Н. Н. Головина (диплома они не давали).

При Парижском университете (Сорбонне) были открыты русские отделения на юридическом, историко-филологическом и физико-математическом факультетах. Эти отделения предоставляют возможность русскоязычным студентам получать образование в престижном учебном заведении, сохраняя свою культурную идентичность. Обучение на этих факультетах включает углубленное изучение различных дисциплин, что позволяет студентам развивать профессиональные навыки и углублять знания в выбранной области. Русские отделения в Сорбонне способствуют культурному обмену и укреплению связей между Россией и Францией, предоставляя уникальные возможности для обучения и научной деятельности.

Эмигранты создавали свои университеты в таких странах, как Болгария, Югославия, Германия, Эстония, Латвия и даже в Харбине (Китай). В Софийском государственном университете русским студентам предоставили возможность обучаться и защищать дипломы на родном языке. В Югославии было принято на работу более ста преподавателей из России, а Русский научный институт в Белграде получал финансирование из государственного бюджета. Эти инициативы способствовали сохранению русскоязычного образования и культуры за пределами России, предоставляя эмигрантам возможность продолжать обучение и научную деятельность в условиях новой реальности.

Основой организационной структуры, учебных планов и программ зарубежных российских вузов стал университетский Устав 1884 года. Этот Устав регулировал образовательные процессы в Российской империи и оставался в силе до революции, оказывая значительное влияние на формирование образовательной системы и академических традиций.

Российские заграничные вузы в большинстве случаев функционировали под патронажем Министерств просвещения и иностранных дел страны пребывания. Однако имелись и исключения. Одним из таких примеров является Русский институт сельскохозяйственной кооперации в Праге, который находился под управлением Министерства земледелия Чехословакии. В то же время содержание учебного процесса и оценка качества образования оставались в компетенции самих образовательных учреждений.

Как дальше сложилась судьба эмигрантских школ и вузов

Эмигрантские учебные заведения, несмотря на получаемую поддержку, продолжали испытывать серьезный дефицит финансирования. Хотя школы и вузы могли похвастаться высококвалифицированным преподавательским составом, они страдали от недостатка учебных помещений, мебели, учебников и пособий. Переизданные учебники имперского периода уже устарели, а ввоз новых материалов из СССР был затруднен из-за политических и экономических ограничений. К тому же, из-за нехватки средств на выпуск собственных учебных материалов, студенты часто самостоятельно создавали конспекты лекций. Эта проблема не была уникальной для эмигрантских учебных заведений; аналогичные трудности наблюдались и в СССР в тот период.

Чтение является важным аспектом личностного роста и развития. Оно помогает не только расширить кругозор, но и улучшить аналитические способности, критическое мышление и словарный запас. Книги, статьи и другие виды литературы предоставляют возможность узнать о новых идеях, концепциях и подходах к жизни. Кроме того, чтение способствует улучшению концентрации и памяти. Погружаясь в текст, мы тренируем свой мозг и развиваем воображение. Важно выбирать разнообразные жанры и темы для чтения, чтобы получить максимальную пользу и удовольствие от этого процесса. Регулярное чтение также может стать источником вдохновения и мотивации в повседневной жизни.

В период советской власти высшие учебные заведения стремительно proliferировали, словно грибы после дождя, благодаря государственной поддержке и акценту на образование. Однако с течением времени многие из этих вузов начали терять свою актуальность и исчезать. Парадоксально, но в условиях централизованного планирования и строгого контроля со стороны государства, некоторые университеты не смогли адаптироваться к изменяющимся требованиям общества и экономики. В результате, качество образования и научных исследований в таких учреждениях снижалось, что в конечном итоге приводило к их закрытию. Таким образом, процесс роста и упадка вузов в советский период стал отражением более широких социальных и экономических изменений в стране.

С установлением устойчивой советской власти финансовая поддержка со стороны местных властей прекратилась, что привело к серьезным последствиям для многих эмигрантских учебных заведений. В Чехословакии в период с 1926 по 1929 год были закрыты Русский педагогический институт, Русский институт сельскохозяйственной кооперации, Русский коммерческий институт, Русский институт транспортной связи и Русский юридический факультет. Эти учебные заведения функционировали всего лишь от пяти до десяти лет, что свидетельствует о сложной ситуации, с которой столкнулись российские эмигранты в условиях новой политической реальности. Закрытие этих институтов лишило студентов возможности получить образование в соответствии с русскими традициями и стандартами, что оказало долгосрочное влияние на культурное и образовательное наследие русской эмиграции.

Из-за недостатка финансирования многие школы и вузы не могли обеспечить достойную зарплату своим преподавателям. В России учителя получали заработную плату, которая зачастую была ниже прожиточного минимума в странах, где им довелось работать. Например, в Чехословакии средняя зарплата учителей составляла всего 100–200 чешских крон, в то время как прожиточный минимум на одного человека достигал 400 крон. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других странах, таких как Югославия, Болгария, Германия и Польша. Это подчеркивает серьезные проблемы в системе образования и необходимость повышения финансовой поддержки для преподавателей.

Российским педагогам часто приходится подрабатывать физическим трудом или работать сразу в нескольких школах, чтобы обеспечить своё финансовое благополучие. Эта ситуация ставит под угрозу качество образования и уровень жизни учителей. В условиях низкой заработной платы и нехватки ресурсов многие вынуждены искать дополнительные источники дохода, что негативно сказывается на их профессиональной деятельности и общем состоянии образовательной системы в стране.

Для улучшения видимости вашего контента в поисковых системах, важно использовать ключевые слова и фразы, которые соответствуют вашей теме. Вот переработанный текст:

Чтение является важным аспектом личностного и интеллектуального развития. Оно способствует расширению кругозора, улучшению словарного запаса и развитию критического мышления. Независимо от того, предпочитаете ли вы художественную литературу, научные публикации или статьи, чтение помогает углубить знания и вдохновляет на новые идеи. Регулярное чтение также улучшает концентрацию и память, что актуально в современном мире, где информация доступна в больших объемах. Поддерживайте привычку чтения, и вы заметите положительные изменения в своем мышлении и восприятии окружающего мира.

Читайте также:

Учителя в Российской империи: уровень заработка и условия жизни

В Российской империи уровень заработка учителей варьировался в зависимости от региона, типа учебного заведения и квалификации педагогов. В городах, особенно в крупных, зарплаты были выше, чем в сельской местности. Учителя гимназий и реальных училищ получали более высокие оклады, тогда как педагоги начальных школ часто сталкивались с финансовыми трудностями.

Условия жизни учителей также зависели от места работы. В городах они могли рассчитывать на более комфортные условия, но зачастую сталкивались с высокой нагрузкой и отсутствием профессиональных льгот. В сельской местности учителя, как правило, жили в скромных условиях, часто арендуя жилье у местных жителей.

Педагоги нередко занимались дополнительной деятельностью, чтобы улучшить свое финансовое положение, проводя частные уроки или занимаясь репетиторством. Это подчеркивало важность образования в обществе, а также необходимость учителей в качестве стабильного источника знаний для будущих поколений.

Таким образом, жизнь и заработок учителей в Российской империи отражали социальные и экономические реалии того времени, подчеркивая важность их роли в образовании и развитии общества.

Образование в русских школах за границей оказалось финансово тяжелым бременем как для учебных заведений, так и для их учеников. Стоимость обучения в русских школах значительно превышала цены на местные учебные учреждения, хотя даже эта плата не покрывала всех затрат. Большинство эмигрантов сталкивались с тяжелыми экономическими условиями, что делало получение образования в родных традициях недоступным. В результате даже в благоприятные для русских школ 1920-е годы лишь около 20% детей эмигрантов посещали эти учебные заведения. Например, во Франции многие выходцы из России предпочитали отправлять своих детей в местные школы, где начальное образование было бесплатным. Это подчеркивает большую финансовую нагрузку, с которой столкнулись русские семьи, стремившиеся сохранить культурные традиции в условиях эмиграции.

К середине 1920-х годов значительная часть школ русского зарубежья была закрыта, а оставшиеся перешли на формат дополнительных курсов или школ выходного дня. Ученики посещали такие занятия раз в неделю, однако делали это без энтузиазма, поскольку дополнительные уроки воспринимались как нагрузка, даже если они проводились в игровой форме. Чтобы повысить посещаемость, преподаватели-эмигранты добились того, что оценки по русским факультативам стали учитываться в французских школах при вручении наград за успехи в учёбе. Тем не менее, дети эмигрантов не могли полноценно заниматься, поскольку выполнение домашних заданий было невозможным из-за загруженности основными уроками в обычных школах. В результате к 1930-м годам многие эмигрантские школы закрылись из-за недостатка учеников.

Вторая мировая война и предшествующие ей события стали последним ударом для эмигрантских школ и вузов. В этот период многие учебные заведения российского зарубежья, которые еще продолжали функционировать, прекратили свое существование. Одним из таких примеров является Русский юридический факультет в Харбине, который, будучи самостоятельным вузом, закрылся в результате оккупации Маньчжурии Японией. Эти события стали значительным ударом по образовательной системе русской эмиграции и привели к утрате многих культурных и научных традиций.

Несмотря на многочисленные потрясения, некоторые учебные заведения смогли сохранить свою деятельность. В Париже Русский высший технический институт и русская гимназия функционировали до начала 1960-х годов, в то время как Русская консерватория продолжает свою работу и по сей день. Эти учебные заведения стали важными культурными и образовательными центрами для русскоязычного населения, сохраняя традиции и предоставляя возможность получить качественное образование за пределами родины.

Основной проблемой эмигрантской школы стало не столько отсутствие финансов, сколько потеря связи с актуальной русской культурой. Школа начала замыкаться на собственных традициях, в то время как дети эмигрантов всё активнее интегрировались в культуру и общество страны, в которой они проживали. Эта утрата культурной идентичности могла негативно сказаться на формировании у детей чувства принадлежности к русским корням, что важно для сохранения языка и традиций. Таким образом, необходимо искать пути для восстановления связи с русской культурой и адаптации образовательных программ к реалиям жизни в новой стране.

Цели высших учебных заведений изменились, и на первый план вышла задача адаптации студентов к жизни за границей. С середины 1930-х годов эмигрантские вузы начали готовить специалистов для стран пребывания, внося значительный вклад в развитие их экономики и культуры. Забота о сохранении связи детей с родиной и её культурой в конечном итоге полностью легла на плечи семей. Это подчеркивает важность роли семьи в процессе адаптации и сохранении культурной идентичности.

Эмигрантские школы и вузы играют ключевую роль в сохранении родного языка и культурной идентичности детей и молодых людей, которые покинули свою страну. Благодаря этим учебным заведениям многие смогли не только продолжить своё образование, начатое на родине, но и углубить знания о своей культуре и традициях. Для некоторых эмигрантских учащихся такие учреждения стали единственным способом поддерживать связь с потерянной семьёй и родной землёй. Сохранение языка и культуры в условиях эмиграции способствует укреплению общин и передаче ценностей будущим поколениям.

Основные источники информации играют ключевую роль в формировании знаний и понимания различных тем. Они могут включать книги, научные статьи, специализированные журналы, интернет-ресурсы и официальные документы. Каждый из этих источников предлагает уникальный взгляд на предмет и позволяет глубже разобраться в вопросах. При использовании данных источников важно обращать внимание на их достоверность и актуальность, чтобы гарантировать получение точной и надежной информации. Правильный выбор основных источников способствует более глубокому анализу и обоснованным выводам.

- Баркова О. Н. Роль женщин русского зарубежья в сохранении национальных традиций школьного образования в эмиграции. 1917–1939 годы // Вестник Челябинского государственного университета.

- Богуславский М. В., Васильева С. Н. Русское зарубежье // Российская педагогическая энциклопедия под ред. В. Г. Панова. — М., 1993.

- Будницкий О. В., Рязанцев С. В. Эмиграция // Большая российская энциклопедия.

- Буланова М. Б. Высшее образование в условиях Российского Зарубежья // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение».

- Кудряшова С. К. Российская эмиграция «Первой волны»: социокультурные, педагогические и социально-психологические факторы национального воспитания детей и подростков // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета.

- Лычковская Н. В. Особенности и основные черты педагогики русской эмиграции первой волны // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология.

- Лычковская Н. В. Социально-педагогическая работа русского зарубежья в Париже в 1919–1938 гг. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология.

- Милованов К. Ю. Критика образовательной политики советской власти деятелями Российского педагогического зарубежья // Проблемы современного образования.

- Милованов К. Ю. Стратегии и приоритеты развития государственной образовательной политики (1917–1930 гг.) // Проблемы современного образования.

- Милованов К. Ю., Никитина Е. Е. Ранняя школа российского педагогического зарубежья: идеология, структура, содержание образования // Профессиональное образование и общество.

- Осовский О. Е., Киржаева В. П. Н. А. Ганц и оценка советской школьной политики русской педагогической эмиграцией на рубеже 1920–1930-х гг. // Современное образование.

- Постников Е. С. Студенчество России и проблемы получения высшего образования в эмиграции // Культурная миссия Российского Зарубежья. История и современность. М., 1999.

- Русский учитель в эмиграции. Сборник статей. — Прага, 1926.

- Седова Е. Е. Педагогическое наследие российской эмиграции в мировом образовательном пространстве // Диалог со временем.

- Седова Е. Е., Харьковский Н. П. Проблемы нравственного воспитания детей и подростков в педагогической теории и практике российского зарубежья 1920–1930-х годов // Известия Воронежского государственного педагогического университета.

- Скворцова К. В. Русские школы первой волны эмиграции // Педагогика и психология образования.

- Цоя С. Русский институт университетских знаний в межвоенной Латвии. Глава 1. Высшее образование в русском зарубежье в 20–30-е годы XX века // Альманах «Русский мир и Латвия».

Профессия Методист с нуля до PRO

Вы прокачаете навыки в разработке учебных программ для онлайн- и офлайн-курсов. Освоите современные педагогические практики, структурируете опыт и станете более востребованным специалистом.

Узнать подробнее