Сколько зарабатывали и как жили учителя в Российской империи / Skillbox Media

Лишь небольшую долю педагогов можно было считать неплохо обеспеченными людьми. А по статусу они приравнивались к чиновникам.

Содержание:

Научитесь: Мир Страдающего Средневековья

Узнать большеВ данной статье вы получите информацию о ключевых аспектах темы. Мы рассмотрим основные моменты, которые помогут вам лучше понять предмет обсуждения. Вы сможете узнать о лучших практиках, важных деталях и актуальных тенденциях, связанных с темой. Чтение этой статьи поможет вам расширить свои знания и углубить понимание рассматриваемого вопроса.

- представители каких сословий становились учителями в Российской империи, какие у них были преимущества и ограничения;

- в каких условиях учителя работали;

- сколько получали педагоги разных категорий;

- хватало ли учительской зарплаты на жизнь;

- что помогало малообеспеченным учителям оставаться на плаву.

Где работали дореволюционные педагоги

Система школьного образования в России начала активно развиваться в 1780-е годы, во время правления императрицы Екатерины II. В этот период в городах и уездах начали открываться народные училища, что стало важным шагом к формированию современного образовательного процесса в стране. Эти учреждения сыграли ключевую роль в доступности образования для широких слоев населения, заложив основы для дальнейшего развития образовательной системы в России.

Система начального и среднего образования начала формироваться при внуках Екатерины II — Александре I и Николае I. К начальным учебным заведениям относились уездные училища, как городские, так и сельские, а также народные училища, которые в 1860-х годах преобразовались в земские школы. Основной задачей этих учреждений было обучение грамоте и счёту. В уездных училищах также преподавались основы истории, географии и физики. Среднее образование обеспечивалось реальными училищами, гимназиями и прогимназиями, где ученики получали более глубокие знания в области как естественных, так и гуманитарных наук. Развитие этих образовательных форм стало важным шагом к улучшению качества образования в России.

Деление на начальную и среднюю школы в России носило не только функциональный, но и сословный характер. В народных училищах обучались дети крестьян и небогатых мещан. Уездные училища, которые позже стали городскими, принимали учащихся из более обеспеченных семей, таких как купцы, ремесленники и зажиточные крестьяне. Гимназии и прогимназии представляли собой элитарные учебные заведения с платным обучением, где учились в основном дети дворян и чиновников. В начале XX века среди гимназистов встречались и дети из простых сословий, которые могли получать образование благодаря благотворительности. Также существовали реальные училища, предшественники современных физико-математических школ и инженерных классов, выпускники которых, желая продолжить обучение, зачастую поступали в технические институты.

Узнайте больше о наших актуальных темах и новостях. Мы предлагаем полезные статьи и материалы, которые помогут вам оставаться в курсе последних событий и трендов. Не упустите возможность расширить свои знания и получить ценные советы. Откройте для себя новые горизонты информации и оставайтесь на шаг впереди.

Сдача экзаменов для поступления в университеты царской России была важным этапом в образовательной системе того времени. Процесс приема студентов включал в себя жесткие требования и стандарты, которые необходимо было соблюдать. Экзамены проводились как в устной, так и в письменной форме, и охватывали широкий спектр предметов, включая математику, физику, историю и языки.

Абитуриенты готовились к экзаменам на протяжении многих месяцев, изучая учебные материалы и проходя подготовительные курсы. Успешная сдача экзаменов была необходима для получения возможности учиться в высшем учебном заведении и открывала двери к будущей профессиональной деятельности.

Система экзаменов в университетах царской России отличалась строгим контролем и высоким уровнем конкуренции. Студенты, прошедшие отбор, имели возможность получить качественное образование и впоследствии занимать важные посты в обществе. Таким образом, сдача экзаменов в университеты царской России была не только испытанием знаний, но и важным шагом в карьере будущих специалистов.

Из каких сословий происходили учителя

Учителя, как и врачи и другие профессионалы умственного труда, образовывали важную прослойку российской интеллигенции. Эта категория не являлась сословием, а представляла собой социальную группу в дореволюционном обществе. Интеллигенция играла ключевую роль в формировании общественного мнения и культурной жизни страны, влияя на развитие образования и науки.

Преподаватели училищ и гимназий составляли значительную часть образованного населения Российской империи. Даже к концу XIX века лишь 27% жителей страны умели читать и писать или обладали хотя бы одним из этих навыков. Высшим образованием могли похвастаться лишь немногие, включая и педагогов. Это подчеркивает уровень образовательной системы того времени и важность роли учителей в формировании грамотного общества.

Преподаватели гимназий обладали самым высоким статусом среди педагогов, особенно учителя предметных дисциплин, которых называли «учителями наук». В гимназиях также работали учителя «искусств», обучавшие чистописанию, рисованию, музыке, рукоделию и танцам. Учителя научных предметов, или «научники», выделялись как привилегированная группа среди своих коллег, так как, как правило, имели университетское образование.

Учителя народных училищ занимали самый низкий статус среди педагогов. Чаще всего они происходили из низших сословий, таких как крестьяне и разночинцы. Это подчеркивает социальную структуру того времени и показывает, как образовательные возможности были ограничены для определенных групп населения.

В отличие от преподавателей гимназий, большинство педагогов в то время завершали обучение в учительских семинариях, курсах или педагогических институтах. Важно отметить, что педагогические институты не следует путать с университетами, так как срок обучения в институтах был значительно короче. Некоторые педагоги даже получали образование в домашних условиях. Согласно распоряжению Министерства народного просвещения 1874 года, для получения звания учителя городского училища наличие аттестатов или свидетельств об окончании курсов не было обязательным. Достаточно было успешно сдать экзамен перед специальной комиссией. Экзаменационные испытания охватывали такие предметы, как Закон Божий, русский язык и словесность, история, география, естествознание, физика, а также дисциплины из области искусств, включая черчение, рисование и чистописание.

Известно, что среди выпускников Воронежской казённой учительской семинарии, обучавшихся в период с 1875 по 1910 год, только 57% выбрали педагогическую карьеру. Остальные выпускники стремились найти успех в других сферах, где востребованы были грамотные и образованные специалисты. Это свидетельствует о том, что образование предоставляло различные возможности для профессионального роста, что важно учитывать при анализе исторического контекста формирования образовательной системы в России.

В женских гимназиях, помимо основных 6–7-х классов, существовали дополнительные 8-е классы. Завершив обучение в 8-м классе, девушки получали право преподавать как в женских гимназиях, так и в первых четырёх классах мужских школ. Тем, кто не продолжал обучение в 8-м классе, оставалось возможность работать только домашними учительницами. Это создавало определённые карьерные перспективы для выпускниц гимназий и способствовало расширению их образовательных возможностей.

К концу XIX века наблюдалась заметная тенденция к привлечению женщин к преподаванию. Со временем они начали преобладать среди учителей, особенно в начальных школах, хотя в других учебных заведениях ситуация была иной. Например, в 1909 году в Тобольской губернии более 76% преподавателей начальных школ составляли женщины. Это явление, однако, не свидетельствует о прогрессе в праве женщин на труд, а скорее указывает на низкий престиж профессии учителя в начальных образовательных учреждениях.

Какие преимущества и ограничения давал статус учителя

Многие учителя, работающие в гимназиях и казённых училищах, были государственными служащими. Это обеспечивало им ряд преимуществ, таких как стабильный статус, повышение чина, возможность получения личного или потомственного дворянства, а также перспективы карьерного роста и выхода на пенсию. Кроме того, преподаватели государственных образовательных учреждений могли рассчитывать на предоставление жилья с компенсацией расходов на отопление и освещение. Эти условия способствовали привлечению квалифицированных специалистов в сферу образования и повышению качества обучения.

Конечно, я готов помочь с редактированием текста. Пожалуйста, предоставьте сам текст, который нужно переделать, и я займусь его оптимизацией под SEO.

Чин XIV класса по Табели о рангах предоставлял личное дворянство. Например, учитель приходского училища, поступая на службу, мог получить этот чин. Таким образом, человек имел возможность перейти из низшего сословия в высшее, однако это было возможно только при условии, что он не был крепостным. Личное дворянство распространялось лишь на самого человека и его супругу, не передаваясь по наследству. Кроме того, личные дворяне не обладали правом голоса на дворянских собраниях. В отличие от этого, потомственное дворянство не имело таких ограничений и предоставлялось чиновникам VIII класса. Учитель мог получить его только в случае работы в гимназии.

Положение «государевых людей» ограничивало свободу учителей, так как государство рассматривало их как носителей государственной идеологии. Учитель гимназии, согласно официальным требованиям, должен был быть религиозным, лояльным и преданным престолу, что подтверждалось соответствующей присягой. При поступлении на работу многие учителя обязаны были подписывать письменное обязательство о неучастии в политической деятельности. Эти строгие условия подчеркивали роль образования как инструмента государственной пропаганды и контролировали личные убеждения педагогов, что негативно сказывалось на их профессиональной независимости и свободе выражения.

С 1864 года учителя гимназий и училищ обязаны были носить форменную одежду. Мундир служил явным признаком того, что учитель является представителем государственной структуры. Форменная одежда подчеркивала статус педагога и его роль в образовательной системе, создавая определенный имидж учителя как чиновника, отвечающего за воспитание и образование подрастающего поколения.

Форма одежды для преподавательниц изначально не имела четких регламентов. Только в 1900 году было установлено, что учительницы гимназий и прогимназий обязаны приходить на работу в платьях синего цвета. Разница в отношении к мужчинам и женщинам в профессии не вызывает удивления, так как женщинам был закрыт доступ к государственной службе.

Учителя гимназий и прогимназий обладали особыми служебными привилегиями и правом на пенсию, за исключением преподавателей подготовительных классов, музыки, живописи, танцев и рукоделия. Наставники, обучающие гимназистов, имели возможность бесплатно обучать своих детей в тех учебных заведениях, где они сами работали. Для получения этой льготы родитель должен был проработать в гимназии установленный период времени. Такие меры способствовали поддержанию преподавательского состава и повышению качества образования в гимназиях и прогимназиях.

Учителя гимназий могли получать официальные государственные награды за свои достижения. По истечении трех лет работы педагог имел право быть представленным к ордену Святого Станислава. После 12 лет службы учителя могли претендовать на орден Святой Анны, а по истечении 35 лет — на орден Святого Владимира. Однако право на награду Святого Владимира имел только директор гимназии, так как эта награда присуждалась только лицам, занимающим должности не ниже V класса Табели о рангах. К сожалению, женщин-учителей это правило не касалось, и они могли рассчитывать лишь на различные медали.

Орден не предусматривал дополнительного денежного вознаграждения для своих обладателей, а, наоборот, требовал уплаты определённого взноса. Однако, по достижении пенсионного возраста, орденоносцы имели право на ежегодную пенсию, размер которой варьировался от 50 до 600 рублей. Это создавало возможность для финансовой поддержки в старости, несмотря на первоначальные затраты.

Работники сферы образования также имели право на пенсию. Однако учителя, не относящиеся к гимназиям, начали получать пенсионные выплаты лишь в начале XX века. Размер пенсии и условия ее получения зависели от стажа работы учителя.

- прослужившие от 10 до 20 лет получали единовременное пособие в виде одного годового жалованья;

- от 20 до 25 лет — ежегодные выплаты размером в половину годового жалованья;

- 25 лет и более — ежегодную пенсию в размере полного оклада.

Переделанный текст:

Посетите наш сайт, чтобы узнать больше о наших продуктах и услугах. Мы предлагаем широкий ассортимент товаров, которые соответствуют самым высоким стандартам качества. Наша команда профессионалов всегда готова помочь вам выбрать то, что вам нужно. Не упустите возможность ознакомиться с актуальными акциями и специальными предложениями. Следите за новостями, чтобы быть в курсе последних обновлений и тенденций в нашей отрасли.

Читайте также:

В сфере образования учреждено семь наград и два почетных звания. Эти награды и звания способствуют признанию достижений педагогов и образовательных учреждений, а также повышают мотивацию к развитию и совершенствованию образовательного процесса.

В каких условиях работали учителя

Согласно Уставу, принятому в 1871 году, стандартная рабочая нагрузка для учителей составляла 12 часов в неделю. При этом им разрешалось дополнительно работать еще 12 часов. Таким образом, максимальная нагрузка для учителей не должна была превышать 24 часов в неделю. Эти нормы были установлены для обеспечения качественного образования и сохранения здоровья педагогов.

Условия жизни и работы учителей, особенно в сельской местности, часто остаются неудовлетворительными. Нехватка современных ресурсов, низкие зарплаты и недостаток социальных гарантий значительно осложняют их профессиональную деятельность. Это приводит к тому, что многие педагоги покидают свои позиции, что негативно сказывается на качестве образования в регионах. Улучшение условий труда учителей является важной задачей, требующей внимательного подхода со стороны государства и общества.

Большинство школ в губерниях сталкивались с серьезными проблемами, связанными с отсутствием собственных помещений, переполненностью или недостатком учеников. Это происходило из-за отсутствия эффективной системы распределения учащихся. Даже гимназии, представляющие собой элитарные учебные заведения, зачастую не соответствовали базовым требованиям гигиены, объему пространства и освещенности. Уездные школы и училища находились в еще более тяжелых условиях. Учебные комнаты часто были темными, тесными, сырыми и холодными. В таких неблагоприятных условиях ученики и преподаватели вынуждены были проводить по пять-шесть часов в день на занятиях, что негативно сказывалось на качестве образования. Необходимость улучшения инфраструктуры школ и создания комфортной образовательной среды становится актуальной задачей для повышения уровня учебного процесса.

Некоторые уездные педагоги не имели возможности арендовать или купить жильё, поэтому жили непосредственно в школах. Низкий уровень комфорта часто сказывался на их здоровье. Например, Общество взаимного вспомоществования учащим и учившим Тульской губернии однажды оплатило переезд бывшей учительницы в Пятигорск, где находились лечебные источники. После 11 лет работы в школе она страдала от тяжелого ревматизма и могла передвигаться только с помощью костылей. Эта история подчеркивает важность обеспечения достойных условий работы для педагогов, чтобы предотвратить ухудшение их здоровья и поддерживать качество образования.

Низкий уровень заработка преподавателей начальной школы заставляет их искать дополнительные источники дохода. Среди популярных вариантов подработки можно выделить совместительство, репетиторство, публикации в газетах и журналах, а также издание собственных книг. Эти дополнительные занятия помогают педагогам не только улучшить финансовое положение, но и расширить свои профессиональные горизонты.

Учителям часто не хватало средств на покупку книг для самообразования. Один из них выразил это так: «О книгах, журналах и газетах стараюсь не думать, чтобы не расстраивать себя, так как приобрести их нет средств». Это подчеркивает проблему недостаточного финансирования образования и необходимость поддерживать учителей в их стремлении к профессиональному развитию. Инвестиции в ресурсы для самообразования могут значительно повысить качество обучения и расширить горизонты учеников.

В сельских школах условия труда были значительно хуже, что приводило к тому, что учителя не задерживались на местах надолго. Низкие зарплаты вынуждали педагогов либо менять профессию, либо искать дополнительные источники дохода. Эта ситуация перекликается с высказыванием Дмитрия Медведева 2016 года: «Это личный выбор. Меня часто об этом спрашивают — и по учителям, и по преподавателям… Это призвание. А если хочется зарабатывать деньги, есть множество возможностей для этого в других сферах, таких как бизнес». Это подчеркивает сложность выбора между призванием и финансовой стабильностью в сфере образования.

Отсутствие квалифицированного преподавателя негативно влияло на качество образования, поскольку оставшуюся часть учебного года обучение проводили старшие ученики. Это снижало уровень усвоения материала и могло привести к пробелам в знаниях у младших классов.

В ряде уездов учителям выплачивали зарплату лишь за период учебных месяцев. Учебный год, в зависимости от типа образовательного учреждения и региона, начинался в сентябре-октябре и завершался в апреле-мае. Это обстоятельство заставляло педагогов искать дополнительные источники дохода, включая частные уроки, работу в офисах или даже в сельском хозяйстве.

Изучите дополнительные материалы:

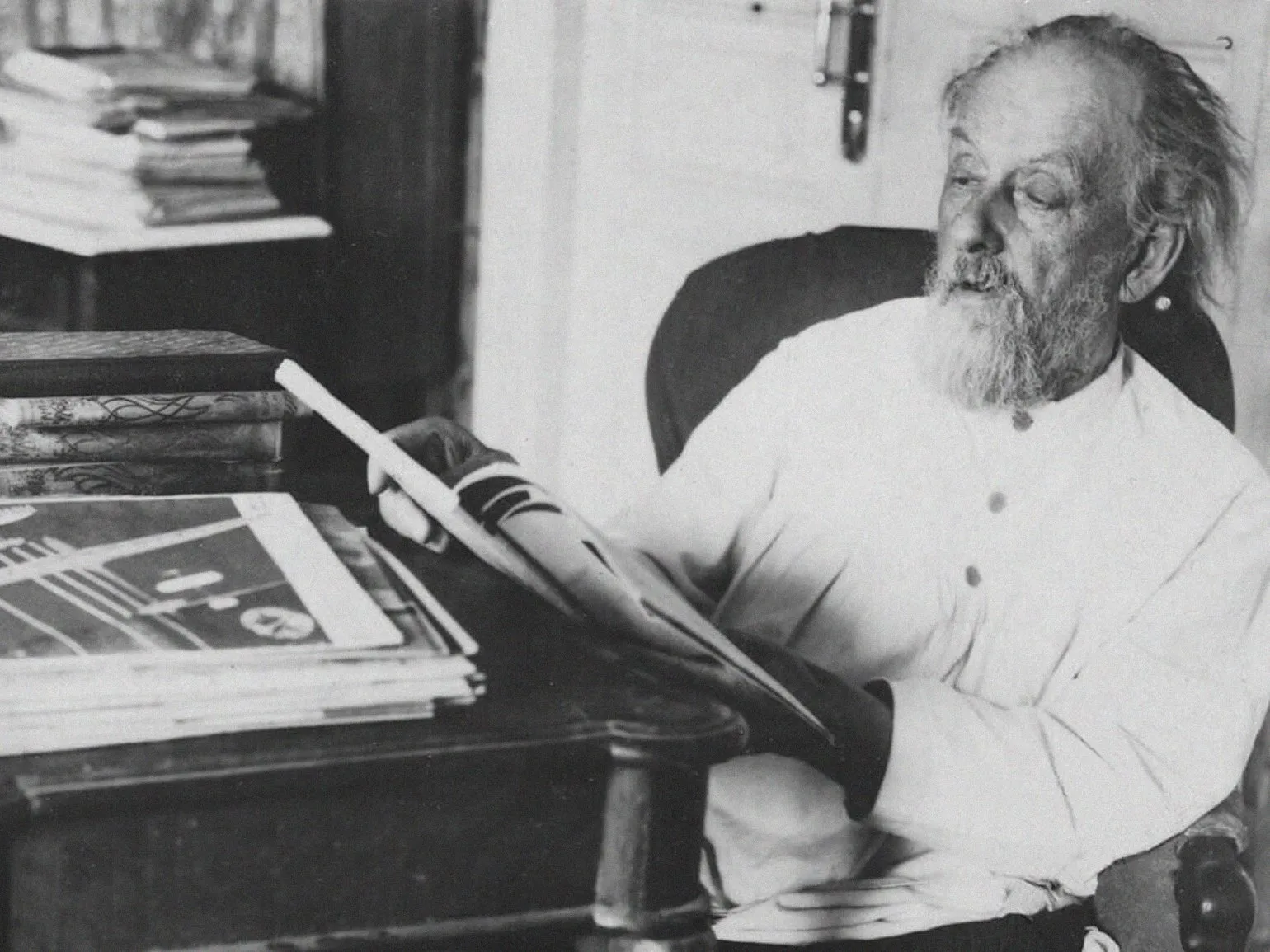

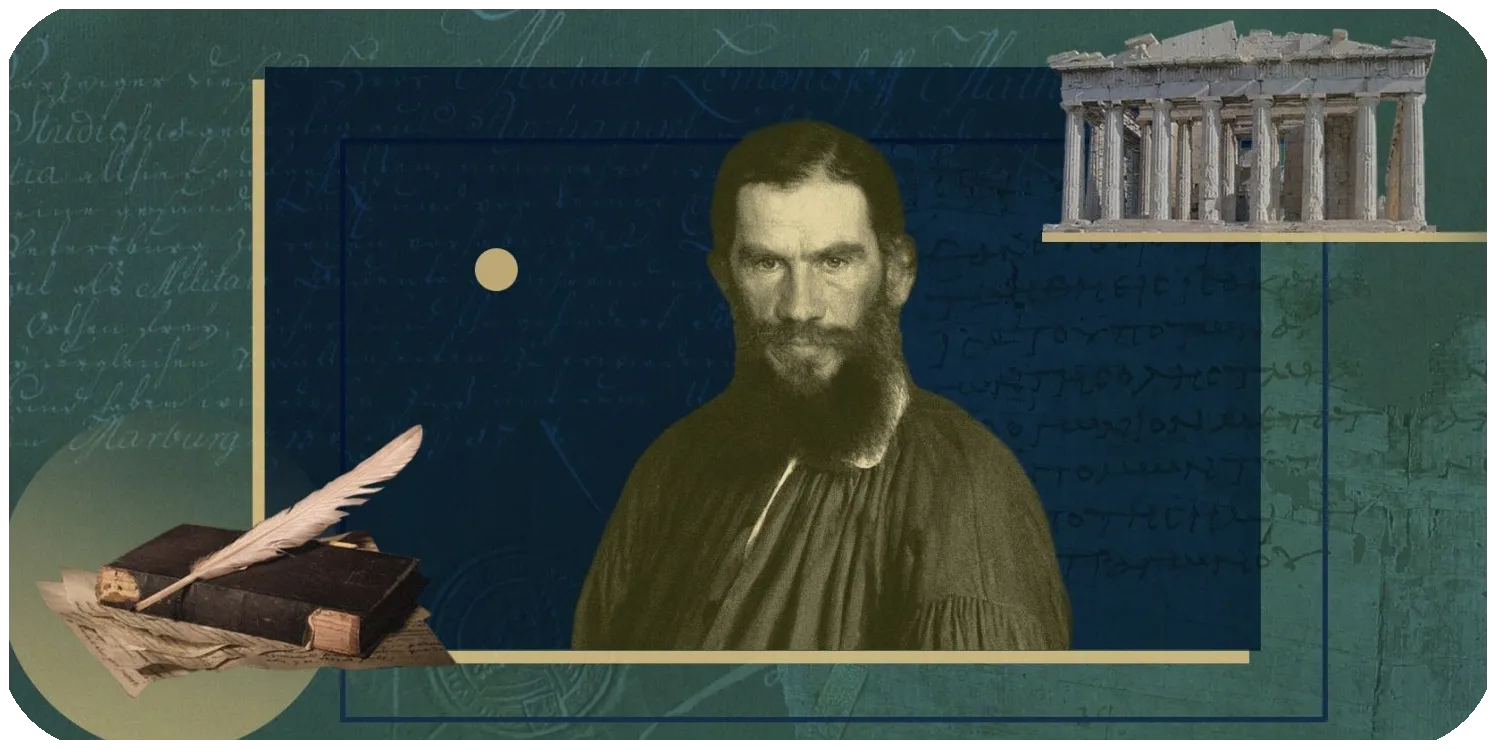

Лев Толстой о неправильной школе: акцент на учителях, а не на детях

Лев Толстой, великий русский писатель и педагог, критиковал систему образования своего времени, подчеркивая, что она ориентирована на интересы учителей, а не на потребности детей. В своих произведениях Толстой акцентировал внимание на том, что настоящая школа должна быть местом, где дети могут развиваться, учиться и познавать мир, а не просто следовать строгим правилам и требованиям взрослых.

Он выступал за образовательный процесс, который учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, его интересы и способности. Толстой считал, что обучение должно быть нацелено на формирование личности, а не на механическое запоминание фактов и правил. Его идеи остаются актуальными и сегодня, когда многие педагоги и родители продолжают обсуждать важность создания комфортной и вдохновляющей образовательной среды для детей.

Толстой призывал к переосмыслению традиционных методов обучения и внедрению более гуманистического подхода, который будет способствовать развитию творческого потенциала и критического мышления у учеников. В итоге, его взгляды на образование подчеркивают необходимость создания системы, где дети находятся в центре процесса обучения, а учителя выступают в роли наставников и помощников.

Сколько учителя зарабатывали

Уровень материального обеспечения учителей определялся множеством факторов, включая место работы, размер оклада, который устанавливался в зависимости от должности и чина, а также дополнительные выплаты, входящие в годовое жалованье. Существенное влияние на финансовое состояние учителей оказывало и место проживания, будь то столица, крупный город или провинция. Разница в ценах между центром и регионами была значительной. Например, в Саратове на одну и ту же сумму можно было приобрести в четыре раза больше, чем в столичном Петербурге. Эта экономическая диспропорция существенно влияла на уровень жизни педагогов и их возможности.

В XIX веке и начале XX века система оплаты труда педагогов претерпела значительные изменения. В 1871 году с введением нового Устава гимназий и прогимназий была установлена более структурированная система вознаграждения учителей. В этом периоде доходы педагогов колебались от 250 до 3500 рублей в год, при этом средний уровень дохода составлял 1200–1500 рублей. Этот доход считался относительно высоким по сравнению с другими профессиями, такими как губернские и земские врачи, которые зарабатывали значительно меньше — от 200 до 700 рублей в год. Таким образом, оплата труда учителей в гимназиях выделялась на фоне других сфер, что подчеркивало важность образовательной деятельности в обществе того времени.

Преподаватели гимназий делились на учителей «наук» и «искусств». Учителя «наук» пользовались большим уважением и более высокой оценкой, что отражалось на их заработной плате, которая могла достигать в два раза больших сумм по сравнению с учителями «искусств». Это различие в оплате подчеркивало важность научных дисциплин в образовательной системе гимназий.

Учителям мужских гимназий выплачивали зарплату в соответствии с установленным окладом, который увеличивался в зависимости от стажа работы. В то же время, учительницы женских гимназий получали вознаграждение, основываясь на числе проведённых за год занятий. Эта система оплаты отражала различия в подходах к образованию и финансированию учебных заведений в то время.

Учителям, помимо основного оклада, предоставлялись дополнительные выплаты. К ним относились выплаты за классное руководство и за проверку тетрадей. Размер последней составлял 100 рублей в год и назначался в основном преподавателям языков. Это сравнимо с заработком сезонных рабочих, которые трудились на полях. Дополнительные выплаты для учителей играли важную роль в стимулировании их профессиональной деятельности и обеспечении финансовой стабильности.

С 1876 года учителям гимназий было ограничено право проводить дополнительные занятия. Причиной этого стали случаи, когда занятия проводились для собственных гимназистов, стремившихся подготовиться к выпускным экзаменам. Эта практика вызывала подозрения и ассоциировалась с узаконенной формой взяточничества, что привело к необходимости изменения правил. Ограничение дополнительных занятий стало важным шагом в борьбе с коррупцией в образовательной системе.

Некоторые учителя гимназий в итоге зарабатывали больше, чем доценты в университетах. В сравнении с рабочими, заработная плата учителей истории превышала их доходы в 6–8 раз. Интересным фактом является то, что семейные учителя в гимназиях получали более высокие зарплаты, чем их холостые коллеги.

Дополнительные выплаты предоставлялись за работу в малонаселённых и удалённых районах империи. Уровень дохода также зависел от наличия высшего образования. Учителя гимназий получали меньшую оплату по сравнению с преподавателями, тогда как педагоги начальных классов зарабатывали меньше, чем учителя старших классов.

После 1871 года на протяжении тридцати лет зарплата гимназических преподавателей оставалась неизменной, несмотря на значительный рост цен, который за это время составил почти 100%. Только в 1902 году правительство приняло решение о повышении денежного содержания работников средних школ, а в 1903 году были выделены соответствующие финансовые средства для реализации этого решения.

Изучите также:

Разработан пилотный проект, посвященный системе оплаты труда педагогов. Этот проект направлен на оптимизацию и улучшение условий труда для учителей, а также на создание более справедливой и прозрачной системы вознаграждения. В рамках инициативы планируется внедрение новых подходов к оценке работы педагогов, что позволит повысить их мотивацию и качество образовательного процесса. Основной целью проекта является создание эффективной модели, которая будет учитывать различные аспекты деятельности учителей и способствовать развитию образовательной сферы.

В 1909 году Министерство народного просвещения инициировало повышение окладов и дополнительных выплат для учителей гимназий, однако Государственная дума одобрила это предложение только в 1912 году. С этого момента минимальная зарплата учителя гимназии составила 900 рублей, а максимальная могла достигать 3550 рублей в год. На такую высокую зарплату могли рассчитывать педагоги с высшим образованием и 20-летним стажем, которые проводили 12 нормативных и шесть сверхурочных занятий в неделю. Учитель с такими показателями зарабатывал в месяц значительно больше, чем среднестатистический рабочий за целый год — 296 рублей против 188 рублей. Даже начинающий учитель гимназии, не имея высшего образования и не беря дополнительные уроки, получал в три раза больше, чем рабочие. Эти данные подчеркивают важность и ценность педагогической профессии в то время.

В начальной школе, как уже упоминалось, заработные платы были значительно ниже, чем в гимназиях. Это различие в оплате труда объясняется разными уровнями образования и требованиями к квалификации преподавателей. В начальных школах учителя часто сталкиваются с ограниченными ресурсами и менее высоким статусом, что также влияет на уровень их дохода.

В конце XIX — начале XX века учителя сельских и городских училищ получали относительно достойную зарплату, особенно те, кто работал в учебных заведениях Министерства народного просвещения. В городах их доход составлял 615 рублей, а на селе — 330 рублей. Кроме того, учителям на селе предоставлялось казённое жильё, что улучшало условия их жизни и работы. Таким образом, финансовая поддержка и социальные гарантии способствовали привлечению квалифицированных специалистов в образовательную сферу.

Большинство начальных школ в то время представляли собой земские и другие неправительственные учреждения. Преподаватели в этих школах получали значительно меньшие заработные платы по сравнению с установленными стандартами. В этих учебных заведениях отсутствовала четкая система начисления зарплаты, что создавало дополнительные трудности для учителей. Кроме того, жилье не предоставлялось, а расходы на освещение и отопление не компенсировались, что негативно сказывалось на условиях работы и жизни педагогов.

В 1882 году на Учительском съезде, проведённом в Новгороде, был установлен минимальный годовой бюджет для учителей в размере 380 рублей. Однако даже спустя 14 лет, в 1896 году, средняя зарплата учителей не достигала этой цифры. В тот период учителя зарабатывали в среднем 270 рублей, а учительницы ещё меньше — всего 252 рубля. Существенные различия в заработной плате наблюдались между различными губерниями: к примеру, в Таврической губернии учителям платили более чем в два раза больше, чем их коллегам из Тульской губернии. Эти данные подчеркивают значительные региональные диспропорции в оплате труда педагогов в конце XIX века.

По состоянию на 1896 год, значительная часть учителей, около одной трети, зарабатывала менее 200 рублей в год. Четверть из них получала менее 100 рублей, и немало педагогов имело доход ниже 50 рублей. Некоторые учителя не получали денежного вознаграждения вовсе: их труд компенсировался продуктами питания. Эта ситуация подчеркивает низкий уровень материального обеспечения учителей в тот период и ставит акцент на важность реформирования системы образования и повышения оплаты труда педагогов.

Земской учитель по уровню дохода находился на одном уровне с земскими и губернскими врачами, которые постоянно выражали недовольство своим финансовым положением.

Правительство предприняло меры для улучшения ситуации в сфере начального образования. В 1908 году был принят закон, который предусматривал увеличение финансирования данного сектора. В соответствии с этим законом, минимальная заработная плата для учителей была установлена на уровне 360 рублей в год, что эквивалентно 30 рублям в месяц. Это решение стало важным шагом к повышению статуса учительской профессии и улучшению качества образования.

В период с 1912 по 1913 год проведенное анкетирование среди земских учителей, охватившее 279 уездов Российской империи, выявило, что лишь в 178 уездах зарплата учителей соответствовала установленному минимальному уровню в 360 рублей. В 15 уездах оклад превышал этот минимум, в то время как в остальных регионах зарплата оставалась ниже указанной границы. В двух уездах заработная плата была вдвое ниже минимального уровня, не достигая даже 180 рублей. Это свидетельствует о том, что закон о повышении жалований учителей не исполнялся в большинстве случаев.

Правительство продолжало курс на повышение заработной платы для работников начального образования. В начальных школах были внедрены обязательные надбавки за пятилетний стаж, что способствовало улучшению условий труда учителей. В 1914 году Государственная дума приняла закон, устанавливающий минимальную зарплату для учителей на уровне не ниже 480 рублей в год. Однако с началом Первой мировой войны реализация этой инициативы оказалась под угрозой.

Хватало ли учительской зарплаты на жизнь

В 2016 году Счётная палата Российской Федерации опубликовала в социальных сетях данные о доходах различных категорий населения в 1913 году, пересчитанные на современные деньги. Это позволяет оценить покупательскую способность зарплат того времени в сравнении с покупательской способностью 2016 года. Данные исследования представляют интерес для экономистов и историков, поскольку показывают изменения в уровне жизни и доходах населения за более чем столетний период. Анализ этих показателей помогает глубже понять экономические и социальные изменения, произошедшие в стране, а также их влияние на современное общество.

Средняя зарплата учителя гимназии в 1913 году, согласно данным ведомства, составляла 85 рублей в месяц, что в годовом исчислении равнялось 1020 рублям. При пересчете на современные цены 2016 года эта сумма эквивалентна 128 669 рублям.

Заработная плата превышала оклад среднего чиновника, составлявшего 62 рубля в месяц, и слесаря, получавшего 56,8 рубля. Эта сумма значительно превышала доходы таких профессий, как красильщик, чей заработок составлял 27,9 рубля, и дворник, получавший всего 18 рублей.

Сравнение зарплат земских учителей с другими профессиями показывает невыгодное положение педагогов. Земские учителя зарабатывали всего 30 рублей в месяц, что значительно ниже, чем зарплата чиновников среднего звена, которая в два раза превышала эту сумму. Даже слесари получали более высокую зарплату, а оклад красильщиков лишь незначительно уступал учительскому. Если учесть покупательскую способность земского преподавателя по методике Счётной палаты, то его месячная зарплата эквивалентна примерно 45,5 тысячи рублей в современных реалиях. Это подчеркивает неравенство в оплате труда в сфере образования и других отраслях.

В 1913 году средняя семья тратила на продукты питания около 25 рублей в месяц, что эквивалентно 30-38 тысячам рублей в современных условиях. Эта сумма составляла значительную часть заработной платы земского учителя. Аренда небольшой квартиры в Москве обходилась минимум в 15-20 рублей (22-30 тысяч). Дополнительно необходимо было учитывать расходы на отопление, которые составляли 3-5 рублей (4,5-7,5 тысячи), и освещение, стоимость которого равнялась примерно одному рублю (1,5 тысячи по современному курсу). Эти данные подчеркивают, насколько высокими были расходы на жизненно важные нужды в начале XX века.

Расходы на содержание семьи, аренду жилья и необходимые нужды составляли от 44 до 51 рубля. Как видно из представленных данных, преподавателям гимназий такие траты были вполне по карману. Важно отметить, что государство оказывало поддержку педагогам: оно повышало зарплату для семейных работников, предоставляло жильё и компенсировало затраты на свечи и дрова. Однако большинство учителей, работающих в земских школах, не имели доступа к таким льготам. Их официальная минимальная зарплата не покрывала даже самых базовых потребностей, и реальный доход зачастую не достигал установленного уровня.

Что помогало учителям оставаться на плаву

В условиях сложной ситуации благотворительные средства стали значительной поддержкой для учителей. Помощь педагогам оказывали как частные, так и общественные организации. Одной из основных форм такой поддержки являются стипендии и пособия, которые помогают улучшить финансовое положение и условия труда учителей.

На этапе подготовки к профессии будущие учителя имели возможность получать как государственные, так и частные стипендии. Частные стипендии, как правило, были значительно выше государственных. В педагогических семинариях и институтах выбор стипендиатов осуществлялся на основе результатов вступительных экзаменов. В земских школах любой желающий мог подать заявление на получение стипендии, при условии, что он или она уплачивали земские сборы. Важно отметить, что получение стипендии, особенно государственной, обязывало студентов педагогических учебных заведений отработать определённый срок в сфере образования.

Советуем ознакомиться с дополнительными материалами:

Ушинский стал студентом Смольного института благодаря своему стремлению к образованию и талантам. В поисках возможностей для развития он выбрал это учебное заведение, которое славилось высоким уровнем подготовки. Смольный институт предоставлял уникальную атмосферу, способствующую творческому и интеллектуальному росту. Здесь Ушинский смог углубить свои знания и сформировать основы будущей карьеры. Его обучение в Смольном институте стало важным этапом, который оказал значительное влияние на его дальнейшую деятельность в области педагогики и науки.

Государство предоставляло прямую материальную поддержку образовательным учреждениям. Пособия от Министерства народного просвещения распределялись среди учителей и училищ через губернские и уездные училищные советы. Эти советы также занимались утверждением отчётов инспекторов народных училищ, назначением преподавателей на должности и увольнением неблагонадёжных педагогов. Таким образом, они выполняли функцию «высшего попечения» над образовательными организациями, обеспечивая контроль и поддержку в сфере образования.

Почётные попечители в образовательных учреждениях традиционно представляли собой жён высокопоставленных чиновников. В 1909 году почётной попечительницей Самарской женской гимназии стала супруга губернатора, что подчеркивало важность связи между властью и образованием в то время.

Во время службы сельские и некоторые городские учителя были исключены из податного сословия. Это решение предоставило им определенные преимущества, сняв часть налогового бремени. Однако данное освобождение также лишило их возможности участвовать в организации, занимающейся распределением пособий и выплатой пенсий, что создавало дополнительные трудности в их финансовом обеспечении.

Другим важным источником поддержки для нуждающихся учителей стали организации взаимопомощи, которые были основаны самими педагогами. Эти инициативы позволили собрать ресурсы и предоставить помощь коллегам, нуждающимся в профессиональной и материальной поддержке. Учителя объединились, чтобы делиться опытом, знаниями и ресурсами, что способствовало укреплению их сообщества и повышению качества образования.

В 1899 году было основано «Общество взаимопомощи бывших воспитанников Санкт-Петербургского учительского института». Основной целью этой организации стало оказание помощи нуждающимся учителям городских училищ. Общество предоставляло финансовую поддержку как в экстренных ситуациях, так и на постоянной основе, например, в случае болезни педагога. Возврат средств был обязательным лишь в том случае, если получившие пособия учителя имели возможность это сделать. В противном случае возврат воспринимался как «нравственная обязанность».

Деятельность подобных обществ сталкивалась с серьёзными ограничениями со стороны Министерства народного просвещения. Министерство запрещало открытие филиалов в уездах, основываясь на типовом уставе, который предусматривал только общегубернское устройство обществ. Этот запрет вызывал резкую критику со стороны земств и педагогов, которые подчеркивали его негативное влияние на развитие образования и просвещения в регионах. Ограничения Министерства существенно тормозили процесс формирования образовательных инициатив на местах и препятствовали доступу к знаниям для широкой аудитории.

В целом, несмотря на множество источников и форм материальной помощи, поддержка учителям в Российской империи оставалась недостаточной и нерегулярной. Общество взаимопомощи не смогло развить свою деятельность в полной мере из-за существующих ограничений, а частные благотворители, как правило, оказывали помощь отдельным учебным заведениям, не учитывая конкретные нужды. Государственная поддержка также была избирательной, что усугубляло ситуацию.

Узнайте больше об образовании, присоединяясь к нашему телеграм-каналу. Подписывайтесь, чтобы не пропустить интересные факты, актуальные новости и полезные советы в сфере образования. Мы делимся ценными материалами, которые помогут вам оставаться в курсе современных тенденций и развивать свои знания.

Основные источники информации играют ключевую роль в формировании знаний и понимания различных тем. К ним относятся книги, научные статьи, интернет-ресурсы, специализированные журналы и исследования. Эти источники обеспечивают доступ к актуальным данным и исследованиям, которые помогают глубже разобраться в интересующих вопросах.

Книги остаются важным источником знаний, поскольку они предлагают структурированную и глубокую информацию по различным темам. Научные статьи, публикуемые в рецензируемых журналах, предоставляют результаты последних исследований и открытий, что делает их незаменимыми для изучения новых тенденций и технологий.

Интернет-ресурсы, включая блоги и образовательные платформы, позволяют быстро находить необходимую информацию и обмениваться мнениями с экспертами и единомышленниками. Специализированные журналы охватывают узкие области знаний, предоставляя читателям актуальные данные и аналитические материалы.

Важно критически подходить к выбору источников, проверяя их достоверность и актуальность. Использование разнообразных источников помогает получить полное представление о теме и способствует более глубокому пониманию.

- Т. А. Вепренцева. Материальное положение учителей и врачей в российской провинции во второй половине XIX века. Известия ТулГУ. Гуманитарные науки.

- И. Л. Хохлова. Общественная и частная инициативы в деле вспомоществования нуждающимся учителям Российской империи второй половины XIX века. Вестник СамГУ.

- М. А. Гончаров. Социально-правовой статус и материальное положение учителей гимназий в России XIX в. Наука и школа.

- А. Шипилов. Материальное положение учителей в дореволюционной России. Педагогика.

- В. С. Сулимов. Заработная плата учителя Тобольской губернии в 1917–1919 годы. Современные научные исследования и инновации.

- Зарплаты дореволюционной России. Профиль Счётной палаты Российской Федерации в Facebook*.

- Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи населения, произведённой 28 января 1897 года. СПб, 1905.

Мир Страдающего Средневековья

Вы окунётесь в эпоху Средневековья: изучите жизненный уклад людей того времени, их мировоззрение и систему ценностей. Расширите кругозор и сможете поддерживать диалог на новые интересные темы.

Узнать подробнее