Сколько зарабатывали преподаватели императорских университетов / Skillbox Media

И какой у них был статус в России конца XIX — начала XX века.

Содержание:

- Кто работал в царских университетах

- Как была организована работа преподавательского состава

- Какой была градация учёных степеней и должностей

- Насколько сложно было построить университетскую карьеру

- Сколько получал преподаватель университета

- Какой уровень жизни предполагала такая зарплата

- Кому из преподавателей жилось трудно

- Какие преимущества давал статус университетского преподавателя

Научитесь: Онлайн-репетитор

Узнать большеВ данной статье вы получите информацию о:

- представители каких сословий преподавали в дореволюционных университетах;

- насколько высокой была нагрузка университетских преподавателей;

- легко ли было сделать карьеру в университете и достичь профессорского звания;

- сколько получали профессора и другие преподаватели;

- какой у них был уровень жизни.

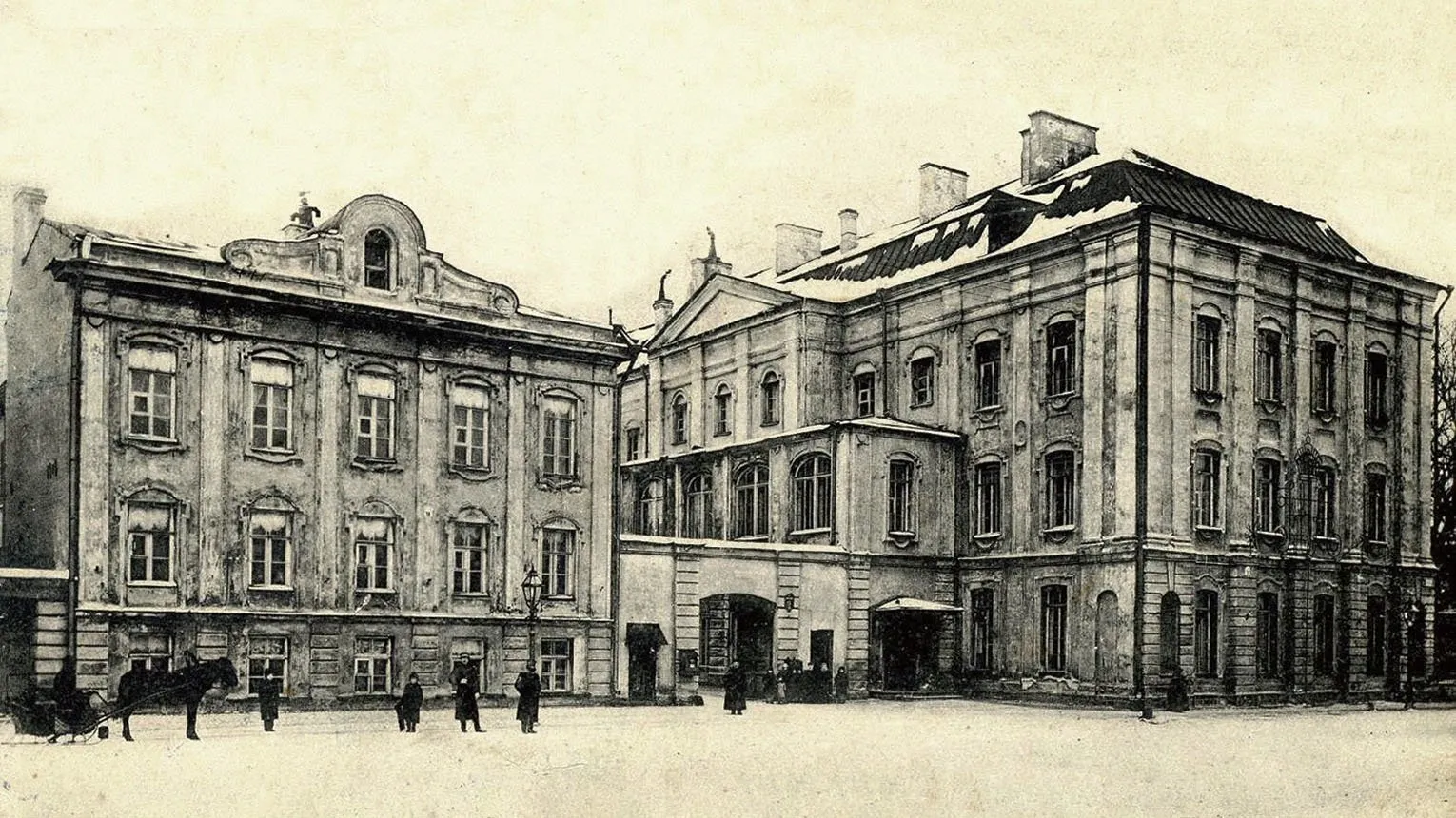

Кто работал в царских университетах

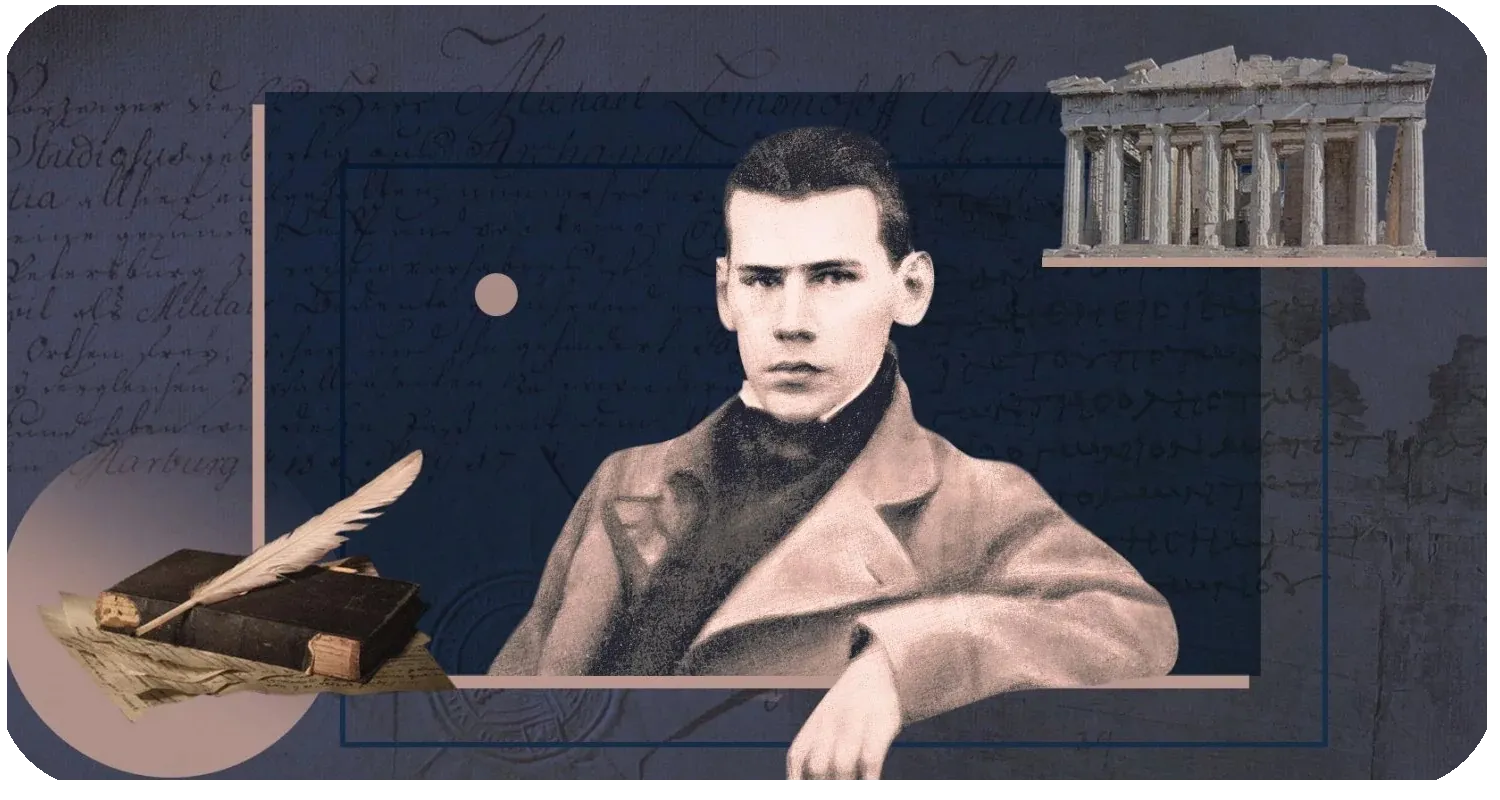

Первым высшим учебным заведением в России стал университет при Санкт-Петербургской академии наук, который был основан Петром I в 1724 году. Однако именно создание Московского университета в 1755 году при императрице Елизавете Петровне считается настоящим началом высшего образования в стране. Московский университет сыграл ключевую роль в развитии науки и образования в России, заложив основы для последующих учебных заведений и формирования образовательной системы в стране.

Долгое время нормативно-правовой статус учреждений высшего образования в России не имел четкого регулирования. Первый устав российских университетов был принят лишь в 1804 году во время правления императора Александра I. Этот документ стал основой для дальнейшего развития системы высшего образования в стране и установил основные принципы функционирования университетов.

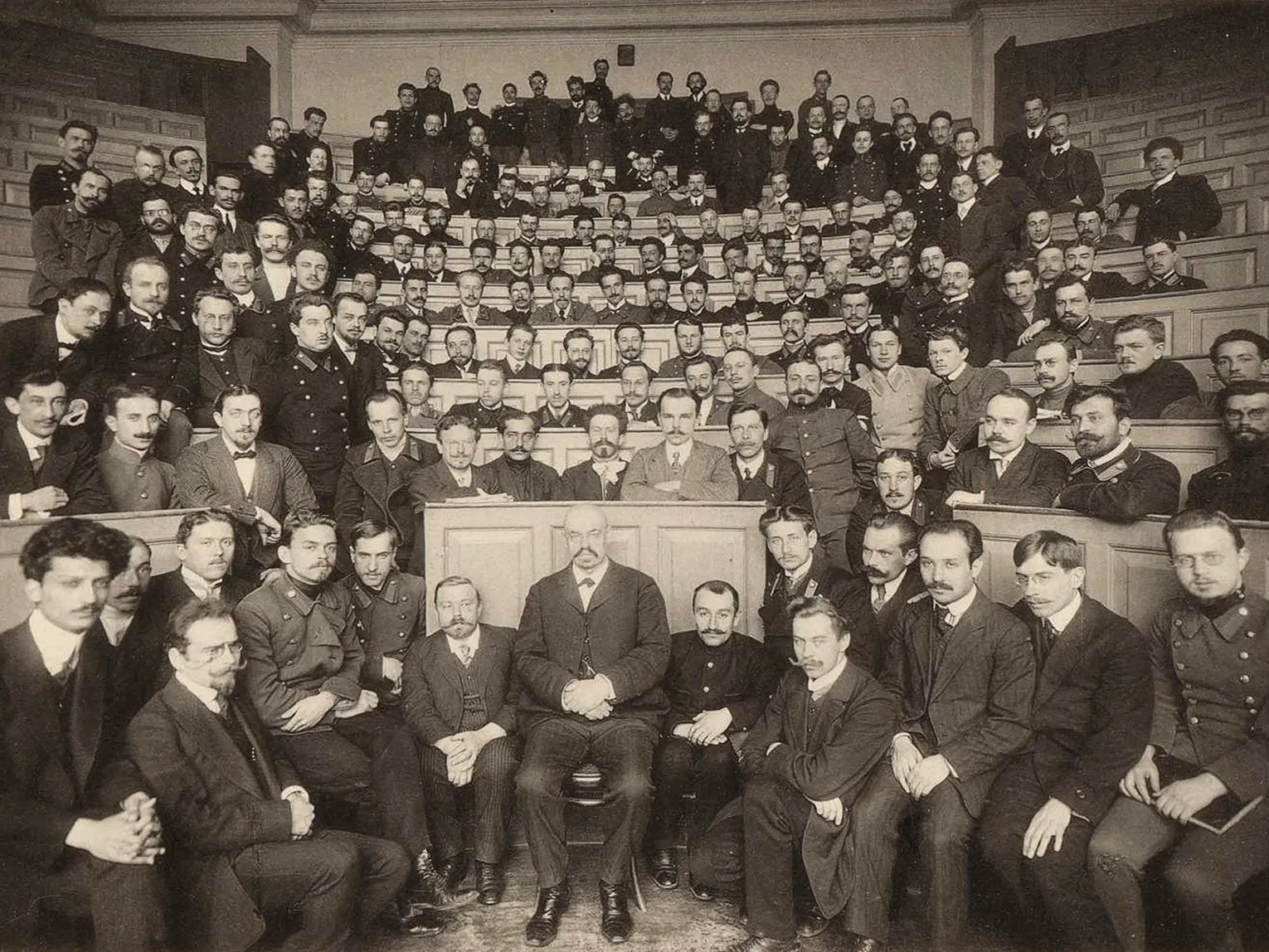

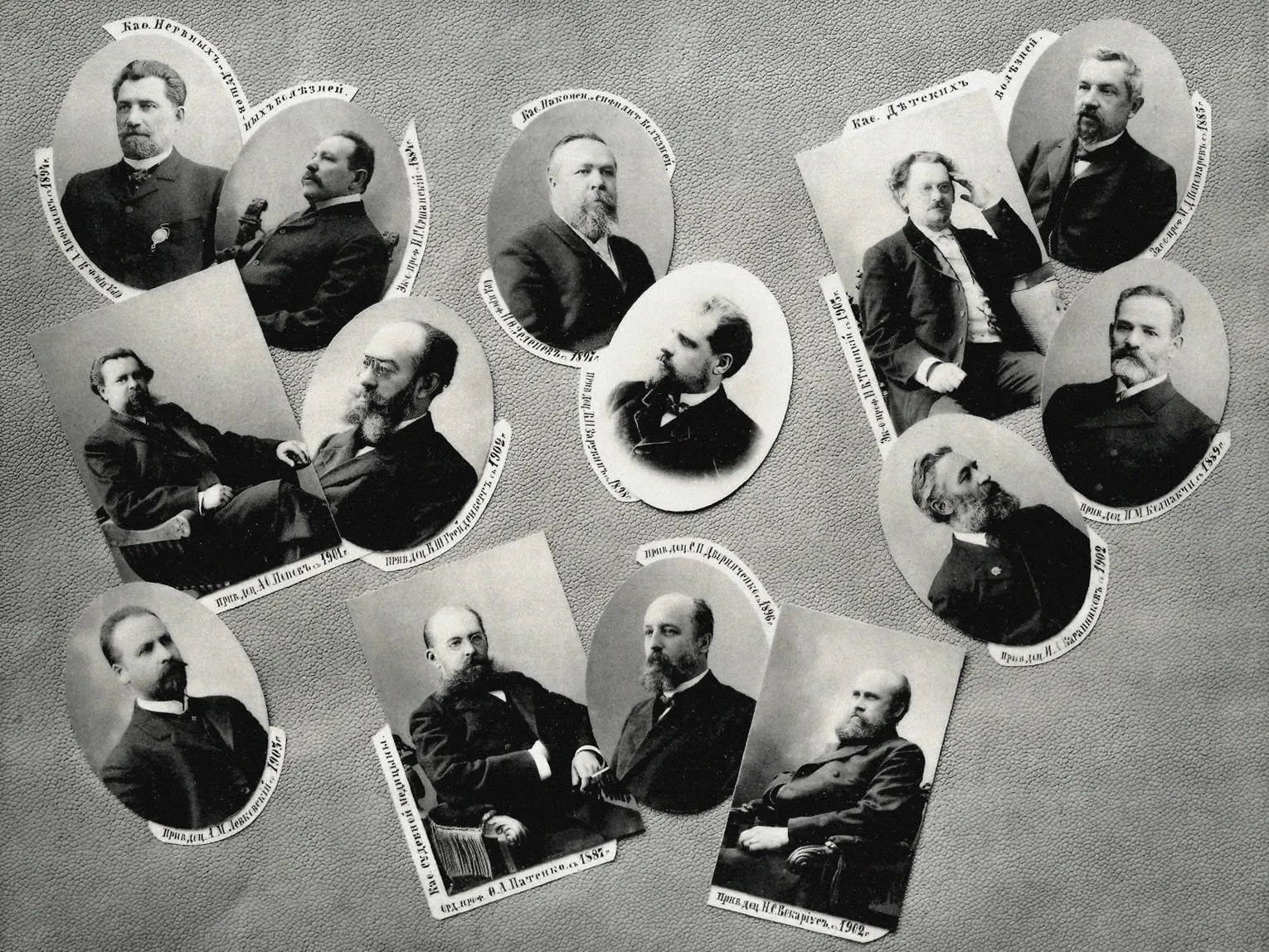

К началу XX века в Российской империи функционировало всего 11 университетов. В период с 1884 по 1916 года в этих учебных заведениях работало около 587 преподавателей. К 1917 году общее количество высших учебных заведений в России возросло до 124, из которых 65 были государственными, а остальные — частными. Этот рост свидетельствует о развивающейся системе высшего образования в стране и её стремлении к образованию и научным достижениям.

Согласно статистическим данным НИУ ВШЭ «Российское образование в цифрах», в 2020/2021 учебном году в России функционировало 710 вузов, из которых 497 были государственными. Общая численность профессорско-преподавательского состава составила 223 100 человек. В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова на сегодняшний день трудится более 10 000 сотрудников. Эти цифры подчеркивают важность высшего образования в стране и значимость профессорско-преподавательского состава для образовательного процесса.

Профессия преподавателя университета в конце XIX — начале XX века была весьма редкой. В то время, когда к концу XIX века лишь 27% населения обладали грамотностью, университетские преподаватели, особенно профессора, воспринимались как интеллектуальная элита общества. Эти специалисты играли ключевую роль в формировании образовательных стандартов и научного прогресса, способствуя развитию культуры и знаний в стране.

Не все преподаватели высших учебных заведений в России к 1917 году принадлежали к высшему сословию — дворянству. Всего 33% преподавателей имели дворянское происхождение, в то время как доля помещиков среди профессоров и преподавателей составляла всего 6%. Это указывает на то, что наука и преподавание привлекали людей не только из обеспеченных слоев общества, для которых заработная плата не была значимой. Преподаватели приходили из различных сословий, включая мещан, духовенство, разночинцев и купечество, что подчеркивает разнообразие социального фона среди научных работников.

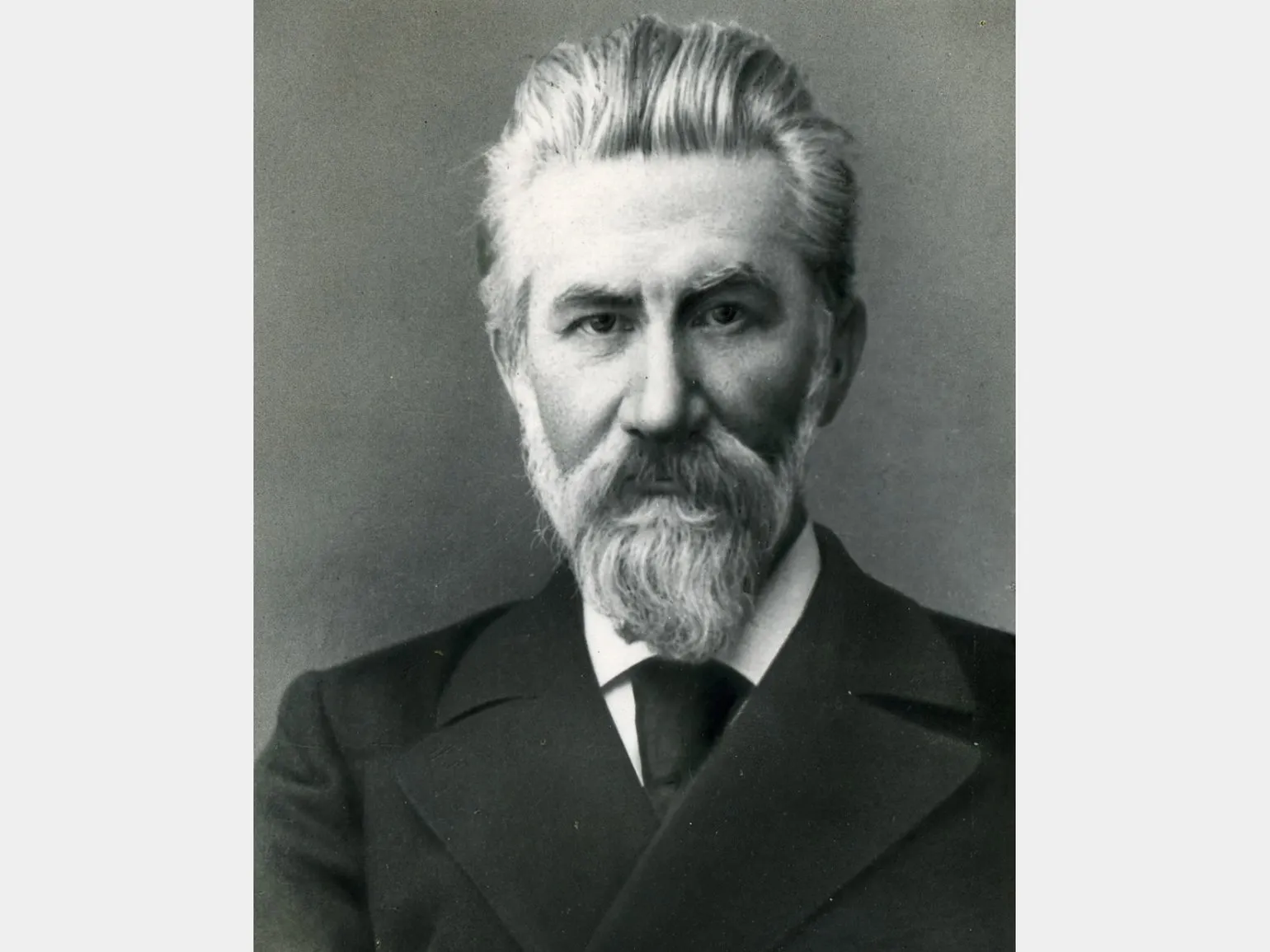

Несмотря на то что примеры профессоров, выходящих из низших социальных слоев, весьма редки, они все же существуют. Одним из таких случаев является Иван Христофорович Озеров (1869–1942), выдающийся учёный-экономист, происходивший из крестьянской семьи. Его выдающиеся способности и поддержка неравнодушных учителей помогли ему попасть в гимназию, которую он окончил с золотой медалью. После этого Озеров поступил в Московский университет, а в 1903 году стал ординарным профессором. Его история вдохновляет и служит примером того, что талант и упорство могут преодолеть социальные преграды.

Читать также:

Учителя в Российской империи сталкивались с разнообразными условиями жизни и оплаты труда. Заработная плата педагогов варьировалась в зависимости от региона, типа учебного заведения и уровня квалификации. В городах учителя могли зарабатывать больше, чем в сельской местности, однако даже в крупных городах их доходы часто были невысокими.

Помимо заработной платы, учителя сталкивались с проблемами нехватки ресурсов, что затрудняло процесс обучения. Многие педагоги работали в условиях недостатка учебников и материалов, что влияло на качество образования.

Социальный статус учителей в обществе также был неоднозначным. С одной стороны, педагогическая профессия считалась уважаемой, но с другой — многие учителя испытывали финансовые трудности. Для улучшения своей жизни некоторые из них подрабатывали репетиторством или занимались дополнительной деятельностью.

Таким образом, жизнь и работа учителей в Российской империи были полны вызовов, и их заработок часто не соответствовал важности их роли в обществе.

Как была организована работа преподавательского состава

К началу XX века количество факультетов в университетах было ограниченным. Это время характеризовалось узким спектром академических дисциплин и специальностей, предлагаемых высшими учебными заведениями. Университеты в основном сосредотачивались на классических направлениях, таких как гуманитарные науки, естественные науки и право. Существующие факультеты не всегда отвечали требованиям современности, и многие студенты стремились к более разнообразному и специализированному образованию. В результате, начиная с XX века, наблюдается активное развитие университетских факультетов, что привело к появлению новых дисциплин и расширению образовательных программ. Важным аспектом этого процесса стало стремление университетов адаптироваться к быстро меняющемуся миру, что способствовало формированию современного образовательного ландшафта.

- историко-филологический,

- юридический;

- физико-математический;

- восточных языков;

- медицинский.

На каждом факультете функционировала комиссия, состоящая из профессоров. Члены комиссии могли как активно преподавать, так и находиться на пенсии или не вести занятия. Их основными обязанностями были выбор новых профессоров и приват-доцентов, определение студентов, подходящих для продолжения обучения на факультете, распределение бюджетных средств, формирование учебных планов и присвоение ученых степеней.

Профессора в университетах не только занимались преподаванием, но и возглавляли кафедры, а также входили в состав университетских советов. До 1905 года ректоры, назначаемые Министерством народного просвещения, управляли этими советами. После 1905 года университетские советы получили возможность самостоятельно избирать ректоров, что изменило управленческую структуру и повысило автономию учебных заведений.

До принятия Устава университетов 1835 года учебная нагрузка преподавателей не была четко регламентирована. В результате профессор мог проводить лекции всего по три-четыре астрономических часа в неделю в зависимости от дисциплины. Устав, утвержденный при Николае I, устранил эту проблему, установив минимальную норму преподавания в восемь часов в неделю. Однако в 1884 году это требование было смягчено, и нагрузка была снижена до шести часов в неделю.

Какой была градация учёных степеней и должностей

Система университетского образования в имперской России во многом заимствовала элементы германской модели, которая считалась одной из самых прогрессивных на тот период. Этот подход способствовал развитию высшего образования в России, позволяя внедрять современные методики обучения и исследования. Заимствованные принципы и структуры сыграли важную роль в формировании академической среды и подготовке квалифицированных специалистов.

Структура должностей в российских университетах претерпела несколько изменений на протяжении своего существования. Современная форма иерархии была окончательно установлена с введением устава 1884 года. В тот период университетские должности можно было условно классифицировать на младшие и старшие, а также на штатные и внештатные. Иерархия должностей была выстроена от низших к высшим, что определяло распределение обязанностей и уровень ответственности.

- Приват-доценты (младшая, внештатная должность) — ими становились выпускники, желавшие сделать университетскую карьеру. Они читали курсы, не входящие в основную программу. Предполагалось, что именно из них должен пополняться штатный преподавательский состав.

- Лекторы (младшая, штатная) читали публичные лекции.

- Экстраординарные профессора (старшая, внештатная) — как и приват-доценты, читали курсы, не входившие в программу, не могли занимать кафедры, не входили в совет. Фактически это были помощники ординарных профессоров. Несмотря на внештатный характер должности, экстраординарным профессорам, в отличие от приват-доцентов, платили жалованье.

- Ординарные профессора (старшая, штатная) — университетская элита: только они из всех университетских преподавателей входили в университетский совет, занимали кафедры. Также они читали курсы, входившие в обязательную программу.

Таким образом, штатными преподавателями, обладающими полномочиями, были только ординарные профессора и лекторы. В то же время количество нештатных преподавателей превышало число штатных. Это объясняется недостатком штатных должностей, необходимых для проведения всех курсов в требуемом объёме для студентов.

Каждый, кто начинает преподавательскую карьеру, стремится достичь профессорской должности. Для этого необходимо получить учёное звание доктора, что подразумевает защиту докторской диссертации. Кроме того, требуется проработать не менее двух лет в роли экстраординарного профессора. Наиболее сложным этапом является ожидание соответствующей вакансии, так как количество профессорских мест в 11 университетах ограничено. Это делает путь к профессуре не только долгим, но и конкурентным.

Если талантливый преподаватель еще не имел степени, его могли назначить исполняющим обязанности ординарного или экстраординарного профессора. Это назначение позволяет ему временно исполнять обязанности, присущие более высокому академическому статусу, что открывает новые возможности для развития и повышения квалификации. Такие назначения часто происходят в академической среде, когда требуется замещение или поддержка в процессе преподавания и научной работы.

Приват-доценты и лекторы, как правило, обладали магистерской степенью или находились в процессе её получения. Преподавательская деятельность могла начаться ещё до завершения магистратуры: для получения должности приват-доцента требовалось сдать специальный экзамен, который включал в себя чтение показательной лекции. Тем не менее, магистратура оставалась важным этапом для развития карьеры в университете. Подготовка диссертации служила основным мотивом для продолжения работы в учебном заведении после завершения курса обучения, а наличие степени магистра открывало возможность для написания докторской диссертации.

Типичная успешная карьера преподавателя начинается с выпуска из университета, после чего выпускник может остаться на факультете в качестве профессорского стипендиата. Это этап подготовки диссертации, который является предшественником современной аспирантуры. Далее следует путь к должности приват-доцента, затем экстраординарного профессора и, наконец, ординарного профессора. Однако не всем, кто выбирает преподавательскую карьеру, удается пройти этот путь успешно. Множество факторов, таких как конкуренция, недостаток финансирования и отсутствие необходимых научных публикаций, могут стать препятствием на этом пути.

Изучение новых тем и получение полезной информации — важный аспект развития. Рекомендуем обратить внимание на дополнительные материалы, которые могут расширить ваши знания и углубить понимание рассматриваемых вопросов. Чтение статей, исследований и других источников информации поможет вам оставаться в курсе последних тенденций и находить практические решения. Не упускайте возможность узнать больше, чтобы улучшить свои навыки и повысить квалификацию.

Задолго до введения ЕГЭ: как проходили экзамены для поступления в университеты царской России

В царской России система поступления в университеты была значительно отличной от современной. Экзамены, которые сдавали абитуриенты, играли ключевую роль в процессе приема. Сначала кандидаты должны были пройти предварительные испытания, включая экзамены по основным предметам, таким как русский язык, математика и история. Эти испытания часто проводились в гимназиях и служили своего рода отбором для дальнейшего поступления.

После успешной сдачи предварительных экзаменов, абитуриенты могли рассчитывать на вступительные испытания в университетах. В это время экзамены принимались в устной форме, и кандидаты подвергались детальному анализу знаний и умений. Преподаватели задавали вопросы, касающиеся не только учебных дисциплин, но и общих культурных и научных знаний.

Процесс поступления был сложным и конкурентным, что требовало от молодых людей серьезной подготовки и упорства. Успешная сдача экзаменов открывала двери к высшему образованию и новым возможностям. Система экзаменов в царской России подготовила основу для современных подходов к оценке знаний и умений студентов, несмотря на значительные изменения, произошедшие в образовательной системе с тех пор.

Насколько сложно было построить университетскую карьеру

Университетский совет осуществлял выбор кандидатов на профессорские стипендии из числа заинтересованных студентов. Обычно это были наиболее одаренные учащиеся, однако иногда стипендии присваивались и по знакомству. Например, московский профессор Михаил Богословский отмечал, что к нему на кафедру направили стипендиата исключительно из-за его родства — он был сыном профессора Казанского университета. Это подчеркивает, как иногда личные связи могли влиять на академические достижения и возможности студентов.

Молодым людям, оставшимся при университете, предоставлялась специальная стипендия в размере 600 рублей в год. Финансирование для подготовки новых преподавателей осуществлялось государством, однако, как правило, средств хватало только на половину из оставленных на факультете выпускников. Это ограниченное финансирование подчеркивает актуальную проблему недостатка ресурсов для подготовки квалифицированных кадров в сфере образования.

Студенты, которым недостаточно стипендий, вынуждены искать альтернативные источники финансирования. Это может включать получение стипендии из средств своего учебного заведения, привлечение благотворителей или самостоятельный заработок. Поиск дополнительных финансовых ресурсов становится важной частью студенческой жизни, позволяя обеспечить необходимый уровень жизни и сосредоточиться на учебе.

Завершение магистерской диссертации в установленный срок представляет собой значительную трудность. Студенты часто отправляются в командировки за границу для поиска необходимой информации или создают собственные лабораторно-технические условия для проведения экспериментов. В результате процесс написания диссертации может занимать от трёх до шести лет вместо запланированных двух. Это приводит к тому, что магистерская степень в среднем присуждается в возрасте 32–33 лет. Написание докторской диссертации, как правило, занимает ещё больше времени, что подчеркивает сложность и требования к исследовательской деятельности на высоком уровне.

Достигнуть таких результатов удалось немногим. По данным историка Михаила Грибовского, лишь 20-25% получателей профессорских стипендий завершали защиту магистерской диссертации.

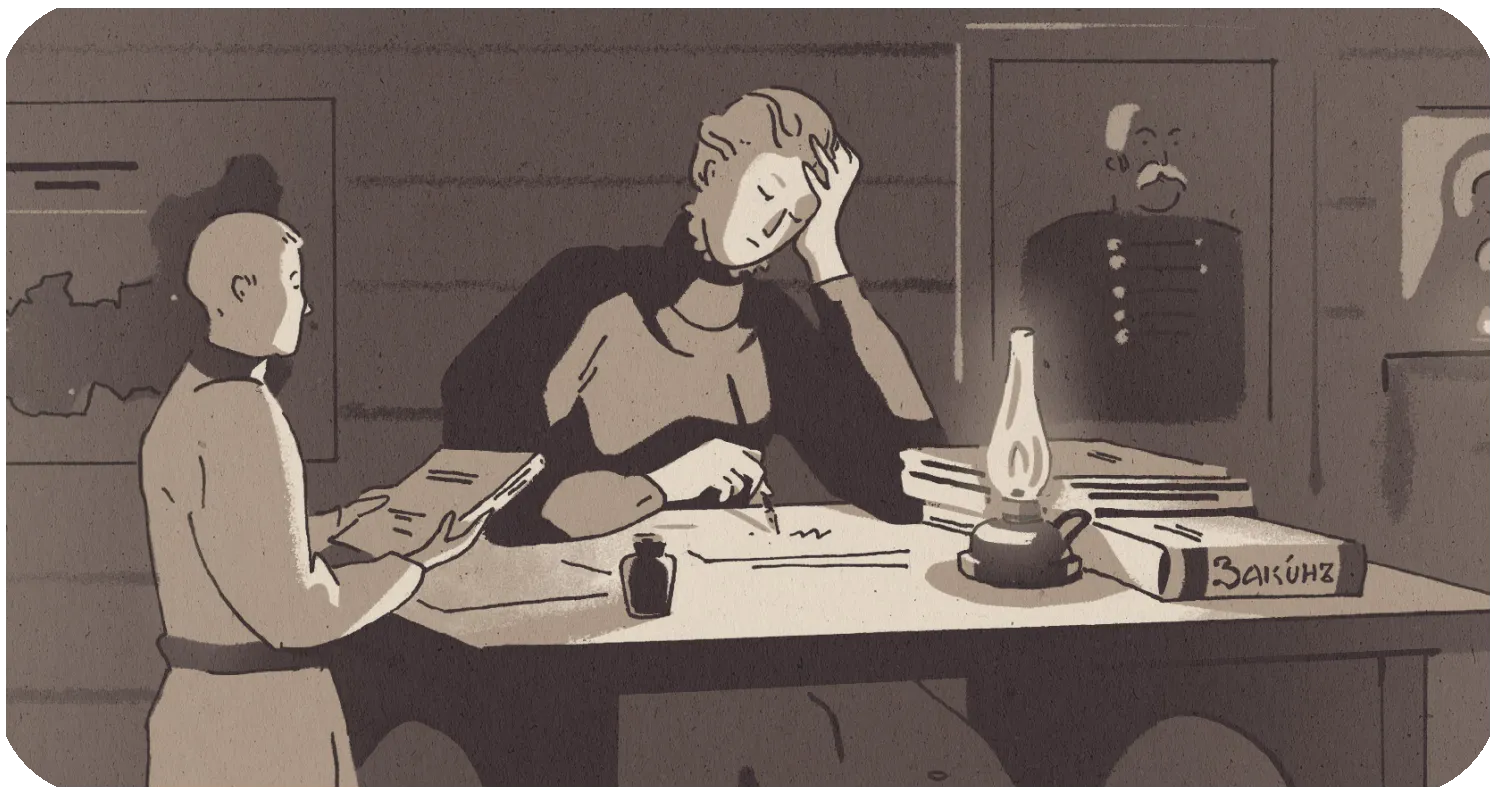

Найти штатное преподавательское место может быть сложной задачей, особенно в условиях ограниченного числа университетов и дефицита штатных вакансий. В результате, начинающие преподаватели часто оказываются в роли приват-доцентов, что связано с неопределённостью их карьерного роста и нестабильностью в профессиональной жизни. Такая ситуация требует от молодых специалистов адаптации и поиска альтернативных возможностей для развития своей карьеры в академической среде.

Приват-доценты не имели фиксированного оклада — их доход формировался в зависимости от количества студентов, посещавших их занятия. Они проводили курсы, которые не входили в обязательную программу, что позволяло студентам посещать их по собственному желанию. В случае, если приват-доцент не преподавал в течение полугода, он терял свой статус. Особенно остро эта проблема проявилась после 1912 года, когда приват-доцентам запретили вести курсы, дублирующие обязательные курсы профессоров. Это значительно снизило заинтересованность студентов в дополнительных занятиях и затруднило финансовое положение многих преподавателей.

Молодой преподаватель мог занять вакантную должность двумя способами: через назначение министра народного просвещения или по решению университетского совета. Однако перед этим необходимо было, чтобы данная должность освободилась.

Профессора, как ординарные, так и экстраординарные, не спешили покидать свои должности или менять место работы. В результате приват-доценты могли годами ожидать своей очереди, но так и не дожидались возможности занять вакантные места. Появление вакансий происходило редко, особенно в связи с открытием новых университетов, таких как Томский университет, основанный в 1878 году. Это создавало дополнительное давление на систему распределения академических позиций и ограничивало карьерные перспективы для многих преподавателей.

Переделанный текст:

Изучайте также:

Лев Толстой в своих размышлениях о университетских лекциях подчеркивает, что они представляют собой не более чем «забавный обряд». Он критически относится к традиционным методам обучения, считая, что лекции не всегда способствуют глубокому пониманию материала. Толстой акцентирует внимание на том, что настоящие знания формируются не в аудиториях, а в процессе личного опыта и взаимодействия с жизнью. В его взгляде на образование важна не форма, а содержание, которое должно быть направлено на развитие критического мышления и самостоятельности студентов. Таким образом, Толстой призывает переосмыслить подход к обучению, чтобы оно стало более практичным и жизненно важным для студентов.

Согласно данным, среди 448 новых сотрудников университетов, принятых на работу в период с 1884 по 1916 годы, лишь 54 человека, что составляет 12%, достигли звания профессора. В среднем, они проводили около семи лет на этапе приват-доцентуры. Таким образом, большинство из них становились профессорами к 40 годам и позже. Это свидетельствует о длительном процессе карьерного роста в академической среде того времени.

Александр Пресняков, 23-летний магистрант, отметил, что одному из его преподавателей удалось занять должность профессора в возрасте 34 лет. В то же время сам Пресняков стал профессором лишь после революции, когда ему исполнилось 48 лет. Это подчеркивает, как различны карьерные пути в академической среде и как обстоятельства могут влиять на достижения в образовании.

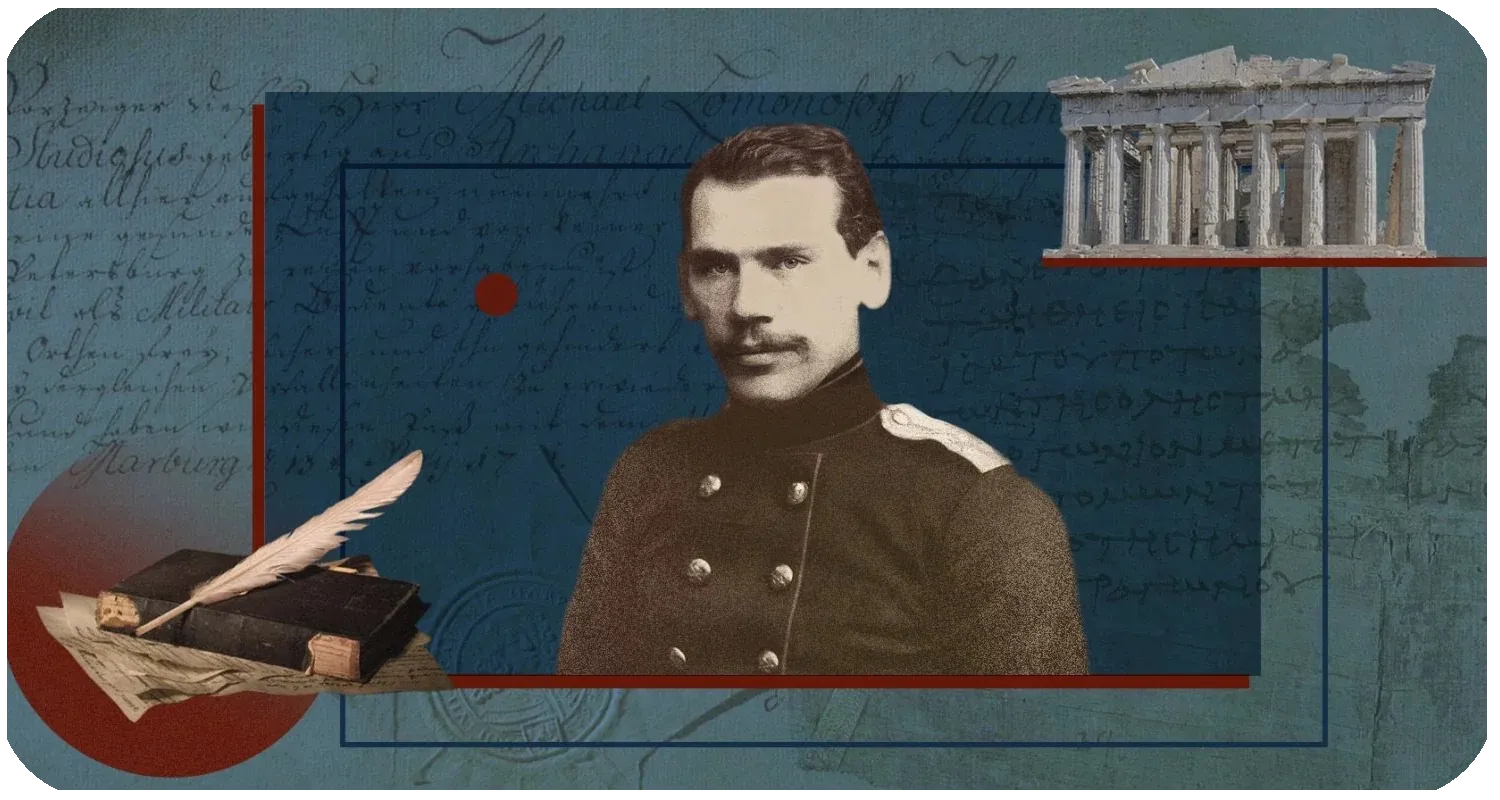

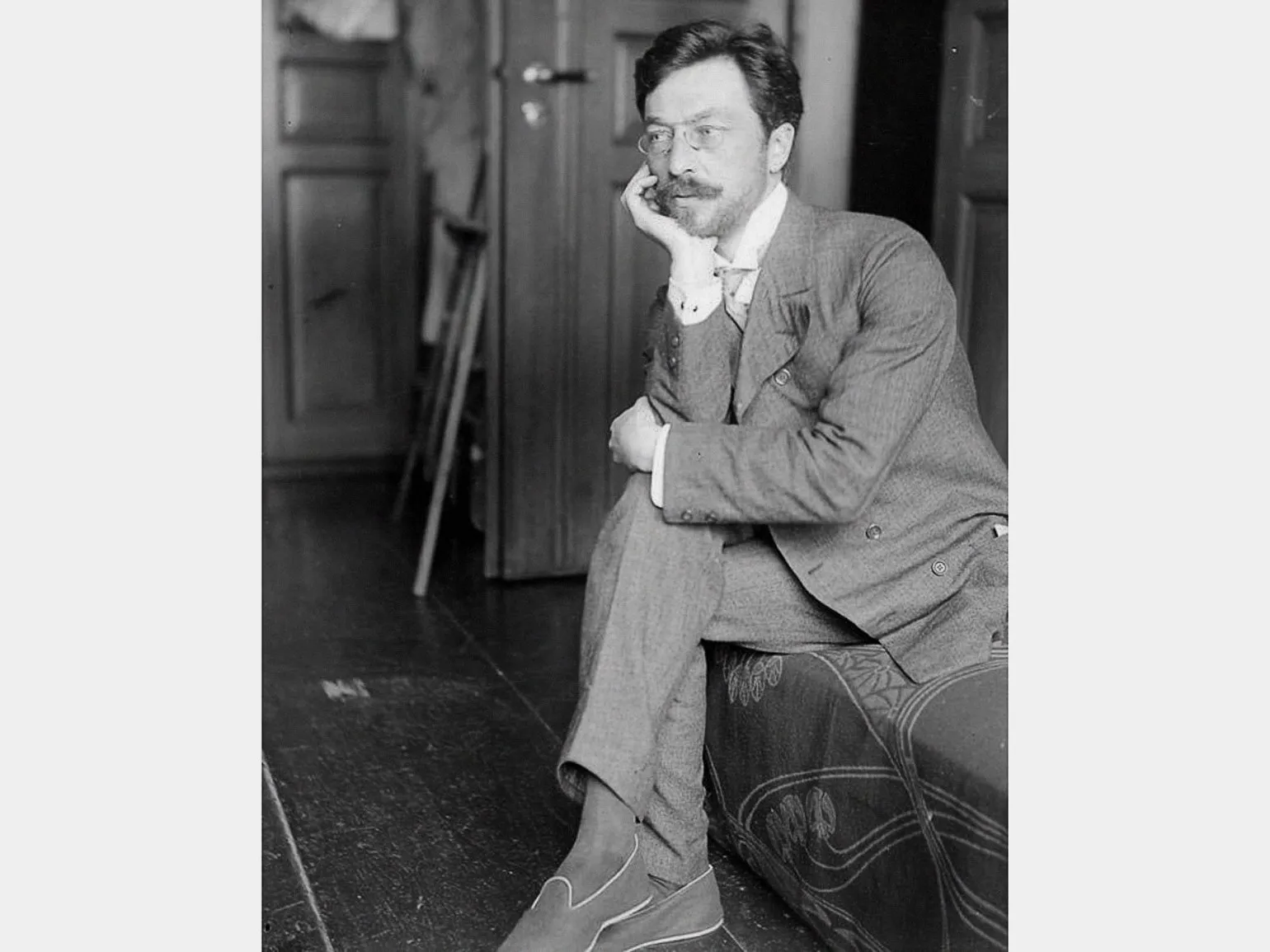

В истории карьеры Василия Васильевича Кандинского есть примеры, которые отклоняются от привычного пути. Прежде чем полностью посвятить себя живописи, Кандинский успешно завершил юридический факультет Московского университета и уже через год стал доцентом. В 30 лет, в 1896 году, он получил предложение занять профессорскую должность в Дерптском университете, однако отказался от этого шанса, сделав выбор в пользу искусства. Этот шаг стал решающим в его жизни и карьере, определив его дальнейшую творческую судьбу.

Иван Христофорович Озеров, о котором мы говорили ранее, завершил обучение в Московском университете, получив степень магистра в возрасте 29 лет. Всего через два года он успешно защитил докторскую диссертацию, а спустя еще год был назначен экстраординарным профессором. В 34 года Озеров достиг звания ординарного профессора, что подчеркивает его выдающиеся достижения в академической сфере.

Иосиф Алексеевич Покровский, известный учёный-правовед, начал свою преподавательскую деятельность в качестве приват-доцента в возрасте 26 лет, в 1894 году. Всего через восемь лет, в 34 года, он стал ординарным профессором, аналогично своему коллеге Озерову. Покровский внес значительный вклад в развитие правоведения и продолжает оставаться важной фигурой в этой области.

Важно отметить, что приведенные примеры являются не стандартными, а скорее яркими исключениями.

Сколько получал преподаватель университета

В 1884 году был установлен Общий устав университетов, который определил размеры годового жалованья для преподавательского состава. Этот документ стал основой для формирования системы оплаты труда в высших учебных заведениях, что оказало значительное влияние на развитие образования в стране. Устав закрепил нормы, касающиеся финансового обеспечения преподавателей, что способствовало привлечению квалифицированных специалистов и повышению качества образовательного процесса.

- ординарный профессор — 3000 рублей;

- экстраординарный профессор — 2000 рублей;

- лектор — 1000 рублей;

- декан и ректор — по 600 и 1500 рублей надбавки сверх оклада соответственно.

Приват-доценты не имели фиксированного оклада и получали заработную плату на основе количества проведённых занятий и числа студентов, посещающих эти занятия. Это создавало зависимость их дохода от активности и популярности их курсов, что в свою очередь влияло на качество преподавания и мотивацию к работе.

В 1902 и 1913 годах в ответ на рост цен были введены надбавки к зарплатам профессоров. Обсуждался проект нового университетского устава, который предусматривал повышение зарплат ординарных и экстраординарных профессоров до 4500 и 3000 рублей соответственно. Однако этот проект не был утвержден. Тем не менее, в новых университетах, открывавшихся в тот период, зарплаты соответствовали так и не принятой на общегосударственном уровне норме. Эти изменения подчеркивают важность адаптации образовательной системы к экономическим условиям и необходимость справедливого вознаграждения преподавателей за их труд.

Профессора получают не только основной оклад, но и дополнительную гонорарную надбавку за чтение лекций. Эти выплаты формируются из средств, уплаченных студентами за право изучать различные курсы, независимо от того, являются ли они основными или дополнительными.

Размер гонорарной надбавки варьируется в зависимости от количества студентов и позиции курса в учебной программе. Обычно такая надбавка не превышает 300 рублей в год, однако для профессоров юридических факультетов она может достигать 12 тысяч рублей в год.

Преподаватели, работающие в университетах, за исключением Томского и Варшавского, получали 20-процентную надбавку к своему гонорару, если он не превышал 1000 рублей в год. Эта мера оказалась особенно выгодной для преподавателей менее популярных факультетов, таких как историко-филологический и восточный. Надбавка способствовала улучшению финансового положения преподавателей и повышению привлекательности этих факультетов для студентов.

За пять и десять лет службы предусмотрены надбавки к окладу в размере 20% и 40% соответственно. Также предусмотрены дополнительные выплаты для преподавателей, воспитывающих детей, что способствует поддержке семейных ценностей и повышению уровня жизни работников образовательной сферы.

Некоторые надбавки предоставлялись за работу в удалённых регионах. К примеру, профессора и преподаватели Томского университета получали заработную плату в полуторном размере по сравнению с обычным окладом. Это способствовало привлечению квалифицированных специалистов в учебные заведения, расположенные в труднодоступных местах.

Дореволюционные профессора имели возможность увеличивать свои доходы за счет дополнительных источников, таких как совместительство и гонорары за научную, учебно-издательскую и литературную деятельность. Некоторые из них занимались настолько активной преподавательской деятельностью, что читали до 30 часов лекций в неделю. Историк Иван Линниченко, как отмечают исследователи Ярослав Кузьминов и Мария Юдкевич в книге «Университеты России: как это работает», с иронией называл таких преподавателей «граммофонами». Это подчеркивает высокую нагрузку и разнообразие работы, с которыми сталкивались университетские преподаватели в дореволюционный период.

Заработок младших преподавателей значительно уступал доходам старших коллег, однако они имели возможности для дополнительного заработка. Например, приват-доценты могли занимать должности лаборантов или хранителей кабинетов, что позволяло им увеличить свой доход на 600–800 рублей в год. Также они получали дополнительные выплаты в рамках гонорарной системы, что способствовало улучшению их финансового положения.

Изучите также:

Представляем новую книгу «Университеты в России» авторов Ярослава Кузьминова и Марии Юдкевич. Это издание посвящено анализу состояния и перспектив высшего образования в России. Авторы исследуют роль университетов в современном обществе, их влияние на экономическое и социальное развитие страны. Книга предлагает читателям глубинное понимание механизмов функционирования образовательных учреждений, их взаимодействия с государственными институтами и бизнесом. «Университеты в России» будет полезна как специалистам в области образования, так и широкой аудитории, интересующейся развитием высшего образования в стране.

Какой уровень жизни предполагала такая зарплата

В результате учета всех надбавок средняя зарплата ординарного профессора в конце XIX — начале XX века составляла около 3300 рублей в год, что эквивалентно 275 рублям в месяц. Эта сумма отражает финансовые реалии профессоров того времени и подчеркивает их статус в академической среде.

В 1890-е годы годовой доход командира полка на военной службе составлял примерно 3711 рублей. По состоянию на 1907 год, годовое жалование для различных военных званий было следующим: генералы получали 2100 рублей, генерал-лейтенты — 1800 рублей, генерал-майоры — 1500 рублей, а полковники — 1200 рублей. Важно отметить, что помимо основного жалования, офицеры также получали дополнительные выплаты, известные как столовые, а также другие надбавки. С учетом этих дополнительных средств, годовой доход генерала достигал около 8000 рублей, генерал-лейтенанта — около 6000 рублей, генерал-майора — около 4800 рублей, а полковника — около 2500 рублей. Эти данные подчеркивают значительные различия в доходах среди военных чинов, а также важность дополнительных выплат для формирования их общего заработка.

Ординарные профессора по уровню своих доходов занимали промежуточное положение между полковниками и генерал-майорами. При этом они выходили на пенсию значительно раньше военных, через 25 лет службы, в отличие от 35 лет для военных кадров. Это свидетельствует о высоком статусе профессоров в академической среде и подчеркивает важность их роли в образовательном процессе.

Доходы лекторов можно сопоставить с зарплатами капитанов, а среди гражданских служащих — с заработком учителей классических гимназий, которые в среднем получали от 1200 до 1500 рублей в год.

Для сравнения стоит отметить, что инженеры, представляющие одну из самых сложных и дефицитных профессий того времени, зарабатывали в 1910-х годах на заводах от 2000 до 3000 рублей в год. Эта информация подчеркивает высокую ценность и важность инженерных кадров в индустриальном обществе начала XX века, когда развитие технологий и производство требовали квалифицированных специалистов.

В статье Михаила Грибовского представлена таблица расходов на жизнь профессорской семьи из четырех человек, включая двух подростков, в Харькове 1890-х годов. В ней учтены основные расходы для среднего класса того времени: аренда жилья, отопление, освещение, оплата прислуги (возможно, горничной и кухарки или одного человека, выполняющего обе функции), затраты на продукты питания, одежду и обувь, а также услуги извозчиков и обучение детей. Общая сумма расходов составляла 347,7 рубля, что превышало среднемесячный доход университетского профессора в 275 рублей. При этом расходы на «удовольствия» и благотворительность были минимальными – около 20 рублей в месяц, в то время как аренда жилья стоила 58 рублей. Это указывает на то, что для поддержания такого уровня жизни профессор, вероятно, вел дополнительную деятельность, читая лекции по совместительству или имея другие источники дохода.

Кому из преподавателей жилось трудно

У данной системы оплаты имелись значительные недостатки.

Пока профессора и преподаватели популярных факультетов и востребованных учебных курсов получают достойное вознаграждение, приват-доценты сталкиваются с финансовыми трудностями. Особенно сложно приходится тем, кто трудится на менее популярных факультетах или преподает неактуальные дисциплины. Даже приват-доценты, активно читающие лекции, за свою работу получают значительно меньше, чем штатные профессора. Это создает неравенство в системе высшего образования и поднимает вопросы о справедливости распределения финансовых ресурсов между преподавателями.

Жена историка Сергея Фёдоровича Платонова, который тогда занимал должность приват-доцента, в своём дневнике выражала недовольство тем, что её муж был вынужден вести общий курс за 800 рублей в год. В то же время профессор кафедры получал 3000 рублей в год, практически не участвуя в образовательном процессе, ограничиваясь лишь проведением экзаменов и участием в диспутах. Этот контраст в оплате труда и обязанностях подчеркивает проблемы в системе образования и справедливости в распределении нагрузки между преподавателями.

Читайте также:

Лев Толстой о бесполезности экзаменов в школах и университетах

Лев Толстой, знаменитый русский писатель и мыслитель, высказывал свои критические взгляды на систему образования, в частности, на школьные и университетские экзамены. Он подчеркивал, что экзамены часто не отражают истинные знания и навыки студентов, а служат лишь формальным этапом, который необходимо преодолеть.

По мнению Толстого, обучение должно быть направлено на развитие критического мышления и творческих способностей, а не на запоминание информации ради оценок. Экзамены, по его мнению, создают искусственное давление и стресс, что негативно сказывается на процессе обучения и мотивации студентов.

Толстой призывал к реформированию образовательной системы, акцентируя внимание на важности индивидуального подхода к каждому ученику. Он верил, что настоящие знания формируются не через механическое запоминание, а через глубокое понимание предмета и его практическое применение.

Таким образом, идеи Льва Толстого остаются актуальными и сегодня, подчеркивая необходимость переосмысления традиционных методов оценки в образовательных учреждениях.

В 1903 году младшие преподаватели основали Санкт-Петербургское общество взаимопомощи доцентов и лаборантов высших учебных заведений с целью защиты своих прав. Это общество стремилось отстоять не только материальные интересы, но и добиться участия младших преподавателей в университетских советах. В 1905 году им удалось добиться этого в Петербургском университете. Однако, изменения в уставе университета не были внесены, что сделало их участие в советах фактически бессмысленным.

Какие преимущества давал статус университетского преподавателя

Императорские университеты рассматривались как государственные учреждения, а их сотрудники классифицировались как чиновники. Эти учебные заведения играли ключевую роль в образовательной системе страны, обеспечивая подготовку специалистов для различных сфер. Чиновники, работающие в университетах, отвечали за развитие науки и образования, а также за внедрение новых методик обучения. Таким образом, императорские университеты не только способствовали повышению уровня образования, но и оказывали значительное влияние на общественное развитие.

В XIX веке соответствие между должностями и учеными степенями университетских преподавателей и классами гражданской службы, согласно Табели о рангах, претерпело значительные изменения. Эти изменения отражали не только развитие образовательной системы, но и изменения в социальной структуре и государственной службе. В результате, университетские преподаватели оказывались в условиях постоянной адаптации своих академических званий к требованиям государственного аппарата, что влияло на их статус и возможности карьерного роста.

К началу XX века оно представляло собой уникальное явление. Состояние общества, культура и экономика претерпели значительные изменения, что привело к формированию новых социальных и политических взглядов. В этот период наблюдается активное развитие технологий, что способствовало улучшению качества жизни и возникновению новых профессий. Внешние и внутренние факторы влияли на общественные настроения, формируя предпосылки для будущих преобразований. Этот этап стал важной отправной точкой для последующих событий, определивших ход истории.

- декан, ординарный профессор — V класс (статский советник);

- экстраординарный профессор — VI класс (коллежский советник);

- лектор, приват-доцент, доктор — VII–VIII класс (надворный советник, коллежский асессор);

- магистр — IX класс (титулярный советник).

Читайте также:

Чем характеризуется университетский человек? Это индивидуум, который активно занимается обучением, стремится к знаниям и развитию. Он погружается в академическую среду, где обмен идеями, критическое мышление и исследовательская деятельность становятся основными аспектами его жизни. Университетский человек часто участвует в дискуссиях, семинарах и научных проектах, что способствует не только его личному, но и профессиональному росту. Важно отметить, что такой человек открывает для себя новые горизонты, развивая навыки работы в команде и коммуникации. Кроме того, он осознает значимость постоянного самообразования и готов к вызовам современного мира. Это человек, который понимает, что образование — это не только получение диплома, но и формирование полноценной личной и профессиональной идентичности.

Каждый уровень сословной системы предоставлял своему обладателю статус личного дворянства. Однако лишь ректор имел возможность претендовать на потомственное дворянство.

Согласно условиям пенсионного обеспечения, ординарные и экстраординарные профессора, а также приват-доценты имеют право на ежегодную пенсию, равную полному годовому окладу, при условии, что они отработали 25 лет и уволились. Заслуженные профессора также могут получать пенсию, даже если продолжают преподавательскую деятельность или переходят на новую работу. Это создает дополнительные возможности для стабильности и финансовой безопасности в сфере высшего образования.

Университетский преподаватель, проработавший в своей должности десять лет и не имеющий возможности продолжать трудовую деятельность по состоянию здоровья, имеет право на пожизненную пенсию, которая составляет 50% от его годового оклада. Если стаж работы достигает 15 лет, размер пенсии увеличивается до 75% от оклада. Полная пенсия предоставляется преподавателям, проработавшим 20 лет и более, что обеспечивает их финансовую стабильность на пенсии.

В случае смерти преподавателя во время исполнения служебных обязанностей государство предоставляет пенсионные выплаты его вдове и детям. Эти меры направлены на поддержку семьи и обеспечение финансовой стабильности в трудный период. Выплата пенсии является важной частью социальной защиты, которая гарантирует, что близкие смогут справиться с материальными трудностями после утраты кормильца.

Дети преподавателей университетов освобождаются от оплаты за обучение в высших учебных заведениях. Это правило позволяет поддерживать доступность образования для семей, работающих в сфере высшего образования, и способствует развитию академической среды. Освобождение от платы за обучение также создает дополнительные возможности для студентов, позволяя им сосредоточиться на учебе и научной деятельности без финансовых затруднений.

Преподаватели университетов имели возможность получать ордена, которые обеспечивали право на пенсию различного размера. Размер пенсии варьировался от 86 рублей для кавалеров ордена Св. Станислава III степени до 600 рублей для кавалеров ордена Св. Владимира I степени в год. Награждения орденами были распространены; например, в 1877–1878 годах из 500 штатных университетских преподавателей 399 обладали орденами. Такие награды не только подчеркивали заслуги преподавателей, но и способствовали повышению статуса университетского образования.

Узнайте больше об образовании, подписавшись на наш телеграм-канал. Мы делимся актуальными новостями, полезными советами и интересными материалами, которые помогут вам оставаться в курсе последних тенденций в сфере образования. Присоединяйтесь к нам и расширяйте свои знания!

Основные источники информации играют ключевую роль в формировании знаний и понимания различных тем. К таким источникам относятся книги, научные статьи, официальные веб-сайты, специализированные журналы и другие надежные ресурсы. Использование разнообразных источников позволяет получить более полное и объективное представление о рассматриваемом вопросе. При выборе источников важно обращать внимание на их авторитетность и актуальность, что способствует повышению качества получаемых данных. Систематический подход к сбору информации из различных источников поможет в создании глубокого анализа и обеспечит более высокую степень достоверности.

- Гончаров М. А. «Социально-правовой статус и материальное положение учителей гимназий в России XIX в.» / «Наука и школа».

- Грибовский М. В. «Материальный достаток профессоров и преподавателей университетов России в конце XIX — начале ХХ в.» / «Вестник Томского государственного университета».

- Грибовский М. В. «Трудности университетской карьеры в России в конце XIX — начале XX века» / «Социология науки и технологий».

- Душенко К. В. «Рустем Вахитов. Судьбы университета в России: имперский, советский и постсоветский раздаточный мультиинститут» / «Вестник культурологии».

- Капралова Е. В., Голованова В. Ф. «Политико-правовое регулирование высших учебных заведений в дореволюционной России» / «Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского».

- Кудинов О. А. «Зарплата профессоров дореволюционной России» / «Экономика образования».

- Кузьминов Я., Юдкевич М. «Университеты в России: как это работает». М., 2021.

- Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи населения, произведённой 28 января 1897 года. СПб, 1905.

- Ростовцев Е. А., Баринов Д. А. «Преподавательская корпорация 1884–1916 гг.: основные черты и проблемы коллективной биографии» / Профессорско-преподавательский корпус российских университетов 1884–1917 гг.: исследования и документы.

- Шипилов А. В. «Зарплата российского профессора в её настоящем, прошлом и будущем» / Alma Mater. «Вестник высшей школы».

Онлайн-репетитор

Неважно, что вы преподаёте, — английский, кроссфит, йогу, вокал или кулинарное искусство. Всё, чему раньше вы учили в школах, студиях и офисах, теперь можно преподавать онлайн. Продвигайте свои знания и навыки и зарабатывайте из любой точки мира.

Узнать подробнее