Содержание образования: чему учат школьные предметы / Skillbox Media

Почему предметное содержание школьного образования остаётся как при царе Горохе, все понимают, что это плохо, но его вряд ли модернизируют.

Содержание:

Научитесь: Школа с удовольствием: как научить ребёнка учиться

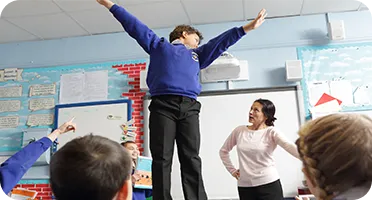

Узнать большеНа IX Московском международном салоне образования (ММСО-2022) прошла двухчастная дискуссия на тему «Чему учат в школе? Диалоги о содержании образования». В обсуждении приняли участие различные эксперты в первый и второй день мероприятия. Модератором выступил Юрий Ээльмаа, куратор платформы «ММСО.Онлайн» и кластера «Общее образование» ММСО. Несмотря на разнообразие обсуждаемых школьных предметов, все участники отметили общие проблемы, с которыми сталкивается современное образование.

Запись дискуссий доступна в VK-группе ММСО. В этом репортаже представлены ключевые темы и выводы обсуждения.

- почему вообще зашла речь о содержании школьных предметов;

- какие дисциплины больше всего страдают от раздутых программ;

- в каких курсах больше всего повторов;

- сколько десятилетий назад сформировались наши учебники;

- каких современных элементов им недостаёт;

- почему школьная история — клубок противоречий;

- можно ли решить эти проблемы «снизу»;

- кому пойдёт на пользу обновление программ.

Почему содержание школьных предметов вызывает вопросы

В дискуссии на салоне образования активно участвуют тематические кураторы конференций, которые проходили на платформе ММСО в последние полтора года. Эти конференции были посвящены различным предметам и носили названия, отражающие их содержание, например, «ММСО.Эйлер» по математике и «ММСО.Карамзин» по истории. Участники представляют интересы учителей-предметников, что позволяет создать продуктивный диалог и обмен опытом в сфере образования.

Юрий Ээльмаа выдвинул гипотезу на предметных конференциях, которая привлекла внимание специалистов и исследователей. Эта гипотеза основывается на анализе текущих тенденций и проблем в определенной области, открывая новые перспективы для дальнейшего изучения. Обсуждение данной гипотезы может привести к значительным открытиям и улучшениям в соответствующих исследованиях.

Современные школьные предметы, касающиеся деятельности человека, зачастую отражают устаревшие представления о мире. Мы стремимся привлечь детей к активному сотрудничеству, персонализировать обучение, мотивировать их и использовать элементы геймификации. Однако содержание учебных программ остается на несколько десятилетий позади, что требует обновления и адаптации к современным реалиям.

Участникам дискуссий на тему «Чему учат в школе» Ээльмаа предложил проанализировать, почему содержание школьных предметов сформировано именно так. Важно понять, какие факторы влияют на выбор учебных материалов и как они соответствуют современным требованиям образования. Этот анализ поможет выявить, насколько актуальны и полезны предлагаемые знания для учеников, а также как они способствуют развитию необходимых навыков для будущей жизни.

На российских образовательных конференциях часто обсуждаются организационные вопросы, такие как аттестация и мотивация учеников, а также создание комфортных условий для образовательного процесса. Хотя эти аспекты имеют значительное значение, внимание к основному содержанию обучения — тому, чему именно дети учатся в школе — оказывается недостаточным. Важно сосредоточиться на качестве образовательного процесса и реальных знаниях, которые получают школьники, чтобы обеспечить их успешное будущее.

На дискуссии рассматривались только некоторые школьные предметы, включая литературу, географию, историю, обществознание, русский и английский языки, математику и начальное обучение. Естественно-научные дисциплины, такие как физика, химия и биология, не были обсуждены, что оставило неопределённость относительно наличия схожих проблем в этих областях.

Информации слишком много

На дискуссии активно обсуждали проблему переизбытка учебного контента. Учителя-предметники сталкиваются с необходимостью охватить все темы учебного курса, однако зачастую это приводит к поверхностному изучению материалов. Вместо глубокого освоения предмета, уроки превращаются в быструю пробежку по темам, что не позволяет учащимся полностью усвоить знания и навыки. Ограниченное количество часов на уроки становится серьезным препятствием для качественного обучения. Необходимость сокращать объем информации в пользу более глубокого понимания тем является актуальной задачей для образовательных учреждений.

Антон Скулачёв, главный редактор платформы «СберКласс» по литературе, куратор конференции «ММСО.Пушкин» и учитель литературы московской школы №1514, выделяет две основные модели преподавания литературы. Первая модель — это традиционный подход, где учащиеся знакомятся с текстами русской и частично мировой литературы в хронологическом порядке. Образовательный процесс начинается с мифологии и Древней Руси, постепенно переходя к произведениям второй половины XX века. Однако, как показывает практика, современные литературные произведения зачастую остаются вне поля зрения. Скулачёв выражает серьёзные претензии к этой традиционной модели, подчеркивая необходимость более глубокого и актуального подхода к изучению литературы, который учитывал бы современные реалии и интересы учеников.

Познакомиться с текстом значит не просто знать его название. К сожалению, многие ограничиваются лишь интерпретацией, изложенной в учебниках, и кратким содержанием. Важно понимать глубину и контекст произведения, его идеи и символику. Настоящее знакомство с текстом требует анализа, критического мышления и способности видеть его многообразие. Понимание текста открывает новые горизонты и позволяет лучше осознать его значение в литературе и культуре.

Спикер представил модель, направленную на формирование у учеников навыков чтения. Цель этой модели заключается в том, чтобы учащиеся через литературу могли исследовать свою личность, лучше понимать окружающих и вести конструктивный диалог. В данной модели обучение не сводится к последовательному изучению всего наследия русской литературы. Вместо этого акцент делается на изучение отдельных жанров, что позволяет ученикам глубже осознавать их и выражать свои мысли. Также рассматриваются определенные темы, что дает возможность обсуждать их, как, например, анализировать и интерпретировать исторические события после прочтения произведений, таких как «Война и мир».

Модератор Юрий Ээльмаа высказал мнение, что при данном подходе содержание чтения детьми теряет свою значимость. В ответ Скулачёв отметил, что на самом деле становится еще более важным, что именно читают дети. Это связано с тем, что как учителя, так и ученики начинают лучше осознавать, для чего необходимо читать. Понимание целей чтения способствует более глубокому восприятию и осмыслению прочитанного, что в свою очередь влияет на развитие критического мышления и навыков анализа у детей.

В навыковой модели каждый текст выбирается не только для ознакомления, но и с целью развития конкретного жизненного навыка, интеллектуального или личностного роста. В традиционной модели не удается сосредоточиться на навыках, отмечает Скулачёв. Это подчеркивает важность подхода, ориентированного на навыки, который способствует более глубокому пониманию и практическому применению полученных знаний. Такой подход помогает формировать устойчивые навыки, необходимые для успешной жизни и профессиональной деятельности.

Когда тексты располагаются в последовательности «от Адама до Потсдама», теряется понимание их значимости, особенно если учесть, что изучение историко-литературного курса в пятом-шестом классе невозможно. В этом возрасте отсутствует мировоззренческая основа, которая могла бы связать элементы историко-литературного курса, что делает его восприятие затруднительным.

Проблема переизбытка контента также актуальна для других школьных предметов, но она вызывает различные сложности. Избыточное количество информации может затруднять усвоение материала, снижая внимание учащихся и увеличивая их когнитивную нагрузку. Это приводит к необходимости оптимизации учебных материалов, чтобы сделать их более доступными и понятными. Эффективная организация контента и акцент на ключевых концепциях помогут учащимся лучше справляться с большим объемом информации и улучшат их образовательные результаты.

Учителям истории, тематический куратор конференции «ММСО.Карамзин» и преподаватель школы «Летово» Пётр Мазаев подчеркивает, что ФГОС требует развивать навыки письменной и устной коммуникации, а также групповой работы на уроках. Однако большое количество дат и событий в учебной программе затрудняет возможность реализации проектов и глубокого изучения эссе.

Мазаев отметил, что исторический курс значительно отличается от других учебных дисциплин. Это различие проявляется как в содержании материала, так и в необходимых навыках. Например, эссе по истории или обществознанию представляет собой отдельный жанр, который не имеет прямой связи с уроками русского языка. Такое разделение может негативно сказаться на общем уровне подготовки учеников, так как они не усваивают навыки написания текстов, необходимых для успешного выполнения заданий в разных предметах. Необходимо интегрировать исторические знания с навыками, полученными на уроках русского языка, чтобы повысить качество образования и развить критическое мышление у учащихся.

На уроках географии ученикам часто приходится запоминать большие объемы информации без ясной цели, считает Дмитрий Нестеренко, учитель географии, тематический куратор конференции «ММСО.Меркатор» и методолог «СберКласса». Он подчеркивает, что такой подход не способствует глубокому пониманию предмета и не развивает критическое мышление. Важно переосмыслить методы обучения, чтобы сделать изучение географии более значимым и актуальным для учеников.

Спикер поделился личным опытом: в школе он изучал список стран с наибольшим населением, в университете — другой. Сегодня мир снова изменился, и этот список обновился. Политические карты и климат постоянно меняются, и на запоминание быстро устаревающих фактов уходит много времени. Однако это не значит, что географические знания не важны для детей, ведь несмотря на доступность информации в интернете, умение ориентироваться в географии остаётся актуальным и полезным навыком.

Дмитрий Нестеренко подчеркивает, что знания и навыки не следует противопоставлять, так как они взаимосвязаны. Навыки формируются на основе знаний, и важно осознавать, что изучение географии не сводится лишь к запоминанию столиц. Цель заключается в том, чтобы, услышав название страны, например, «Бурунди», понимать, что это государство расположено в Африке, а «Кирибати» — в Океании. Такой подход позволяет использовать атлас для более глубокого знакомства с географией и контекстом стран, а не просто механически запоминать факты.

Вопрос «зачем это нужно?» остается без ответа не только у учителей начальных классов, но и у специалистов в других областях. Мария Смирнова, тематический куратор конференции «ММСО.Ушинский», создатель сайта Nachalka.com и заместитель директора по содержанию образования в школе имени В. В. Маяковского, проанализировала текущее состояние программы начального образования и подчеркнула важность понимания ее целей и задач. Важно, чтобы образовательные инициативы были четко обоснованы и соответствовали современным требованиям, что позволит повысить качество обучения и удовлетворить потребности учеников и родителей.

Дети, их родители и учителя часто инвестируют значительное время в развитие навыков, которые не имеют практического применения ни в учебе, ни в жизни. К примеру, год обучения грамоте может быть потрачен на освоение звукового анализа слов с использованием схем, однако в дальнейшем такие схемы не находят применения. Это подчеркивает необходимость пересмотра подходов к обучению и акцентирования внимания на навыках, которые действительно пригодятся в будущем. Эффективное образование должно ориентироваться на практическое применение знаний, что поможет детям лучше подготовиться к реальной жизни и учебным вызовам.

В результате недостаток времени сказывается на развитии ключевых навыков, таких как познавательная инициатива, самостоятельность и субъектность ученика. Основное внимание в начальной школе акцентируется на решении стандартных задач, что ограничивает возможность учащихся развивать критическое мышление и креативность. Необходимо изменить подход к обучению, чтобы уделять больше времени формированию этих важных компетенций, которые будут способствовать успешному обучению в будущем.

Учебники по русскому языку, по мнению Анны Выборновой, тематического куратора конференции «ММСО.Зализняк», учителя русского языка в школе «Летово», эксперта ОГЭ и автора курсов по словесности и функциональной грамотности, обладают высокой фундаментальностью. Они содержат обширный материал, требующий запоминания, а также множество упражнений для закрепления правил. Однако, в ряде случаев, более эффективным подходом является не механическое заучивание, а осознание причин и целей написания слов и предложений. Выборнова подчеркивает, что, отвечая на вопрос «зачем», мы можем по-новому взглянуть на пунктуацию. Например, использование двоеточия и тире станет более осмысленным, если мы поймем, что хотим донести. Такой подход способствует углублению понимания русского языка и развитию функциональной грамотности у учащихся.

Евгений Личкин, тематический куратор конференции «ММСО.Шекспир» и учитель английского языка школы №1570, отметил, что в английском языке существует аналогичная проблема. На протяжении всех школьных лет ученики изучают и практикуют отдельные правила грамматики, однако время, отводимое на живое общение на изучаемом языке, минимально. Это приводит к тому, что ученики не могут применять свои знания в реальных ситуациях, что, по мнению спикера, полностью обесценивает процесс изучения иностранного языка.

Важно говорить правильно, но ключевым моментом остается сам процесс общения. Даже если вы досконально знаете все четыре типа условных предложений, отсутствие практики в их использовании в разговорной речи сводит на нет все ваши знания. Эффективная коммуникация требует не только теоретических знаний, но и умения применять их в реальных ситуациях. Поэтому важно не только изучать грамматику, но и активно практиковать речь, чтобы навыки стали естественными и интуитивными.

Кирилл Медведев, директор Фонда выпускников «Новой школы» и тематический куратор конференции «ММСО.Эйлер», отметил, что перегрузы можно обнаружить даже в математике. Это свидетельствует о разнообразии подходов и возможностей, которые предоставляет данная наука.

При изучении русского и английского языков, как и в математике, основное внимание уделяется навыкам учащихся. Однако рутинные вычислительные операции могут показаться скучными, а их практическая значимость не всегда очевидна. Например, учителя часто называют курс математики для 5-6 классов «мрачным Средневековьем», поскольку на однообразные вычисления уходит значительная часть времени. Это подчеркивает необходимость поиска более интересных и эффективных методов обучения, которые могут сделать изучение математики более увлекательным и полезным для учеников.

Медведев утверждает, что проблема заключается не в том, что некоторые темы являются лишними, а в объеме и глубине их изучения. Избыточное количество рутинных заданий приводит к тому, что многие ученики в 5-6 классах теряют живой интерес к математике. Это снижение любопытства может негативно сказаться на их дальнейшем обучении и восприятии предмета. Важно находить баланс между количественным и качественным подходом к обучению, чтобы поддерживать интерес учащихся и развивать их навыки в математике.

Устаревшая структура

Кирилл Медведев считает, что избыточное внимание к вычислительным навыкам в математике является наследием устаревших подходов. В современном мире для инженеров всех специальностей расчетные операции чаще всего выполняются с помощью программ, таких как Excel. В то время, когда формировалась структура школьной программы, доступные вычислительные инструменты были совершенно иными. По мнению Медведева, некоторые темы школьного курса коренятся в старых представлениях о природе инженерной деятельности. В то же время, более актуальные области, такие как моделирование, прогнозирование, вероятности и математическая статистика, не находят должного отражения в учебной программе. Это создает пробелы в подготовке будущих специалистов, которые должны быть готовы к современным вызовам в инженерии и других областях.

В других школьных предметах также наблюдается проблема устаревшей структуры. Курс географии, по мнению Петра Нестеренко, унаследовал не только практики 50-летней давности, но и методики натуралистов конца XIX – начала XX века. В то время академическая география была описательной наукой, и до сих пор школьные учебники стремятся к энциклопедичности, пытаясь вместить в программу все детали о каждой стране. Это приводит к перегрузке информации и снижению качества усвоения материала. Необходимо обновить подход к преподаванию географии, чтобы сделать его более актуальным и практикоориентированным, что поможет учащимся лучше понимать современный мир.

Русский язык сталкивается с аналогичной проблемой. Учебники по нему представляют собой отражение науки, но в основном это лингвистика, как отмечает Анна Выборнова, ссылаясь на времена Виноградова и Аванесова. Для ученика, стремящегося в будущем стать лингвистом, такие учебники явно не подходят. В результате, несмотря на свою фундаментальную основу, учебники по русскому языку не способствуют подготовке школьников к изучению лингвистики в вузах и карьере в научной сфере. Это создает необходимость в более актуальных и специализированных ресурсах, которые смогут эффективно подготовить молодое поколение к исследованиям в области языка и лингвистики.

Методики преподавания английского языка, по мнению Юрия Ээльмаа, восходят к обучению военных переводчиков, которые изучали язык потенциального противника. Евгений Личкин не разделяет данную точку зрения, подчеркивая, что в российских школах новые технологии изучения иностранных языков внедряются с трудом. Например, о методе CLIL (content and language integrated learning), который предполагает изучение другого предмета на иностранном языке, известно далеко не каждому школьному преподавателю. Личкин считает, что внедрение технологии CLIL могло бы значительно улучшить уровень живой коммуникации на английском языке в школе. При этом язык рассматривается не как набор абстрактных правил, а как инструмент для освоения нового и интересного. Использование CLIL могло бы способствовать более глубокому пониманию языка и его практическому применению в реальных ситуациях.

Содержимое школьной истории сталкивается с проблемой устаревшей структуры. По мнению Петра Мазаева, многие учебники по истории в школах практически дублируют содержание аналогичных изданий 70-х и 80-х годов XX века. Хотя тексты были переработаны, явного «копипаста» не наблюдается. Тем не менее, выбор тем остался прежним, что ограничивает образовательный процесс и не отражает современные реалии. Обновление содержания учебников по истории необходимо для формирования у школьников более актуального и глубокого понимания исторических событий и их значимости.

Советские авторы предоставляли системный анализ с точки зрения исторической философии, основанной на марксизме и ленинизме. Однако в настоящее время наблюдается отсутствие подобного подхода. При этом объем информации для изучения продолжает расти, как отмечает Мазаев. Это создает необходимость в разработке новых методологических основ для анализа исторических процессов, учитывающих современные реалии и подходы.

В нашей образовательной системе внедрён историко-культурный стандарт, касающийся русской истории. Рекомендуем вам ознакомиться с ним и обратить внимание на тех личностей, о которых у вас нет информации. Уверяем, что вы не будете знать около 80% из них. Важно отметить, что авторы учебников сталкиваются с необходимостью интегрировать эти фигуры в свои материалы. В результате в учебниках по истории часто можно встретить фразы вроде: «А ещё в это время активно действовали…», после которых следует длинный перечень имен. Это подчеркивает важность расширения знаний о ключевых личностях, влияющих на наше прошлое.

Отсутствие академического консенсуса

Преподавание истории России сталкивается с серьезными проблемами, связанными с её структурой и избыточным содержанием. Эти трудности становятся особенно очевидными в свете мнения Петра Мазаева, который подчеркивает, что текущая учебная программа представляет собой неустойчивый компромисс. В результате этого учащиеся могут испытывать трудности в усвоении материала, что негативно сказывается на качестве образования. Необходима реформа, направленная на упрощение и систематизацию содержания, чтобы обеспечить более эффективное обучение и глубокое понимание истории России.

Изменение текущего курса может вызвать значительные разногласия. С одной стороны, будут звучать призывы вспомнить всех святых Русской православной церкви начала XX века, с другой — появятся голоса, напоминающие о значении пионеров-героев. Такие дискуссии подчеркивают важность исторической памяти и различные подходы к интерпретации прошлого. Важно учитывать, что каждая точка зрения имеет право на существование и может обогатить наше понимание истории.

Мазаев предположил, что, возможно, лучше оставить всё как есть. Юрий Ээльмаа напомнил, что в преподавании истории в любой стране всегда существует ценностная развилка. Вопрос в том, зачем обучать детей истории: для развития критического мышления или для формирования национальной идентичности? На уровне школьного образования одновременно достичь обеих целей невозможно. Таким образом, проблемы школьного преподавания истории остаются клубком противоречий, заключил Ээльмаа.

Текст для SEO должен быть информативным и содержать ключевые слова, которые помогут повысить видимость в поисковых системах. Постарайтесь сосредоточиться на основной теме, избегая лишних слов и символов. Например, если ваш текст касается путешествий, можно упомянуть популярные направления, советы по планированию поездок и важные аспекты, на которые стоит обратить внимание туристам.

Читайте также:

Эксперт высказал критику по поводу введения истории в учебную программу с первого класса. Он считает, что такое раннее знакомство с предметом может быть неэффективным и не способствовать полноценному усвоению материала. Важно учитывать возрастные особенности детей и их готовность к восприятию исторических фактов. Критик также подчеркнул необходимость более продуманного подхода к образовательным стандартам, чтобы обучение истории было не только информативным, но и интересным для школьников.

Учителя не готовы управлять содержанием

Учебные материалы важны, но качество обучения во многом зависит от учителя. Педагог выбирает, какие темы осваивать быстрее, а в какие углубляться, а также определяет, какие дополнительные источники информации будут полезны. Решения, принимаемые учителями, влияют на эффективность образовательного процесса и помогают создать более глубокое понимание предмета у учеников.

Мария Смирнова подчеркнула, что нельзя отрицать важность учебника как инструмента в арсенале профессионального учителя. Однако она отметила, что немногие педагоги готовы проявить смелость, превышающую рамки, установленные авторами рекомендованных для школьного обучения пособий. Это означает, что учебники определяют границы содержания всего образовательного процесса в школе, ограничивая возможности для творчества и инноваций в преподавании.

Читать также:

Учителя действительно верят, что их работа оказывает значительное влияние на успехи учеников. Профессиональный подход и личная вовлеченность педагогов способны формировать не только знания, но и мотивацию, уверенность и интерес к обучению. Эффективное взаимодействие между учителем и учеником играет ключевую роль в образовательном процессе. Многие исследования подтверждают, что поддержка и внимание со стороны учителей способствуют повышению академической успеваемости и развитию критического мышления у детей. Таким образом, роль учителя в образовательном процессе нельзя переоценить, и именно от него во многом зависит, как ученики будут воспринимать знания и применять их в будущем.

Участники обсуждения отметили, что учителя часто сталкиваются с отсутствием как возможности, так и желания самостоятельно разрабатывать содержание учебного предмета. Заместитель заведующего лабораторией социально-гуманитарного общего образования Института стратегии развития образования Российской академии образования Илья Лобанов на примере обществознания подчеркнул эту проблему. В ходе подготовки примерной рабочей программы по предмету он неоднократно задавал учителям и методистам из разных регионов вопрос о том, какие темы следует исключить из школьного курса обществознания. Однако ни одно предложение не было получено. Лобанов связывает данную ситуацию с низким качеством подготовки учителей, что, в свою очередь, негативно сказывается на образовательном процессе и ограничивает возможность обновления учебных программ.

Не все педагоги способны свободно работать с содержанием учебного процесса. Большинство учителей предпочитают четкие ориентиры и инструкции. Уверяю вас, в ближайшее время изменить этот подход будет крайне сложно. Никто не сможет кардинально изменить мышление и привычки этих специалистов.

Лобанов подчеркивает важность предварительного отбора предметного содержания учебников до их поступления в школы. Это позволит убедиться в качестве и актуальности материалов, что в свою очередь положительно скажется на образовательном процессе. Подбор тем и содержания должен основываться на современных требованиях к обучению и потребностях учащихся, что обеспечит более эффективное усвоение знаний.

Переделайте текст, сохраняя основную тему, и оптимизируйте его для SEO, добавляя необходимые ключевые слова. Избегайте добавления лишнего контента, смайлов и специальных символов. Не используйте разделение на пункты. Текст должен оставаться чистым и легким для восприятия.

Читайте также:

Исследования будущего и профессиональные экзамены как ключевые элементы улучшения подготовки учителей

Современное образование требует от учителей не только глубоких знаний, но и способности адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Исследования будущего становятся важным инструментом для формирования компетенций, необходимых для успешного обучения. Вместо традиционной теории, акцент на практических аспектах и реальных ситуациях позволяет будущим педагогам развивать критическое мышление и инновационные подходы.

Профессиональные экзамены могут служить эффективным способом оценки готовности учителей к реальным вызовам образовательного процесса. Они не только проверяют теоретические знания, но и оценивают практические навыки и умение применять их в классе. Такой подход способствует повышению качества образования и подготовке специалистов, способных эффективно работать в разнообразных условиях.

Интеграция исследований будущего и профессиональных экзаменов в программу подготовки учителей позволяет создать более динамичную и актуальную образовательную среду. Это, в свою очередь, способствует формированию квалифицированных педагогов, готовых к вызовам современности и способствующих успешному обучению своих учеников.

Выступления других участников демонстрируют, что учителя не проявляют инициативу в проектировании актуального предметного содержания из-за сложности интеграции новых подходов в перегруженные учебные программы. Евгений Личкин отметил, что наиболее популярным ресурсом среди учителей английского языка является сайт «Решу ЕГЭ». Это при наличии возможности использовать методический опыт со всего мира, так как английский язык изучается в множестве стран. Однако учителя остаются в рамках традиционного подхода, сосредоточенного на обучении языковым клише, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ. Развитие навыков живой коммуникации на иностранном языке не стоит в приоритете у большинства педагогов. Такой подход ограничивает возможности студентов в реальном использовании языка, что, безусловно, требует пересмотра образовательных стратегий.

Кирилл Медведев поднимает важную тему, касающуюся преподавания математики в России. Он отмечает, что российская образовательная система сохранила одну из своих сильных сторон — акцент на геометрии. В школьной программе ей уделяется достаточно времени для того, чтобы ученики не только запоминали теоремы, но и учились их доказывать, что позволяет глубже понять предмет. Однако существует проблема нехватки времени у учителей математики, как и у преподавателей других дисциплин. Уроки могут пропадать из-за праздников, а часть занятий уходит на подготовку к ОГЭ, в результате чего времени на качественное изучение остается недостаточно. По мнению Медведева, это приводит к тому, что учителя начинают экономить на доказательствах, что в свою очередь вызывает у учеников страх перед геометрией — без тщательного разбора материал становится непонятным. Как следствие, сильная сторона преподавания остается недоиспользованной.

Некоторые эксперты имеют разные мнения по данному вопросу. Пётр Мазаев отметил, что ему неизвестны исследования, которые бы подтверждали, что российские учителя истории адаптируют содержание предмета в соответствии с личными взглядами. Важно провести анализ учебных программ и методов преподавания, чтобы понять, как именно формируется историческое сознание у учеников в российских школах.

Цикличность

Илья Лобанов выразил самые положительные отзывы о содержании дискуссии. В 2018 году для предмета «Обществознание» была принята обновлённая концепция преподавания, которую он оценивает как успешную. Разработчики сохранили основные элементы курса и добавили новые темы, акцентируя внимание на финансовой и медиаграмотности. Это позволяет учащимся не только углубить свои знания, но и подготовиться к современным вызовам общества.

Он также выделил несколько проблем, среди которых цикличность курса. Конституцию изучают дважды: в общей средней и старшей школе. С введением углубленного уровня изучения обществознания для старших классов потребуется разработать новый подход к преподаванию Конституции. Это может привести к дублированию материалов и усложнению учебного процесса.

Вопрос цикличности обучения русского языка становится все более актуальным, как подчеркнула Анна Выборнова в своем выступлении. Она отметила, что каждый год ученики вновь сталкиваются с задачей научиться писать грамотно, однако прогресса в этом направлении не наблюдается. Многие правила орфографии и пунктуации изучаются еще в начальной школе, но учебные материалы для 5-го класса зачастую не связаны с предыдущими знаниями, и процесс обучения фактически начинается с нуля. Каждый новый учебный год ставит перед учениками цель освоить одни и те же правила, но, как ранее отмечала Выборнова, без ответа на вопросы «зачем» и без опоры на современные достижения лингвистики этот процесс остается неэффективным. Важно интегрировать актуальные лингвистические концепции в учебный процесс, чтобы сделать обучение более осмысленным и результативным.

Оторванность от современного мира в деталях

Дискуссия началась с предположения о том, что образовательная программа, представленная школьникам, устарела. В ходе обсуждения стало очевидно, что проблема заключается не только в том, что школьные предметы не способствуют развитию необходимых навыков или слишком много внимания уделяется неактуальным темам. Существует также ряд трудностей на базовом уровне, связанных с содержанием учебных текстов. Эти тексты не всегда соответствуют современным требованиям и интересам учеников, что затрудняет их обучение и восприятие материала.

Ученики часто не осознают важности изучения политической карты мира, однако учебники, представленные в школе, демонстрируют примеры, тексты параграфов и иллюстрации, относящиеся к менее знакомым им регионам. Это становится заметным уже в начальных классах, как отметила Мария Смирнова. Знание политической карты мира не только расширяет кругозор, но и формирует понимание международных отношений и глобальных процессов. Важно, чтобы школьники не просто запоминали названия стран и их столицы, но и осознавали значимость этих знаний для своей жизни и будущей профессиональной деятельности.

Открыв учебник «Окружающий мир» по темам «Виды транспорта» или «Три кита экономики» для 2–3 классов, можно заметить, что содержание этих учебников практически не изменилось с тех пор, как по ним учились бабушки современных учеников. Это свидетельствует о том, что методики преподавания и изучаемые темы остаются актуальными, однако важно обновлять и адаптировать учебные материалы к современным реалиям. Обеспечение учащихся актуальными знаниями о транспорте и экономике имеет ключевое значение для их развития и понимания мира вокруг.

Учебники английского языка не всегда успевают отражать актуальные изменения в языке. Как отметил Евгений Личкин, «учитель узнаёт новый английский язык через русифицированный английский сленг от своих учеников». В качестве примера он привёл слово «cringe», которое активно используется в современном общении. Это подчеркивает важность обновления учебных материалов и адаптации их к реальным языковым практикам. Для эффективного изучения английского языка необходимо учитывать новые слова и выражения, которые появляются в разговорной речи, чтобы обучение было актуальным и соответствующим современным тенденциям.

По мнению Дмитрия Нестеренко, в программе курса географии недостаточно акцентируется внимание на ключевой задаче — приобщении к глобальному миру. Он отмечает, что часто упускается из виду важный контекст, в котором мы существуем. Например, российский национальный проект «Экология» соответствует одной из целей устойчивого развития ООН — «Сохранение экосистем суши», однако это упоминается крайне редко. Такая изолированность, по его мнению, является отголоском советской эпохи, когда диссертации по географии о зарубежных странах и континентах защищали люди, никогда не посещавшие эти места. Важно переосмыслить подход к обучению географии, чтобы лучше понимать и учитывать глобальные процессы и экосистемы, что поможет формировать более осознанное отношение к окружающему миру и его проблемам.

Кто готов к изменениям

В ходе первой части дискуссии модератор Юрий Ээльмаа отметил, что, несмотря на необходимость изменения содержания многих предметов, ни одна из действующих сторон не проявляет реального интереса к этому процессу. Авторы учебников, как правило, не склонны переписывать свои работы с нуля. Научные школы, на основе концепций которых формируется содержание учебных предметов, не готовы к поиску компромиссов, и возникает вопрос: действительно ли это необходимо для науки? Учителя, в случае внесения изменений в содержание, рискуют потерять значительный объем накопленного опыта.

Родители учеников, наряду с обществом, не проявляют интереса к изменениям в образовательной системе. По мнению Ээльмаа, их позиция чаще всего основана на ностальгии. «Компетенции и ФГОСы… Нас в советское время обучали качественно! Поэтому сегодня школа воспринимается как „еще более плохая“», — так он описывает типичное отношение родителей к школьному обучению. Непризнание современных подходов к образованию и стремление к возвращению к традиционным методам могут негативно сказаться на развитии учащихся и их готовности к новым вызовам.

Обратите внимание на следующие рекомендации:

Ученики прошлого: мифы о золотых временах образования

Образование всегда вызывало ностальгию, и многие утверждают, что современные ученики значительно отличаются от тех, кто учился в прошлом. Сравнения между поколениями часто обостряют мифы о том, как было лучше ранее. Воспоминания о школьных годах окрашены эмоциями, и нередко они идеализируют образовательный процесс, забывая о его недостатках.

Существуют стереотипы о том, что ученики прошлого были более дисциплинированными, усердными и уважали учителей. Однако стоит помнить, что каждая эпоха имеет свои вызовы и проблемы. Важно рассмотреть, какие изменения произошли в образовательной системе, и как они повлияли на учащихся. Современные технологии, доступ к информации и изменившиеся методы обучения формируют новое поколение, которое адаптируется к требованиям времени.

Ностальгия по прошлому может затушевать реальные достижения нынешних учеников. Они обладают уникальными навыками, которые позволяют им эффективно работать в условиях современного мира. Сравнение с предыдущими поколениями должно быть основано на фактах, а не на романтизированных воспоминаниях. Образование продолжает эволюционировать, и важно принимать во внимание изменения, которые происходят в обществе и технологиях.

Ученики становятся жертвами устаревших и неэффективных учебных материалов, которые не соответствуют современным научным достижениям. Антон Скулачёв ссылается на исследование Центра психологического сопровождения образования «Точка пси», в котором учащимся задавали вопросы о темах, изученных ранее. Результаты оказались удручающими. Скулачёв подчеркивает, что в школьной системе отсутствует объяснение, зачем учащиеся изучают те или иные темы и какие навыки они должны развивать. В результате ученики не понимают цели своего обучения, что критически важно для их будущего. Разработка актуального и целенаправленного учебного содержания поможет учащимся осознать важность образования и подготовит их к реальным жизненным вызовам.

Для ученика крайне важно осознать свои цели и направления развития. Понимание того, зачем он вовлечен в процесс обучения, помогает определить его зону ближайшего развития. Это знание открывает перед ним возможности для самопознания и реализации потенциала в жизни. Осознание своих возможностей позволяет ученику строить планы на будущее и принимать взвешенные решения.

Дмитрий Нестеренко подчеркнул, что изменения в школьных программах, как правило, инициируются на высшем уровне, поскольку на местном уровне нет достаточного количества инициативных предложений. Однако он отметил, что процесс обновления образовательных стандартов не так пугающ, как может показаться на первый взгляд. Обновление программ может привести к более современному и эффективному обучению, что, в свою очередь, позитивно скажется на качестве образования и подготовке учеников к вызовам современного мира.

В «Новой школе» мы провели анализ и обновили наш курс средней школы. В результате оказалось, что около 60% или даже 70% тем остались неизменными. Это подтверждает важность классического содержания образования и его актуальность для современных учащихся. Мы стремимся сохранять ключевые элементы учебной программы, адаптируя их к новым требованиям и подходам, чтобы обеспечить качественное образование для каждого студента.

Радикальные изменения в школьном курсе, основанные на новых принципах, не предполагают полного исключения старых знаний и материалов. Важно интегрировать успешные элементы традиционного обучения в современную образовательную практику. Это позволит сохранить ценность предыдущего опыта и обеспечить гармоничное сочетание старых и новых методов преподавания, что в свою очередь повысит качество образования и адаптивность школьной программы к требованиям времени.

На данный момент не наблюдается попыток радикально изменить школьные курсы. Министерство просвещения сосредоточено на приведении содержания образовательных программ к единому стандарту. В этой связи предлагаются типовые рабочие программы и учебные планы для педагогов, что способствует упрощению процесса преподавания и обеспечению качества образования.

Читайте также:

- Стало известно, что пробуждает у подростков интерес к тем или иным школьным предметам

- Как меняет композицию уроков календарно-навыковое планирование

- «Мы загружаем детей, как будто у них бесконечный ресурс»

- «Почему море грязное?»: как обучение на основе феноменов учит решать реальные проблемы

Школа с удовольствием: как научить ребёнка учиться

Вы познакомитесь с разными формами обучения и определите, какая подходит вашему ребёнку. Поможете ему преодолеть учебные сложности и перестанете тревожиться из-за успеваемости.

Узнать подробнее