Женское образование в Российской империи: история борьбы за диплом / Skillbox Media

Ради тяги к знаниям и права на профессию приходилось преодолевать как административные, так и житейские барьеры.

Содержание:

Научитесь: Кто я и чего хочу?

Узнать большеВ данной статье вы познакомитесь с ключевыми аспектами темы, которые помогут вам глубже понять предмет обсуждения. Мы рассмотрим важные детали, предоставим полезные советы и рекомендации, а также поделимся актуальной информацией. Этот материал будет полезен как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт в данной области. Читайте дальше, чтобы получить ценные знания и улучшить свои навыки.

- какой была система женского образования в Российской империи до второй половины XIX века;

- как женщинам разрешили стать вольнослушательницами в университетах, а потом передумали;

- как барышни уезжали в Париж не за красивой жизнью, а за дипломом, и какой ультиматум им поставили власти;

- почему даже альтернативу университетам — высшие женские курсы — то открывали, то закрывали;

- чего стоило курсисткам получить полноценный университетский диплом;

- как один князь устроил публичный скандал на тему женского образования;

- как женщин снова допустили в университеты, а потом — вы не поверите! — опять передумали;

- кто всё-таки подписал документ о праве женщин учиться наравне с мужчинами.

Какой была система женского образования в России до второй половины XIX века

До второй половины XIX века российские женщины имели доступ лишь к среднему образованию. Это образование предоставлялось в женских гимназиях, институтах благородных девиц — учебных заведениях закрытого типа, где девочки проживали на постоянной основе, а также в народных и епархиальных училищах. К сожалению, многие девушки вовсе не получали систематического образования и обучались лишь дома, в зависимости от финансовых возможностей своих родителей.

Качество женского образования в то время оставляло желать лучшего. Учебные программы в женских средних учебных заведениях значительно уступали тем, что предлагались в мужских классических гимназиях. В некоторых заведениях девочек не обучали иностранным языкам, как древним (греческому, латинскому), так и современным (немецкому, французскому). Изучение этих предметов было необязательным, и за них требовалась дополнительная оплата. Это создавало неравные условия для получения образования между мальчиками и девочками.

Курсы по математике и физике, а также естественно-научные и гуманитарные предметы, воспринимались как значительно более простые. Существовало мнение, что девушкам сложно справляться со сложными задачами. Вместо этого акцент делался на дополнительных занятиях по домоводству и рукоделию. В институтах благородных девиц основное внимание уделялось обучению хорошим манерам и этикету. Преподавание зачастую отличалось низким качеством. В результате, по окончании закрытых пансионов, девушки могли лишь овладеть навыками красивой одежды, танцев, пения и прочими поверхностными умениями.

Читайте также:

Елизавета Водовозова делится своим опытом обучения и сдачи экзаменов в Смольном институте. Она рассказывает о процессе подготовки к экзаменам, о специфике учебной программы и о том, как атмосфера в институте влияет на студентов. Важно отметить, что Смольный институт предлагает уникальные условия для обучения, что способствует углубленному освоению материалов и развитию критического мышления. Елизавета акцентирует внимание на том, что экзамены в институте требуют не только теоретических знаний, но и практических навыков, которые студенты приобретают в ходе учебного процесса. Такой подход помогает лучше подготовиться к будущей профессиональной деятельности и формирует уверенность в себе.

Известный педагог Д. Д. Семёнов в своих трудах отметил важность данного вопроса и подчеркнул, что… (продолжите текст, если необходимо). Его идеи остаются актуальными и по сей день, предоставляя ценную информацию для современного образования. Семёнов считал, что ключевым аспектом обучения является не только передача знаний, но и формирование у учащихся критического мышления и самостоятельности. Эти принципы могут служить основой для создания эффективных образовательных программ и методик.

Институтка прежних времён, покидая искусственную обстановку своего учебного заведения, обычно ощущала себя чуждой среди родных. Она чувствовала беспомощность и слабость в привычных жизненных обстоятельствах. Что касается домашнего воспитания, то оно либо требовало значительных расходов на наём гувернанток и учителей с сомнительной квалификацией, либо было полностью лишено разумного подхода, либо зависело от произвола прислуги. Такое положение дел подчеркивает важность качественного образования и воспитания, которые должны основываться на разумных принципах, а не на случайных обстоятельствах.

Некоторые частные женские гимназии функционировали по аналогичным образовательным программам, как и мужские классические гимназии. К примеру, Общеобразовательное женское училище Спешневой, открытое в 1868 году, и Частная женская гимназия Фишер, открывшаяся в 1872 году, предлагали своим ученицам качественное образование, соответствующее стандартам того времени. Эти учебные заведения стали важными центрами образования для девушек, обеспечивая доступ к знаниям и навыкам, необходимым для их будущей жизни и карьеры.

Мужские и женские гимназии выдавали различные документы об образовании: мужчины получали аттестат зрелости, а женщины — свидетельство об окончании. Для поступления в университет необходим был именно аттестат зрелости. Это различие в документах подчеркивало неравенство в образовательной системе и влияло на дальнейшие возможности для мужчин и женщин в получении высшего образования.

Окончание женской гимназии предоставляло степень «учительницы народных училищ». Эта квалификация открывала двери к малопрестижной и низкооплачиваемой работе. Несмотря на полученные знания и навыки, многие выпускницы сталкивались с ограниченными возможностями трудоустройства, что негативно сказывалось на их профессиональном развитии и финансовом благополучии.

В гимназиях и институтах у девушек была возможность пройти обучение в восьмом двухгодичном «педагогическом» классе. Это предоставляло шанс стать домашней учительницей или гувернанткой, а также продолжить преподавательскую деятельность в своем учебном заведении. Такой путь открывал перед ними перспективы в сфере образования и способствовал развитию педагогических навыков.

Даже представительницы привилегированных сословий не имели паспортов. Учебу они могли начать только с разрешения отца, мужа или брата. Женщины не обладали равными с мужчинами правами на труд и экономическую независимость. Например, они не могли поступить на государственную службу, а стать полноценными врачами было невозможно, поскольку для этого требовался университетский диплом.

Это означало, что женщины практически не имели возможности для самореализации вне таких сфер, как воспитание и обучение детей, медицина (в основном в роли акушерок и фельдшериц), неквалифицированный труд и различные подработки. Такие ограничения значительно сужали горизонты для женской активности и профессионального роста.

К шестидесятым годам XIX века женщины начали активно выступать против своего второсортного положения в обществе. Их борьба за равные права на образование в университетах и возможность работать по профессии продолжалась на протяжении шести десятилетий. Это движение стало важным этапом в истории феминизма и сыграло значительную роль в изменении общественного сознания о роли женщин в обществе. Женщины стремились не только к получению образования, но и к профессиональной самореализации, что в конечном итоге привело к изменениям в законодательстве и улучшению их социального статуса.

Как началась борьба женщин за право на высшее образование

В России обсуждение «женского вопроса» началось в газетах и на светских форумах во второй половине 1850-х годов. Эта тема быстро приобрела актуальность, особенно в контексте доступа женщин к высшему образованию. Проблема образования для женщин стала важным аспектом общественных дискуссий и способствовала изменениям в социальном статусе женщин в стране.

В 1871 году женщинам было разрешено поступать в Гельсингфорский университет в Хельсинки. Этот шаг стал важным моментом в истории образования, хотя и был исключением, обусловленным особым статусом Великого княжества Финляндского в Российской империи и наличием собственной правовой системы. В 1906 году Финляндия сделала ещё один значимый шаг к равенству, став первой страной в Европе, которая предоставила женщинам право голоса на выборах. Этот прогрессивный подход к правам женщин стал примером для других стран и оказал влияние на дальнейшее развитие феминистского движения в Европе.

В середине XIX века женщины начали активно добиваться доступа к университетам по нескольким причинам. Во-первых, в это время происходили значительные социальные изменения, которые способствовали повышению роли женщин в обществе. Во-вторых, растущее стремление к образованию и профессиональному развитию побуждало женщин требовать равных прав с мужчинами, включая право на высшее образование. Образование стало рассматриваться как ключ к независимости и возможностью влиять на социальные и экономические условия. Эти факторы, в совокупности с рядом общественных движений, создали благоприятную почву для активизации борьбы женщин за свои права в сфере образования.

Государственное устройство Российской империи всё более противоречило развивающимся общественным и политическим идеям, особенно тем, что касались свободы личности. В это время начала набирать популярность нигилизм, одной из ключевых идей которого стало стремление «быть собой» независимо от социальных норм и рамок. Например, многие искали способы освободиться от родительской опеки, порой прибегая к фиктивным бракам. Это стремление отражало глубокие изменения в обществе и желание людей утвердить свою индивидуальность в условиях жестких традиций и предрассудков.

Эта эпоха была насыщена борьбой за освобождение личности, особенно женской. Образованные женщины стремились избавиться от традиционных ролей гувернанток или приживалок в семьях. Информация о первых шагах женщин в трудовой деятельности и проявлениях равноправия вдохновляла провинцию, в то время как столицы, где эти изменения происходили, воспринимались как обетованная земля.

С. Г. Сватиков, «Русская студентка» (1860–1915), является значимым произведением, которое отражает реалии жизни студенток в России в конце XIX — начале XX века. В этом контексте важно отметить, что работа Сватикова предоставляет уникальный взгляд на социальные и культурные изменения, происходившие в стране в этот период. Исследование Иванова А. Е. «Студенчество России конца XIX — начала XX века. Социально-историческая судьба» подчеркивает, как произведение Сватикова помогает понять место и роль женщин в образовательной системе той эпохи. Это произведение не только иллюстрирует судьбы отдельных студенток, но и служит важным источником для изучения женского образовательного движения и его влияния на общество.

В стране наблюдается рост общественных движений, направленных на демократизацию и равноправие женщин. Активистки начинают активную просветительскую работу, стремясь повысить осведомленность о правах женщин и их значении в обществе. Эти инициативы способствуют формированию более справедливого и равноправного общества, где голоса женщин будут услышаны и учтены.

Читайте также об актуальных темах, которые помогут вам лучше понять рассматриваемый вопрос. Наши материалы содержат полезную информацию и советы, которые могут быть интересны и полезны для вас. Убедитесь, что вы ознакомились с ними, чтобы получить полное представление о теме.

Было время, когда студенты-народники 150 лет назад открывали тайные школы, стремясь распространить знания среди народа. Эти учебные заведения стали важным элементом в борьбе за просвещение и социальные изменения в России. Молодые люди, вдохновленные идеями народничества, понимали, что образование – ключ к улучшению жизни крестьянства. Они организовывали занятия по различным предметам, включая историю, математику и литературу, чтобы дать возможность простым людям развивать свои знания и навыки. Тайные школы стали символом сопротивления и надеждой на лучшее будущее для многих. Эти усилия студентов-народников сыграли значительную роль в формировании образовательных традиций и осознании важности знаний в обществе.

Во второй половине XIX века жизнь заставила многих женщин искать пути к самостоятельности. После отмены крепостного права многие дворянские семьи столкнулись с финансовыми трудностями. В результате образовалось большое количество образованных женщин, не имеющих профессии, которым необходимо было обеспечивать себя и порой заботиться о престарелых родителях или младших братьях и сестрах. Это время стало catalystом для изменения роли женщин в обществе и способствовало их выходу на рынок труда.

Опыт Крымской войны (1853–1856) оказал значительное влияние на общественное восприятие роли женщин. В ходе этого конфликта женщины впервые активно участвовали в качестве сестёр милосердия, продемонстрировав свою преданность и профессионализм. Их вклад в медицинское обслуживание и уход за ранеными стал важным шагом к признанию женской роли в обществе, что способствовало изменению стереотипов и укреплению позиций женщин в различных сферах жизни.

Важным фактором было влияние примера развитых западных стран, которое наблюдала российская образованная элита. С шестидесятых-семидесятых годов XIX века во Франции, Швейцарии, США, Германии и Италии женщины имели возможность получать высшее образование, становясь бакалаврами и затем докторами наук. Это стало стимулом для изменения взглядов на роль женщин в образовании и науке в России, что способствовало их активному вовлечению в образовательные процессы и научную деятельность.

Многие ожидали, что реформы Александра II приведут к либерализации и улучшению порядка в университетах. Эти изменения должны были способствовать развитию образовательной среды, обеспечивая более свободный обмен идеями и мнениями. Реформы затрагивали не только структуру учебных заведений, но и методы преподавания, что в конечном итоге могло привести к более качественному образованию и подготовке студентов.

Женщины активно добивались возможности учиться наравне с мужчинами. Это стремление находило поддержку среди демократически настроенных студентов и либеральных профессоров. Образование для женщин стало важным шагом к равенству в обществе, способствуя не только их личностному развитию, но и прогрессу всего сообщества.

Университетский устав, действовавший с 1835 года, не содержал прямого запрета на посещение высших учебных заведений женщинами, но и не предоставлял им официального разрешения. Пользуясь этой неясностью, некоторые университеты начали допускать девушек на лекции в статусе вольнослушательниц. Вольнослушатели представляли собой отдельную категорию учащихся: они, как и полноценные студенты, оплачивали свои занятия, однако не имели права на получение диплома без специального разрешения для сдачи экзаменов. Это открытие образовательных возможностей для женщин стало важным шагом к их дальнейшему вовлечению в высшее образование и расширению прав.

В Петербурге, Харькове и Киеве стартовали «женские походы» в университеты. Эти события привлекают внимание общественности и подчеркивают важность образования для женщин. Участницы стремятся получить доступ к знаниям и расширить свои возможности в профессиональной сфере. Такие инициативы помогают изменить стереотипы и способствуют равенству в образовательной среде. Важно поддерживать движение, направленное на улучшение условий для женщин в высшем образовании.

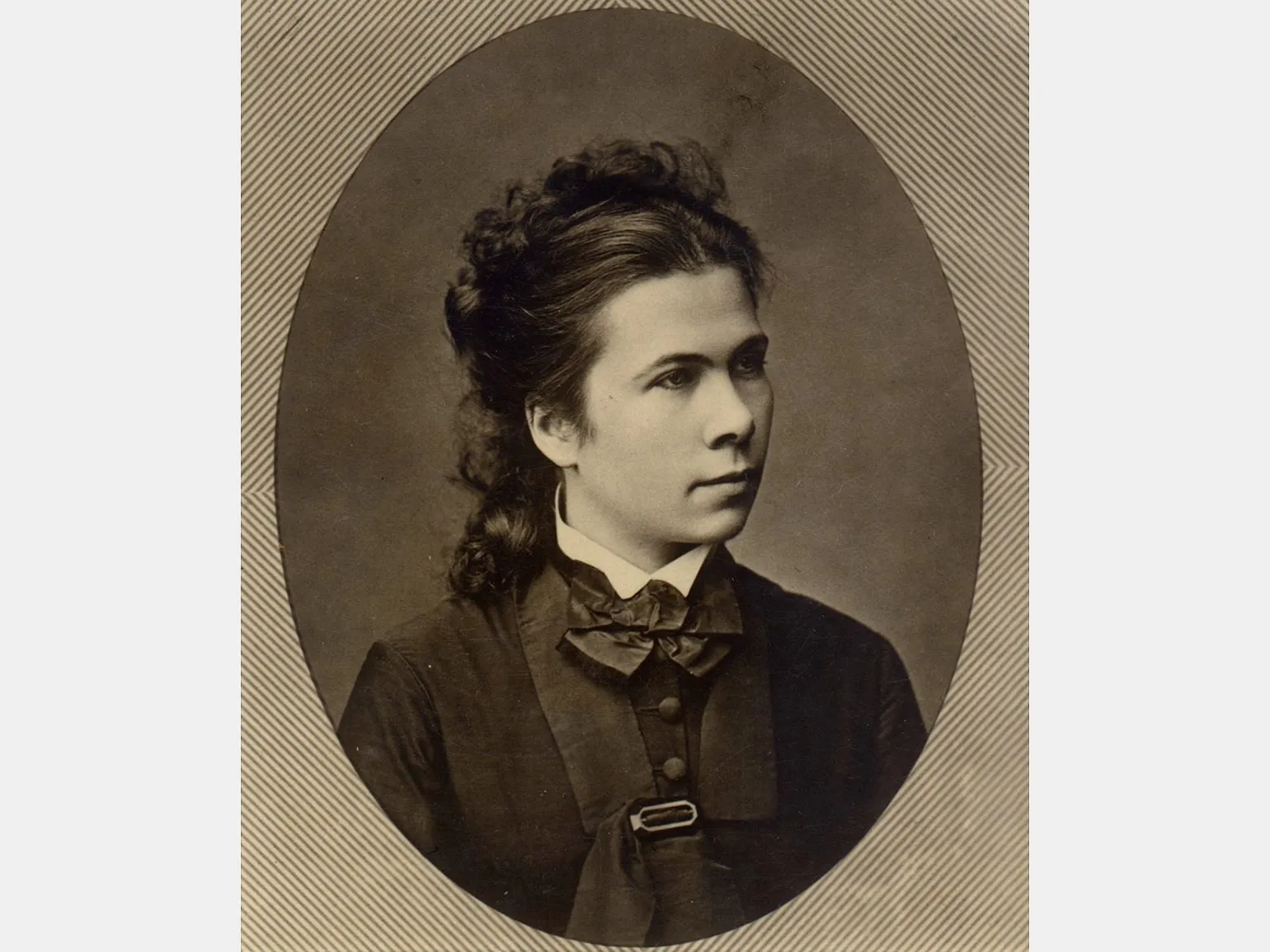

Первой женщиной, которая начала обучение на юридическом факультете Петербургского университета, стала 19-летняя Наталья Корсини. В 1860 году она начала посещать лекции под руководством профессора Константина Дмитриевича Кавелина. Его влияние в совете университета оказалось значительным: благодаря этому Наталья смогла стать вольнослушательницей, что в то время было настоящим прорывом. Появление девушки в мужском учебном заведении воспринималось как смелый шаг, и для её сопровождения в аудиторию назначали ректора или преподавателя. Этот исторический момент открыл новые горизонты для женщин в высшем образовании и стал символом борьбы за равные права.

За Корсини последовали и другие выдающиеся женщины, такие как Надежда Суслова, Мария Бокова, Антонина Блюммер и Мария Коркунова. Многие из них стали первыми женщинами-врачами в России. Интерес к медицинскому образованию среди девушек был обусловлен тем, что государственная служба для женщин была закрыта, и докторская практика в то время представляла собой одну из немногих доступных свободных профессий. Однако их интересы не ограничивались только медициной; вольнослушательницы стремились развивать свои знания и в других областях.

Некоторые девушки регулярно посещали лекции, сосредотачиваясь на определённой области, например, юриспруденции. Другие же предпочитали разнообразие и приходили на занятия различных известных учёных, чтобы расширить свои знания в разных сферах. Такое разнообразие подходов к обучению позволяет каждому выбирать наиболее подходящий стиль обучения и углубляться в интересующие темы.

Отношение к появлению женщин в университетских аудиториях варьировалось. Советы Харьковского и Киевского университетов выступали за полное уравнивание прав женщин и мужчин в области образования и получения научных степеней. В то же время, другие университеты высказывали резкое несогласие с этим. Московский и Дерптский университеты даже отказались принимать девушек в качестве вольнослушательниц. Такие противоречивые мнения свидетельствуют о том, как сложен был путь женщин к высшему образованию в разные исторические периоды.

В 1861 году в России произошли первые студенческие волнения, в которых участвовали вольнослушательницы, такие как Наталья Корсини. Многие из них были связаны с радикальными кружками, например, с организацией «Земля и воля». После раскрытия и преследования этой группы Министерство народного просвещения издало указ, запрещающий женщинам поступать в университеты. Эти события стали значимой страницей в истории образования и социальной борьбы женщин в России.

В 1863 году принятие нового университетского устава окончательно разрушило надежды на равноправие мужчин и женщин в сфере образования. Университеты были объявлены исключительно мужскими учебными заведениями, что ограничивало доступ женщин к высшему образованию и препятствовало их профессиональному развитию. Это решение оказало значительное влияние на образовательные и социальные структуры того времени и сформировало долгосрочные барьеры для женщин в академической среде.

После этого женщин начали допускать в университеты только в качестве исключения. В 1864/1865 учебном году на медицинском факультете Петербургского университета училась всего одна женщина — Варвара Кашеварова. Её поступление было поддержано и финансировано оренбургским генерал-губернатором, который нуждался в женщине-враче для оказания медицинской помощи местному мусульманскому населению.

После принятия нового университетского устава споры о высшем женском образовании в российском обществе не утихли. Противники присутствия женщин в университетах выдвигали аргументы, которые сегодня воспринимаются как абсурдные и оскорбительные, и даже тогда вызывали недовольство у многих. Вопросы о роли женщин в образовании и их праве на получение высшего образования оставались актуальными и продолжали вызывать общественные дискуссии.

Е. Ф. фон Брадке, чиновник ведомства просвещения, утверждал, что женский пол не обладает физическими и интеллектуальными способностями, необходимыми для изучения анатомии, медицины, юриспруденции или филологии. Он считал, что женская природа не соответствует требованиям этих дисциплин из-за их сложности и строгой логики. Такое мнение отражает устаревшие стереотипы о возможностях женщин в науке и образовании. Важно пересмотреть подобные установки и признать, что женщины способны достигать высоких результатов в любых областях знаний, включая медицину, право и филологию.

Профессор П. И. Георгиевский из Петербургского университета выражал опасения, что введение приема студенток может способствовать увеличению количества преждевременных и неравных браков, а также негативно сказаться на стабильности семейных отношений.

Существовали опасения, что женщины займут места в университетах, которые, по мнению некоторых, должны принадлежать мужчинам, якобы лучше подготовленным и более заслуживающим право на поступление. Об этом высказывался, в частности, профессор Варшавского университета Г. Ф. Вороной. Такие мнения отражают устаревшие стереотипы о гендерных ролях в образовании и подчеркивают важность равного доступа к высшему образованию для всех, независимо от пола.

Некоторые выражали беспокойство о будущем науки.

Нравственный облик большинства студентов всё еще сохраняет определённые проблемы. Сближение различных социальных групп в стенах высших учебных заведений может негативно сказаться как на самих учащихся, так и на учебном процессе. В результате учебные заведения могут превратиться в места беспорядков и конфликтов, а научные исследования и образовательные достижения выйдут на второй план. Важно обеспечить гармоничное взаимодействие студентов для создания благоприятной образовательной среды.

Профессор Г. А. Тимме в своем обращении к Министерству народного просвещения поднимал важные вопросы, касающиеся образовательной системы России в конце XIX — начале XX века. В этом контексте он акцентировал внимание на необходимости реформирования учебных заведений и улучшения условий для студентов. Его идеи стали значимыми для формирования социально-исторической судьбы студенчества в этот период. В работе Ивана А. Е. «Студенчество России конца XIX — начала XX века. Социально-историческая судьба» рассматриваются ключевые аспекты, связанные с влиянием образовательных реформ на молодежь, а также их роль в общественных изменениях того времени.

Представители антиженского лагеря, согласно мнению профессора В. М. Хвостова, выражали опасения, что с получением равных прав женщины могут утратить свои уникальные качества и стать похожими на мужчин. Эти страхи подчеркивают глубокие стереотипы о роли женщин в обществе и восприятии гендерных различий. Важно осознавать, что равенство прав не означает утрату индивидуальности, а наоборот, открывает новые возможности для самовыражения и развития.

Сторонники женского образования считали все аргументы против него неубедительными и рассматривали образование женщин как важное благо для общества. Женское образование открывает новые возможности и способствует развитию не только самих женщин, но и всего общества в целом. Инвестиции в образование девушек способствуют улучшению социальных и экономических условий, повышая уровень жизни и создавая более равноправное общество.

Образование является важным аспектом для женщин, и не следует ограничивать его возможности. Женщина должна иметь равные шансы с мужчиной, поскольку это придаст ей силу, которая будет полезна в различных сферах жизни и повысит её внутреннее достоинство. Образованная женщина, обладающая развитыми умственными интересами и самостоятельным мышлением, способна внести значительный вклад не только в физическую работу, но и в интеллектуальные сферы. Это создаёт истинное благо для общества, в котором она находит своё место, разнообразя его своими талантами и призваниями.

М. Н. Катков в своем произведении «О женском образовании», опубликованном в Московских ведомостях 31 августа 1873 года, рассматривает важность образования для женщин в России конца XIX века. Катков подчеркивает, что качественное образование является ключевым фактором для развития женской личности и ее роли в обществе. В работе также затрагиваются социальные и культурные аспекты, которые влияют на образование женщин, а также необходимость реформ в этой сфере. Исследование данного вопроса актуально и в современном контексте, позволяя понять, как изменялось место женщины в обществе и как образование стало важным инструментом для достижения равенства. Цитируется по: Иванов А. Е. в книге «Студенчество России конца XIX — начала XX века. Социально-историческая судьба».

Несмотря на чёткую позицию царского правительства, активистки не оставляли попыток добиться права на посещение университетов. Они организовывали съезды, писали прошения и лично обращались к чиновникам в сфере образования, однако все усилия оказались безрезультатными. Эти настойчивые действия свидетельствовали о стремлении женщин к образованию и равенству, что в свою очередь подчеркивало важность обсуждения прав женщин в России того времени.

В 1867 году женщины из таких городов, как Петербург, Смоленск, Москва, Тифлис, Киев, Екатеринослав и Керчь, обратились в Министерство народного просвещения с просьбой о допуске к обучению в университетах. Министр просвещения Д. А. Толстой встретился с представительницами этого движения, однако их инициатива не привела к положительным результатам.

Министр отметил нехватку финансирования и выразил мнение, что женщине образование не нужно, так как она в конечном итоге выйдет замуж, и все знания потеряют значение. В ответ ему были представлены подписи под запиской, в которой утверждалось, что подобные взгляды не имеют смысла. «Это просто слова, не имеющие значения. Люди не заботятся о том, что происходит вокруг, для них важна лишь новость — вот и все», — говорилось в документе.

Н. В. Стасов делится своими впечатлениями о беседе с министром народного просвещения Д. А. Толстым. Этот разговор, отражающий важные аспекты образовательной политики XIX века, подчеркивает значимость просвещения в развитии русской культуры. Яковкина Н. И. в своем произведении «История русской культуры: XIX век» подробно анализирует этот диалог, выделяя ключевые моменты, касающиеся реформ в области образования. Стасов акцентирует внимание на необходимости улучшения образовательной системы, что имело решающее значение для формирования культурной среды России в тот период.

В следующем году журналистка Е. И. Конради, совместно с Д. И. Менделеевым и И. М. Сеченовым, инициировала обращение 400 женщин к администрации Петербургского университета. Они призвали к проведению переговоров с Министерством народного просвещения с целью создания специализированных совместных курсов. Однако ответ властей заключался в том, что русские женщины не обладают достаточной подготовкой для изучения университетских программ. Эта ситуация подчеркивает проблему доступа женщин к высшему образованию в России и необходимость изменений в образовательной системе.

Власти сделали небольшое послабление, разрешив создание высших женских педагогических и акушерских курсов при Санкт-Петербургской Императорской Медико-хирургической академии. Эти курсы, в дальнейшем переименованные в «Высшие женские врачебные курсы», просуществовали всего пять лет, и уже в 1881 году были закрыты. Полученное образование на этих курсах не открывало возможности для карьерного роста, ограничивая женщин рамками земских учреждений, возникших в результате либеральных реформ 1860-х годов XIX века. Земские врачи и учителя, как правило, сталкивались с низкими заработками и часто работали на энтузиазме, не получая достойной оплаты за свой труд.

Земские управы, сталкиваясь с острым дефицитом врачей, учителей и других специалистов, активно выступали за предоставление женщинам права на высшее образование. Это решение стало важным шагом к улучшению качества образования и обеспечению потребностей общества в квалифицированных кадрах. Признание необходимости привлечения женщин в профессиональную сферу способствовало развитию образовательной системы и повышению уровня жизни в регионе.

Доступ женщин к высшему образованию оставался ограниченным вплоть до революции 1905–1907 годов. Однако женщины не теряли надежды и продолжали борьбу за свои права. В 1901 году группа из 300 женщин обратилась в совет Томского университета с просьбой разрешить им посещать лекции совместно со студентами. Однако это обращение не получило поддержки у ректора.

Где всё-таки могли учиться женщины до революции

Когда государство закрыло доступ женщинам в университеты, у них остались два основных способа получить высшее образование: учёба за границей или обучение на высших женских курсах. Однако такие курсы стали открываться только в 70-х годах XIX века. Это ограничение создало серьезные преграды для женщин, стремившихся к знаниям, и привело к необходимости искать альтернативные пути получения образования. В результате, высшие женские курсы сыграли важную роль в образовании женщин и способствовали их интеграции в научную и общественную жизнь.

Такой вариант был доступен лишь немногим — тем, кто имел достаточные финансовые ресурсы и поддержку семьи.

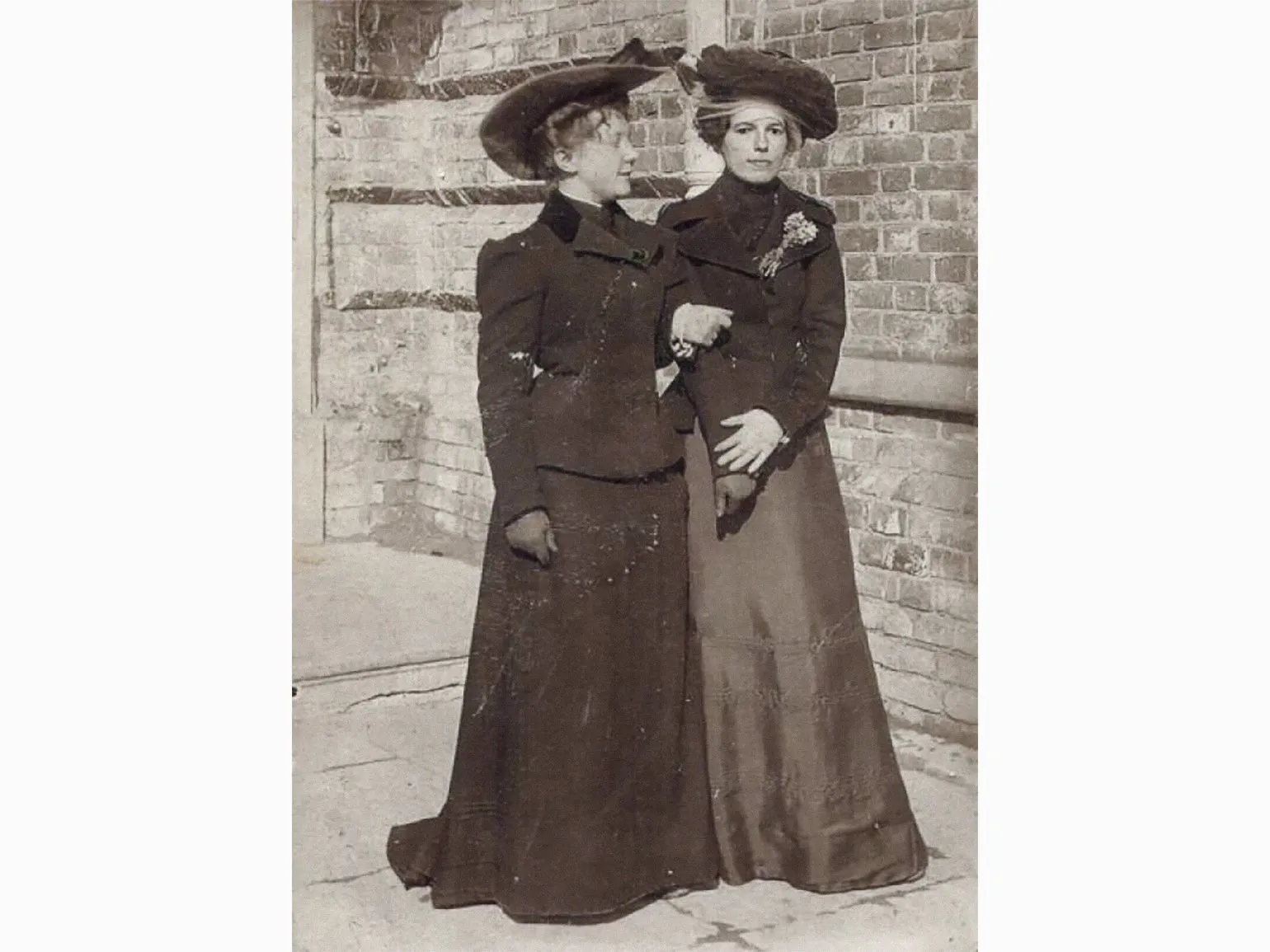

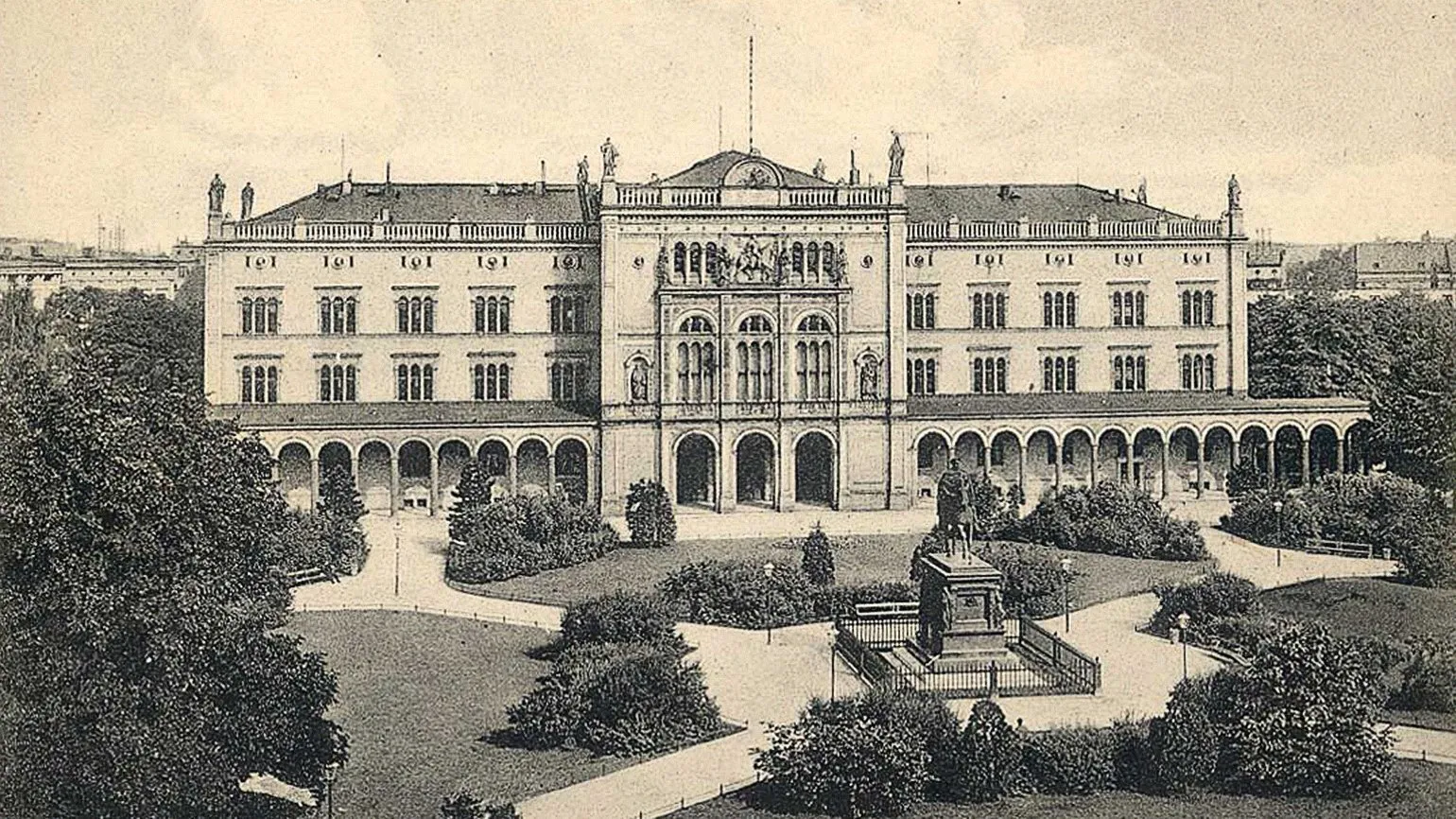

В 1873 году в Цюрихе обучались 103 россиянки. Они также уезжали за образованием в Берлин, Париж и Кёнигсберг. Однако получение диплома в этих странах было лишь первым шагом. Для того чтобы диплом был признан в России, выпускницы иностранных вузов по возвращении должны были заново сдавать экзамены за университетский курс.

Докторские степени за границей получили такие выдающиеся женщины, как Софья Ковалевская в области математики, Надежда Суслова, имеющая степень в медицине, Юлия Лермонтова, получившая докторскую степень в химии, Софья Переяславцева, специализировавшаяся на зоологии, и Анна Евреинова, ставшая доктором юридических наук. Эти достижения подчеркивают значимый вклад женщин в науку и образование, а также их роль в развитии различных дисциплин на международной арене.

Желание девушек получить образование за границей было настолько сильным, что они иногда отправлялись в путешествия без достаточных финансовых средств, скрывая свои намерения от родственников и не завершая среднее образование. К сожалению, не всем удалось достичь своей цели.

Российские власти обратили внимание на проблему, связанную с женским паломничеством за образованием. Некоторые российские студентки, обучаясь за границей, выходили за рамки научных интересов и активно взаимодействовали с политическими эмигрантами. Они даже становились участницами Первого интернационала — международного объединения рабочих. Такое поведение вызывает обеспокоенность у властей, поскольку может способствовать распространению политических идей и активизации общественных движений.

В 1873 году была создана специальная комиссия, в состав которой вошли министры внутренних дел и народного просвещения, а также руководители III и IV отделений канцелярии его императорского величества. Первое отделение занималось политическим сыском и цензурой, в то время как второе отвечало за благотворительность. Комиссия пришла к решению о создании женских курсов при университетах, которые имели строго определённую историко-филологическую направленность. Эти курсы должны были отвлечь женщин России от негативного влияния западных высших учебных заведений, способствуя формированию национального образования и укреплению традиционных ценностей в обществе.

После этого произошло скандальное событие — ультиматум российского правительства. В документе власти обвинили россиянок, обучающихся в Цюрихе, в аморальном поведении и потребовали от всех студентов за границей вернуться на родину до 1 января 1874 года. Этот шаг вызвал широкий резонанс и стал предметом обсуждения в обществе. Ультиматум отражал не только политические, но и культурные взгляды того времени, поднимая вопросы о роли женщин в образовании и обществе.

Девушкам угрожали, что они не смогут поступить на службу по специальности в России, что в действительности было практически невозможно. Им также запрещалось сдавать экзамены. В это время их пытались убедить, что в России они смогут получить качественные научные знания. Постановление было отменено лишь в 1886 году, спустя 13 лет, после чего абитуриентки из России вновь начали поступать в вузы Швейцарии.

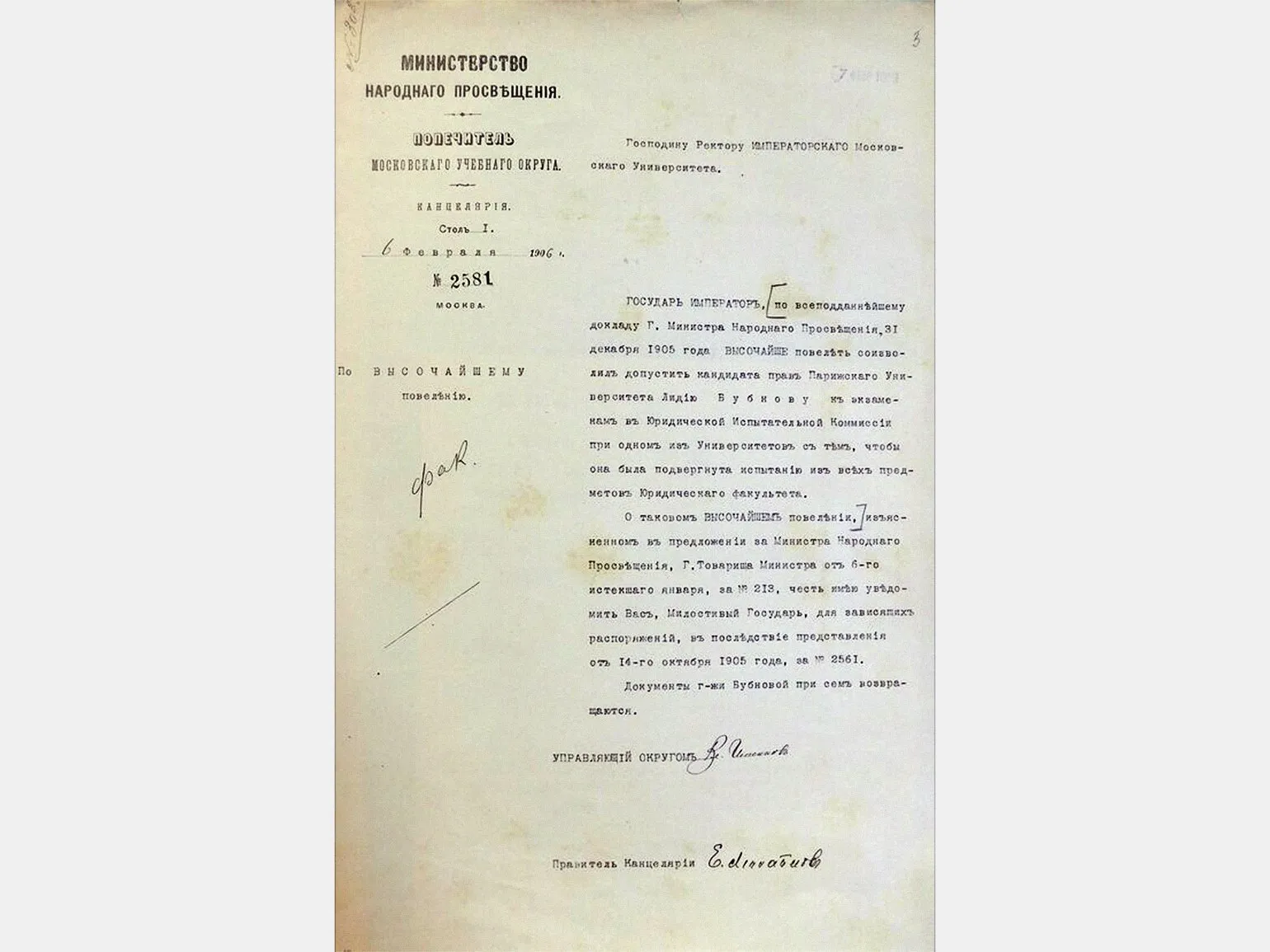

Во время Первой русской революции, охватившей период с 1905 по 1907 годы, у многих женщин, получавших образование за границей, появилась надежда на возможность завершения учебы на Родине. В связи с этим они начали подавать высочайшие прошения с просьбой о возможности возврата и продолжения образования в России. Этот процесс стал важным шагом в борьбе за образовательные права женщин и способствовал изменению общественного мнения о роли женщины в обществе.

Позвольте поздравить с принятием конституции, которую Ваше Императорское Величество щедро даровало ради благополучия своих поданных. Я являюсь студенткой четвёртого курса Бернского университета и испытываю глубокое сожаление и боль от необходимости покинуть свободное отечество для учёбы в чужой стране, особенно в условиях ограниченных финансовых возможностей. Я настоятельно прошу рассмотреть возможность зачисления меня студенткой Петербургского университета или другого учебного заведения в империи.

В телеграмме российская студентка обращается к императору, выражая свои мысли и чувства о положении студентов в стране. В этом послании она поднимает важные социальные и образовательные вопросы, касающиеся молодежи того времени. Студенчество в России в конце XIX — начале XX века было временем значительных изменений и социальных преобразований. Молодые люди стремились к новым знаниям и свободам, что отражало общие настроения общества. Этот период характеризуется активным участием студентов в общественной жизни и политических движениях, что, в свою очередь, повлияло на их судьбу и будущее страны. Исследование, представленное Ивановым А. Е., позволяет лучше понять социально-исторический контекст, в котором находилось студенчество, и его роль в формировании новых общественных идей.

Ответ на такие обращения всегда был однозначным: «Закон не позволяет женщинам поступать в университет».

Многие женщины, получившие образование в Европе, так и не вернулись в Россию. Примером является Софья Ковалевская, которая успешно занималась наукой и преподавала за границей. Ее достижения вдохновили многих и продемонстрировали потенциал женщин в научной сфере, что стало значимым вкладом в развитие образования и науки в России.

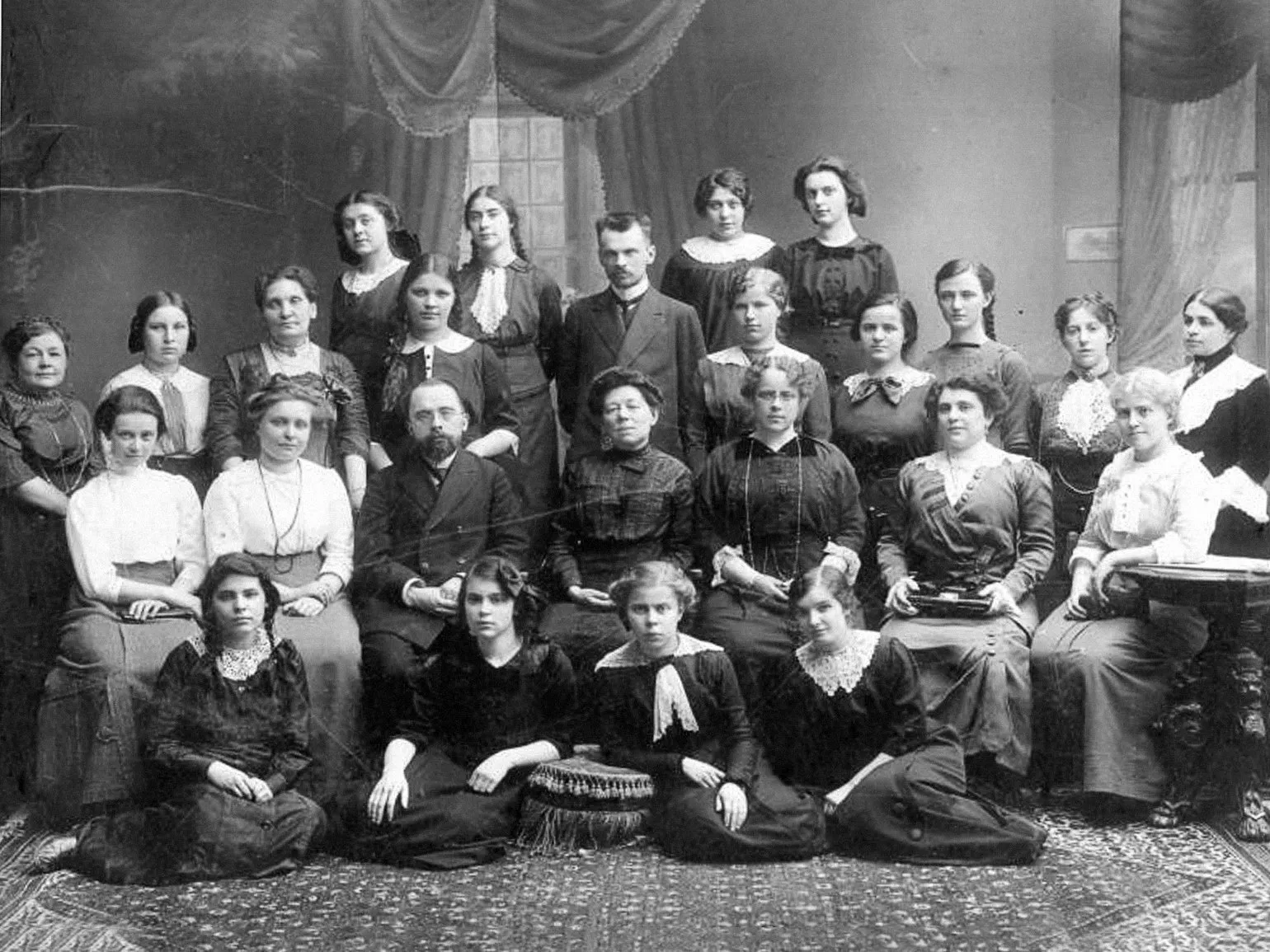

С конца шестидесятых годов XIX века начали возникать курсы, которые стали альтернативой недоступным университетам и ответом на запросы женских обществ. Первые образовательные учреждения такого рода, Лубянские курсы в Москве (открыты в 1869 году), а также Аларчинские (1869–1872) и Владимирские курсы (1872–1877) в Петербурге, предоставляли возможность обучения как для мужчин, так и для женщин. Учебные программы этих курсов были ближе к уровню средних учебных заведений. Среди курсов, ориентированных исключительно на женщин, выделялись московские курсы профессора В. И. Герье, открытые в 1872 году, и Высшие женские курсы в Петербурге, известные как Бестужевские, которые начали свою работу в 1878 году. В 1876 году правительство разрешило открытие курсов и в других университетских городах, что привело к появлению новых учебных заведений в Казани и Киеве. Эти курсы сыграли важную роль в образовании женщин и способствовали развитию их прав и возможностей в обществе.

На эти заведения почти сразу начали нападать противники женского образования, включая некоторых чиновников. Их критика подрывала доверие к инициативам, направленным на расширение образовательных возможностей для женщин. Это противостояние подчеркивало существующие предвзятости и ограничения, с которыми сталкивались женщины в стремлении к образованию.

В официальном докладе, представленном императору, отмечалось, что курсы Герье «не обладают завершённой структурой и, несмотря на свою полезность, едва ли достигают поставленных целей». На тот момент данное учреждение функционировало менее года. Аналогичную оценку получили ещё не открытые Бестужевские курсы от чиновников в сфере просвещения.

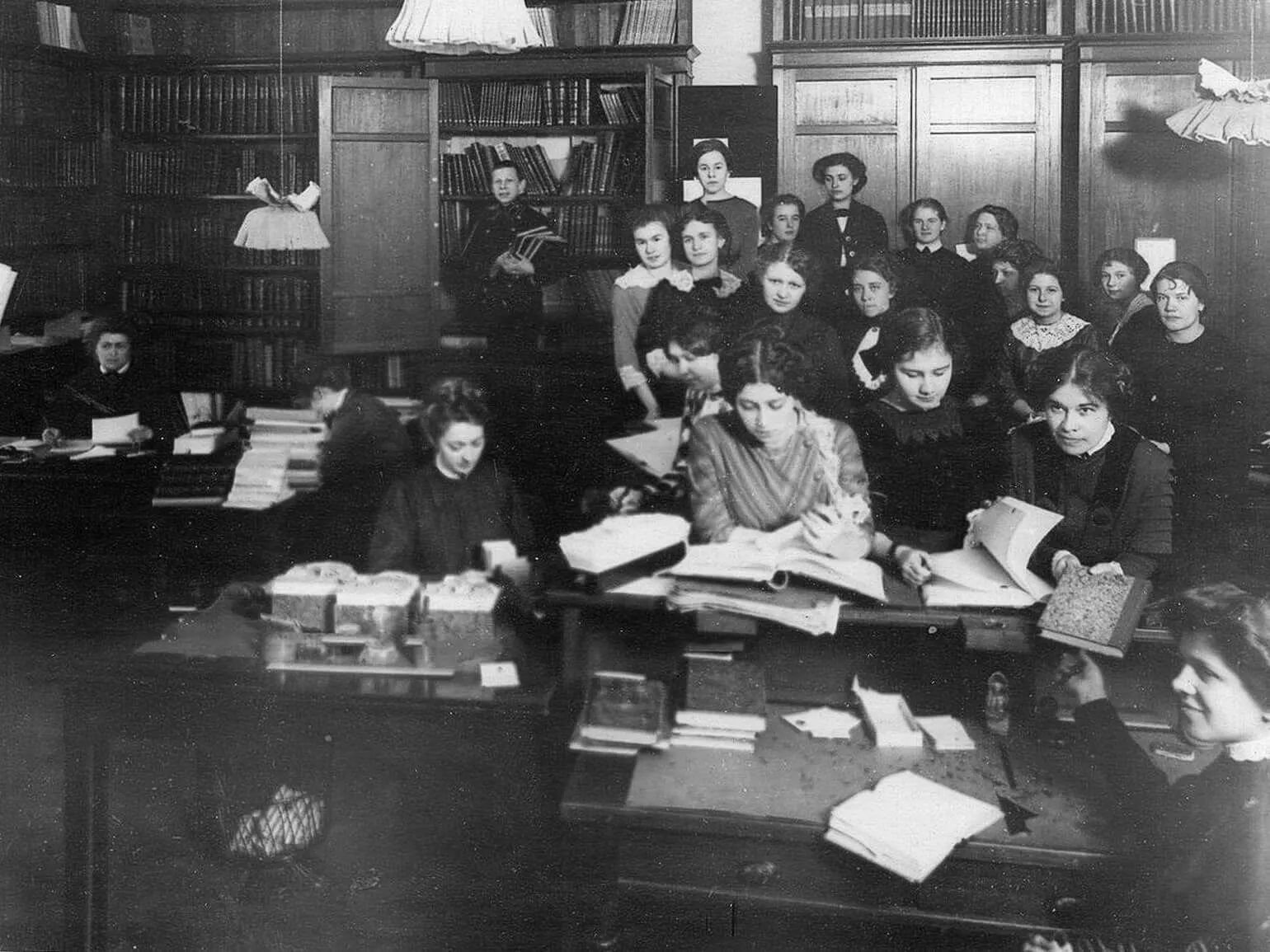

Курсы представляли собой частные учебные заведения, и их завершение не предоставляло никаких официальных прав. Выпускницы не получали дипломов или специальностей, поэтому обучение проходило в основном для личного развития и самообразования.

Учеба была платной, стоимость составляла от 50 до 150 рублей за полугодие. Многие девушки жертвовали своими средствами и испытывали финансовые трудности. Около 40% студенток питались в основном простыми блюдами, такими как суп и каша, стоимость которых была минимальной. При этом 12,7% из них не могли позволить себе полноценный обед каждый день.

Приезжие из провинции, оплатив 50 рублей за полугодие, часто остаются с небольшими суммами в кармане. Многие студентки не имеют теплой одежды или качественной обуви, о покупке необходимых учебных материалов не может быть и речи. Это приводит к активным поискам способов заработка. В газетах появляются объявления от слушательниц, предлагающих уроки, услуги переводчиков, корректоров и счетоводов. Как только появляется возможность заработать хоть немного денег, не бросая учебу, студентки спешат воспользоваться ею. Многие из них работают по 12–14 часов в сутки: утром на курсах, а вечером на различных подработках, что позволяет им улучшить свое финансовое положение. Однако есть и те, кто, несмотря на все усилия, не может найти работу.

Из записки «Общества для доставления средств высшим женским курсам» следует, что данный документ отражает важные аспекты развития женского образования в России в XIX веке. В это время женские курсы становились все более востребованными, что способствовало повышению уровня образования женщин и расширению их возможностей в обществе. Важность финансирования таких учебных заведений подчеркивает стремление общества к обеспечению равного доступа к знаниям для женщин, что в свою очередь способствовало их социальной активности и участию в культурной жизни страны. История русской культуры того времени неразрывно связана с вопросами образования и роли женщин, что делает изучение таких материалов особенно актуальным для понимания социальных изменений в обществе.

Курсы функционировали исключительно на общественные средства, включая оплату за обучение, ведомственные финансирования, такие как от городских дум, и частные пожертвования. В результате, финансовое состояние этих учебных заведений часто оставалось на уровне, сопоставимом с материальным положением самих курсисток.

Преподаватели нередко работали без оплаты, а порой даже вкладывали собственные средства в развитие курсов. Существовала острая нехватка помещений, необходимого оборудования, мебели и учебных материалов, включая книги и пособия. Часто случалось, что студентки записывали лекции, находясь на коленях перед стульями, что подчеркивало сложные условия обучения.

Некоторые курсы арендуют помещения ночных клубов, что заставляет воспитанниц по утрам убирать последствия ночных вечеринок перед началом занятий.

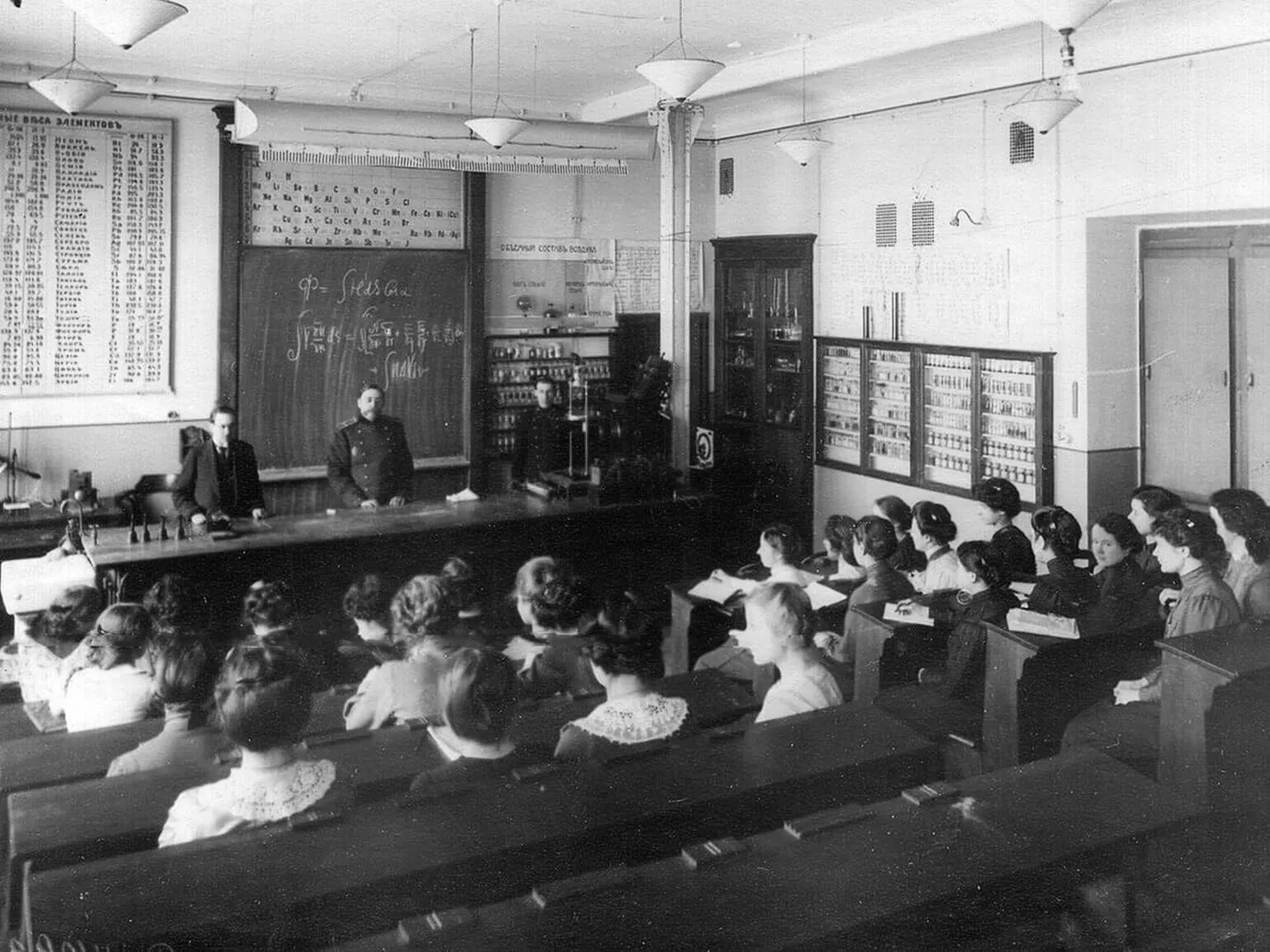

Лекторы на курсах часто отличались высоким уровнем профессионализма. Например, химию на Аларчинских курсах преподавал Д. И. Менделеев, а историю на Владимирских и Лубянских курсах читали Т. Н. Грановский и В. О. Ключевский. На курсах Герье занятия вели профессора Московского университета, тогда как на Бестужевских курсах преподавали специалисты из Петербургского университета. Такой состав лекторов способствовал качественному обучению и углубленному усвоению материала студентами.

Курсы, несмотря на свои усилия по сохранению, вскоре столкнулись с препятствиями со стороны властей. Министр народного просвещения Д. А. Толстой в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов запретил создание аналогичных учебных заведений в других городах, таких как Одесса, Варшава и Харьков. В 1886 году было приостановлено поступление студентов на уже функционирующие курсы, а последние выпускницы завершили обучение в 1888 году. Это стало значительным шагом назад для образовательной системы того времени.

Причиной этого явилось распространение среди курсисток идей вольнодумства, связанных с демократизацией и равноправием. Эти идеи оказали значительное влияние на формирование новых взглядов и подходов к социальным вопросам, способствуя обсуждению и продвижению ценностей равенства и свободы.

Вскоре в высокие кабинеты начали поступать обращения о восстановлении работы женских учебных заведений. В 1889 году представители Бестужевских курсов и курсов Герье обратились в Министерство народного просвещения с просьбой о возобновлении образовательной деятельности для женщин. Это стало важным шагом в направлении улучшения доступа женщин к образованию и профессиональному развитию.

Правительство, опасаясь увеличения социальной напряжённости, приняло решение о продолжении работы первых учебных заведений, но только с соблюдением условий, установленных Министерством. В результате были введены новые правила: уволен ректор и увеличена стоимость обучения. Тем не менее, количество студентов, обучающихся по программе Бестужева, продолжало расти с каждым годом.

Властные структуры по-прежнему проявляли жесткость в вопросах образования. Московские курсы Герье не позволяли восстановить учебный процесс на 11 лет назад — до 1900 года. Ходатайства от других университетских городов регулярно отклонялись чиновниками. Лишь под влиянием революционных событий 1905 года правительство дало зеленый свет на открытие частных высших курсов. В результате в различных городах было основано 72 подобных учебных заведения, однако до 1917 года только 59 из них продолжали существовать. В 30 из этих учреждений обучение проходили только женщины, а в оставшихся 29 был смешанный состав студентов, где курсистки составляли большинство. Эти изменения в образовательной системе отражали широкие социальные преобразования того времени и открывали новые возможности для женщин в получении высшего образования.

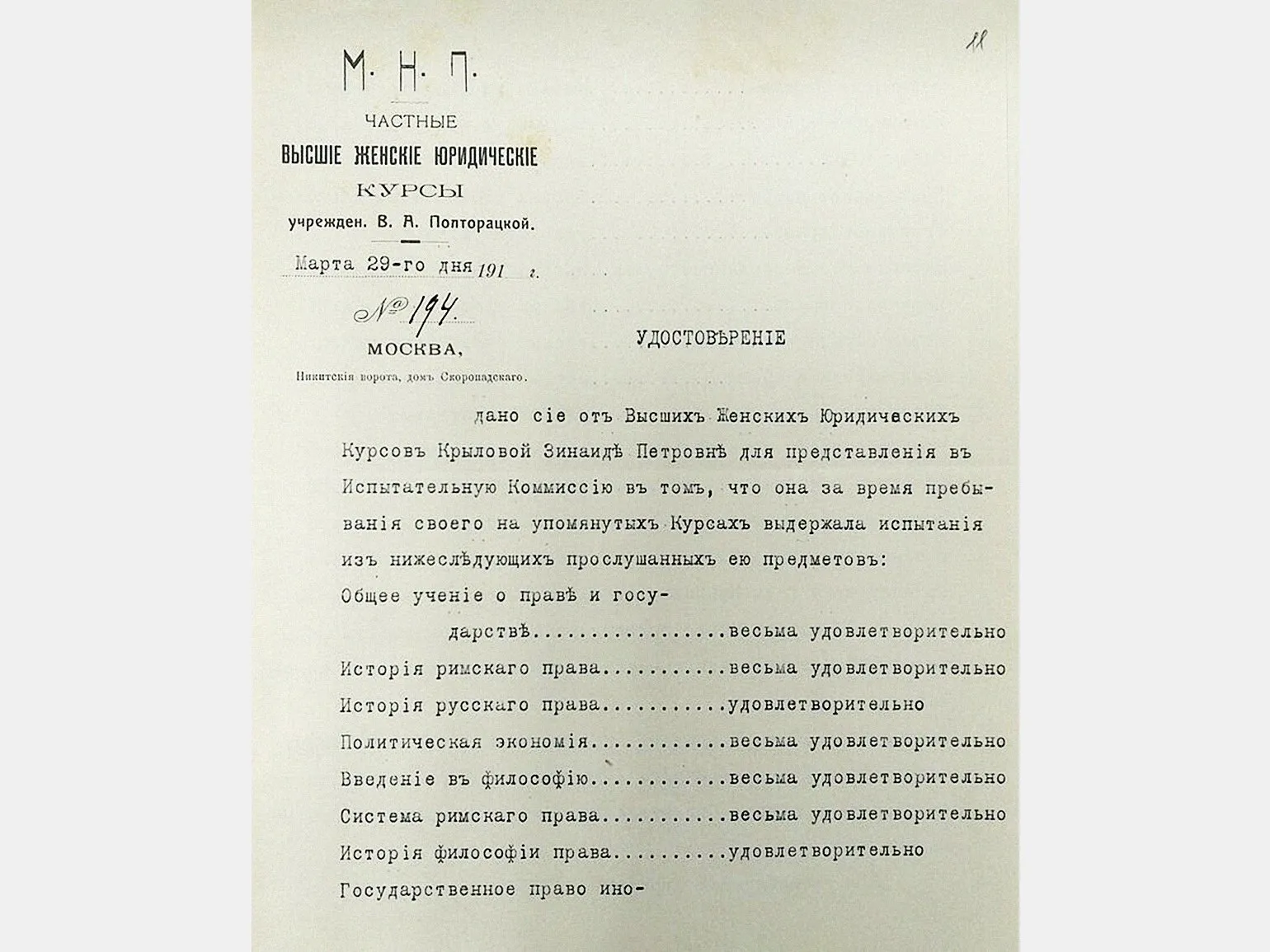

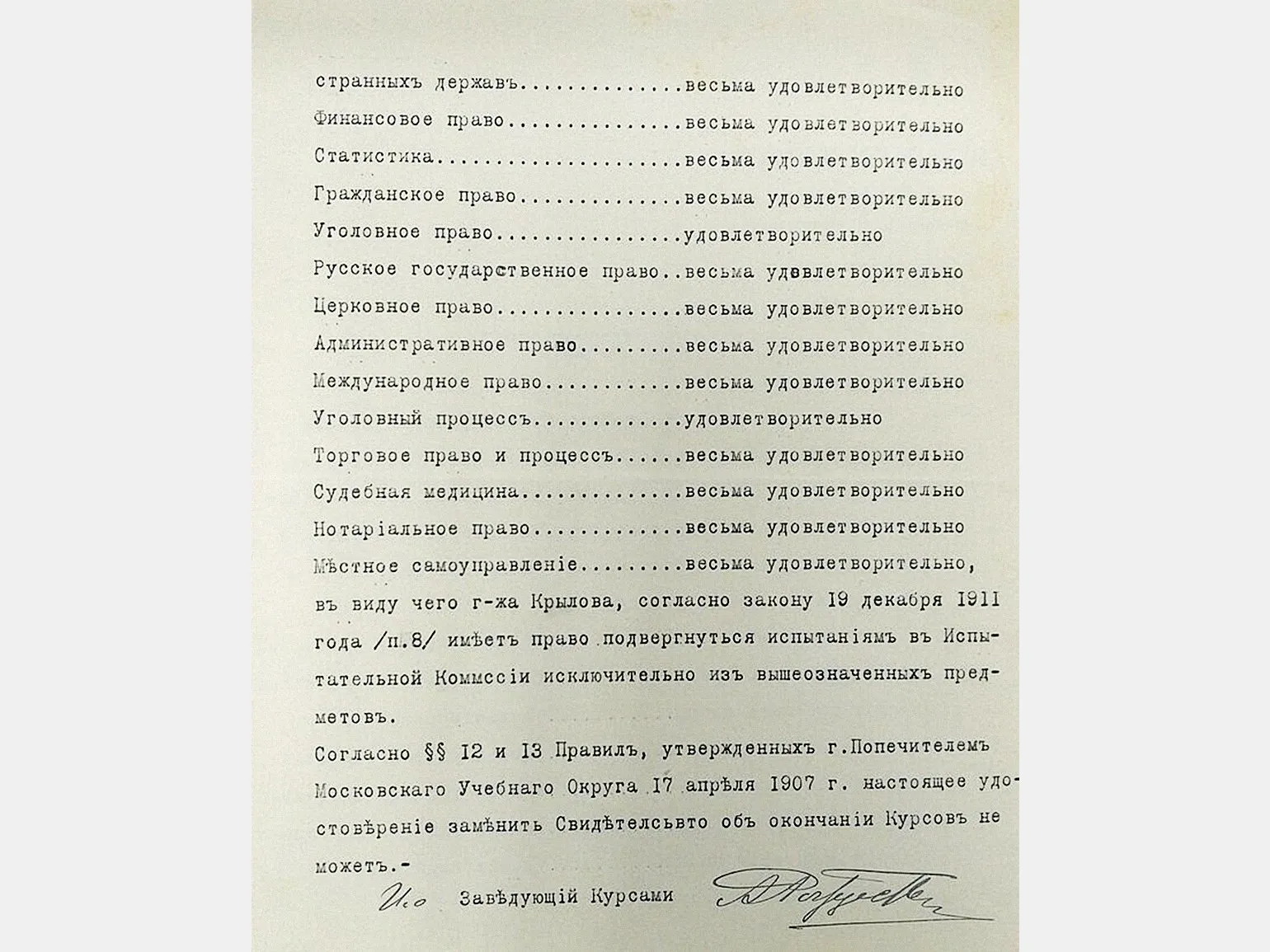

Курсистки получали образование как в области традиционных университетских дисциплин, таких как история, филология, физика, математика и медицина, так и в более практических направлениях, включая агрономию, инженерное дело и коммерцию. Юридический факультет был основан только в 1906 году на Бестужевских курсах, а затем и на частных высших женских курсах В. А. Полторацкой в Москве. Обучение проходило с высоким уровнем усердия и ответственности.

Все профессора и преподаватели отмечают восхищение, наблюдая за занятиями слушательниц. Их рвение и серьезное отношение к учебе являются отличительной чертой всех курсисток. В этом аспекте они заметно превосходят своих коллег-мужчин. Это свидетельствует о высокой мотивации и преданности делу, что делает их обучение более эффективным и продуктивным.

Профессор Е. Л. Зубашев в статье, опубликованной в газете «Сибирская жизнь» в 1912 году, делится своими наблюдениями о слушательницах Сибирских высших женских курсов в Томске. В своем анализе он подчеркивает значимость высшего женского образования в Сибири в начале XX века. Эта тема подробно рассматривается в исследовании Кузьминовой Е. Ф. и Некрылова С. А. «Высшее женское образование в Сибири в начале ХХ века», опубликованном в журнале «Вопросы образования». Важность данного материала заключается в том, что он освещает развитие женского образования в регионе и его влияние на социальные и культурные изменения в обществе.

Долгое время усилия, направленные на образование, не приносили ощутимых результатов. Обучение на курсах не позволяло получить полноценный диплом, и единственной перспективой оставалась возможность дальнейшего обучения за границей. Профессора Бестужевских курсов выделяли наиболее одарённых студенток, предлагая им возможность завершить образование и получить учёную степень за пределами страны. Изначально такие командировки не финансировались, что ограничивало доступ к ним для студентов с ограниченными финансовыми возможностями. Однако со временем они начали покрываться, что открыло новые горизонты для талантливых молодых женщин.

Выпускницы Бестужевских курсов получили возможность преподавать в старших классах женских гимназий с 1904 года. С 1906 года это право расширилось, и они также смогли вести занятия в четвёртых классах мужских учебных заведений. Это значительное достижение способствовало повышению качества образования и расширению возможностей для женщин в педагогической сфере.

В 1910 году Государственный Совет официально признал Бестужевские курсы высшим учебным заведением, предоставив им статус, сопоставимый с университетами. Это стало значительным шагом вперёд, хотя и не полностью решило вопрос. Свидетельства об окончании ВЖК были приравнены к выпускным свидетельствам университетов, но оставались ниже по статусу, поскольку не соответствовали дипломам.

С 1911 года, по специальному разрешению министра, слушательницы имели возможность сдавать государственные экзамены при Петербургском университете. Для этого им необходимо было пройти дополнительные испытания по программе мужских гимназий. Экзамены охватывали все обязательные предметы, предусмотренные учебным планом факультета за время обучения на курсах. Этот процесс стал важным шагом к обеспечению равных образовательных возможностей для женщин в высшем образовании.

Конечно, я готов помочь вам с редактированием текста. Пожалуйста, предоставьте оригинальный текст, который вы хотите изменить.

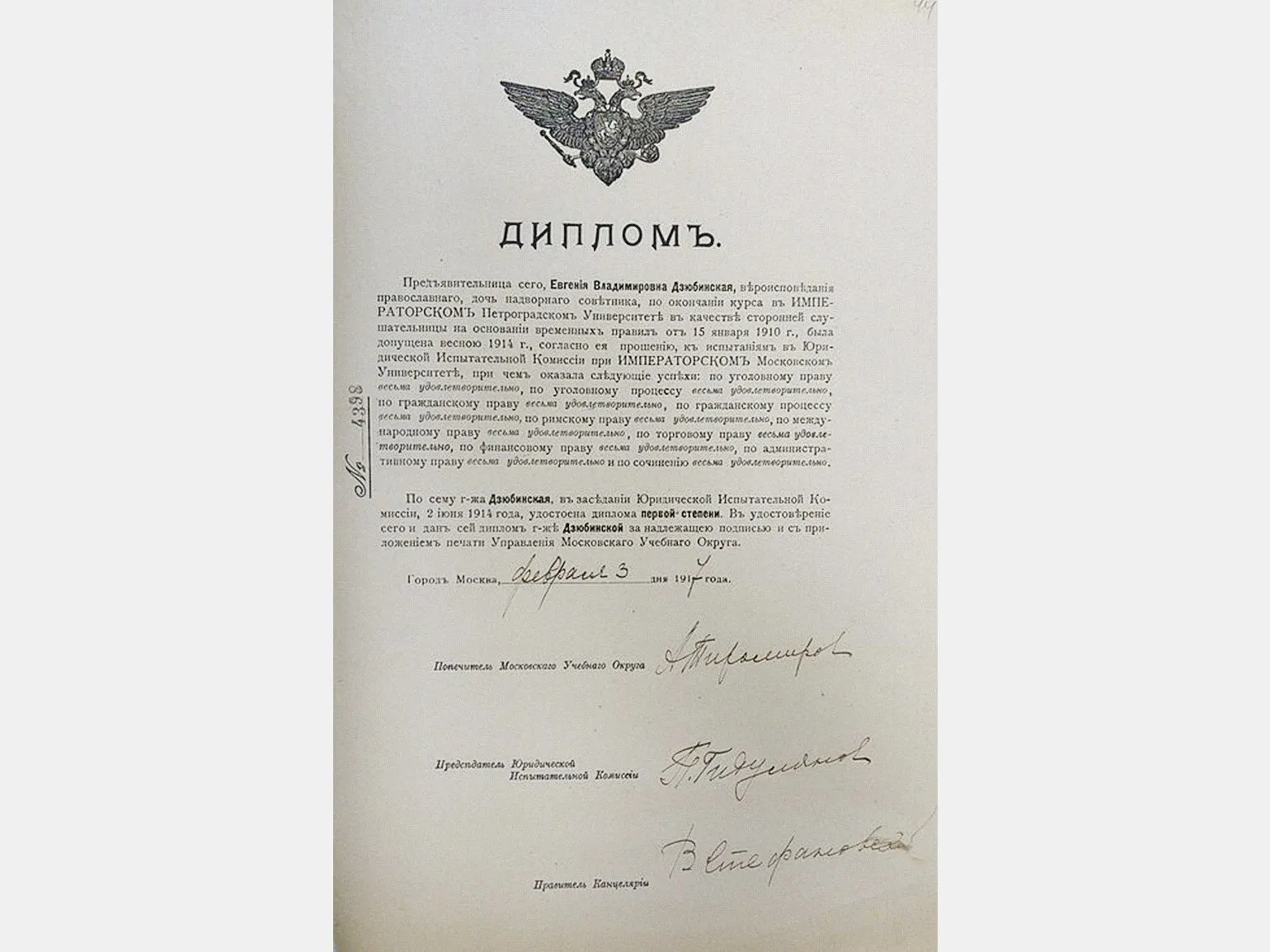

Согласно закону 1911 года, выпускницы женских курсов, чьи учебные программы официально признавались эквивалентными университетским, получили возможность проходить «окончательные испытания» в государственных комиссиях при университетах наравне с мужчинами-выпускниками. Для этого каждой выпускнице необходимо было получить специальное разрешение от министерства. Кроме того, девушкам предстояло сдать все обязательные предметы, входившие в программу факультета за годы обучения на курсах, а также пройти экзамены по программе мужских гимназий. Эти меры стали шагом к равенству в образовании и открыли двери для женщин в высшую учебную систему.

Появление женщин в университетских экзаменационных комиссиях, где сдавали экзамены студенты, вызвало интересную проблему. Об этом упоминала в своих дневниках Надежда Платонова, жена известного историка С. Ф. Платонова, в 1915 году. Этот факт подчеркивает важные изменения в образовательной системе и общественном восприятии роли женщин в высшем образовании. Принятие женщин в университетские комиссии не только меняло динамику экзаменационного процесса, но и открывало новые возможности для равноправия в академической среде.

Студенты выражают недовольство в адрес женщин, входящих в состав университетской экзаменационной комиссии, за то, что они, как кажется, устанавливают более высокие требования на экзаменах. Это означает, что женщины более тщательно готовятся и предъявляют серьезные стандарты к знаниям студентов.

Платонова Н. Н. в своем дневнике, охватывающем период с 1889 по 1921 годы, предоставляет уникальный взгляд на события и изменения, происходившие в России в начале XX века. Этот труд представляет собой ценное историческое свидетельство, которое может быть полезно как для исследователей, так и для широкой аудитории, интересующейся новейшей российской историей. Издание, выпущенное в Рязани в 2020 году, содержит тщательно собранные материалы, которые помогают лучше понять культурные, социальные и политические процессы того времени. Дневник Платоновой является не только документом личной жизни, но и важным источником информации о значимых событиях, формировавших облик современного общества.

После успешного прохождения экзаменов женщины получали диплом и соответствующее звание, что позволяло им пользоваться определенными правами и преимуществами, присущими дипломам мужских учебных заведений, за исключением служебных и сословных привилегий. Это означало, что, несмотря на наличие диплома, женщинам по-прежнему было запрещено занимать государственные должности или работать в таких профессиях, как адвокат. Тем не менее, они могли трудоустроиться на частных предприятиях, занимаясь документами и бухгалтерией. Некоторые выпускницы становились ассистентами или преподавательницами на своих курсах, но большинству из них оставалось довольствоваться лишь низкоквалифицированной работой, такой как телефонистки и телеграфистки. Эти ограничения подчеркивают неравенство в доступе к профессиональной деятельности и карьерным возможностям для женщин в тот период.

Изучайте также:

Учителя в Российской империи: уровень жизни и заработок

Учителя в Российской империи обладали разнообразным уровнем дохода и условий жизни, которые во многом зависели от региона, типа учебного заведения и образовательного уровня самих педагогов. В крупных городах, таких как Санкт-Петербург и Москва, зарплаты учителей были выше, чем в провинции. Однако даже в этих центральных регионах, учителя часто испытывали финансовые трудности.

Средний заработок учителя в гимназии колебался от 300 до 600 рублей в год, в то время как преподаватели в начальных школах могли зарабатывать значительно меньше. Важным аспектом жизни учителей было наличие социальных льгот, таких как жильё и пенсии, которые не всегда предоставлялись.

Учителя, особенно в сельской местности, часто занимались дополнительной деятельностью, чтобы обеспечить себе и своим семьям достойный уровень жизни. Это могло включать частные уроки, работу на производстве или ведение хозяйства.

Образовательные реформы в конце XIX века, такие как введение обязательного начального образования, также повлияли на условия труда учителей. Педагоги становились более востребованными, однако это не всегда отражалось на их доходах.

Таким образом, жизнь и заработок учителей в Российской империи были сложными и разнообразными, что отражало социальные и экономические реалии того времени.

Среди преподавателей женских курсов существовали разные мнения относительно того, должно ли это образование обеспечивать не только знания, но и профессиональные права. Например, Надежда Платонова в своих дневниках описывала позицию декана историко-филологического факультета Бестужевских курсов И. М. Гревса. Она отмечала, что Гревс считал, что его ученицы должны обучаться «для души», и любая возможность применения полученных на курсах знаний в практической деятельности вызывала у него негативное отношение. Это подчеркивает разрыв между образовательными целями и требованиями практического мира, что остается актуальной темой в современном образовательном процессе.

В конце существования Российской империи в Санкт-Петербурге были открыты первые государственные женские образовательные учреждения — медицинский институт в 1897 году и педагогический институт в 1903 году, а также Высшие женские богословско-педагогические курсы в Москве в 1914 году. Хотя эти учебные заведения не могли соперничать с университетами, они всё же предоставляли женщинам возможность получить профессию. Педагогический вуз готовил будущих учительниц, а богословские курсы — преподавательниц для женских епархиальных училищ. Выпускницы медицинского института изначально получали квалификацию «врач женщин и детей», что ограничивало их возможности на государственной службе, однако они могли вести частную практику и работать в женских отделениях больниц. С 1904 года ситуация изменилась: выпускницы института стали иметь право работать наравне с мужчинами в лечебных учреждениях всех направлений и могли претендовать на получение учёных степеней в области медицины. Это стало значительным шагом к обеспечению равенства женщин в профессиональной сфере и улучшению их возможностей в медицине.

К 1917 году количество студенток в России составляло всего около трёх тысяч, что соответствовало 4% от общего числа студентов. В государственных вузах на тот момент обучалось примерно 65 тысяч студентов. Это свидетельствует о значительном дисбалансе между числом мужчин и женщин в высшем образовании того времени.

Как женщины стали вольнослушательницами университетов во второй раз

Поездка за границу оставалась недоступной для большинства. Частные курсы, несмотря на свою популярность, не могли себе позволить все желающие. Они не предоставляли полноценные дипломы и зачастую не соответствовали университетскому уровню обучения. Хотя Бестужевские курсы пользовались спросом, их возможности были ограничены, и не все желающие могли там учиться. Поэтому многие женщины продолжали стремиться к получению образования в университетах, надеясь на более качественное обучение и признание диплома.

Новая волна обсуждений по поводу женского высшего образования была вызвана высказыванием министра народного просвещения П. С. Ванновского. Он объявил о намерении пересмотреть университетский устав 1884 года, что пробудило надежды у сторонников равноправия на возможные изменения в вопросе доступа женщин к высшему образованию. Это заявление стало стимулом для активизации дебатов о месте женщин в академической среде и их праве на получение образования наравне с мужчинами.

Сорок лет назад большинство русских университетов было готово принимать женщин на обучение. Сегодня, когда женщины доказали свою способность к изучению наук и успешно применяют полученные знания на практике, препятствия на пути к университетскому образованию утратили всякий смысл. Женщины активно участвуют в научной деятельности и вносят значительный вклад в развитие общества. Необходимо продолжать поддерживать и развивать доступность высшего образования для женщин, чтобы обеспечить равные возможности и способствовать прогрессу в науке и образовании.

Выпускники Московского университета 1901 года обратились к министру народного просвещения П. С. Ванновскому. Данная информация представлена в работе А. Е. Иванова «Студенчество России конца XIX — начала XX века. Социально-историческая судьба». Этот период в истории России был значимым для студенческого движения, которое играло важную роль в формировании общественных и образовательных инициатив. Обращение выпускников университета отражает их стремление к улучшению системы народного просвещения и активному участию в общественной жизни страны.

В высоких кабинетах оптимизм не находил поддержки. На страницах газеты «Гражданин» князь В. М. Мещерский открыто высказывал свои негативные взгляды, выступая против допуска женщин в университеты. Он утверждал, что это приведет к деградации учебных заведений, превратив их в «притоны разврата». Мещерский также критиковал «учёных женщин» и «курсисток», обвиняя их в «гадких манерах» и «распущенности». Его резкие высказывания подчеркивали его позицию и вызывали широкий общественный резонанс.

С увеличением числа женщин в аудиториях, для них станет комфортнее слушать лекции, находясь на коленях студентов. Это создаст атмосферу веселья и взаимопонимания для всех участников учебного процесса.

Газета «Гражданин», издание от 11 сентября 1901 года, стала важным источником информации о социальных и политических изменениях в России в конце XIX — начале XX века. В работе Ивана А. Е. «Студенчество России конца XIX — начала XX века. Социально-историческая судьба» рассматриваются ключевые события и тенденции, повлиявшие на студенческую молодежь того периода. В этом контексте газета предоставляет ценные сведения о настроениях и проблемах, с которыми сталкивались студенты, а также о их роли в общественных движениях. Исследование подчеркивает значимость студенчества как активного участника социальных изменений в России в начале XX века.

С 1899 года студенческие забастовки не утихают, и статья Мещерского произвела неожиданный резонанс. Волнения усилились, и студенты начали организовывать протесты, направленные против высказываний Мещерского. Реакция на его слова стала катализатором для новых акций протеста, что подтверждает растущее недовольство среди студентов.

Важно задуматься о том, что каждый недоброжелатель или провокатор может безнаказанно критиковать и унижать самые ценные и светлые надежды русского общества. В данном контексте не следует обращать внимание только на конкретные личности, такие как г. Мещерский; гораздо важнее понять, какие силы стоят за ними и придают им уверенность и смелость высказываться. Это требует от нас осознания более глубоких проблем, связанных с манипуляцией общественным мнением и подрывом доверия к жизненно важным ценностям.

Согласно резолюции «Союза студентов Петербургского университета», отражается важное положение о роли студенчества в социально-историческом контексте России конца XIX — начала XX века. В этом документе подчеркивается значимость активного участия студентов в общественной жизни и их влияние на формирование гражданского общества. Студенческое движение того времени стало важным этапом в борьбе за права и свободы, а также в развитии образовательных и социальных реформ. Исследование, проведенное Ивановым А. Е., анализирует эти процессы, рассматривая судьбу студенчества как ключевой элемент в контексте исторических изменений России.

Мещерский получил «высочайшее порицание» за свою публикацию. Однако предмет критики заключался не в содержании статьи, а в стиле изложения автора.

Протестующие добились важного шага в признании дипломов докторов медицины, полученных женщинами за границей. Однако для этого выпускницам иностранных вузов всё равно необходимо было заново подтверждать свои знания. В 1902 году их допустили к сдаче экзаменов при императорских университетах и Петербургском женском медицинском институте, что открыло новые возможности для профессиональной реализации женщин в медицине. Это событие стало важной вехой на пути к равноправию в медицинском образовании и карьере.

Первая революция 1905 года стала важным событием, которое не только способствовало возрождению высших женских курсов, но и запустило новый «женский поход» в университеты. В этом процессе значительную роль сыграли женские организации, такие как «Союз равноправия женщин», «Русское женское взаимно-благотворительное общество» и «Женская прогрессивная партия». Например, Русское женское взаимно-благотворительное общество активно направляло прошения о допуске женщин в качестве вольнослушательниц в университеты по всей стране. Эти инициативы стали важным шагом к расширению образовательных возможностей для женщин в России и способствовали дальнейшему развитию феминистского движения.

К 1906 году большинство российских университетов, за исключением временно закрытого Варшавского университета, начали допускать женщин в качестве вольнослушательниц. Это нововведение стало возможным благодаря временным правилам, введенным правительством в 1905 году под давлением революционного движения. Эти правила предоставили университетам ограниченную автономию, что способствовало расширению образовательных возможностей для женщин. Таким образом, открытие университетских дверей для женщин стало важным шагом на пути к равенству в образовании и общественной жизни в России.

Советы вузов всё чаще начинают признавать абсурдной ситуацию, при которой вольнослушатели не могут сдавать экзамены и получать дипломы без специального разрешения. Это ограничение вызывает вопросы о справедливости и равенстве возможностей для всех студентов.

Женщина не должна испытывать никакого стеснения в своем стремлении к образованию, независимо от её социального и юридического положения. Образование является основным правом, и каждая женщина имеет право на доступ к знаниям и обучению. Это право должно быть защищено и поддержано, так как образование открывает новые возможности и способствует личностному и профессиональному развитию. Устранение барьеров на пути к образованию для женщин – важный шаг к достижению равенства и улучшению общества в целом.

Профессор права Московского университета В. М. Хвостов в своем произведении «Женщина накануне новой эпохи. Два этюда по женскому вопросу» рассматривает актуальные проблемы, связанные с положением женщин в обществе в переходный период. Данная работа исследует социальные и правовые аспекты, касающиеся женского вопроса, и акцентирует внимание на изменениях, происходящих в сознании и роли женщины в обществе. Хвостов анализирует влияние этих изменений на общественные и культурные процессы. Текст цитируется по источнику: Иванов А. Е. «Студенчество России конца XIX — начала XX века. Социально-историческая судьба», что подчеркивает значимость исследований, посвященных женскому движению и его воздействию на развитие российской социокультурной среды.

Несмотря на существующие ограничения, значительное число женщин, включая замужних и незамужних, матерей и вдов, активно воспользовались предоставленной возможностью. За короткий период в России зарегистрировалось около 2130 вольнослушательниц. Они составляют 5,5% от общего числа студентов в высших учебных заведениях и примерно треть от общего числа вольнослушателей. Это свидетельствует о росте интереса женщин к получению образования и самосовершенствованию, что в свою очередь способствует развитию общества и экономики страны.

Становление вольнослушательницей в университетах было сложным процессом. Многие учебные заведения, стремясь сохранить высокие стандарты приема, вводили дополнительные экзамены для женщин, несмотря на то что они учились на неравных условиях по сравнению с мужчинами. В основном, необходимо было сдавать тесты по математике и древним языкам. Поскольку в большинстве школ для девочек эти предметы либо полностью отсутствовали, либо преподавались на более поверхностном уровне, абитуриенткам приходилось самостоятельно готовиться к экзаменам. Это создавало дополнительные трудности, но многие женщины преодолевали их, проявляя настойчивость и целеустремленность в стремлении к образованию.

Среди девушек наибольшей популярностью пользуются юридические и медицинские направления. На эти факультеты приходится 70,4% вольнослушательниц. Также имеются желающие поступить в инженерно-промышленные, политехнические и сельскохозяйственные институты. Выбор образовательного направления зависит от интересов и карьерных устремлений девушек, что подчеркивает разнообразие профессиональных возможностей в современных условиях.

Педагогическая деятельность, на которую готовили студентов историко-филологические и физико-математические факультеты, не пользовалась особой популярностью среди женщин. Несмотря на то что государство считало эту профессию наиболее подходящей для них, многие женщины не стремились к карьере в образовании.

Преподаватели выражали удовлетворение вольнослушательницами. Профессор М. Н. Соболев из Томского университета подчеркивал, что слушательницы обладают отличной подготовкой, уверенно разбираются в теоретических аспектах, четко формулируют свои мысли и проявляют усердие в обучении.

Вольнослушательницы имели возможность получить полноценный диплом, подав заявку на допуск к экзаменам в испытательных комиссиях. Это позволяло им не только подтвердить свои знания, но и повысить квалификацию в выбранной области. Данная возможность открывала новые перспективы для профессионального роста и карьеры.

Либеральный министр народного просвещения И. И. Толстой не создавал препятствий для вольнослушательниц. Он даже предложил председателю Совета министров С. Ю. Витте внедрить равноправие и допустить женщин в университеты на тех же условиях, что и мужчин. Это решение стало важным шагом в направлении равенства полов в высшем образовании.

Витте не оценил предложенную идею. Он полагал, что совместное обучение может кардинально изменить высшее образование, поскольку женщины, по его мнению, являются носительницами разрушительных идей и вдохновительницами перемен. Он утверждал, что, получив доступ к науке, женщины начнут считать себя «развитыми» и станут противниками всякой рутины и отсталости. Никакие аргументы Толстого не смогли переубедить председателя царского кабинета министров.

В Государственной думе, с момента её создания, активно обсуждался вопрос прав женщин. Демократически настроенные депутаты настаивали на полной отмене всех ограничений, касающихся прав женщин, включая сферу образования. За это предложение высказались 111 депутатов из различных фракций. Эти обсуждения отражали стремление к равенству и справедливости в обществе, что подчеркивало важность вопросов гендерного равноправия в политической повестке того времени.

Среди депутатов Государственной думы было много противников женской эмансипации, представляющих широкий спектр политических сил. Эти оппоненты включали как правых октябристов, так и левых кадетов и демократов, что подчеркивает разнообразие мнений по этому вопросу.

Новый университетский устав, позволяющий женщинам становиться студентами и вольнослушателями, не был утвержден Советом министров. Это решение оставило без изменений статус женщин в высшем образовании, ограничивая их возможности для получения знаний и научной деятельности. Важно отметить, что отсутствие этого устава продолжает влиять на гендерное равенство в образовательной сфере, подчеркивая необходимость обсуждения и реформирования существующих норм.

В 1908 году министром просвещения России стал А. Н. Шварц, который придерживался консервативных взглядов. В его правление право женщин на поступление в вольнослушательницы было отменено, что стало одним из многих шагов назад в отношении демократических достижений, полученных в результате первой русской революции. Специальный циркуляр запретил прием вольнослушательниц в университеты, что ограничивало доступ женщин к высшему образованию и усугубляло гендерное неравенство в образовании.

Вольнослушательницам разрешили завершить курс, однако преподавателям было предписано проводить занятия с ними только в свободное от основных уроков время. Это ограничение не позволяло девушкам участвовать в лекциях вместе с полноценными студентами, что создавало для них уязвимое положение. Некоторые консервативно настроенные профессора отказывались проводить дополнительные занятия, тем самым ухудшая образовательные возможности вольнослушательниц.

Женщины начали активно обращаться к правительству и членам Государственной думы, направляя им письма. Среди этих обращений была петиция, адресованная П. А. Столыпину.

Конечно, я готов помочь вам с редактированием текста. Пожалуйста, предоставьте оригинальный текст, который вы хотите изменить.

Перед поступлением в университет многие из нас сталкиваются с серьезными нравственными дилеммами. Мы рискуем многим, изменяем свой образ жизни, сталкиваемся с материальными трудностями и отказываемся от прежних увлечений, полностью посвящая себя науке. Все эти усилия направлены на то, чтобы после двух лет интенсивной учебы и работы в университете, когда интерес к науке уже укрепился, нас неожиданно лишили возможности продолжать углубленное изучение. Это подчеркивает важность защиты прав студентов и обеспечения доступа к образовательным ресурсам, что в конечном итоге определяет будущее научных исследований и развитие общества в целом.

Сибирская жизнь. 8 июня 1908 года.

В этот день в Сибири происходило множество событий, отражающих особенности жизни в этом регионе. Сибирь, известная своей суровой природой и богатой культурой, продолжает привлекать внимание исследователей и писателей. В 1908 году в Сибири активно развивались сельское хозяйство, промышленность и транспорт.

Местные жители сталкивались с трудностями, связанными с климатическими условиями и удаленностью от центральных регионов. Однако, несмотря на это, сибиряки сохраняли свои традиции и обычаи, что способствовало формированию уникальной культуры.

Сибирская жизнь в начале XX века характеризовалась стремлением к развитию и преодолению трудностей. Этот период стал важным этапом в истории региона, ведь именно тогда закладывались основы для будущих изменений. Интерес к Сибири продолжает расти, и изучение ее истории становится все более актуальным.

Профессора также активно участвуют в обсуждении ситуации. В Томском университете совет преподавателей принял смелое решение, разрешив вольнослушательницам посещать обычные занятия. Это решение обусловлено нехваткой времени у преподавателей для организации дополнительных занятий. Подобные меры подчеркивают стремление к инклюзивному обучению и поддерживают доступность образования для всех желающих.

Ознакомьтесь с дополнительными материалами:

Студенты Российской империи были обязаны соблюдать ряд правил, регулирующих их повседневную жизнь и учебный процесс. Основные требования касались академической успеваемости, поведения на территории учебных заведений и участия в общественной жизни. Контроль за соблюдением этих правил осуществляли преподаватели, администрация учебных заведений и специальные студенческие комитеты.

Академическая успеваемость учащихся оценивалась на основе экзаменов и аттестаций. Студенты должны были соблюдать расписание занятий и выполнять все учебные задания. За нарушение дисциплины, такие как опоздание на занятия или неявка без уважительной причины, предусматривались строгие меры, включая выговоры и даже отчисление.

Кроме того, студенты были обязаны следовать моральным и этическим нормам, принятым в обществе. Это включало уважительное отношение к преподавателям и другим студентам, а также соблюдение норм поведения вне учебного заведения.

Таким образом, контроль за соблюдением правил был многоуровневым и включал как административные, так и студенческие структуры, что обеспечивало поддержание порядка и дисциплины в учебных заведениях Российской империи.

В результате специального указа Николая II вольнослушательницы получили возможность завершить обучение наравне с мужчинами. Это решение стало важным шагом к равенству в образовании, открыв новые горизонты для женщин и подготовив их к активному участию в обществе.

Несмотря на это, количество вольнослушательниц сократилось более чем наполовину, и их осталось менее тысячи. Большинство из них было отсеяно под предлогом недостаточного образовательного уровня. При этом перевестись в другой университет им стало невозможно, поскольку это решение было принято по распоряжению Столыпина, с которым согласился Николай II.

Проведенная проверка среди вольнослушательниц выявила множественные недостатки в процессах приема. Специально созданная комиссия установила, что высшие учебные заведения принимали девушек на слишком облегченных условиях. В частности, уровень знаний оценивался по критериям, связанным с успешной сдачей экзаменов за курс традиционной мужской гимназии, что ставило под сомнение качество подготовки. Также в отчете была отмечена проблема политической благонадежности. Не обошлось и без проявлений антисемитизма: указывалось на наличие «слишком большого» числа евреек среди вольнослушательниц, что свидетельствует о предвзятости в отношении определенных групп студентов. Эта ситуация поднимает важные вопросы о равенстве и справедливости в образовательной системе.

Почти тысяча девушек получила возможность продолжить своё образование.

В 1915 году, на фоне Первой мировой войны, многие факультеты университетов испытывали нехватку студентов, что привело к неожиданным изменениям в системе образования. Женщины начали допускаться на некоторые факультеты, включая медицинский и физико-математический в Казани, медицинский в Саратове, а также медицинский и юридический в Томске. В начале XX века именно медицинская сфера предоставляла женщинам в Российской империи возможность получить полноценное высшее образование, что стало важным шагом к их социальной и профессиональной интеграции.

Тем, кто не успел поступить в университеты вольнослушательницами до введения запретов, оставался единственный путь — высшие женские курсы или Московский городский народный университет, открывшийся в 1908 году. Это учебное заведение было частным и создано на средства мецената А. Л. Шанявского. Основателям университета пришлось преодолеть немало препятствий для получения разрешения на его открытие, так как концепция университета была революционной для своего времени. Для поступления не требовалось подтверждение предыдущего образования, отсутствовали ограничения по полу, социальному статусу, имущественному цензу и вероисповеданию. Плата за обучение была достаточно низкой, так как Шанявский стремился к просвещению общества, а не к коммерческой выгоде. В 1910/1911 учебном году женщины составили 56% студентов на академическом отделении, а в 1915/1916 — уже 68%. К сожалению, данный университет не имел права выдавать государственные дипломы, что ограничивало возможности его выпускниц.

Вопрос женского образования стал актуальным только после революции 1917 года. 31 мая 1918 года Народный комиссариат просвещения принял постановление «О введении обязательного совместного обучения». Это решение обозначило важный шаг к равным образовательным возможностям для женщин и мужчин, способствуя интеграции женщин в образовательный процесс и общественную жизнь. Введение обязательного совместного обучения способствовало не только улучшению образовательных стандартов, но и изменению социальных стереотипов, что открыло новые перспективы для женщин в различных сферах.

Во всех учебных заведениях внедряется система совместного обучения, позволяющая учащимся обоего пола обучаться вместе. Это нововведение направлено на создание равноправной образовательной среды, где мальчики и девочки могут развивать свои навыки и знания в одном классе. Совместное обучение способствует улучшению коммуникации между полами, формированию уважения и сотрудничества, а также помогает подготовить учащихся к жизни в мультикультурном обществе.

С момента публикации данного постановления все учебные заведения обязаны принимать учащихся обоего пола на свободные вакансии на равных условиях. Это решение направлено на обеспечение равноправия и доступности образовательных возможностей для всех студентов. Важно, чтобы учебные заведения придерживались данных принципов, создавая инклюзивную образовательную среду, где каждый имеет шанс на полноценное образование независимо от пола.

В августе того же года Ленин утвердил декрет «О правилах приёма в высшие учебные заведения». Этот документ гарантировал, что каждый, кто достиг 16-летнего возраста, мог стать слушателем любого высшего учебного заведения, независимо от гражданства и пола. В то же время, декрет отменил требования к базовому уровню образования для поступления, включая обязательное наличие аттестата или свидетельства об окончании средней школы. Это решение открыло новые возможности для образования и стало значительным шагом в реформировании системы высшего образования в стране.

Основные источники информации играют ключевую роль в процессе получения знаний и принятия обоснованных решений. Они могут включать в себя как первичные, так и вторичные данные, которые обеспечивают необходимую базу для анализа и исследования. К первичным источникам относятся оригинальные документы, исследования, интервью и опросы, которые предоставляют непосредственную информацию. Вторичные источники, такие как статьи, книги и обзоры, обобщают и интерпретируют данные, собранные первичными источниками.

Использование надежных источников информации крайне важно для достижения точности и достоверности. При выборе источников следует обращать внимание на их авторитетность, актуальность и объективность. Это поможет минимизировать риск распространения недостоверной информации и повысит качество получаемых результатов.

В условиях быстрого потока информации, особенно в цифровую эпоху, критическое мышление и умение различать качественные источники становятся важными навыками. Полезно обогащать свои знания, используя разнообразные источники и подходы, что способствует более глубокому пониманию изучаемой темы.

- Аврус А. И. История российских университетов. — М., 2001.

- Артемьева Е. В. Вопрос о женском образовании в публицистике «Вестника Европы» (1866–1918) / Манускрипт.

- Буланова М. Б. К истории становления высшего женского образования в России / Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение».

- Васильева С. П. Женское образование в России в середине XIX–XX вв.: процесс становления и развития. Типы женских учебных заведений // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки.

- Вахабова А. А. Женское образование во Франции и России: сопоставительный аспект // Международный журнал экспериментального образования.

- Вахромеева О. Б. Основные факторы «Женского вопроса» в России на рубеже ХІХ–ХХ вв. // Вестник Санкт-Петербургского университета. История.

- Иванов А. Е. Высшая школа России в конце XIX — начале XX века. М. 1991.

- Иванов А. Е. Студенчество России конца XIX — начала XX века. Социально-историческая судьба. — М., 1999.

- Казанцева Ю. Бунт против министра просвещения // Родина.

- Колос Л. Н. Женское освободительное движение в России: русские женщины в борьбе за образование (1861–1917) // Вестник Костромского государственного университета.

- Кузьминова Е. Ф., Некрылов С. А. Высшее женское образование в Сибири в начале ХХ века / Вопросы образования.

- Мартыненко Н. К. Общественные инициативы женского образования как фактор институциализации гражданского общества в России в конце XIX — начале XX веков // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева.

- Патрикеева О. А. Курсистка или вольнослушательница университета: выбор россиянок в начале ХХ столетия // Локус: люди, общество, культуры, смыслы.

- Попова О. Высшее женское образование и русская православная церковь // Высшее образование в России.

- Пономарёва В. В. От «сопутницы человека» до слушательницы университета: «толстые» журналы 1860-х гг. о женском образовании // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика.

- Регалюк М. М. Становление и развитие высшего женского образования в России в историко-педагогическом контексте // Вестник Московского университета МВД России.

- Рушанина Н. П. Женский вопрос в России и основные подходы к его изучению в дореволюционный период // Вестник Челябинского государственного университета.

- Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы, 1878–1918. Сборник статей. Издание 2-е, исправленное и дополненное. — Издательство Ленинградского университета, 1973.

- Семенкова Т. Г. Высшее образование для женщин в России ХIX века (страницы истории) // Финансы: теория и практика.

- Сосновская О. А. Вольнослушательницы университетов начала 1860-х гг. Из окружения Достоевского // Неизвестный Достоевский.

- Сухова Н. Н. Общая характеристика женского образования в России XVIII–XX вв. // Общество: социология, психология, педагогика.

- Халиев Р. А., Легеза Л. А. Исторический аспект государственно-правового состояния юридического образования женщин в России // Гуманитарные науки.

- Яковкина Н. И. История русской культуры: XIX век. — СПб, 2002.

Кто я и чего хочу?

Вы разберётесь в себе, своих желаниях и ценностях вместе с профессиональными психологами. Научитесь рефлексировать, отстаивать личные границы, замечать эмоции и совершать осознанный выбор. Определите настоящие желания и найдёте путь к внутреннему благополучию.

Узнать подробнее